大学病院レベルの集患力、「支える医療」とは――がん症例13倍のチーム医療(1)

2018.5.17.(木)

がん治療は日米で異なる点もあります。その1つが、「支える医療」です。国内では、湘南記念病院(神奈川県鎌倉市、161床)がこれを実践し、7年で乳がん症例が13倍以上に急成長しています。同院は今や大学病院や各県のがんセンターとも肩を並べるほどの症例数を誇り、海外からの視察も絶えない県内屈指の乳がんセンターになりました。メディ・ウォッチでは、この成長を支えたキーワードである「支える医療」に迫ります。

2年で3倍の525症例

「これだけ伸びている事例は、あまり目にしません」

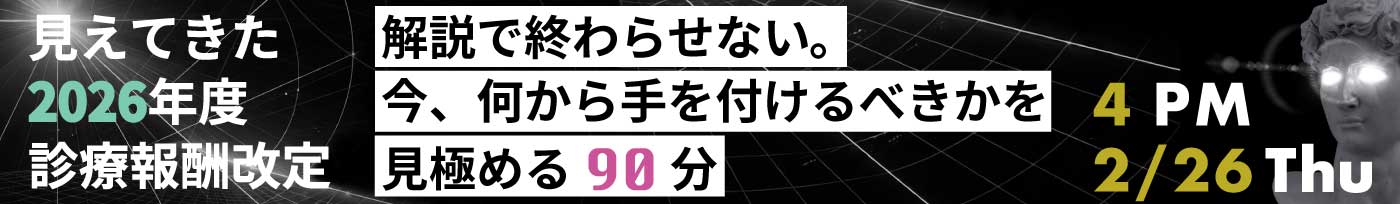

グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)のコンサルタントで、がん診療連携拠点病院が集う「CQI研究会」のデータ分析なども担当する野村誠は、直近の湘南記念病院における乳がん症例数の推移(図表1)を見て、こう舌を巻きます。周辺病院の症例数がほぼ横ばいで推移している中、この2年で約3倍の525症例と急激に伸ばし、一気に二次医療圏内で圧倒的なトップの座に躍り出ているからです。

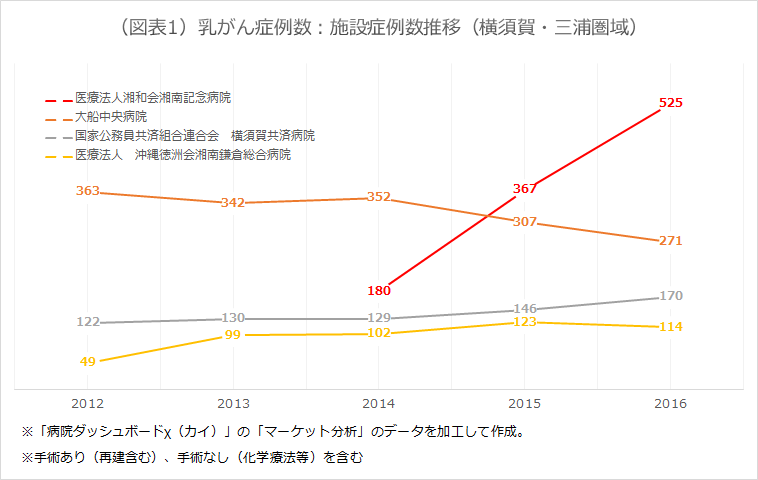

神奈川県全域で見ると、2016年時点で湘南記念病院の乳がん症例数は4位(図表2)。野村はこの状況を見て、「大学病院やがんセンターと張り合える集患力がある」と指摘します。

大学病院レベルの集患力――。この状況をけん引した同院の「乳がんセンター」は、2009年の開設当初、わずか40症例だったといいます。それが7年後の2016年時点で、症例数は実に13倍に飛躍しています。

「冷静さ」取り戻す米国にあった奇妙な部屋

「どうしても、日本で『支える医療』をやりたかった」

湘南記念病院の乳がんセンター長である土井卓子氏は、乳がんセンター設立の経緯を、こう説明します。

土井卓子(どい・たかこ)氏:湘南記念病院乳がんセンター長。横浜市立大学医学部卒業。横浜市立大学医学部付属病院で研修後、済生会横浜市南部病院、独立行政法人国立病院機構横浜医療センターなどを経て、2009年より現職。ピンクリボンかながわ代表。日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器外科学会認定医、日本消化器病学会専門医、乳腺専門医、マンモグラフィ読影認定医、ICD。

「支える医療」とは、がん患者が病としっかりと向き合い、治療を継続できるよう、「医療以外」の部分もしっかりと医療機関が支える医療のことを指します(同じ立場に立つ患者支援サービス「キャンサーナビゲーション」に関する記事一覧はこちら)。

例えば、医師が患者にがんを告知する場面。患者の中には、「がん」という厳しい現実をすぐに受け入れることができず、感情的になってしまう人も決して少なくありません。診察室で泣き崩れてしまう人、自暴自棄になってしまう人など、その反応はさまざま。

「家族に『がんと告知された』ことをどう説明すればいいのか」「仕事はどうすればいいのか」「これからのライフプランは」――。パニック状態から脱することができないまま、病院を後にし、路頭に迷う患者を見た患者の家族や友人たちは、こう思います。「こんな状態で家に帰す無責任な病院に、大切な人を任せてはいられない」――。その後、患者とその親しい間柄の人たちは、病院を転々。その結果、「民間療法などの怪しげながん治療に走り、(現時点で最適な医療である)『標準治療』からドロップアウトしてしまうというケースは、決して珍しいことではないのです」(土井氏、関連記事『データ公開阻む根本課題は、医局制度にあり―ニッポンがん医療、異端児対談(1)』)。

土井氏が、こうした標準治療からドロップアウトしてしまう患者のセーフティーネットの重要性に気づいたのは、今から約30年前。世界でも有数のがんの臨床研究を行うメモリアル・スローン・ケタリングがんセンター(MSKCC、米国ニューヨーク州)へ留学した際、診察室の横にある「奇妙な部屋」を見かけたのがきっかけでした。MSKCCでは、診察を終え、こわばった顔つきの患者がその奇妙な部屋へ入っていくと、年配のがん体験者が待っています。がん体験者が患者に温かい飲み物とクッキーなどの甘いお菓子を振る舞いながら、さまざまな相談に応じます。すると、部屋を出る頃には、患者は冷静さを取り戻したと言います。

土井氏は、この奇妙な部屋を見た当時の感想を、こう振り返ります。

湘南記念病院の乳がんセンターには、温かい飲み物がいつでも飲めるようにアクアクララとテーパック、コップ、甘いクッキーなどのお菓子が常備されています

「医師にとって、診断結果や今後の治療方針は、患者のすべてに思えてしまうかもしれません。しかし、それは患者にとって100ある今後の人生のうち1%のことに過ぎず、残りの99%は家族や仕事やお金のことかもしれません。この医師と患者の考え方のギャップによるコミュニケーションエラーは、本来、提供できるはずだった医療が提供できなくなってしまう大きな問題の一つなのではないでしょうか」

それから約20年。臨床医として経験を積み、一段落付いた土井氏は一念発起。再び渡米します。当時、米国のコロンビア大学メディカルセンターの乳腺外科部長だったフレヤ・シュナベル氏(現ニューヨーク大学ランゴーンメディカルセンター乳腺外科教授)に師事するためです。そこで土井氏は、この奇妙な部屋を日本でも展開するため、具体的にどうすればいいのかを、徹底的に学びました。「抗がん剤治療の副作用で髪が抜けた時のまくらカバー、幼い子どもに自分の親ががん告知を受けたことを伝えるためのツール、円滑な夫婦生活を営むためのツールなど――。きれい事の概念ではなく、具体的にどう患者を支えるのか、より実践的な手法は何かを、徹底して学びました」(土井氏)。

湘南記念病院乳がんセンターのルーツとなるシュナベル氏(ニューヨーク大学ランゴーンメディカルセンターのホームページより)

次回は、土井氏が国内で「支える医療」をどのように展開してきたのか、その軌跡をたどります。

連載◆がん症例13倍のチーム医療

(1)大学病院レベルの集患力、「支える医療」とは

(2)「全員主役」が一変させた院内外の好循環

(3)患者に寄り添う傾聴に最も大切なこと