7対1施設基準に再入院率を検討、入院医療分科会で厚労省提案

2017.6.21.(水)

診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」が21日開かれ、一般病棟入院基本料と入退院支援について議論されました(資料はこちら、入院医療分科会の関連記事はこちら)。

厚生労働省は、引き続き7対1入院基本料の届出病床数が微減で推移していることを指摘(関連記事『7対1・10対1入院基本料、看護配置だけでなくパフォーマンスも評価する報酬体系に―中医協総会(1)』)。7対1入院基本料の施設基準の一つである「在宅復帰率」について、アウトカム指標となる「再入院率」も検討すべきではないかなどと提案しています。

過剰なドレナージ管理を問題視

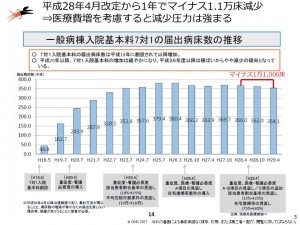

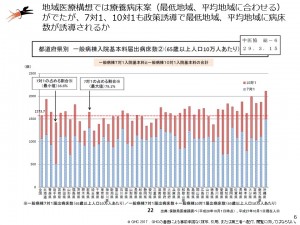

2016年度診療報酬改定からの1年間で、7対1入院基本料の届出病床数はマイナス1.1万床(図表)。また、7対1と10対1の届出病床数の総数に占める7対1の割合が、都道府県によっては倍以上異なる(図表)という状況もあることから、GHCマネジャーの湯原淳平は、「医療費増を考慮すると7対1の減少圧力は強まる。地域医療構想では、療養病床案(最低地域、平均地域に合わせる)が出たが、7対1と10対1も政策誘導で最低地域、平均地域に病床数が誘導される可能性がある」と指摘しています。

今回の厚労省の提案としては、在宅復帰率に着目。現在、在宅復帰率は必ずしも在宅に復帰していない患者も含まれる計算式になっています。そのため、厚労省は急性期病棟の診療機能の評価軸として、評価の考え方や名称の分かりやすさなどの検討が必要とした上で、病棟機能を反映した指標として再入院率も検討すべきではないかとしています。

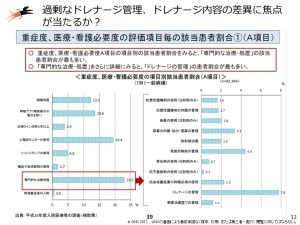

16年度診療報酬改定で注目された「重症度、医療・看護必要度」については、A項目の「専門的な治療措置」の該当患者割合が最も多く、その中でも「ドレナージの管理」が圧倒的に多いことから「過剰なドレナージ管理、ドレナージ内容の差異に焦点が当たる可能性がある」(湯原)と見られます(図表)。

入院基本料、医学的な管理をどう考えるか

ここまでの議論で、厚労省は患者の状態に着目した患者単位の評価と、診療機能に着目した病棟の評価を適切に組み合わせて評価する方向性を提案しています。病棟の評価では、総合的な体制や取り組みを評価するものであり、厚労省が「入院基本料の届出基準などでの基準を検討すべきではないか」としていることから、湯原は「加算の評価が細かくなる可能がある。例えば、総合入院体制加算などが『入院基本料加算』のような形になる方向性もあるのではないか」としています。

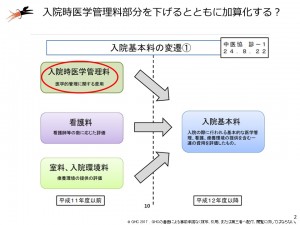

入院基本料そのものの考え方についても着目。入院基本料が「入院時医学管理料」「看護料」「室料、入院環境料」の3つが統合されたものであることを示す資料(図表)を厚労省が示し、一般病棟入院基本料が看護配置の違いで区分が設定されている現状を踏まえた上で、「医学的な管理についてどのように考えるか」と問題提起していることから、「入院時医学管理料部分の報酬を下げるとともに、加算化する可能性がある」と湯原は見ています。

「出口」の多様化、同時改定に対応を

入退院支援については、患者の状態や療養環境に応じて、入院医療と外来・在宅医療との円滑な移行を支援する機能が期待されていることから、厚労省は入院前・入院時における患者・家族への関わり方や入院患者の医療機関と受け入れ先機関や訪問事業者などとの情報共有を効率的に行う方策などを論点として挙げています。これについて湯原は、「より一層、地域連携の取り組みが評価されるのではないか。介護報酬では一部の介護保険サービスしか連携を評価されていないため、診療・介護報酬同時改定の次期改定の段階で、『出口』の多様化に伴う連帯性の評価改善に期待したい」とコメントしています。

今回は、入院医療分科会で発表された資料に対する湯原のコメントをご紹介しました。入院医療分科会で行われた議論の詳細については、改めてご報告します。