全自病に「医療DX委員会」を設置、「何から手をつければよいのか」と悩む自治体病院への支援も実施

2023.11.17.(金)

医療DXの推進が重要政策となっているが、「何から手をつければよいのか分からない」と悩む病院も少なくない。そうした病院への支援や、DX推進に向けた対応等を強力に進めるために、全国自治体病院協議会の中に「医療DX委員会」を設置した—。

全国自治体病院協議会が11月9日に開催した定例記者会見で、小熊豊会長(砂川市立病院名誉院長)らからこうした点が明らかにされました。

11月9日に開催された全国自治体病院協議会の定例記者会見。前列中央が小熊豊会長

医療DX推進のためには、現場医療機関にシステム普及し、十分な理解を得ること必要不可欠

なお「医療DX」は次のように定義づけられており(関連記事はこちら)、「医療の質向上」(例えば禁忌薬の処方防止など)や「効率的な医療提供」(例えば重複投薬の防止など)に向けて大きく前身すると期待されています。

●保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、申請手続き、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータに関し、その全体が最適化された基盤を構築・活用することを通じて、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように社会や生活の形を変えていくこと

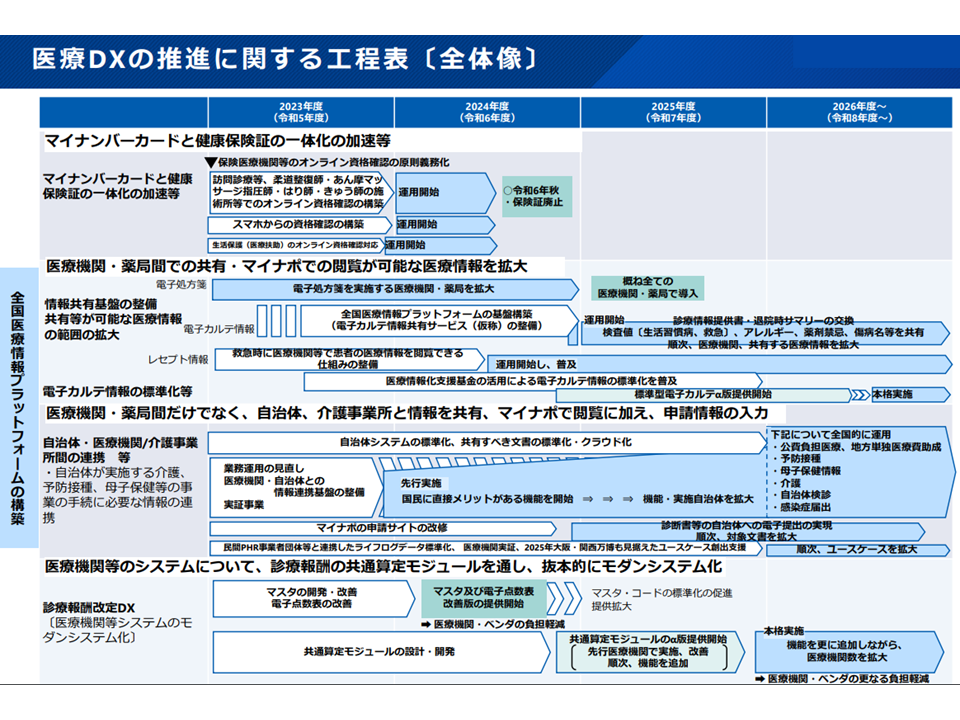

医療DX工程表の全体像

一方、医療DXの推進に向けては、現場の医療機関等の理解・機器等整備・知識向上などが不可欠となります。さらに、全国の医療機関等の端末をオンラインで結ぶこととなれば、「サイバーリスク」の増大にもつながるため、各医療機関等でセキュリティ対策に力を入れることが必須となります(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

しかし、医療現場では「何から手を付ければ良いか分からない」といった戸惑いもあります。

そこで小熊会長は、全自病の中に「医療DX委員会」を設置(委員長:岩手県立中央病院の宮田剛委員長、副委員長:島根県立中央病院の小阪真二院長、担当副会長:静岡県立病院機構の田中一成理事長)。医療DXの必要性、重要性を踏まえて、▼会員病院が医療DXへの取り組みを進めるうえで課題となる事項の整理・対応策などの検討▼国の医療DX推進に係る各種施策等の情報収集、会員病院への情報発信▼会員病院に対する普及啓発のための講習会などの企画立案—などを行っていくこととなりました。

同日の記者会見で宮田委員長は「何から手をつければ良いのか分からないという病院も少なくない。丁寧に情報提供を行っていく」と、小阪副委員長は「医療DXで病院間の情報連携等が強化されるところまでは見えるが、その先はまだ曖昧である。国の見る地域医療と、現場から見る地域医療には違いもあり、その点を踏まえながら委員会を進めていきたい」と、田中副会長は「電子カルテを導入していない医療機関や、薬局との連携も徐々に進んでおり、さらなる医療情報連携ネットワークの強化が期待される」との考えを示しています。

またサイバーセキュリティ対策については、「病院とシステムベンダーとの責任分解を明確にする(攻撃を受け、損害を被った場合に、どこまでがベンダーの責任で、どこからが医療機関の責任であるかを明確化する)必要がある」点を小阪副委員長は強調。また小熊会長は「病院の規模や体制によってセキュリティ対策支援も変わってくると思うが、全自病でも支援を行っていく」との考えを明確にしました。

さらに小熊会長は、医療DXの目指す姿の1つとして「新型コロナウイルス感染症対応の中で、どういった機能を持つ病院で、どういった患者を何名受け入れられるのかなどの情報をリアルタイムで共有することの重要性が再認識された。医療DXの推進で、地域ごとにそうした情報を共有できる仕組みが構築されることに期待を寄せている」との考えも示しています。

コロナ患者に限らず、例えば救急隊が患者を搬送する際に、そうした情報が関係者間で共有されれば、問題視される「たらい回し」のような事態も避けられ、患者・救急隊・受け入れ側病院のすべてにとって幸せな環境が構築されます。こうした点も、今後の医療DX推進の検討ターゲットに据えられることに期待が集まります。

【関連記事】

薬局向けのサイバーセキュリティ対策チェックリストを公表、システムベンダと協力し平時からの対策を—厚労省

医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリストを公表、システムベンダと協力し平時からの対策を—厚労省

医療情報ガイドライン第6.0版を正式決定!医療機関の経営層も「サイバーセキュリティ対策」の積極的確保を!―厚労省