医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率基準を「2025年10月」「2026年3月」の2段階でさらに引き上げ—厚労省

2025.8.14.(木)

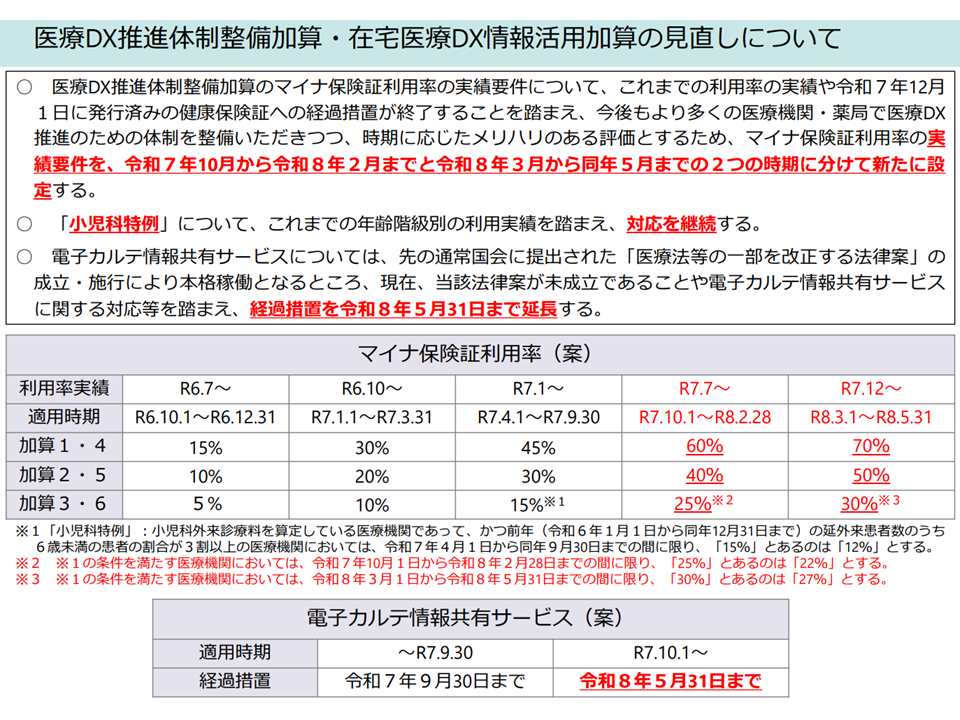

2024年度診療報酬改定で新設された【医療DX推進体制整備加算】について、(1)「マイナ保険証利用率の実績要件」を2025年10月・2026年3月の2段階で引き上げる(2)小児患者が多い医療機関の特例(実績要件の緩和措置)を継続する(3)「電子カルテ情報共有サービスへの参加」要件に関する経過措置を延長する—。

【在宅医療DX情報活用加算】についても、「電子カルテ情報共有サービスへの参加」要件に関する経過措置を延長する—。

厚生労働省が8月7日に通知「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』及び『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について(医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係)」を発出し、こうした点を明確にしました(厚労省サイトはこちら)(関連記事はこちら)。

小児科特例、電子カルテ情報共有サービス参加の経過措置を、それぞれ延長

レセプト情報や電子カルテ情報、処方箋情報などの診療情報を集積し、患者自身はもちろん、全国の医療機関で共有・閲覧可能とすることで、医療の質と効率性を高められると期待されます【医療DX】(関連記事はこちら(医療DXの推進に関する工程表)とこちら(近未来健康活躍社会戦略))。

2024年度の前回診療報酬改定でも医療DXの推進を下支えする対応が図られ(関連記事はこちらとこちら)、その1つとして【医療DX推進体制整備加算】の新設があげられます。「オンライン資格確認等システムで得られる診療情報・薬剤情報」(レセプト情報)の取得・活用、「電子処方箋」「電子カルテ情報共有サービス」への参加、医療DXの入り口となる「マイナンバーカードによる医療機関受診」の実績などにより、質の高い効率的な医療提供を目指すものです。

本加算については期中に順次「区分の細分化」「施設基準の見直し」が行われ、この4月(2025年4月)からは「マイナ保険証利用実績」と「電子処方箋導入の有無」に応じた6区分の加算に改組(2025年4-9月)されました。

今般、この決定内容を踏まえて、次の2本の通知改正が行われました。

(1)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2024年3月5日付、保医発0305第5号)(2025年10月1日から適用される通知はこちら)

(2)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(2024年3月5日付、保医発0305第6号)(2025年10月1日から適用される通知はこちら)

まず【医療DX推進体制整備加算】(医科、歯科、調剤)については、次のような形となります(関連記事はこちら)。

●マイナ保険証利用が進んでいる医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算1】(医科:12点、歯科:11点、調剤:10点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):45%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:60%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:70%

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し、「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算4】(医科:10点、歯科:9点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を取得できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):45%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:60%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:70%

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

●マイナ保険証利用が中程度の医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算2】(医科:11点、歯科:10点、調剤:8点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):30%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:40%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:50%

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し、「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算5】(医科:9点、歯科:8点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を算定できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):30%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:40%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:50%

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し、「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

●マイナ保険証利用が低い医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算3】(医科:10点、歯科:8点、調剤:6点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):15%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:25%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:30%

▽「小児科外来診療料を算定し、かつ前年(前年の1月1日から同年12月31日まで)の延べ外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上」の医療機関におけるマイナ保険証利用率の基準値(小児科特例)

・現在(本年(2025年)9月まで):12%(一般医療機関(上記)よりも3ポイント低い基準値)

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:22%(同)

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:27%(同)

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し、「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算6】(医科:8点、歯科:6点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を算定できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):15%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:25%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:30%

▽「小児科外来診療料を算定し、かつ前年(前年の1月1日から同年12月31日まで)の延べ外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上」の医療機関におけるマイナ保険証利用率の基準値(小児科特例)

・現在(本年(2025年)9月まで):12%(一般医療機関(上記)よりも3ポイント低い基準値)

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:22%(同)

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:27%(同)

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做し、「電子カルテ情報共有サービスへの参加に係る掲示を行っている」と見做す(経過措置の延長)

医療DX推進体制整備加算の見直し(中医協総会(2)1 250723)

また、今般の通知では【在宅医療DX情報活用加算】(在宅医療を提供する際に、オンライン資格確認等システムを活用し、患者の過去の診療情報を参照し質の高い医療提供を行うことを評価する加算)についても、次のような「経過措置の延長」が行われています。

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していることの掲示をしている」と見做す(経過措置の延長)

なお、▼点数▼運用(マイナ保険証利用率の基準を満たしていればよく、その旨の届け出は不要とする、マイナ保険証利用率の計算方法など)はこれまでから変更はありません(関連記事はこちら)。

マイナ保険証を利用するか否かは患者に委ねられており、各医療機関等では「マイナ保険証をお持ちですか?マイナ保険証を利用すると過去の診療情報を活用した、より質の良い医療が受けられます」などを窓口で呼びかけたり、ポスターを掲示するなどの取り組みをこれまで以上に強化することが重要です(関連記事はこちら)。

【関連記事】

医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率基準を2段階で引き上げ、電子カルテ情報共有サービス要件の経過措置延長—中医協総会(2)

医療DX推進体制整備加算、点数を「電子処方箋導入>未導入」とし、2025年4-9月のマイナ保険証利用率基準も新設定—中医協総会(1)

看護補助体制充実の身体拘束減算、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率等の考え方明確化―疑義解釈12【2024年度診療報酬改定】

医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率は「自院に最も有利な数値」を複数月から選択適用可能な点など再確認—厚労省

【医療DX推進体制整備加算】、10月からマイナ保険証利用率に応じて3区分に設定、【医療情報取得加算】は12月から一本化—厚労省

【医療DX推進体制整備加算】を3区分し、マイナ保険証利用実績基準も3段階に設定、2025年4月以降の基準値は改めて検討—中医協総会(1)

【医療DX推進体制整備加算】のマイナ保険証利用実績基準、支払側は「高め」にと、診療側は「低め」にと要請―中医協総会

【医療DX推進体制整備加算】、2024年10月からの「マイナ保険証利用実績に関する基準」設定のため医療現場からヒアリング―中医協総会

医療DX推進を評価する加算、在宅医療機関や訪問看護ステーションサイドで対応すべき内容を明確化―疑義解釈7【2024年度診療報酬改定】(2)

過去の診療情報を活用して質の高い効率的な医療を可能とする医療DXを新加算で推進するとともに、サイバーセキュリティ対策強化も狙う

【2024年度診療報酬改定答申10】医療機関等のDXを下支えする加算を新設、診療録管理体制加算充実でサイバーセキュリティ対策強化