2027年度からの在宅医療整備計画見据え、地域の在宅医療体制の充実、医療・介護連携の強化を推進していく―在宅医療、医療・介護連携WG

2025.9.25.(木)

高齢化の進展とともに、在宅医療、医療・介護連携の重要性が増していく中で、地域における在宅医療提供体制をより充実し、かつ効率化する必要がある—。

このため各都道府県が定める「在宅医療整備計画」(医療計画の一部)について、2027年度から新規計画がスタートする(3年を1期とした計画である)ことを見据えて、その中に盛り込む【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】や【在宅医療に必要な連携を担う拠点】の考え方・在り方を、より明確化・具体化していってはどうか—。

また、医療・介護連携の先進事例を集積し、横展開を図るなど取り組みを進めてはどうか—。

9月24日に開催された「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」(地域医療構想及び医療計画等に関する検討会、以下「在宅WG」)で、こういった議論が始まりました。検討スケジュールはまだ固まっていませんが、例えば「年内に在宅WGで意見をまとめる→親会議である地域医療構想及び医療計画等に関する検討会に報告し、そこで年度内に取りまとめを行う」ことなどが考えられそうです。

9月24日に開催された「第1回 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」

目次

【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】には、様々医療機関が指定されている

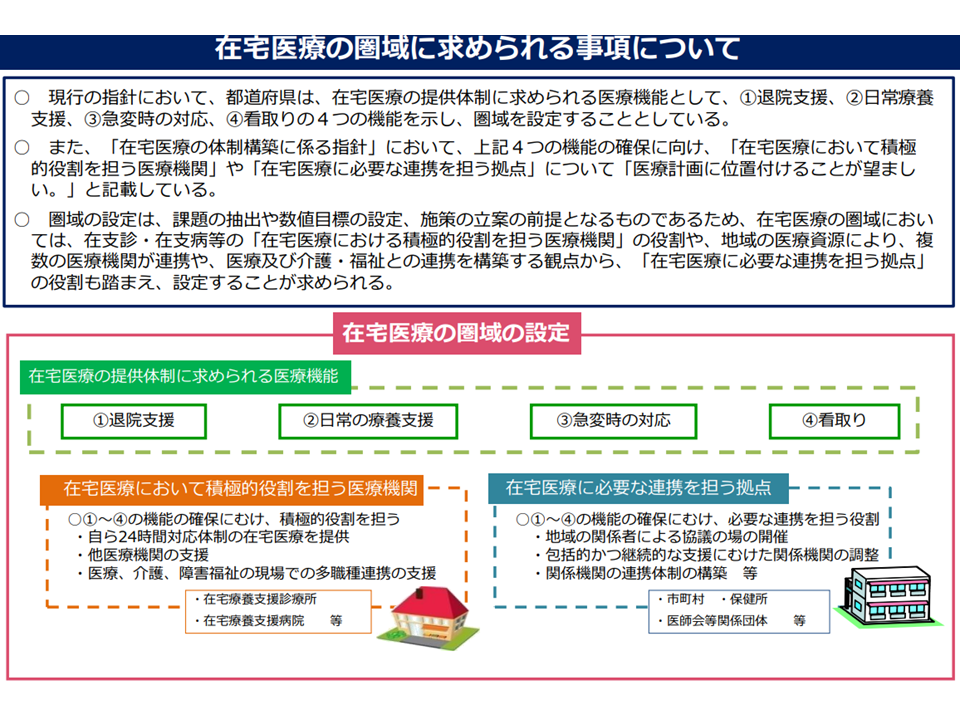

2022年度から、いわゆる団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、本年度(2025年度)には全員が後期高齢者に到達します。こうした中では、地域における在宅医療・在宅介護ニーズが急速に高まるため、「第8次医療計画等に関する検討会」の下部組織「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」(以下、旧ワーキング、2022年11月)で「在宅医療の体制構築に係る指針」改定(以下、指針)が行われました(関連記事はこちら)。

指針は、都道府県が「在宅医療整備計画」(医療計画の一部)を作成する際の拠り所となるもので、「▼在宅医療において積極的役割を担う医療機関▼在宅医療に必要な連携を担う拠点—の目標・機能・役割などの整理」「適切な在宅医療圏の設定」「医療介護連携の強化」「在宅療養患者が急変した場合の対応、看取り対応の強化」などが2022年11月改定における重要ポイントと言えます(関連記事はこちら)。

在宅医療圏域に求められる事項(在宅ワーキング2 220928)

この「在宅医療整備計画」は3年を1期としており(現在は2024-26年度の計画が進行中)、2027年度からの新計画に向けた考え方(計画の拠り所なとなる「指針」のさらなる見直しなど)を在宅WGで詰めていくことになります。なお、在宅医療整備計画の上位計画である「医療計画」は6年を1期(現在、2024-29年度を対象とする第8次計画が稼働中)としており、今回の「在宅医療整備計画」見直しは、医療計画の中間見直しの一部にもなることから、「大幅な見直しは行われない」見込みです。

厚生労働省は、指針のさらなる改定等に向けて次のような論点を提示しています。

(1)各都道府県において「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を設定する際の考え方

(2)「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の役割の明確化と連携のあり方

(3)在宅医療の効率的・効果的な提供を実施していく観点からの「多職種連携も含めた在宅医療の提供体制」の在り方

(4)医療と介護の連携に関する優れた取り組みの推進方策(言わば先進事例の横展開)

(5)2027-29年度の「第8次医療計画(後期))における在宅医療サービスの効率的な提供や医療・介護の連携及び多職種間の連携(「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の有効活用、ICT活用など)

まず(1)の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について、指針では▼自ら24時間対応体制の在宅医療を提供する▼他の在宅医療提供医療機関を支援する▼医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携を支援する—ことなどが求められ、例えば在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)などが当てはまることが示されています。

(参考)指針の規定(Gem Med編集部で抜粋・一部改変)

【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】

・退院支援・日常の療養支援・急変時の対応・看取りに関する目標達成に向けて、「自ら24時間対応体制の在宅医療を提供する」とともに、「他医療機関の支援」も行いながら、「医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援」を行う病院・診療所を、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】として医療計画に位置付ける

・【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】については、「在宅療養支援診療所」「在宅療養支援病院」などの「地域において在宅医療を担っている医療機関」の中から位置付けることが想定される

・医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする

1.目標

・在宅医療の提供および他医療機関の支援を行う

・多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行う

・災害時および災害に備えた体制構築への対応を行う

・患者の家族等への支援を行う

2.【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】に求められる事項

・医療機関(特に1人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行う

・在宅療養に移行する患者にとって必要な医療および介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかける

・臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場研修を受ける機会等の確保に努める

・災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む)を策定し、他医療機関等の計画策定等の支援を行う

・地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療および介護、障害福祉サービスや家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介する

・入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受け入れを行う

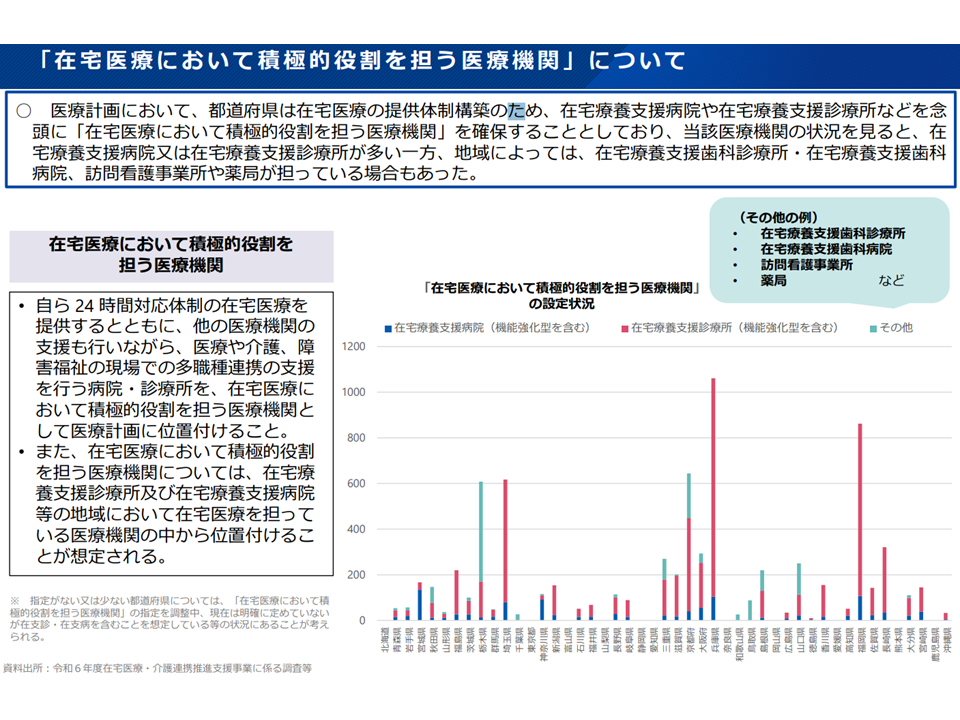

厚労省の調べでは、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】多くが在支診・病ですが、訪問看護ステーションや薬局が【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】に指定されている都道府県もあります。医療資源の状況は地域によって全くことなるため、このことが直ちに問題となるわけではありません。

昨年度(2024年度)時点の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の指定状況(在宅医療、医療・介護連携WG1 250924)

ただし鈴木邦彦構成員(日本在宅療養支援病院連絡協議会会長)は「様々な機関が【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】に指定されているが、十分に役割を果たしているのかを検証し、不十分であれば別に機関と入れ替えることなども検討する必要がある。また市町村によって指定の考え方が相当異なっており、その点も検討する必要がある」と指摘しています。今後、実態把握のうえで必要な検証が進められます。この点について後述するように「検証のための適切な指標設定を事前に行う必要がある」との重要指摘も出ています。

今後、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】の最新の指定状況や果たしている機能などを把握・分析したうえで、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】設定の考え方のさらなる明確化に向けた検討が進みます。

関連して坂本泰三構成員(日本医師会常任理事)や東憲太郎構成員(全国老人保健施設協会長)は「【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】には様々な役割(上記)が求められ、現在はボランティア・手弁当でその役割を担っているのが実際だ。診療報酬等での評価を検討していくべき」と進言しています。在宅WGの所掌事項ではありませんが、診療報酬改定を議論する中央社会保険医療協議会などにこうした声が伝えられます。

【在宅医療に必要な連携を担う拠点】の在り方も、より具体化・明確化を検討

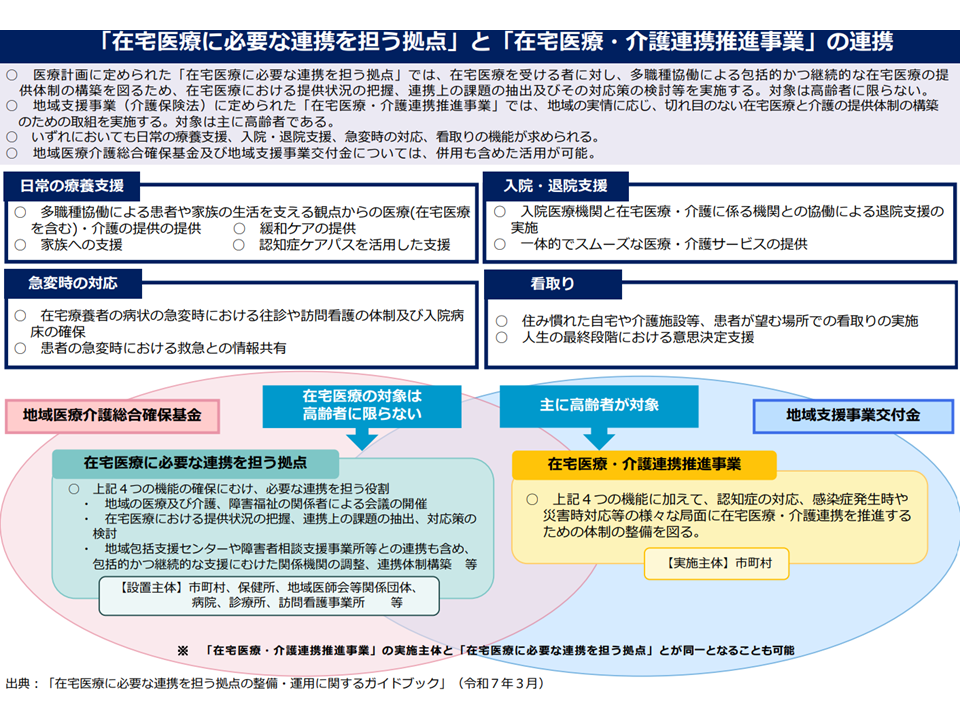

また指針では【在宅医療に必要な連携を担う拠点】を定めることも求めており、具体的には▼地域の関係者による協議の場の開催▼包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整▼関係機関の連携体制の構築—などを行う機関として、市町村や保健所、医師会などの関係団体などが想定されています。

(参考)指針の規定(Gem Med編集部で抜粋・一部改変)

【在宅医療に必要な連携を担う拠点】

・退院支援・日常の療養支援・急変時の対応・看取りに関する目標達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを【在宅医療に必要な連携を担う拠点】として医療計画に位置付ける

・【在宅医療に必要な連携を担う拠点】を医療計画に位置付ける際には、市町村が「在宅医療・介護連携推進事業」において実施する取り組みとの連携を図ることが重要である

・「在宅医療・介護連携推進事業」の実施主体と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】とが同一となることも想定される

・障害福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である

・【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】(上記)が、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】となることも可能である

1.目標

・多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図る

・在宅医療に関する人材育成を行うこと

・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行う

・災害時および災害に備えた体制構築への支援を行う

2.【在宅医療に必要な連携を担う拠点】に求められる事項

・地域の医療および介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む連携上の課題の抽出、およびその対応策の検討等を実施する

・地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地域の医療および介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関(下記)との調整を行う

・質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による急変時の対応や24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図る

・在宅医療に係る医療および介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行う

・在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施する

(関係機関の例)

病院・診療所/薬局/訪問看護事業所/居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)/訪問介護事業所/介護保険施設/その他の介護施設・事業所/地域包括支援センター/基幹相談支援センター・相談支援事業所/消防機関

在宅WGでは、この指針の規定のうち(a)【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】が、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】となることも可能である(b)「在宅医療・介護連携推進事業」の実施主体と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】とが同一となることも想定される—という点をどう考えるかが論点の1つとなっています。

前者(a)、は前述した【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】との役割をどう考えるかという論点です。

【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】には、在支診・病等が想定され、▼自ら24時間対応体制の在宅医療を提供する▼他の在宅医療提供医療機関を支援する▼医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携を支援する—ことが求められます。

一方、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】には、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等が想定され、▼地域の関係者による協議の場の開催▼包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整▼関係機関の連携体制の構築—などを行います。

このため、医療資源が豊富な地域では、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】とを別々の組織が担うことが可能ですが、中山間地や離島などの医療資源の乏しい地域では、1つの在宅療養支援病院が両者の機能を兼ねることもあるでしょう。

この点については、「【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】との中間に位置し、人口2万人に1か所程度『両者の連携をサポートする組織・機関』を位置づけてはどうか」との提案が鈴木構成員から出ています。医療資源の豊富な地域、例えば兵庫県では2024年度に1000を超える在支診・病等が【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】として指定されています(上図)。▼限られた【在宅医療に必要な連携を担う拠点】が、1000を超える施設と連携する▼1000の施設が互いに連携する—場合には「埋もれてしまう課題」などもあると考えられ、鈴木構成員の指摘する「中間的な組織・機関」の存在には重要な意味がありそうです。

上記の【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】の実態把握・検証と並行して、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】の実態把握・検証も重要でしょう。

また後者(b)では、「在宅医療・介護連携推進事業」の実施主体と、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】とが同一となることも想定していますが、「在宅医療・介護連携推進事業」は高齢者を対象とした市町村の「地域支援事業」として実施され(言わば介護保険サイドの事業)、【在宅医療に必要な連携を担う拠点】は、小児(医療的ケア児)も含めた全世代を対象とし、地域医療介護総合確保基金による支援がなされています。

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」との違いなど(在宅医療、医療・介護連携WG2 250924)

両者が同一となった場合に、背景となる制度の違いが事業の円滑な推進を阻害してしまわないか、とも懸念されます。今後、そうした点も踏まえた議論が進められます。

なお、上述の(参考)にも示しているとおり、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】や【在宅医療に必要な連携を担う拠点】に求められる機能や想定される組織・機関などは、旧ワーキングで相当程度議論され、かなり具体的に指針に書き込まれています。このため在宅WGでは、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】や【在宅医療に必要な連携を担う拠点】の考え方を見直すのではなく、「実態や先進事例を踏まえて、詳細をより具体化、より明確化する」方向で議論が進むと考えられます。

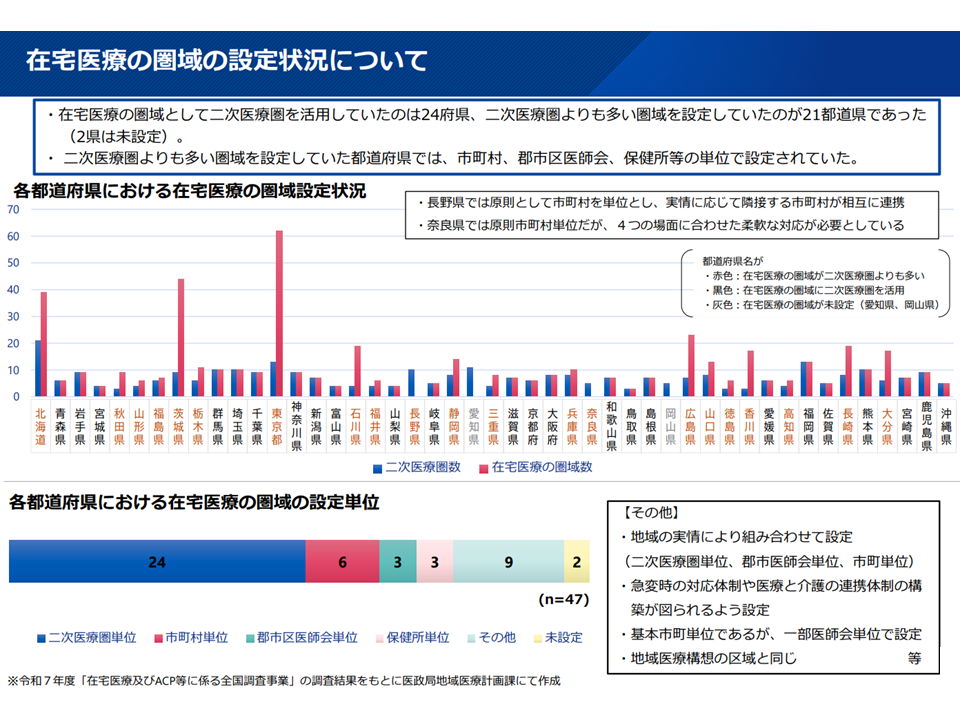

在宅医療圏域、21都道県では「市町村単位」等の弾力的な設定を実施している

関連して鈴木構成員は「在宅医療圏」について「市町村単位とすることを原則としてはどうか」との考えも示しています。

上述のように2022年11月の指針改定時に「適切な在宅医療圏の設定」が目指され、従来の「二次医療圏単位」にこだわらず、「市町村単位」「保健所圏域」等の弾力的な設定が可能である旨が明示されました。

(参考)指針の規定(Gem Med編集部で抜粋・一部改変)

【在宅医療圏域の設定】

・圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り「急変時の対応体制(重症例を除く)」や「医療と介護の連携体制」の構築が図られるよう、【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】【在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置】(ともに上述)状況、地域包括ケアシステムの状況も踏まえ、「市町村単位や保健所圏域等の地域の医療および介護資源等の実情に応じて弾力的に設定」する

・【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】【在宅医療に必要な連携を担う拠点】を圏域内に少なくとも1つは設定する

現在の在宅医療圏域の状況を見ると、▼2次医療圏単位:24府県▼市町村単位・医師会単位など「より狭いエリア」を設定:21都道県▼設定なし:2県—となっています。

在宅医療圏域の設定状況(在宅医療、医療・介護連携WG3 250924)

「医師が患者宅を訪問して医療提供を行う」という在宅医療の形態に鑑みれば、その提供可能エリアは「市町村単位、保健所区域単位、郡市区医師会単位等の比較的狭いエリア」に自ずから限定されます。また在宅医療は介護保険の訪問サービス(市町村単位で実施)とセットで考える必要があり、旧ワーキングにおいても鈴木構成員は「在宅医療圏域は市町村単位を原則とすべき」と強く進言しています。

ただし、小規模な町村では医療資源が限られ「在宅医療・在宅介護・後方支援(重症化した場合の入院医療等)を町村内の医療機関で完結することが難しい」「【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】【在宅医療に必要な連携を担う拠点】を設定することが難しい」という現実的な問題もあります。

このため、両者を総合的に勘案して「在宅医療圏域は弾力的に設定できる」との規定が設けられ、約半数(21都道県)では、この規定に沿った検討・運用を行っていることが分かります。

この点、鈴木構成員は改めて「市町村を在宅医療圏の基本に据え、地域のかかりつけ医機能を持つ医療機関(クリニックや中小病院)が連携して在宅医療提供体制を構築する」ことが必要との考えを強調しています。

上記の24府県では「在宅医療圏=二次医療圏」としていますが、県内でも比較的医療資源の潤沢な地域では「市町村単位の在宅医療圏設定」が可能かもしれません。そこで、例えば「医療資源の乏しい町村では少し広域な(例えば二次医療圏単位の)在宅医療圏を設定し、医療資源の豊富な市では狭い(市町村単位の)在宅医療圏を設定する」等の具体例を指針に盛り込むことなども考えられるかもしれません。今後の検討に注目が集まります。

なお、上述のように「大幅な見直し」は行われないと考えられ、例えば「市町村単位を在宅医療圏のベースとする」等の見直しにまでは至らない見込みです。

在宅医療の評価指標、アウトカムにも着目し「ベンチマーク」が可能なものへ発展を

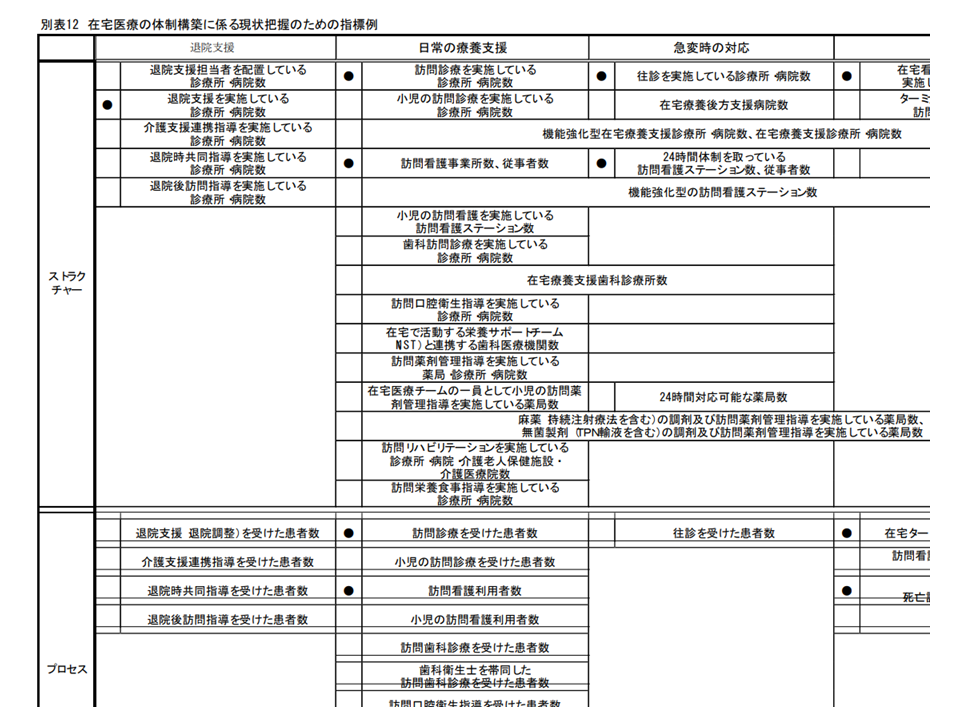

ところで、指針には「在宅医療の体制構築」を評価する指標も盛り込まれています。例えば「退院支援を実施している診療所・病院数は何か所整備されているのか」「訪問診療を実施している診療所・病院数は何か所整備されているのか」などを各都道府県でチェックし、他の都道府県と比較することで、「自地域における在宅医療の整備度合いは進んでいるのか、遅れているのか」を客観的に把握でき、「他地域と比べた自地域の弱点は●●なので、この部分を重点的に整備していこう」等の改善につなげることができます。

指標には在宅医療提供体制の評価指標が明示されている(在宅医療、医療・介護連携WG4 250924)

このようにPDCAサイクルを回して、地域の在宅医療提供体制整備をより優れたものにしていく(さらに他地域も改善を図るので、ベンチマークを継続することで、日本全体の在宅医療提供体制が充実していくことも期待できる)ために、この指標設定は必要かつ有用です。

ただし村松圭司構成員(千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター特任教授)は、▼地域によって医療資源や人口動態等は大きくことなるため、ストラクチャー(施設数等)やプロセス(支援を受けた患者数等)指標だけでは「医療資源等の状況が異なるので、仕方がない」との評価に終わってしまいかねない(ベンチマークが困難)。このためアウトカム指標(例えば患者の満足度、医療・介護連携による救急搬送の減少など)を研究・設定していく必要がある▼DPC制度のような共通フォーマットで地域の在宅医療提供体制をベンチマークできる仕組みを研究・設定していく必要がある▼(鈴木構成員の指摘する)【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】の機能検証についても、「どういった機能が重要なのか」の優先度に応じたコア指標を設定してから行うことが重要である▼在宅医療を評価する指標は非常に多彩・多様であり、各指標の整合性確保などを指針改定の中で図っていくことが重要である—と進言しています。

AとBとを比べてどちらが優れているのかを判断するためには、「何をもって優れていると考えるか」という基準・指標設定が非常に重要で(これなくして比較はできない)、村松構成員の指摘の重要性は他の制度においても共通するものと言えます。

このほか9月24日の在宅WGでは、(3)多職種連携(4)医療・介護連携の先進事例横展開(5)【在宅医療に必要な連携を担う拠点】・ICTの有効活用—といった論点に関して、▼訪問看護を実施する看護師の育成・確保に向けた支援の充実が必要である。各ステーションの自前の取り組みには限界がある。訪問看護事業の総合的支援を指針や「在宅医療整備計画」に位置付けるべき(田母神裕美委員:日本看護協会常任理事)▼介護保険施設と協力医療機関との関係構築に向けた支援を強化すべき(瀬戸雅嗣構成員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼中山間地等では医師の高齢化が進み、ICTでは解決できない問題が生じている点にも留意すべき(坂本構成員)—といった声が出ています。

また島田潔構成員(全国在宅療養支援医協会常任理事)は▼在支診等にも「必要な規模・最低限の規模」(医師●人以上など)があり、それを訪問看護ステーション(5人以上の看護師がいるステーションでは24時間対応などが積極的に行えている)と同様にデータから明確化していく必要がある▼在支病は増加しているが、在支診が伸び悩んでいる背景には「規模の制約」があるかもしれない▼「必要な規模・最低限の規模」(医師●人以上など)が明確になると、在支診の育て方が見えてくると思う—との考えを示しています。

医師1名のクリニックでは24時間・365日の在宅対応は困難です。このため「地域の医療機関が連携して在宅医療等を支える」取り組みが進んでいますが、もう一歩進んで、クリニックについても、病院や訪問看護ステーション、介護事業所等と同様に「集約化、大規模化によるサービスの量と質の充実、経営の安定化」などが求められる時代がすぐそこまで来ているのかもしれません。

【関連記事】

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

民間病院も巻き込んだ「地域医療構想の2025年度実現」協議を活性化し、進捗状況を定期チェックせよ—第8次医療計画検討会

地域の医療・介護資源を踏まえた在宅医療圏域を設定し、多職種が連携した「在宅医療・介護」の実現目指せ―在宅ワーキング

在宅療養患者が急変した場合の適切な対応や看取り対応、口腔・栄養・リハの一体的提供をさらに推進―在宅ワーキング

地域の在支病・在支診整備状況、これまでの在宅医療提供実績、医療・介護連携など勘案し、柔軟に在宅医療圏域を設定―在宅ワーキング

医療・介護サービスの一体提供可能とするため、在宅医療圏域は「市町村単位」が望ましいのでは—第8次医療計画検討会(2)

在宅療養患者に対する「口腔・栄養・リハビリの一体的提供」を、第8次医療計画でも強力に推進すべき―在宅ワーキング

地域の在宅医療提供体制、「訪問介護」や「後方病床」などとセットで検討し整備しなければならない―在宅ワーキング

患者意思に反した医療がなされないよう「患者意思を医療・消防関係者が把握できる仕組み」構築を―在宅ワーキング

在宅医療の整備指標をより具体化せよ、医療機関間連携、医療・介護連携、地域性への配慮も必須視点―在宅ワーキング

第8次医療計画に向け在宅医療推進方策を議論、「医療的ケア児への在宅医療」が重要論点の1つに―在宅ワーキング