病院経営は極めて厳しく「2025年度補正予算での経営支援・2026年度の+10%の診療報酬改定、消費税問題の抜本解消」が必要―四病協

2025.11.4.(火)

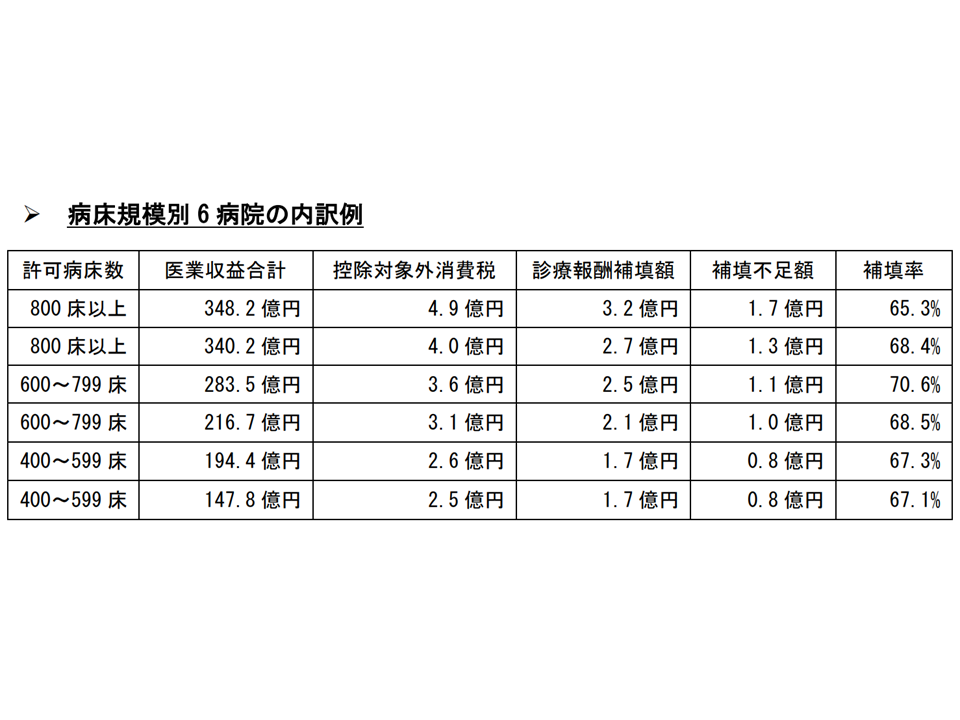

病院の消費税負担状況を調査したところ、例えば大規模急性期病院では、診療報酬による補填割合は68.4%にとどまり、2億円近い「損税」も発生している—。

また病院経営は非常に厳しく(7割超が赤字経営)、その状況は時間の経過とともにさらに悪化している—。

このままでは「病院医療の継続が困難となり、地域医療が崩壊してしまう」ため、▼2025年度補正予算での早急な「病院への支援」▼2026年度に「10%超」のプラス診療報酬改定▼消費税問題の抜本対策—を行ってほしい—。

日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会の4団体で構成される四病院団体協議会(四病協)が10月29日、こうした要望を上野賢一郎厚生労働大臣に宛てて行いました(日病サイトはこちら(要望書)とこちら(消費税調査結果))。

四病協幹部による大臣申し入れ(向かって左から島弘志・日病副会長、伊藤伸一・医法協会長、神野正博・全日病会長、上野厚労相、山崎學・日精協会長、太田圭洋・医法協副会長)

四病協+全自病・日慢協の会員病院を対象とした調査で、消費税の補填過不足を確認

Gem Medで繰り返し報じているとおり、病院の経営状況が非常に厳しくなっており、その背景には「物価や人件費の高騰」が大きく影響しています。病院の収益は上がっているものの、物価・人件費の高騰により、それを上回って支出が増加し、結果「利益の減少」につながっているのです(増収減益)。

物価の上昇は「消費税負担の増加」にもつながります。保険医療においては、「消費税は非課税とし、保険医療機関の消費税負担(控除対象外消費税)を補填するために特別の診療報酬プラス改定を行う」ことになっています。

この点について四病協・全国自治体病院協議会・日本慢性期医療協会の6団体に加入する病を対象とした調査を行ったところ、次のような状況が明らかになりました(267病院が回答、日病のサイトはこちら)。

▽補填率の平均値は105.0%、中央値は96.1%であった(補填率が低い、補填不足で損税となっている病院が多数に上ることがわかる)

▽補填率の分布状況をみると、100%未満(補填不足9の病院が過半数(136病院・52.5%)である

▽一方、補填率が150%以上(いわゆる益税)の病院もあり、病院により補填の状況が大きく異なっている

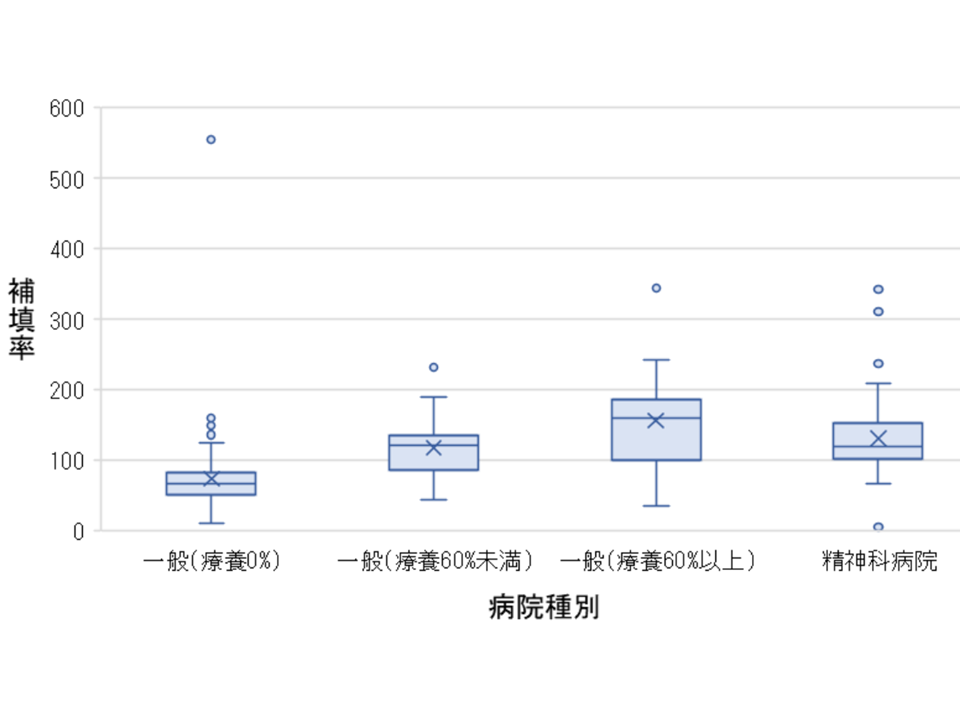

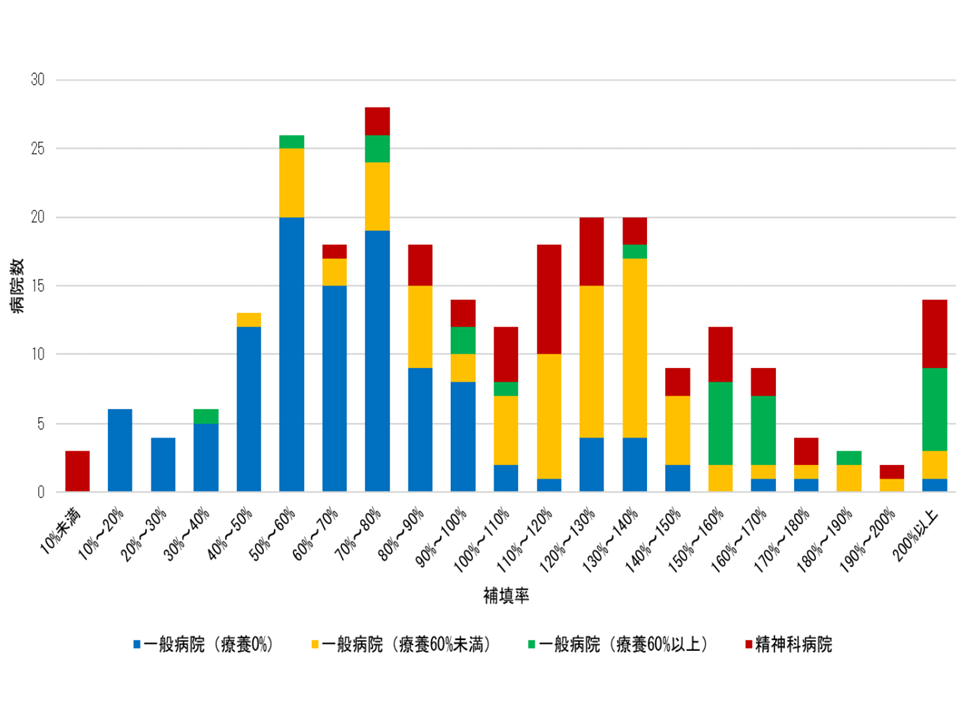

【病院種類別の補填率】

▽療養病床を持たない一般病院:平均74.4%(中央値:67.4%)

▽療養病床割合が60%未満(0%を除く)の一般病院:平均 18.0%(中央値:121.3%)

▽療養病床割合が60%以上の一般病院:平均156.2%(中央値:159.2%)

▽精神科病院:平均131.5%(中央値:119.9%)

↓

・一般病院では「療養病床が少ない」病院で補填が不足する傾向あり

病院種類別の補填状況1(6病院団体の消費税調査結果1 251029)

病院種類別の補填状況2(6病院団体の消費税調査結果2 251029)

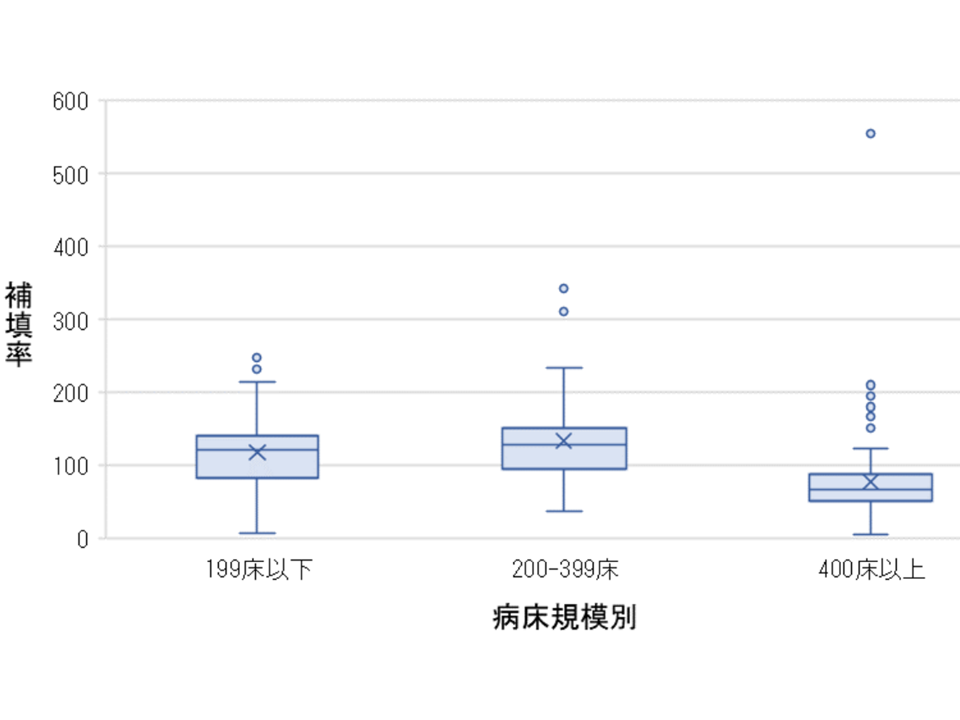

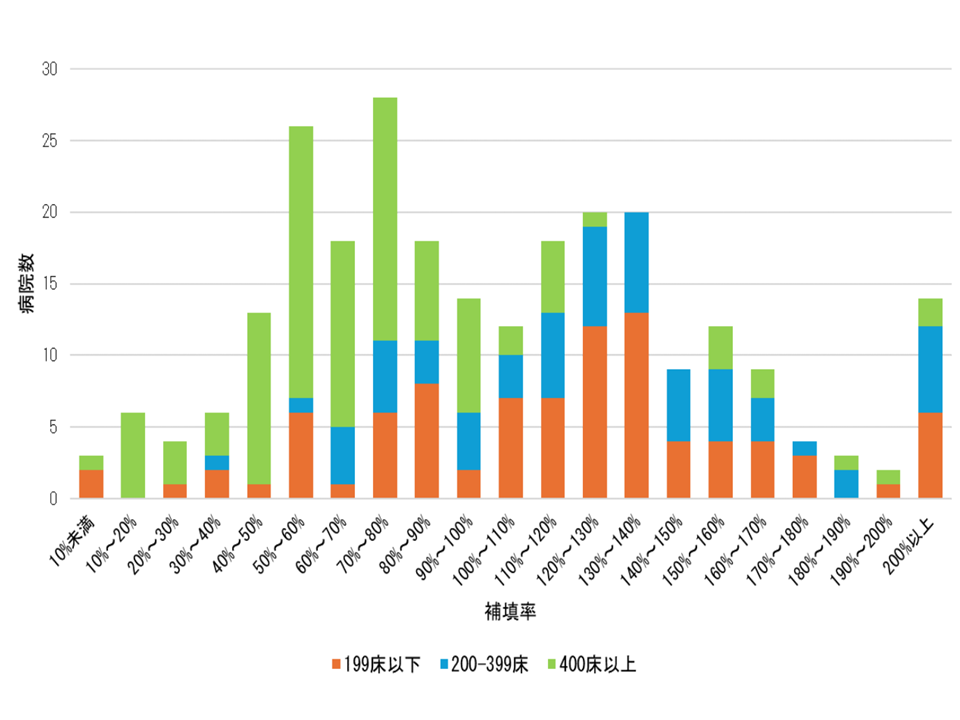

【病床規模別の補填率】

▽199床以下:平均117.7%(中央値:121.7%)

▽200-399床:平均 133.8%(中央値:128.5%)

▽400床以上:平均77.1%(中央値:67.4%)

↓

・大病院で補填が不足する傾向あり

病床規模別の補填状況1(6病院団体の消費税調査結果3 251029)

病床規模別の補填状況2(6病院団体の消費税調査結果4 251029)

【急性期大規模病院の補填状況】(療養病床なし、急性期一般1取得、400床以上)

▽補填率中央値:68.4%

▽医業収益中央値:2071万円

▽控除対象外消費税中央値:2900万円

▽診療報酬補填額中央値:1800万円

▽補填不足額中央値:1130万円

大規模急性期病院の補填状況(6病院団体の消費税調査結果5 251029)

こうした調査結果から、「消費税負担を診療報酬で補填する現行方式」では▼過半数の病院で補填不足が発生している▼400床以上の大規模病院・療養病床を持たない一般病院で特に補填不足が大きい▼補填率150%を超える病院もある—という問題点が出てくることが確認されました。

「消費税負担を診療報酬で補填する仕組み」の大枠は、初・再診料や入院料といった基本診療料(どの医療機関でも算定する診療報酬項目)に「加点」を行うものです。消費税率が8%から10%に引き上げられた際の「2019年10月の診療報酬特別改定(消費税対応改定)」では、初診料を6点(2018年度比、以下同)、再診料を1点、外来診療料を1点、急性期一般入院料1を59点、7対1特定機能病院入院基本料を119点、7対1専門病院入院基本料を76点・・・といった具合に「加点」しました(関連記事はこちら)。

この「加点」は、「医療機関の消費税負担がどの程度あるのか」を調査したうえで、「負担を過不足なく補填できる」水準に設定されています。

しかし、個々の医療機関で「どのような物品等を、どの程度購入するのか」は大きく異なるため、納める消費税の額は医療機関によって千差万別です。

また、個々の医療機関で「どういった患者が何名来院し、何日間入院等するのか」なども大きく異なるため、「初診料を年間何回算定し、入院基本料を年間何回算定するか」なども千差万別となります。結果、「消費税補填のための加点」部分で得られる収益も個々の医療機関で全く異なります。

このため、医療機関によって「補填状況」にバラつきが生じてしまいます(ある病院では過補填が、別の病院では補填不足が生じてしまう)。そこで、「2019年10月の診療報酬特別改定(消費税対応改定)」では、▼医療機関を機能などに応じて分類して対応を行う▼医業収益に占める「入院料のシェア」を勘案する(従前、入院部分で補填不足が大きかったため)▼診療所と病院との財源配分を調整する(従前、病院で補填不足が大きかったため)―などの改善が行われ、補填の過不足は相当程度、縮小しましたが、上記のような補填の仕組み上「どうしてもバラつきが生じてしまう」ことになります。今般の四病協調査では「納得できない程度の大きな補填の過不足がある」ことが分かりました。

関連して「診療報酬改定時点では十分な補填がなされていても、その後の物価高騰で医療機関の消費税負担も大きくなり、時間の経過とともに補填不足になってしまう」(当初は「消費税=補填」⇒物価高騰で消費税負担が増大⇒やがて「消費税>補填」となる)という問題点もあります。診療材料などの物品購入量が多い大規模急性期病院での補填不足には、この点が非常に深く関係している可能性も高いと思われます(関連記事はこちら)。

四病協では、上野厚労相にこうした「病院の消費税負担」状況と問題点とともに、病院経営が非常に厳しい(▼2024年度には73.8%の病院が赤字となり、前年度と比較して赤字病院割合は3.9ポイント増加している▼2024年・25年における「6月」の比較では、赤字病院割合がさらに拡大した(2025年度にはさらに病院経営が悪化していることは確実)▼2025年度に職員の賃上げは87.7%の病院で実施されたが、平均賃上げ率は「2%-3%未満」が最多で、他産業の半分程度にとどまっている—)状況を説明。

事態を放置すれば「病院医療の継続が困難となり、地域医療が崩壊してしまう」とし、病院の存続と地域医療の継続のために、次の3点が必要であると強く要望しました(関連記事はこちら)。

(1)2025年度補正予算で、早急に「病院への支援策」を講じてほしい

(2)病院への2026年度診療報酬改定については「10%超の引き上げ」が必要である

(3)病院における社会保障診療報酬にかかる「消費税」について、各病院間における補填状況に係るバラツキが解消されるよう、抜本的な対策を講じてほしい(関連記事はこちら)

【更新履歴】記事中、「村税」という記載がございましたが「損税」の誤りです。お詫びして訂正いたします。大変失礼いたしました。

【関連記事】

2026年度薬価制度改革、「長期収載品から後発品へのシフト」を推進、医療上必要な医薬品の安定供給も重視—中医協・薬価専門部会

2026年度診療報酬改定に向け療養病棟の施設基準見直しや身体拘束のペナルティ強化等検討、病院経営は24年度にさらに悪化―中医協総会

将来の「日本の医療のグランドデザイン」を定めたうえで地域医療構想や医療計画、診療報酬にブレイクダウンしていくべき—日病・相澤会長

新たな地域医療構想、在院日数の短縮や病床機能分化等の改革モデルを織り込み、実態に近い必要病床数を設定—地域医療構想・医療計画検討会

新地域医療構想の実現に向け、「病床機能報告」と「診療報酬」との紐づけをどこまで強化・厳格化していくべきか―社保審・医療部会(1)

医師偏在対策のベースとなる医師偏在指標を改善、診療科特性踏まえた「医師の診療科偏在対策」を検討—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】は「人口20-30万人ごとに1か所」へ集約、患者の医療アクセスへの配慮も重要視点—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】病院、救急搬送・全身麻酔等の診療実績や体制、さらに「病院の築年数」等も勘案して設定—地域医療構想・医療計画検討会

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)