【急性期拠点機能】病院、救急搬送・全身麻酔等の診療実績や体制、さらに「病院の築年数」等も勘案して設定—地域医療構想・医療計画検討会

2025.8.8.(金)

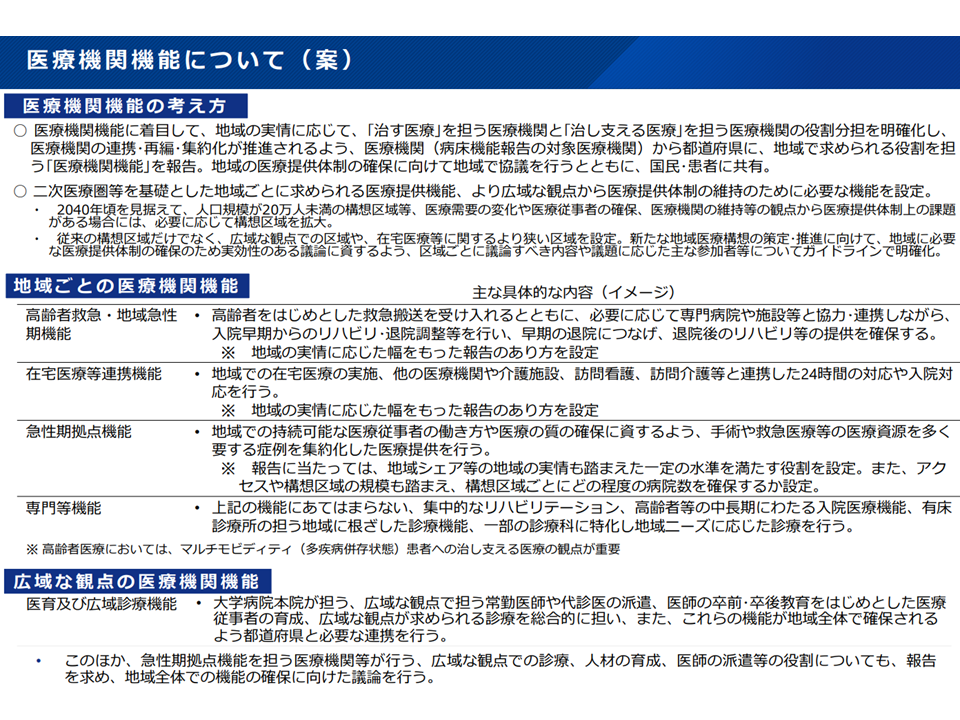

新たな地域医療構想では、全国の病院等に対し、これまでの「病床機能報告」に加えて、新たに「医療機関機能報告」も求める。医療機関機能のうち「地域ごとに整備する機能」として、▼高齢者救急・地域急性期機能▼在宅医療等連携機能▼急性期拠点機能▼専門等機能—の4機能がある—。

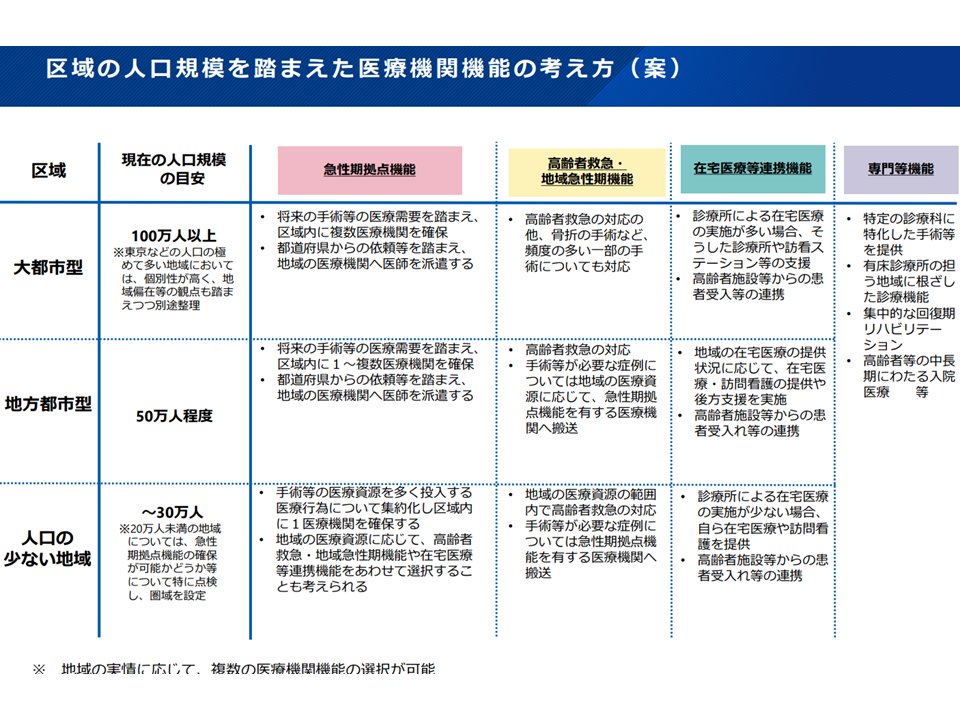

このうち急性期拠点機能に関しては、「医療の質の確保」「病院経営の維持」などのために集約化を進めていくこととされているが、例えば、人口100万人以上の大都市では「構想区域に複数施設」、人口50万人程度の地方都市では「1-複数施設」、人口30万人以下の地域では「1施設」程度に集約化していくこととしてはどうか—。

また、急性期拠点機能を持っていると判断するかどうかは各地域で議論していくが、その議論では、個々の病院における▼救急搬送受け入れ件数▼全身麻酔の手術件数▼緊急手術の件数▼急性期を担う病床の数や稼働率▼病院所属の医師数—などの医療提供体制のほか、医療機関の築年数など「今後必要となる施設整備」などのデータも参考にしていく必要がある—。

8月8日に開催された「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった考え方が厚生労働省から示されました。さらに議論を深めガイドライン等に盛り込む内容を詰めていきます。

8月8日に開催された「第2回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」

急性期拠点機能を持つ病院の数、地域の人口規模や医療資源の状況を踏まえて設定

団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる2025年度以降、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、▼医療・介護双方のニーズを抱える85歳以上高齢者の比率が高まる▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことなどが分かっています。また人口構造の変化は地域によって大きく異なります。こうした状況を踏まえ、2040年頃までを見据えた「効率的かつ効果的な医療提供体制の設計図」【新たな地域医療構想】が求められています(関連記事はこちら)。

この新たな地域医療構想は、現在の地域医療構想と比較すると▼入院だけでなく、外来医療、在宅医療、医療・介護連携なども包含した「地域の医療提供体制全体の将来像」となる▼これまでの「病床機能報告」に加え、新たに「医療機関機能」の報告も各病院等に求める—などの特徴があります。

年内(2025年内)に成立が見込まれる改正医療法に沿って、「来年度(2026年度)に各都道府県で新地域医療構想(将来の地域医療提供体制の設計図)を策定する」→「2027年度から新地域医療構想の実現に向けた取り組みを各都道府県等で進める」こととなります。その際、各都道府県がバラバラの考えで新地域医療構想を策定しては、バランスのとれた「将来の地域医療提供体制」が構築できないため、各都道府県が新地域医療構想を策定する際の拠り所となるガイドラインを国が示します。

検討会ではガイドライン作成等の議論を進めており、8月8日の会合では、新たに病院等に報告義務が課せられる「医療機関機能」に関する議論を行いました。

医療機関機能は、これまでの議論で次のように整理されています。

【構想区域ごとに整備する医療機関機能】

▽高齢者救急・地域急性期機能

→高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリテーション等の提供を確保する

→地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定する

▽在宅医療等連携機能

→地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間対応や入院対応を行う

→地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定する

▽急性期拠点機能

→地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う

→報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役割を設定し、アクセスや構想区域の規模も踏まえ「構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか」設定する

▽専門等機能

→上記の機能にあてはまらないが、集中的なリハビリテーション、中長期にわたる入院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う

【広域な観点で確保すべき医療機関機能】

▽医育および広域診療機能

→大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育をはじめとした医療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保されるよう都道府県と必要な連携を行う

医療機関機能報告(新地域医療構想検討会6 241203)

注目を集めるのが「急性期拠点機能」で、「医療の質の確保」「病院経営の維持」などのために集約化を進めていく方針が明示されています(例えば、地域で「急性期拠点機能」を報告できる病院を限定するイメージ)。我が国は人口減少社会に入っており、とりわけ若い世代の人口が減少しています。当然、急性期入院医療が必要な患者や医療従事者数も減少していくため、急性期拠点機能を持つ病院等の集約化を進めなければ、症例(患者)が散在し、▼医療の質の確保ができなくなる(医療の質と症例数・医師数との間には相関がある、関連記事はこちらとこちら)▼病院経営が維持できなくなる(患者数が確保できなければ収益を確保できない)▼医師の働き方改革が実現できない—などの問題があるためです。

急性期拠点機能の集約化を進めるにあたっては、(1)どの程度の数に集約化すれば良いか(言わば目標数)(2)どういった指標に沿って集約化を検討していけば良いか—を考える必要があります。闇雲に集約化を進めれば、地域の医療提供体制が混乱し、結果、地域住民が不利益を受けることになります。

このうち(1)の「集約化の目標数」に関しては、地域の医療資源・医療ニーズの状況を踏まえて考えなければいけません。大都会と過疎地では医療機関数・医師数・患者数などが大きくことなり、「何か所の医療機関に集約すべきか」は当然変わってくるためです。

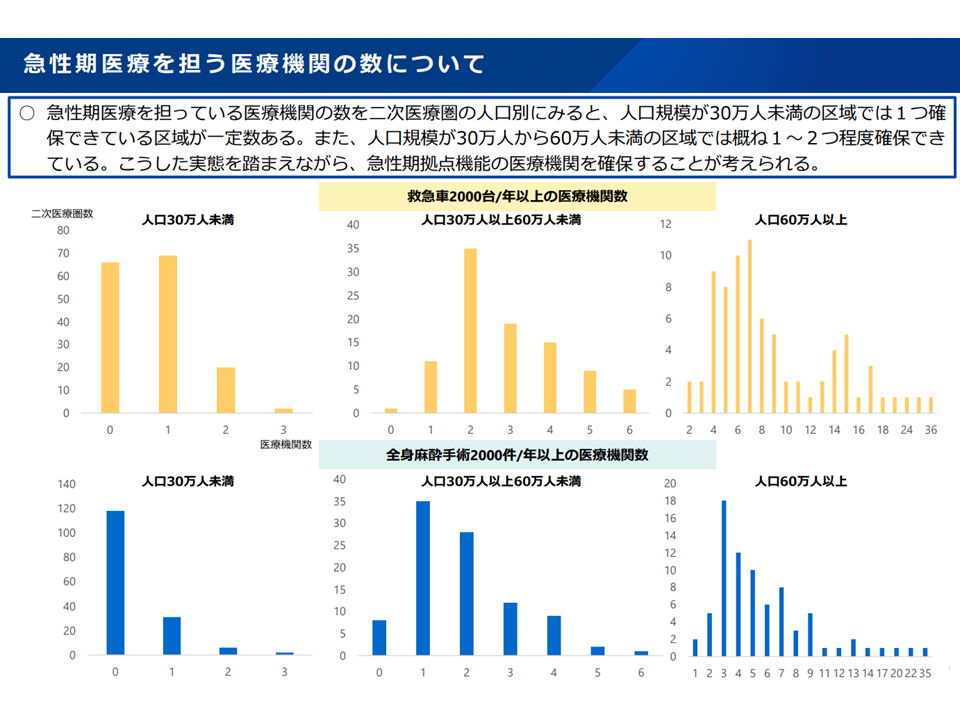

この点について厚労省は次のようなデータを提示しました。

▽急性期医療を担う医療機関の数を見ると、30万人未満の医療圏でも「一定数の医療圏で1施設を確保」できており、30万人以上60万人未満の医療圏では「多くの医療圏で1-2施設を確保」できている

地域の急性期病院の状況(地域医療構想・医療計画検討会1 250808)

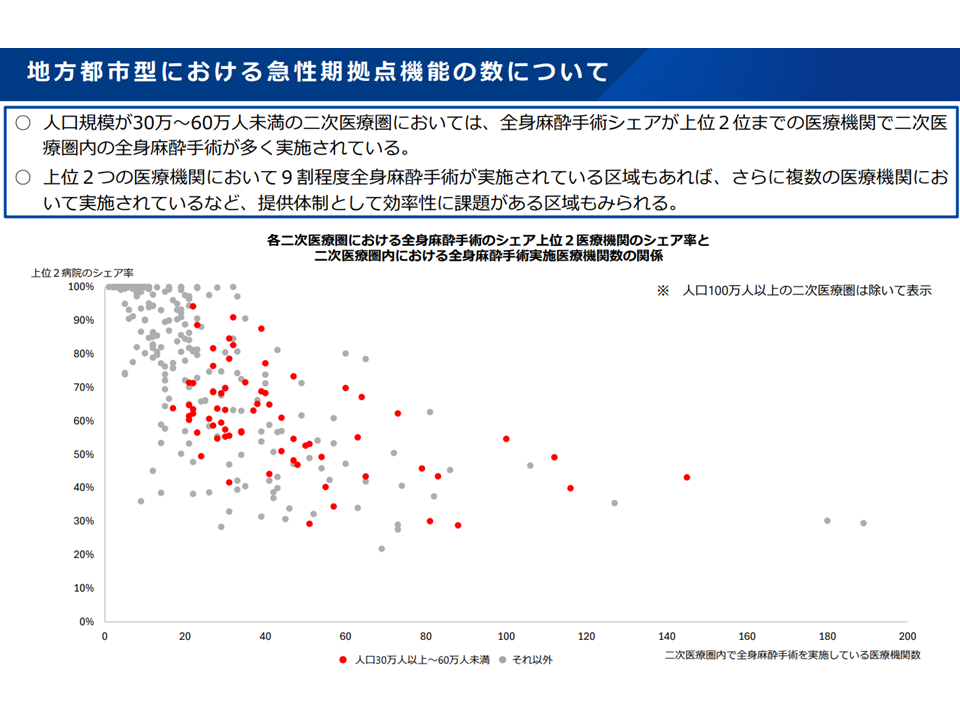

▽人口規模30万人以上60万人未満の2次医療圏では、「全身麻酔手術シェアが上位2位までの医療機関」で医療圏内の全身麻酔手術の多くが実施されている

▽ただしバラつきも大きい(多くの施設に全身麻酔手術症例が分散してしまっている地域もある)

全身麻酔手術の地域シェアトップ2病院の状況(地域医療構想・医療計画検討会2 250808)

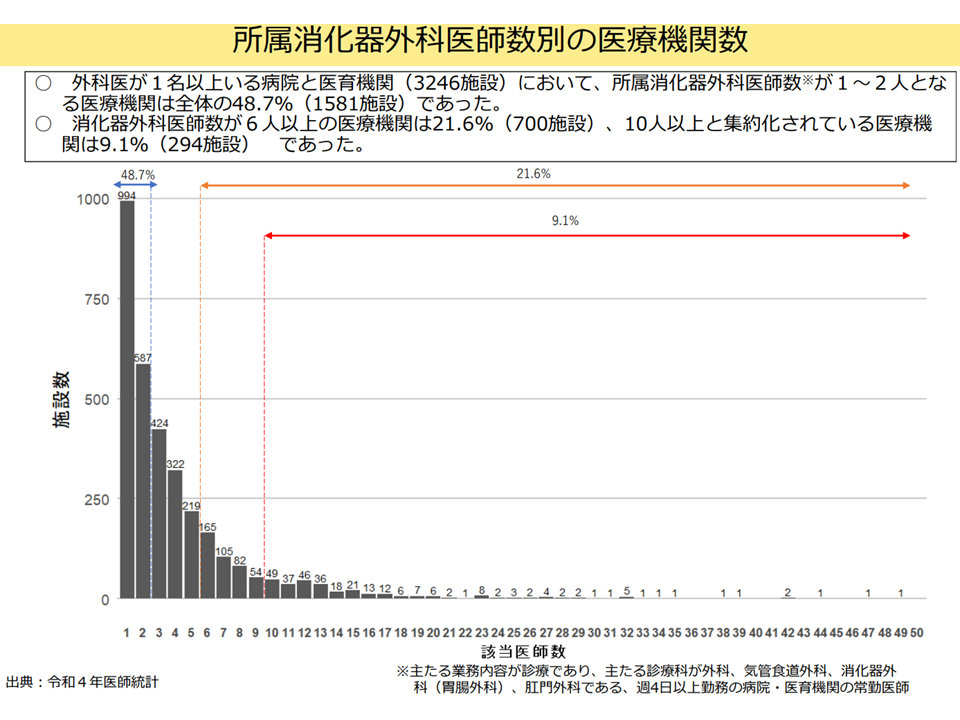

▽「所属する消化器外科医師数が1-2名の病院」では、多くが「年間手術件数100件未満」で、また「同3-5名の病院」でも、半数以上は「年間手術件数500件未満」である

「所属する消化器外科医師数」別の病院数(入院・外来医療分科会(1)3 250731)

こうしたデータを踏まえて厚労省は、次のような集約化目標が考えられるのではないかと提案しています。

【大都市】(例えば人口100万人以上)

▽構想区域内に「複数」の急性期拠点機能を持つ病院を確保する必要がある

【地方都市】(例えば人口50万人程度)

▽構想区域内に「1-複数」の急性期拠点機能を持つ病院を確保する必要がある

【人口の少ない地域】(例えば人口30万人未満)

▽手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し、構想区域内に「1施設」の急性期拠点機能を持つ病院を確保する必要がある

▽地域の医療資源に応じて、高齢者救急・地域急性期機能や在宅医療等連携機能を「あわせて選択する」ことも考えられる(1医療機関が複数の医療機関機能を持つ)

もっとも【大都市】の中でも、東京23区などでは「大規模な急性期病院が数多く存在し、患者が医療圏を跨いで受診している」(つまり極めて流入・流出が多い)という特殊な事情があります。このため、厚労省は「東京などの人口の極めて多い地域については、個別性が高く、地域偏在等の観点も踏まえつつ『別途整理』を進めてはどうか」との考えも示しています。

また【人口の少ない地域】の中でも、「人口20万人未満の地域」については、急性期拠点機能の確保が可能かどうかなども点検し、「構想区域の設定が妥当か、複数の構想区域を統合して、より広域な構想区域を設定することなどを検討する必要がある」旨の考えも示しています(構想区域の在り方に関する記事はこちら)。

こうした考え方に対しては、▼「待てない手術(骨折等)を実施する病院」は少なくとも2次医療圏に1施設、「待てる手術(心臓弁膜症等)を実施する病院」は複数の2次医療圏に1施設などといった具合に、急性期医療の内容をさらに細分化して検討してはどうか(尾﨑誠構成員:長崎大学病院長/全国医学部長病院長会議)▼【人口の少ない地域】で急性期拠点機能が1施設で十分かどうかは慎重に検討すべき、状況によっては複数施設が必要なケースも出てこよう(今村知明構成員:奈良県立医科大学教授、伊藤伸一構成員:日本医療法人協会会長)▼構想区域の最小規模を定め「構想区域の集約化」を進めるとともに、「人口20-30万人につき1施設の急性期拠点機能を持つ病院を指定する」などの基準を設定してはどうか(この基準に沿えば60万人の構想区域では2-3施設、100万人の区域では3-5施設と考えることができる)(伊藤悦郎構成員:健康保険組合連合会常務理事)▼構想区域はきっちり3区分するのではなく、連続性のある点を踏まえて考えていくべき(今村英仁構成員:日本医師会生涯教育・専門医の仕組み運営委員会センター長)▼【人口の少ない地域】において「手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し」とあるが、この考え方は大都市・地方都市でも同様である(玉川啓構成員:福島県保健福祉部次長(健康衛生担当))▼東京23区は実質的に「1つの医療圏」となっている点などを考慮すべき(猪口正孝構成員:全日本病院協会副会長)—など多様な意見が出ていますが、方向そのものへの異論は出ていません。今後、構成員の意見を踏まえて、さらに「集約化の目標」に関する議論を深めていきます。

急性期拠点機能の集約化、診療実績・体制のほか「病院の築年数」なども勘案して協議

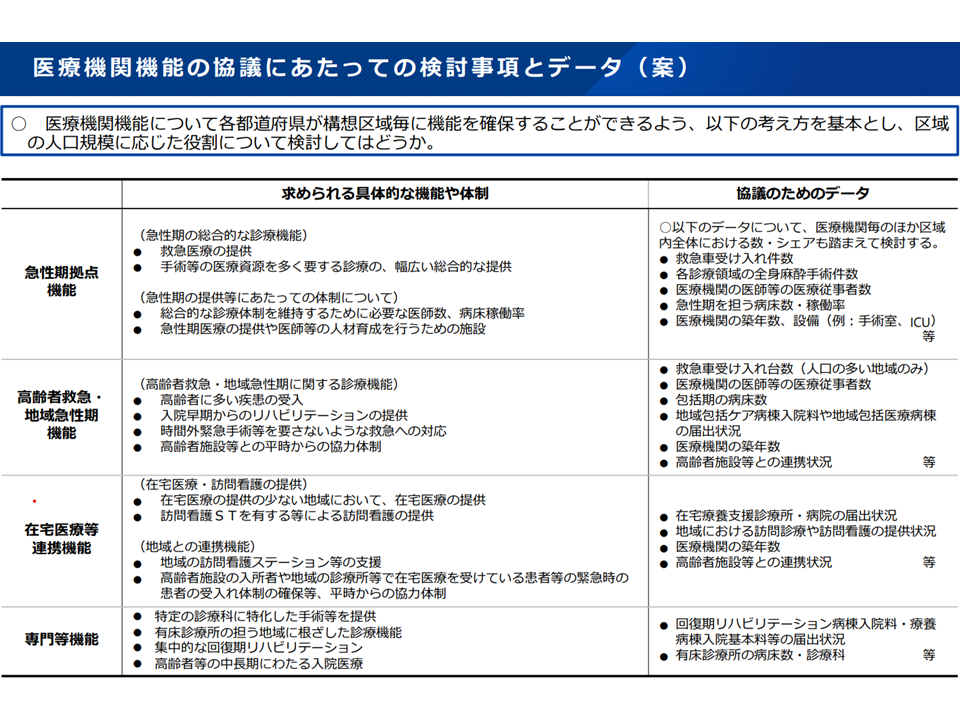

また、(2)の集約化を考える際の指標については、まず「医療提供体制や診療実績」が思い浮かびます。厚労省も次のようなデータと考え方を示しています。各種のデータをもとに、上記(1)の「集約化の目標数」に合致するように、各地域で「どの病院が急性期拠点機能にふさわしいか」を議論していくイメージです。

●診療実績

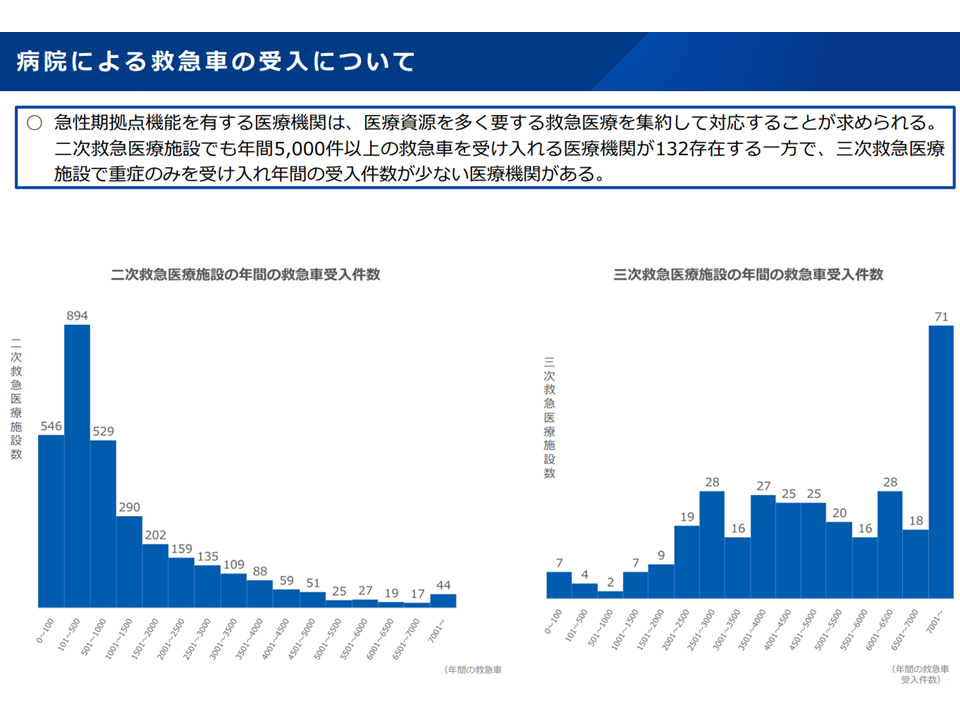

【救急搬送受け入れ件数】

▽年間5000件以上の救急搬送受け入れをする2次救急施設もあれば、「重症者のみを受け、救急搬送受け入れ件数そのものは少ない」3次救急施設もある

→急性期拠点機能を有する病院には、「医療資源を多く要する救急医療を集約して対応する」ことが求められる

救急搬送受け入れ状況(地域医療構想・医療計画検討会3 250808)

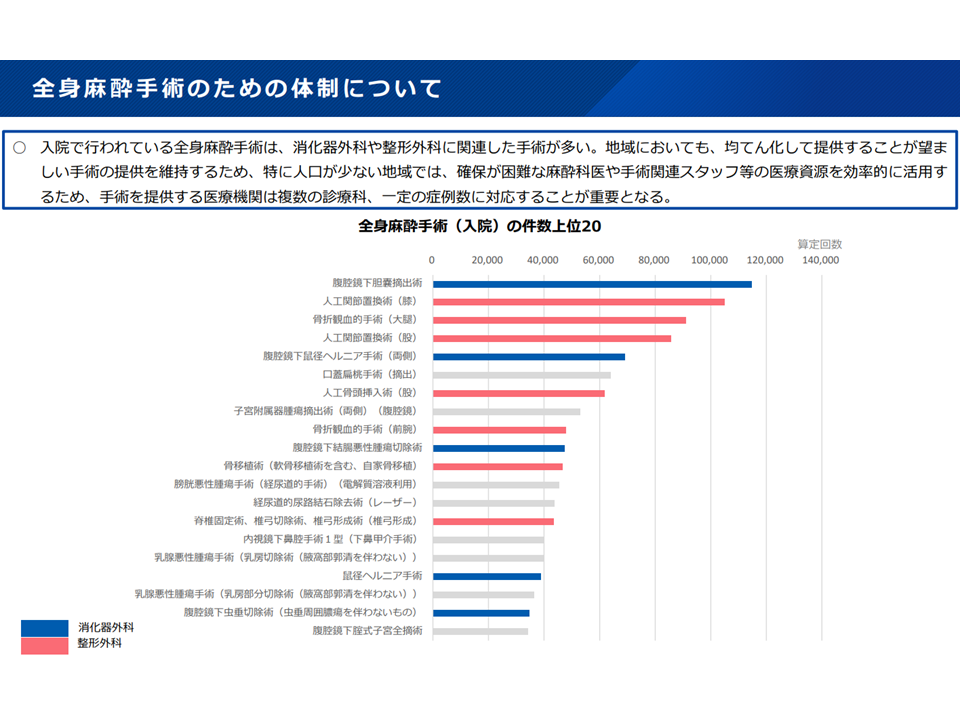

【全身麻酔手術】

▽入院で行われる全身麻酔手術は「消化器外科」「整形外科」関連が多い

→「地域で均てん化して提供する(多くの医療機関で実施する)ことが望ましい手術」提供を維持するため、特に【人口が少ない地域】では、麻酔科医や手術関連スタッフ等の医療資源を効率的に活用するため、手術実施病院は「複数の診療科への対応」「一定の症例数への対応」が求められる

全身麻酔手術の状況(地域医療構想・医療計画検討会4 250808)

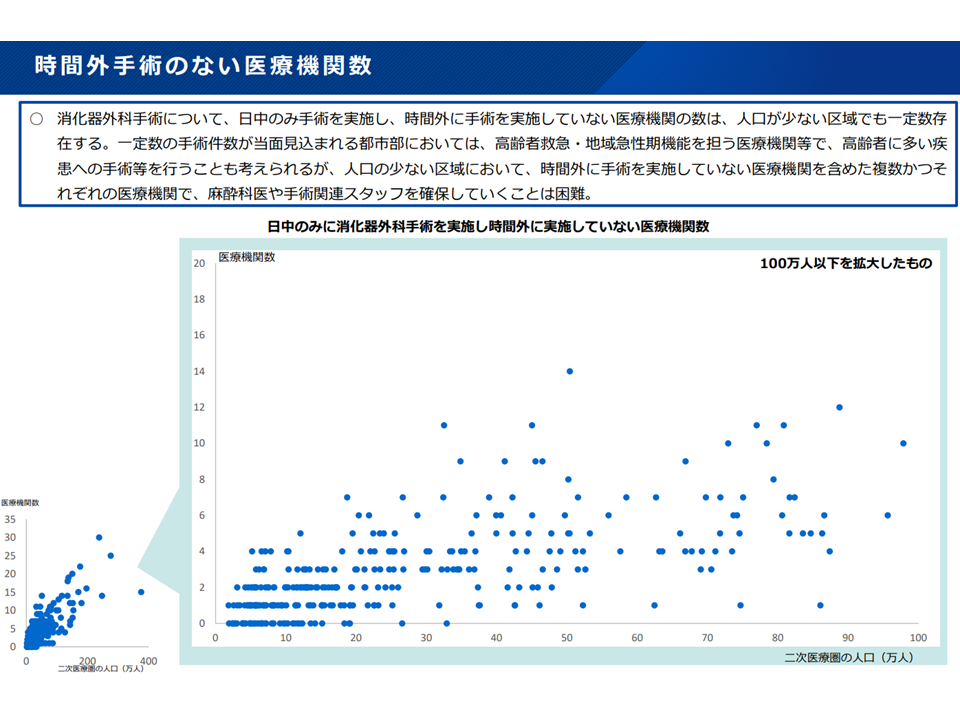

【時間外手術】

▽消化器外科手術について、「日中のみ実施」する(時間外手術を実施しない)病院が、【人口が少ない区域】でも一定数存在する

→【人口の少ない区域】で、「時間外に手術を実施しない病院」も含めて、多くの医療機関で麻酔科医・手術スタッフを確保することは困難になる

時間外手術の状況(地域医療構想・医療計画検討会5 250808)

●医療提供体制

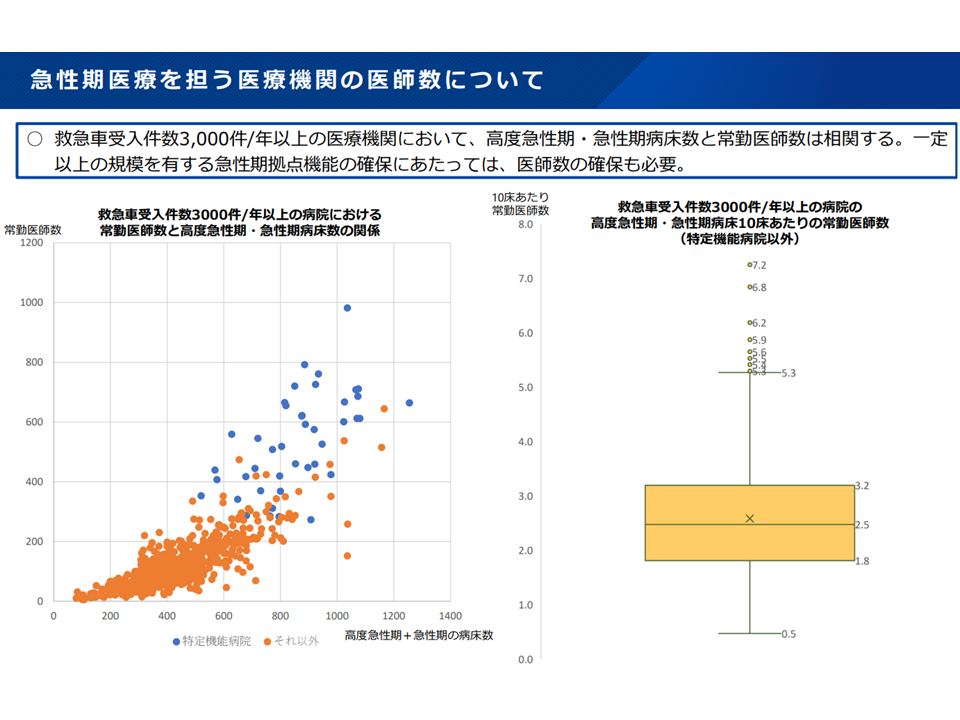

【医師数】

▽急性期拠点機能と言える「救急搬送受け入れ」の多い病院について見てみると、高度急性期・急性期病床数と常勤医師数は相関する

→一定以上の規模を有する急性期拠点機能の確保にあたっては、医師数の確保も必要となる

医師数の状況(地域医療構想・医療計画検討会6 250808)

【ベッド数】

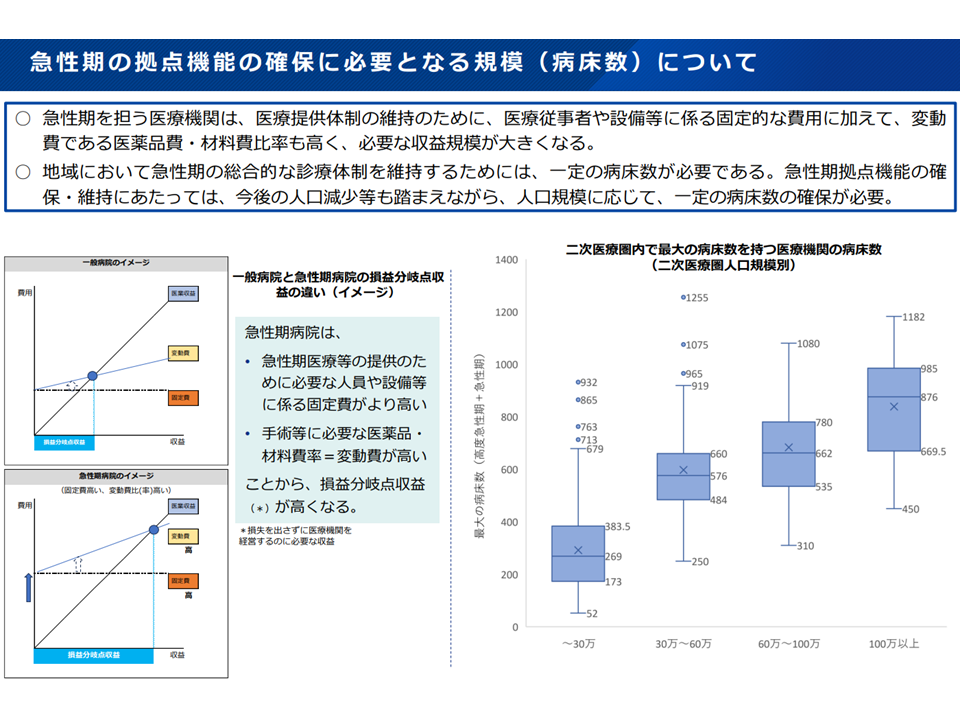

→急性期病院では、固定費(医療従事者や設備などの費用)・変動費(医薬品費・材料費など)の比率が高く、当然「大きな収益」が必要となり、地域で急性期の総合的な診療体制を維持するためには一定の病床数が必要となる

ベッド数の状況(地域医療構想・医療計画検討会7 250808)

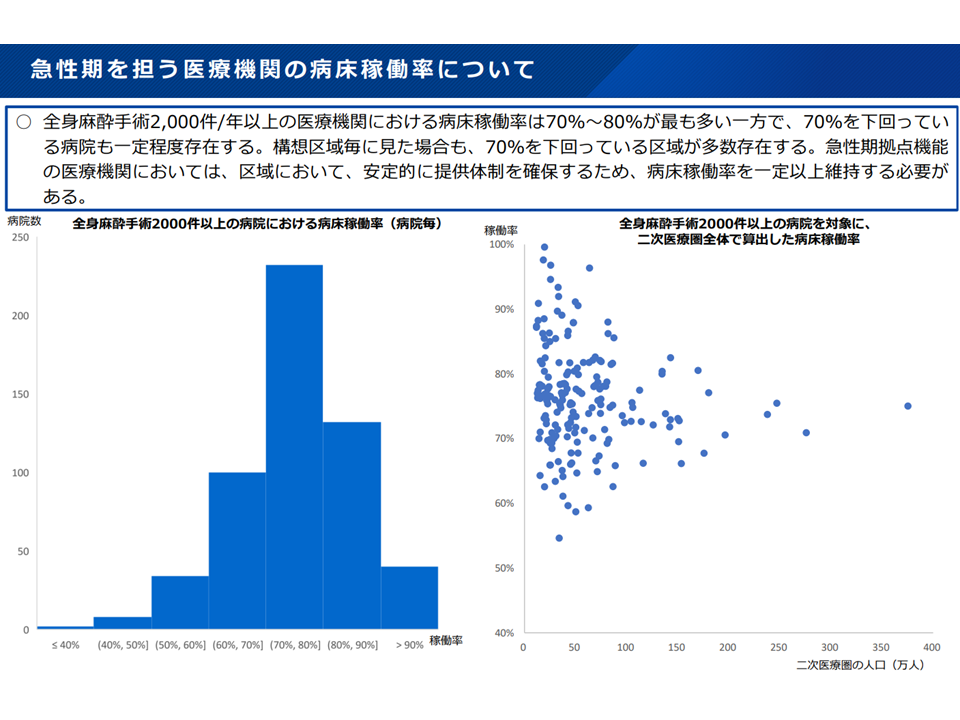

【病床稼働率】

▽全身麻酔手術が年間2000件以上の病院では、病床稼働率70-80%の施設が多いが、70%を下回る病院も一定程度存在する

→構想区域において安定的に急性期医療提供体制を確保するためには、病床稼働率を一定以上維持する必要がある

病床稼働率の状況(地域医療構想・医療計画検討会8 250808)

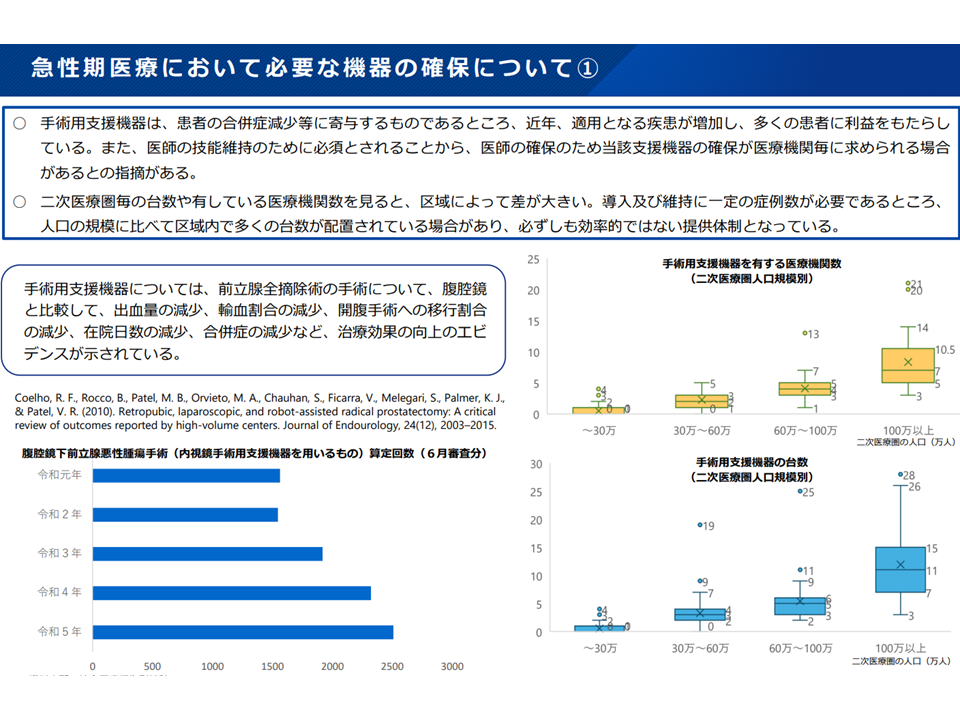

【手術用支援機器(ロボット)の整備】

▽構想区域毎のロボット台数・保有病院数を見ると、構想区域によってバラつきが大きい

▽人口規模に比べて構想区域内で多くの台数が配置されている場合があり、必ずしも効率的ではない提供体制となっている(患者確保のためにロボットを必要以上に導入するケースも少なくない)

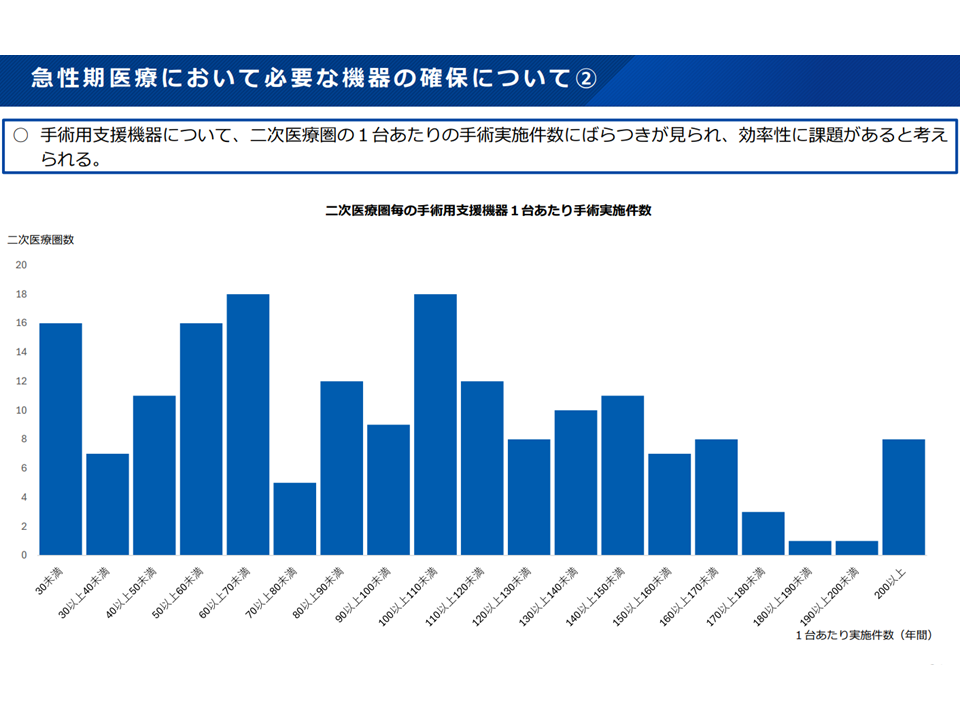

▽構想区域毎に「ロボット1台あたりの手術実施件数」にはバラつきがある

→効率性・生産性を考慮したロボット配置が求められる

ロボット確保の状況(地域医療構想・医療計画検討会9 250808)

ロボットの稼働状況(地域医療構想・医療計画検討会10 250808)

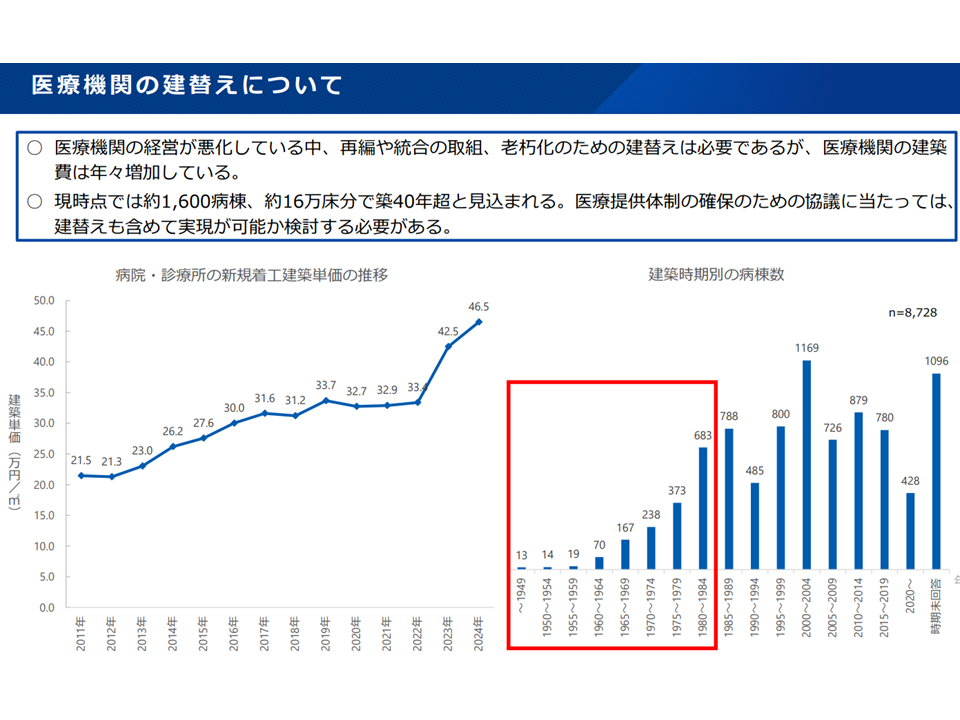

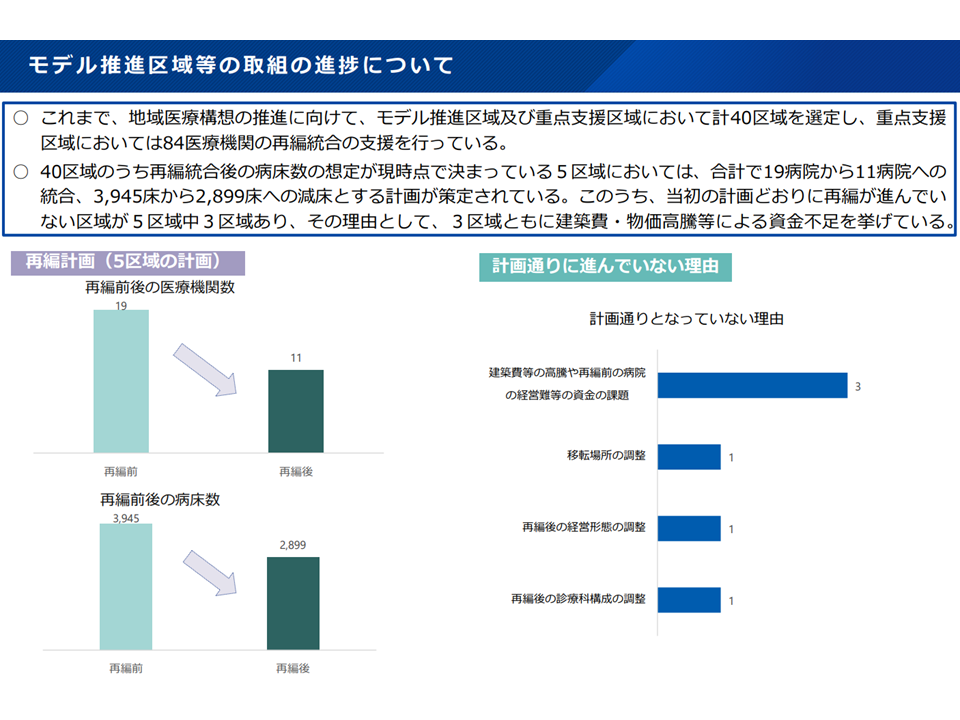

さらに厚労省は今般、次のように「病院の建設費が高騰し、再編・統合の動きがストップしてしまっている」状況も報告しています(この点に関連して、今村知明構成員らは「建設費の実態は更に急騰している。病院への支援が必要である」と強く訴えている)。

病院建設費の高騰(地域医療構想・医療計画検討会11 250808)

建設費高騰による病院の再編・統合ストップが生じている(地域医療構想・医療計画検討会12 250808)

こうした状況を踏まえて厚労省は、「急性期拠点機能をどの病院が持つのか」を地域で協議するにあたって、▼救急搬送受け入れ件数▼全身麻酔の手術件数▼緊急手術の件数▼急性期を担う病床数・稼働率、医師数—といった「診療実績や医療提供体制のデータ」とともに、医療機関の築年数など「今後必要となる施設整備などの観点」も参考にしてはどうかとの考えを示しています。

もっとも、例えば「急性期拠点機能を持つ病院では、救急搬送件数が年間4000件以上とすることが望ましい」などの目安をガイドラインに記載した場合、病院の中には「4000件クリアのために、連携先の介護施設入所者が増悪した場合には『できるだけ救急車で来院』してもらうことにしよう」などと考えるところも出てきそうです。また局所麻酔で実施可能な手術を「あえて全身麻酔で実施する」というケースも出てきかねません。また病床数を基準とした場合、「地域の医療ニーズは低下しているが、あえてダウンサイジングをしない」という病院も出てきそうです。

このため、上記のデータを参考にする場合には「医療提供体制の歪み」「モラルハザード」などが生じないように配慮することも必要となってきます。

この考え方に異論・反論は出ていませんが、構成員からは▼数字を示し「絶対的基準」とすることは好ましくない(坂本泰三構成員:日本医師会常任理事)▼地域での機能分化・連携協議を活性化、円滑化するためにも、数字を示し「参酌すべき基準」「目安」などに位置付けるべき(伊藤悦郎構成員、川又竹男構成員:全国健康保険協会理事)▼救急搬送・全身麻酔手術の中にも重症例から軽症例まで様々であり、また救急車を使わないウォークインの緊急入院もある。そうした点も勘案すべき(今村英仁構成員)—などの指摘が出ています。

さらに、土居丈朗構成員(慶應義塾大学経済学部教授)は▼まず機能別(高度急性期、急性期、包括期、慢性期)の必要病床数を地域で精緻に推測し、そのうち「高度急性期、急性期病床の一定以上のシェアを持つ病院」を急性期拠点機能に位置付ける等の方策も検討してはどうか▼急性期拠点機能の定義は、医療費や補助金の財源などとも絡めて考えていくべきであろう。定義を緩やかにすれば、医療費(診療報酬)や補助金も大きくなっていく。将来的には「地域医療構想と診療報酬との紐づけ」なども検討すべきと考えており、急性期拠点機能の集約化が不十分であれば、医療費財源などにも良くない影響が出てしまう。もちろん過度に集約化を進めれば地域の医療ニーズを満たせない事態にもつながり、バランスが重要である—との考えを示しています。

こうした意見を参考に「どのような視点・指標をもって、各地域で急性期拠点機能の集約化に向けた議論・協議を進めればよいか」という具体的な考え方を整理していきます。なお、2026年度の診療報酬改定に向けて、こうした急性期拠点機能の集約化論議も横目に見た議論が行われている点にも注目する必要があります。

また、その他の医療機関機能について厚労省は、次のような考え方も示しています。【高齢者救急・地域急性期機能】・【在宅医療等連携機能】については、急性期拠点機能と異なり「地域で集約化する」方針は示されておらず、「より柔軟に地域のニーズを充足できるように、これらの機能を持つ病院の整備を進められる」ような考え方が整理されると見込まれます。なお、今村知明構成員は「【大都市】においては、病院の機能分化を阻害しないように『急性期拠点機能を持つ病院が、他の機能(高齢者救急機能など)を持つこと』への制限を検討すべき」とも進言しています。

【高齢者救急・地域急性期機能】

▽例えば、次のような役割を求めてはどうか

・高齢者救急を受け入れ、入院早期からのリハビリ等の実施が可能である

・高齢者施設等の協力医療機関である

・「高齢者施設等からの受け入れを地域で開放して、平日日中の救急車を受け入れるような地域間での合意・連携体制がとられている」、「診療所が 少ない一部の地域では1次救急等の外来医療を提供している」など

【在宅医療等連携機能】

▽例えば、次のような役割を求めてはどうか

・医療計画における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「高齢者施設等の協力医療機関」である

・上記の協力状況を地域の医療機関、高齢者施設、消防機関などとの間で共有する

・地域で在宅医療の提供が少ない場合(人口規模の小さな地域では在宅医療提供が少ない傾向がある)には、「訪問看護ステーションを設置する」など、常時、在宅医療や訪問看護を提供する

厚労省はこうした考えを整理し、協議の際に必要となるデータと併せて示しています。

医療機関機能の考え方(地域医療構想・医療計画検討会13 250808)

医療機関機能を協議する際のデータ(地域医療構想・医療計画検討会14 250808)

なお、8月8日の検討会では「医療従事者の確保」に向けて、例えば▼歯科医師▼看護師▼薬剤師▼リハビリスタッフ—について、今後の需給計画を踏まえて、必要に応じて新地域医療構想策定ガイドライン等に盛り込んでいく方針が示されています。

【関連記事】

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)