病院のスタッフ配置、医療法標準適合率は医師98.3%、看護師・准看護師99.5%、薬剤師98.1%—2022年度立入検査結果

2025.9.26.(金)

2022年度に医師配置の標準を満たしている病院は98.3%、看護師・准看護師については99.5%となった―。

また、薬剤師については「底上げ」が図られるとともに、「中小病院で確保に向けた相当程度の努力をしている」ことがわかる—。

このような状況が、厚生労働省が9月19日に発表した2022年度の「医療法第25条に基づく病院に対する立入検査結果」から明らかになりました(厚労省のサイトはこちら)。

医師配置の地域格差(偏在)が依然として存在、北海道・東北、四国で確保困難

医療法では、医療の質・安全性を担保するために、人員配置や構造設備に関する「標準」(基準)を定めています(診療報酬では、ここに上乗せした、より厳しい基準を設けていることもある)。都道府県都知事や保健所設置市の市長、特別区の区長は毎年度、医療機関に立入検査を行い「医療法の基準が遵守されているかどうか」を確認しています(医療法第25条、前年度結果の記事はこちら)。

2022年度には、全8136病院(当時)のうち7146病院に対して立入検査が行われ、実施率は87.8%(前年度から19.1ポイント上昇)となりました。新型コロナウイルス感染症の落ち着きとともに、立入検査がしっかりと行われる状況に戻ってきています(コロナ禍前の2019年度の実施率は94.0%)。

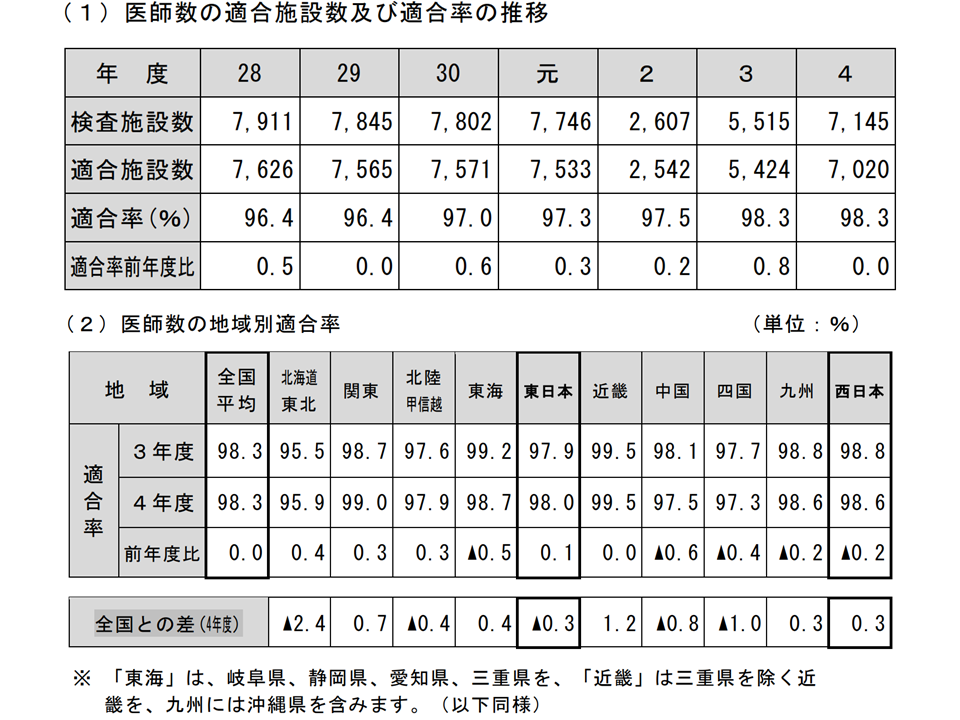

まず医師の配置状況を見てみます。医療法では、▼一般病床は16対1(患者16人に対し医師1人、以下同様)以上▼療養病床は48対1以上―などの医師配置標準が定められています。

2022年度の医師配置標準数遵守状況は98.3%で、前年度と同水準でした。▼2009年度:90.0% →(1.8ポイント向上)→ ▼2010年度:91.8% →(0.7ポイント向上)→ ▼2011年度:92.5% →(1.1ポイント向上)→ ▼2012年度:93.6% →(0.9ポイント向上)→ ▼2013年度:94.5% →(1.0ポイント向上)→ ▼2014年度:95.5% →(0.4ポイント向上)→ ▼2015年度:95.9% →(0.5ポイント向上)→ ▼2016年度:96.4%→(増減なし)→ ▼2017年度:96.4%→(0.6ポイント向上)→ ▼2018年度:97.0%→(0.3ポイント向上)→ ▼2019年度:97.3%→(0.2ポイント向上)→ ▼2020年度:97.5%→(0.8ポイント向上)→ ▼2021年度:98.3%→(増減なし)→ ▼2022年度:96.3%—となっており、改善傾向を確認できます。

地域別に見ると、近畿(99.5%、前年度と同水準)や関東(99.0%、同0.3ポイント上昇)では高いものの、北海道・東北(95.9%、同0.4ポイント上昇)、四国(97.3%、同0.4ポイント低下)では若干低くなっています。

医師の適合率1(2022年度立入検査結果1 250919)

地域ブロック間の格差(つまり医師の偏在)が依然として小さくないことが伺えます。この点、厚生労働省は、昨年(2024年)末に「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が取りまとめられ、「医療法改正案」にその内容が盛り込まれました。

●「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」はこちら(本体)とこちら(概要)

医師の充足は「医師の働き方改革」にも強く関係します(医師が不足していれば、個々の医師の負担が大きく、働き方改革を進めにくい)。この点、「病院の再編・統合」が▼地域医療構想の実現▼医師働き方改革▼医師偏在の解消—のいずれのテーマにおいても「重要なカギ」となります。とりわけ医師確保が困難な北海道・東北ブロックや北陸・甲信越ブロックなどでは、患者のアクセスにも十分配慮したうえで、今後、「病院の再編・統合」をしっかり検討していくことが重要となってくるでしょう(関連記事はこちらとこちら)。

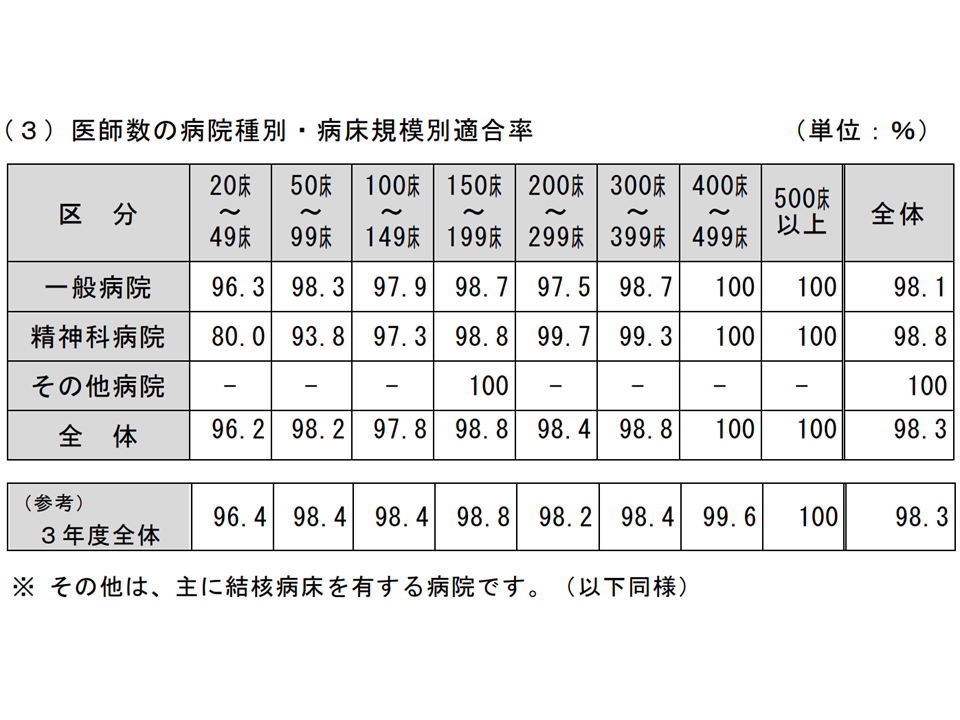

また病床規模別に医師配置状況を見てみると、一般病院では▼500床以上:100.0%(前年度から変わらず)▼400-499床:100.0%(同増減なし)▼300-399床:98.7%(同0.2ポイント上昇)▼200-299床:97.5%(同0.2ポイント上昇)▼150-199床:98.7%(同0.2ポイント低下)▼100-149床:97.9(同0.9ポイント低下)▼50-99床:98.3%(同0.2ポイント低下)▼20-49床:96.3%(同0.1ポイント低下)―となっています。中小規模病院で「非常に医師確保が難しくなっている」状況が伺えます。

医師の適合率2(2022年度立入検査結果2 250919)

看護職員の確保、中小規模病院で非常に厳しい状況にある

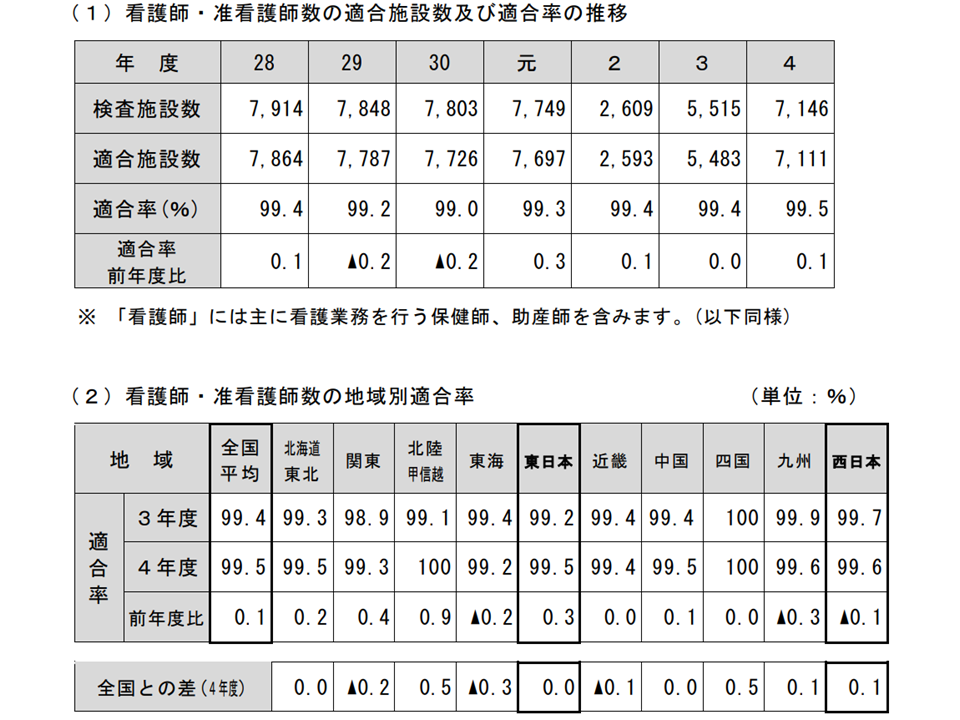

次に、看護師・准看護師(以下、看護師等)の配置状況を見てみます。医療法では、▼一般病院の一般病床は3対1以上▼同じく療養病床は4対1以上▼特定機能病院は2対1以上―などといった標準配置数が定められています(病棟単位)。

2022年度は99.5%の病院で医療法標準を満たしています(前年度から0.1ポイント上昇)。▼2009年度:99.2% →(0.2ポイント向上)→ ▼2010年度:99.4% →(増減なし)→ ▼2011年度:99.4% →(0.4ポイント低下)→ ▼2012年度:99.0% →(0.2ポイント低下)→ ▼2013年度:98.8% →(0.5ポイント向上)→ ▼2014年度:99.3% →(増減なし)→ ▼2015年度:99.3% →(0.1ポイント向上)→ ▼2016年度:99.4% →(0.2ポイント低下)→ ▼2017年度:99.2→(0.2ポイント低下)→▼2018年度:99.0%→(0.3ポイント上昇)→ ▼2019年度:99.3%→(0.2ポイント上昇)→ ▼2020年度:99.4%→(増減なし)→▼2021年度:99.4%→(0.1ポイント上昇)→ ▼2022年度:99.5%—と「増減を繰り返し」ており、日本全国で「看護師等の確保・定着に苦労している」状況は変わっていないようです。

適合率の高い地域は▼四国(100.0%、前年度から増減なし)▼九州(99.6%、同0.3ポイント低下)▼中国(99.5%、同0.1ポイント上昇)▼北海道・東北(99.5%、同0.2ポイント上昇)—などですが、逆に▼東海(99.2%、同0.2ポイント低下)▼関東(99.3%、同0.4ポイント上昇)—などでは低くなっています。

看護師等の適合率1(2022年度立入検査結果3 250919)

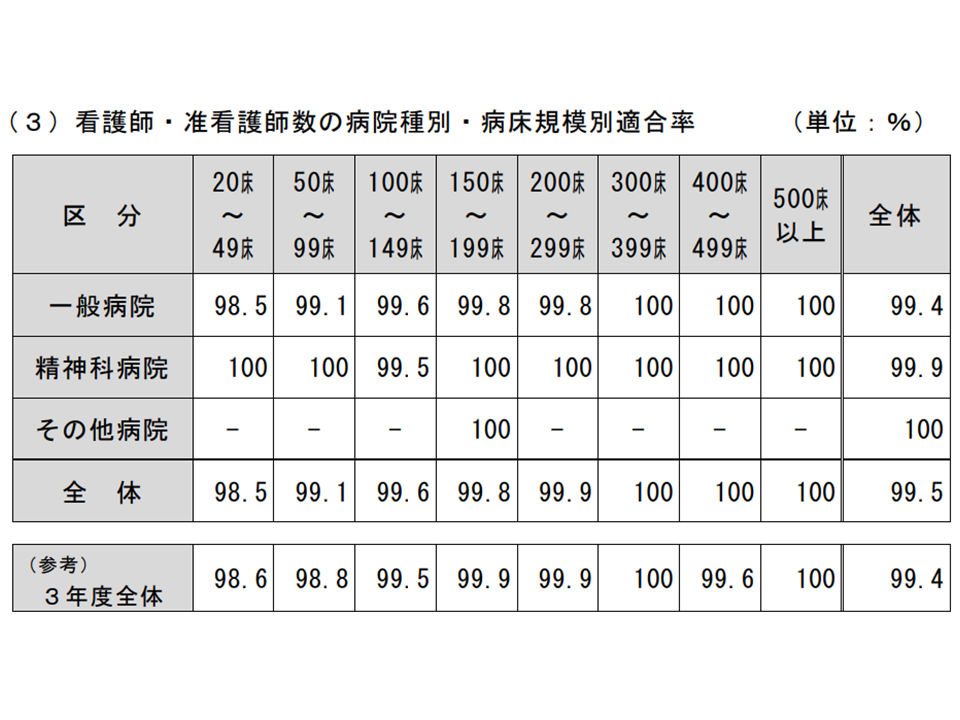

病床規模別に見ると、一般病院では▼500床以上:100.0%(前年度から増減なし)▼400-499床:100.0%(同0.5ポイント上昇)▼300-399床:100.0%(同増減なし)▼200-299床:99.8%(同増減なし)▼150-199床:99.8%(同0.2ポイント低下)▼100-149床:99.6%(同0.1ポイント上昇)▼50-99床:99.1%(同0.3ポイント上昇)▼20-49床:98.5%(同0.1ポイント低下)―となっています。医師と同様に中小規模の病で「看護師等確保に苦戦している」状況を確認できます。

看護師等の適合率2(2022年度立入検査結果4 250919)

なお、看護師等を標準の50%未満しか配置できていない病院は、2015年度には解消しましたが、2016年度には3病院、さらに2017年度には1病院、2018年度には2病院、2019年度には1病院、2020年度には3病院、2021年度には2病院、2022年度には4病院となりました(一般病院)。看護師等の配置不足は、個々の看護師等の負担増に直結する(50%未満であれば、単純計算で100%病院の2倍以上の負担となっている計算である)ため、地域全体による支援(個々の病院の努力には限界もある)充実が求められます。

この点、▼看護師養成校卒業者は減少傾向にある▼看護師養成校の入学者等も厳守している▼看護師の年齢構成割合は上昇している—ことなどが明らかにされ、今後「ますます看護師確保が難しくなる」ことが確実視されています。ここでも「医療機関の集約化→1施設当たりの看護職員確保」を図ることが重要になってきます(関連記事はこちら)。

病院薬剤師の確保、中小規模病院でとくに厳しいが、相当の努力をしている

薬剤師については、医療法上、▼一般病院の一般病床は70対1以上▼同じく療養病床は150対1以上▼特定機能病院は30対1以上―などといった標準配置数が定められています(病棟)。

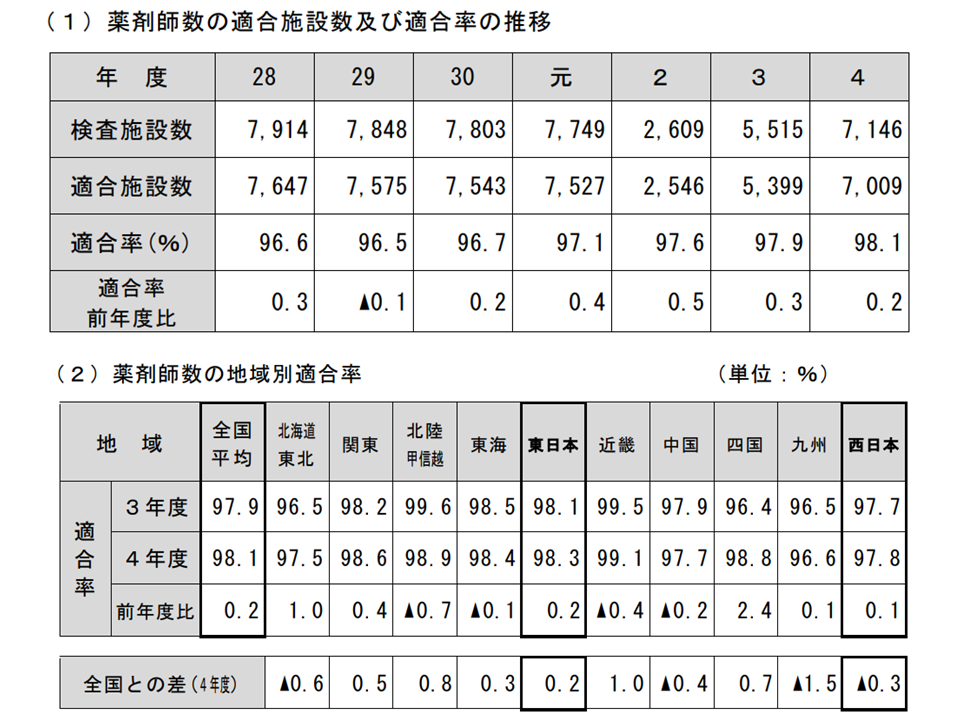

適合状況を見てみると、2022年度は98.1%の病院で医療法標準を満たしていることが分かりました。前年度と比べて0.2ポイント上昇しています。

地域別に適合率を見ると、▼近畿(99.1%、前年度から0.4ポイント低下)▼北陸・甲信越(98.9%、同0.6ポイント低下)▼四国(98.8%、同2.4ポイント上昇)—などで高く、逆に▼九州(96.6%、同0.1ポイント上昇)▼北海道・東北(97.5%、同1.0ポイント上昇)―などで低くなっています。「適合率の低い地域での底上げ」が進み、日本全体として適合率が上昇していることが伺えます。

薬剤師の適合率1(2022年度立入検査結果5 250919)

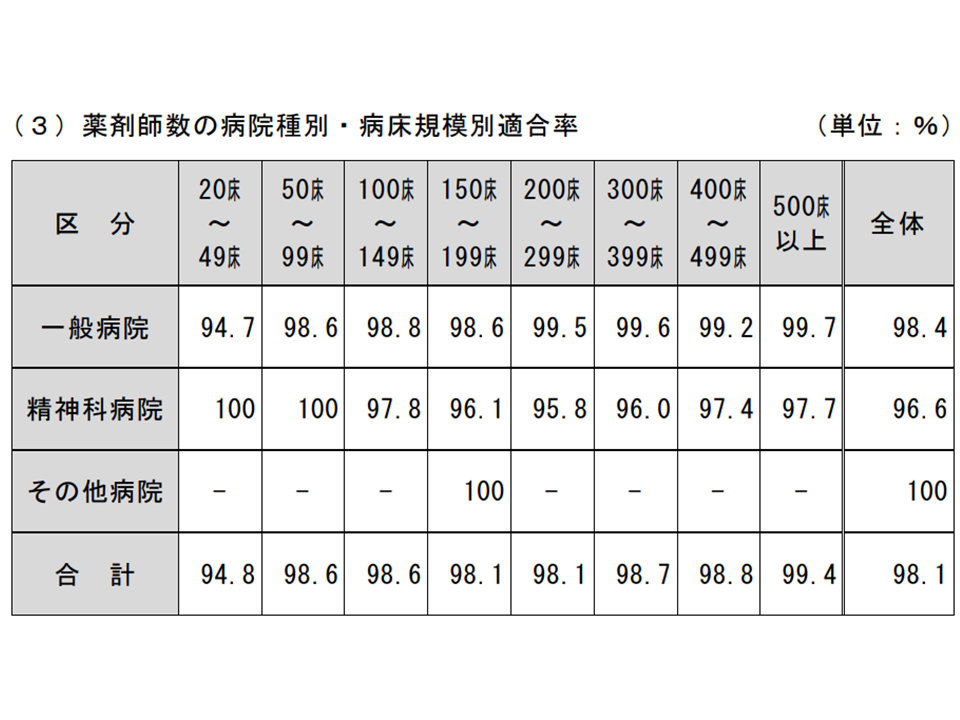

病床規模別に見ると、一般病院では▼500床以上:99.7%(前年度から0.3ポイント低下)▼400-499床:99.2%(同0.3ポイント低下)▼300-399床:99.6%(同0.1ポイント低下)▼200-299床:99.5%(同0.2ポイント上昇)▼150-199床:98.6%(同0.3ポイント上昇)▼100-149床:98.8%(同0.8ポイント上昇)▼50-99床:98.6%(同0.6ポイント上昇)▼20-49床:94.7%(同1.0ポイント低下)―となりました。中小規模病院では「薬剤師確保に苦戦しながらも、相当な努力をしている」状況を確認できます。

薬剤師の適合率2(2022年度立入検査結果6 250919)

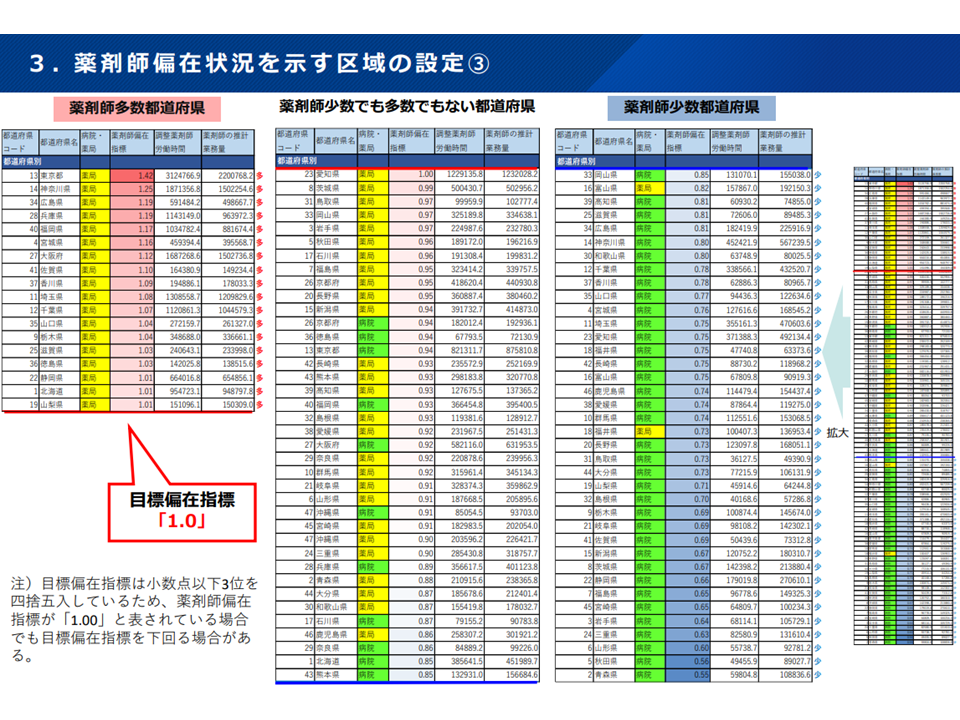

これに関連し、厚労省が昨年(2023年)6月9日に公表した「薬剤師偏在指標」によれば、病院薬剤師は「すべての都道府県で少な」く(目標値・必要数をクリアできていない)、最高の京都府でも「目標値の94%」にとどまり、最低の青森県では「目標値の55%」しか確保できていないことなどが明らかにされています(関連記事はこちら)。

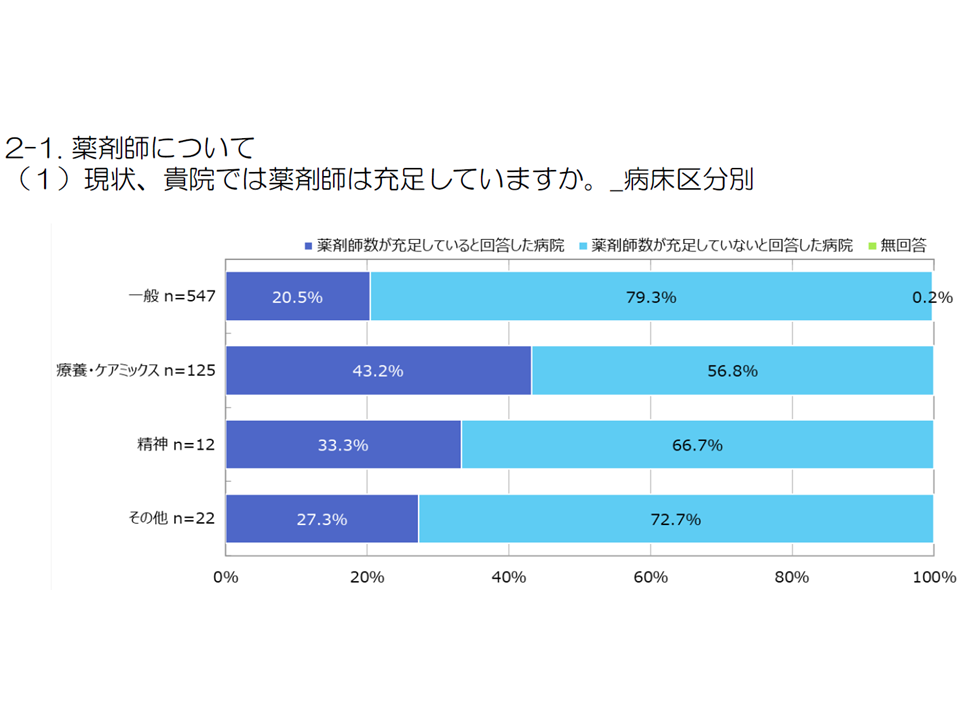

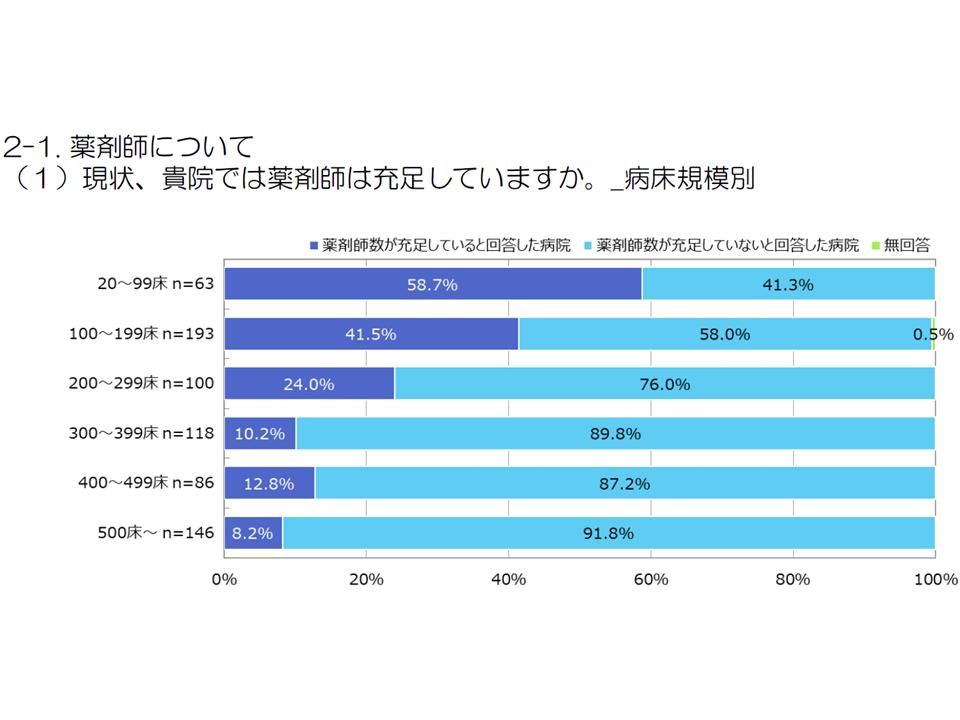

また、日本病院会の調査では、例えば▼多くの病院が「薬剤師不足、薬剤師確保の難渋」を感じ、とりわけ「薬剤師業務を評価する診療報酬」(病棟薬剤業務実施加算や外来腫瘍化学療法診療料など)を取得する病院ほど「薬剤師不足」を強く感じている▼事態の改善に向け多くの病院では薬剤師の確保のため「学会や研修会への参加を経済的に支援する」「専門資格取得を経済的にも、その他の面でも支援する」などの取り組みを行っているが、それでもなお薬剤師不足に難渋している—ことなどが明らかになっています(関連記事はこちら)。

一般病院で薬剤師不足感が強い(日病・病院薬剤師確保アンケート調査5 220711)

大規模病院で薬剤師不足感が強い(日病・病院薬剤師確保アンケート調査6 220711)

他方、2024年度からスタートした第8次医療計画でも「病院薬剤師の確保」が重視され、▼医療計画の中に「薬剤師確保」に関する記載を求める(現在は「資質向上」に関する記載のみ)▼各都道府県において「地域における薬剤師確保・配置状況」を把握したうえで、「薬剤師確保」策を推進していく(現在は、4割近くの都道府県が地域の薬剤師充足状況を把握していない)▼地域医療確保総合確保基金を活用し「地域医療機関で一定期間勤務することを条件に奨学金返済を免除する」などの薬学生支援が可能である旨をPRする—といった方向性が示されています(関連記事はこちら)。これを踏まえ厚生労働省は「薬剤師確保ガイドライン」と「薬剤師偏在指標」を公表し、病院薬剤師が「すべての都道府県で不足している」(目標値・必要数をクリアできていない)ことを確認したうえで、薬剤師の偏在解消に向けて、また病院薬剤師の確保に向けて、「3年を1期とする薬剤師確保計画」を作成し、これに沿って計画的・戦略的に薬剤師確保を進めるべきことを各都道府県などに求めています。

薬剤師偏在を計画的に解消していく1

2026年度の次期診療報酬改定でも「病院薬剤師の確保」が重要論点になると考えられます。

なお、病院全体で法令遵守の度合いが芳しくない項目は、低い順(悪い順)に(1)診療放射線の安全利用に係る研修実施:94.7%(前年度から2.1ポイント上昇)(2)職員の健康管理:94.9%(同1.8ポイント低下)(3)検体検査に係る精度管理体制整備:96.2%(同1.6ポイント上昇)(4)検体検査に係る台帳整理:96.4%(同0.4ポイント上昇)(5)消火訓練・避難訓練:96.4%(同0.5ポイント低下)—などとなっています。「職員の健康管理」遵守率が大きく低下している点が気になります。全国の病院で「自院の状況」を再確認し、必要な対応を取ることが求められます。

【関連記事】

病院のスタッフ配置、医療法標準適合率は医師98.3%、看護師・准看護師99.4%、薬剤師97.9%—2021年度立入検査結果

病院のスタッフ配置、医療法標準適合率は医師97.5%、看護師・准看護師99.4%、薬剤師97.6%—2020年度立入検査結果

病院のスタッフ配置、医療法標準適合率は医師97.3%、看護師・准看護師99.3%、薬剤師97.1%—2019年度立入検査結果

「病院スタッフの健康管理」が、依然として「遵守できていない事項」ワースト1―2018年度立入検査結果

医療従事者の確保状況は前年度から悪化し、地域格差も依然として大きい―2017年度立入検査結果

医師や看護師等の確保、前年度より向上するも、依然として大きな地域格差―2016年度立入検査結果

医療法の看護師等配置標準を満たす病院、前年度から0.2ポイント減少し98.8%に―2013年度立入検査結果

93.6%の病院で医師数標準を満たし、99%の病院で看護師数標準満たす―2012年度立入検査結果

2022年度の医療機関立入検査、「医療機関のサイバーセキュリティ対策」状況も十分に点検を―厚労省

2022年度の医療機関立入検査、「書面検査」は可能だが、「翌年度の検査に振り替える」取り扱いは不可—厚労省

2020年度の医療機関立入検査、オンライン診療や電話等診療が適正に実施されているかを重視―厚労省

2019年度立入検査、「検体検査の精度管理」基準を満たしているかなど重点的に確認―厚労省