中山間・人口減少地域での介護サービス確保のため、人員配置基準の緩和、包括報酬設定、広域サービス展開など検討―社保審・介護保険部会

2025.11.10.(月)

中山間・人口減少地域で介護サービスを確保するために、例えば「人員配置基準の緩和を認める」「1か月当たりの包括報酬の選択を可能とする」「市町村が介護サービスを『事業』として実施することを認める」という新たな制度的枠組みを設けることとしてはどうか—。

11月10日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした議論が行われました。同日には「介護予防・日常生活支援総合事業の充実」や「適切な高齢者向け住まいの確保」に関する議論も行われています。

11月10日に開催された「第128回 社会保障審議会 介護保険部会」

目次

中山間地等で人員配置基準の特例(緩和)を認める介護サービスの範囲をどう考えるか

今年度(2025年度)までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達します。以降、2040年頃にかけて高齢者人口そのものは大きく増えないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上高齢者の比率が大きくなり、重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少し、医療・介護人材の確保などが極めて困難になる▼こうした人口構造の変化は地域によって大きく異なる—ことが分かっています。

そうした中でも適切な(ニーズに対し過不足がなく、かつ良質な)介護サービスを確保していくために、地域を(1)大都市部(2)一般市等(3)中山間・人口減少地域—の3つに分け、それぞれの状況や課題に応じて「介護サービスの確保」等を考えいく方針を固めました(関連記事はこちら)。

中でも(3)の「中山間・人口減少地域」については、サービス提供・利用者双方の人口が減少するため、次のような「新たな枠組み」を設ける必要性が強調され、介護保険部会で具体的な検討が進められています(関連記事はこちらとこちら)。

【A】人員配置基準の柔軟化

【B】包括的な評価(介護報酬)の選択

【C】介護サービスを「保険給付」でなく「事業」として実施する仕組み

11月10日の会合では、これまでの介護保険部会での議論・意見を踏まえた、より詳細な考え方が厚生労働省から示されました(関連記事はこちらとこちら)。

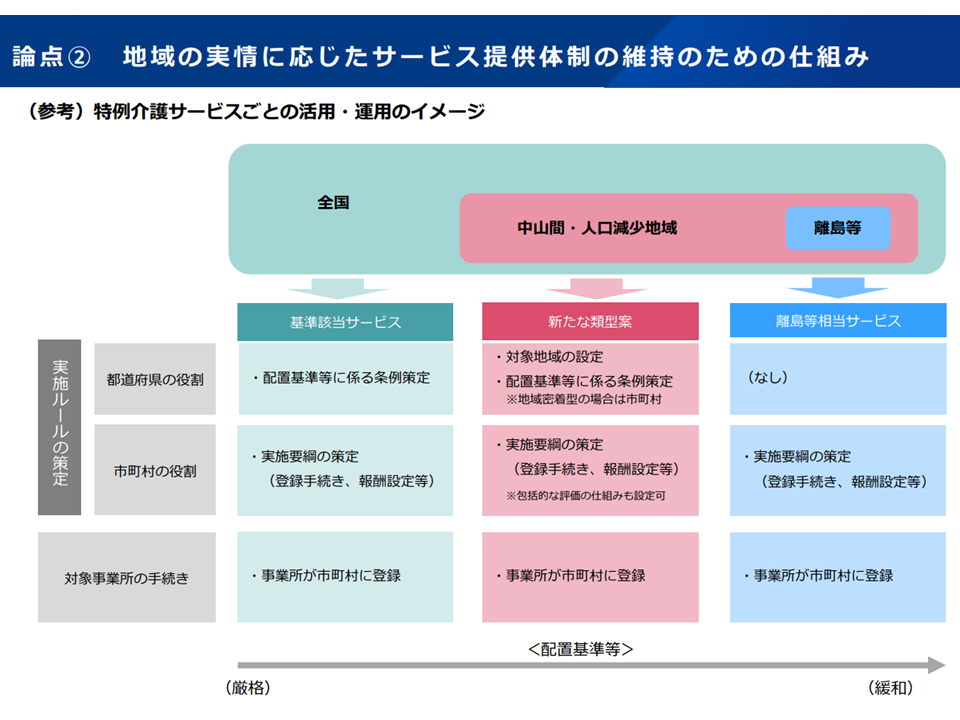

まず【A】の「人員配置基準の柔軟化」については、これまでに「中山間・人口減少地域」を対象に、人員配置基準の緩和・柔軟化が認められる「特例介護サービス」の新類型を設ける方向が検討されてきています(ただし、「ICT利活用等による生産性向上を前提とする」「他の施策を講じた上で、それでもなおサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合に限定する」などの縛りを設ける予定、関連記事はこちら)。

人員配置基準の緩和を認める「特例介護サービス」に、新たな類型(桃色部分)を設けてはどうか(社保審・介護保険部会1 251110)

詳細は介護報酬や人員配置基準などを議論する社会保障審議会・介護給付費分科会で検討されますが、「新類型」の対象サービスをどう考えるかという議論が介護保険部会で行われています。

既存の特例介護サービスである「基準該当サービス」では居宅サービスが、同じく「離島等相当サービス」では居宅サービス・地域密着側サービスについて、人員配置基準の緩和・柔軟化が認められていますが、厚労省は「新類型」について次のような点をどう考えるか議論してほしいと介護給付費分科会に要請しました。

▽施設・居宅サービスのうち【特定施設⼊居者⽣活介護】を新類型の対象とすることをどう考えるか

▽地域密着型サービスのうち【地域密着型通所介護】や【地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護】などのサービスを念頭に、新類型の対象とすることをどう考えるか

委員からは、これらのサービスについて「新類型による人員配置基準の柔軟化」を認めてよいのではないか、との声が多数でていますが、▼スタッフの負担増やサービスの質の低下も懸念され、まずは「限定したサービス」で新類型を適用すべき。また施設への適用は慎重に考えるべき(平山春樹委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長)▼現行基準でも「人員の加配」をしている事業所が多い。人員配置を緩和・柔軟化しても「スタッフの負担」は重くなるだけで、新類型は広く適用すべきではない(染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)▼サービスの質を確保するために一定の基準(いわば柔軟化した場合の最低基準)を設定すべき(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)▼人材確保難は理解できるが、制度改革ではなく「特別措置」などとして限定的に実施すべきではないか(和田誠委員:認知症の人と家族の会代表理事)—といった意見が出ています。

また、佐藤主光委員(一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)から「走りながら考えて、ボトルネックを明らかにすべき。したがって新類型の適用場面(上述のとおり「やむを得ない場合」への限定など)をできるだけ広く考えるべき」との、津下一代委員(女子栄養大学教授)から「今後、中山間・人口減少地域に類似した地域が日本全国で増えていく。その点では、新類型がテストケースと言えるため、十分に検証を行い、将来の介護保険制度『大改革』に活かすべき」との考えが示されたほか、自治体サイドから「実際に中山間・人口減少地域で何人のスタッフが必要となり、確保できるのかを調査すべき」との提案も出ています。

詳細は上述のとおり「介護給付費分科会」で検討されます。

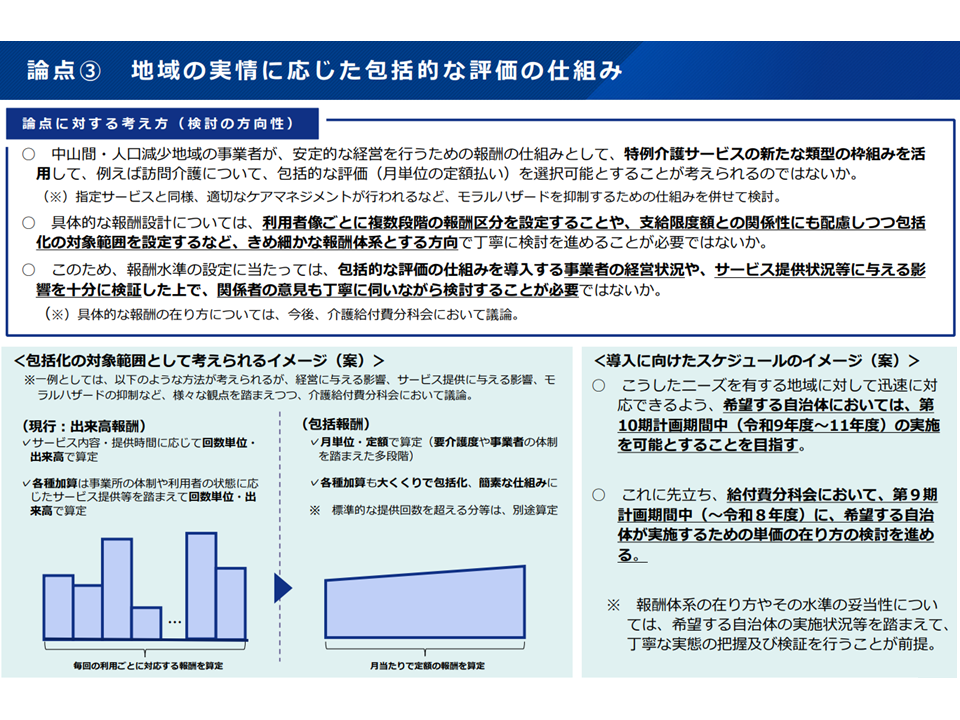

例えば訪問介護で「1か月当たり●単位」などの包括報酬選択を認めてはどうか

【B】は、中山間・人口減少地域では、利用者が少ないために「1回のキャンセル」が経営に大きな影響を及ぼしかねません。そこで、例えば訪問介護について「現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬」と「利用回数に左右されない月単位の定額報酬」(包括的な評価の仕組み)を選択可能とするような工夫などを検討してはどうかという論点です(関連記事はこちら)。

こちらも詳細は介護給付費分科会で議論することになりますが、厚労省は、少し具体的に▼「月額の定額報酬」(1か月あたり●単位)が考えられるが、利用者の要介護度や事業者の体制を踏まえた多段階に設定することが必要ではないか▼各種の加算(認知症専門ケア加算、口腔連携強化加算など)も「大くくりで包括化」し、簡素な仕組みとすべきではないか▼月額の定額報酬であるが、「無制限に何回、訪問介護を利用しても●単位」としたのではモラルハザードが生じてしまうため、「標準的な提供回数」を定め、それを超過する利用分は別途の報酬請求を可能としてはどうか(例えば「1か月に◆回までは●単位、超過分は回数に応じた報酬を出来高算定する」など)▼第10期(2027-29年度)の介護保険事業(支援)計画での実施を目指す(介護給付分科会で26年度までに単位数や算定ルールなどを設定する)▼報酬体系の在り方や水準については、包括報酬設定を希望する自治体(中山間・人口減少地域)の実施状況などを踏まえて、丁寧な実態把握・検証を⾏う—などの考えを示しています。

「1か月当たり●単位」といった包括報酬を、例えば訪問介護に設けてはどうか(社保審・介護保険部会2 251110)

現時点では「希望」に応じて「選択可能」としてはどうか、との考えが示されており、例えば「同じ市町村の中に、通常の介護報酬を算定する事業所と、新たに設けられる包括報酬を算定する事業所とが混在する」可能性があります。その際、利用者や家族、ケアマネジャーが「この事業所は出来高算定なのか?包括報酬算定なのか?」を明確に判断できることも必要になってきます。

こうした点について介護保険部会で異論・反論は出ていませんが、▼包括報酬では「質の確保」が重要になる点を十分に考慮すべき(橋本康子委員:日本慢性期医療協会会長)▼段階を設けて慎重に進めてほしい。都道府県による支援も重要である(小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼モラルハザード(上述の利用者サイドのモラルハザードのほか、事業者側のサービス過少提供といったモラルハザードも考えられる)に留意すべき(江澤和彦委員:日本医師会常任理事、平山委員)▼賃金などのコストを十分に勘案した報酬設定が重要である(染川委員)▼「簡素な仕組み」とすることが重要である(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼一定のアウトプット基準を設け、それを満たすことを包括報酬選択の要件とすることなども考えてはどうか。その際「本当の当事者」の意見を聞くことが重要である(佐藤委員)▼包括報酬につきものの「粗いサービス」提供を防ぐために、サービス提供状況のチェックを十分に行うべき(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)—などの注文が付いています。今後の介護給付費分科会論議に活かされる内容です。

市町村を超えた訪問介護提供、1事業所での複数サービス提供等、特例的に認めてはどうか

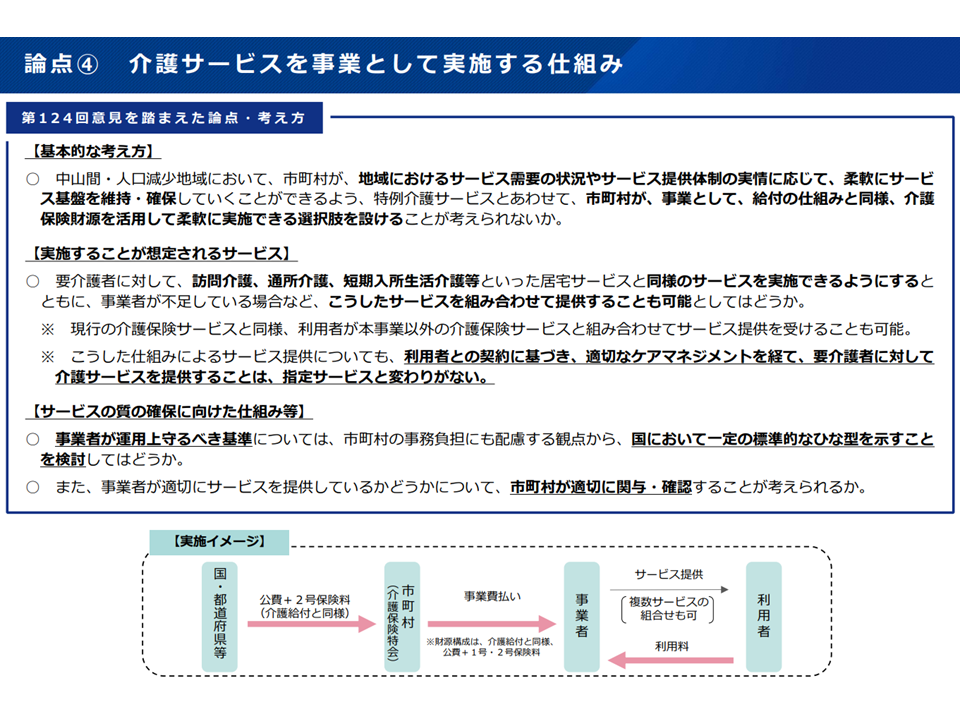

【C】の事業化は、これまでに▼国・都道府県が市町村に対し、介護保険財源から「事業費」を交付する→▼市町村は事業者にサービス提供を委託する(事業費から支払を行う)—といった枠組み案が提示されています(関連記事はこちら)。

中山間・人口減少地域における「介護サービスを事業として実施する」仕組み(社保審・介護保険部会3 251009)

この点、介護保険の世界で「儲からない」ために事業者が撤退していることを考えると、事業化に当たっては「儲かる」ような事業展開を可能とする必要があります(事業化しても「儲からない」のでは、事業者が受託しない)。

厚労省は、例えば次の3つのようなケース・事業展開がまず想定されるのではないかと示しました。

▽委託を受けた訪問介護事業者が、当該市町村を超えて訪問介護サービスを展開する(複数自治体を跨ぐ展開も考えられる)

▽委託を受けた通所介護事業者が、「訪問介護」事業もあわせて実施する

介護保険給付から「事業化」を行うにあたり、利用者増を図りやすい仕組みが考えられるのではないか(社保審・介護保険部会3 251110)

介護サービス事業所の収益は、大まかには「介護報酬(単価)×利用者数」で計算できます。中山間・人口減少地域では「利用者数」が少ないために、「儲からない・収益が上がらない」わけですから、特例的な仕組みを設けて「利用者を増やす」(前者はエリアを広げる、後者は別サービスの利用者を獲得する)ことを可能とすれば、受託事業者(サービス提供に名乗りを上げる事業者)が現われると期待できるのです。

介護報酬「増」に向けては、上述の【B】の包括報酬選択などが考えられますが、「他地域とあまりに大きな区別」を行えば不公平感が高まってしまいます。そこで事業者の収益確保のために、「介護報酬増」よりも「利用者を確保しやすくする」仕組みとしている点は慧眼と言えるでしょう。

厚労省はあわせて次のような考え方も示しています。

▽上記例の「圏域を超えて訪問する際の経費」など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る「追加的な費用」も勘案して事業費を市町村に交付してはどうか

→ただし、「1事業所で広域な事業展開を行う」場合や、「複数のサービスを組み合わせて提供する」場合には、⼀定程度「効率的」に実施することも可能になると想定される(少なくとも、複数事業所で事業展開するよりも事務的なコストは小さくなると考えられる)

▽新たな事業は、地域⽀援事業の⼀類型(新類型)として実施することが考えられる

▽財源構成は、現⾏の介護給付と同様に「国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料(65歳以上の者が納める保険料)23%、2号保険料(40-64歳の者が納める保険料)27%」とすることが考えられる

▽事業化により、中⼭間・⼈⼝減少地域における在宅サービスが継続的に提供され、当該地域における在宅の要介護⾼齢者が引き続き在宅で⽣活できるようになることを踏まえれば、事業化による「当該市町村の介護保険財政に与える影響」は、それほど⼤きなものとはならないと考えられるが、保険財政規律確保の観点から「当該事業費の総額についても、他の地域⽀援事業と同様に、⾼齢者の伸び率等を勘案した上限額を設定する」ことが考えられる(ただし、「介護給付費」から「市町村の地域支援事業」に財源を移管するため、既存の他の地域支援事業(介護予防など)を圧迫することにはならない)

▽中⼭間・⼈⼝減少地域における事業者の経営やサービス提供の状況等を⼗分に検証し、都道府県や市町村も含めて、関係者の意⾒を丁寧に聞きながら検討を進める

また「ぼんやり」した部分が多く、議論を重ねながら「事業化の内容を明確にしていく」ことになります。介護保険部会委員からは、▼複雑な仕組みになることが想定され、市町村等に丁寧に情報提供することが重要である(粟田主一委員:認知症介護研究・研修東京センターセンター長)▼一部の地域でモデル事業を実施し、実現可能性などを探ってはどうか(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)—などの意見が出ています。

また自治体サイドからも山際委員と同様に「実証事業で効果をまず検証してはどうか」との考えを示したほか、「事務負担にも配慮してほしい」と注文しています。

なお、「圏域を超えて訪問介護を行う」場合には、近隣地域との「利用者獲得競争」が生じる可能性があります。この点についてどういった配慮をするのかなども今後、検討していく必要がありそうです。

このほか、サービス確保に関連して次のような点も厚労省から提案されています。

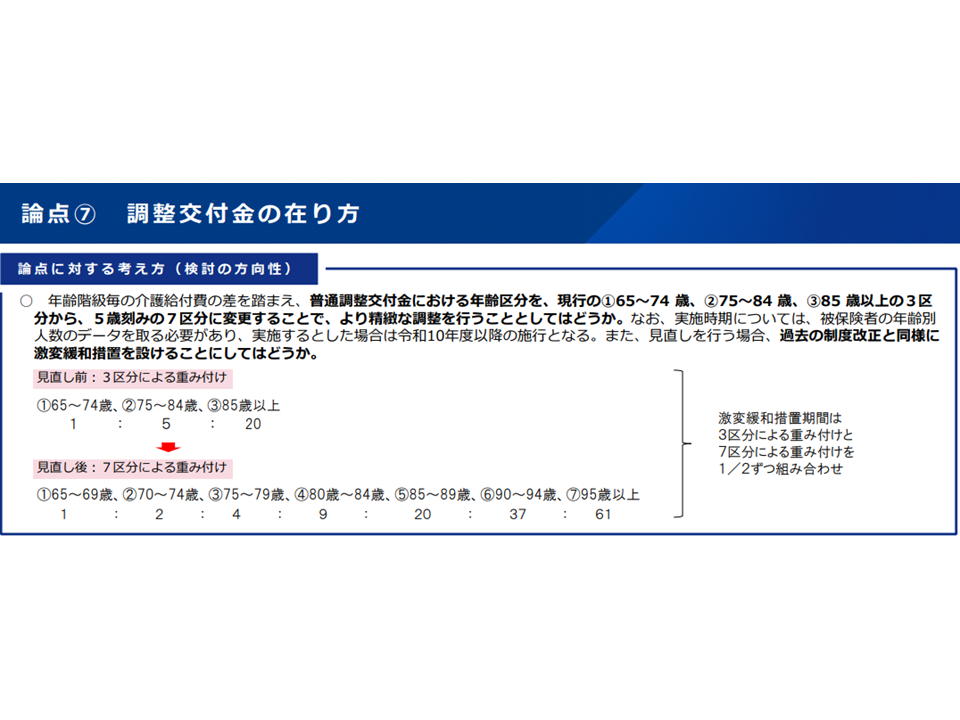

▽保険者の責めによらない要因(高齢化の違いなど)による第1号保険料の⽔準格差(高齢者割合の高い地域では、介護費が多くなり保険料水準も高くなりがちである)をならすために交付される「普通調整交付金」(高齢化の進展している自治体では財政が厳しくなりがちなので、交付金を多く受けられる)について、より精緻な調整を行う仕組み(高齢者の年齢区分を細分化)に改善する

市町村内の高齢者の人口を「より細かい年齢区分」で把握し、調整交付金の配分等を精緻化してはどうか(社保審・介護保険部会4 251110)

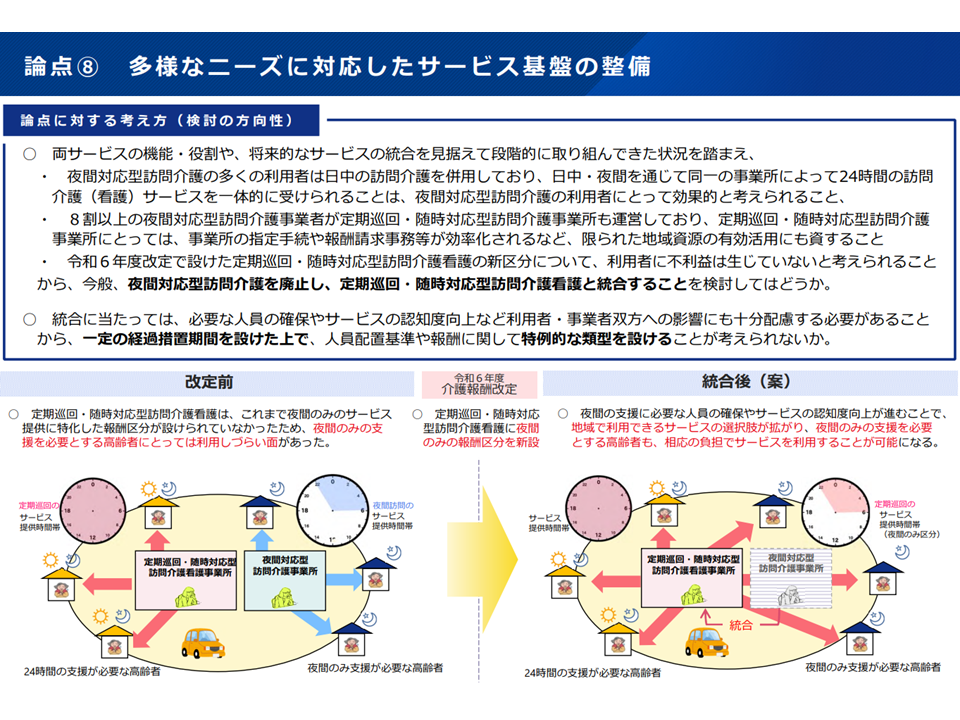

▽一定の経過措置期間などを設けたうえで、【夜間対応型訪問介護】を廃止し、利用者像の類似する【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】と統合する(2024年度介護報酬改定でも議論された点、関連記事はこちら会)

【夜間対応型訪問介護】を廃止し、【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】と統合してはどうか(社保審・介護保険部会5 251110)

これらの点については、山際委員が「【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】は目標値(15万人分)に対し、実績は大きく下回っている(2024年度時点で3万2000人分)。まずケアマネジャーへの内容周知、区分支給限度基準額の見直しなどを改めて行い、利用促進を図るべき」と注文したほか、自治体サイドから「調整交付金の精緻化は重要だが、自治体の負担(細分化された年齢区分ごとの人口把握など)にも配慮してほしい」との要望が出ています。

有料老人ホームの登録制、「重度者向け施設」のみとすべきか、「全施設」とすべきか

また、厚労省からは次のような論点も提示されています。

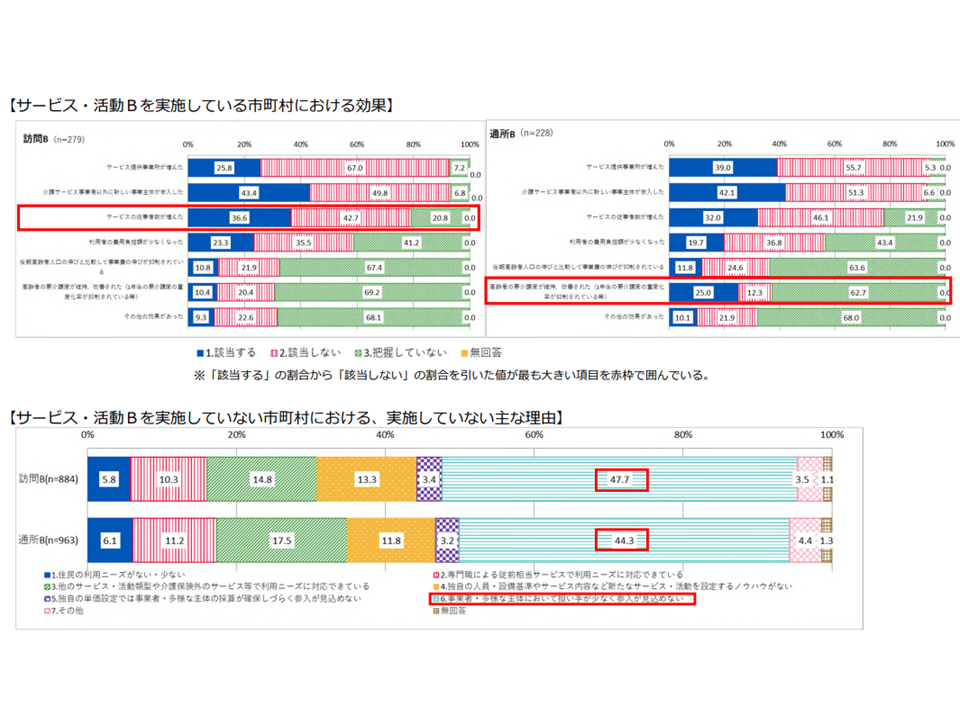

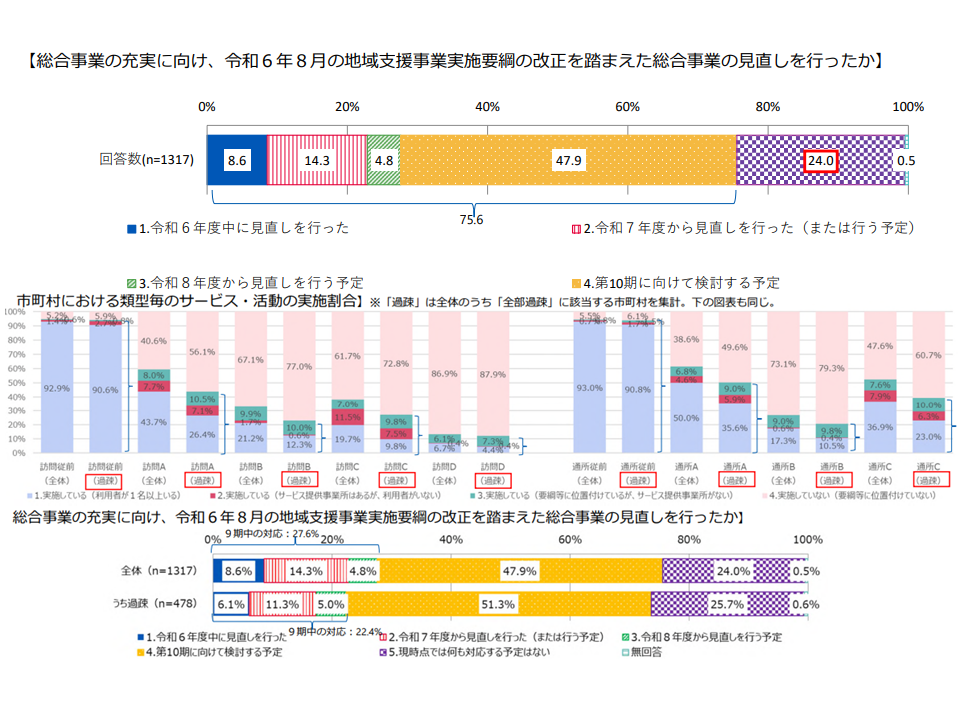

▽市町村のよる介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施状況にバラつきがあることなどを踏まえ、さらなる充実に向けて▼総合事業の効果検証手法の具体化▼都道府県による支援の充実▼事業の動向を把握するための新たな仕組み(実施状況をレセプトなどで把握する仕組み)の構築—などを進めてはどうか

総合事業の実施状況1(社保審・介護保険部会6 251110)

総合事業の実施状況2(社保審・介護保険部会7 251110)

▽認知症施策のさらなる推進に向けて▼地域で共生して暮らしていくことを可能とする体制が十分に整備されているのかの確認▼認知症の人本人の参画・参加の推進▼ピアサポートや本⼈ミーティングといった取り組みの普及に向けた、モデル実施も含めた支援の枠組みの段階的な構築▼「認知症の⼈本⼈の意⾒を聞く」ことについての、研修への組み込み―などを進めてはどうか

このうち、認知症施策について橋本委員は「MCI(軽度認知障害)向けの対応にとどまっていないか。認知症は大きくMCI・軽度・中度・末期の4段階に分けることができ、中度者・末期者向けの施策にも力を入れてほしい」と、染川委員は「認知症に対する一般国民の理解はまだまだ不十分で、MCIでも『ただの老化だよ』と軽く考えて、適切な診断・治療の機会を逸してしまうケースが少なくない。社会の認知症へのより幅広い理解を進めるべき」と要望しています。

また、有料老人ホームについて、登録制の対象を「中重度者向けの施設」などに限定している点に対し、江澤委員や東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は「すべての施設について登録制を適用すべき」と要請(関連記事はこちら)。

また利用者・家族の視点に立って和田委員は「有料老人ホーム=介護保険の施設と勘違いしている国民は多く、すべての施設で正確で分かりやすい説明を行うと同時に、サービス内容等の透明性を確保すべき」と、石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長、名古屋学芸大学看護学部客員教授)は「ホーム入所後も従前からのケアマネジャーや介護サービスを継続利用できること、『施設側の提示するケアマネや介護サービスと契約すると、入居金などが安くなる』ということは禁止されていること、などを広く周知すべき」と極めて強く要望しています。非常に重要な視点です。

【関連記事】

「ケアマネジメント利用料」「軽度者の生活援助サービスの位置づけ」などの議論続く、ケアマネの資格更新制度を廃止へ—社保審・介護保険部会

中山間・人口減少地域での人員配置基準緩和・包括報酬等、「サービスの質担保の仕組み」とセットで導入しては—社保審・介護保険部会

介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか、要介護1・2の生活援助を総合事業に移管すべきか—社保審・介護保険部会

介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)