医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

2025.6.3.(火)

医療・介護の実質的な携進を阻んでいる1つの要因として「医療・介護の共通指標、共通言語」がないことがあげられる。たとえばADL評価でも、FIMとBarthel Index(BI)などがあり、患者・利用者の状態変化などを経時的に追うことが難しくなっている。連携推進のために「医療・介護の共通指標、共通言語」の確立が必要である—。

認知症高齢者では、原因疾患を鑑別し適切な治療・ケアにつなげる必要があるが、実は「確定診断」を受けていない者がかなり多い。専門医の「確定診断」を重視しなければならない—。

6月2日に開催された社会保障審議会・介護保険部会では、こうした議論も行われています。同日の「要介護認定のロジック見直しの要否」に関する議論の記事はこちら)。

6月2日に開催された「第116回 社会保障審議会 介護保険部会」

医療・介護の複合ニーズ抱える高齢者が増加する中、両者の実質的な連携強化が極めて重要

今後、少子高齢化がさらに進み、またその人口構造の変化は地域によって大きく異なります。こうした状況下でも高齢者向けサービス等を確保できる方策を「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」(以下、検討会)で議論し、これまでに▼中山間・人口減少地域でのサービス確保に向け、人員配置基準の緩和・インセンティブの付与・新たな包括評価などを検討する▼都市部でのサービス確保に向け、ICT・AI等を活用した新たな包括サービス創設などを検討する▼介護職員等の継続的処遇改善を進める▼雇用管理等による介護人材定着に向けた取り組み(介護事業者の適切な雇用管理、介護人材の多様なキャリアモデルの見える化・キャリアアップの仕組みなど)を進める▼他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化を進める▼介護予防・認知症対策などを総合的に進める—などの方向を提言しました。

介護保険部会では、この提言に沿って具体的な制度設計論議を行っており、4月21日の会合では「総論」について、5月19日の会合では(1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築(2)介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援—について議論を行いました。さらに6月2日の会合では「地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア」に関して論議を深めています。

この中間とりまとめも踏まえて、厚生労働省老健局総務課の江口満課長は、例えば次のような論点を提示しました。

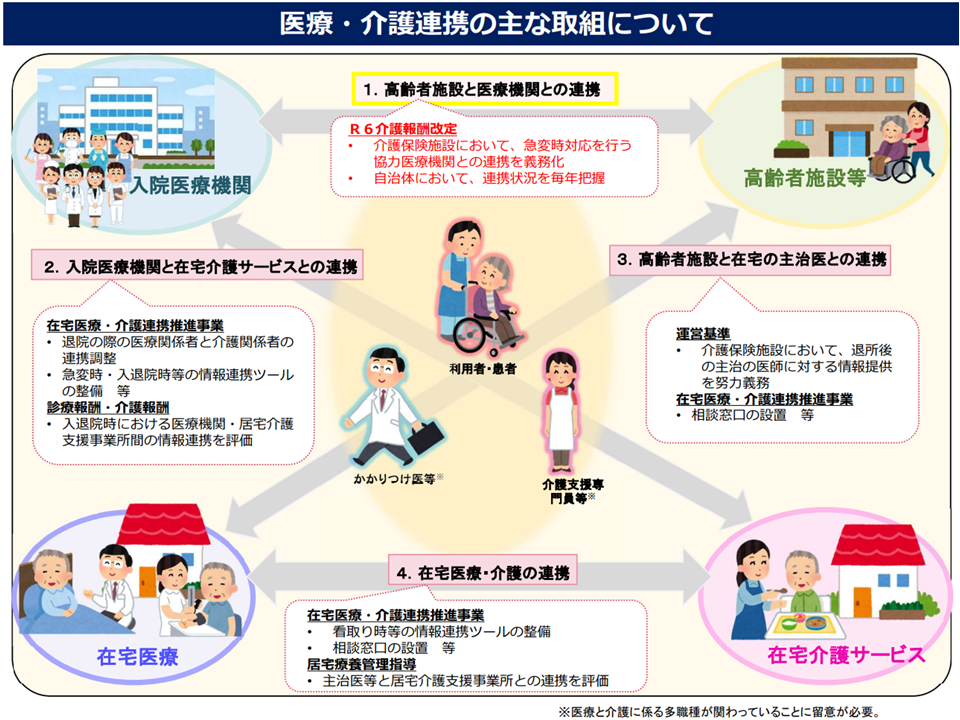

【地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携】

▽高齢者施設と協力医療機関との実質的な連携確保策(介護保険施設が協力医療機関を設定できていない地域では、地域医療構想調整会議を活用して、高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関を調整するなど)を検討すべきではないか(関連記事はこちら)

▽在宅医療・介護連携推進事業について、かかりつけ医機能報告制度・新たな医療計画での「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の位置づけ—なども踏まえてどう普及させていくか

▽シームレスな医療・介護連携を進める方策をどう考えるか、「地域医療構想」と「介護保険事業(支援)計画」との接続などをどう進めるか

医療・介護連携のイメージ(介護保険部会(2)1 250602)

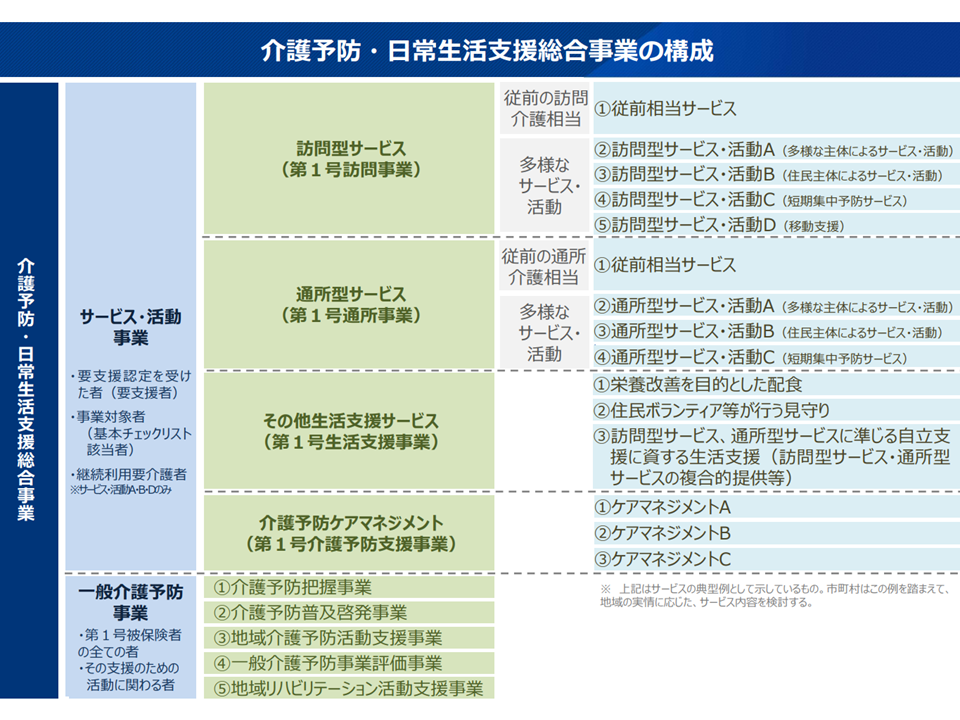

【介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業など】

▽介護予防・健康づくりの取り組みを活性化させるための「国が自治体に対して行う情報提供」のあり方、自治体の介護予防に関する取り組みを評価するためのデータ収集・活用の仕組み、それらを介護保険事業計画等に反映する方法などをどう考えるか

▽介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて、上限額の見直しや安定的な財源確保方策などの推進方策をどう考えるか

▽保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金制度を踏まえた市町村支援策や、成果を上げている自治体がより適切に評価されるようにしていく方策をどう考えるか

▽「通いの場」などにおける医療専門職(理学療法士等)の適切な関与の在り方をどう考えるか

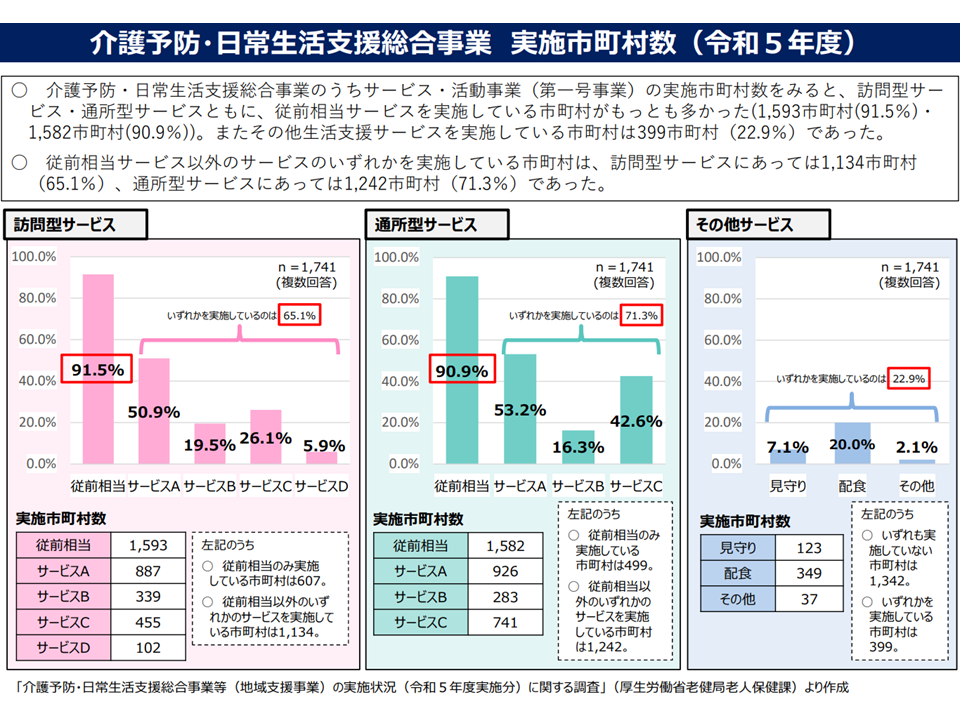

従前相当サービス以外の多様なサービス展開が期待されている(介護保険部会(2)2 250602)

従前相当サービス以外の多様なサービス展開・普及には十分いたっていない(介護保険部会(2)3 250602)

【認知症ケア】

▽現在、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、各自治体で認知症施策推進計画を策定しているが、認知症の人の幅広い居場所づくり、意思決定支援、インフォーマルな支援などを推進する方策をどう考えるか

こうした論点について、6月2日の介護保険部会では委員から様々な「提案」の声が出されています。前向き・積極的な意見が目立ち、今後の施策充実に期待が集まります。

まず【医療・介護連携など地位包括ケアシステムの深化等】に関しては、▼医療と介護では言語・指標が統一されていない(例えばADL評価について医療では主にFIMを、介護では主にBarthel Indexを用いるなど)。そうした点の整理を思い切って進める必要がある。今後の医療・介護DXでもその点が鍵の1つになろう(橋本康子委員:日本慢性期医療協会会長、東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長)▼医療・介護連携のハブとして「かかりつけ医」が重要になる(幸本智彦委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)▼医療・介護連携について「経過措置期間中であっても、入所者へのサービスの質確保のために協力医療機関の確保を進めよ」との旨の事務連絡が示された。介護保険施設自ら協力医療機関を見つけることが難しい地域もあり、自治体による支援を強化すべき(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼医療・介護連携について「2027年3月」までの経過措置が設けられているが、安易に延長しないように留意すべき(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)▼医療・介護双方のニーズがある高齢者への総合的な支援体制の構築が求められる(山本則子委員:日本看護協会副会長)▼新たな地域医療構想調整会議には市町村が積極的に出席することが期待されるが、国・都道府県による市町村支援が必要だ(小林司委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長)▼地域医療構想・介護保険事業(支援)計画との整合性確保を進める方策が必要である(東委員)▼協力医療機関探しに向け地域医師会に相談できることなどを周知すべき。市町村の地域医療構想調整会議への出席が期待されるが、併行して「市町村における、いわば地域介護構想に関する会議」などを進めるべき(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)—などの意見が出されました。

橋本委員・東委員の提案する「医療・介護連携のための共通言語化」は、従前から指摘されている事項でもあります。ただし、例えばFIMについては精緻なADL評価が可能とされる一方で、「専門職による測定が必要である」などのハードルもあり、回復期リハビリテーション病棟での評価など限られた場面でしか使われていません。厚生労働省は「共通言語化を阻むネックはないと思う。ただし、各評価指標(例えばADL評価であればFIMやBIなど)について、それぞれの医療機関・施設・サービスなどにマッチしたものが採用されてきた経緯がある」とコメントしており、今後、どういった検討が進むのか注目する必要があります。

他方、【介護予防等】に関しては、▼従前相当サービス以外の多様なサービスが展開されるよう支援策などを練っていくべき。また地域包括支援センターの業務負担を軽減し、地域の介護予防等事業の核となれるような方策を検討すべき(小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼専門職による「事業支援」が重要となる(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)▼従前相当サービス以外の多様なサービスが普及しない理由・背景を検証すべき(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)▼かかりつけ医とも連携したデータに基づく要望の取り組み実施を進めるべき(幸本委員)▼昨今の物価・人権急騰も勘案した上限額設定を行うべき(染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)▼リハビリ人材不足で専門職の「通いの場」等への参加が難しい面もある。リハビリスタッフなどの配置がある医療機関で通いの場を開催するなどの工夫を検討してはどうか(江澤委員)—などの意見が出されました。

さらに【認知症ケア】に関しては、粟田主一委員(認知症介護研究・研修東京センターセンター長)から「認知症高齢者の多くは、介護保険施設入所者も含めて「医学的な診断」を受けていない。まずは医師による確定診断をし、適切な医療・ケアにつなげていく必要がある」との意見が出されました。

認知症と一口に言っても、原因疾患に応じて▼アルツハイマー型▼レビー小体型▼脳血管疾患由来—など様々で、それぞれで施すべき治療・ケアの内容が変わってきます。このため粟田委員は「確定診断の重要性」を強調しています。

介護保険部会では「年内(2025年内)の意見とりまとめ」に向けて、さらに議論を深めていきます。

【関連記事】

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)