介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

2025.4.22.(火)

2026年4月から、準備のできた市町村において、介護情報を利用者・ケアマネジャー・介護事業者・市町村(介護保険者)・医療機関で共有する【介護情報基盤】を構築し、共有された情報をもとに「より質の高い、効率的な介護サービス提供」などにつなげていく—。

【介護情報基盤】を活用してケアマネジャーや介護事業者が「利用者の介護情報」を把握するためには「利用者の同意」が必要となる。この同意は、「要介護認定申請時」あるいは「要介護認定更新申請時」に市町村で行うことを基本とするが、現在、介護保険サービスを利用している人については、次の更新の前に「ケアマネジャー」や「介護サービス事業所」で行うことも可能とする—。

こうした方針が4月21日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で了承されました。さらに「同意の詳細」について議論が進められ、来年(2026年)4月以降の介護情報基盤の利活用本格スタートに備えます(同日の「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」の中間とりまとめを踏まえた議論に関する記事はこちら)。

4月21日に開催された「第119回 社会保障審議会 介護保険部会」

【介護情報基盤】、2026年4月より「準備の整った市町村」から順次利用開始

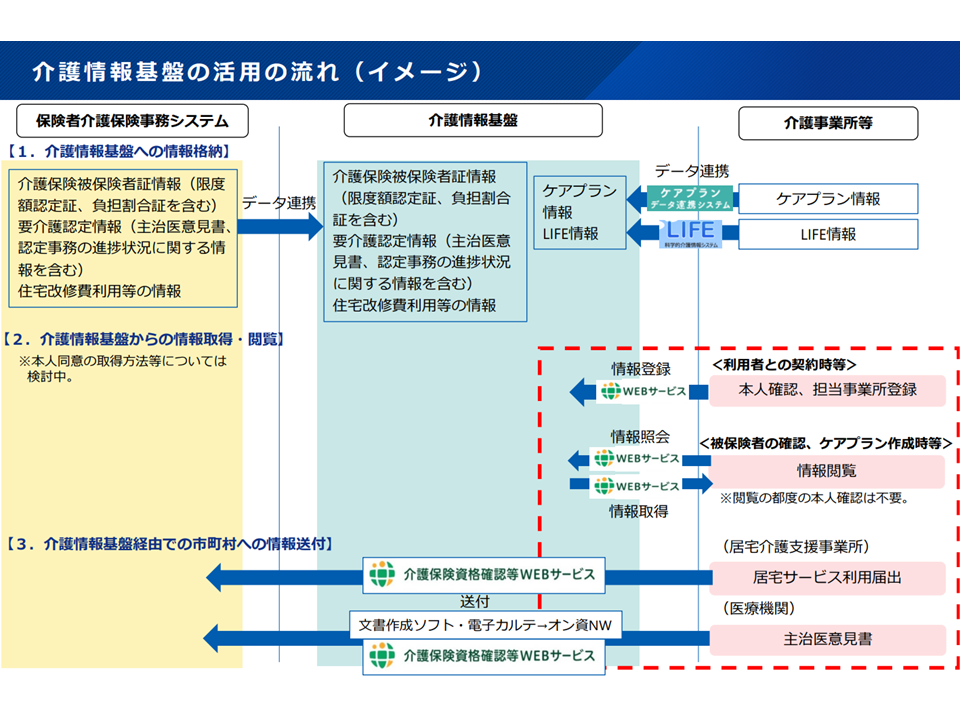

医療分野と同様に、介護分野においても「利用者の同意を前提に、過去の介護情報を介護事業者、市町村、ケアマネジャー、利用者、医療機関間で共有し、質の高い、効率的な介護サービスを提供する」ことが重視されています。例えば、要介護認定時に主治医から「●●の点に留意すべき」との意見(主治医意見書)が示されていた場合、その情報は市町村内にとどめず、ケアマネジャーや介護サービス事業者にも共有することでより安全・有効なケアプラン作成・サービス提供が実現できます。また、要介護高齢者の多くは何らかの医療ニーズ(生活習慣病や整形外科疾患など)を抱えるケースが多く、ケアプラン(現在、どういった介護サービスをどの程度利用しているのか)やLIFE(利用者の状態やケア提供内容、効果などのデータ)情報を、かかりつけの医療機関に共有することでより適切な医療サービスにもつながると期待できます。

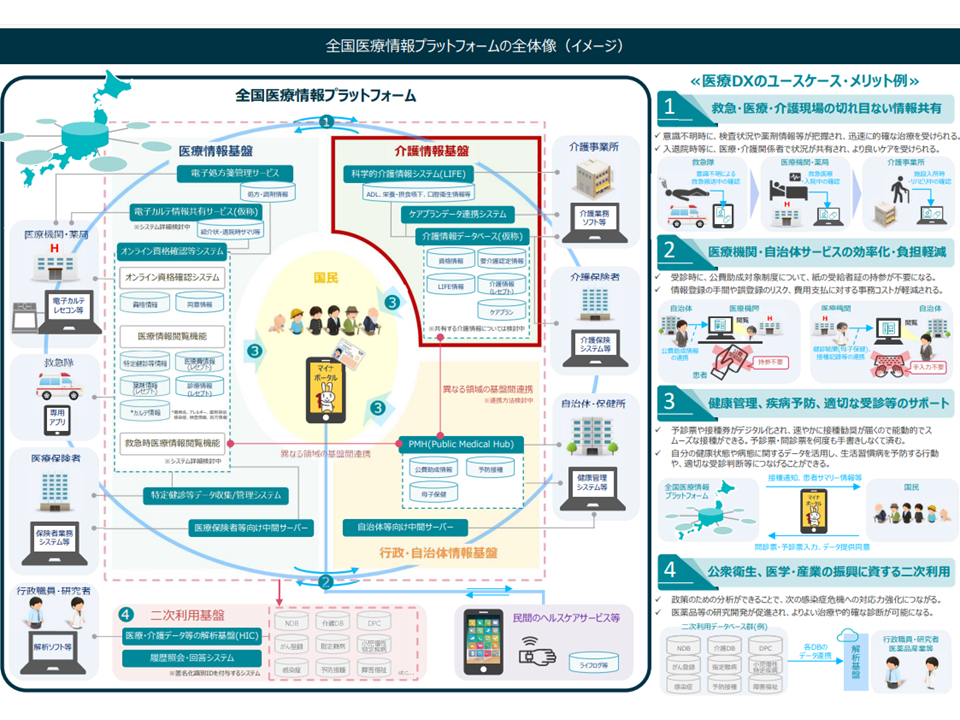

このため、政府は、新たに介護情報を多くの介護事業所やケアマネジャー、医療機関、利用者、市町村などの間で共有する仕組み【介護情報基盤】を構築します(医療・介護・健康等の情報を一元的に管理する全国医療情報プラットフォームの一要素となる、関連記事はこちら)。

介護情報基盤活用の流れ(社保審・介護保険部会(1)1 250317)

全国医療情報プラットフォームの一部に、介護情報を広く関係者で共有し「質の高い介護サービス提供」を目指す【介護情報基盤】を構築する(介護情報利活用ワーキング1 240205)

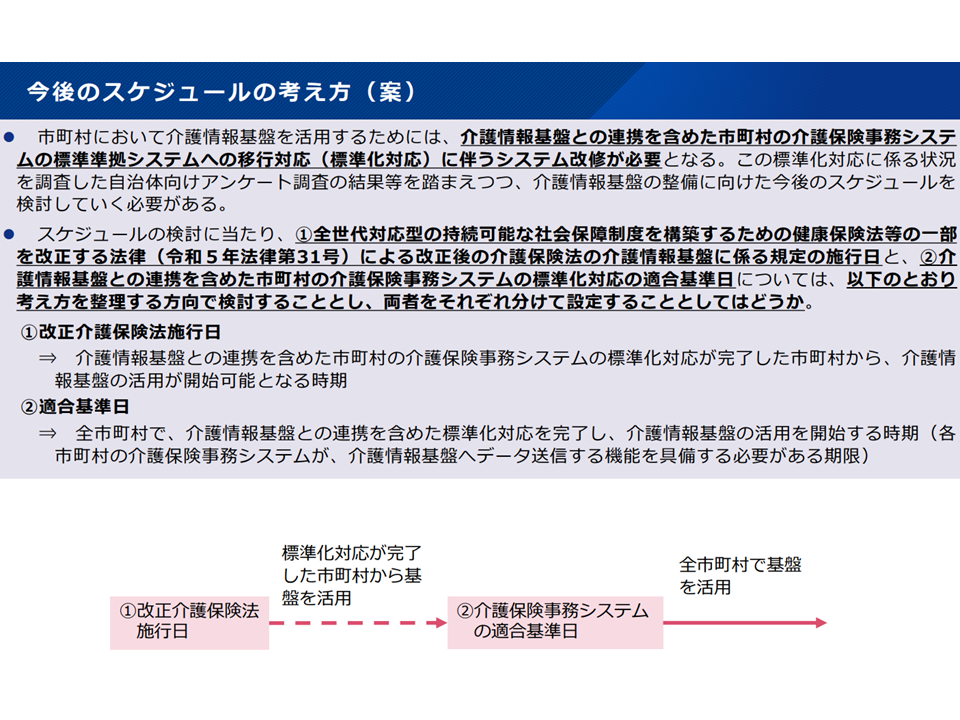

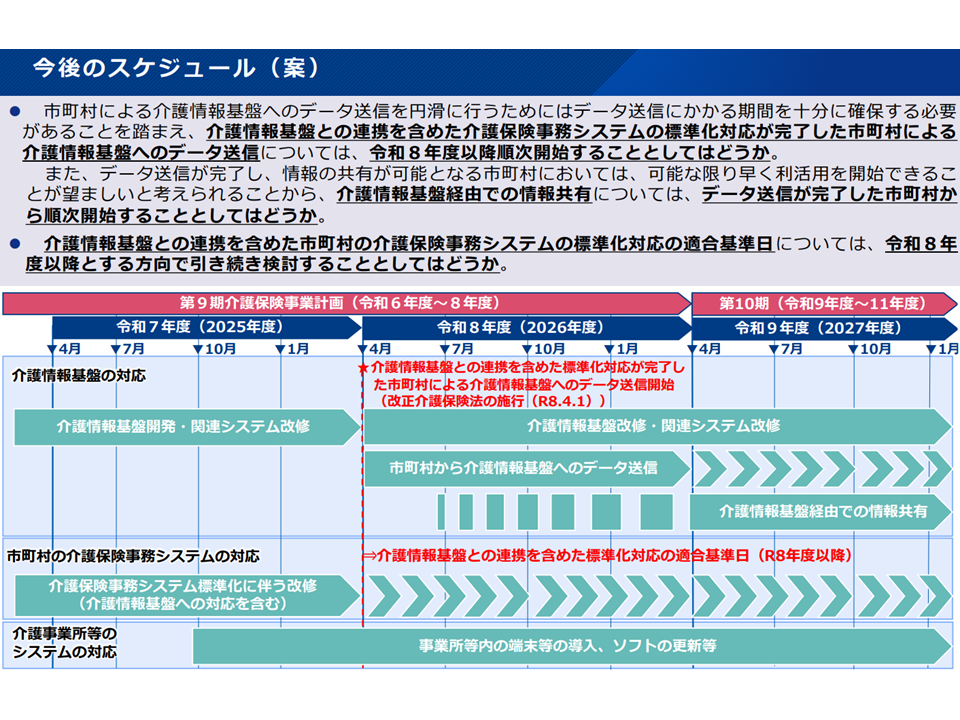

この【介護情報基盤】は、前提として「市町村(介護保険の保険者)の基幹業務(住民基本台帳、戸籍、固定資産税、個人住民税、法人住民税、子ども・子育て支援、就学、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、介護保険など)に関するシステム標準化」が必要となるが、この標準化状況にバラつきがあるため、▼まず「介護情報基盤との連携を含めた介護保険事務システムの標準化対応」が完了した保険者(市町村)による介護情報基盤へのデータ送信は、2026年4月から順次進める(システム改修が整った保険者(市町村)から順次スタートする)▼「全保険者(市町村)で、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応を完了し、介護情報基盤の活用を開始する時期」(適合基準日、各保険者(市町村)の介護保険事務システムが、介護情報基盤へデータ送信する機能を具備する必要がある期限)については、引き続き検討する(端的に「時期は未定」である)—こととされています(関連記事はこちら)。

介護情報基盤を2段階で導入していく1(社保審・介護保険部会(1)3 250317)

介護情報基盤を2段階で導入していく2(社保審・介護保険部会(1)4 250317)

【介護情報基盤】からの情報取得に関する同意は、「要介護認定」の期間中有効

ところで、ケアマネジャーや介護事業者等が利用者の情報(要介護認定情報、主治医意見書、過去のサービス受給情報など)を【介護情報基盤】から得て、サービスの向上等に活かすためには、上述のように「利用者の同意」が必要となります。非常に機微性の高い個人情報であるためです(介護保険法等に根拠がおかれているため情報の登録に関する「同意」は不要であり、これによりデータの欠損(歯抜け)は生じない)。

しかし、介護保険の利用者は「同意の意思表示が難しい」ケースも少なくなく、厳格に「利用者の同意」を求めれば、【介護情報基盤】を活用できる場面が限定的となり、「より質の高い、効率的な介護サービスを提供する」との目的が達成できなくなる可能性があります。例えば、訪問介護・訪問看護を併せて利用する者の情報について、訪問介護でも、訪問看護でも、それぞれで情報把握のために「利用者の同意」が必要となれば、各事業所における説明・同意取得の負担が非常に大きくなります(中には「面倒なので情報把握はしなくてもよい」と考え、サービスの質が低下するケースも現れかねない)。

そこで厚生労働省老健局老人保健課の堀裕行課長は、次のような「利用者の同意」に関する大きな方針案を提示しました。

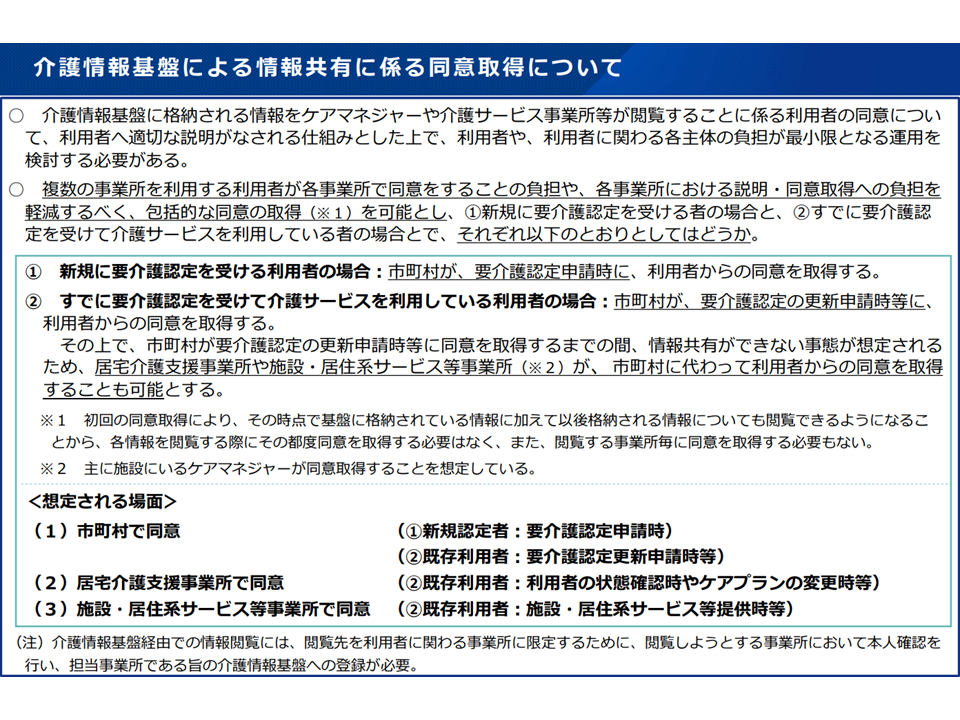

▽複数の事業所を利用する利用者が各事業所で同意をすることの負担や、各事業所における説明・同意取得への負担を軽減するべく、「包括的な同意の取得」を可能とする

→具体的には、初回の同意取得により、「その時点で基盤に格納されている情報」(過去の情報)に加えて、「以後格納される情報」(未来の情報)も閲覧可能とする

→これにより、各情報を閲覧する際にその都度同意を取得する必要はなく、また、閲覧する事業所毎に同意を取得する必要もなくなる

【新規に要介護認定を受ける者の場合】

▽市町村が「要介護認定申請時」に、利用者からの同意を取得する

【すでに要介護認定を受けて介護サービスを利用している者の場合】

▽市町村が「要介護認定の更新申請時」等に、利用者からの同意を取得する

▽更新申請時等に同意を取得するまでの間、情報共有ができない事態が想定されるため、▼居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所のケアマネジャー)▼施設・居住系サービス等事業所(施設等のケアマネジャー)—が、市町村に代わって利用者からの同意を取得することも可能とする

例えば、デイサービスを利用しているAさんについて「より質の高いサービス提供を行うために、【介護情報基盤】を活用して介護情報を把握しよう」と考えた場合にはAさん担当のケアマネジャーが情報利用等に関する説明を行い、同意を取得する、特養ホームに入所しているBさんについて「主治医意見書を踏まえて、より医療ニーズにマッチしたサービス提供を行うために、【介護情報基盤】を活用して介護情報を把握しよう」と考えた場合には施設のケアマネジャーが説明し、同意を得る、といったイメージです。

また堀老人保健課長は、▼同意の有効期間は「次の更新申請時まで」とする▼市町村窓口などでの「同意の撤回」も可能とする—などの考えを示しました。また、「次の更新申請」の前に、利用者がAデイサービスからBデイサービスへ切り替えることなどもあるでしょう。この場合には、介護報酬請求事務なども勘案し、Aデイサービスでも「サービス提供終了から4か月間程度」の情報閲覧を可能とすることになる見込みです。

介護情報基盤による情報共有に係る同意取得(社保審・介護保険部会(2)1 250421)

もっとも、ケアマネジャーは「既に極めて多忙」であるため、「介護情報基盤の説明・同意取得業務の負担が重くなる」ことを小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)は懸念。堀老人保健課長は「説明用の資材やマニュアルを準備する」考えを示しています。

また、認知症などで「説明を理解し、同意をする」ことが難しい利用者への対応については、現場の状況を把握し「適切な手法」が検討されますが、既に現場で「要介護認定情報などの利活用同意」についてなされている代諾・代理・代筆などの取り扱いを踏襲できることになる見込みです。

介護保険部会委員からは、「同意によるメリット、同意しない場合のデメリットなどをわかりやすく利用者・家族に説明することが重要である」(津下一代委員:女子栄養大学教授)などの意見が出ています。

ここで言うメリットとしては、例えば利用者・家族にとっては「要介護認定、LIFE(利用者へのサービスとその効果)、主治医意見書などの情報を勘案した、より質の高いサービスを受けられる」ようになる、ケアマネジャーや介護サービス事業所にとっては「各種の情報を電子的・一元的に効率的に把握できる」ようになることなどがあげられます。【介護情報基盤】を活用することによって、在宅の要介護者であれば、「要介護度に応じた区分支給限度基準額、つまり1か月間にどの程度のサービスを介護保険の中で利用できるのか」「所得区分に応じた利用者負担(1-3割)はどうなるのか」などの情報を、きわめて簡便に把握し、さらに主治医意見書情報を参考にした「より質の高いサービス」提供が可能になります。

逆に、「同意を得ない・同意をしない」場合には、こうしたメリットを享受できず、「極めて煩雑な手続きをしなければ、上述の情報を得られず、非効率なサービス提供にとどまってしまう」というデメリットがあるでしょう。

このため、市町村・ケアマネ事業所・介護サービス事業所においては、利用者・家族に対し、上述のメリットを積極的かつ丁寧に説明し「【介護情報基盤】からの情報取得に関する同意」を得ることが、また利用者・家族においては「説明を受けて、積極的に同意する」ことが期待されます。

上述のように【介護情報基盤】の利用は、来年(2026年)4月より、準備の整った市町村から順次可能となります。それまでに、必要な準備を国・市町村・ケアマネ事業所・介護サービス事業所等で進めることが必要となります。

なお、利用者の過去の介護情報などを把握・確認するためには、介護事業者等がインターネットに接続可能な端末(PCやタブレット、スマートフォンなど)を利用し、【介護情報基盤】にアクセスすることが必要です。その際、介護事業者等は「自身は、この利用者に対してサービスを提供しており、情報へのアクセス権限を持つ」ことを証明しなければなりません。この証明の仕組み導入コストについては、前回(3月17日)の介護保険部会で「厚労省が補助を行う」ことが固められています(関連記事はこちら)。

【関連記事】

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)