医科クリニックでは「標準型電子カルテ」の導入を、病院では「電子カルテ情報共有サービス」対応可能なシステム改修をまず推進—厚労省

2025.7.3.(木)

医療DXを推進し、効率的かつ効果的な医療サービス提供を可能とする必要がある。その一環として、医科クリニック向けにクラウド型の標準型電子カルテ仕様を2026年度中に完成し、2026年夏までに具体的な普及計画を策定する—。

病院、とりわけ特定機能病院や地域医療支援病院については、オンプレミス型の電子カルテが導入されていることを踏まえて、まず各病院における直近のシステム更新時に「電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋管理サービスに対応できるような改修」を、医療情報化支援基金を活用して促していく—。

あわせて、国が本年度(2025年度)中に示す予定の「電子カルテの標準仕様(基本要件)」に準拠した病院向けのクラウドネイティブな医療情報システムが登場してきた段階で、順次、「オンプレミス型からクラウドネイティブなシステムへの移行」を進めていく—。

厚生労働省が7月1日に「『医療DX令和ビジョン2030』厚生労働省推進チーム」(以下、推進チーム)を開催し、こうした方針を固めました(関連記事はこちら)。

「標準型電子カルテ」仕様を2026年度中に完成させ、2026年夏目途に普及計画を策定

診療情報(レセプト情報や電子カルテ情報、処方箋情報など)を集積し、患者自身はもちろん、全国の医療機関で共有・閲覧可能とする(医療DX)ことで、例えば「この患者にはAという薬が処方されている。今、Bという薬を処方しようと思ったが、併用に注意点があるので、別のB1という薬に変更しよう」、「この患者にXという検査を行おうと思ったが、すでに先週、別の医療機関でXを包含する検査を行っているようだ。その検査結果を活用しよう」、「私は●●の検査結果が改善していない、かかりつけの医師の指示をもとに生活習慣を改善しよう」といった具合に質の高い効果的・効率的な医療提供が可能になると期待されます。能登半島地震では、こうした過去の診療情報を活かし「患者にどのような治療が行われ、どのような薬が処方されているのか」を把握し、適切な医療提供が可能となったとの実績もあがっています。

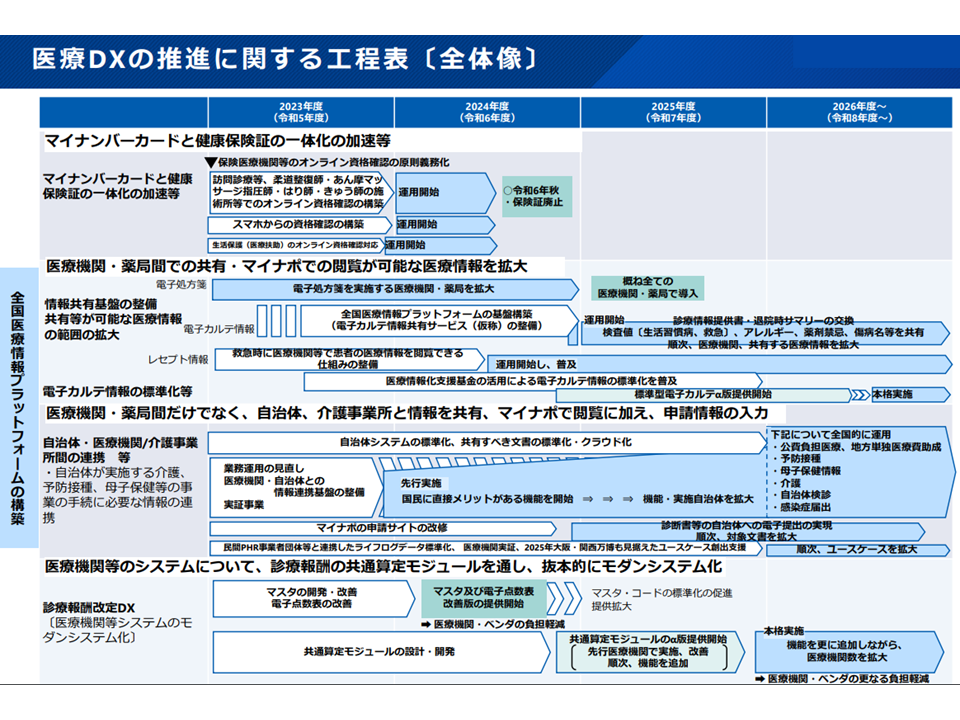

政府は、こうした医療DXの動きを加速化するために、 2023年6月2日に「医療DXの推進に関する工程表」を取りまとめ、例えば▼全国の医療機関で電子カルテ情報を共有可能とする仕組みを構築し、2024年度から順次稼働していく▼標準型電子カルテについて、2030年には概ねすべて医療機関での導入を目指す—などの具体的なスケジュールを示しています。

医療DX工程表の全体像

厚労省もこの工程表に則り、▼電子カルテ情報共有サービスの実現▼標準型電子カルテの開発・普及▼医療・介護情報の2次利用推進—などの取り組みを進めており、武見敬三前厚生労働大臣は「近未来健康活躍社会戦略」の中で「医療・介護DX」を更に推進していく方針を明確にしています(関連記事はこちら)。

7月1日の推進チームでは、(1)電子処方箋・電子カルテの目標設定等(2)医療DXの進捗状況等確認—などを行いました。

まず(1)の電子処方箋・電子カルテの目標設定等について見てみましょう。

電子カルテについては、上述のとおり「医療DXの推進に関する工程表」の中で「標準型電子カルテについて、2030年には概ねすべて医療機関での導入を目指す」こととされています。

今般、この目標を達成するために次のような方針が新たに定められました。

▽「オンプレミス型、かつ、カスタマイズしている現行の電子カルテ」から、いわゆる「クラウドネイティブ(最初からラウドでのアプリケーション実行等を前提とした考え方)を基本とする廉価な電子カルテ」へと移行することを図りつつ、次のように考え方で進める

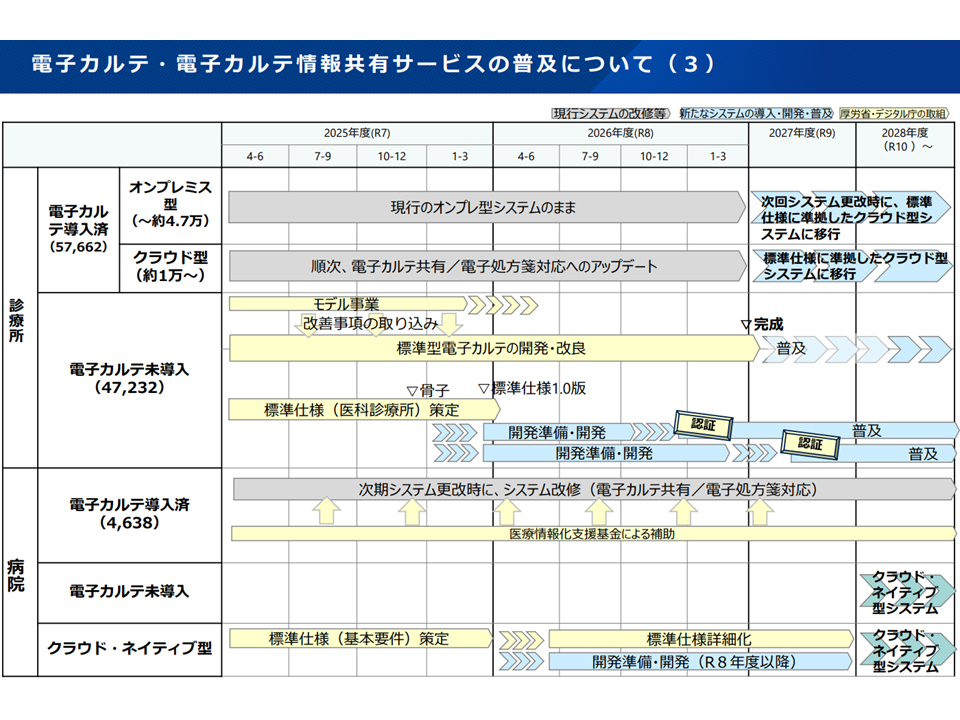

【電子カルテ導入済の医科医療機関】

(オンプレミス型電子カルテの医科クリニック、2023年時点で約4万7000施設)

→次回システム更改時に、標準型電子カルテに準拠したクラウド型電子カルテへの移行を促す

(クラウド型電子カルテの医科クリニック、2023年時点で約1万施設)

→標準型電子カルテに準拠したクラウド型電子カルテへの移行を図りつつ、速やかな移行が困難な場合には電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応したアップデートを推進する

(病院、2023年時点で4638施設)

→多くはオンプレミス型電子カルテを導入しており、電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋管理サービスに対応するため、医療情報化支援基金を活用し次回システム更改時のシステム改修を促す

(一部のクラウド型システム病院については、当面、電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応するアップデートを進める)

→特に、地域医療支援病院・特定機能病院等については、医療法改正法案で「電子カルテ情報共有サービスの体制整備に関する努力義務」規定が設けられていることに鑑み、率先してシステム改修に取り組むことを促す

→病院の医療情報システムについて、「カスタマイズ等で高コスト構造になっている現行のオンプレミス型」から、「いわゆるクラウドネイティブなシステム」へと移行するべく、国が本年度(2025年度)中を目途に、標準仕様(基本要件)を策定。この「標準仕様」に準拠したクラウド・ネイティブなシステムが登場してきた段階で、順次、クラウドネイティブなシステムへの移行を進める(後述参照)

【電子カルテ未導入の医科医療機関】(2023年時点で医科クリニック4万7232施設、病院2427施設)

(クリニック対応)

→電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応できる「標準化された電子カルテ」の導入を進める

→国が本年度(2025年度)中に「標準化された電子カルテ」本格運用の具体的内容を示し、来年度(2026年度)中を目途に完成を目指す。本格運用の具体的内容を示すことを含め、必要な支援策の具体化を検討し、普及を促進する

(病院対応)

→病院の医療情報システムについて、「カスタマイズ等で高コスト構造になっている現行のオンプレミス型」から、「いわゆるクラウドネイティブなシステム」へと移行するべく、国が本年度(2025年度)中を目途に、標準仕様(基本要件)を策定。この「標準仕様」に準拠したクラウド・ネイティブなシステムが登場してきた段階で、順次、クラウドネイティブなシステムへの移行を進める(後述参照)

標準型電子カルテ等の導入スケジュール(医療DX推進チーム1 250701)

なお、歯科医療機関については「現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能」について2026年度中に具体的な対応方針を決定します。

あわせて、標準型電子カルテの普及に向けた、次のような具体的な方針も示されました。

▽標準型電子カルテ(デジタル庁で開発中)について、本年度(2025年度)中に「本格運用の具体的内容」を示し、必要な支援策の具体化を検討するとともに、「2026年度中を目途」に完成を目指す

▽以下の標準型電子カルテの要件を参考に、「医科診療所向け電子カルテの標準仕様(基本要件)」を本年度(2025年度)中に策定する

→標準仕様(基本要件)に準拠した電子カルテの開発を民間事業者に促し、当該電子カルテを厚労省・社会保険診療報酬支払基金等が認証する

→認証された電子カルテと国の医療DXの各サービスとは、クラウド間で連携できるようにする

(標準型電子カルテの要件)

小規模医療機関でも過度な負担なく導入が可能となるよう、次のような要件とする

▼電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋管理サービスへの対応

▼ガバメントクラウドへの対応が可能となり、かつ、1つのシステムを複数医療機関で共同利用することで廉価なサービス提供が可能となるマルチテナント方式(いわゆるSaaS型)のクラウド型サービス

▼関係システムへの標準API搭載

▼データ引き継ぎが可能な互換性の確保

▽電子カルテ導入状況の詳細(オンプレ/クラウドの別、システム更改時期等)を把握した上で、医療現場やシステムベンダー等の関係者の意見も聴いて、来年夏(2026年夏)までに「電子カルテ/電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画」を策定する

このほか、次のような方針も固められました。

▽【電子処方箋】の新たな目標については、「電子カルテ/電子カルテ情報共有サービスと一体的な導入を進める」こととし、「患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備するすべての医療機関への導入を目指す

▽【医薬品コード】については、現在、さまざまな場面でさまざまなコードが活用され、それぞれの関係性が整理されていないため、トラブルや現場負担等につながっている。電子処方箋トラブルの再発リスクの低減、医薬品のトレーサビリティの強化等を目的として、来年度(2026年度)から「各医薬品コードの関係性を国が明らかにする」などの対応を行う

▽【臨床検査コード】については、厚労省標準規格(JLAC10)使用が推奨されているが、実際にはコードが統一されていないため、システム間での情報連携が容易でない。JLAC10を改善した「JLAC11」を厚労省標準規格として、電子カルテ等の標準仕様で統一的な検査コードとして位置付ける

また(2)の医療DXの進捗状況を見ると、次のような状況も明らかになっています。

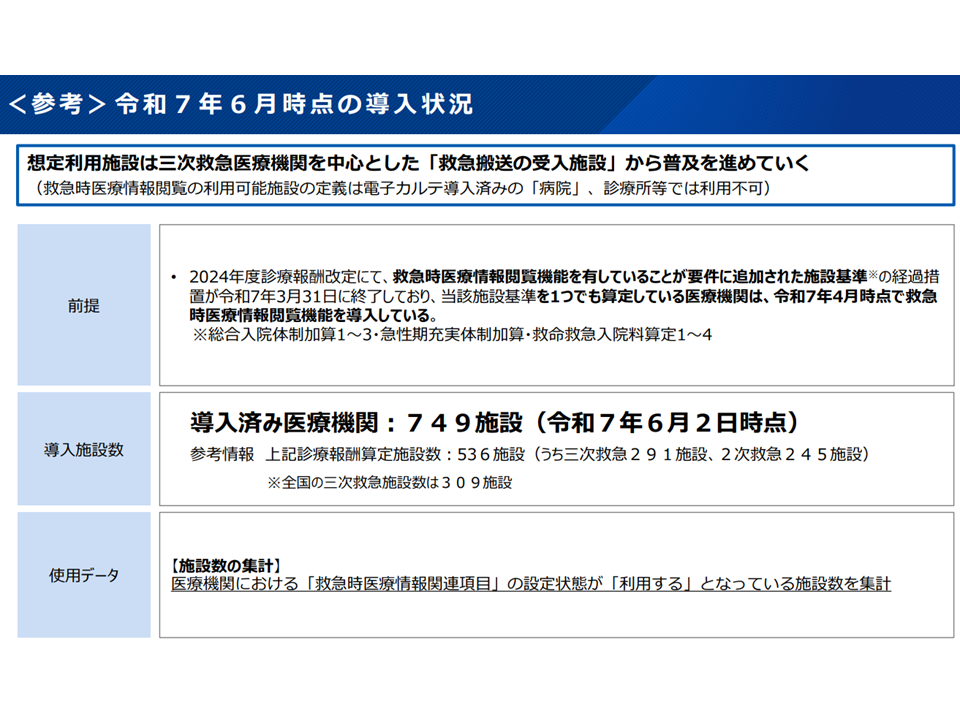

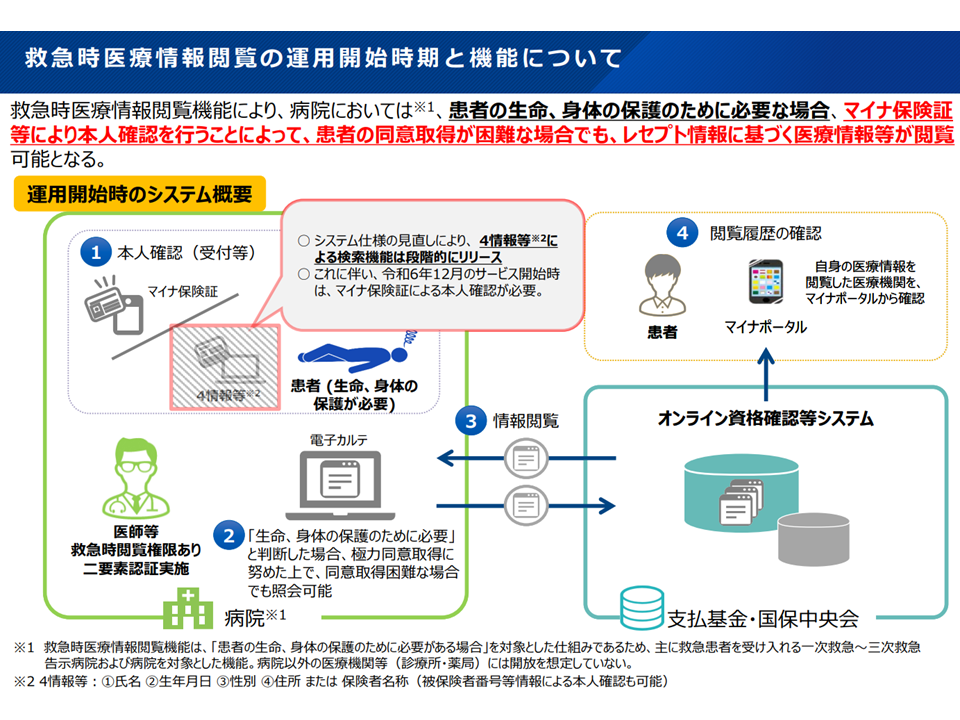

▽本年(2025年)6月2日時点の「救急時医療情報閲覧」導入病院は「749施設」である(総合入院体制加算1-3、急性期充実体制加算、救命救急入院料1-4取得の要件)

救急時医療情報閲覧の導入状況(医療DX推進チーム2 250701)

救急時医療情報閲覧の概要(医療DX推進チーム3 250701)

【関連記事】

病院の電子カルテ等のクラウド化・共有化、2025年度目途に国が標準仕様示し、30年までに希望病院が導入できる環境整える—厚労省

医療機関等はサイバー攻撃に備え「適切なパスワード設定、管理」「USB接続制限」「2要素認証」等確認を—―医療等情報利活用ワーキング(2)

電子カルテ情報共有サービスのモデル事業、まず藤田医大病院中心に開始、「病名」の取り扱いルールなども検討―医療等情報利活用ワーキング(1)

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

病院の情報システム(電子カルテ、部門システム等)、セキュリティ確保や制度改正対応踏まえ「クラウド移行」を検討―医療等情報利活用ワーキング

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

NDBやDPC等のデータを「より利用しやすく」研究者等に提供、電子カルテ情報との連結解析等も可能に—社保審・医療保険部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等で導入努力義務を課してはどうか—社保審・医療保険部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

2025年1月から無床診療上向けの標準型電子カルテのモデル事業を実施、既存電子カルテの標準化改修も支援—社保審・医療部会(1)

診療録管理体制加算1の要件ともなる「サイバー対策BCP」策定等、2024年3月時点では十分に進んでいない―医療等情報利活用ワーキング(2)

電子カルテ情報共有サービスに向けた病院システム改修費、408万5000円-657万9000円上限に1/2補助―医療等情報利活用ワーキング(1)

2024年度からの電子カルテ情報共有サービス運用に向け「6情報共有のコード」など細部を整理―医療等情報利活用ワーキング

救急患者への治療に当たり「直近の診療・薬剤情報など迅速・勘弁に検索できる救急用サマリ」を作成―医療等情報利活用ワーキング(2)

患者に「傷病名、検査、処方」等情報と「医師からの療養上の指導・計画」情報をセット提供する新サービス―医療等情報利活用ワーキング(1)

院内処方情報の格納・共有、電子処方箋の中で行うか?電子カルテ情報交換サービスの中で行うか?―医療等情報利活用ワーキング(3)

サイバーセキュリティ対策は小規模病院ほど不十分、大病院でもBCP策定やリスク低減措置など進まず―医療等情報利活用ワーキング(2)

医療情報ガイドライン第6.0版を概ね了承し5月末に公表、経営層もセキュリティ対策の重要性認識を―医療等情報利活用ワーキング(1)

医療・介護等の情報利活用、「なぜ必要なのか、メリット・リスクは何か」の国民への丁寧な周知が重要—健康・医療・介護情報利活用検討会

医療機関等のサイバーセキュリティ対策、「まず何から手を付ければよいか」を確認できるチェックリストを提示―医療等情報利活用ワーキング

医療情報システム安全管理ガイドライン改訂版の骨子を公表、病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさを十分に認識せよ!

救急医療における患者の診療情報確認、救急医療従事者に特別権限付与し「通常の端末」で確認する仕組みに―医療等情報利活用ワーキング(2)

病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさ認識し、院内の全医療情報機器とセキュリティ状態の把握などせよ―医療等情報利活用ワーキング(1)

サイバー攻撃に備え、各医療機関で「平時対応→攻撃検知→初動対応→復旧対応→事後検証」を盛り込んだBCP策定を—厚労省

医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリスト「2024年度版」を公表、システムベンダと協力し平時からの対策強化を—厚労省

診療録管理体制加算1で求められるサイバーセキュリティ対策の詳細、システムベンダの協力が重要―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(6)

過去の診療情報を活用して質の高い効率的な医療を可能とする医療DXを新加算で推進するとともに、サイバーセキュリティ対策強化も狙う

【2024年度診療報酬改定答申10】医療機関等のDXを下支えする加算を新設、診療録管理体制加算充実でサイバーセキュリティ対策強化

医療機関等のサイバーセキュリティ対策を「加算などで評価」すべきか、「加算など設けず義務化」すべきか—中医協総会(2)

薬局向けのサイバーセキュリティ対策チェックリストを公表、システムベンダと協力し平時からの対策を—厚労省

医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリストを公表、システムベンダと協力し平時からの対策を—厚労省

医療情報ガイドライン第6.0版を正式決定!医療機関の経営層も「サイバーセキュリティ対策」の積極的確保を!―厚労省

院内処方情報の格納・共有、電子処方箋の中で行うか?電子カルテ情報交換サービスの中で行うか?―医療等情報利活用ワーキング(3)

サイバーセキュリティ対策は小規模病院ほど不十分、大病院でもBCP策定やリスク低減措置など進まず―医療等情報利活用ワーキング(2)

医療情報ガイドライン第6.0版を概ね了承し5月末に公表、経営層もセキュリティ対策の重要性認識を―医療等情報利活用ワーキング(1)

医療・介護等の情報利活用、「なぜ必要なのか、メリット・リスクは何か」の国民への丁寧な周知が重要—健康・医療・介護情報利活用検討会

医療機関等のサイバーセキュリティ対策、「まず何から手を付ければよいか」を確認できるチェックリストを提示―医療等情報利活用ワーキング

医療情報システム安全管理ガイドライン改訂版の骨子を公表、病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさを十分に認識せよ!

救急医療における患者の診療情報確認、救急医療従事者に特別権限付与し「通常の端末」で確認する仕組みに―医療等情報利活用ワーキング(2)

病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさ認識し、院内の全医療情報機器とセキュリティ状態の把握などせよ―医療等情報利活用ワーキング(1)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

産科医療補償制度、過去に「補償対象外」とされた脳性麻痺児を特別救済する事業を2025年1月からスタート