ルールのすり抜け・悪用を行う敷地内薬局に対しては、診療報酬の厳格化・適正化を行うべき―中医協総会

2025.10.24.(金)

いわゆる敷地内薬局については、形態や経営状況などを踏まえた「低い点数」が設定されているが、ルールのすり抜け・悪用により「通常の高い点数」を算定するケースも散見される。こうしたケースに対しては「診療報酬の厳格化・適正化」を検討すべきではないか—。

ただし、離島等で薬局を行政が誘致する場合などには「敷地内薬局と扱わない」特別ルールを検討してはどうか—。

また、敷地内薬局から特別の関係にある医療機関への情報提供について、現在は報酬での評価を行っていないが、この点をどう考えるべきか—。

10月24日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした論議が行われました。

目次

敷地内薬局、ルールのすり抜け・悪用が散見され「診療報酬の厳格化・適正化」を検討

2026年度の次期診療報酬改定に向けた議論が中央社会保険医療協議会(中医協)を中心に精力的に進められており(2026年度改定論議の記事はこちら)、10月24日の中医協総会では「敷地内薬局」と「精神医療その1」を議題としました。

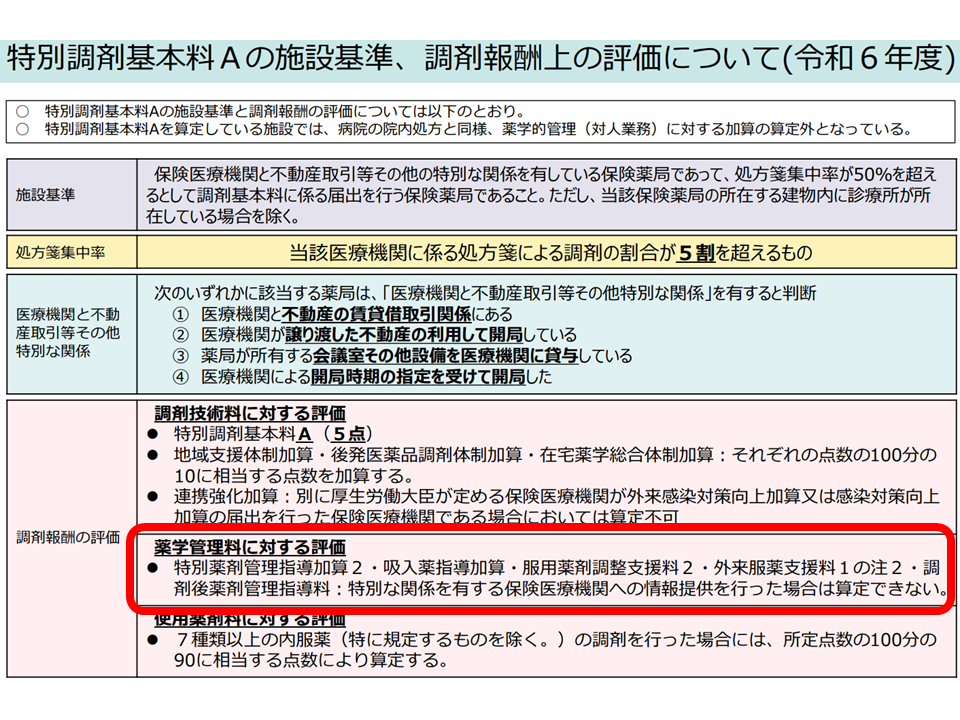

いわゆる「敷地内薬局」は、▼保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している(以下、特別な関係)▼処方箋集中率が50%を超える—ものと定義されます。

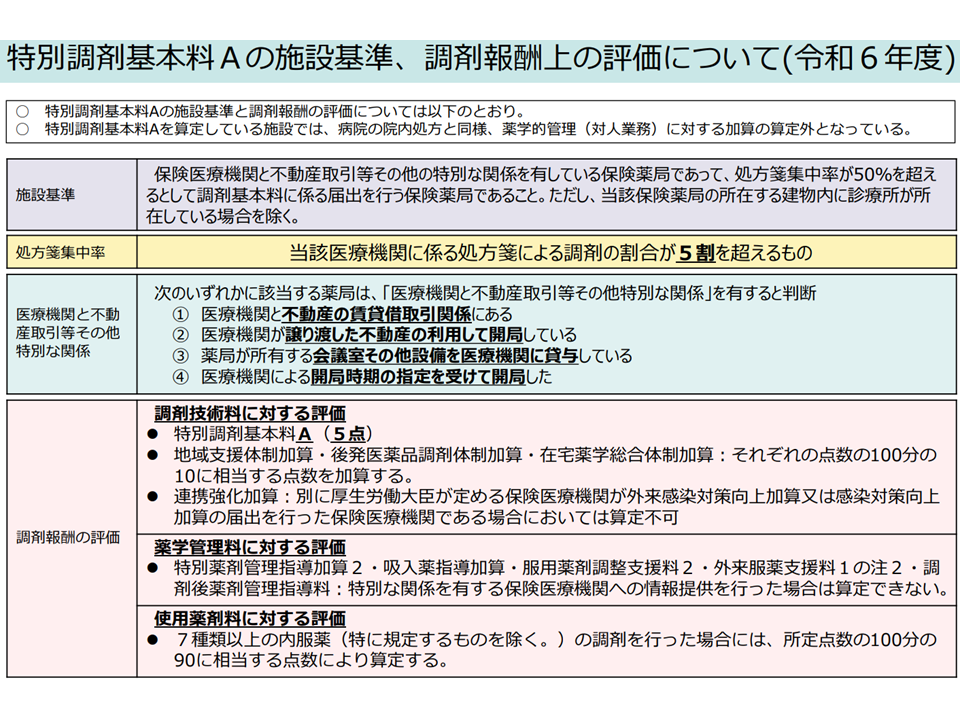

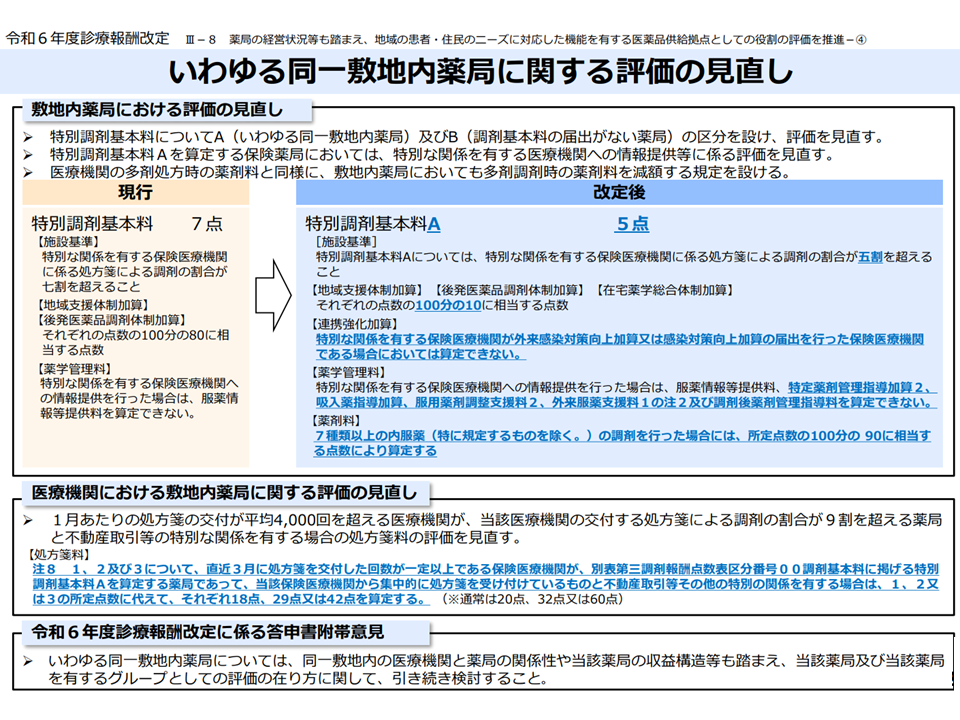

敷地内薬局には、例えば以下のような問題があるため「厳しい対応」が図られてきており、2024年度診療報酬改定では「特別調剤基本料A」(5点)という低い基本料を算定することとされました(通常の薬局は45点)。

いわゆる敷地内薬局を評価する特別調剤基本料A(低い点数設定)(中医協総会1 251024)

2024年度診療報酬改定での特別調剤基本料A(低い点数設定)の創設(中医協総会2 251024)

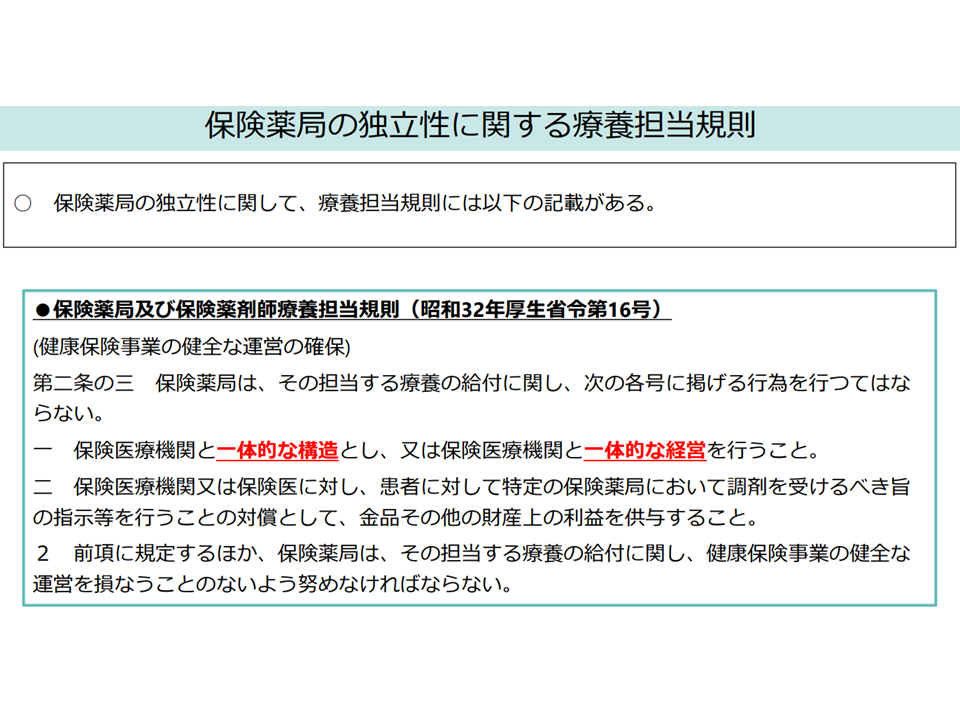

▽「特別な関係」によって、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」で保険薬局に求められている「独立性」(後続の独立性、経営の独立性)に疑問がある

保険薬には構造上・経営上の「独立」が求められている(中医協総会3 251024)

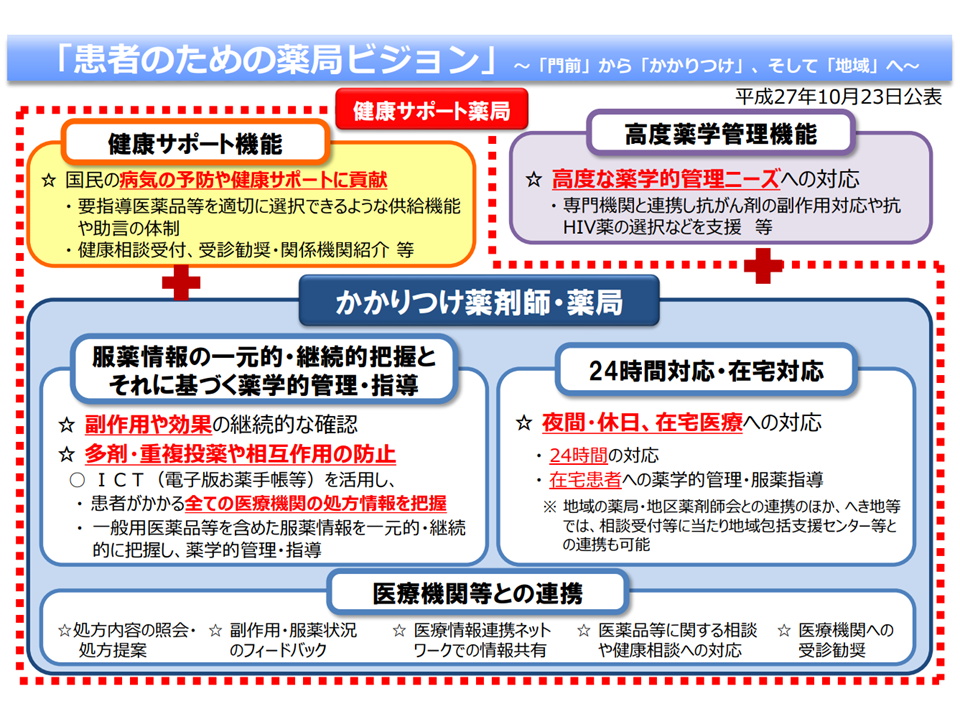

▽患者がどの医療機関を受診しても、身近な薬局(かかりつけ薬局)で処方薬を調剤してもらうような体制の構築を目指す「患者のための薬局ビジョン」の理念に反している

→敷地内の大病院の言わば「専属薬局」となっている(いわゆる門前薬局も同様の点があり、やはり診療報酬で厳しい対応が図られている)

患者のための薬局ビジョンの概要(中医協総会4 251024)

▽薬局開設に当たり「病院への利益供与」とも疑われるような事例が散見されている(極めて高額な土地等の賃借料を病院側に支払う、病院の要請に基づき薬局側で立体駐車場を敷地内に整備するなど)

また、非常に厳しい診療報酬上の対応が行われているにもかかわらず「経営状況が良好である」(2022年度診療報酬改定前後で、保険薬局類型の中で唯一「利益率が向上」している)ことも分かっています。

このため2024年度診療報酬改定でさらに厳しい対応が行われました。改定「後」の状況は、今後公表される医療経済実態調査結果を待つ必要がありますが、診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「病院側に高額な賃料支払いなどをしており、『見かけ上』経営が厳しくなっている可能性がある点も考慮して判断すべき」と進言しています(経営が悪化していても、それは「あえて高額な賃料などを支払っている」ために過ぎない可能性があり、報酬引き上げの必要性が本当にあるのかなどを十分に吟味する必要がある)。

10月24日の中医協総会では、厚生労働省保険局医療課の清原宏眞薬剤管理官が敷地内薬局について、(1)特別調剤基本料Aの「ただし書き」の適用範囲(2)医療モールへの「ただし書き」適用範囲(3)医療資源の少ない地域における特別調剤基本料Aの適用(4)特別調剤基本料A該当薬局で算定できない薬学管理料等の取り扱い―を議論してほしいと中医協に要請されました。

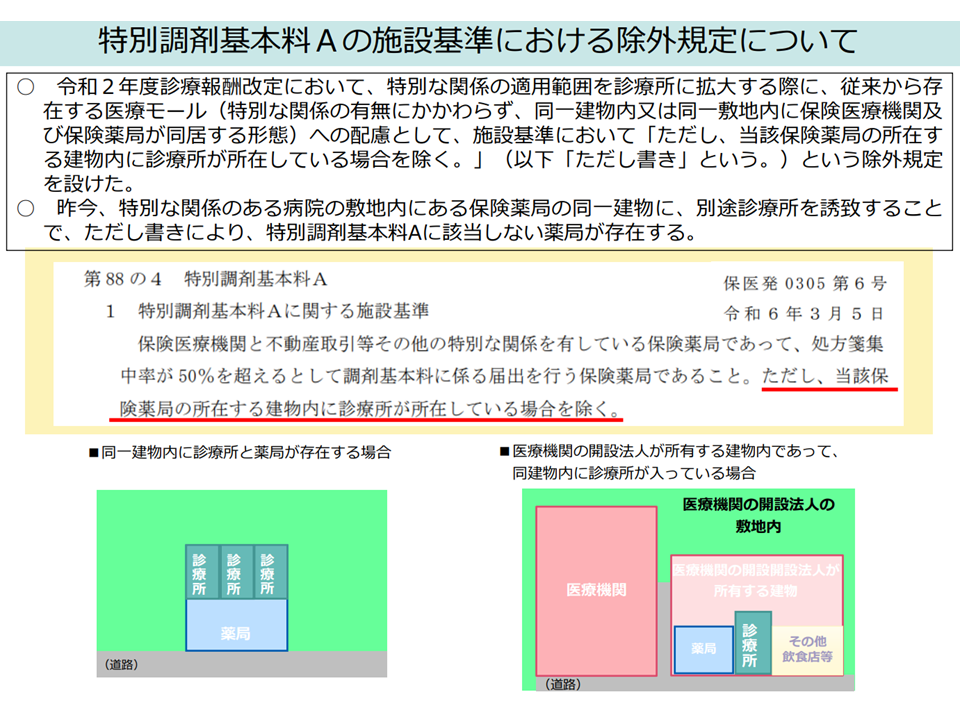

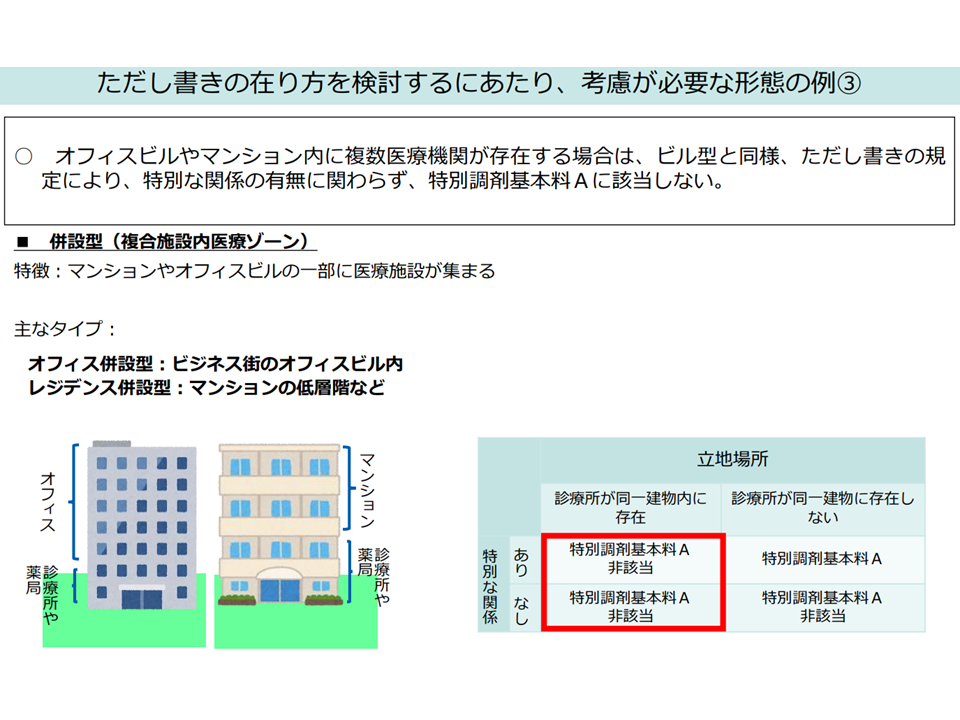

まず(1)(2)の「特別調剤基本料Aのただし書き」とは、敷地内薬局の要件(特別の関係、処方箋集中率50%)に該当していても「当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合には、特別調剤基本料Aを適用しない」(高い調剤基本料を算定できる)というルールです。2020年度診療報酬改定で敷地内薬局対応を「病院敷地内」から「クリニックも含めた敷地内」に拡大した際に、「従来からの医療モールなどに薬局が入店している」ことを考慮して設けられました。

しかし昨今、このルールを「抜け道」的に使い(悪用と指摘する識者もいる)、「特別な関係のある病院の敷地内にある保険薬局の同一建物に、別途、診療所を誘致する」ことで特別調剤基本料Aの適用除外を受けるケースが散見されています。

特別調剤基本料Aの「ただし書き」とその悪用(中医協総会5 251024)

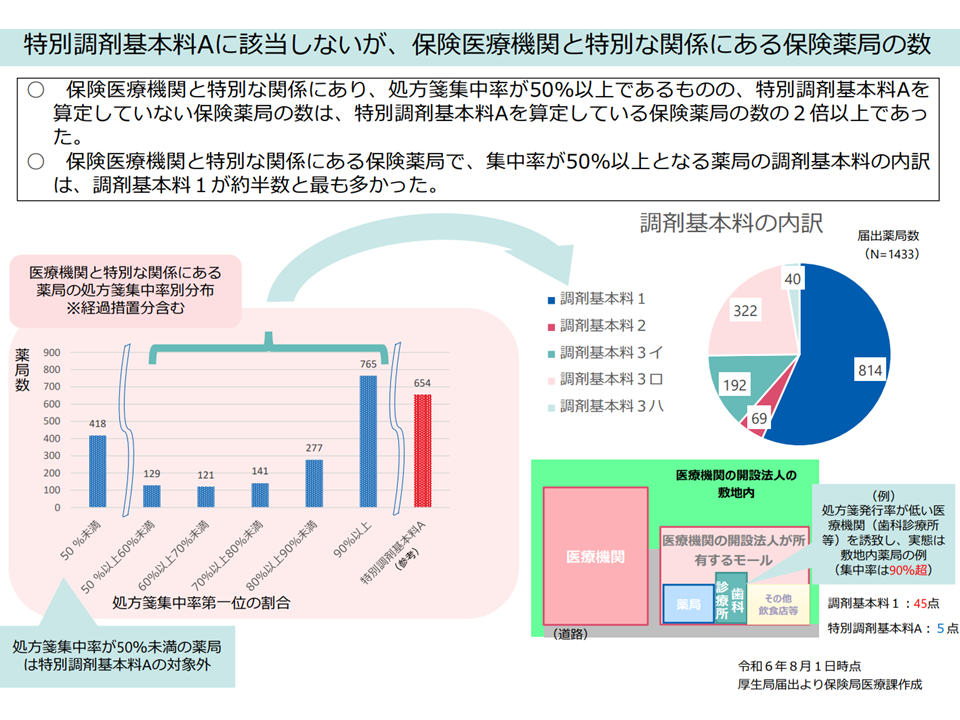

この「特別の関係があり、処方箋集中率50%以上であるが、特別調剤基本料Aを算定しない薬局」は、「敷地内薬局として低い特別調剤基本料Aを算定する薬局」の2倍にのぼっていることを清原薬剤管理官は紹介しており、中には上述のような「特別調剤基本料Aのただし書きを悪用する」ケースも一定数あると考えられます(既に厚労省で3ケースを把握)。

不適切事例の状況(中医協総会6 251024)

こうした状況を踏まえると「特別調剤基本料Aのただし書き」を適切に見直していく必要がありそうです(例えば「ただし書きを削除する」など)。中医協委員からは、▼不適切にルールをすり抜けている薬局が存在していることは極めて残念である、「ただし書きすり抜け」のケースは診療報酬で厳格な対応を行い、是正する必要がある(診療側の森昌平委員:日本薬剤師会副会長)▼「抜け道」を使うケースと、従前からある医療モールのような例で、どのような違いがあるのかを分析し、「ただし書きの削除」も含めて対応を検討すべき(診療側の江澤和彦委員:日本医師会常任理事)▼特別な関係等があれば「経営の独立性」はないと考えるべきで、低い特別調剤基本料Aの算定を求めていくことが妥当である(支払側の松本真人委員:健康保険組合連合会理事)—といった厳しい声が出ています。この点、医科では総合入院体制加算・急性期充実体制加算を取得する病院については「ただし書きを適用しない」との対応が既に行われています。

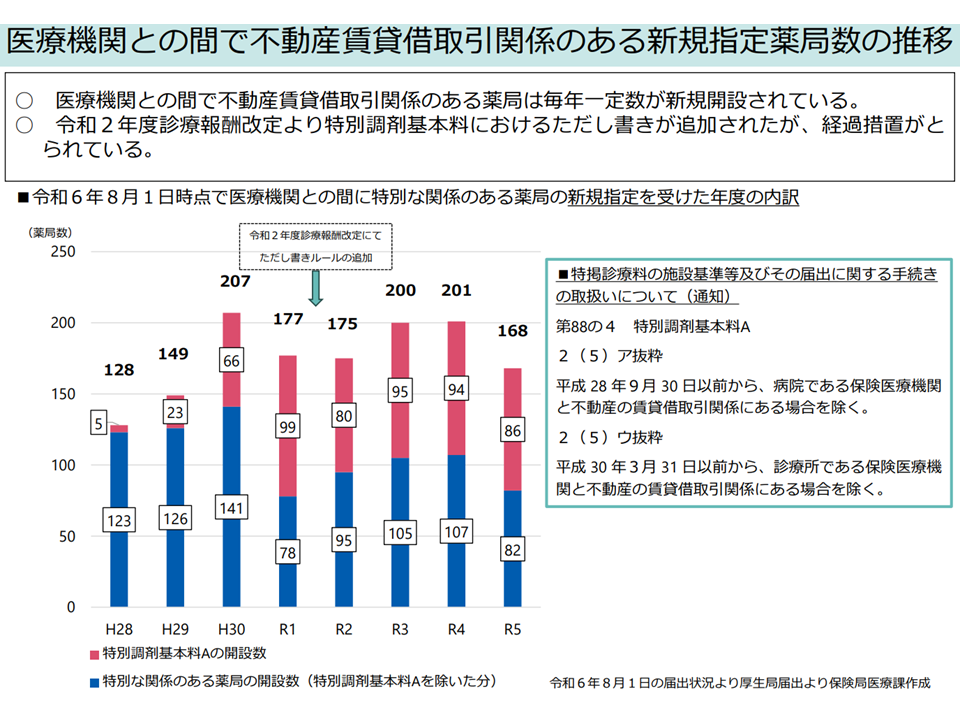

なお、清原薬剤管理官は次のような点にも留意すべきとも指摘しており、今後、具体的な「ただし書きを悪用する薬局への対応」が検討されます。

▽「従前より医療モールなどに出店している」薬局が特別調剤基本料Aを算定しなければならない事態を避ける必要がある

敷地内薬局の開設時期(中医協総会7 251024)

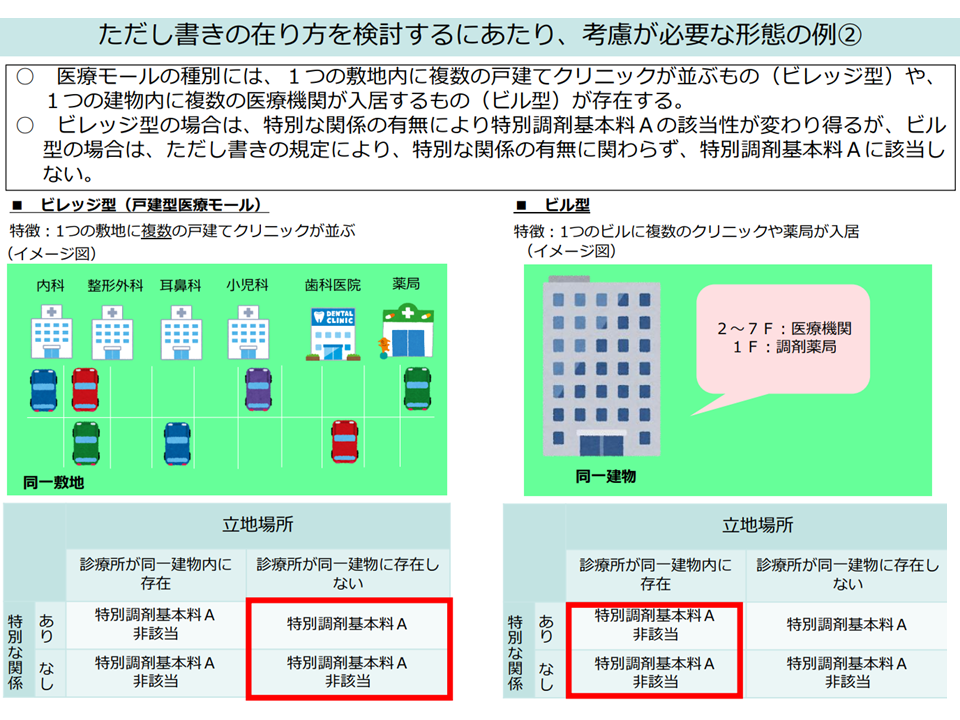

▽例えば医療モールについては、形態も考慮する必要がある

敷地内薬局の開設パターン1(中医協総会8 251024)

敷地内薬局の開設パターン2(中医協総会9 251024)

離島等で薬局を行政が誘致する場合などには「敷地内薬局と扱わない」特別ルールを検討

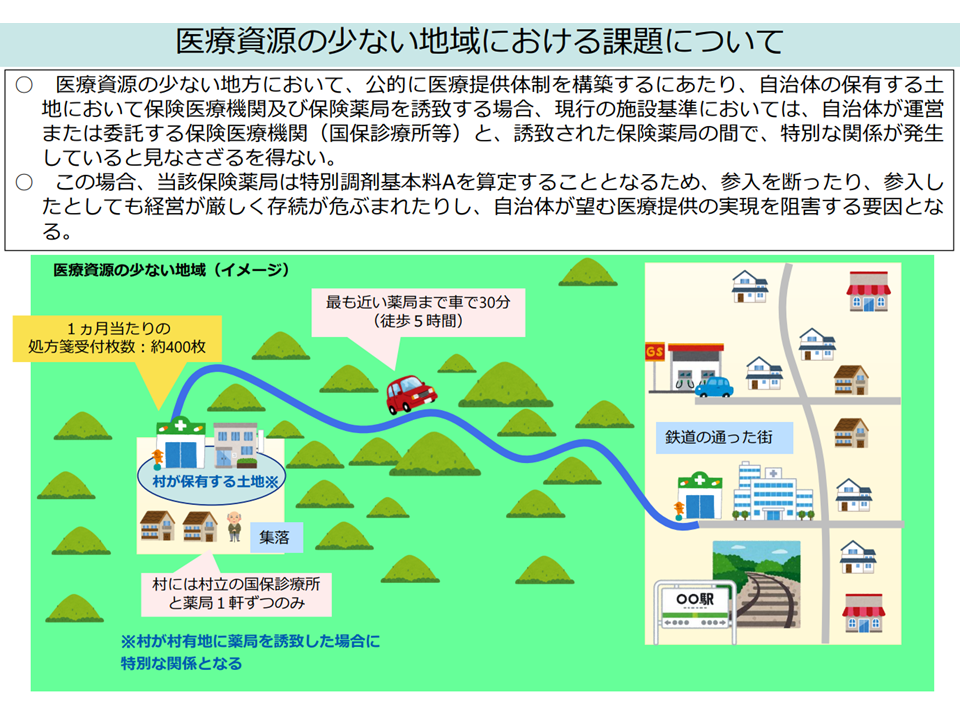

一方、(3)は離島やへき地などで、地域住民の薬剤アクセスを確保するために薬局を誘致したところ、自治体保有の敷地に薬局を設置したため「自治体病院などの敷地内薬局」となり、低い特別入院基本料Aを算定しなければならないケースをどう考えるか、という論点です。

上述のように特別入院基本料Aは非常に低い点数が設定されているため、「薬局単体での経営維持」が困難となります。この場合、せっかく誘致した薬局が撤退してしまい、地域住民の薬剤アクセスが大きく阻害されてしまう可能性があります。

離島等での問題点(中医協総会10 251024)

この点について中医協委員からは、▼住民の薬剤アクセスを確保するために、「行政が関与する場合の特別対応」などを検討してはどうか(森委員)▼具体的な事例を分析したうえで「配慮措置」を検討すべき(江澤委員)▼医療機関と薬局との独立性担保、妥当な土地・建物の賃借料設定など、条件を明確化したうえで「通常の(高い)調剤基本料算定」を認めることが考えられる(松本委員)—といった声が出ています。

今後、具体的な「特別ルール」設定を検討していきます。

敷地内薬局から特別の関係にある医療機関への情報提供、報酬で評価すべきか?

ところで、病院と薬局との密接な情報連携を促していくことが医療の質向上につながるため、保険薬局サイドには「医療機関への情報提供」に関して、例えば次のような報酬上の評価が行われています。

▽特別薬剤管理指導加算2

→抗がん剤使用患者について、保険薬局が薬学的管理、指導・服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、医療機関に情報提供を行うことを評価する

▽吸入薬指導加算

→喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に、保険薬局が、吸入薬の説明、練習用吸入器を用いた指導を行い、その結果を医療機関に情報提供することを評価する

こうした診療報酬項目は「特別調剤基本料Aを算定する敷地内薬局」では、特別な関係を有する保険医療機関への情報提供を行ったとしても算定できません。

特別調剤基本料Aの加算算定制限(中医協総会11 251024)

しかし厚労省の調べでは、次のように「特別調剤基本料Aを算定する敷地内薬局」では相当程度「高度な薬学管理」を行っている状況が明らかになっています。

▽特別調剤基本料A算定薬局では、医療用麻薬を使用する患者に対する薬学的管理等の評価である【麻薬管理指導加算】の算定割合が高く、しかも増加傾向にある

敷地内薬局における麻薬管理状況(中医協総会12 251024)

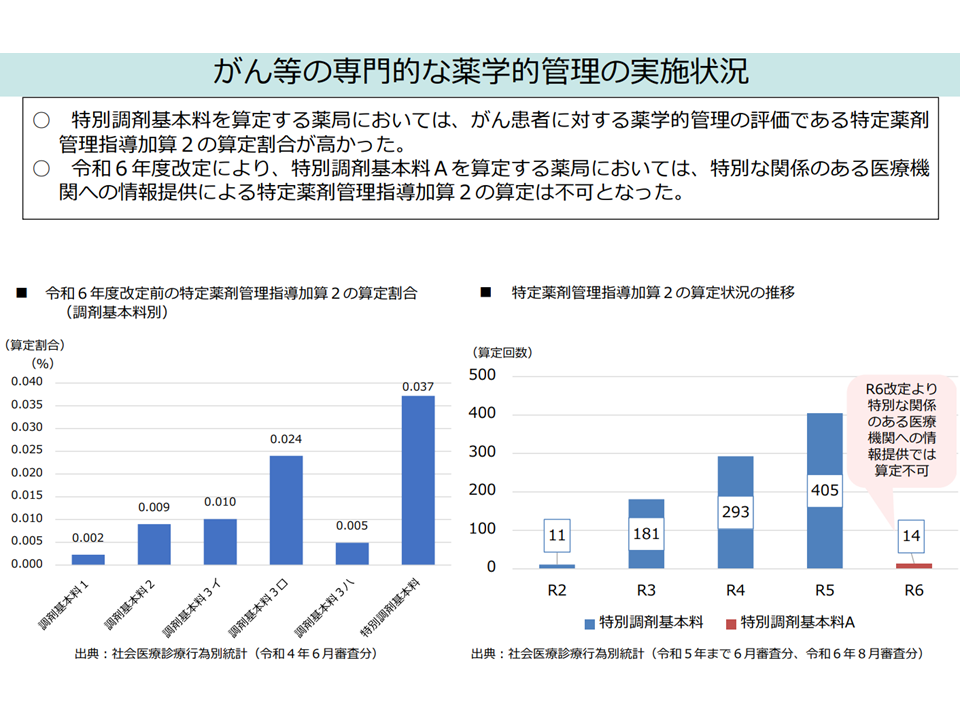

▽特別調剤基本料を算定する薬局では、がん患者に対する薬学的管理の評価である特定薬剤管理指導加算2の算定割合が高い

敷地内薬局における抗がん剤管理状況(中医協総会13 251024)

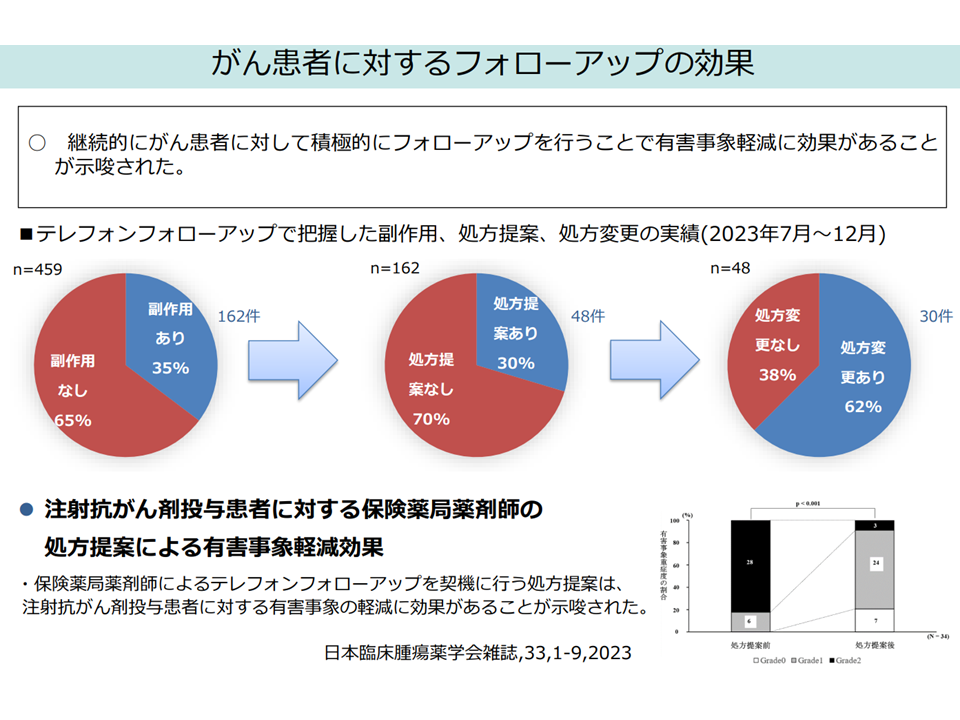

「継続的にがん患者に対して積極的にフォローアップを行うことで有害事象軽減に効果がある」との研究結果を踏まえると、例えば抗がん剤治療中の患者について薬局から医療機関への情報提供をさらに推進していくことが重要と考えられます。その場合、上記の「算定制限」ルールは、情報提供を阻害してしまわないか?とも思われます。

がん患者への積極的フォローが有用(中医協総会14 251024)

しかし中医協委員からは、▼薬学管理の重要性はどの薬局でも同じであり、高機能病院の敷地内薬局で「高度な薬学管理が求められる」ことも当然である。現在のルール(算定不可)を継続すべき(森委員)▼敷地内薬局と医療機関との関連性を踏まえたルールであり、そこでは「抗がん剤治療」なども想定しているはずである。現在のルール(算定不可)を継続すべき(江澤委員)▼特別調剤基本料A算定薬局では「専門性が高い」ことも事実である。がん患者のフォローの必要性など、個別の加算等について評価の妥当性(算定不可→算定可への見直しなど)を検討すべき(松本委員)—といった声が出ています。

診療側・支払側の立場を超えて「敷地内薬局への厳しい対応」を求める声が出ており、ほかにも▼敷地内薬局においてルールのすり抜け、逸脱が続いている。2024年度診療報酬改定で検討のみされた「グループ減算」(敷地内薬局を持つ場合、当該敷地内薬局だけでなく、グループ薬局全体の調剤基本料を低くするなどの厳しい対応を取る仕組み)も改めて検討していくべき(森委員)▼門前薬局についても「医薬分業」「かかりつけ薬局・薬剤師機能」といった面で問題があり、さらに敷地内薬局では「経営の独立性」すら怪しい。問題があるケースには厳しく対応すべき(松本委員)—といった声も出ています。

関連して支払側の松本委員は、▼不適切な事例を是正していくために「院内調剤と院外処方との格差是正」も検討すべき▼医療モールなどは患者の利便性を謳うが、経営面では非効率だろう。自由開業制は否定しないが、クリニックの大規模化(例えば医療モールで開設するクリニック全体を「1つの医療機関」と見做すなど)も検討していくべき—と進言しています。

病院、とりわけ急性期病院については「医療の質」とともに「経営の維持」を考慮して「集約化」の方向で議論が進んでいます。また訪問看護ステーションについても「機能強化」や「経営の安定」に向けた大規模化が進められています。

そうした動きを睨み、「クリニックについても在宅医療対応などの機能強化、経営の安定化、医師働き方改革の推進などに向けて大規模化、集約化、統合・再編を促していくべき時期に来ているのではないか」と指摘する識者も少なくない点に留意が必要でしょう。

なお、同日の中医協総会では精神医療についても議論が行われ、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長から、▼多職種による質の高い医療の提供等を目指し「急性期の入院料でも、看護職員だけでなく、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師をより柔軟に配置できるようにする」(施設基準で「看護師、精神福祉士等が●対1以上の配置」と規定するなど)▼病床数削減を行っているなどの小規模医療機関が、「質の高い入院医療、地域生活に係る外来医療の提供や障害福祉 サービスの提供等を行う」ことを評価してはどうか▼精神科救急急性期医療入院料等について「医療保護入院等の割合が高い」との要件を見直してはどうか▼精神科救急医療体制加算の評価(現在は精神科救急医療体制整備事業において都道府県が指定した類型に基づく評価となっている)をどう見直すべきか▼統合失調症治療薬「クロザピン」の新規導入に関する医療機関の体制整備のあり方を踏まえ、「病棟ごと」でなく「病院ごと」の新規導入実績を要件化してはどうか▼精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の治療提供体制の普及を図るために診療報酬上の工夫を行ってはどうか—といった論点が示されています。

【関連記事】

2026年度診療報酬改定、「物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取りまく環境の変化への対応」を重点課題に―社保審・医療保険部会(1)

大規模急性期病院の消費税負担、診療報酬による補填は60%台にとどまり、8000万円から1億7000万円の損税発生病院も―四病協

費用対効果評価制度に基づく価格調整、「価格引き上げ要件の明確化」や「効果が変わらず高額な製品の対応」など検討―中医協部会

「長期収載品の選定療養費」導入で後発品使用が大進展、後発医薬品使用体制加算等を継続すべきか、廃止すべきか?―中医協総会(2)

大病院→地域医療機関の逆紹介をどう進めるか、生活習慣病管理料、かかりつけ医機能評価する診療報酬はどうあるべきか―中医協総会(1)

長期収載品の選定療養について対象・患者特別負担の拡大を図るべきか、OTC類似医薬品を保険給付から除外すべきか—社保審・医療保険部会

2026年度材料価格制度改革、小児用医療機器の開発促進を狙って「評価の充実」などを検討—中医協・材料部会

条件・期限付き承認を受けた再生医療等製品、本承認までの間「有用性加算等での評価」を控えるべきか—中医協総会

2026年度薬価制度改革、市場拡大再算定の特例ルールの是非をどう考えるか、医薬品の原価開示をどう進めるか—中医協(3)

ICUの施設基準に「設置病院の救急搬送件数・全身麻酔手術件数」など盛り込むべきか、ICU5・6の存廃をどう考えるか—中医協総会(2)

2023年度から24年度にかけて病院経営はさらに悪化、医業「赤字」病院割合は73.8%、経常「赤字」病院割合は63.6%に増加—四病協

「病院の救急搬送受け入れ件数」を急性期1入院料の施設規準に盛り込み、DPC標準病院群の基礎係数切り分けなど検討—中医協総会(1)

病院経営状況は更に悪化しており2026年度診療報酬による対応が重要となるが、併せて医療の無駄排除など十分に進めよ—社保審・医療部会(2)

2024年度に大学病院全体で「508億円の経常赤字」、22年度比で医薬品費が14.4%増、診療材料費が14.1%増と経営圧迫—医学部長病院長会議

機能強化型の在支診・病の中でも「より緊急往診等の実績が多く、医師を多く配置する医療機関」をより手厚く評価しては—中医協総会

病院経営は厳しさを増しており、「緊急の財政支援」「入院料の引き上げや地域包括医療病棟の施設基準等緩和」など要望へ—日病・相澤会長

地域包括医療病棟の施設基準をどう見直すか、回復期リハビリ病棟の実績基準や重症患者割合基準をどう考えるか—入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、「医療機関経営の維持」と「医療保険制度の維持」とのバランスをどう確保すべきか―社保審・医療保険部会

費用対効果評価制度に基づき価格調整が行われた38品目の「製品価格全体に対する価格調整額の割合」は中央値でマイナス4.29%―中医協

2026年度材料価格制度改革、「チャレンジ申請の有用性データの在り方」「プログラム医療機器の評価基準など整理―中医協・材料部会

ICU施設基準への「病院の救急搬送・全身麻酔手術件数」導入、宿日直医師配置するICU5・6の在り方など検討—入院・外来医療分科会(2)

2026年度診療報酬改定、急性期入院医療の評価指標、内科系症例の看護必要度評価、DPC改革等の方向を検討—入院・外来医療分科会(1)

2026年度薬価制度改革、医薬品業界からは「カテゴリ別の薬価改定ルール」案が提示される—中医協・薬価専門部会

医療分野を「基幹インフラ制度」に追加へ、特定機器による「言わばサイバー攻撃の時限爆弾」導入を阻止―社保審・医療部会

ICT利活用で「医師事務作業補助者の負担軽減」を図り、さらに「医師の業務負担軽減」に繋げていくべきではないか—入院・外来医療分科会(2)

「救急対応に積極的な病院ほど経営が厳しい」状況改善を、総合入院体制加算と急性期充実体制加算の一本化検討を—入院・外来医療分科会(1)

医療費の動向はコロナ禍「前」水準に戻ったと考えられる、医科入院では「在院日数減→延べ患者減」が進む—中医協総会

2026年度DPC制度改革、入院期間IIを現在の「平均在院日数」から「在院日数の中央値」に設定しなおしてはどうか—入院・外来医療分科会(3)

包括期機能を持つ病院について、例えば「高齢者の救急搬送や介護施設との連携」などを指標に評価してはどうか—入院・外来医療分科会(2)

看護必要度、A・C項目に内科的処置を追加し、救急搬送受け入れ度合い等に着目した該当患者割合への加算を検討—入院・外来医療分科会(1)

2025年度補正予算で「1床当たり50-100万円」の病院経営支援、2026年度に10%超の診療報酬プラス改定を実施せよ—6病院団体

薬剤師の「薬局→病院」シフトのために調剤報酬での対応を検討できないか?後発品調剤体制加算は継続すべきか?—中医協総会

2026年度診療報酬改定、医療提供サイド委員は「大幅なプラス改定・基本料の大幅引き上げ・人員配置基準緩和」など要請―社保審・医療部会(1)

特定集中治療室管理料5・6(ICU5・6)、入室患者の重症度は他のICU1-4と同様であり「点数差の縮小」検討が必要—日病協

2026年度材料価格制度改革、「コスト増による採算割れ」対応、「医療機関の逆ザヤ」対応などを検討せよ―中医協・材料部会

2026年度診療報酬改定、「在宅医療の充実」と「不適切な在宅医療の是正」の両立を目指せ—中医協総会(3)

2026年度診療報酬改定、「物価・人件費高騰への対応」や「保険料負担軽減、国民皆保険の持続可能性確保」が重要視点―社保審・医療保険部会

より多くの医療機関に「データ提出」求めるにあたり、医療機関の負担軽減や医療機関のメリットも考慮を—入院・外来医療分科会(4)

「6か月に一度も検査を行わない」生活習慣病管理は適切か?大病院からクリニック等への逆紹介を推進すべき—入院・外来医療分科会(3)

「身寄りがなく同居者が不明な者」を入退院支援加算の対象患者に含めるべきか、「面会制限」はどうあるべきか—入院・外来医療分科会(2)

救急搬送受け入れ件数や全身麻酔手術件数を指標に「ICU等の設置を認める病院」を絞り込んではどうか—入院・外来医療分科会(1)

病院経営は厳しく「自転車操業」状態、とくに大規模な急性期病院で極めて経営状況が厳しい—中医協総会(2)

物価・人件費が高騰する中での「入院時の食事」提供、人口・医療資源の少ない地域の医療体制をどう確保するか―入院・外来医療分科会(5)

入院時の食事基準額引き上げ後も物価・人件費高騰が続き、病院給食提供の継続が非常に難しい事態に陥っている―四病協

療養病棟の「処置/疾患・状態」の内容を見直すべきか、身体拘束最小化、自宅復帰、経腸栄養移行をどう促すか―入院・外来医療分科会(4)

回復期リハビリ病棟、「リハの効果評価」と「クリームスキミング防止」とのバランスをどう確保すべきか―入院・外来医療分科会(3)

「土日祝日のリハビリ実施・入院(発症・受傷)から3日以内のリハビリ実施」をどのように促していくべきか―入院・外来医療分科会(2)

ベースアップ評価料、「2024・25年度で4.5%の賃上げ」を目指しているが、現状では「3.4%の賃上げ」にとどまる―入院・外来医療分科会(1)

自治体病院の9割近くが経常赤字という異常事態の中、入院基本料の大幅引き上げ、緊急の経営支援などを要望—全自病・望月会長

2026年度診療報酬改定に向け入院料引き上げ、救急搬送を多く受け入れる地域包括ケア病棟の評価充実等検討を―地ケア推進病棟協・仲井会長

費用対効果評価制度、「保険償還の可否判断に用いない、価格調整範囲は加算部分のみ」との現行制度を見直すべきか―中医協

物価高騰・円安で「医療機器の逆ザヤ」(償還価格<購入価格)問題が拡大、2026年度材料価格制度改革での対応は?―中医協・材料部会

2026年度薬価制度改革に向けた論点が出揃う、イノベーション評価・皆保険の持続可能性・安定供給の3本柱—中医協・薬価専門部会

認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、介護費縮減効果は勘案せず、2025年11月から薬価を15%引き下げ―中医協総会(2)

2024年度、自治体病院の86%が経常赤字、95%が医業赤字と「過去最悪」、大規模急性期病院では9割超が経常赤字—全自病・望月会長

2026年度診療報酬改定に向け「集約化すべき急性期入院医療の内容はどこか」などをより詳しく分析・検討せよ―中医協総会(1)

急性期入院医療の評価指標、包括期入院医療の評価指標、看護必要度における内科評価などをさらに詳しく分析・検討—入院・外来医療分科会(4)

診療報酬で医師働き方改革をどう支援すべきか、医師事務作業補助者の確保をどう促進すべきか—入院・外来医療分科会(3)

「人生の最終段階でどういった医療を受けたいか」の意向確認、身体拘束最小化をさら進めるために何が必要か—入院・外来医療分科会(2)

外科医不足解消に向け、「急性期入院医療・高難度手術の集約化」や「外科医の給与増」などを診療報酬で促進せよ—入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定や病院経営維持に向け、8月下旬の概算要求に間に合う形で政府に具体的な要望を行う—日病・相澤会長

地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の「中間評価」創設を、急性期病棟とのケアミクスは柔軟に認めよ―地ケア推進病棟協・仲井会長

効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)

白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)

病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協

特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)

2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長

地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協

外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会

2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会

救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体