健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

2025.6.23.(月)

オンライン診療は普及してきているが「健全な形でのオンライン診療」が進んでいるのか、状況を注視する必要がある—。

オンライン診療のデメリットを補完するために、オンライン診療と対面診療を組み合わせる「D to P with D」や「D to P with N」形態に注目が集まり、診療報酬での評価も進められてきているが、利用状況は低調である。利用促進に向けて何が考えられるか—。

へき地など医師不足の地域では、医療提供体制の穴を補完するための「オンライン診療」に期待が集まっているが、やはり実施状況は低調である。実施促進に向けたどういった方策が考えられるか—。

6月19日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こうした議論も行われました(同日のデータ提出を評価する加算に関する記事はこちら、生活習慣病管理料等に関する記事はこちら、機能強化加算・地域包括診療料などに関する記事はこちら)。

6月19日に開催された「令和7年度 第4回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

目次

「健全な形」「良い形」でのオンライン診療普及のためにどのような方策が考えられるか

2026年度の次期診療報酬に向けて、入院・外来医療分科会で入院医療・外来医療に関する「専門的な調査・分析」と「技術的な課題に関する検討」が進んでいます。

(これまでの議論に関する記事)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

・データ提出を評価する加算

・生活習慣病管理料など

・機能強化加算・地域包括診療料など

6月19日の会合では、▼データ提出を評価する加算▼外来医療外来医療(かかりつけ医機能を評価する地域包括診療料・加算や機能強化加算、生活習慣病管理料など)▼オンライン診療—を議題としており、本稿ではオンライン診療に焦点を合わせます。

2018年度の診療報酬改定で「オンライン診療料」などが創設され、情報通信機器を用いた診療が本格的にスタート。その後、「新型コロナウイルス感染症に伴うオンライン診療の拡大」、「一定の要件下での初診からのオンライン診療の解禁」など、その範囲は拡大してきています。

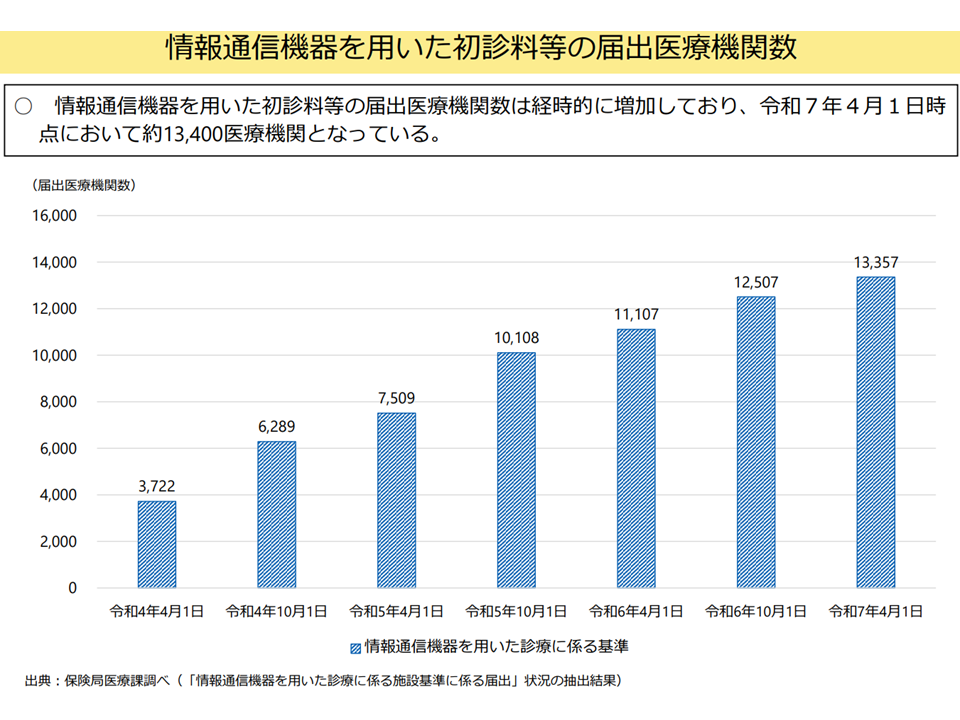

6月19日の入院・外来医療分科会には、次のようにオンライン診療を実施する医療機関が拡大しているものの、「好ましくない形での拡大」が進んでいる可能性もあることが示されました。

▽オンライン診療の届け出は拡大している

オンライン診療の普及が進んでいる)(入院・外来医療分科会(4)1 250619)

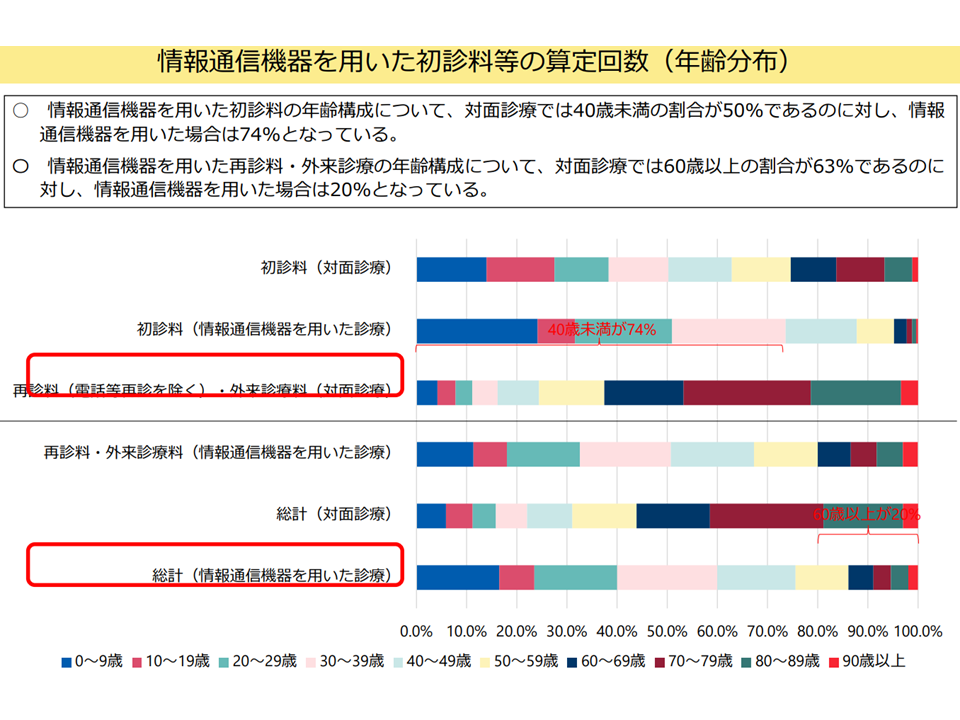

▽40歳未満の初診患者の割合を見ると、対面診療では「50%」にとどまるが、オンライン診療では「74%」と多い

オンラインと対面とでの、「初診」の患者構成の違い(入院・外来医療分科会(4)2 250619)

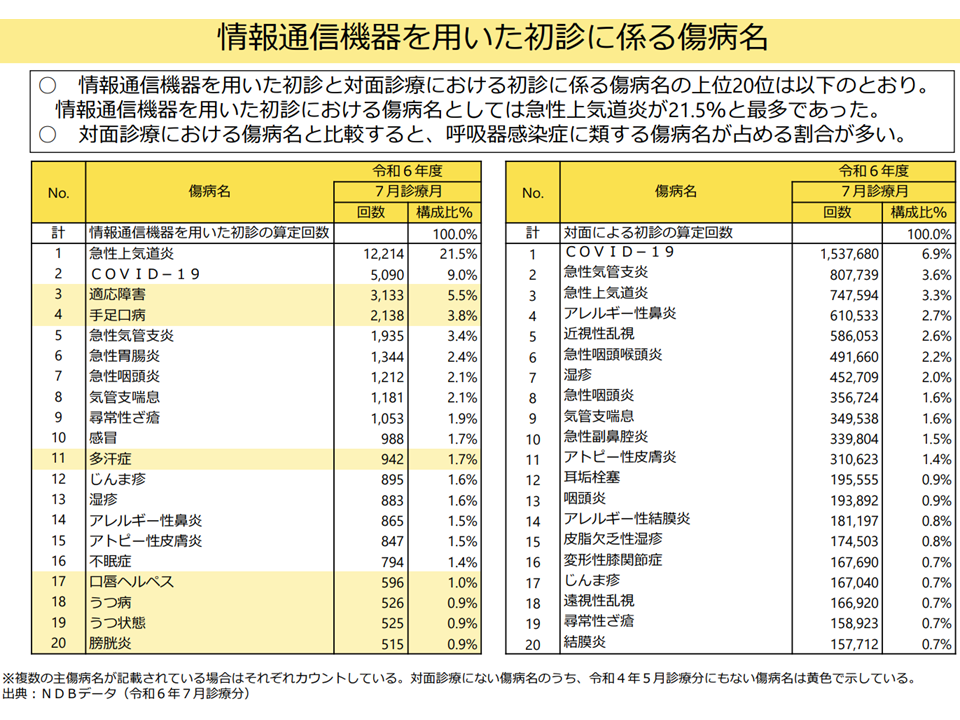

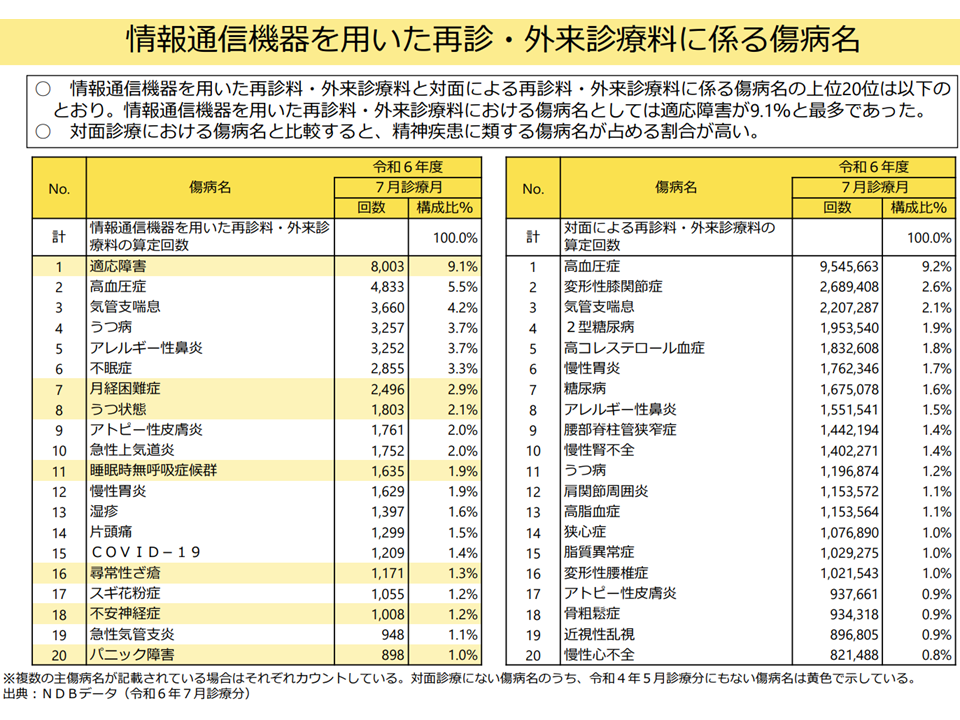

▽対面診療とオンライン診療とで、患者の傷病名を比べると大きな違いがあり、オンライン診療では「適応障害」などが上位に来ている

オンラインと対面での、初診における傷病名構造の違い(入院・外来医療分科会(4)3 250619)

オンラインと対面での、再来における傷病名構造の違い(入院・外来医療分科会(4)4 250619)

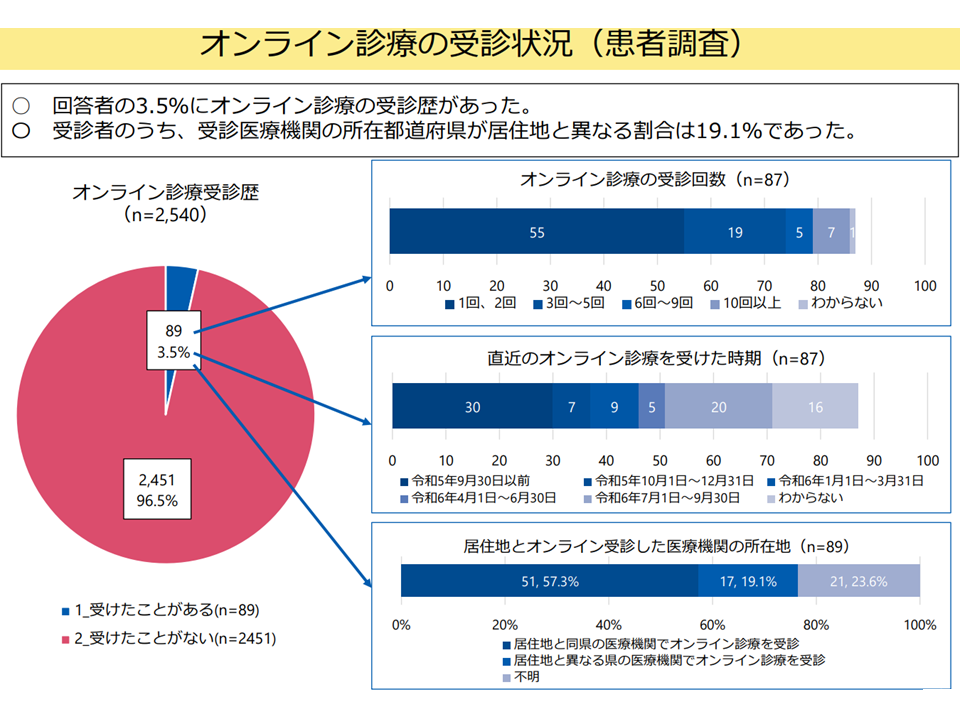

▽受診者のうち「受診医療機関の所在都道府県が居住地と異なる割合」は19.1%(遠隔地の医療機関を受診する割合が一定程度ある)

オンライン診療の受診状況(入院・外来医療分科会(4)5 250619)

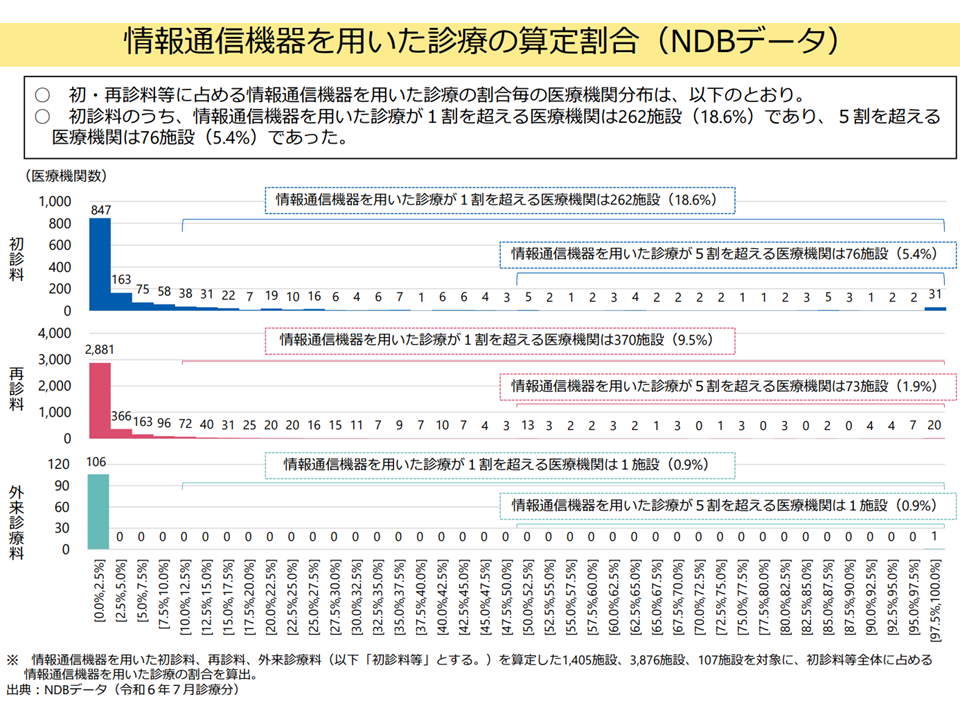

▽一部に「初診料のうち、オンライン初診が5割超える」医療機関がある

オンライン診療の占める割合が高い医療機関もある(入院・外来医療分科会(4)6 250619)

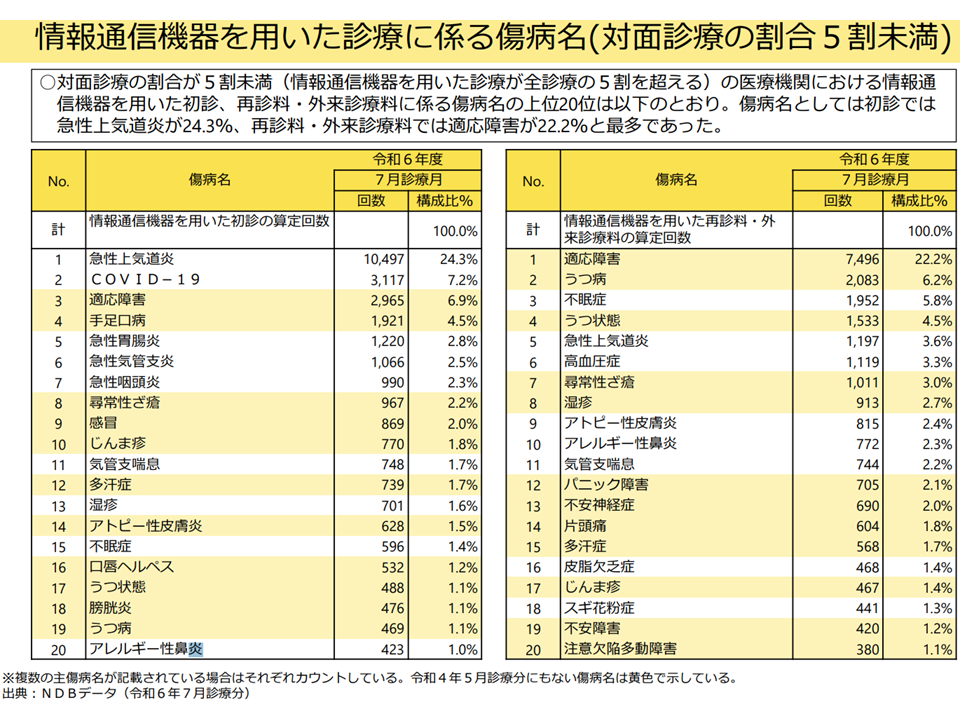

▽「オンライン診療が全診療の5割を超える」医療機関におけるオンライン診療患者の傷病名は、初診では急性上気道炎が最多(24.3%)、再診では適応障害が最多(22.2%)

オンライン割合と、傷病名との関係(入院・外来医療分科会(4)7 250619)

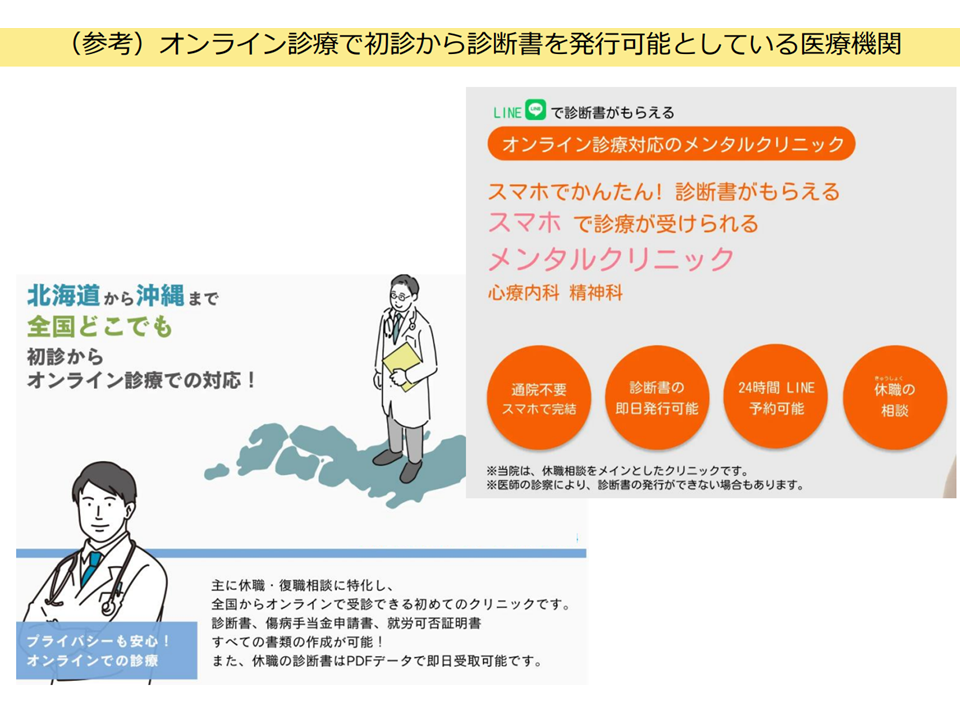

これらのデータから、ただちに「不適切なオンライン診療が跋扈している」と述べることはできませんが、「オンライン診療で初診から診断書を発行可能」と謳う医療機関もあることから「不適切なオンライン診療を行っている医療機関」がある可能性も伺え、「さらなる状況把握とデータ分析」をしていく必要があると多くの委員が指摘しています。例えば▼オンラインでの精神科医療について、精神科の専門医を招いて状況報告などをしてもらってはどうか(鳥海弥寿雄委員:東京慈恵会医科大学前医療保険指導室室長)▼地域別(大都市、地方都市、へき地など)でのオンライン診療の実施状況などを詳しく分析してはどうか(林田賢史委員:東京大学大学院医学系研究科特任教授)▼例えば「オンライン初診の翌日にオンライン再診を行い、向精神薬などを容易に処方できる」「AIを使って医師になりすます」などの問題への対処も必要であり、またすでに「オンライン診療で初診から診断書を発行可能」と謳う医療機関もあり、適切なオンライン診療の育成をどう図るのかを考える必要がある(津留英智委員:全日本病院協会常任理事)—などの声が目立ちます。

「初診から、オンライン診療で診断書を発行する」と謳う医療機関もある(入院・外来医療分科会(4)8 250619)

一方、「精神科を受診するハードルを考慮すれば、オンラインでの精神科対応には大きな意味がある。良い形でオンライン診療を普及・拡大するために何が必要かをしっかり考える必要がある」(田宮菜奈子委員:筑波大学医学医療系教授)との声も出ています。

今後、さらなるデータ分析を行い「健全な形、良い形でオンライン診療を普及させるために、診療報酬面でどういった対応が可能か」という議論を詰めていくことになります。

「D to P with D」を評価する遠隔連携診療料、依然として算定状況は極めて低調

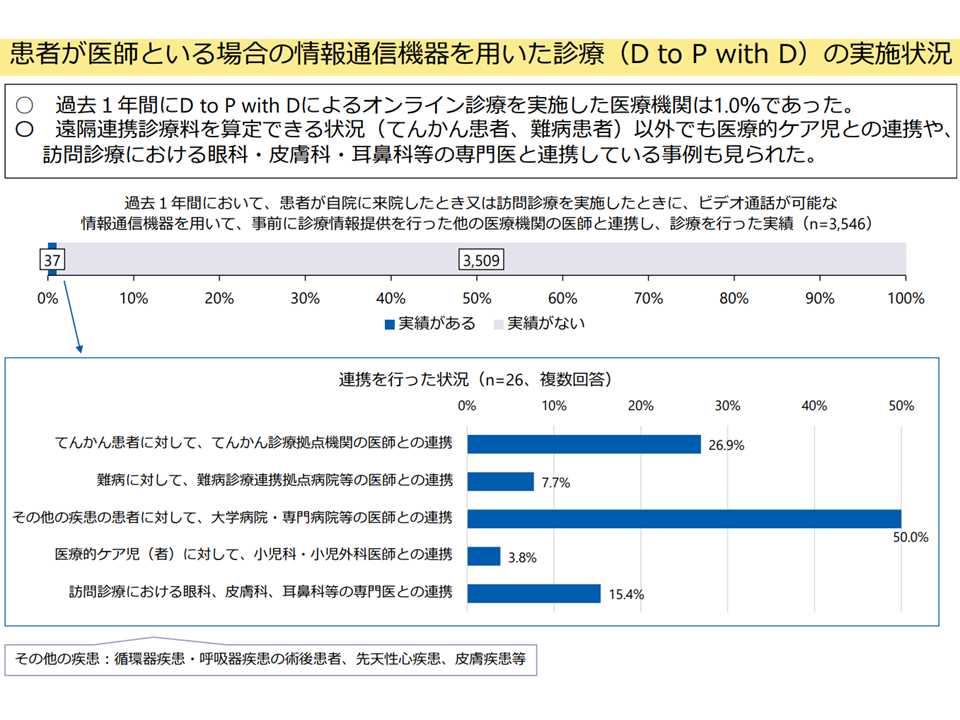

ところで、オンライン診療には「触診などが行えず、誤診や見落としなどのリスクが高まる」等の限界が指摘されます。そこで、対面診療とオンライン診療を組み合わせた「D to P with D」や「D to P with N」に注目が集まります。

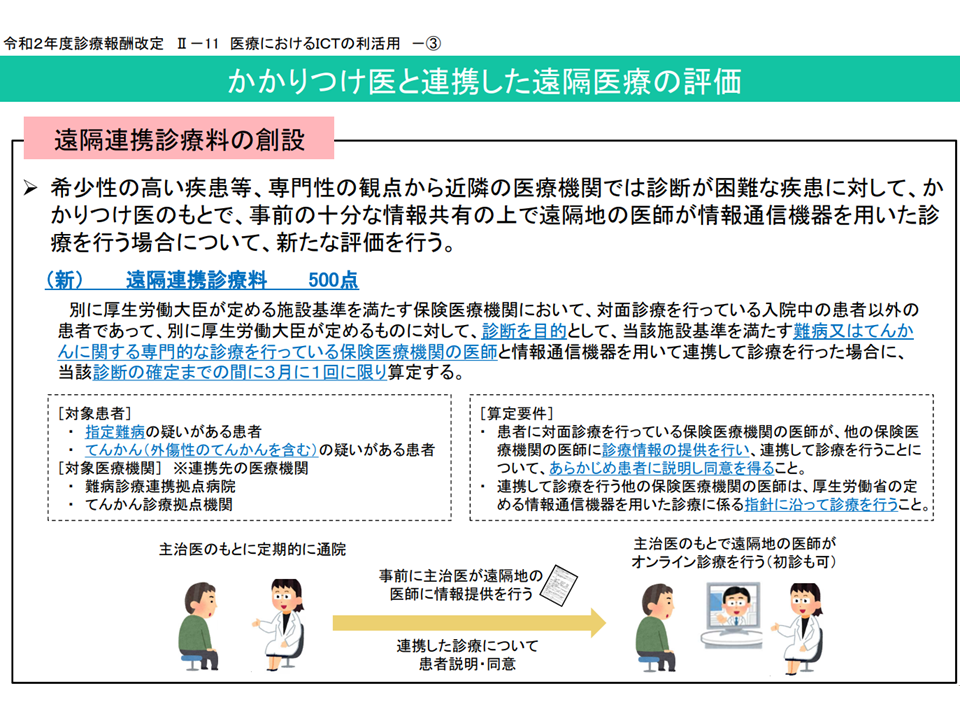

前者の「D to P with D」は、例えば「患者が近隣のかかりつけ医療機関などを対面受診する」→「診療の場と専門医等をオンラインで結ぶ」→「患者は、対面でかかりつけ医から、オンラインで専門医から、指導等を受ける」というものです。「遠方の専門医を受診する」患者負担の軽減、「限られた専門医の労力」の有効活用、「かかりつけ医との対面診療」により詳細な情報の伝達・見落とし等のリスク軽減等の大きな効果が期待され、2020年度の診療報酬改定で【遠隔連携診療料】として経済的な評価も行われています。

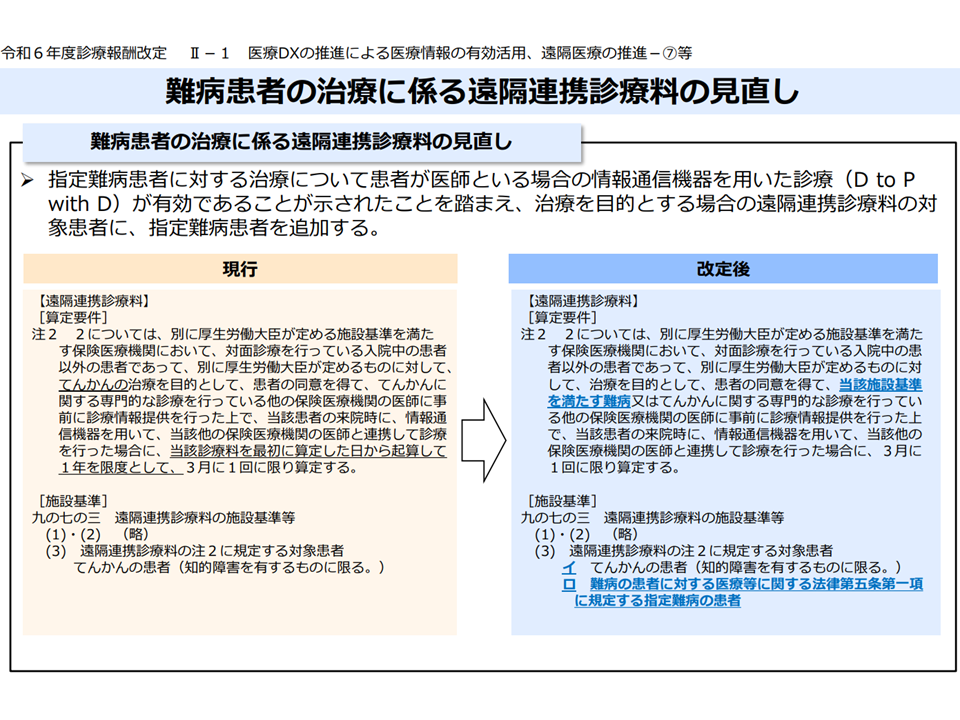

この【遠隔連携診療料】の対象疾患は、当初(2020年度)は対象が「指定難病とてんかんの診断」のみでしたが、2024年度には「指定難病の治療」目的での実施も可能となりました(関連記事はこちら)。

2020年度診療報酬改定で【遠隔連携診療料】を創設(入院・外来医療分科会(4)9 250619)

2024年度診療報酬改定での【遠隔連携診療料】の拡大(入院・外来医療分科会(4)10 250619)

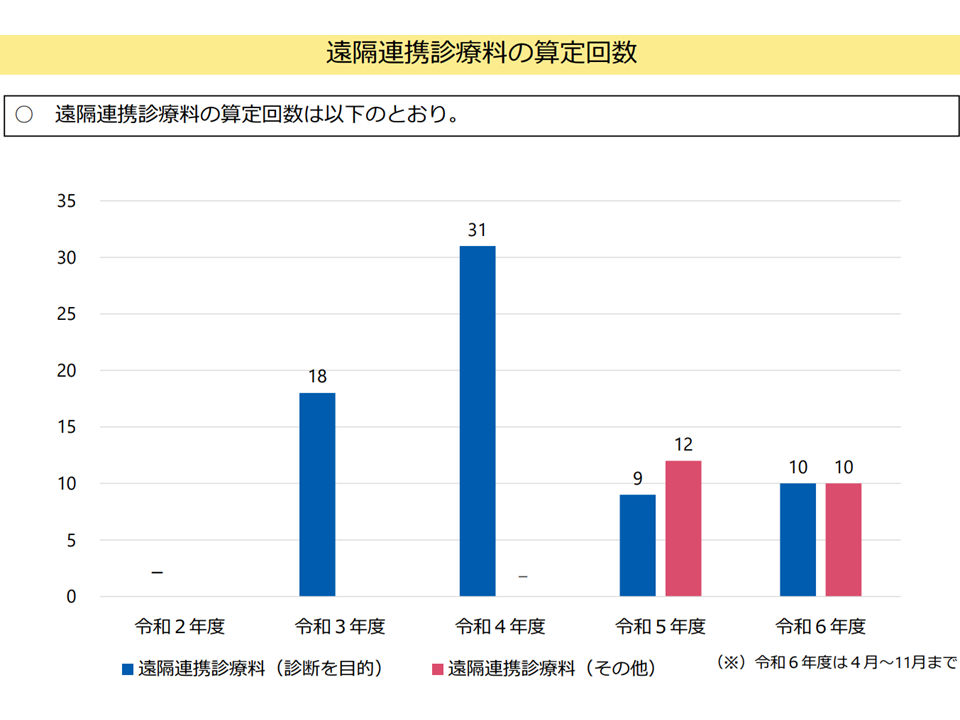

しかし、算定回数は極めて低調(1か月に10件程度)であり、「促進策」(例えば対象疾患の範囲を段階的に広げていくことや、かかりつけ医療機関と施文医療機関の合議精算の整理など)の検討に期待が集まります。

【遠隔連携診療料】の算定は極めて低調1(入院・外来医療分科会(4)11 250619)

【遠隔連携診療料】の算定は極めて低調2(入院・外来医療分科会(4)12 250619)

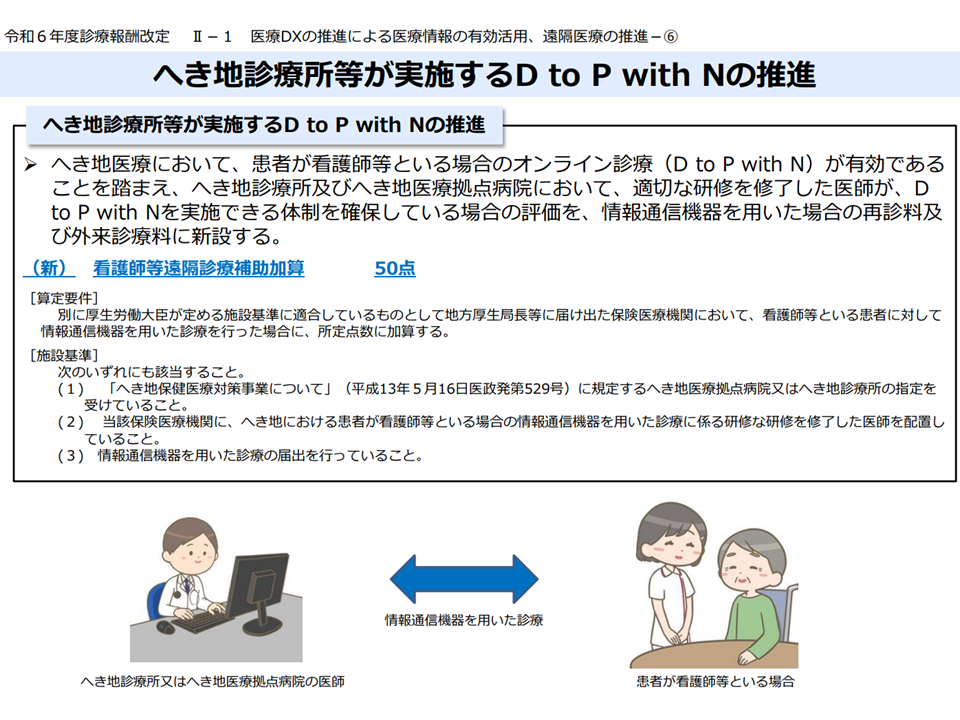

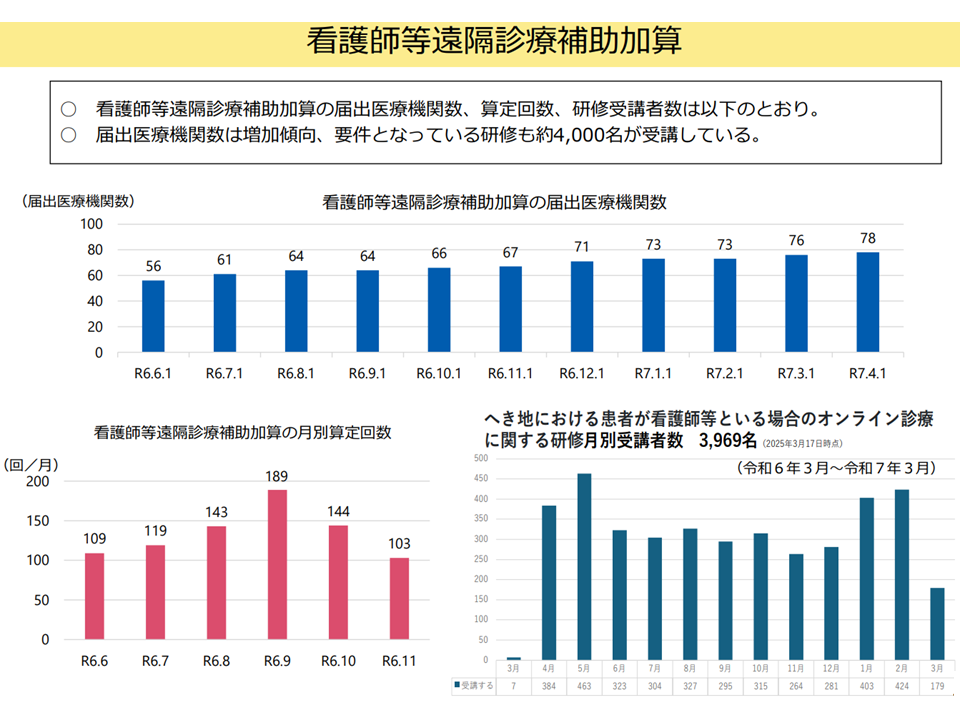

「D to P with N」を評価する看護師等遠隔診療補助加算も算定状況等は低調

後者の「D to P with N」は、例えば「訪問看護師が在宅療養患者宅を訪問する」→「訪問看護の現場と、遠隔地の医師とをオンラインでつなぐ」→「看護師が患者の状況などを医師に説明する、医師が看護師に必要な指示などを行う」という形態です。「オンライン機器の操作に不慣れな患者」の負担軽減、「看護師が対面で患者の状態を把握し、それを医師に伝達する」ことによる状態の正確な把握・見落としリスクの軽減、「医師からの説明を看護師がかみ砕いて説明する」ことにより円滑なコミュニケーションの確保等のメリットが期待でき、2024年度診療報酬改定で【看護師等遠隔診療補助加算】(オンラインによる初診料、再診料などへの加算)が新設されました(関連記事はこちら)。

看護師等遠隔診療補助加算の新設(2024年度診療報酬改定)(入院・外来医療分科会(4)13 250619)

しかし、届け出医療機関は一部にとどまっています。【看護師等遠隔診療補助加算】はオンラインによる初診料等への加算、つまり「オンライン診療を行っている医師」の行為を評価しており、対面で診療を補助する看護師の行為を直接評価するものとなっていない(訪問看護を行う看護師・訪問看護ステーションに対し、オンライン診療を行う医師・医療機関からコストが支払われる形)ことが低調な取得の背景になっているかもしれません。

看護師等遠隔診療補助加算の届け出も低調(入院・外来医療分科会(4)14 250619)

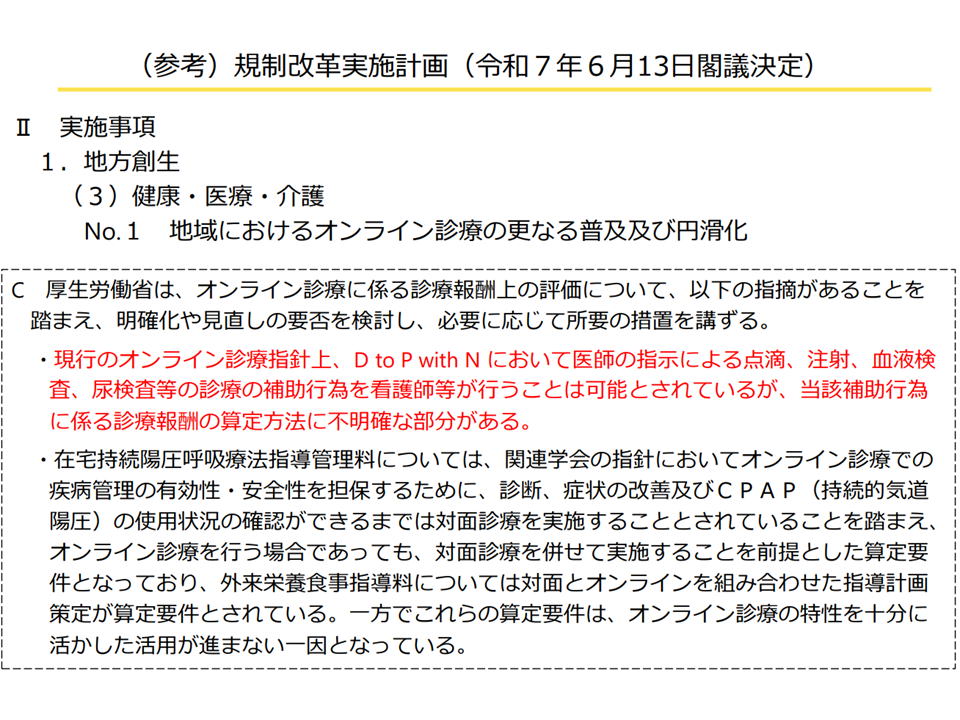

このため、本年(2025年)6月13日に閣議決定された規制改革実施計画では「D to P with N において医師の指示による点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行うことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明確な部分がある」との指摘がなされており、今後、診療報酬改定論議の中で「対応」が検討されていくものと考えられます。

規制改革実施計画で「看護師等遠隔診療補助加算」の見直し等を進言(入院・外来医療分科会(4)15 250619)

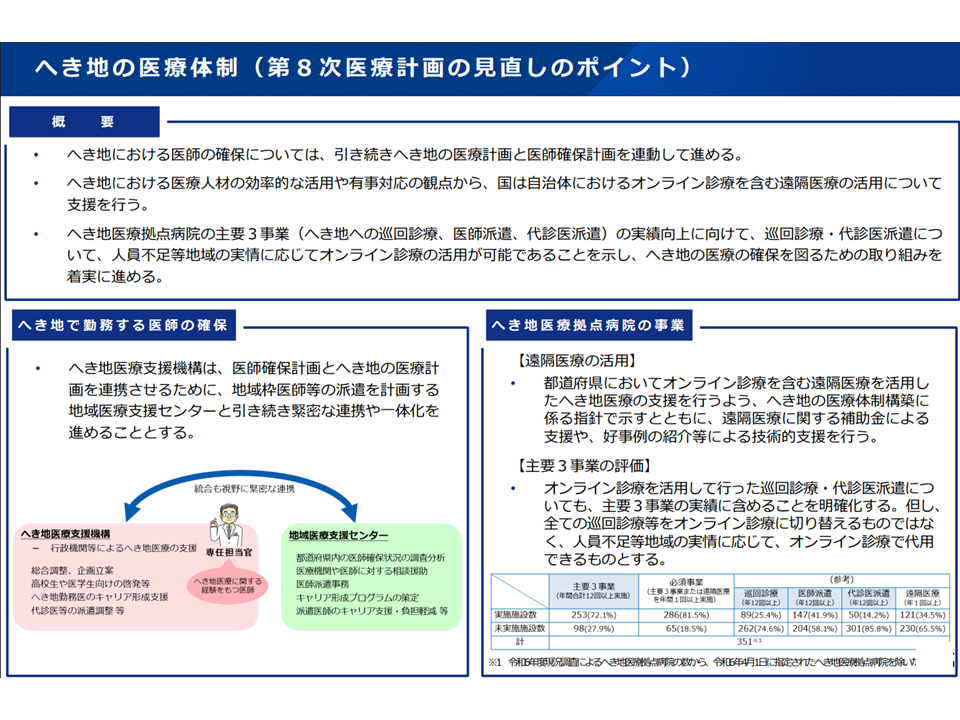

へき地の医師不足等を補完するためのオンライン診療、実施状況は低調

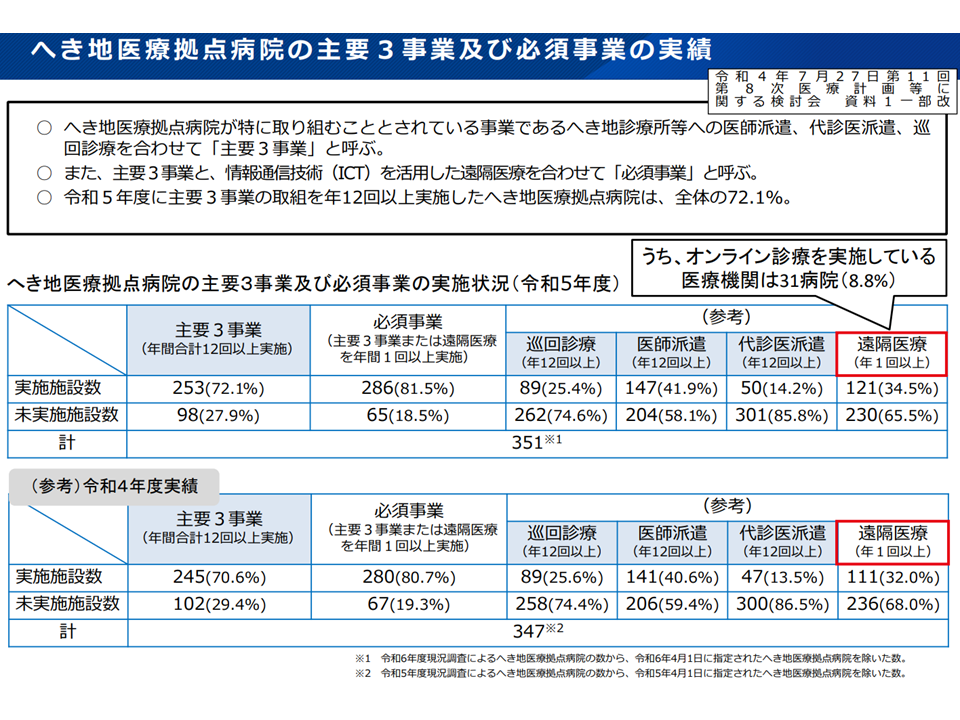

他方、へき地など医師不足の地域では「都市部医療機関からのオンライン診療」が重要となりますが、へき地拠点病院によるオンライン診療実施は、巡回診療などと比べて低調です。

へき地ではオンライン診療の利活用が提言されている(第8次医療計画)(入院・外来医療分科会(4)16 250619)

へき地医療拠点病院によるオンライン診療実施は低調(入院・外来医療分科会(4)17 250619)

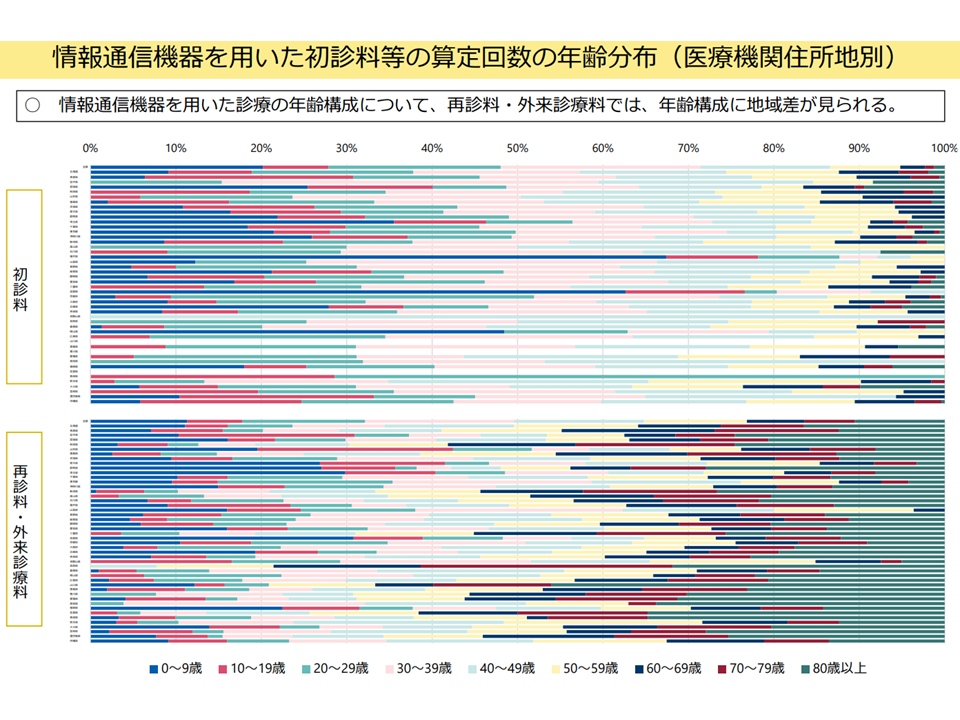

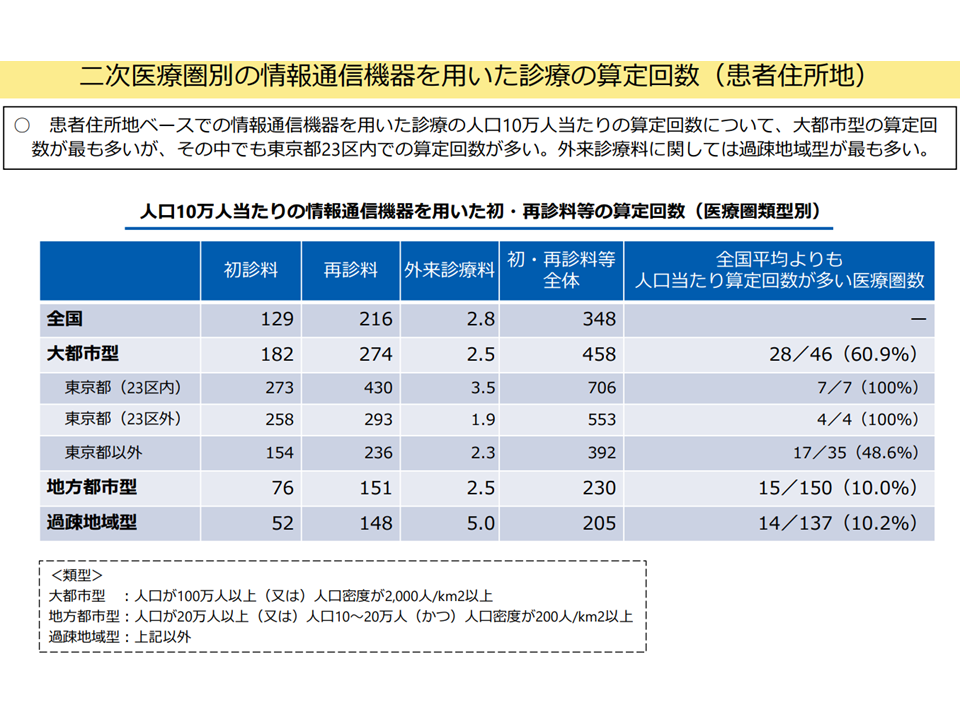

また、オンライン診療の実施状況をみると「地域差が大きい」(東京23区等の大都市で多く、地方で少ない)ことなども明らかになっています。

オンライン診療の実施状況は地域で大きく異なる(患者の年齢構成などに違いあり)(入院・外来医療分科会(4)18 250619)

オンライン診療実施状況は地域区分で大きく異なる(入院・外来医療分科会(4)19 250619)

こうした状況を踏まえながら、「医師不足地域で、医療提供体制の穴を補完するためのオンライン診療」をどのように普及していくのかを検討していきます。

【関連記事】

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体