かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

2025.6.23.(月)

かかりつけ医機能の体制構築を評価する【機能強化加算】について、新たに始まる「かかりつけ医機能報告制度」の報告項目を踏まえて、施設基準や要件の見直しを検討してはどうか―。

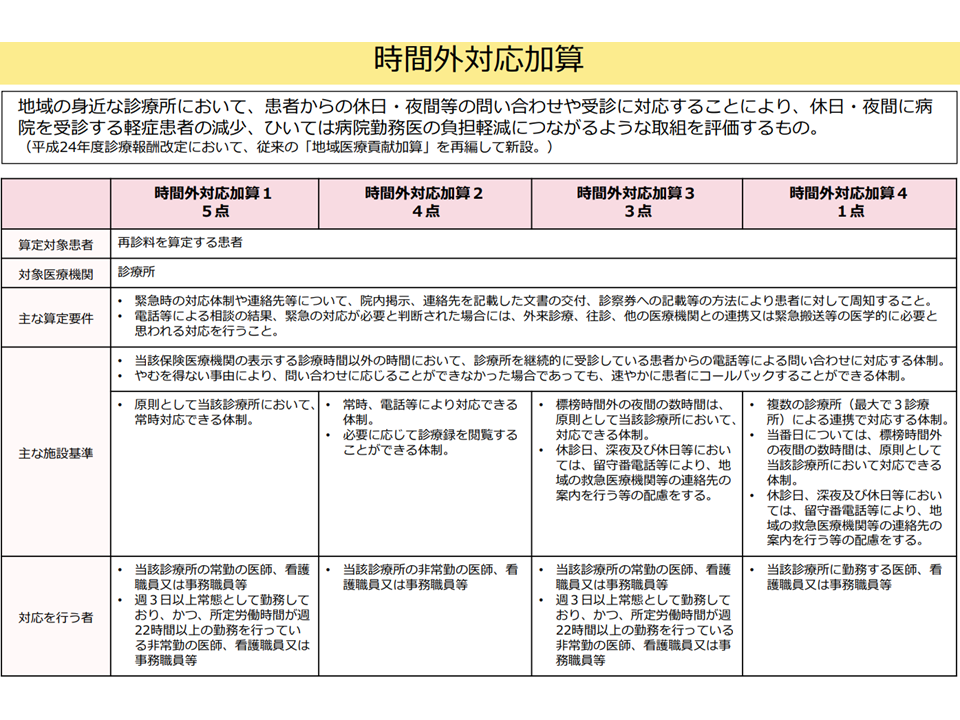

時間外対応加算について、「より地域のクリニックが輪番制に参加しやすくなる」ような見直しを検討してはどうか―。

地域包括診療料や時間外対応加算などの「かかりつけ医機能を評価する診療報酬」の取得状況は低調であり、より多くの医療機関が「かかりつけ医機能を発揮」し、これら診療報酬の積極的な取得に向けて動くような対応を検討する必要がある—。

6月19日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こういった議論も行われています。同日にはオンライン診療に関する議論も行われており別稿で報じます(同日のデータ提出を評価する加算に関する記事はこちら、生活習慣病管理料等に関する記事はこちら)。

6月19日に開催された「令和7年度 第4回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

目次

かかりつけ医機能報告制度、「40の日常的疾患への1次対応」状況などを都道府県へ報告

2026年度の次期診療報酬に向けて、入院・外来医療分科会で入院医療・外来医療に関する「専門的な調査・分析」と「技術的な課題に関する検討」が進んでいます。

(これまでの議論に関する記事)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

・データ提出を評価する加算

・生活習慣病管理料など

6月19日の会合では、▼データ提出を評価する加算▼外来医療(かかりつけ医機能を評価する地域包括診療料・加算や機能強化加算、生活習慣病管理料など)▼オンライン診療—を議題としており、本稿ではこのうち「地域包括診療料・加算や機能強化加算」に焦点を合わせます(オンライン診療は別稿で報じます)。

外来医療についても、入院医療と同様に機能分化・連携の強化が重視されています。「まず、かかりつけの医療機関を受診し、診断、治療を受ける」→「当該医師が『専門的な、高度な診療が必要である』と判断した場合には、高度・専門的な医療を行う医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関など)を紹介する」→「高度・専門的な医療を終え、状態が安定してきたと医師が判断した場合には、地域のかかりつけの医療機関に逆紹介する」という流れを各地域で構築することを目指し、新たな地域医療構想やかかりつけ医機能報告制度の創設が行われています。

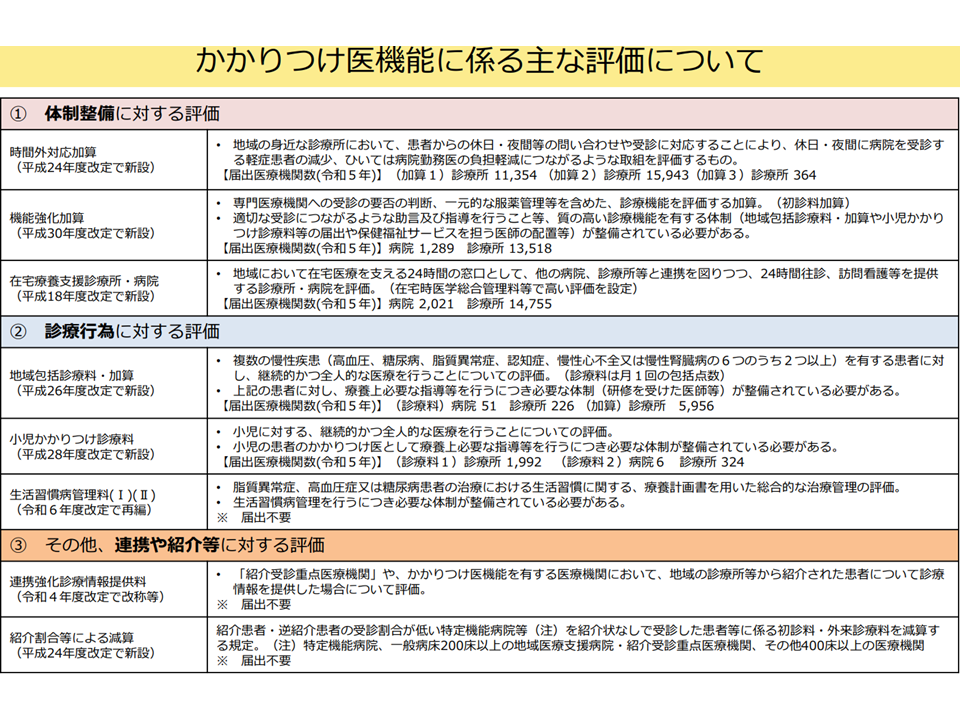

当然、これらを経済的に支えることも重要となり、例えば「かりつけ医機能の体制を評価」する項目として【時間外対応加算】や【機能強化加算】、「かりつけ医機能の行為を評価」する項目として【地域包括診療料】や【地域包括診療加算】、【生活習慣病管理料】、【小児かかりつけ診療料】などの診療報酬が設けられています。

かかりつけ医機能を評価する診療報酬項目例(入院・外来医療分科会(2)2 250619)

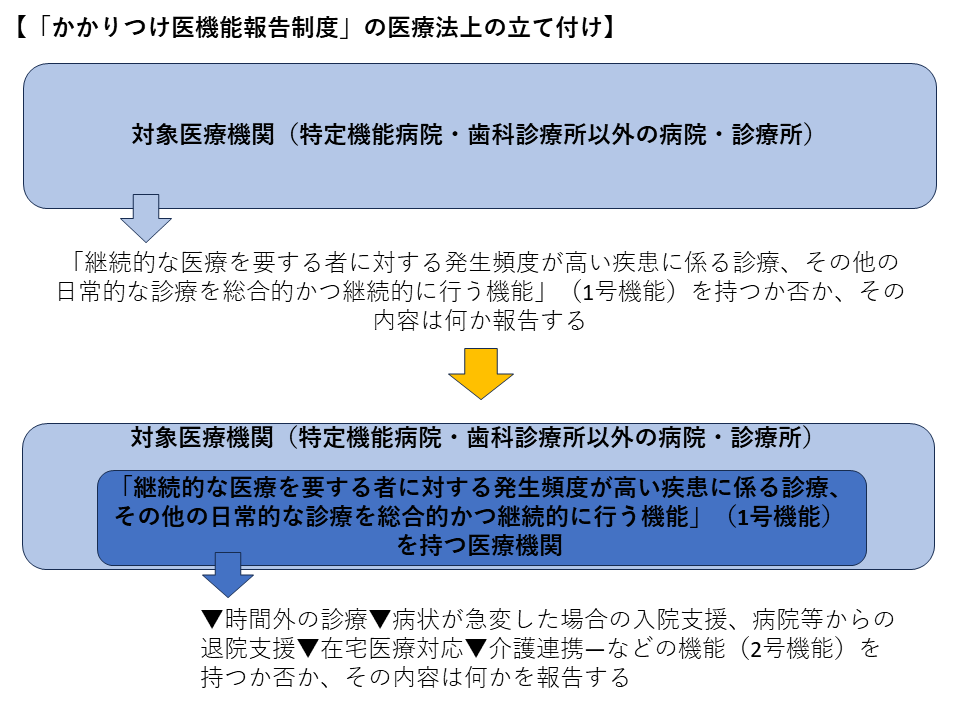

まず「かかりつけ医機能報告制度」について確認しておきましょう。複雑な仕組みですが、次のように大枠を整理することができます。

(A)医療機関が、自院が「かかりつけ医機能を持っているか、持っている場合どのようなものか」を毎年度、都道府県に報告する

↓

(B)都道府県は報告内容をもとに、「どの医療機関がどのようなかかりつけ医機能を持っているのか」について、医療機能情報提供制度を活用して公表し、住民の医療機関選択をサポートする

↓

(C)地域の協議の場において、「地域に不足するかかりつけ医機能は何か」を明確にし、関係者で膝を突き合わせて「不足する機能を充実するためにどうすればよいか」を協議し、地域のかかりつけ医機能の底上げを図る

このうち医療機関が都道府県に報告するのは次のような内容です。

▽すべての対象医療機関(特定機能病院・歯科医療機関を除く「すべての病院・診療所」)が下記のうち【1号機能】を報告する

▽「1号機能を持つ医療機関」が【2号機能】を報告する

かかりつけ医機能報告制度の医療法上の立て付け(Gem Med編集部で作成)

●1号機能:次の(1)から(3)すべてを満たす医療機関について「かかりつけ医機能を持つ」と考える

(1)「具体的な機能」(かかりつけ医機能)と「報告事項」について院内掲示により公表していること

(2)かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、総合診療専門医の有無を報告すること(施行から5年後に内容を改めて検討)

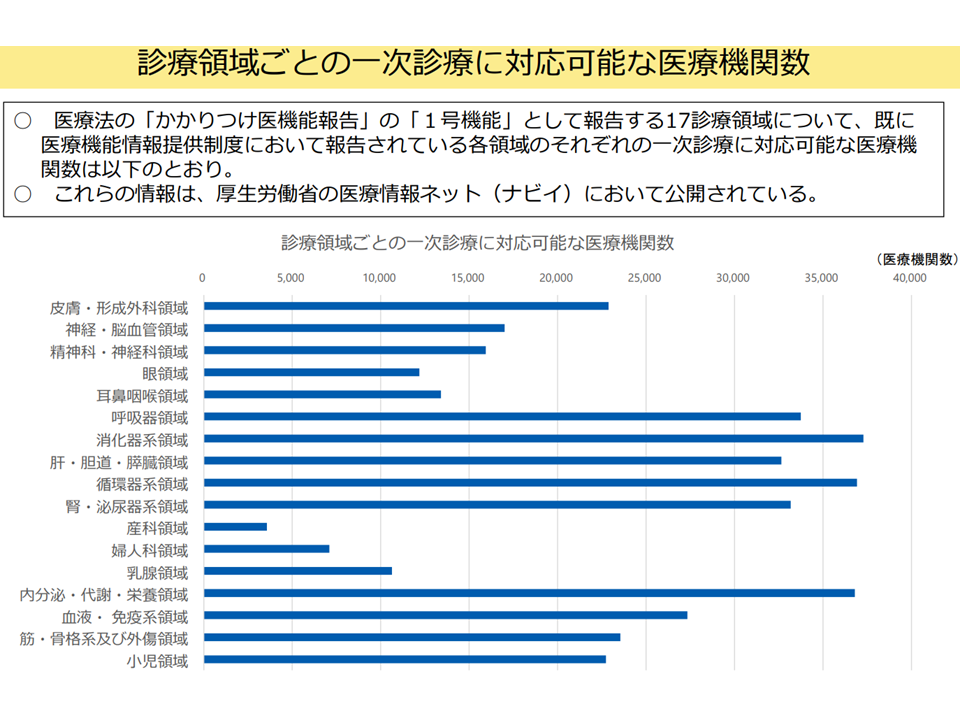

(3)17診療領域について、それぞれ「1次診療対応」が可能の有無を報告・1次診療の実施を行うこと、1次診療を行える疾患の報告を行うこと、医療に関する患者からの相談に応じられること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)

→施行5年後に改めて検討する

[17診療領域]

皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域

1号機能における「1次診療対応可能な疾患」の例、患者調査から「外来患者」の多い疾患をピックアップ(かかりつけ医機能分科会3 240705)

医療機関の報告内容1(1号機能)

●2号機能

▽「時間外の診療」の可否

▽「病状が急変した場合の入院支援、病院等からの退院支援」の可否

▽「在宅医療対応」の可否

▽「介護連携」の有無

医療機関の報告内容2(2号機能)

機能強化加算、「かかりつけ医機能報告制度」の報告項目を踏まえて施設基準等見直しては

厚労省は、この「かかりつけ医機能報告」と「診療報酬」とを比較しており、現時点では次のように「若干のずれがある」ことが明らかにされました。

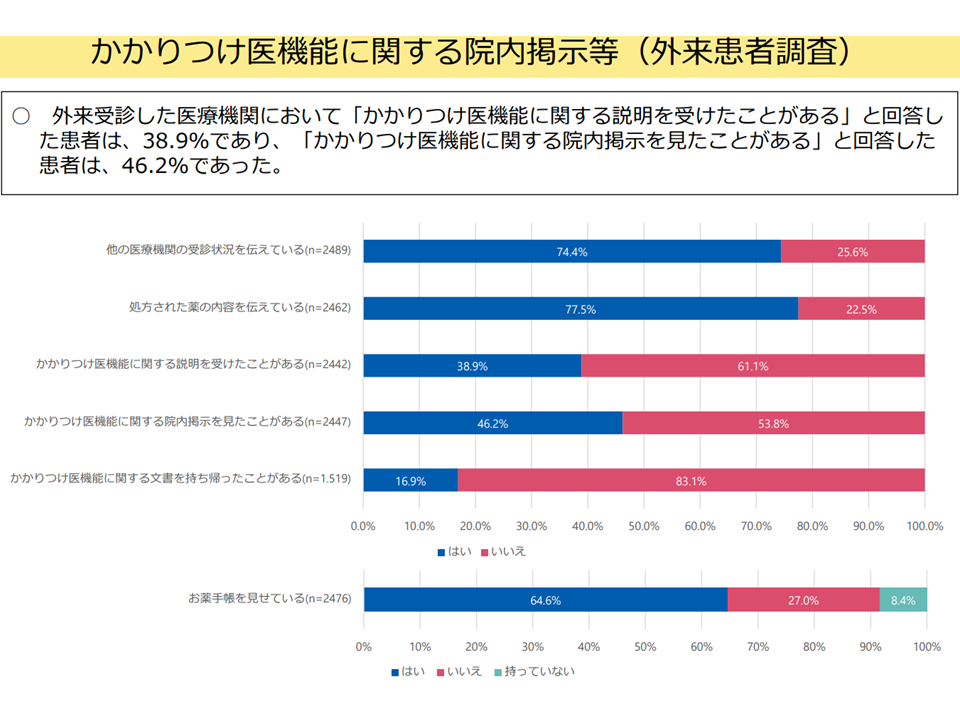

▽かかりつけ医機能報告の1号機能では「具体的なかかりつけ医機能と都道府県への報告事項」を院内掲示で公表することの報告を求めるが、外来受診した医療機関において「かかりつけ医機能に関する説明を受けたことがある」患者等は4-5割にとどまっている

かかりつけ医機能の院内掲示等の状況(入院・外来医療分科会(3)1 250619)

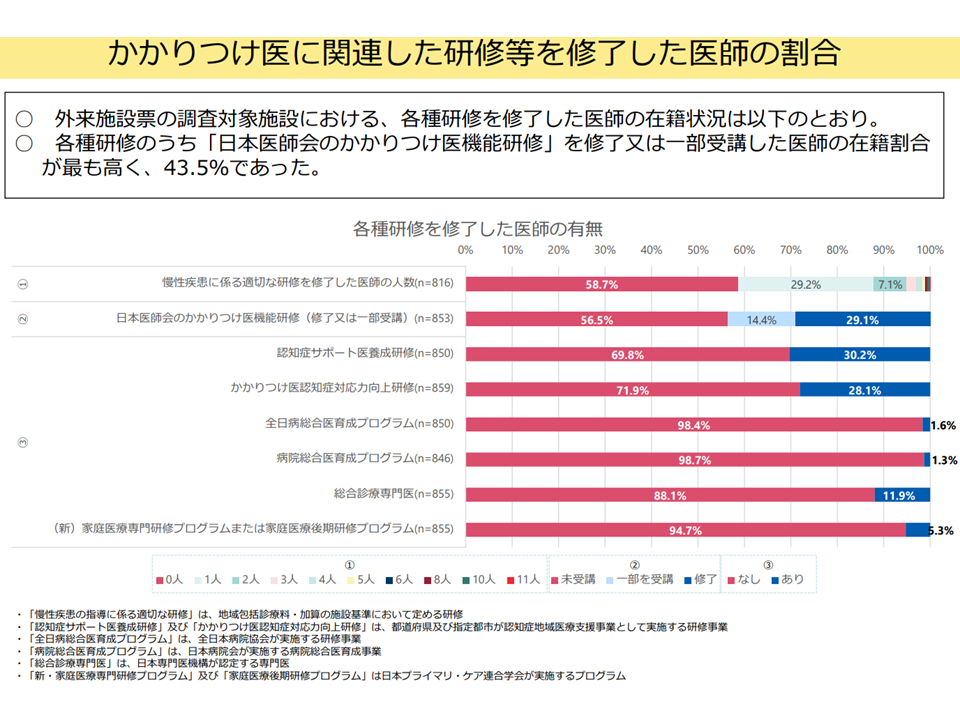

▽かかりつけ医機能報告の1号機能では「かかりつけ医機能に関する研修」受講状況の報告を求めるが、研修受講医師のいる医療機関はまだ一部にとどまっている

かかりつけ医機能研修を修了した医師の配置状況(入院・外来医療分科会(3)2 250619)

▽かかりつけ医機能報告の1号機能では「17診療領域への1次対応」状況の報告を求めるが、2025年6月時点の状況を、全国の医療機関等情報を掲載する厚労省サイト「ナビイ」で確認すると、相当のバラつきがある

17診療領域に1次対応可能か否かの状況(入院・外来医療分科会(3)3 250619)

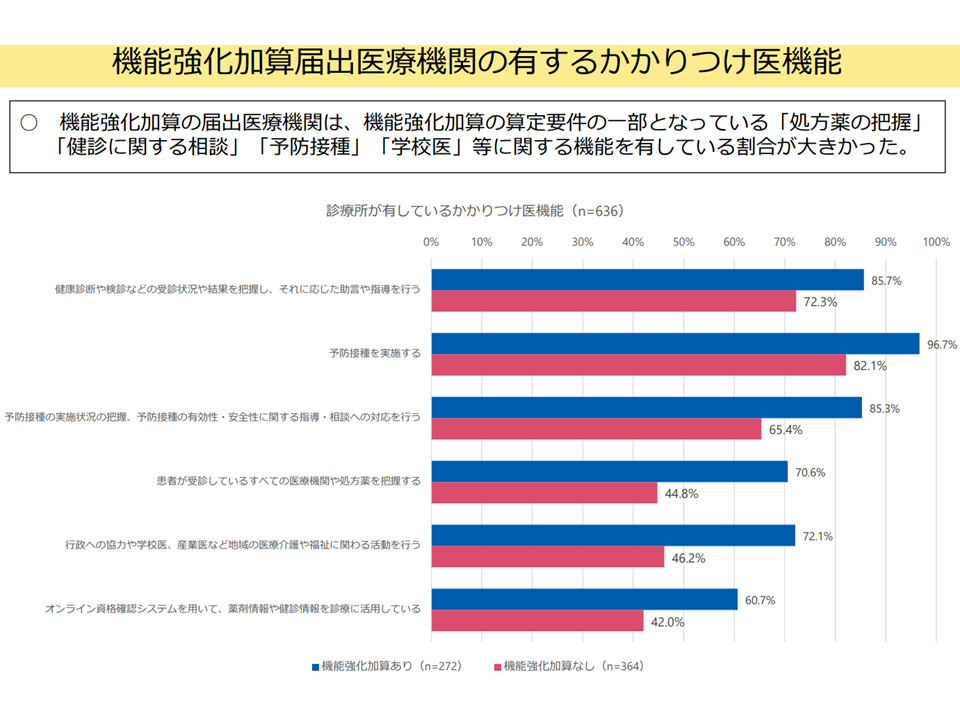

▽かかりつけ医機能報告の1号機能では「服薬の一元的管理」を求めているが、【機能強化加算】を届け出ている医療機関は、そうでない医療機関とくらべて、より積極的な取り組みを行っている

機能強化加算の「かりつけ医機能」(入院・外来医療分科会(3)4 250619)

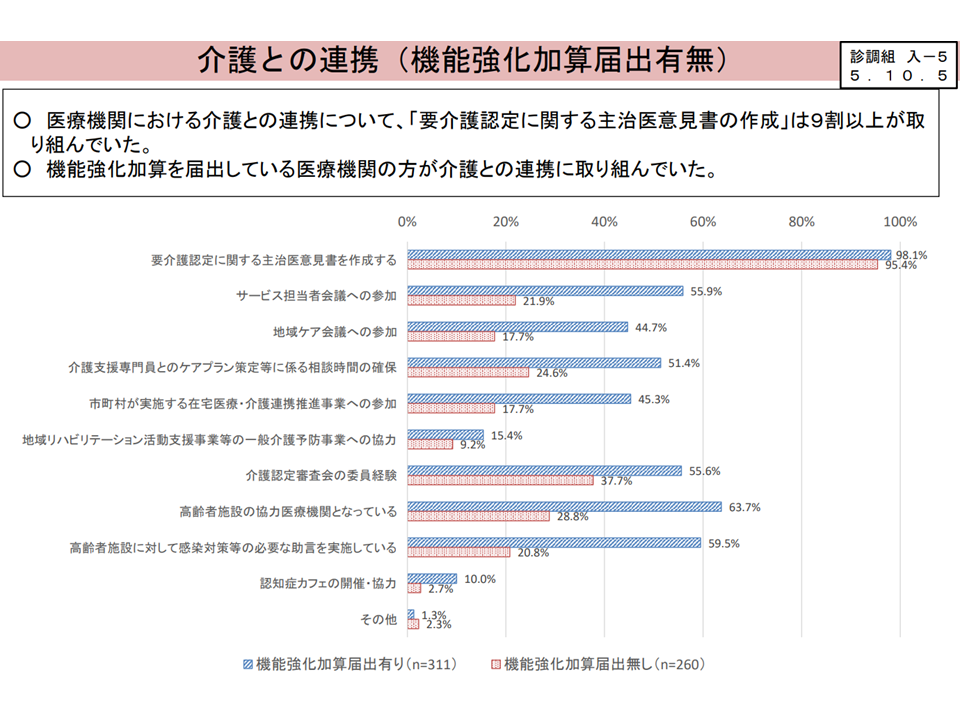

▽かかりつけ医機能報告の2号機能では「介護保険対応」の有無を把握するが、「要介護認定に関する主治医意見書の作成」は9割以上の医療機関が取り組んでいる

→さらに【機能強化加算】を届け出ている医療機関のほうが、より積極的に介護との連携に取り組んでいる

機能強化加算と「介護連携」(入院・外来医療分科会(3)5 250619)

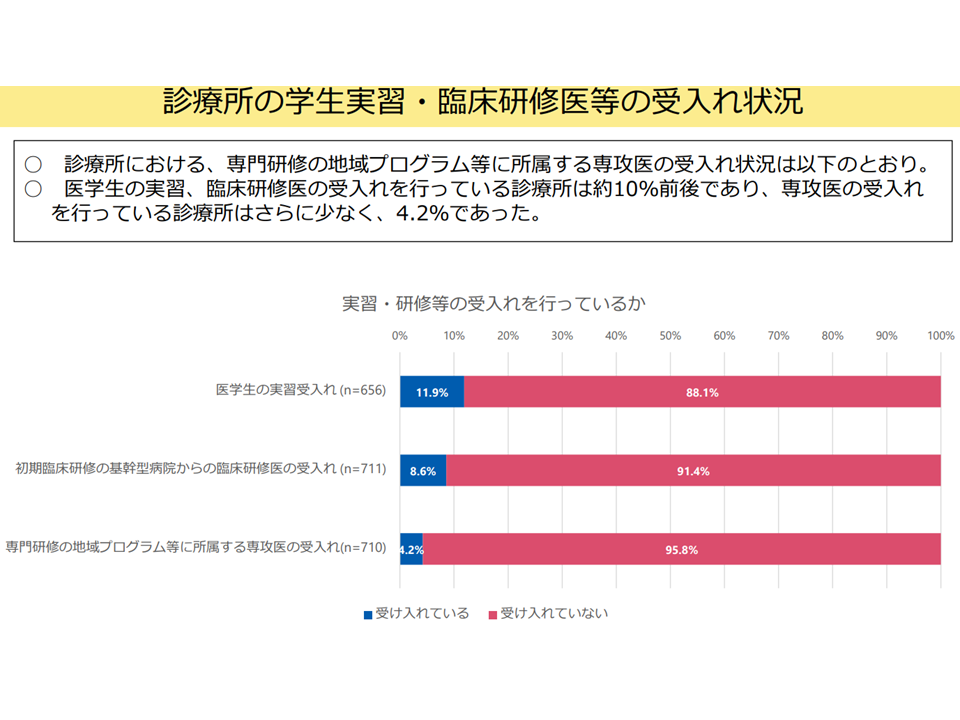

▽かかりつけ医機能報告の2号機能では「臨床研修医・専攻医等の受け入れ」の有無などを把握するが、クリニックではまだ極めて低調である

診療所における研修医等の受け入れ状況(入院・外来医療分科会(3)6 250619)

実際に医療機関がかかりつけ医機能報告を行うのは「来年(2026年)1-3月以降」となるため、状況が変わっていく可能性があるものの、より多くの医療機関に「かかりつけ医機能を発揮」してもらうために、診療報酬上の手当てを検討することも重要です。こうした視点も持って、かかりつけ医機能を評価する【地域包括診療料、加算】や【機能強化加算】、【生活習慣病管理料】などの施設基準・算定要件をどう見直していくかを議論していくことになります。

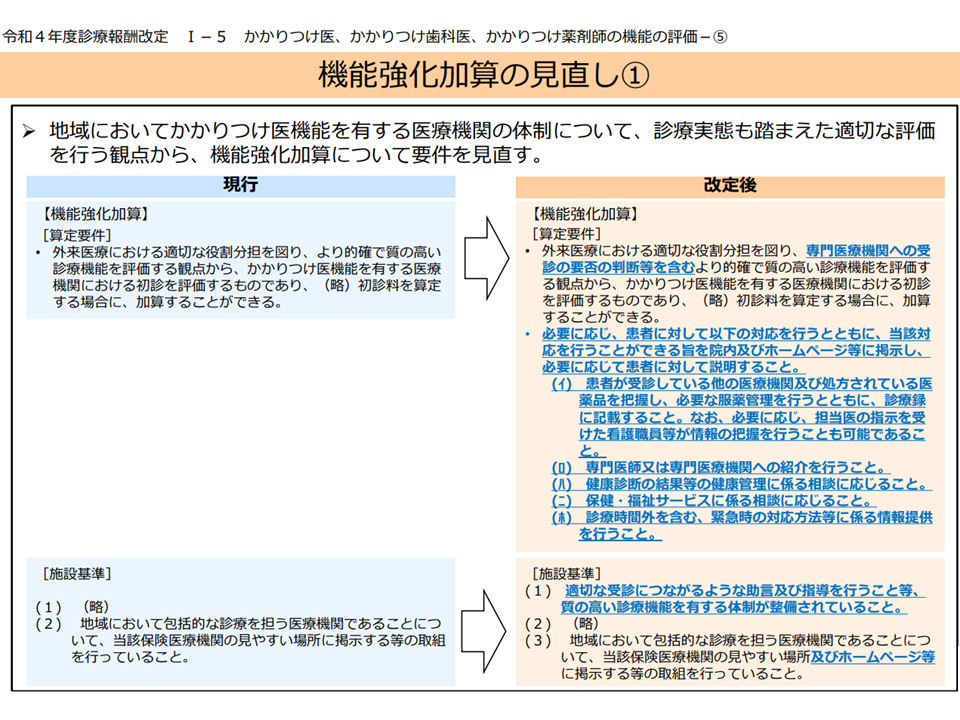

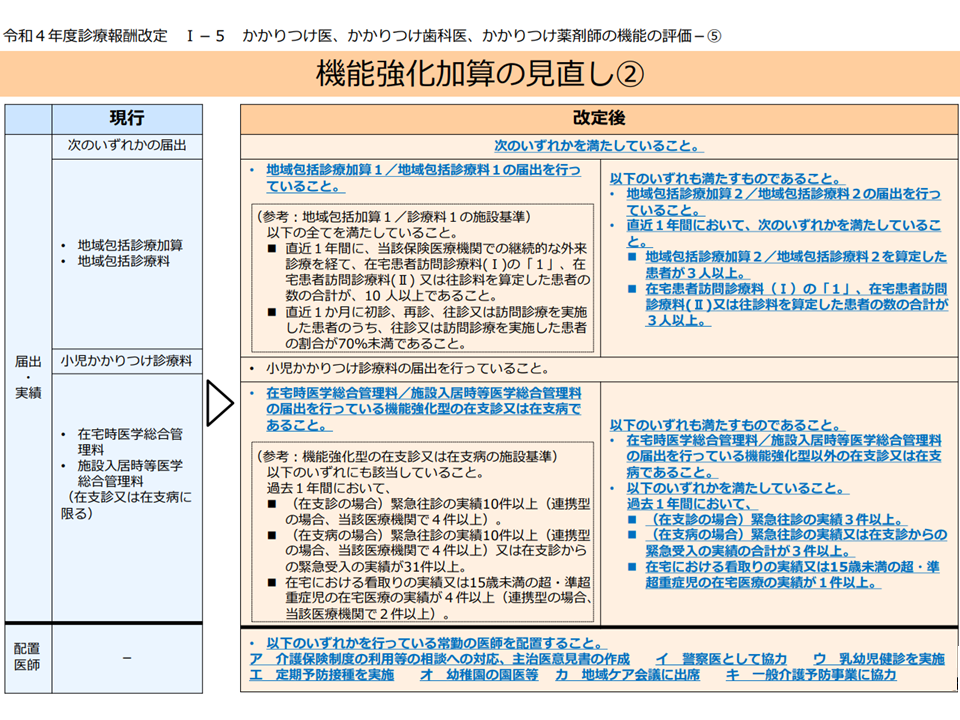

【機能強化加算】は、外来医療における適切な役割分担を図り「専門医療機関への受診の要否の判断」などを含めた「より的確で質の高いかかりつけ医機能」を評価する目的で、2018年度の診療報酬で創設。2022年度診療報酬改定では「かかりつけ医機能をより強く発揮してもらうための要件見直し」(実績の要件化)が図られました。

2022年度診療報酬改定(機能強化化加算見直し1)(入院・外来医療分科会(3)7 250619)

2022年度診療報酬改定(機能強化化加算見直し2)(入院・外来医療分科会(3)8 250619)

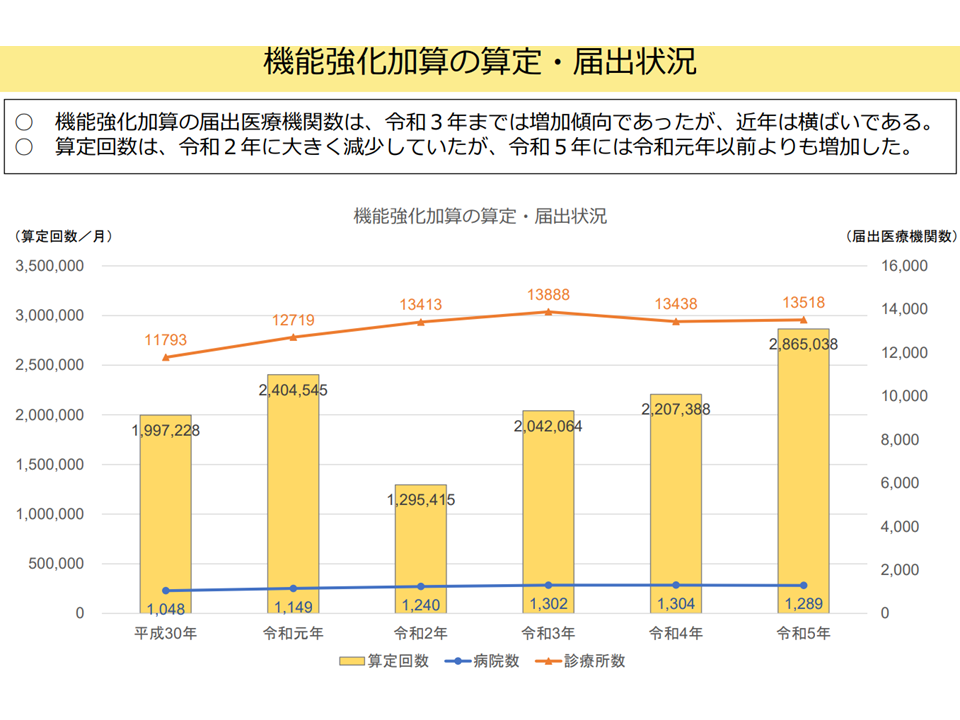

機能強化加算を届け出ている医療機関は、上記のように「そうでない医療機関に比べて、かかりつけ医機能を発揮している度合いが若干高い」と考えられますが、届け出数は、近年は横ばいとなっています。かかりつけ医機能を発揮する医療機関の増加に向けて、どういった要件の見直しなどが必要なのかの検討が待たれます。

機能強化化加算の取得状況(入院・外来医療分科会(3)9 250619)

委員からは、▼機能強化加算の施設基準・要件等を「かかりつけ医機能報告」に沿って見直す必要がある。例えば1号機能で求められる「40疾患への1次対応」について、「●疾患以上をカバーしていること」等の要件を課すことを検討すべき(中野惠委員:健康保険組合連合会参与)▼「かかりつけ医機能報告」と「診療報酬」との比較の意義は大きい、経年的にフォローし、診療報酬の要件等の見直しにつなげるべき(小池創一委員:自治医科大学地域医療学センター医療政策・管理学部門教授)—などの意見が出されています。

地域包括診療料等の算定医療機関、かかりつけ医機能を発揮しているが、届け出は低調

また【地域包括診療料】【地域包括診療加算】は、複数の生活習慣病などを抱える患者に対し、かかりつけ医機能等に係る研修を受けた医師が、疾病の治療・管理とともに▼服薬管理▼健康管理▼介護保険対応▼在宅医療▼24時間対応(時間外対応)—などを総合的に行うことを評価する診療報酬項目です。

2014年度の診療報酬で創設され、その後、要件の見直し等が繰り返され、2024年度の前回診療報酬改定では、▼対象疾患に慢性心不全および慢性腎臓病を追加する▼患者に対する生活面の指導については「必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない」こととする▼患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示により、当該対応が可能なことを周知する—などの見直しが行われました。

地域包括診療料・加算の施設基準など(入院・外来医療分科会(3)10 250619)

地域包括診療料・加算については、次のような状況が明らかになりました。

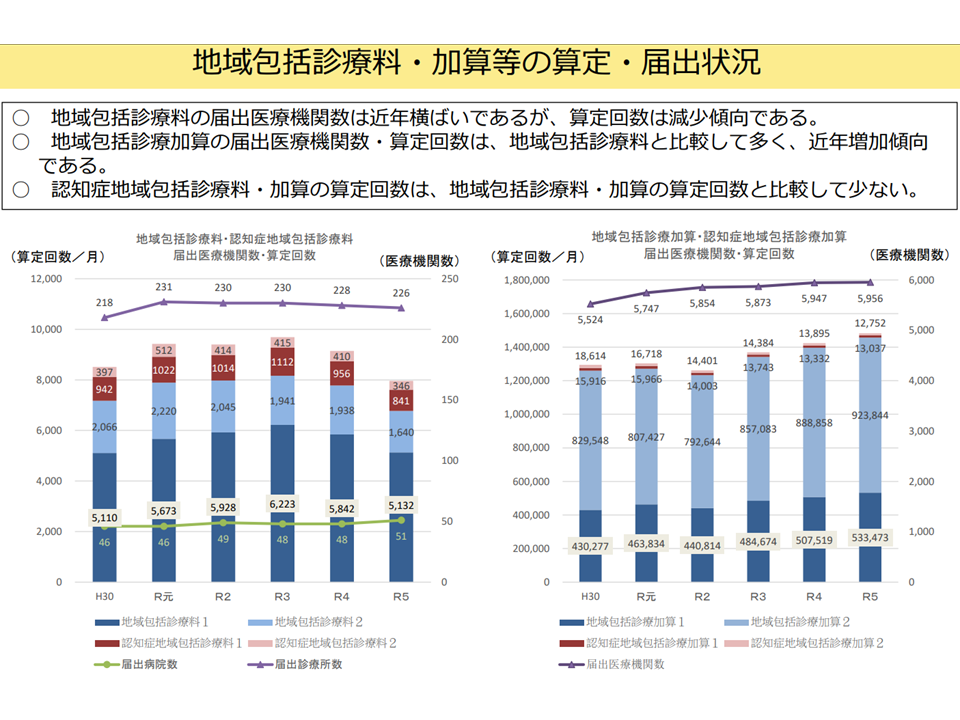

▽地域包括診療料の届出数は近年横ばいだが、算定回数は減少傾向

▽地域包括診療加算の届出数・算定回数は、地域包括診療料と比べて多く、近年増加傾向にある

地域包括診療料・加算の取得状況(入院・外来医療分科会(3)11 250619)

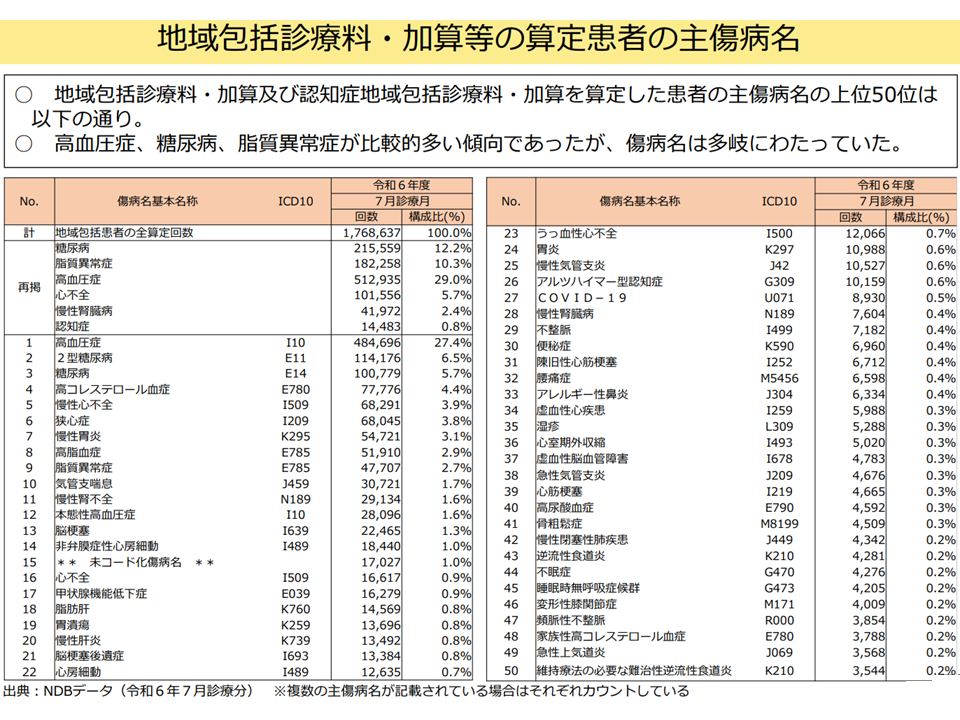

▽地域包括診療料・加算等の算定患者では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症が比較的多い傾向にあるが、傷病名は多岐にわたっている

地域包括診療料・加算算定患者の疾病(入院・外来医療分科会(3)12 250619)

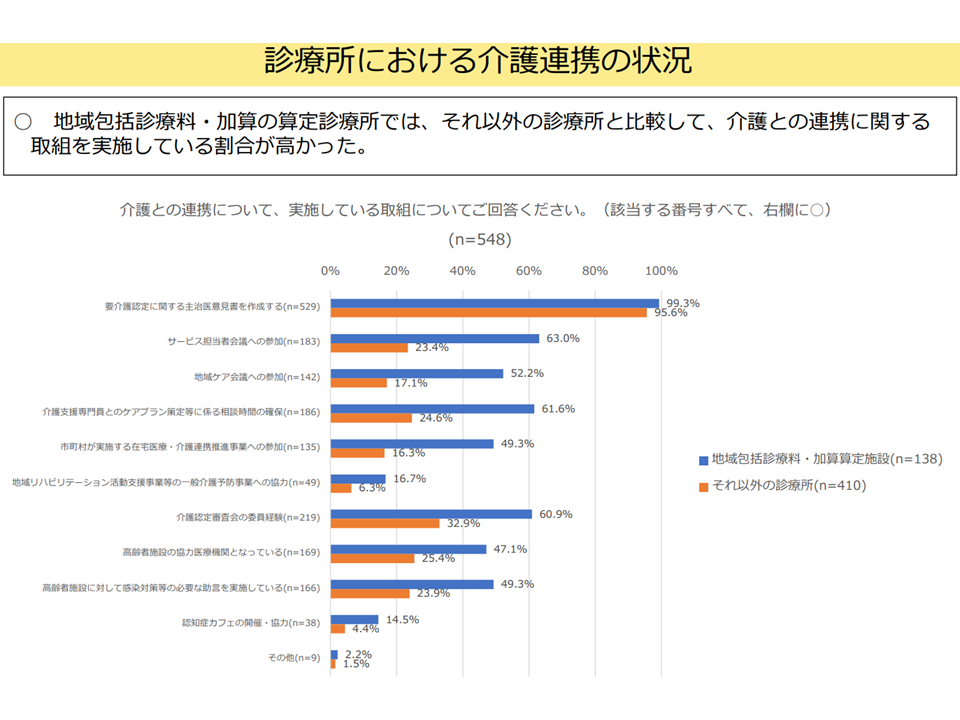

▽地域包括診療料・加算の算定クリニックでは、そうでないクリニックと比べて「介護との連携に関する取り組み」を実施している割合が高い

地域包括診療料・加算を取得するクリニックの介護連携状況(入院・外来医療分科会(3)13 250619)

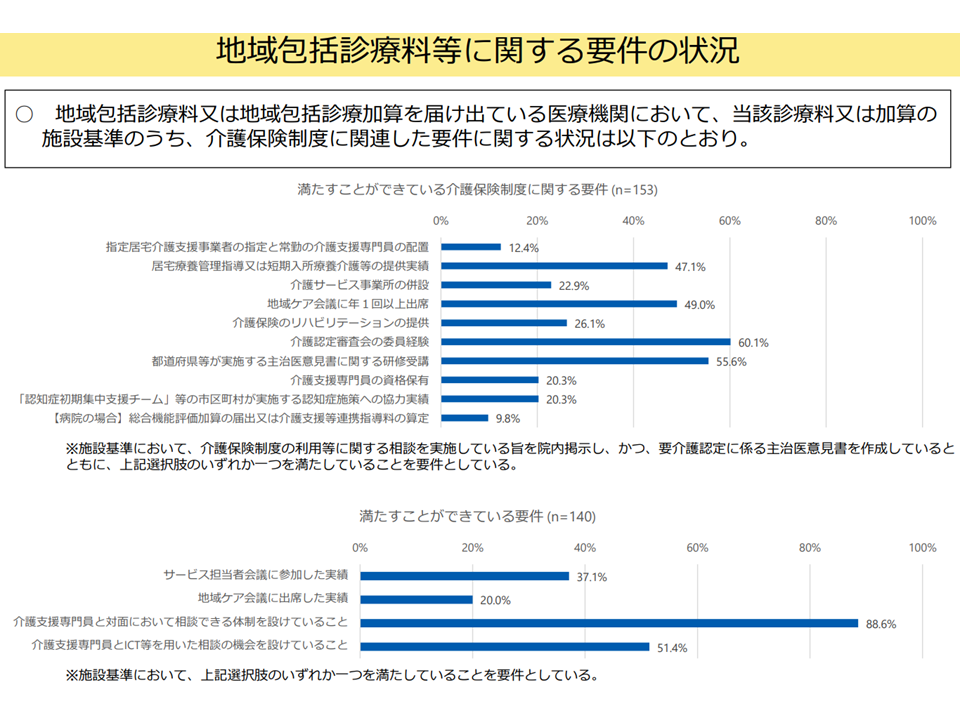

▽地域包括診療料・加算を届け出ている医療機関の「介護との連携に関する取り組み」としては、▼都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修受講▼介護支援専門員と対面において相談できる体制を設けていること—などが多いが、多岐にわたっている

地域包括診療料・加算を取得する医療機関の介護連携状況(入院・外来医療分科会(3)14 250619)

このほか、次のような状況も明らかにされました。

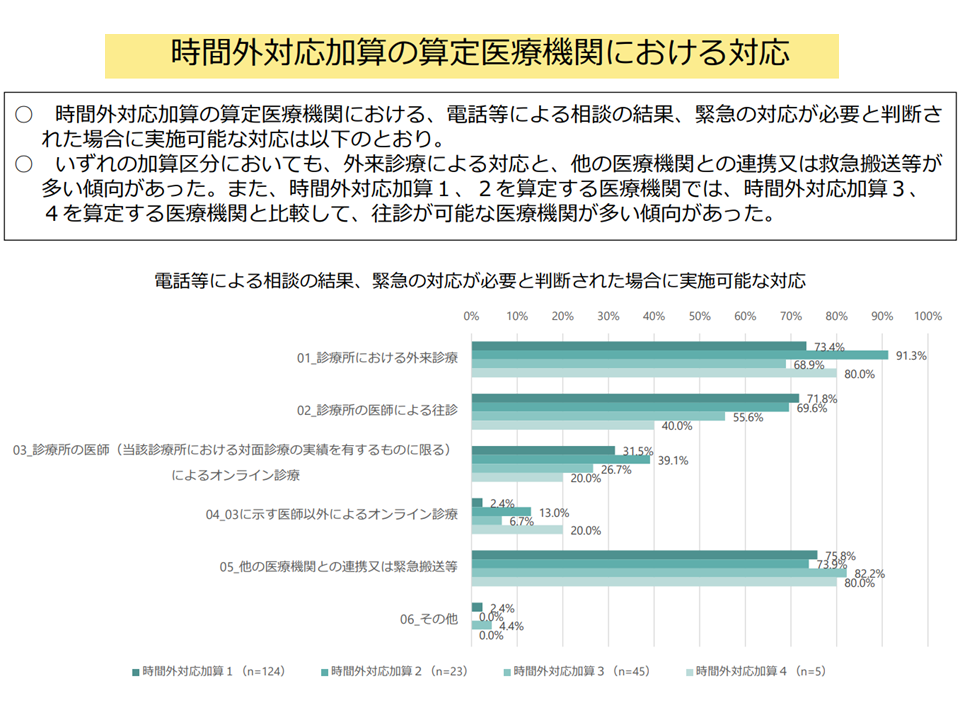

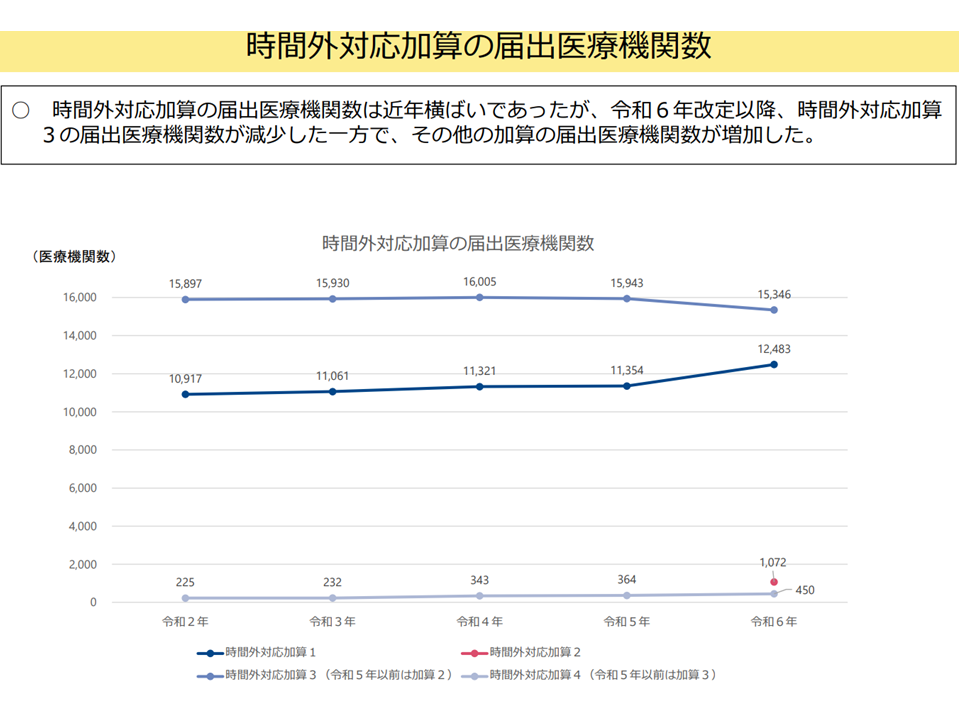

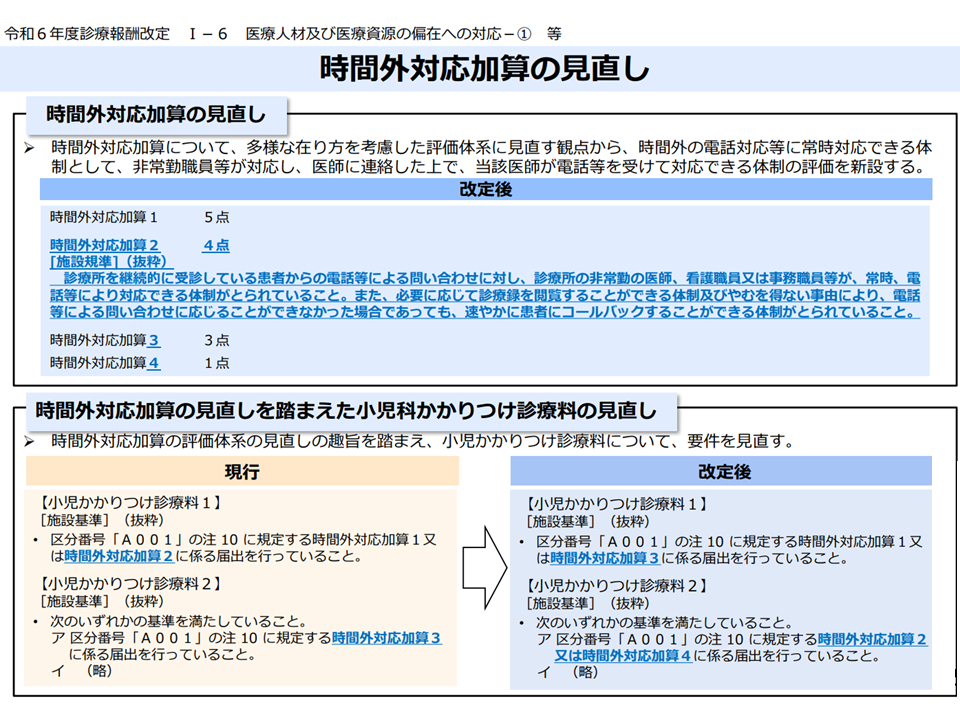

▽2024年度の前回診療報酬改定で、時間外対応加算に「診療時間の電話対応等に常時、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制を敷く」場合の区分(加算2:4点)を新設したが、▼時間外対応加算1、2を取得する医療機関では、時間外対応加算3、4を取得する医療機関と比べて往診対応を積極的に行っている▼時間外対応加算3の取得医療機関数が減少し、その他の加算区分の届出医療機関数が増加している—

時間外対応の状況(入院・外来医療分科会(3)17 250619)

時間外対応加算の届け出状況(入院・外来医療分科会(3)18 250619)

2024年度診療報酬改定(時間外対応加算1)(入院・外来医療分科会(3)15 250619)

2024年度診療報酬改定(時間外対応加算2)(入院・外来医療分科会(3)16 250619)

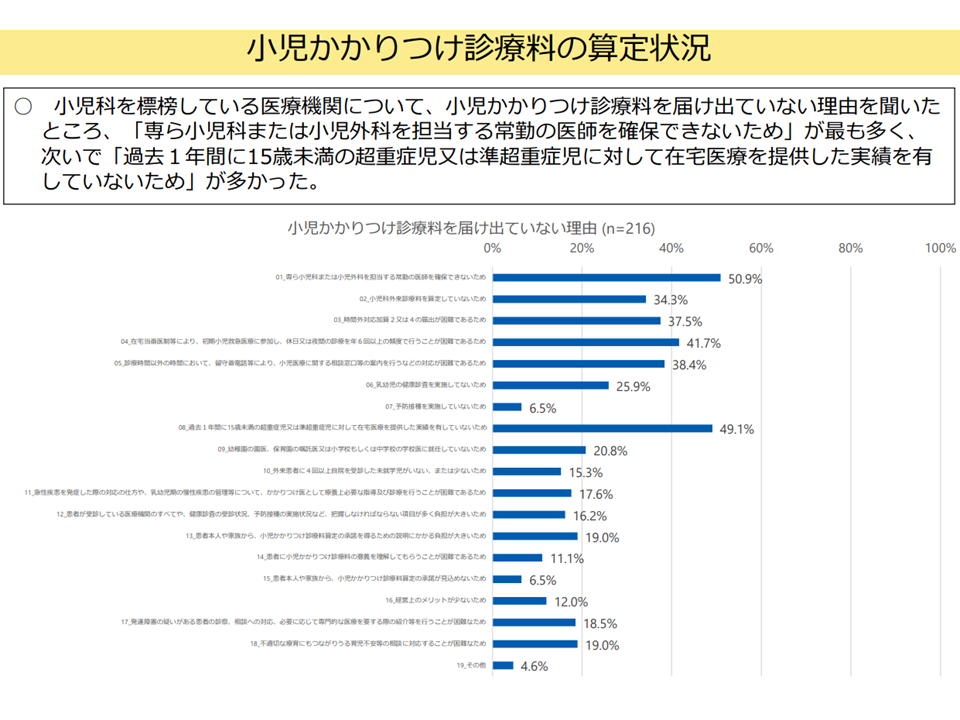

▽小児科標榜医療機関で【小児かかりつけ診療料】を届け出ていない理由としては、「専ら小児科または小児外科を担当する常勤の医師を確保できないため」が最も多い

小児かかりつけ診療料の算定状況(入院・外来医療分科会(3)19 250619)

こうしたデータを参考にしながら、今後「かかりつけ医機能を評価する診療報酬をどう見直していくか」の議論を深めていきます。委員からは▼複数の診療所(最大3)による連携で、患者からの時間外の求めに対応する【時間外対応加算4】について、より「輪番制参加を促す」ような要件見直しを検討してはどうか。また病院による時間外対応の評価を充実することも重要である(中野委員)▼時間外対応加算や地域包括診療料などの届け出医療機関数は「低いレベル」で推移しており、より積極的に加算取得に動くような対応を検討すべきではないか(井川誠一郎委員:日本慢性期医療協会副会長)—などの声が出ています。

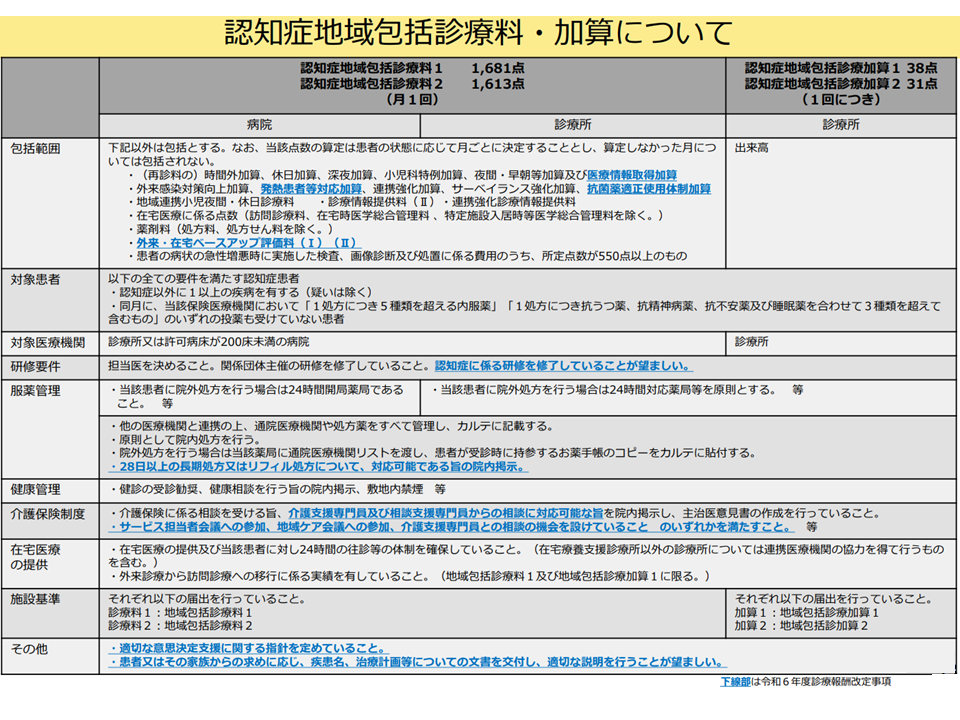

なお財政制度等審議会の建議では、「かかりつけ医機能の報酬上での評価」について改めて精査・整理をし、抜本的な見直し、具体的には▼地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算の統合▼外来医療管理加算の再診料への包括化▼機能強化加算の廃止—などを検討すべきと提言されており、こうした視点での検討が行われる可能性もあります。

【関連記事】

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体