外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

2025.6.20.(金)

2022年度の診療報酬改定で【外来データ提出加算】などを創設したが、届け出状況を見ると芳しくない。データ作成・提出の負担がネックとなっている可能性もあり、負担軽減に向け「提出データの項目整理」(項目の絞り込み)など検討してはどうか—。

入院における【データ提出加算】は多くの医療機関が取得している。さらなる取得促進に向けて、例えば「提出されたデータ」をもとに、「各種加算で求められている診療実績データ」を算出し、各医療機関に伝達するなどの工夫を検討してはどうか—。

6月19日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こういった議論が行われました。同日には、外来医療(かかりつけ医機能を評価する地域包括診療料・加算や機能強化加算、生活習慣病管理料など)やオンライン診療に関する議論も行われており別稿で報じます。

6月19日に開催された「令和7年度 第4回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

DPCデータから「後発品使用割合」などを計算して、医療機関の負担軽減に繋げては

2026年度の次期診療報酬に向けて、入院・外来医療分科会で入院医療・外来医療に関する「専門的な調査・分析」と「技術的な課題に関する検討」が着々と進められています。

(これまでの議論に関する記事)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

6月19日の会合では、▼データ提出を評価する加算▼外来医療外来医療(かかりつけ医機能を評価する地域包括診療料・加算や機能強化加算、生活習慣病管理料など)▼オンライン診療—を議題としており、本稿ではこのうちデータ提出を評価する加算に焦点を合わせます(外来医療、オンライン診療は別稿で報じます)。

医療機関にはかねてより様々なデータが保管されており、これらのデータを収集・分析することで「医療現場の実態」を十分に踏まえた医療政策(例えば診療報酬改定)につなげることが期待されます。このため、医療機関から厚生労働省へのデータ提出を促進するために、次のような加算が設けられています。

【入院医療】

(入院データのみを提出する場合)

▽データ提出加算1(入院初日)・データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数200床以上の病院:145点

ロ 許可病床数200床未満の病院:215点

(入院・外来データを提出する場合)

▽データ提出加算2(入院初日)・データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数200床以上の病院:155点

ロ 許可病床数200床未満の病院:225点

【外来医療・在宅医療】

▽外来データ提出加算:50点(月1回)(生活習慣病管理料の加算)

▽在宅データ提出加算:50点(月1回)(在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料の加算)

▽リハビリテーションデータ提出加算:50点(月1回)(疾患別リハビリ料の加算)

「医療現場の実態」を十分に踏まえたうえで、より質の高い、効率的な医療提供を実現するためには、できるだけ多くの医療機関にデータを提出してもらうことが期待されます(全医療機関からのデータ提出が理想)。6月19日の入院・外来医療分科会では、「より多くの医療機関にデータ提出を行ってもらう」「データ提出加算を届け出る医療機関を増やす」ために、どういった加算の見直しが必要かという点でデータ分析・議論を行いました。

まず入院医療について見てみましょう。

DPC病棟などでは当初から「データ提出が必須」(義務)とされ、徐々に義務病院(データ提出必須病院)が拡大されてきています。

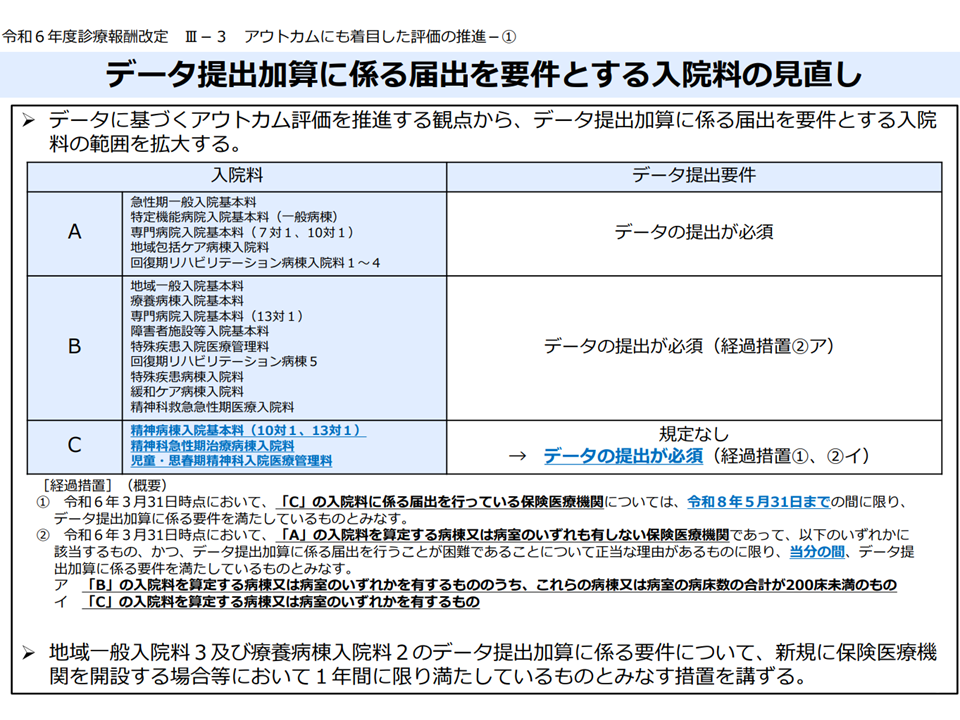

データ提出加算の範囲拡大(2024年度診療報酬改定)

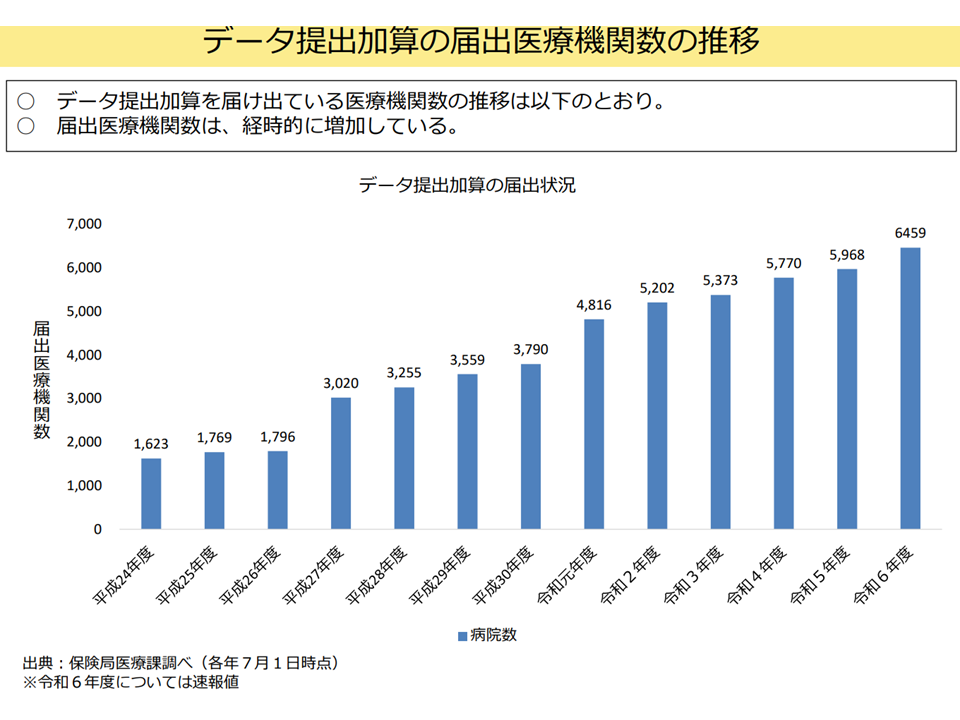

このため、入院医療では【データ提出加算】取得(単にデータを提出するだけでなく、データを期限までに、高精度で継続的に提出すること、およびそのための体制整備が求められる)の下地が相当程度整えられており、2024年度には6459医療機関が【データ提出加算】を届け出ています(病院全体の約8割が加算を取得している)。

データ提出加算の届け出状況(入院・外来医療分科会(1)1 250619)

こうした状況の中で「さらにデータ提出加算の取得促進」を目指すためには何が考えられるでしょうか。例えば、上述した「データ提出を義務化する病棟」の拡大や、データ提出に係る病院の負担軽減などが考えられそうです。

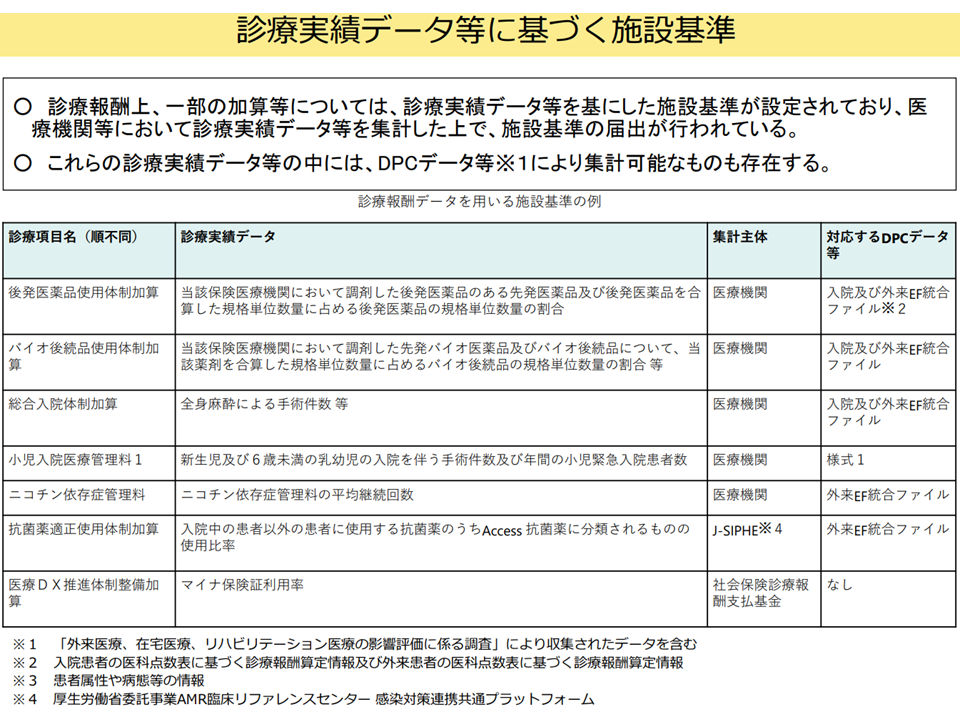

他方、厚労省は▼【後発医薬品使用体制加算】における「院内で調剤した後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合」▼【バイオ後続品使用体制加算】における「院内で調剤した先発バイオ医薬品とバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合」▼【総合入院体制加算】における「全身麻酔による手術件数」—などの診療実績データ(加算取得のために必要な診療実績データ)が、上記の提出データの中から集計可能であることを報告しています。

DPCデータから、後発品使用割合などを集計可能(入院・外来医療分科会(1)2 250619)

現在、医療機関は「加算取得のための必要な診療実績データ」と「データ提出加算等取得のためのデータ」(DPCデータ)とを別個に作成して、地方厚生(支)局等に提出しており、データの作成・提出の事務負担が重くなっています。この点についてある識者は、例えば「DPCデータから後発品使用割合を抽出し、各医療機関に伝達する」→「伝達された後発品使用割合をもとに各医療機関が自院の【後発医薬品使用体制加算】区分を決定し、加算を取得・算定する」ことができれば、医療機関側の負担も、審査支払機関側の負担も相当程度軽減できるのではないか、との考えを示しています(データの正確性も担保される)。

池田俊也分科会長代理(国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授)もこの点に注目し、「データ提出にかかる負担軽減」を進めるよう進言しています。

外来・在宅のデータ提出加算の取得は低調、提出データ項目の絞り込みなど検討しては

次に、外来・在宅におけるデータ提出を評価する加算の状況を見てみましょう。

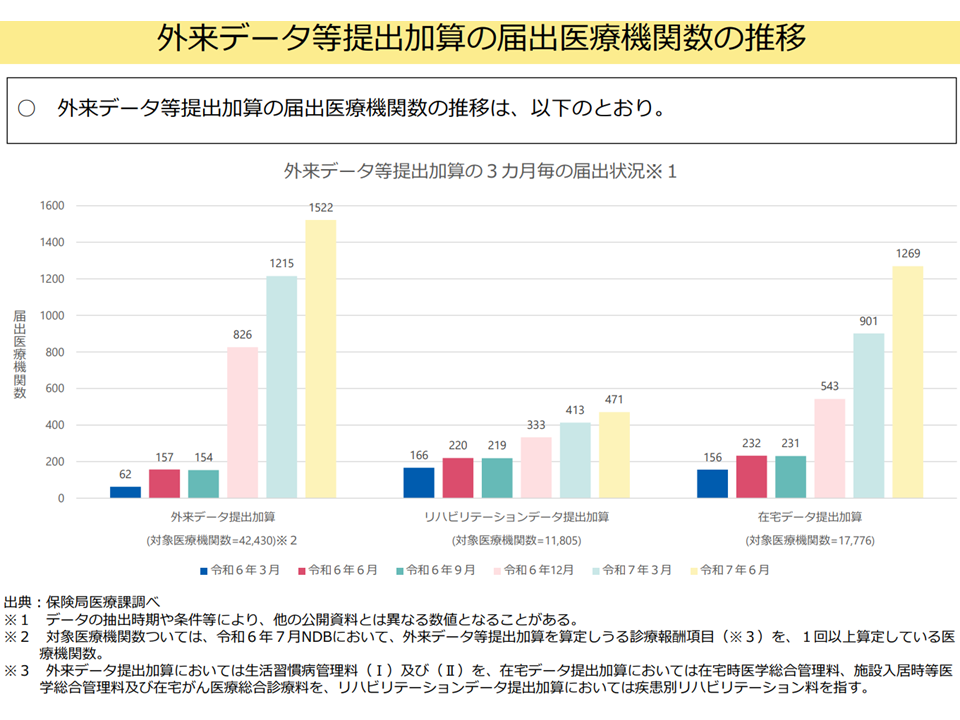

【外来データ提出加算】・【在宅データ提出加算】・【リハビリテーションデータ提出加算】は2022年度の診療報酬改定で創設された、比較的「若い」加算です。

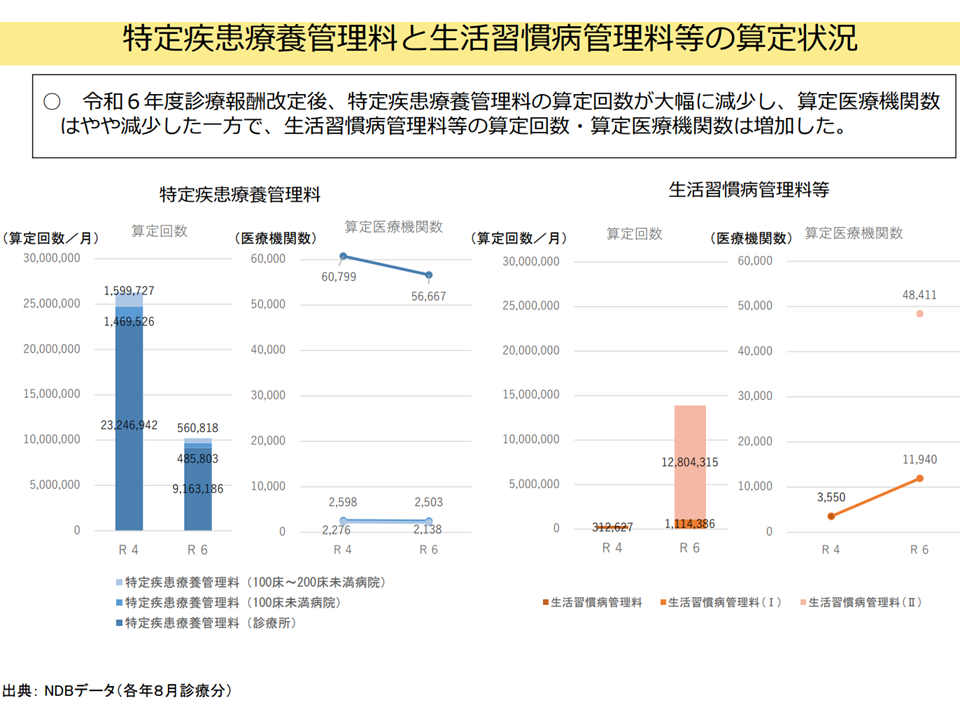

届出医療機関数はまだそれほど多くなく、本年(2025年)6月時点で、【外来データ提出加算】は1522施設、【在宅データ提出加算】は471施設、【リハビリテーションデータ提出加算】は1269施設にとどまっています。【外来データ提出加算】のベースとなる生活習慣病管理料を届け出ている医療機関を「5万施設」程度と仮定すると(2024年8月時点で管理料1を1万1940施設が、管理料2を4万8411施設が届け出ており、管理料1を届け出ている医療機関はすべて管理料2を併せて届け出ていると仮定)、【外来データ提出加算】の取得率は3%にとどまる計算です。

外来データ提出加算等の届け出状況(入院・外来医療分科会(1)3 250619)

生活習慣病管理料等の届け出、算定状況(入院・外来医療分科会(1)4 250619)

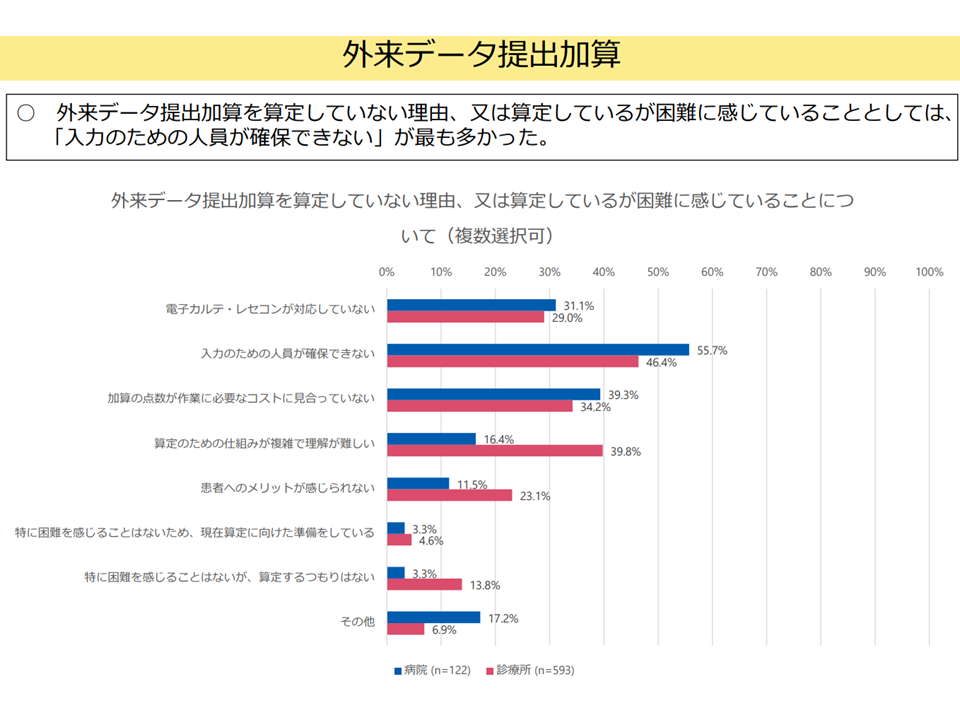

創設から時間がたっていないこともありますが、各加算のハードル・ネックなっている事項を見ると、外来データ提出加算では「入力のための人員が確保できない」との声が最も多いことが明らかになりました。「データ作成・提出には相応の手間がかかるが、そのための人手を確保できない」ことが大きなネックになっていることが伺えます。

外来データ提出加算のネック(入院・外来医療分科会(1)7 250619)

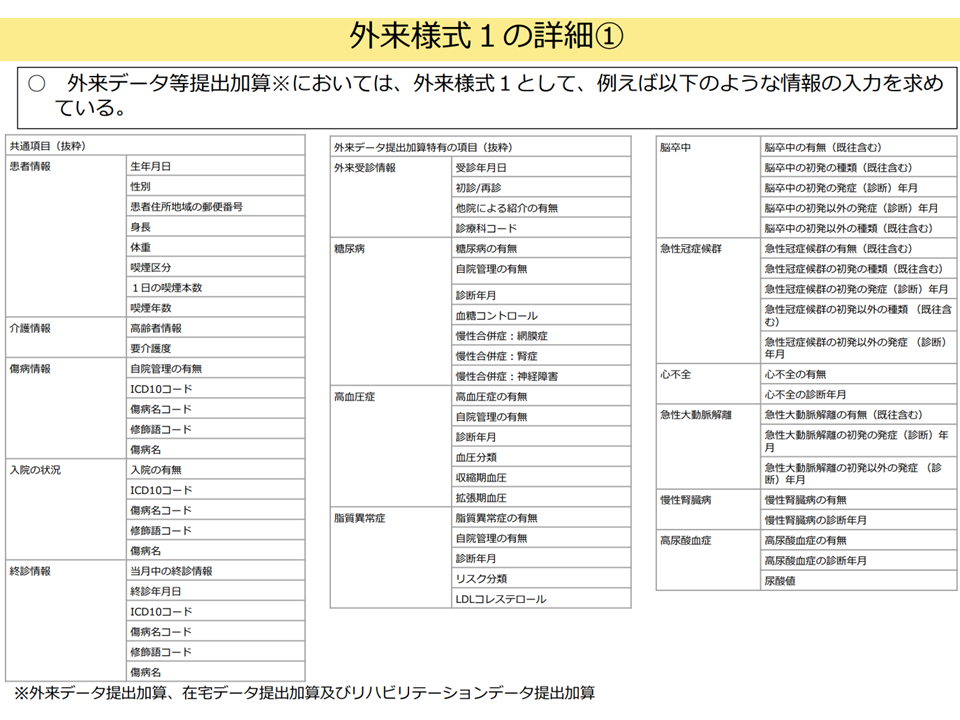

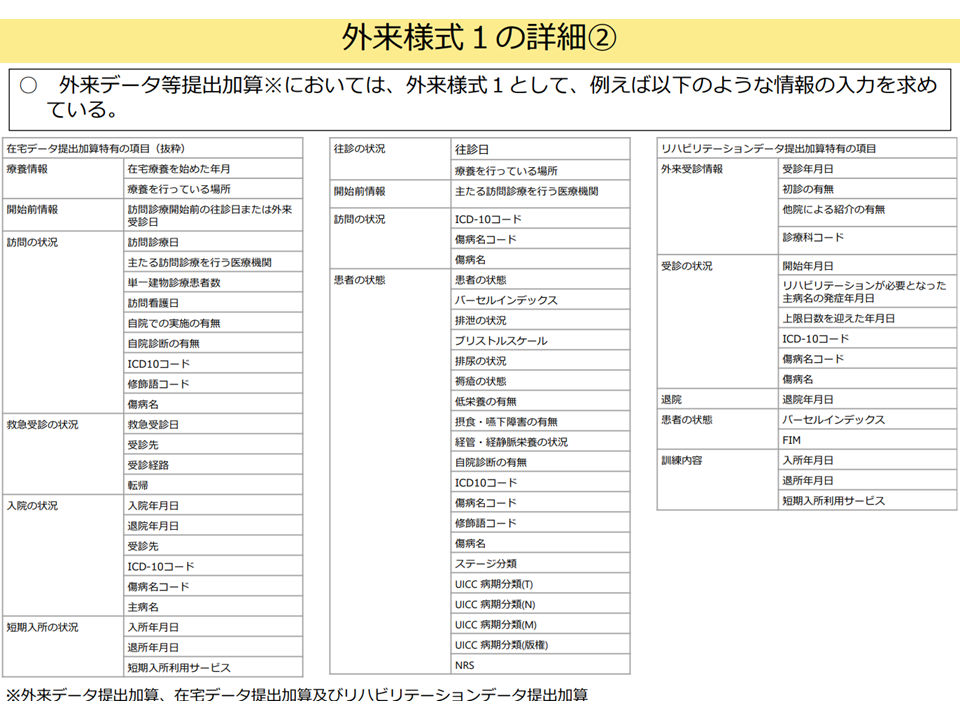

このため入院・外来医療分科会では、▼外来データ提出加算などで提出を求められているデータ項目の中には「救急受診の状況」や「入院受診の状況」なども含まれている。小規模医療機関では、かかりつけ医機能と関連の深いデータはすぐに用意できるが、救急・入院などのデータ準備には相応の手間がかかる。例えば電子カルテなどから自動抽出するような仕組みなども検討してほしい(牧野憲一委員:旭川赤十字病院特別顧問・名誉院長、日本病院会副会長)▼データ提出の困難さが加算取得のネックになっている可能性もあり、「他で収集できる情報」などがあれば、それを削除するなど、「提出を求めるデータ」の項目を整理する必要があるのではないか(中野惠委員:健康保険組合連合会参与)▼例えば詳細な検査値(コレステロール値など)のデータ提出が本当に必要なのか再検討する必要があるのではないか。他のデータで代替可能性はないかなども検討すべき(鳥海弥寿雄委員:東京慈恵会医科大学前医療保険指導室室長)—などの提案がなされています。

いずれの提案も「データの作成・提出にかかる負担」軽減を目指すもので、合理的な内容と言えます(「人手の確保」は難しく、そこへの手当ても重要であるが、効果が十分に出ない可能性が高い)。また、この負担軽減提案は「入院におけるデータ提出の負担軽減」にもつながるものと言えます。

ただし、ここで重要なのは、「データ提出加算の取得率アップ」が目的なわけではなく、「質の高いデータを、適切に提供してもらう」(さらにデータを収集・解析し、医療政策の改善につなげ、より質の高い効率的な医療提供等を目指す)ことが真の目的であるという点です。

この真の目的に照らして「必要なデータ」を絞り込むことが重要で、その際には「●●のデータは別に収集する◆◆データで十分代替可能であるので、データ提出加算の項目からは除外する」「○○のデータも別に収集している◆◆データに含まれているが、必ずしも代替できるとは考えられないため、データ提出加算の項目として存置する」といった学術的・技術的な視点に立った、十分な検討が必要となります。

安易に「データの作成・提出負担を軽減するために、提出項目を減らす」となれば、「医療政策の改善、質の高い効率的な医療提供」という目的を達成できなくなる可能性がある点に注意が必要です。「データ提出加算の取得医療機関拡大」は、「医療政策の改善、質の高い効率的な医療提供」という目的を達成するための手段・ツールの1つに過ぎない点を忘れてはいけません(手段が目的化してしまい、真の目的を達成できなくなることがままある)。

今後の具体的な「絞り込み案」などに注目が集まります。

外来データ提出項目1(入院・外来医療分科会(1)5 250619)

外来データ提出項目2(入院・外来医療分科会(1)6 250619)

【関連記事】

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体