「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

2025.5.23.(金)

2026年度の次期DPC制度改革に向けて、「小規模なケアミクス病院のDPC参加」をどう考えるか、「特定病院群は標準病院群に比べて急性期一般1・急性期充実体制加算などの取得病院が多い」(逆に標準病院群では急性期一般1・急性期充実加算等の取得病院が少ない)点をどう考えるか—。

5月22日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)では、こういった議論も行われています(急性期入院医療に関する記事はこちら)。高度急性期入院医療などに関しては別稿で報じます。

5月22日に開催された「令和5年度 第2回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

「小規模なケアミクス病院」のDPC参加をどう考えるか

2026年度のDPC制度改革に向けて入院・外来医療分科会では、(1)在院日数のさらなる短縮に向けた課題の整理(より早期の退院が可能だが、投下資源回収のために入院期間IIまで入院を継続させるケースなどが生じている)(2)1か月当たりのデータ数が少ない病院への対応検討(3)急性期一般入院料等を算定しながらDPCに参加しない病院への対応検討—などを行う方針を固めています。

5月22日の入院・外来医療分科会では、このうち(2)(3)に関連して次のようなデータが厚生労働省から示されました。

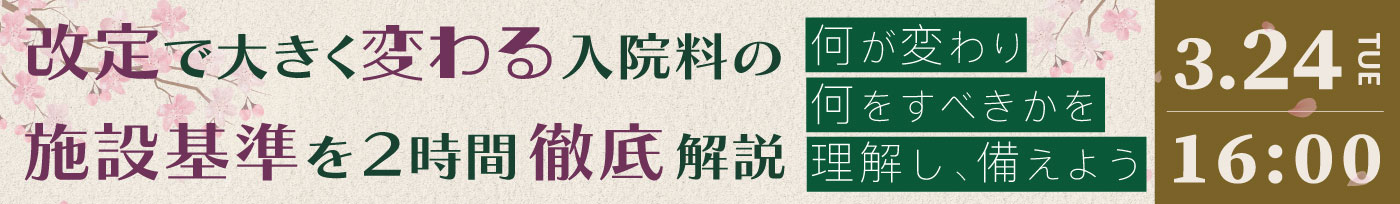

▽「DPC病床数算定割合」(DPC病床数/全許可病床数)が低い(50%未満)の病院が増加している

DPC算定病床割合の状況(入院・外来医療分科会(2)1 250522)

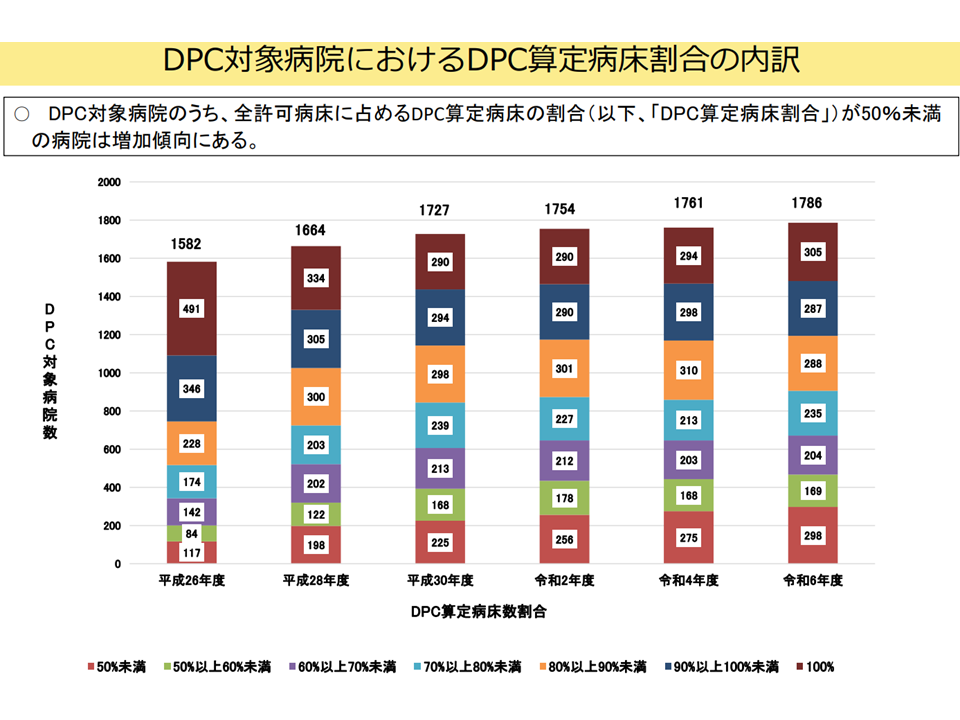

▽「DPCに参加できる病床」(急性期一般1など)を持つがDPCに参加していない病院が1800程度あり、100床未満病院が多い

DPC未参加病院の状況(入院・外来医療分科会(2)2 250522)

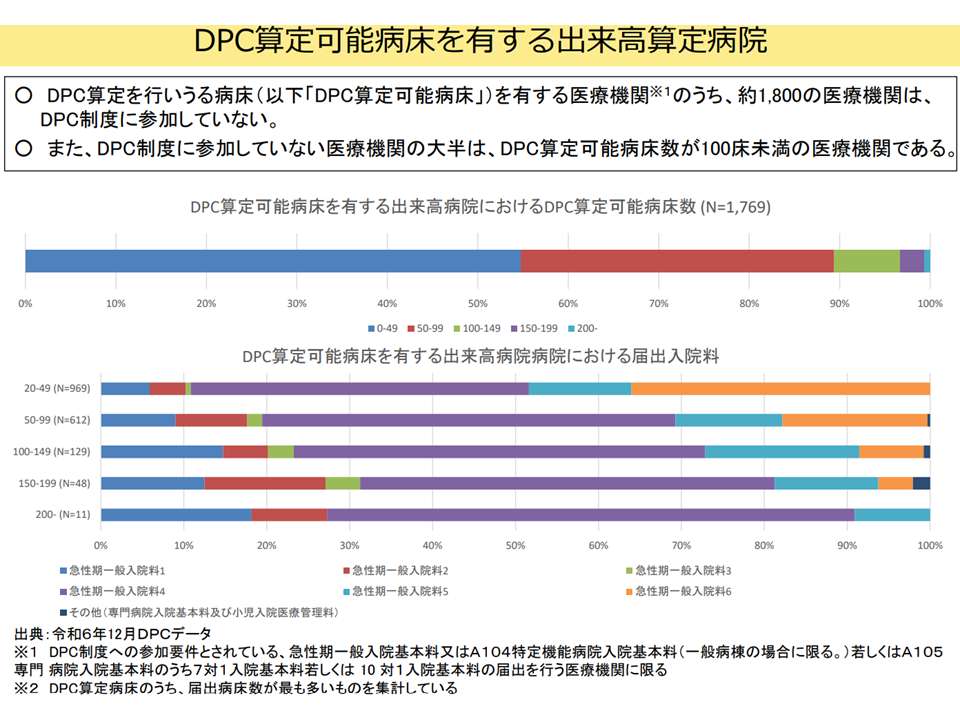

▽新たなDPC参加基準(1か月当たりのデータ数90以上)を満たさない病院が一定数ある

1か月当たりデータ数(入院・外来医療分科会(2)3 250522)

ここからは「小規模なケアミクス病院のDPC参加をどう考えるか」(DPC算定可能病床を持つ病院は原則DPC参加としていく、つまりDPC対象病院を広げていくのか、それともDPC参加の要件を厳しくし、「真に急性期入院医療を提供する病院」に絞っていくのか)という論点につながりそうです。中野惠委員(健康保険組合連合会参与)は「DPC参加基準をさらに検討する必要があろう。『DPC=急性期入院医療を対象とする』との原則を踏まえ、DPC算定可能病床の診療実績データを、DPC未参加病院も含めて分析していくべき」と進言しています。

別に示された「急性期一般1に加え、地域包括ケア病棟入院料や回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院料を併せて取得するケアミクス病院」は、「急性期一般1のみを取得する病院」に比べて▼病院の規模が小さい▼平均在院日数が長い▼全身麻酔手術件数が少ない▼救急搬送受け入れ件数が少なく、地域の救急搬送受け入れシェアが低い▼急性期充実体制加算・総合入院体制加算の取得割合が低い—などのデータも勘案しながら検討していくことになるでしょう。

特定病院群は標準病院群に比べて急性期一般1・急性期充実体制加算取得病院が多い

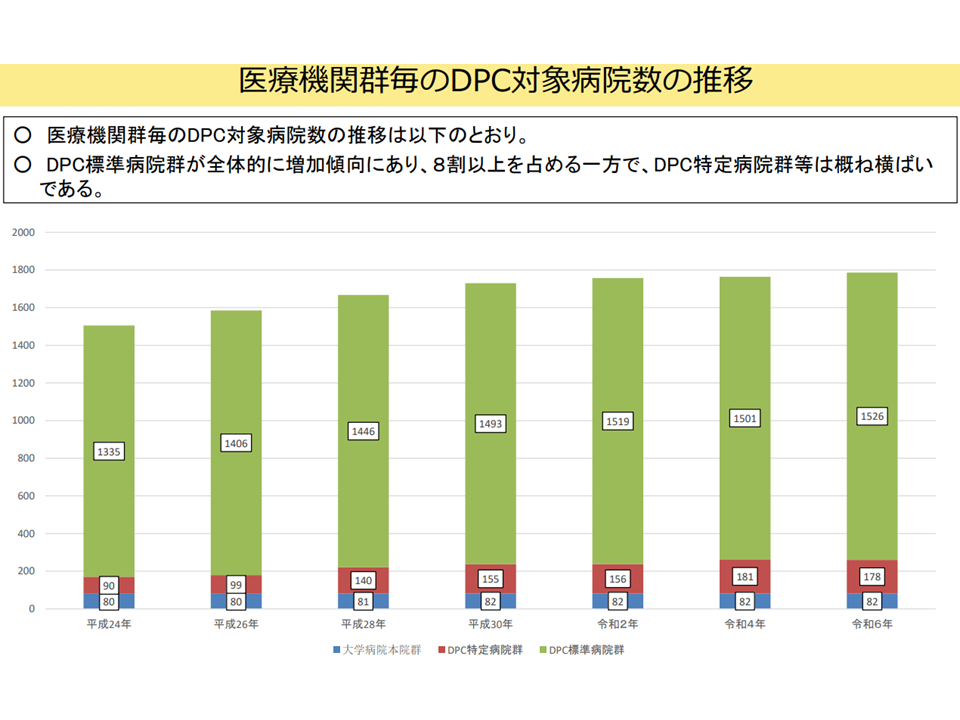

DPCでは、参加病院を次の3群に区分し、それぞれに基礎係数を設定しています。

▽大学病院本院群(旧I群)・82病院(基礎係数:1.1182)

▽特定病院群(旧II群)・178病院(基礎係数:1.0718)

▽標準病院群(旧III群)・1423病院(基礎係数:1.0451)

(なお、別にデータ数90に満たない103病院では、基礎係数1.0063を設定)

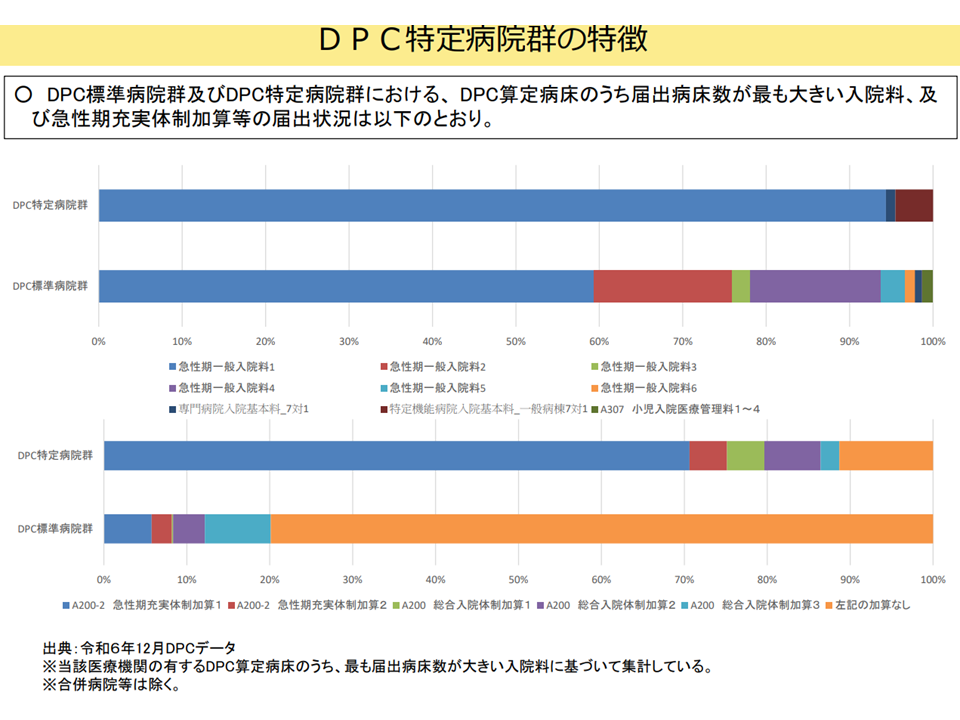

このうち、標準病院群と特定病院群について、厚労省は次のようなデータも提示しました。

▽標準病院群が全体的に増加傾向にあり8割以上を占める一方で、特定病院群等は概ね横ばいである

医療機関群の状況(入院・外来医療分科会(2)4 250522)

▽特定病院群は、標準病院群に比べて「急性期一般1」取得病院が多く、「急性期充実体制加算」取得病院が圧倒的に多い

特定病院群と標準病院群との違い(入院・外来医療分科会(2)5 250522)

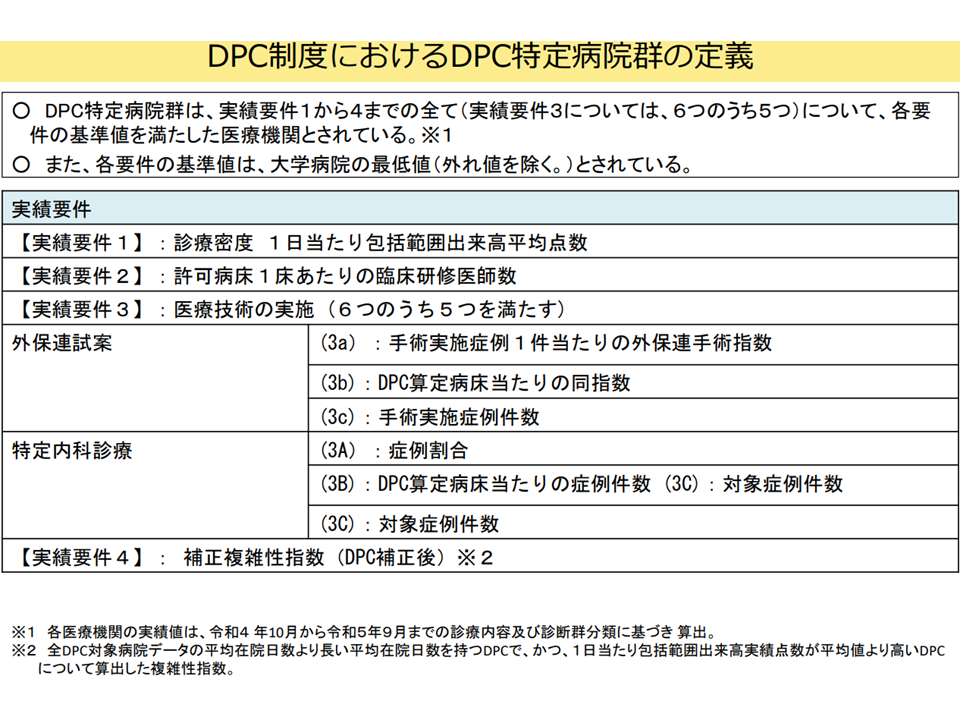

特定病院群は、DPC医療機関群を設定した2012年度から「大学病院本院並みの医療提供を行っている病院」と位置付けられ、診療密度や高度医療技術などの実績が「大学病院本院群の最低以上」とされています。

特定病院群の定義(入院・外来医療分科会(2)6 250522)

中野委員は、上記のデータを踏まえ「特定病院群の定義について『入院料・加算も組み合わせる』ことを考えてはどうか」と提案しています。特定病院群が「大学病院本院並みの高度医療提供を行う病院」と位置付けられ、急性期充実体制加算が「高度専門的な医療提供を行う急性期病院を評価する」ものとして創設された点などを踏まえれば、両者は親和性が高いと考えられ、中野委員のコメントにも頷ける部分があります。

また、逆の見方をすれば「標準病院群が増えているが、そこでは急性期一般1や急性期充実体制加算を取得する病院が少ない」点をどう考えるかという論点が浮上する可能性もあります。上述した「小規模ケアミクス病院」と併せて、「DPCを『真に急性期入院医療を評価する病院群の仕組み』とするため、DPC参加の要件について、急性期一般1に限定する、一定の加算取得を加味することなども検討する必要があるのではないか」と指摘する識者もおられます。今後の検討に注目が集まります。

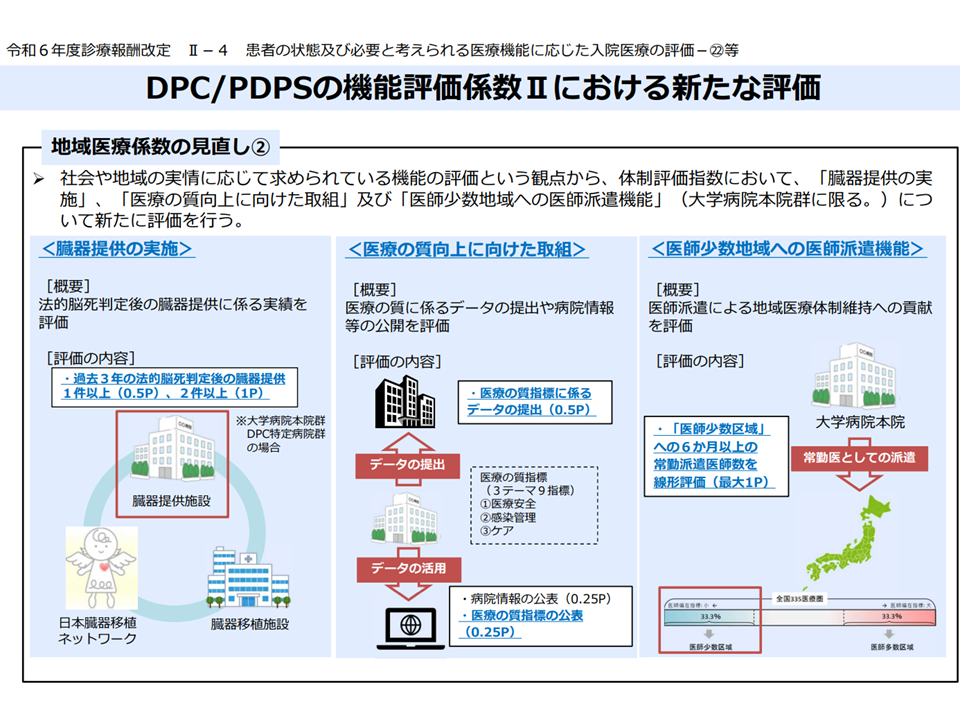

関連して小池創一委員(自治医科大学地域医療学センター医療政策・管理学部門教授)は、「2024年度診療報酬改定で地域医療係数の体制評価指数の評価軸に▼臓器提供実績▼医療の質向上に向けた取り組み▼医師少数地域への医師派遣機能(大学病院本院群のみ)—を追加したが、『医師少数区域【以外】への医師派遣』や『超高額医薬品の使用する診療の実施状況』、『医師養成の実績』なども新たな評価軸として検討してはどうか」と進言しています。最近の医療情勢を強く踏まえた意見と言えるでしょう。

2024年度改定における体制評価指数(地域医療係数)の見直し1(入院・外来医療分科会(2)7 250522)

2024年度改定における体制評価指数(地域医療係数)の見直し2(入院・外来医療分科会(2)8 250522)

DPC制度改革に関しては、上述した「在院日数のさらなる短縮」論議なども並行して進められます。5月22日の入院・外来医療分科会では「高度急性期入院医療」(ICUなど)の議論も行われており、別稿で報じます。

【関連記事】

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体