65歳以上の高齢者で、ついに「単独世帯」が最多となり、地域包括ケアシステムの構築が急がれる―2024年国民生活基礎調査

2025.7.11.(金)

65歳以上の高齢者では、ついに「夫婦のみの世帯」を超えて、「単独世帯」が最多となり、地域包括ケアシステムの構築が急がれる—。

児童のいる世帯は、2023年から24年にかけて7.7%もの減少となった—。

厚生労働省が7月4日に公表した2023年の「国民生活基礎調査の概況」から、このような状況が明らかになりました(厚労省のサイトはこちら)(前年(2023年)調査の記事はこちら、2022年調査(大規模調査)の記事はこちら、2021年調査の記事はこちら、2019年調査(大規模調査)の記事はこちら、2018年調査の記事はこちら、2016年調査(大規模調査)の記事はこちら、2020年はコロナ感染症により調査中止)。

目次

65歳以上高齢者では「単独世帯」が最多に、地域包括ケアシステムの構築を急げ

厚労省は毎年、▼保健▼医療▼福祉▼年金▼所得―などの国民生活に関する基礎的事項を調べ、「国民生活基礎調査」として公表しています。3年に1度、大規模な調査が、中間年に簡易的な調査が行われており、昨年(2024年)は簡易的な調査が実施されました。

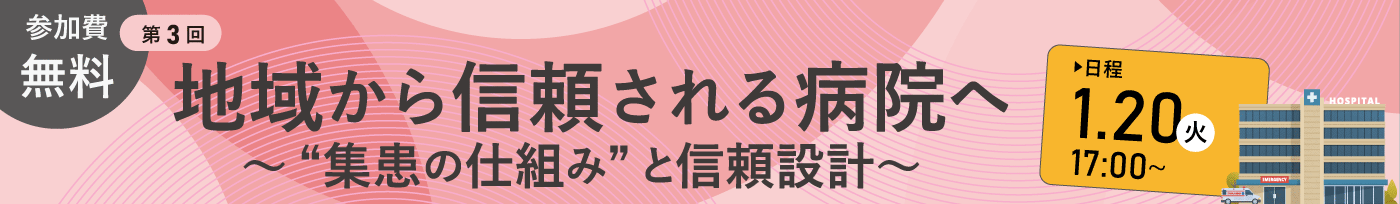

まず昨年(2024年)6月1日時点における全国の世帯総数を見ると、5482万5000世帯で、前年から37万3000世帯・0.7%増加しました。平均世帯人員は2.20人で、前年から0.03人減少しています。

世帯数と平均世帯人員の年次推移(2024年国民生活基礎調査1 250704)

65歳以上の高齢者のいる世帯は2760万4000世帯で、前年に比べて65万3000世帯・2.4%増加しました。全世帯に占める割合は50.3%で、前年に比べて0.8ポイント上昇しています。

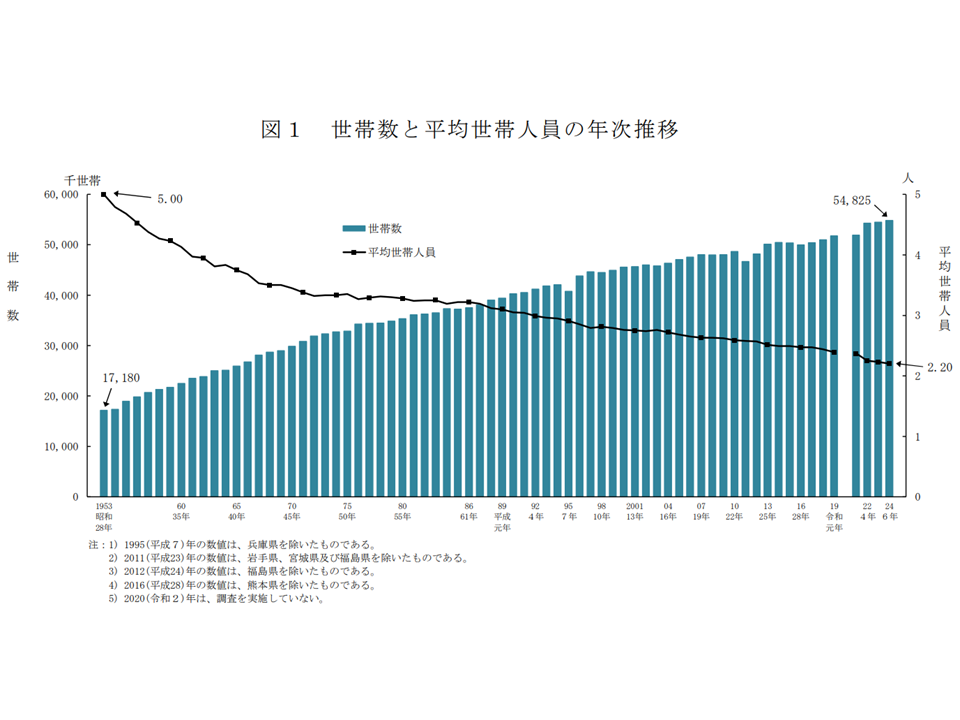

65歳以上の高齢者のいる世帯について、その内訳を見てみると、「夫婦のみの世帯」(31.8%、前年から0.2ポイント減)を超えて、「単独世帯」(32.7%、同1.0ポイント増)が最多となりました。ほか、「親と未婚の子のみの世帯」(20.4%、同0.2ポイント増)、「三世代世帯」(6.3%、同0.7ポイント減)となっています。

65歳以上の高齢者で「単独世帯」が最多となったということは、例えば要介護状態になるなどした際に、「家族」に依拠できる部分がないことを意味します。このため、要介護度が高くなっても可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、地域において▼医療▼介護▼予防▼住まい▼生活支援―の各サービスを整備し、それを有機的に結合する【地域包括ケアシステム】、さらに、これを進化させた【地域共生社会】(地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らせる社会)の構築を急ぐべきことを再確認できます。

65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移(2024年国民生活基礎調査2 250704)

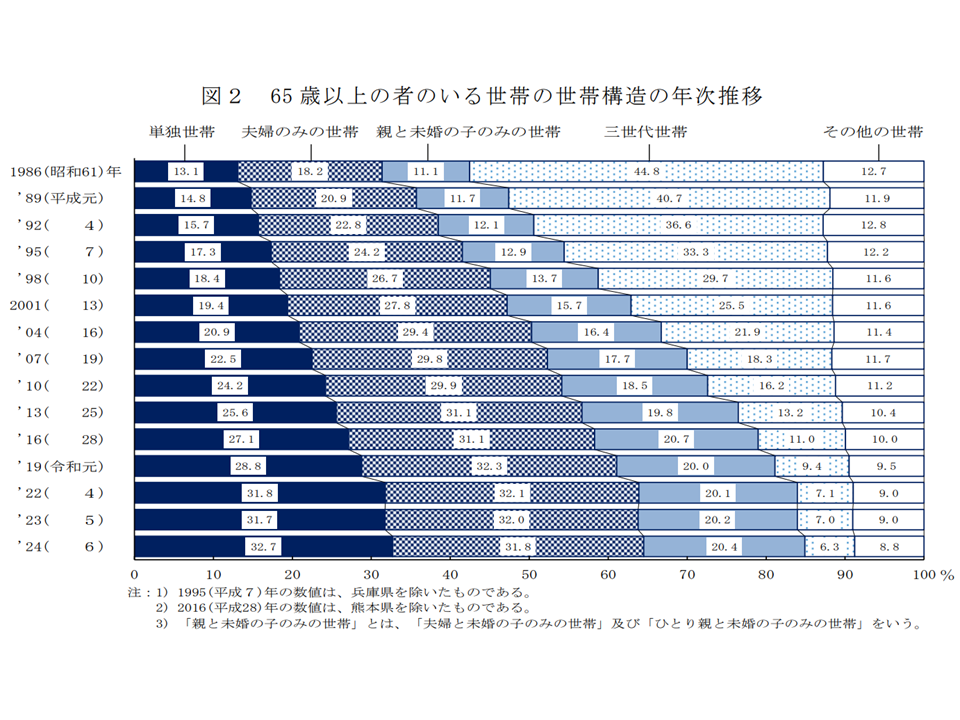

また、65歳以上の者のいる世帯のうち、高齢者世帯(65歳以上の者のみ、これに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)は1720万7000世帯で、65歳以上の高齢者のいる世帯の62.3%を占めています(前年から0.9ポイント増)。その内訳は、▼男性の単独世帯18.9%(前年から0.5ポイント増)▼女性の単独世帯33.6%(同0.3ポイント増)▼夫婦のみの世帯43.6%(同0.5ポイント減)—などという状況です。女性では、男性に比べて「より高齢の単独世帯」が多くなっています。

高齢者の世帯構造など(2024年国民生活基礎調査3 250704)

高齢女性では年齢階級が上がるにつれ「単独世帯」が増加、80歳以上では35%に

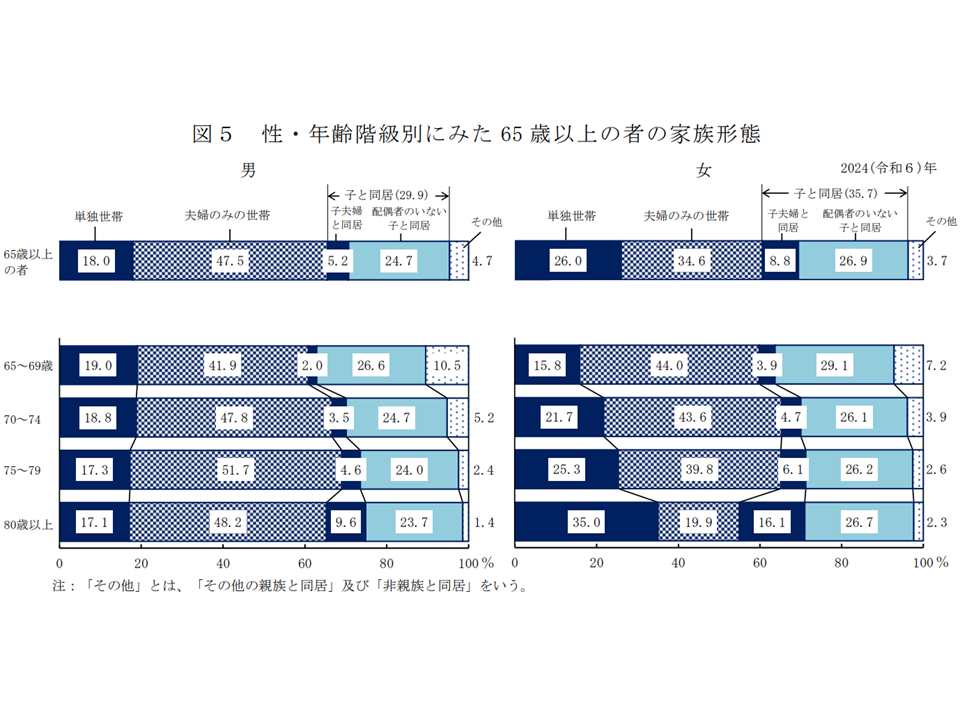

次に「65歳以上の高齢者が、どのような世帯で生活されているのか」を見てみましょう。

65歳以上の高齢者は4032万6000人で、前年から79万9000人・2.0%増加しました。「夫婦のみの世帯で暮らす」人が最も多く40.4%(前年比0.1ポイント増)、次いで「子と同居」33.1%(同0.7ポイント減)、「単独世帯」22.5%(同0.8ポイント増)などと続いています。高齢者の単独世帯が2割超を占め、かつ急速に増加している点が、ここでも注目されます。

さらに年齢階級別に単独世帯で暮らす人の割合を見ると、男性ではすべての階級で10%台前半ですが、女性では▼65-69歳:15.8%(前年比1.0ポイント減)▼70-74歳:21.7%(同1.3ポイント増)▼75-79歳:25.3%(同0.4ポイント増)▼80歳以上:35.0%(同0.2ポイント増)―という具合に、高齢になるにつれて単独世帯で暮らす人の割合が増加していきます。全般的には、男性よりも女性の方が長命なため、「夫婦のみ世帯」→「男性配偶者が死亡する」→「女性の単独世帯が増加する」という構図が考えられそうですが、さらに詳しい分析が待たれます。

65歳以上の者の家族形態(2024年国民生活基礎調査4 250704)

単独世帯ではもちろん、高齢の夫婦のみの世帯では、世帯員が要介護状態となった場合に「在宅生活を継続するのか」「施設等に入所するのか」を重要課題として極めて迅速に検討しなければいけません(医療でも同様の問題が生じる)。各市町村は、訪問・通所サービスを充実して住み慣れた居宅での生活を可能な限り長くすることはもちろんですが、「介護保険制度をはじめ、居宅生活を継続するためのさまざまな支援」について丁寧に、かつ、分かりやすく説明し、高齢者自身が適切に選択できる環境を整備していくことが今後ますます重要となっていきます。

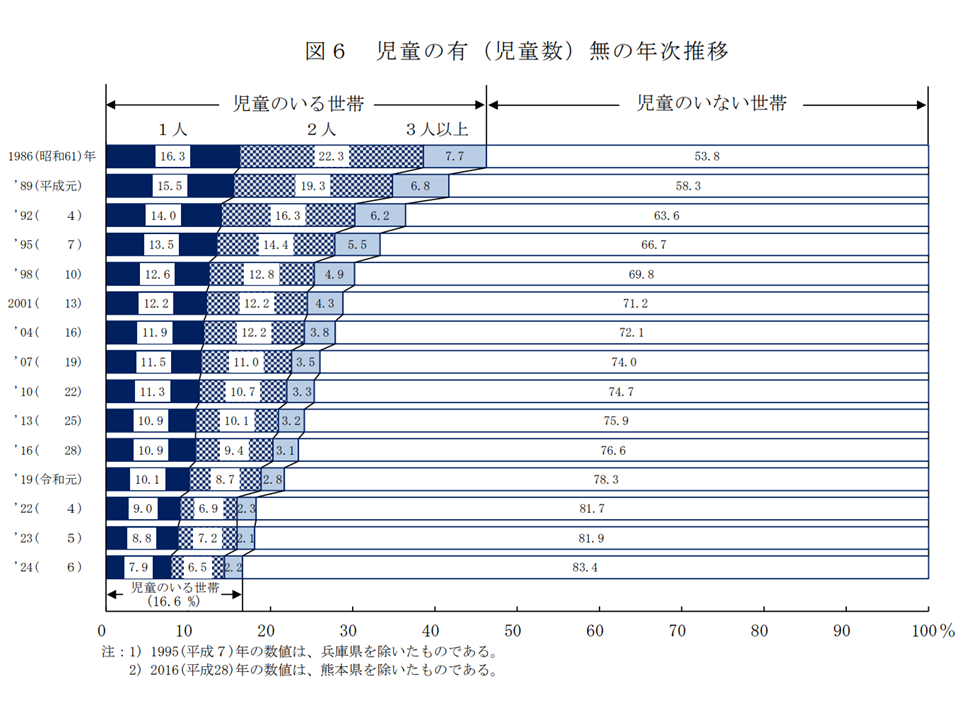

児童のいる世帯、2023年から24年にかけて7.7%も減少

次に18歳未満の児童のいる世帯数を見ると、昨年(2024年)6月1日には907万4000世帯で、前年に比べて76万1000世帯・7.7%減少しました(2022年調査から1000万世帯を割っている)。少子化のスピードが増している(急減している)状況を再確認できます(関連記事はこちら)。

また世帯における児童数の構成を見ると、1人が47.7%(前年から0.9ポイント減)、2人が39.2%(同0.5ポイント減)、3人以上が13.1%(同1.4ポイント増)となっており、「増加の背景」を分析する必要がありそうです。

児童の有無の年次推移(2024年国民生活基礎調査5 250704)

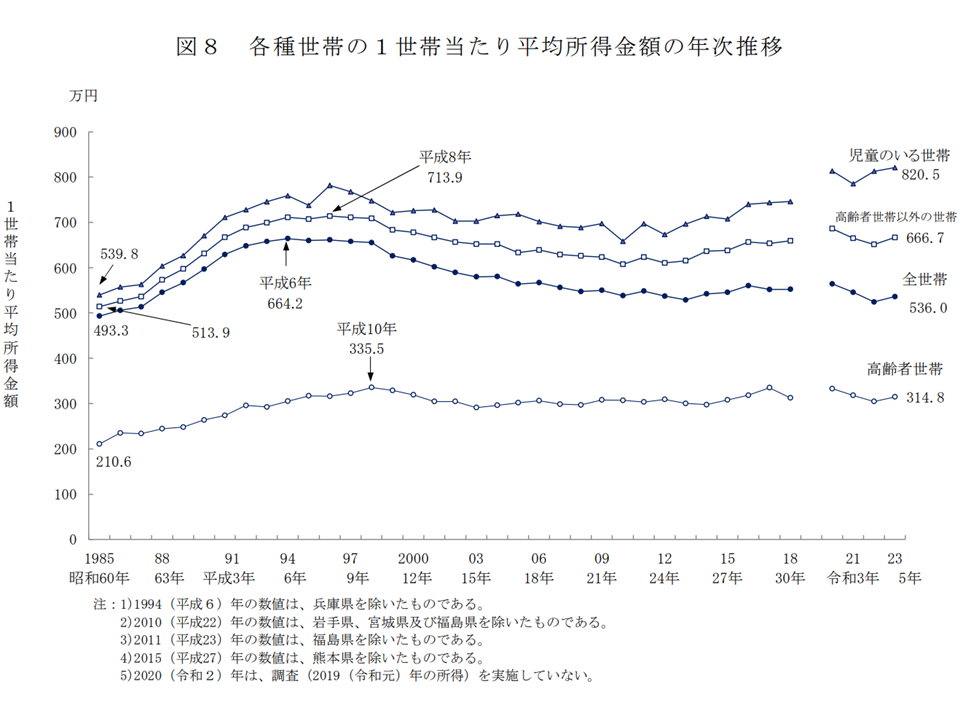

世帯所得は全体としては増加し、「生活が苦しい」との意識は前年比で微減

最後に所得の状況を眺めてみましょう。2023年1年間の1世帯当たりの平均所得金額は、「全世帯」では536万円(前年に比べて11万8000円・2.3%増加)、「高齢者世帯」では314万8000円(同9万9000円・3.2%増加)、「児童のいる世帯」では820万5000円(同7万9000円・1.0%増加)となりました。子育て世帯において、所得の増加額・増加率が低い点が気になります。

1世帯当たりの平均所得金額の年次推移(2024年国民生活基礎調査6 250704)

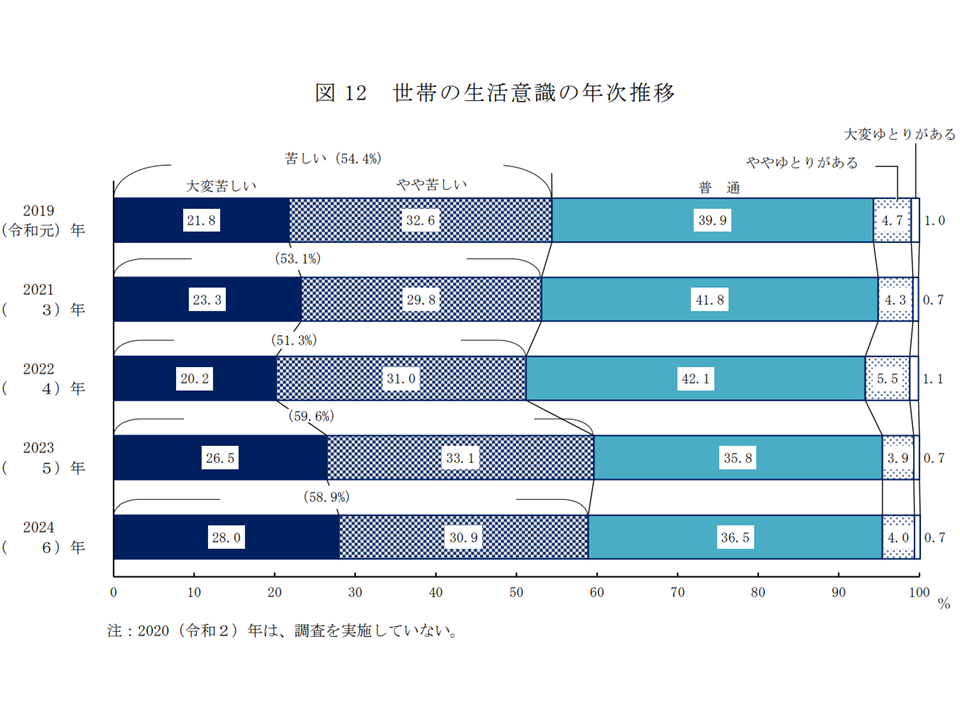

これに伴い、生活が「苦しい」「大変苦しい」と回答した世帯の割合は58.9%で、前年に比べて0.7ポイント減少しました。もっとも、物価や光熱水費の高騰などが続いており、状況がどう推移するのか今後も注目する必要があります。

世帯の生活意識の年次推移(2024年国民生活基礎調査7 250704)

【関連記事】

「80歳以上女性」の34.8%が1人暮らし、世帯全体では所得減少し「生活が苦しい」との声は過去5年間で最多―2023年国民生活基礎調査

個々の家族介護者の負担が増加し、要介護3以上の家族介護者では「終日介護している」割合が最も高い―2022年国民生活基礎調査

「80歳以上の女性」の31.9%が1人暮らし、単独世帯の増加踏まえ介護・日常生活サービスの拡充が重要―2021年国民生活基礎調査

要介護度が高くなるほど「脳血管疾患による要介護者」増加、男女とも高血圧症による通院増える―2019年国民生活基礎調査

75-79歳女性の4分の1超、80歳以上女性の3割超が「単独世帯」で生活―2018年国民生活基礎調査

75-79歳の女性の24.1%、80歳以上の女性の30%が「単独世帯」で生活―2017年国民生活基礎調査

75歳以上の要介護者などの3割、75歳以上の配偶者が介護する老老介護―2016年国民生活基礎調査

65歳以上の人がいる世帯の6割が「夫婦のみ」「単独」、在宅介護の充実が急務―2015年国民生活基礎調査