認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、「医療のみで評価」すべきか、「医療と介護を勘案して評価」すべきか―中医協総会

2025.7.9.(水)

認知症治療薬「レケンビ」については、薬価が高く、また使用患者も多くなると予想されることから「費用対効果評価」の対象となっている—。

その際、これまでの他の医薬品等と同じく「医療のみで評価」を行うべきか、介護費縮減が期待できる点を踏まえて「医療と介護を勘案して評価」すべきか—。

また、レケンビでは、特例的に「費用対効果が優れていると判断される基準値『ICERが500万円/QALY』となる価格」と「現行の薬価」との差額の25%を調整することとしているが、この考え方を他の医療技術にも拡大していくべきか—。

7月9日に開催された中央社会保険医療協議会・総会でこういった議論が行われました。今後、具体的な「費用対効果評価を踏まえた薬価見直し案」をベースにさらに議論が続けられます。ほか、「DPCからの退出病院」「新たな医薬品の保険適用」「2024年度診療報酬改定の結果検証調査(2025年度調査)の詳細」などを議論し、報告を受けています。

なお、同日に開かれた薬価専門部会では、2026年度の薬価制度改革に向けて製薬メーカーや医薬品卸サイドから意見を聴取しており、別稿で報じます。

レケンビの費用対効果評価、「医療のみで考える」べきか、「医療・介護を勘案する」べきか

新たな認知症・軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)治療薬の「レケンビ点滴静注200mg」「同点滴静注500 mg」(一般名:レカネマブ(遺伝子組み換え))が2023年12月20日に保険適用(薬価基準収載)されています。

薬価は▼200mg2mL1瓶:4万5777円▼500mg5mL1瓶:11万4443円—に設定され(1人当たりの薬剤費は約298万円)、最適使用推進ガイドラインによって対象患者・使用可能施設に縛りはかかっているものの、認知症患者等の数の多さに照らし、「市場規模が非常に大きくなり、医療保険財政を圧迫する要因の1つになる」と考えられます(関連記事はこちら)。

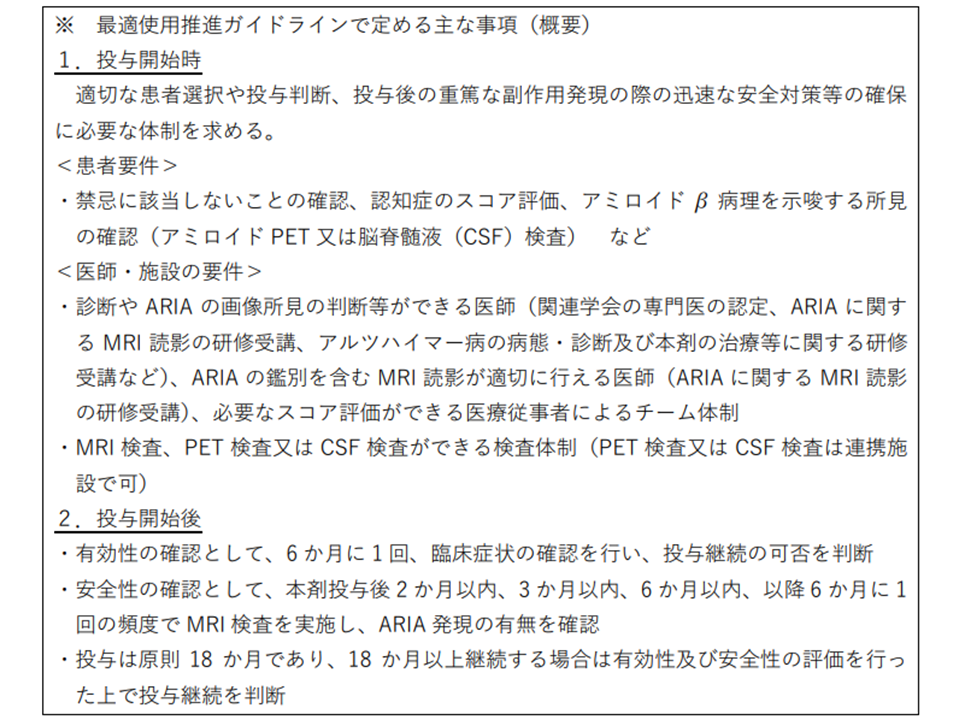

レケンビの最適使用推進ガイドライン(検討中)の概要(中医協 231115)

このためレケンビは「費用対効果評価」の対象となり、保険適用後に「レケンビ使用の効果とレケンビの費用とを詳しく調査し、費用対効果が悪ければ、後に薬価を引き下げる」こととなっています(関連記事はこちら)。

ところでレケンビは、上述のように「画期的な認知症治療薬」であることから、介護費用の削減効果も期待されています。そこで中医協では、レケンビの費用対効果評価について(1)「価格調整範囲の特別ルール」を設ける(2)介護費縮減効果について『勘案する場合・しない場合』それぞれの分析結果を踏まえて、対応を改めて中医協で検討する—という特別対応が図られることになりました(関連記事はこちら)。

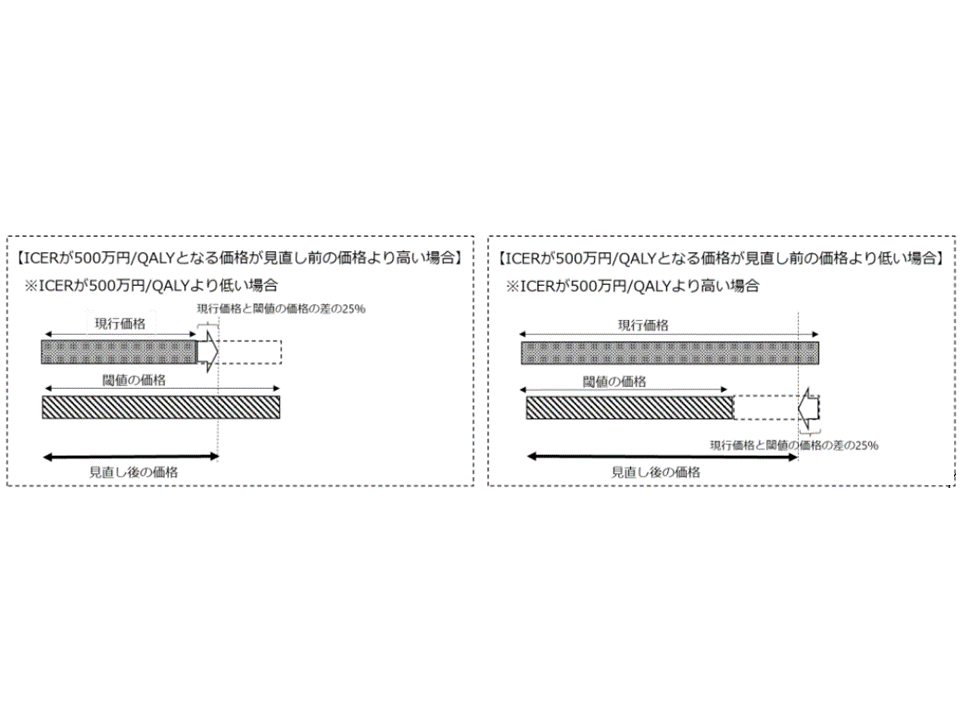

まず(1)の価格調整範囲については、通常「有用性加算部分のみに限定」されますが、レケンビに関しては「市場規模が大きくなる可能性があることから、既存ルールを基本としつつ、費用対効果評価をより活用するため、特例的な対応を行うことが適切」と判断され、次のように設定されています(関連記事はこちら)。

(a)価格調整の方法は、費用対効果評価の結果「ICERが500万円/QALYとなる価格」(後述)と「見直し前の価格」の差額を算出し、差額の25%を調整額とする(言わば有用性加算部分に止めず、償還価格(薬価)全体を見直しの対象とするイメージ)

(b)価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は「価格全体の85%(調整額が価格全体の15%以下)」とする

レケンビの費用対効果評価における「価格調整範囲」の特例的な考え方(中医協総会(1)4 231213)

また(2)の介護費用について、上述のとおり「介護費用縮減効果も勘案して費用対効果評価を行う場合」と「医療部分のみに着目して費用対効果評価を行う場合」との2つのデータを算出することになりました。前者の「介護費用縮減効果」の中には「家族介護者のQOL上昇」なども勘案しています。

この(1)(2)の特別ルールに沿って費用対効果評価を分析すると、次のように評価することが妥当との考えが、中医協の下部組織である費用対効果評価専門組織から提示されました。

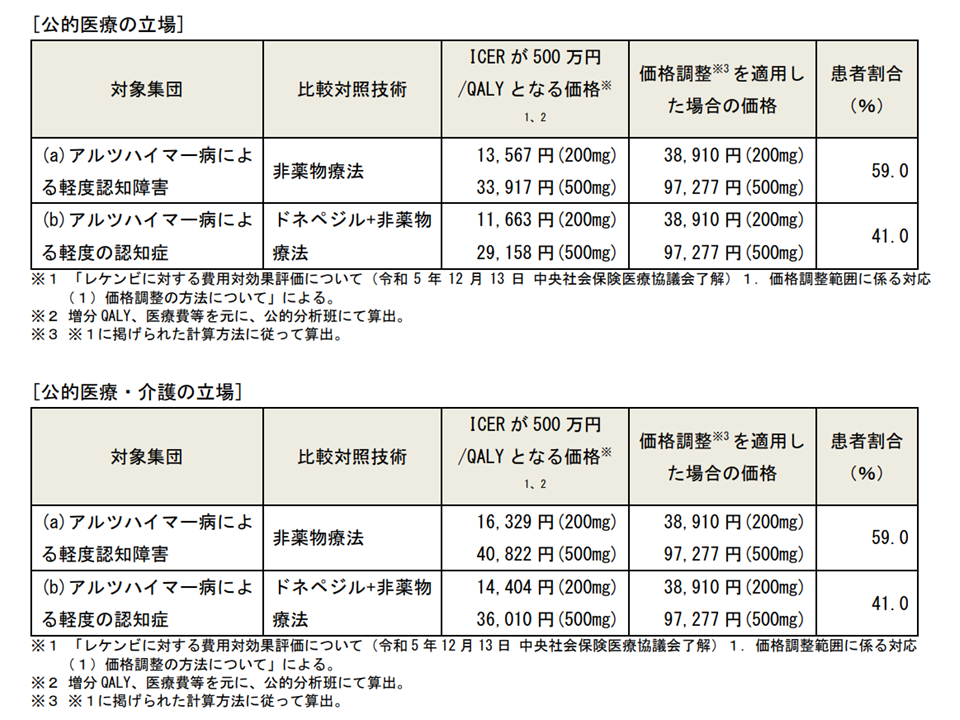

●医療部分のみに着目して費用対効果評価を行う場合(公的医療の立場)

▽MCI者への治療に用いる場合

・ICERが500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万3567円、500mgで3万3917円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

▽認知症患者への治療に用いる場合

・ICERが500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万1663円、500mgで2万9158円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

●介護費用縮減効果も勘案して費用対効果評価を行う場合(公的医療・介護の立場)

▽MCI者への治療に用いる場合

・ICERが500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万6329円、500mgで4万822円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

▽認知症患者への治療に用いる場合

・ICERが500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万4404円、500mgで3万6010円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

レケンビの費用対効果評価案(中医協総会 250709)

上記(b)の「見直し前薬価の85%を下限とする」との規定によって、介護費用を勘案するか否かにかかわらず「結果は同じ」となっています。

厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室の梅木和宣室長は、上記(2)に則り、この費用対効果評価案をもとに、▼介護費用を含めた場合(公的医療・介護の立場)と含めない場合(公的医療の立場)のいずれかの案が妥当かを、価格調整後の薬価も踏まえて議論する▼薬価算定組織において、公的医療・介護の立場と公的医療の立場の両方の場合について価格調整を行った場合の薬価を検討し、その上で改めて中医協総会で議論する—ことを提案し、了承されました。

今後の議論に向けて中医協総会では、▼介護費について何をどのように勘案して費用推計をしたのかなどを、今後、明確に説明してほしい。これまで「介護費」を勘案して費用対効果評価を行ったことはなく、非常に重要な「先行事例」となり、丁寧な議論が必要である(長島公之委員:日本医師会常任理事)▼費用対効果評価において介護費をどう取り扱うべきなのか、そもそも医療保険制度の中の費用対効果評価の対象とすべきか、何を軸に評価するのかなどの議論は詰め切れていない。介護費の取り扱いについては丁寧な議論が必要である(森昌平委員:日本薬剤師会副会長)▼介護費を費用対効果評価の中でどう勘案するのか、それは技術的に確立しているのか、などを議論しきれていない。どのような費用を「介護費」に含めているのか、介護費の勘案はレケンビに限って可能なのか、技術的に確立し、他の技術でも適用可能なのか、などを整理して、レケンビの費用対効果評価を検討する必要がある。また、介護費に「家族介護者のQOL上昇」を勘案しているが、その妥当性も含めて検討する必要がある(松本真人委員:健康保険組合連合会理事)—などの意見が出されました。いずれの委員も「費用対効果評価における介護費の勘案について、丁寧に議論していく」ことが必要かつ重要であるとの考えで一致しています(関連記事はこちらとこちら)。

今後、薬価算定組織で、上記の費用対効果評価案を踏まえて「薬価見直し案」を作成し、それをもとに中医協でさらに議論していくことになります。

ところで、上記結果を見れば「介護費を含めても、含めなくても、(b)の下げ止めルール(見直し前薬価の85%を下限)によって、最終的な見直し後の薬価は同じになる」ものと思われますが、「介護費を費用対効果評価の中でどう考えていくか」が議論のポイントである点に留意が必要です(結果は同じとなるのは、介護費勘案とは直接に関係しない下げ止めルールがあるために過ぎない)。

費用対効果が優れていると判断される「ICER500万円/QALY」となる価格を勘案せよ

なお、支払側の松本委員は、上記の費用対効果評価案について、「ICERが500万円/QALYになる価格」と「現行薬価」との間には3-5倍の開きがある点に着目し(松本委員は「見直し後の薬価でも、費用対効果を考慮すれば高すぎる」と指摘したいものと考えられる)、今後「他の医療技術の費用対効果評価においても、『ICERが500万円/QALYになる価格』を示すべき」と進言しています。

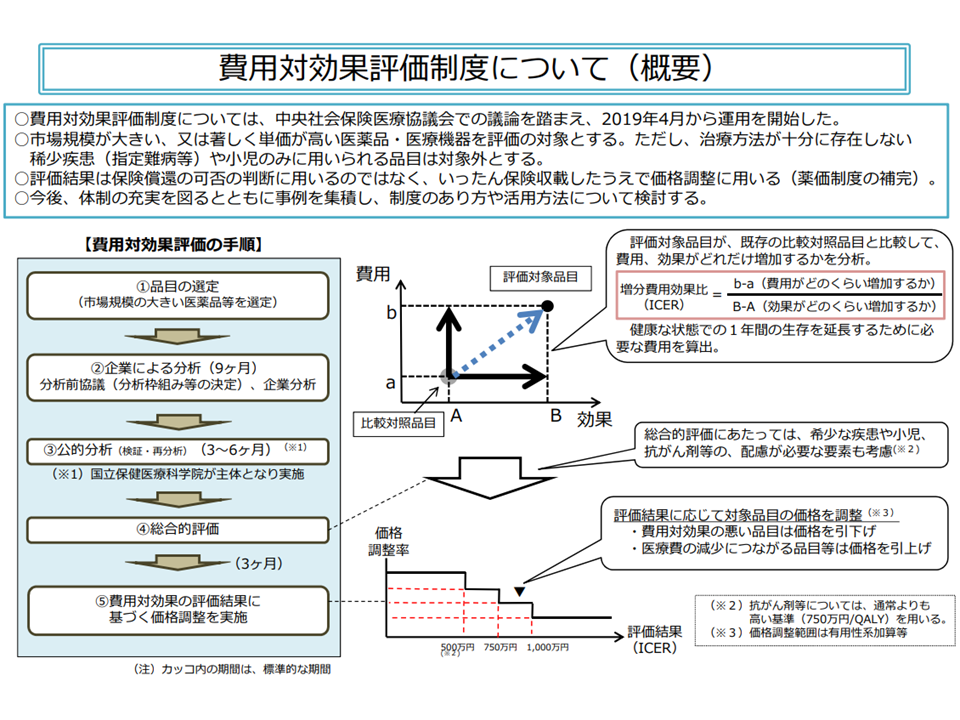

費用対効果評価の仕組みは非常に複雑ですが、「高額である」「医療保険財政に大きな影響を及ぼす」などの要件を満たした新薬・新医療機器について、「類似の医薬品・医療技術等に比べて、費用対効果が優れているのか、あるいは劣っているか」をデータに基づいて判断。「費用対効果が優れている」と判断されれば価格(薬価、材料価格)は据え置きとなり、「費用対効果が劣っている」と判断されれば価格の引き下げが行われます。また、「費用が少なくなる一方で、効果が優れている・あるいは同じである」という、いわば「きわめて費用対効果が優れている」製品については、価格の引き上げも行われます。従前の「安全性」「有効性」に加えて、新たに「経済性」の評価軸を設けたものです(関連記事はこちら)。すでに、いくつかの薬剤で費用対効果評価結果に基づく価格調整も行われています((関連記事はこちら)。

費用対効果評価制度の大枠(中医協・費用対効果評価専門部会2 210421)

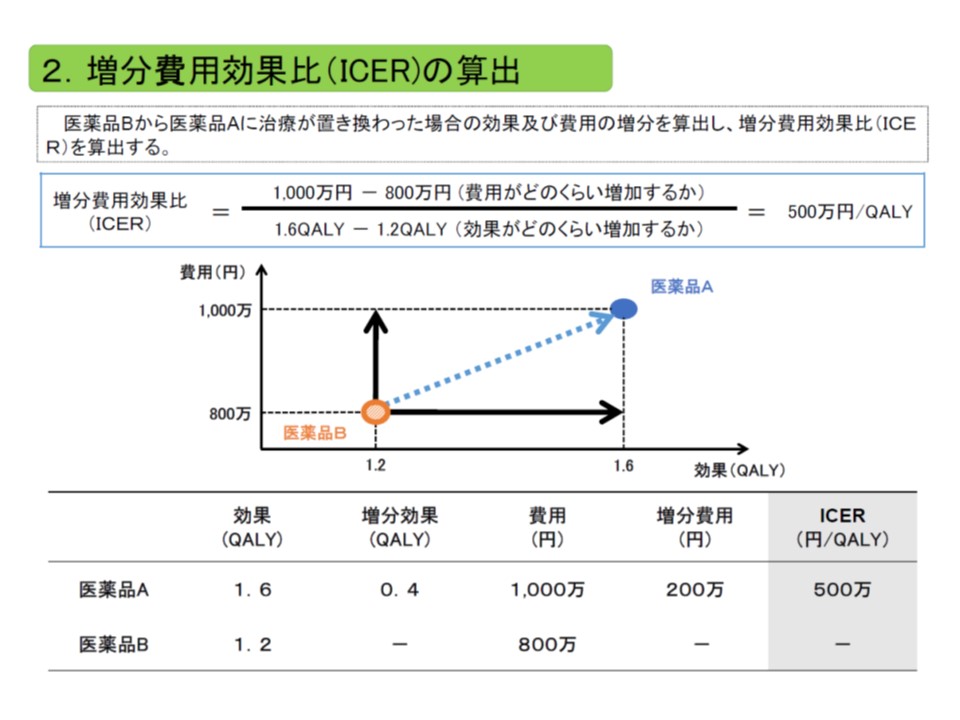

この費用対効果が優れているのか、劣っているのかを判断するための物差しが「ICER」という考え方です。医薬品等の「費用」は「価格」という基準で、「効果」は例えば「QALY」(質調整生存年、完全に健康な状態で1年間生存期間が延びた場合を1QALY、死亡をゼロQALYとして数値化する)という基準を用いて評価します。

ICERは、「類似技術βの費用(b)と新規医療技術αの費用(a)との差(つまりb-a)」を「類似技術βの効果(B)と新規医療技術αの効果(A)との差(つまりB-A)」で除したもので、いわば「高い効果を得るために、どれだけ余分な費用がかかるのか」と表現することができます。

ICERは、「費用の増加分」を「効果の増加分」で除して計算する。費用には主に公的医療費が含まれ、効果のある医療技術で生存年が伸びれば、その分、医療費が増加し、費用が増加することになる点も考慮される

同じ効果を得るために大きな費用がかかる(ICERが高い)技術は、「費用対効果が劣っている」と判断され、逆に小さな費用で済む(ICERが低い)技術は「費用対効果が優れている」と判断し、その基準は次のように設定されています。

▽ICERが500万円未満の場合(総合的評価で指定難病等の適応がある場合には750万円未満に緩める):「費用対効果が優れている」と判断し、価格を維持する(試行段階と同じ)

▽ICERが500万円以上750万円未満の場合(同750万円以上1125万円未満に緩める):「費用対効果が劣っている」と判断し、有用性等加算部分については価格を30%、営業利益部分については17%引き下げる

▽ICERが750万円以上1000万円未満の場合(同1125万円以上1500万円未満に緩める):「費用対効果がさらに劣っている」と判断し、有用性等加算部分については価格を60%、営業利益部分については33%引き下げる

▽ICERが1000万円以上の場合(同1500万円以上に緩める):「費用対効果が非常に劣っている」と判断し、有用性等加算部分については価格を90%、営業利益部分については50%引き下げる

つまり、松本委員の指摘する、またレケンビの特別ルールで採用された「ICERが500万円/QALY」となる価格とは、「他の治療(無治療を含む)に比べて費用対効果が優れている」と判断できる基準値と言えます(基準値以上であれば「費用対効果が高い」と判断する)。

このため松本委員は、費用対効果評価においては「ICERが500万円/QALY」となる価格を常に示し、この価格に償還価格(薬価、材料価格)を近づけていく(多くの場合には引き下げていく)ことを目指すべきと進言していると考えられます。効果の低い医療技術であっても、価格を抑えることで「費用対効果を高める」ことができるためです。

価格調整範囲(有用性加算のみとするか、償還価格(薬価、材料価格全体)とするか)などと併せて、今後の「費用対効果評価の制度見直し」においても重要な論点の1つになってきそうです。

また、同日に開かれた中医協総会では、次のような点も了承等しています。

【新たに保険適用される医薬品】(本年(2025年)7月16日に保険適用(薬価基準収載)予定)

▽がん化学療法後に増悪したFGFR3遺伝子変異または融合遺伝子を有する根治切除不能な尿路上皮がんの治療に用いる「エルダフィチニブ」

・バルバーサ錠3mg(3mg1錠):3万1810円40銭

・バルバーサ錠4mg(4mg1錠):4万1501円70銭

・バルバーサ錠5mg(5mg1錠):5万1009円70銭

(1日薬価:9万3378円70銭)

→高額ゆえ、次期診療報酬改定までDPCでも出来高算定とする(薬剤料だけでなく入院治療全体が出来高となる)

【DPC制度からの退出】

▽社会医療法人駿甲会 コミュニティーホスピタル甲賀病院(静岡県、今後DPC参加基準を満たす見込みがなく、地域包括医療病棟への病棟再編を行う、本年(2025年)5月1日付)

▽医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院(東京都、今後DPC参加基準を満たす見込みがなく、障害者施設等一般病棟への病棟再編を行う、本年(2025年)7月1日付)

▽医療法人横浜未来ヘルスケアシステム よこすか浦賀病院(神奈川県、今後DPC参加基準を満たす見込みがなく、地域包括医療病棟への病棟再編を行う、本年(2025年)7月1日付)

▽医療法人康雄会 西病院(兵庫県、今後DPC参加基準を満たす見込みがなく、地域包括ケア病棟への病棟再編を行う、本年(2025年)7月1日付)

【2024年度診療報酬改定に関する結果検証調査(2025年度調査)の詳細(調査票)を了承、厚労省サイトはこちら】

▽長期処方やリフィル処方の実施状況

▽後発医薬品の使用促進策の影響・実施状況

▽医療DXの実施状況

▽かかりつけ歯科医の機能の評価等に関する実施状況

▽かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況

【関連記事】

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体