社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

2025.4.25.(金)

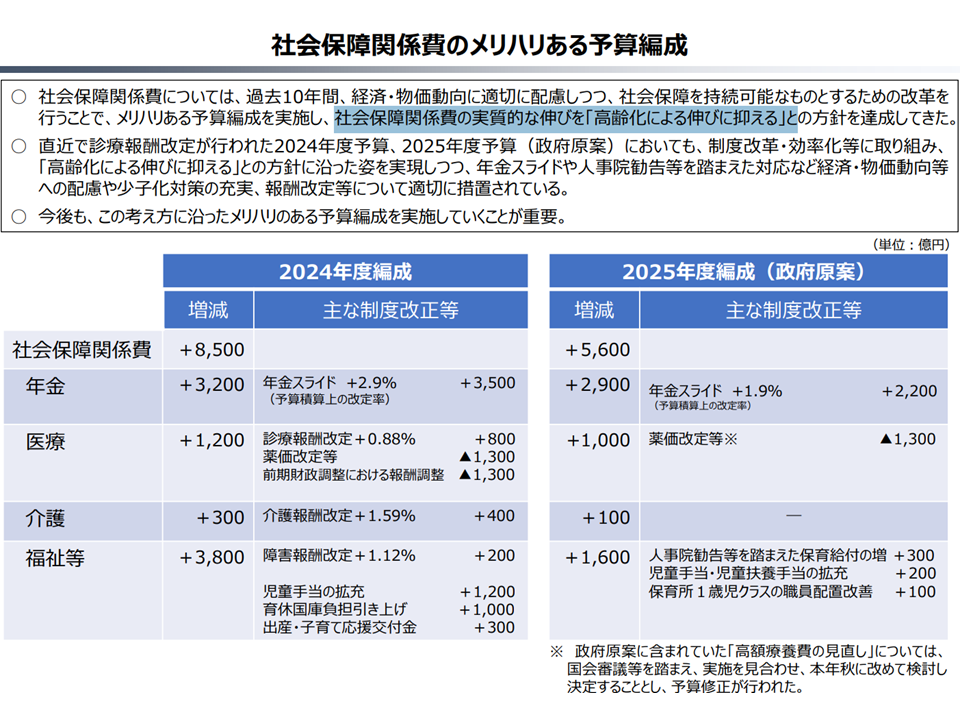

国民負担増の抑制のために、社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続する必要がある—。

かかりつけ医機能を評価すると説明されている【地域包括診療料・地域包括診療加算】【機能強化加算】【外来管理加算】など「診療所に関連の深い診療報酬」を適正化すべき—。

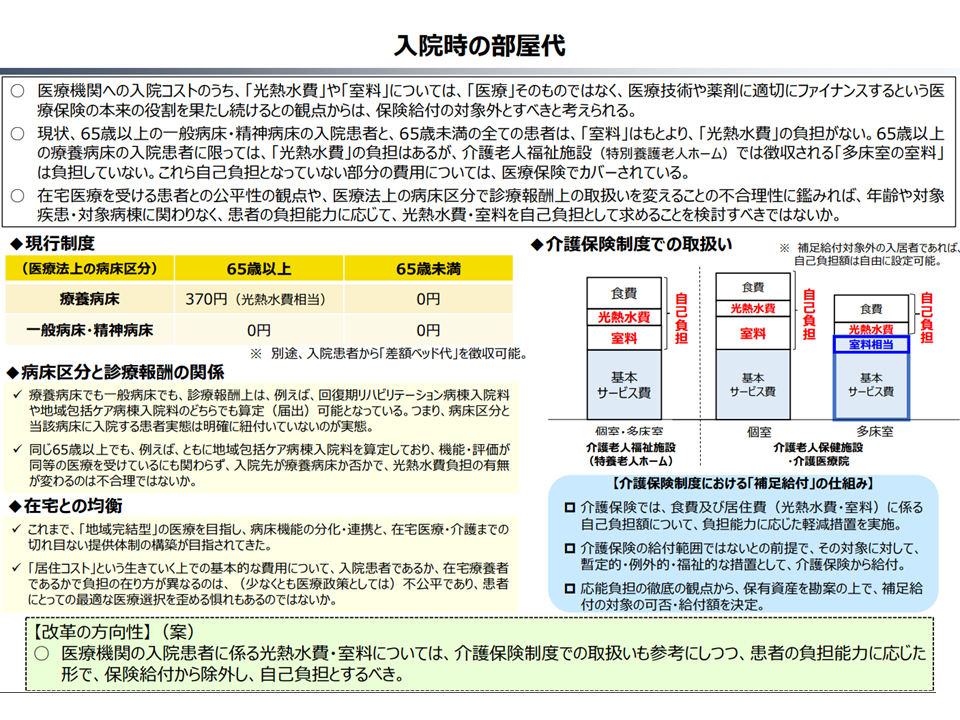

介護保険の仕組みを参考に「入院にかかる室料負担」を患者自己負担に切り替えていくべき—。

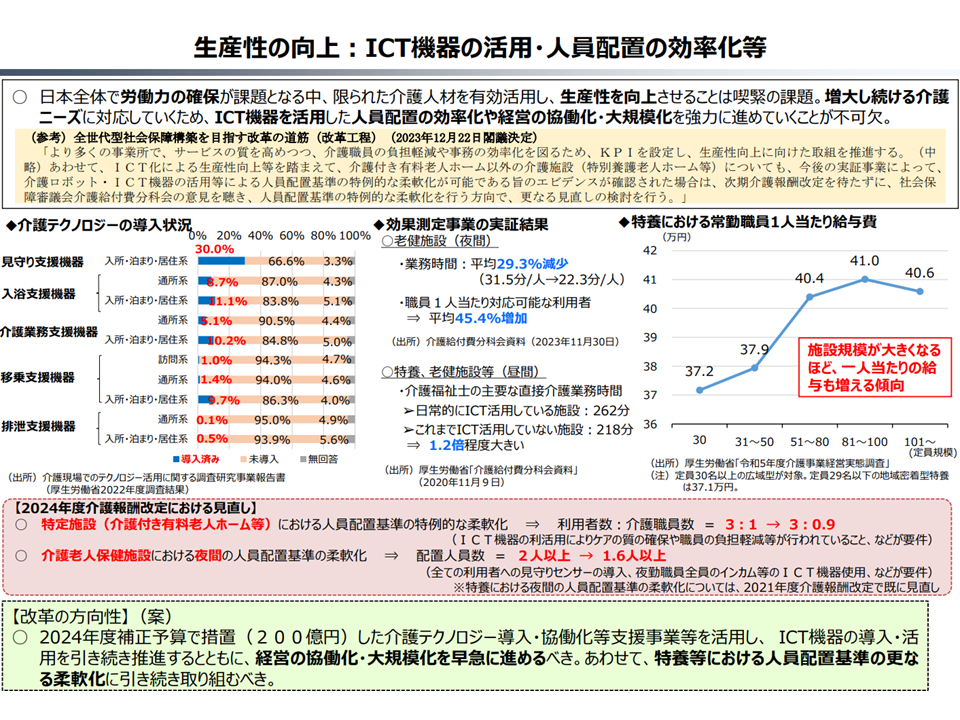

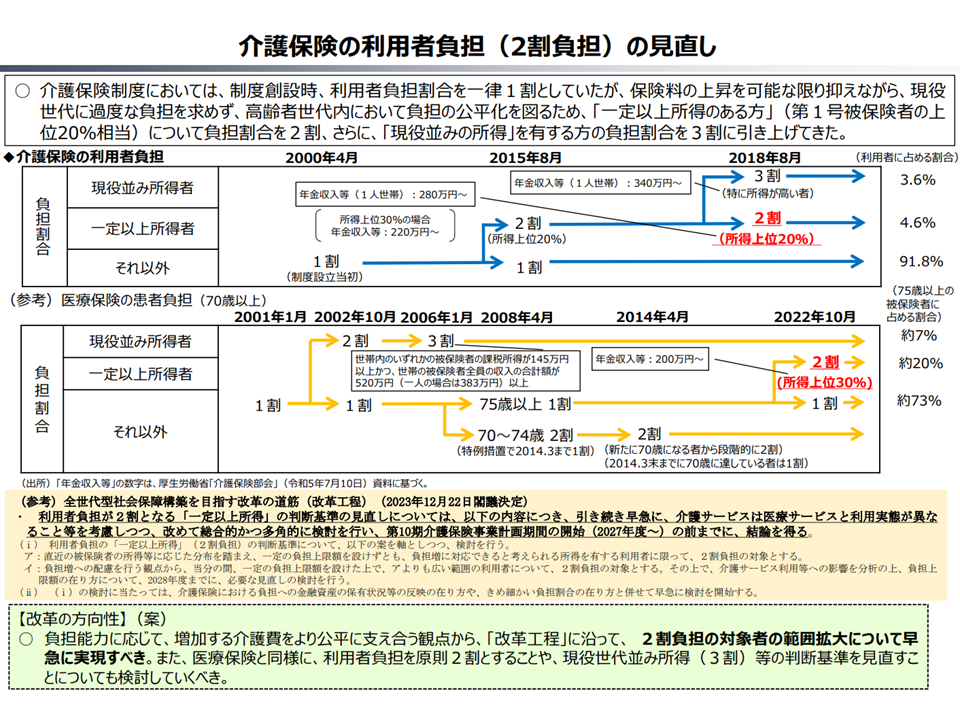

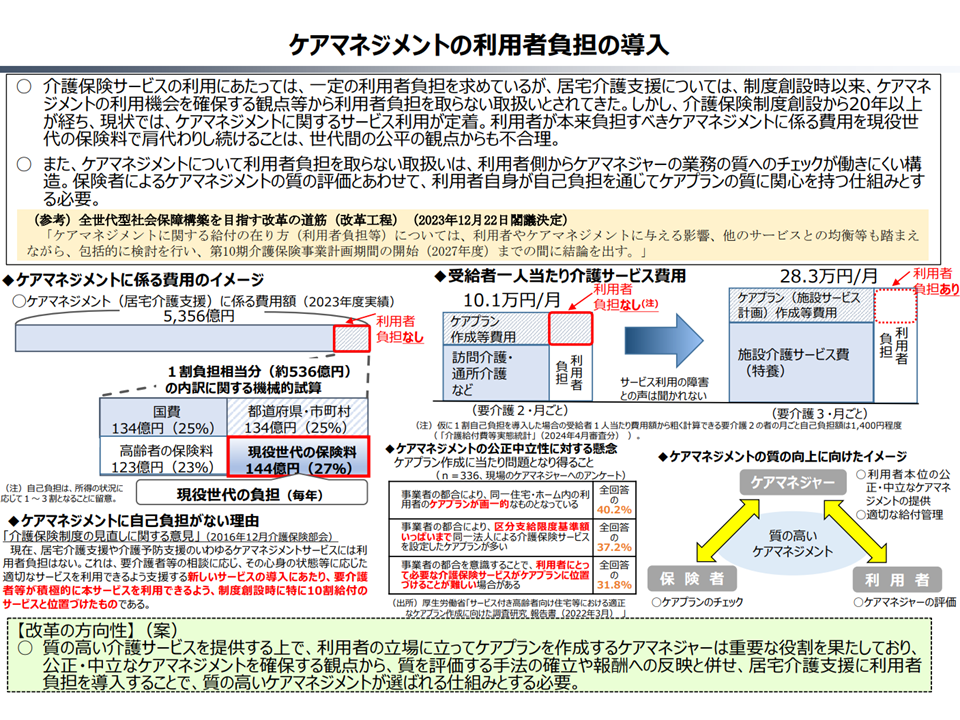

介護保険については「介護人材の確保、そのための処遇改善」をしっかり行ったうえで、「要介護1・2の訪問・通所介護の地域支援事業への移行」「利用者2割負担の導入」などの介護費適正化を進めるべき—。

4月23日開催された財政制度等審議会・財政制度分科会において、財務省がこうした提案を行いました(財務省サイトはこちらとこちら(参考資料))。

近く「建議」(春の建議)としてまとめられ、6月の「骨太方針2025」や、その後の社会保障審議会(医療部会、医療保険部会、介護保険部会)や中央社会保険医療協議会などでの議論にも影響を及ぼす可能性があります。

目次

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針継続を財務省が提唱

医療保険財政は厳しさを増しており、今後、さらに状況は深刻になっていきます。

背景の1つとして、まず「医療技術の高度化」があげられます。医療技術の高度化は、述べるまでもなく我々患者・国民に大きな恩恵をもたらしますが、一方で医療費の高騰を招きます。脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3264万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、さらにキムリアに類似したやはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場してきています。2022年度には月額1000万円を超える超高額レセプトが過去最高の1792件となりました。また、023年)12月には認知症治療薬「レケンビ」が保険適用され、昨年(2024年)11月には新たな認知症治療薬「ケサンラ」も保険適用されました。

同時に、高齢化の進展も医療費高騰に大きく関係します。2022年度から人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。後期高齢者は若い世代に比べて、傷病の罹患率が高く、かつ1治療当たりの日数が非常に長いため、高齢者の増加は「医療費の増加」を招いてしまいます(関連記事はこちら)。

このように医療費が高騰していく一方で、支え手となる現役世代人口は急速に減少していきます(2025年度から2040年度にかけて急速に減少する)。

ところで医療費・介護費財源の25%は国費です(関連記事はこちら)。「医療費・介護費の増加」→「その25%に相当する国費支出の増加」→「国家財政の圧迫」につながっていると指摘されます。

そこで財政制度分科会では、「国家財政を健全化させる(端的に「入り」を増やし「出」を抑える)ために、医療費や介護費の伸びを我々国民の負担できる水準に抑える」方策の検討を進め、提言を行っています(2025年度予算編成に向けた2024年冬の建議に関する記事はこちら)。

4月23日の財政制度分科会では、財務省から社会保障改革に向けた考え方が示されました。

まず、社会保障関係費について、「その実質的な伸びを、高齢化による伸びに抑える」方針を継続すべきとの考えを改めて打ち出しました。この方針については病院経営が逼迫する中で医療界が極めて強く反発しており、今後の動きに注目する必要があります(関連記事はこちらとこちら)。

社会保障関係費は「高齢化の伸び」の範囲に抑えよ(財政審1 250423)

あわせて財務省は次のような考えも示しています。

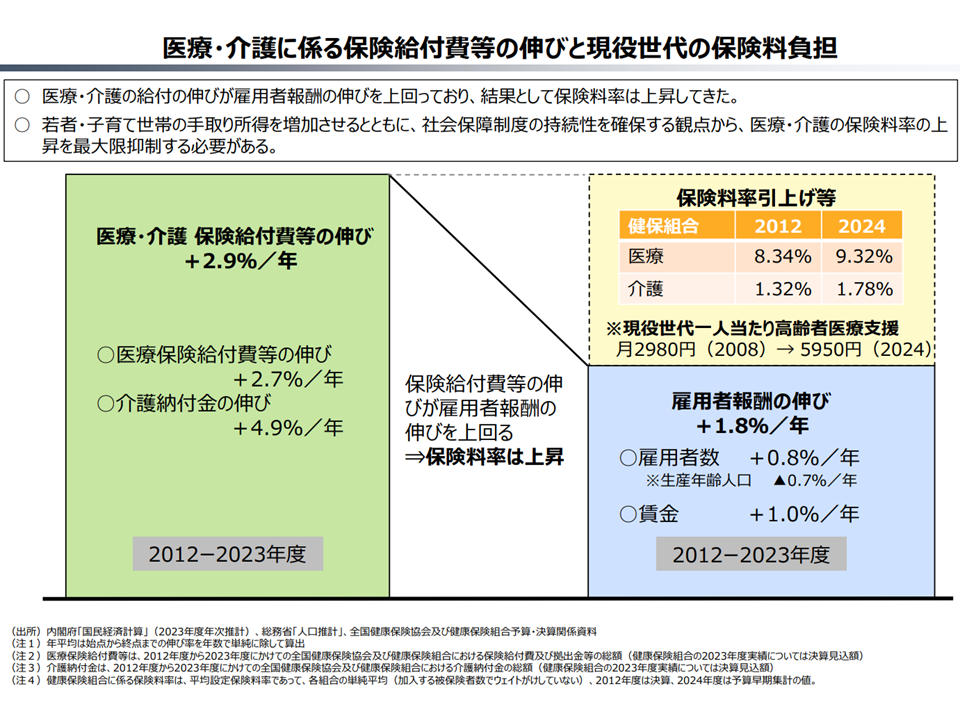

▽若者・子育て世帯の手取り所得を増加させ、社会保障制度の持続性を確保する観点から「医療・介護の保険料率の上昇を最大限抑制する」必要がある

社会保障費と現役世代負担との関係(財政審2 250423)

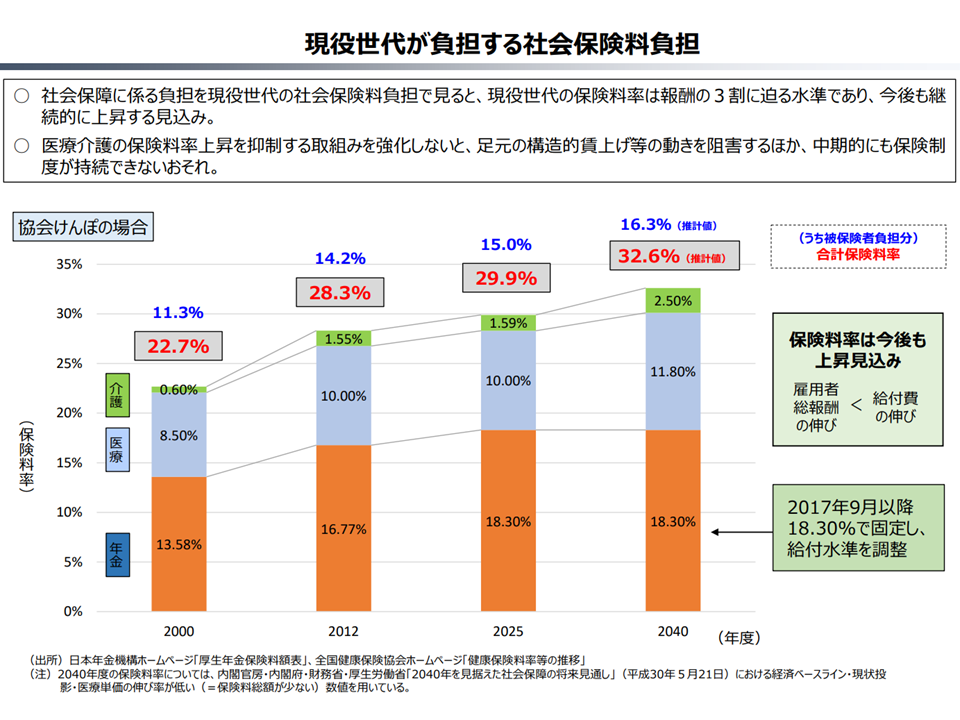

▽医療介護の保険料率上昇を抑制する取組みを強化しないと、足元の構造的賃上げ等の動きを阻害するほか、中期的にも保険制度が持続できない

現役世代の負担は限界にきている(財政審3 250423)

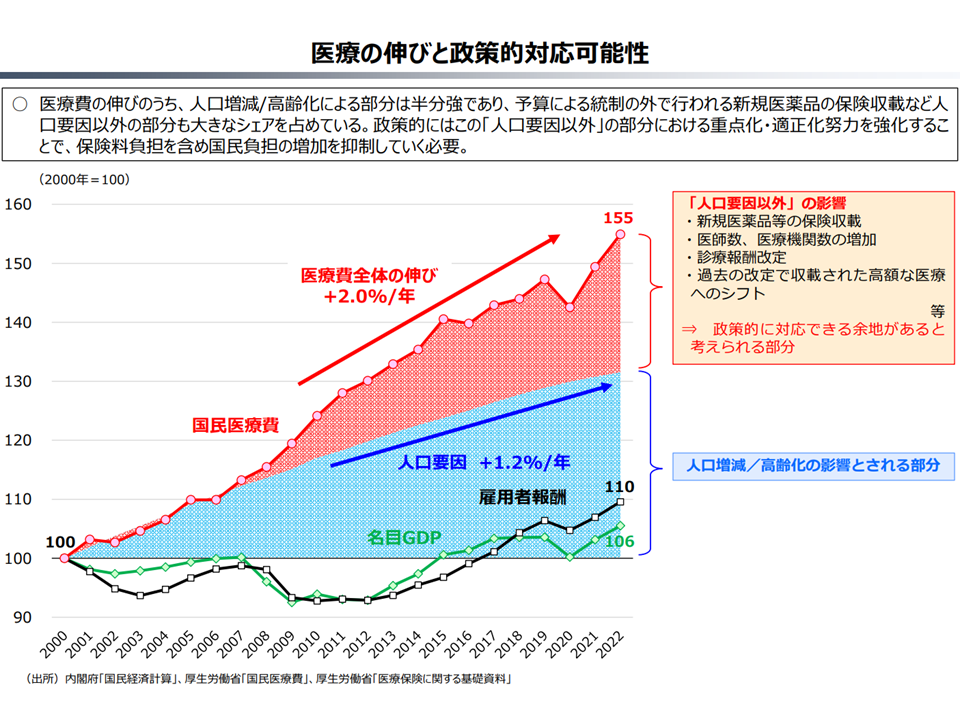

▽医療費の伸びのうち、「人口増減・高齢化による部分」は半分強であり、予算統制の外で行われる「新規医薬品の保険収載など人口要因以外の部分」について重点化・適正化努力を強化し、保険料負担を含め国民負担の増加を抑制していく必要がある

医療費増加の構造にも着目を(財政審4 250423)

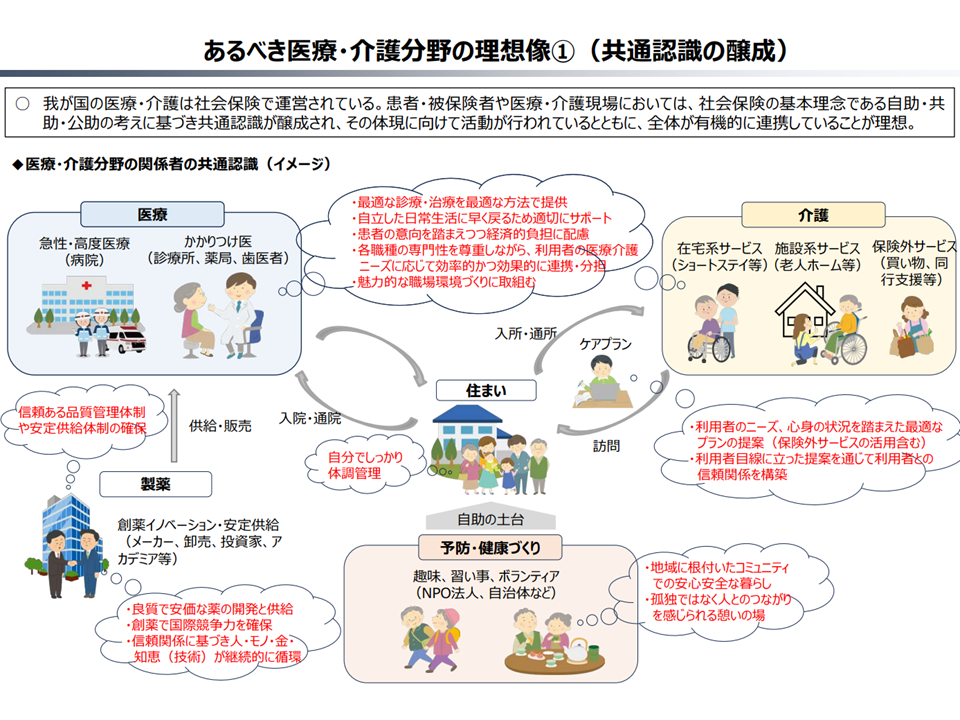

さらに今回、「あるべき医療・介護分野の理想像」として、例えば▼自助・共助・公助が有機的に連携する必要がある▼必要な制度改革の検討に当たっては、理想像を描きながらバックキャスティング的に議論(将来から遡って現在はどうすべきかを議論)することが有用である▼理想像を考えるに当たり、患者、被保険者、高齢者、医療・介護関係者、保険者、将来世代の目線に立って一定の納得感が得られることが必要である—との考えを示した点も注目されます。ともすれば「財務省・財政審は『お金』のことしか考えていない。医療の質向上や地域医療提供体制維持などを考えていない」と批判されがちであり、「理想の将来像の実現も考慮している」ことをアピールしています。

あるべき医療・介護の姿を描け(財政審5 250423)

「診療所に関連の深い診療報酬の適正化」を財務省が強く要望

次いで、医療・介護制度等の現状と課題を確認し、改革方向を提案しています。

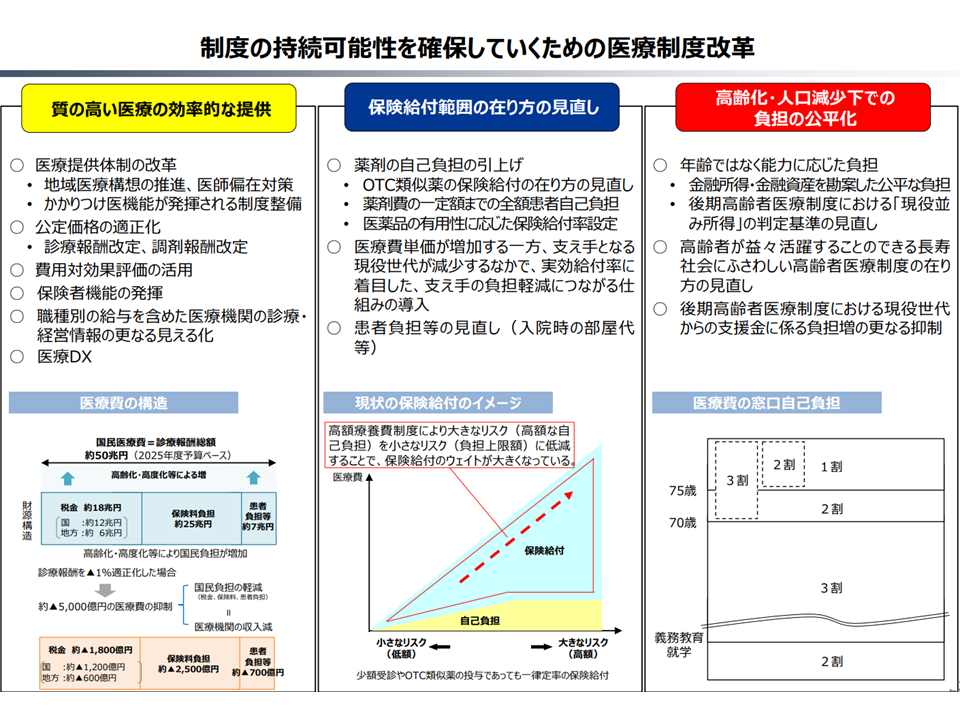

まず医療に関しては、▼質の高い医療の効率的な提供(地域医療構想の推進、医師偏在の是正、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、診療報酬の適正化、職種別給与を含めた医療機関の診療・経営情報の更なる見える化、医療DXの推進など)▼保険給付範囲の在り方の見直し(一定額までの全額自己負担導入など薬剤の自己負担引き上げ、実効給付率に着目した「支え手の負担軽減」につながる仕組みの導入、入院時の室料負担など患者負担見直しなど)▼高齢化・人口減少下での負担の公平化(年齢でなく能力に応じた負担、長寿社会にふさわしい後期高齢者医療制度など)—が必要と提案しました。具体的には次のようなもので、「診療所への厳しい提言」が続いていることが伺えます(関連記事はこちら)。

医療制度改革提案の大枠(財政審6 250423)

【医療提供体制関係】

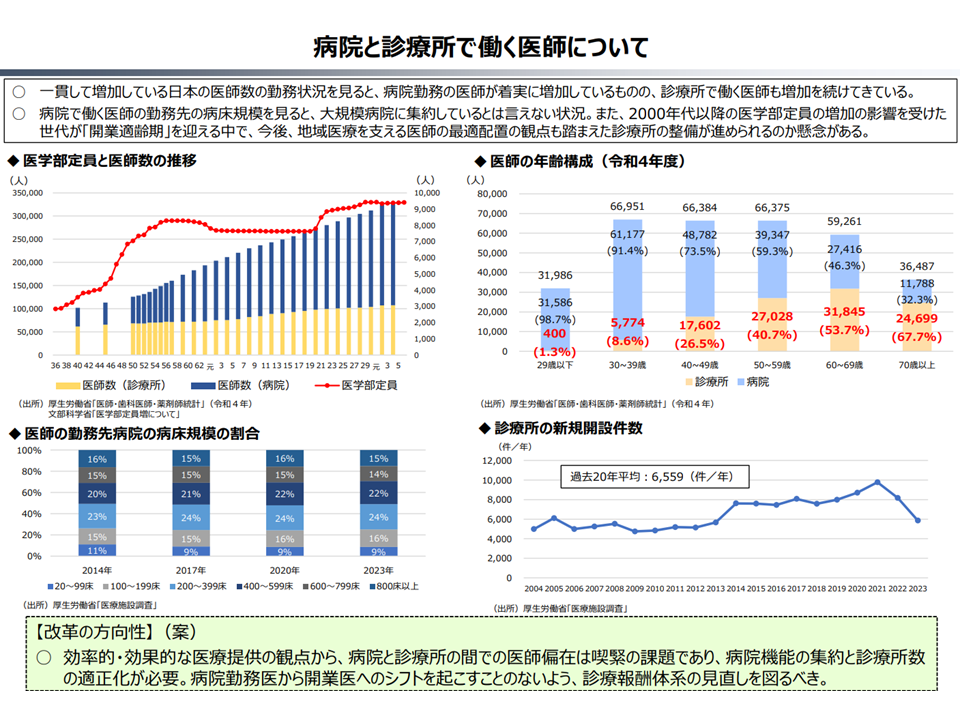

▽人材確保も困難となる中、医療資源の効率的な活用、質の高い医療提供のために、地域の実情に応じて「病床数の適正化」による入院機能の高度医療への重点化、「診療所を含めた外来機能の集約化」を推進すべき(新たな地域医療構想でこの考え方は一部実現に向けて動き始めている)

▽効率的・効果的な医療提供の観点から、「病院機能の集約」と「診療所数の適正化」(削減)が必要である。病院勤務医から開業医へのシフトを起こすことのないよう診療報酬体系の見直しを図るべき

病院→診療所への医師の流れを食い止めよ(財政審7 250423)250423)

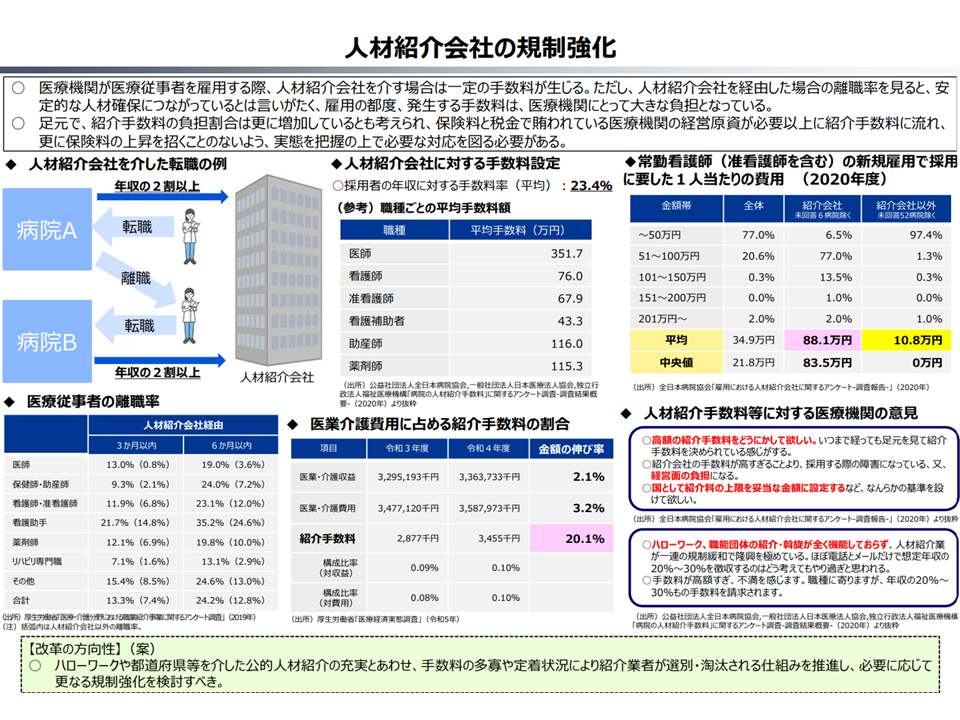

▽ハローワークや都道府県等を介した公的人材紹介の充実とあわせ、「手数料の多寡や定着状況により紹介業者が選別・淘汰される仕組み」を推進し、必要に応じて医療人材紹介業について「更なる規制強化」を検討すべき

医療人材紹介会社の規制強化を(財政審8 250423)

【診療報酬】

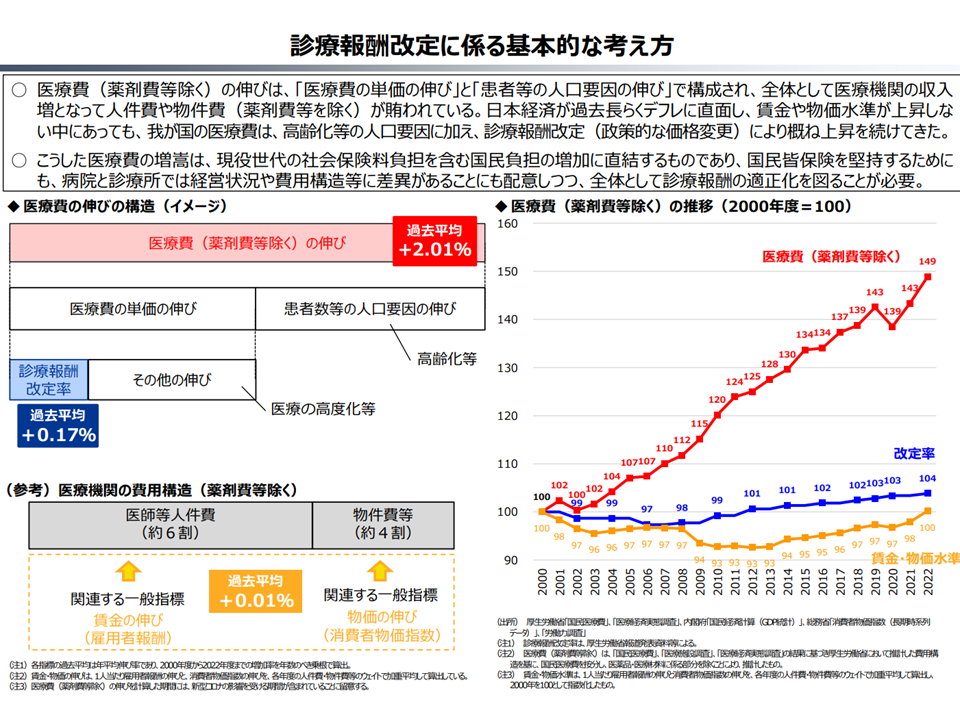

▽医療費の増加は現役世代の社会保険料負担を含む国民負担の増加に直結するため、病院と診療所では経営状況や費用構造等に差異があることにも配意しつつ、全体とて「診療報酬の適正化」(抑制)を図ることが必要である

診療報酬の適正化が必要(財政審9 250423)

▽医療経済実態調査等のデータを精緻に分析した上で、国民負担の軽減と必要な医療保障のバランスを図りながら「メリハリある対応」を検討する必要がある(診療所に厳しい改定を行うことを暗に提案していると考えられる)

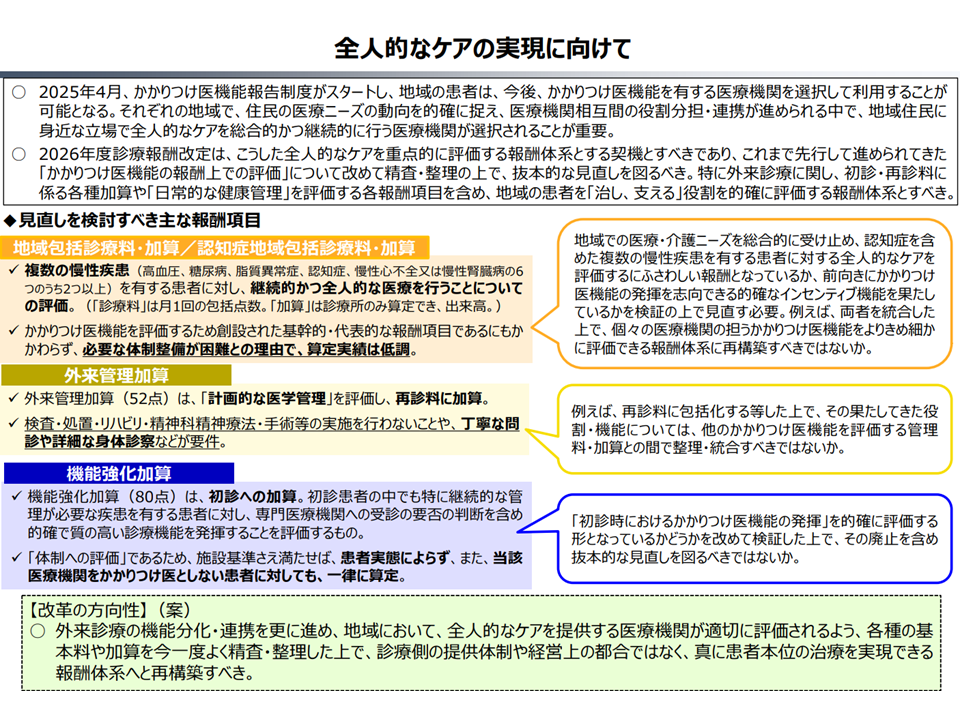

▽各種の基本料や加算を精査・整理した上で、診療側の提供体制や経営上の都合ではなく、真に患者本位の治療を実現できる報酬体系へと再構築すべき(かかりつけ医機能を評価すると説明されている【地域包括診療料・地域包括診療加算】【機能強化加算】【外来管理加算】などの整理を提案していると考えられる)

外来管理加算・機能強化加算等の整理を(財政審10 250423)

▽医師偏在対策として「地域別診療報酬の仕組み」を活用し、報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源のシフトを促していくべき。当面の措置として、診療所過剰地域における1点当たり単価(10円)の引下げを先行させ、それによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる(関連記事はkこちら)

▽適切なアウトカム指標導入とセットで「特定過剰サービス」(客観的な基準に照らし「ある地域の特定の診療科に係る医療サービスが過剰」と判断される場合)に対する減算措置を導入すべき。また、「特定過剰サービス」に係る保険給付については、アウトカム指標に応じた減算措置に加え、各年度の「基準額」を超過した場合の精算措置の導入についても検討すべき(関連記事はkこちら)

▽処方箋料(院外処方)を手厚く評価する現行の報酬体系について再考の余地がある。医薬分業の進捗状況を踏まえ、処方料(院内処方)の水準との関係で、処方箋料(院外処方)の適正な水準を検討すべき

▽訪問看護療養費適正化のため、事業者への指導監査の強化に加え、同一建物減算の更なる強化など報酬上の対応を検討すべき(関連記事はこちら)

【費用対効果評価の活用等】

▽対象薬剤の範囲・価格調整の対象範囲拡大、結果を保険償還の可否判断に用いることを検討し、現行の評価体制の抜本的な強化を進める。結果を各学会の診療ガイドラインや厚生労働省の最適使用推進ガイドラインなどへ反映させ、経済性の観点を診療の現場にも徹底させるべき

▽とくに、類似薬効比較方式(II)(新規性に乏しい新薬に係る薬価収載時の評価方式)については、新規性に乏しい新薬をどのように保険収載すべきか、どのように薬価を算定すべきかといった観点から、費用対効果評価の活用方策も含め、抜本的かつ具体的な検討を早急に進めるべき

▽「標準的な薬物治療」に資する取り組みとして、地域フォーミュラリを強力に推進すべく、薬務行政における対応にとどまらず、各医療保険制度における保険者インセンティブ制度の活用や医療介護総合確保基金による支援など、必要な施策を早急に実施すべき

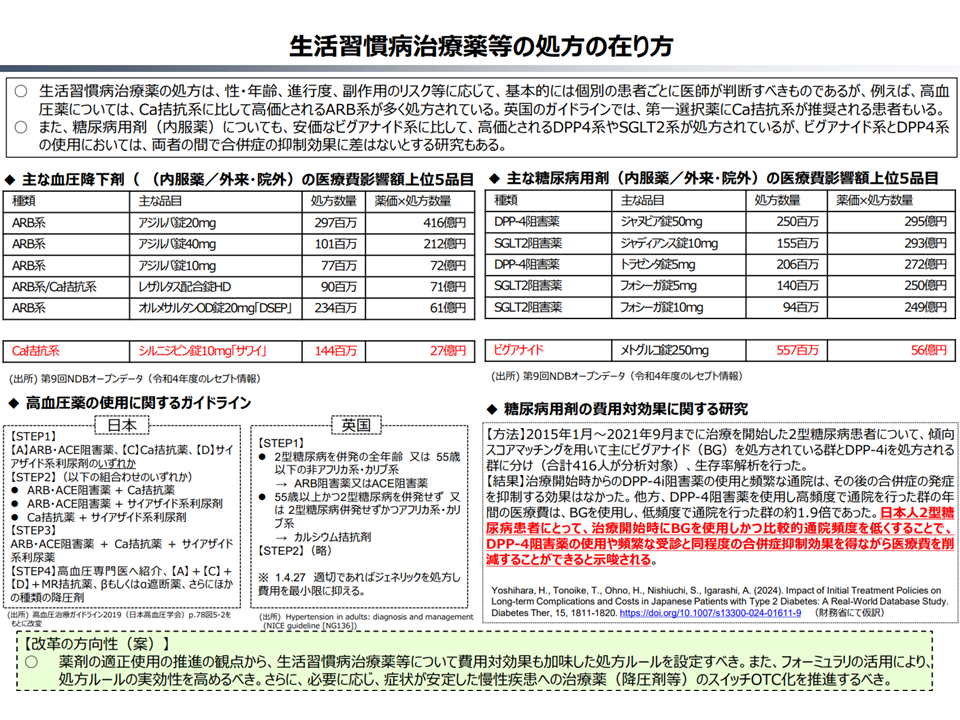

▽生活習慣病治療薬等について、費用対効果を加味し、フォーミュラリを活用した「処方ルール」を設定し、状が安定した慢性疾患への治療薬(降圧剤等)のスイッチOTC化を推進するべき

生活習慣病治療薬の在り方を検討せよ(財政審11 250423)

【保険給付範囲の見直し】

▽国民の利便性向上に資する医薬品のスイッチOTC化を進めるべき(例えば、既に医師の処方を受け、症状が長期に安定しているような生活習慣病患者に係る医薬品(降圧剤等)・検査薬)

▽セルフケア・セルフメディケーションの推進、リスクに応じた自己負担、必要な医療へのアクセスの確保といった観点を踏まえ、「OTC類似薬に係る保険給付の在り方」の見直しを具体的に進めていくべき

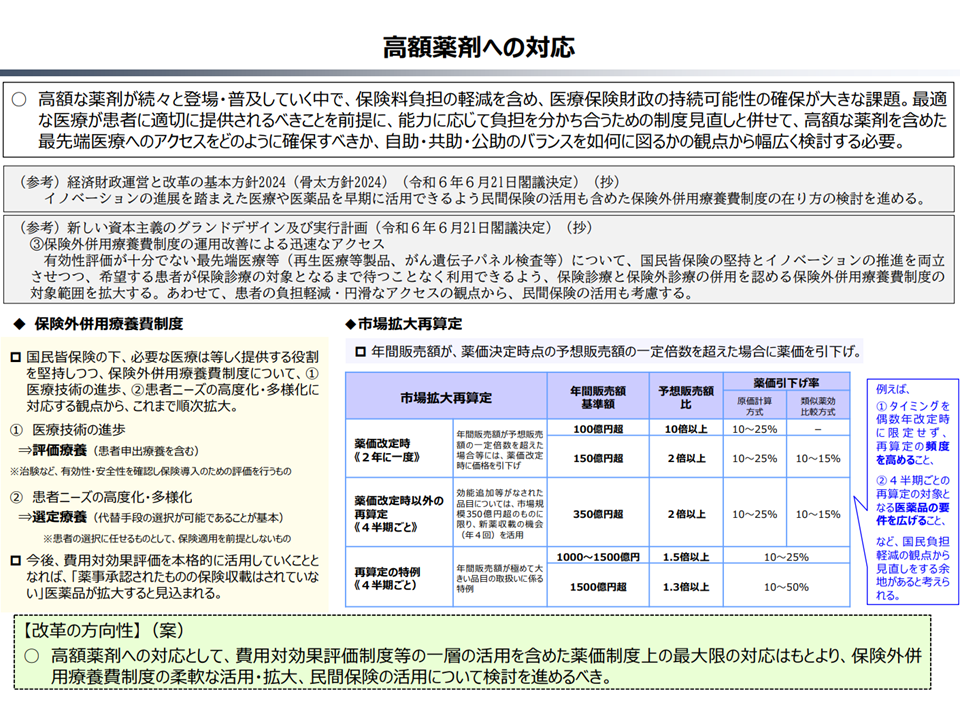

▽高額薬剤への対応として、「費用対効果評価制度等の一層の活用を含めた薬価制度上の最大限の対応」、「保険外併用療養費制度の柔軟な活用・拡大」、「民間保険の活用」を検討すべき

高額薬剤の費用負担の在り方を検討せよ(財政審12 250423)

▽医療機関の入院患者に係る光熱水費・室料については、介護保険制度も参考にしつつ、患者の負担能力に応じた 形で「保険給付から除外し、自己負担」とするべき

入院料の室料負担を患者負担とせよ(財政審13 250423)

【後期高齢者医療制度の見直し】

▽後期高齢者医療制度の持続可能性を高め、現役世代の保険料負担の軽減につながるよう、後期高齢者の保険料負担や患者自己負担割合の在り方について不断の見直しに向けた検討を深めるべき

介護人材の確保・介護提供体制の確保は、重要かつ必要である点を財務省も確認

また介護については、次のような提案が行われました。「介護人材の確保・介護提供体制の確保」の重要性・必要性については財務省も納得している状況が伺えますが、その分(処遇改善等による介護費増)、「他の部分で介護費を圧縮せよ」と提案していると言えます。

▽職場環境の整備や生産性向上等に取り組むことで、介護職員の「賃上げ」とともに「人材の定着」を推し進めるべき

▽賃上げの呼び水として処遇改善加算を活用し、経営改善や生産性向上の取組を通じた成果とあわせ、従業員の賃金に適切に還元すべき

▽経営の協働化・大規模化を早急に進め、あわせて、特別養護老人ホーム等における人員配置基準の更なる柔軟化に引き続き取り組むべき(関連記事はこちらとこちら)

介護保険サービスの協働化、大規模化を進めよ(財政審14 250423)

▽要介護認定事務のデジタル化や認定事務に要する平均期間の見える化により、事務の迅速化を進めるとともに、関係者の負担軽減、認定プロセスの縮減や合理化、蓄積されたデータを用いたAI等の活用も検討すべき

▽サービス付き高齢者向け住宅における「居宅療養管理指導」のサービス利用時に、ケアマネジャーによる給付管理が確実に行われ、自治体による適切な運営指導が行われるよう、制度の運用や在り方についての検討が必要である(関連記事はこちら)

▽軽度者(要介護1・2)に対する訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を 目指し、段階的に、生活援助型サービスをはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能にすべき

▽2割負担の対象者の範囲拡大を早急に実現し、医療保険と同様に、利用者負担を原則2割化し、現役世代並み所得(3割負担)等の判断基準見直しも検討していくべき

介護利用料2割化を進めよ(財政審15 250423)

▽公正・中立なケアマネジメントを確保する観点から、ケアマネの質を評価する手法の確立や報酬への反映と併せ、「居宅介護支援への利用者負担導入」により質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みとする必要がある

ケアマネに利用者負担を導入せよ(財政審16 250423)

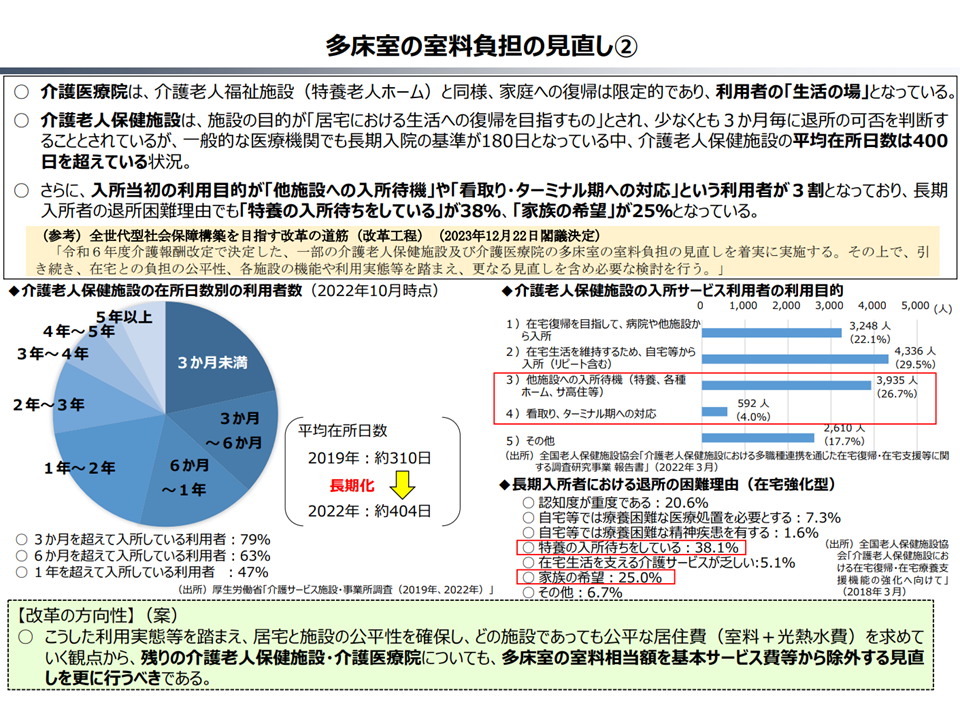

▽介護老人保健施設・介護医療院についても「多床室の室料相当額」を基本サービス費等から除外する見直しを更に行うべきである(関連記事はこちら)

多床室の室料負担拡大を(財政審17 250423)

何度も提案され、すでに相当程度議論されている事項も含まれていますが、今後、社会保障審議会(医療部会、医療保険部会、介護保険部会)や中央社会保険医療協議会などで議論が活発化していくことが予想されます。

もっとも、病院経営の窮状などを踏まえ、医療団体は「診療報酬の大幅引き上げ」を強く求めており、上述の財務省提案とは真っ向から対立することになるでしょう(関連記事はこちらとこちら)。今後の議論の行方に注目する必要があります。

【関連記事】

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審