2025年度に健保組合財政は若干好転するが、76%の組合が赤字で、依然として巨額の赤字(▲3782億円)を抱える―2025年度健保組合予算

2025.4.24.(木)

主に大企業に勤める会社員とその家族が加入する健康保険組合の財政状況を見ると、今年度(2025年度)は昨年度(2024年度)に比べて若干好転したが、▼健保組合全体では依然として巨額の赤字(マイナス3782億円)である▼赤字組合の割合が76.0%を占める—などの非常に厳しい状況が続いている—。

こうした状況が、4月23日に健康保険組合連合会が発表した本年度(2025年度)の「健保組合予算早期集計結果の概要」から明らかになりました(健保連のサイトはこちらとこちら(概要版))(前年度の記事はこちら、前々年度の記事はこちら)。

目次

賃上げなど背景に保険料収入が増加し健保組合財政は好転したものの、「赤字」が継続

主に大企業の社員とその家族が加入する「健康保険組合」の連合組織である健康保険組合連合会(健保連)は、本年度(2025年度)予算データの報告があった1368組合の数値を集計・分析し、健保組合全体(1372組合、本年(2025年)4月1日時点)の状況を推計しました。

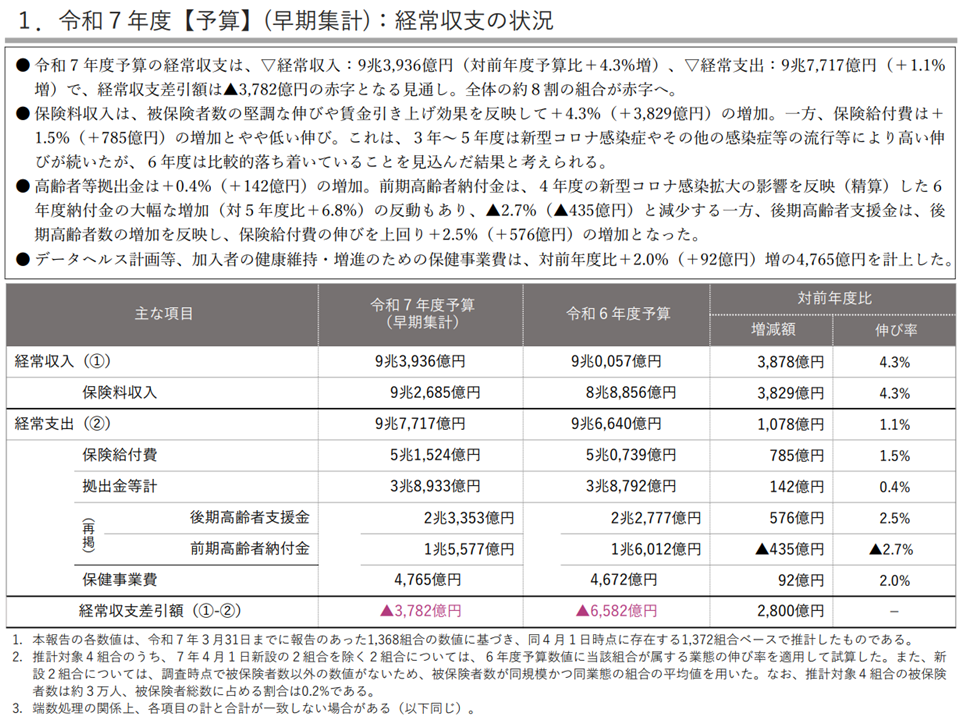

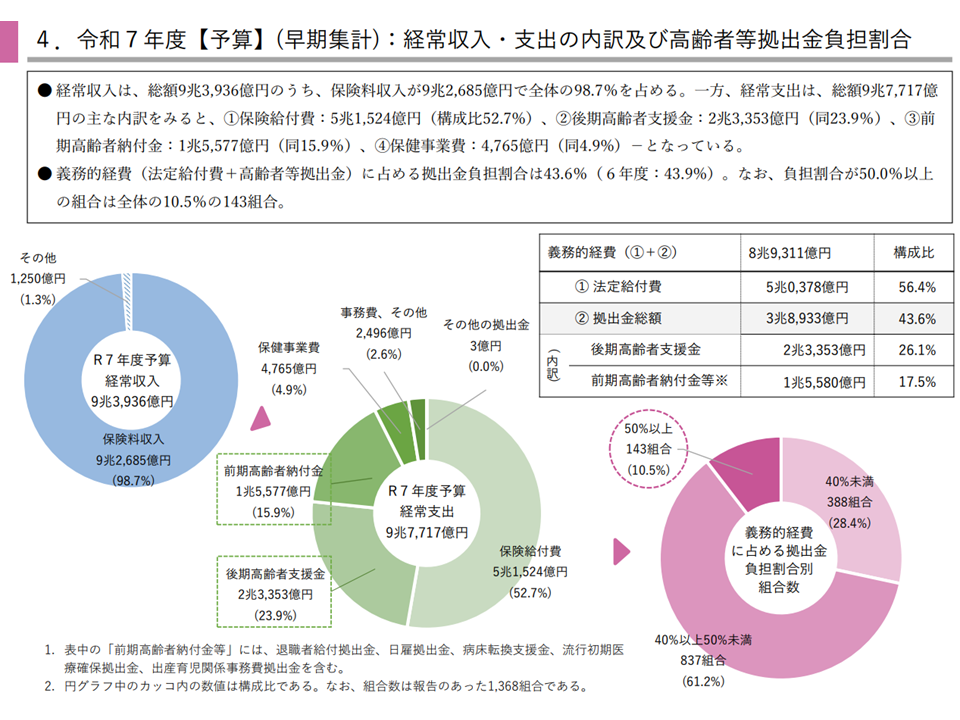

本年度(2025年度)は、経常収入9兆3936億円(前年度に比べ3878億円・4.3%増)に対し、経常支出9兆7717億円(同1078億円・1.1%増)となり、健保組合全体で「3782億円の赤字」となる見込みです。前年度に比べて赤字総額が2800億円減少しています。

2025年度健保組合予算(2025年度健保組合予算1 250423)

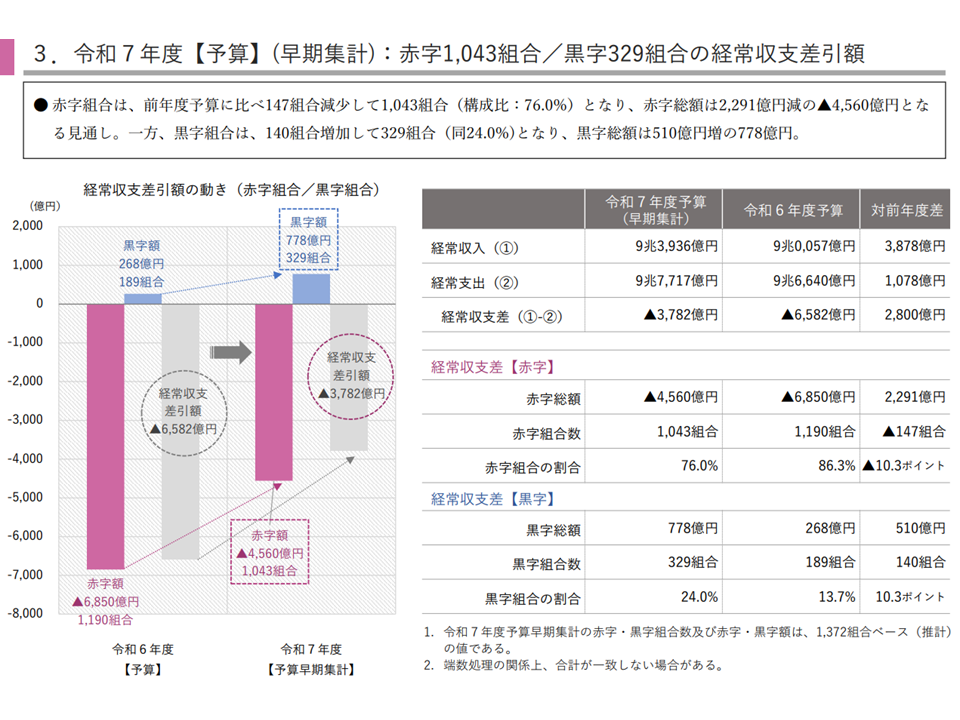

赤字組合の割合は、今年度(2025年度)は76.0%となり、前年度から10.6ポイント減少する見込みです。健保組合財政は若干好転しているようにも見えますが、後述するように少子高齢化が進む中で厳しさを増していくことは確実です。医療保険・介護保険制度の在り方を議論していくことが極めて重要な課題である点に変化はありません。

赤字・黒字組合の状況(2025年度健保組合予算2 250423)

協会けんぽ以上の保険料率を設定している健保組合、24.5%に微減

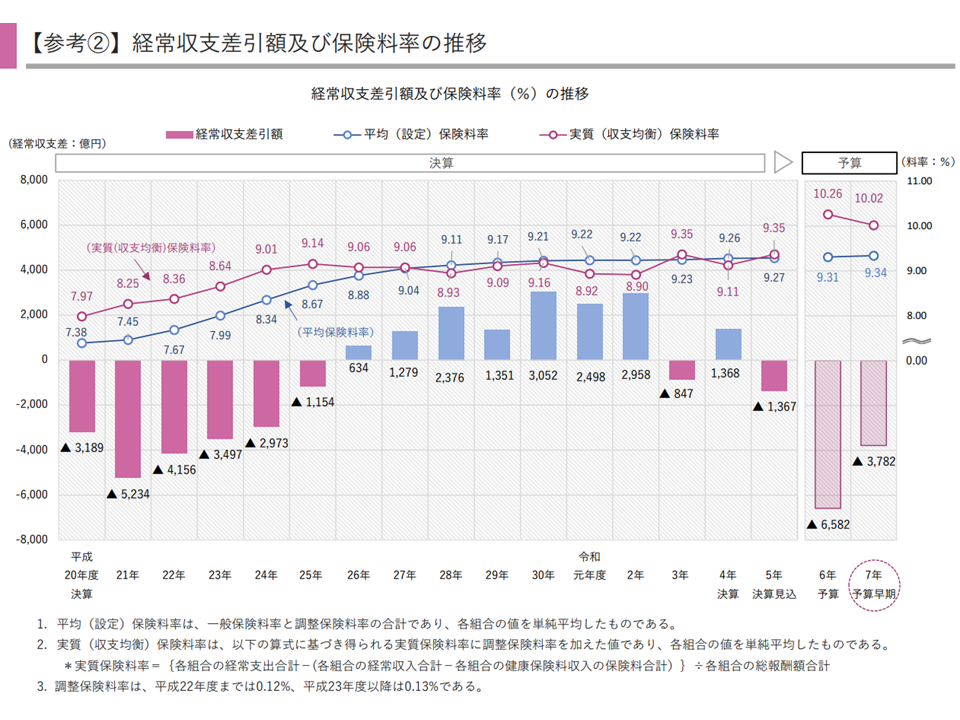

健保組合収入の根幹である「保険料収入」は前年度から3829億円・4.3%増加し、9兆2685億円となる見込みです。大企業を中心に「賃上げ」が進んでいることなどを背景に「保険料収入の大幅増」が続いています(2023年度→2024年度には4.5%増)。

また平均保険料率は9.34%(前年度から0.02ポイント上昇)、収支均衡のために必要となる実質保険料率は10.02%(同0.25ポイント低下)となりました。各組合の設定する保険料率は上がっており、加入者の負担が重くなっていることが分かります。

他方、協会けんぽの平均保険料率(10.0%)以上の保険料率を設定している健保組合は全体の24.5%で、前年度から0.1ポイントの微減となっています。依然として多くの健保組合が「厳しい財政状況にある」ことが確認できます。

保険料率の推移(2025年度健保組合予算3 250423)

高齢者医療費を支える拠出金負担は、少子高齢化が進む中で「増加」基調

一方、支出の内訳をみると、▼保険給付費(加入者の医療費の70%)が前年度から785億円・1.5%増の5兆1524億▼高齢者等の医療費を支える拠出金が同じく142億円・0.4%増の3兆8933億円—などとなっています。

拠出金の内訳は、▼75歳以上の後期高齢者の医療費を支える後期高齢者支援金:2兆3353億億円(前年度比2.5%増)▼医療保険制度における70-74歳の加入者割合を調整する前期高齢者納付金:1兆5577億円(同2.7%減)—などとなっています。

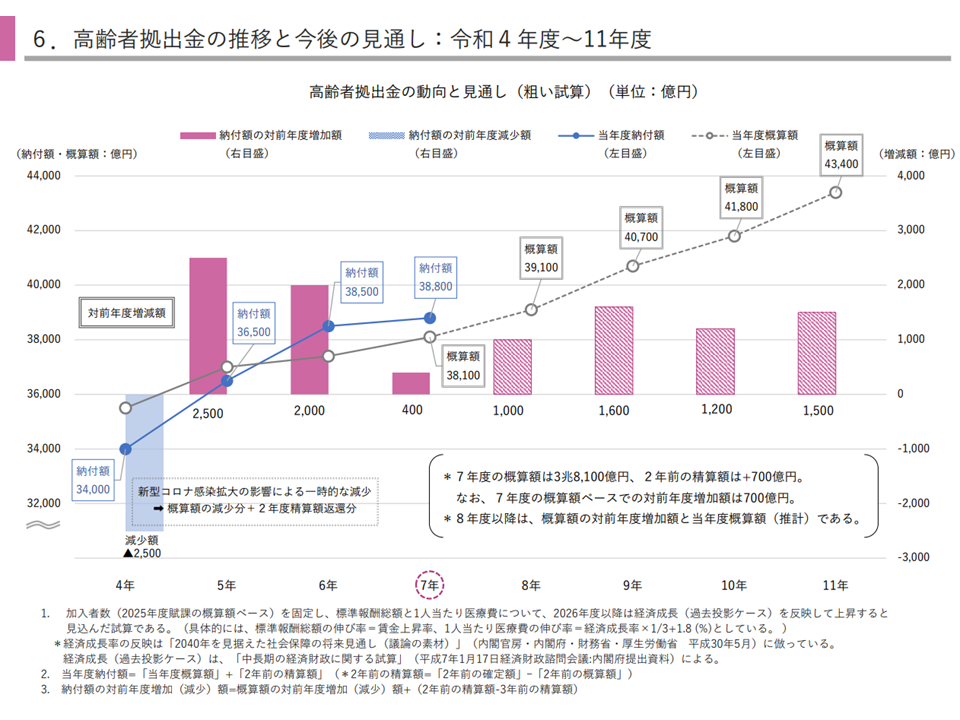

高齢者人口の増加に伴って、高齢者の医療費を支える「拠出金」等も膨張していきます。2022年度から人口の大きなボリュームゾーンを占める『団塊の世代』が75歳以上の後期高齢者になり始め、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。後期高齢者は若い世代に比べて、傷病の罹患率が高く、1治療当たりの日数が非常に長い。結果、1人当たり医療費が若年者に比べて2.3倍と高くなります(関連記事はこちら)。このため、「高齢者の増加」→「医療費の増加」→「現役世代が負担する拠出金等の増加」が生じています。

2025年度以降、高齢者の数そのものは大きく増加しないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上高齢者の比率が大きくなる(重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく)▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。少なくなる一方の若年世代で多くの高齢者を支えなければならず、来年度(2026年度)以降も「拠出金等の負担は重くなっていく」(=健保組合の負担増)と考えられます。

拠出金等の見通し(2025年度健保組合予算6 250423)

またコロナ感染症が落ち着く中で、健保組合加入者においては「患者が医療機関に戻ってきている」状況が伺えます(関連記事はこちら)。患者増は医療費に直結するため、健保組合の支出も増加していくと考えられます。

▼給付費(健保組合加入者の医療費負担)▼拠出金等(高齢者の医療費を支えるための負担)—の2つを「義務的経費」として捉え、「拠出金等が義務的経費に占める割合」を健保組合ごとに見てみると、▼40%未満:28.4%(前年度から3.0ポイント減少)▼40%以上50%未満:61.2%(同10.3ポイント増加)▼50%以上:10.5%(同7.2ポイント減少)—となりました。「拠出金負担が重くなっている」健保組合と「拠出金負担が軽くなっている」健保組合の双方が減少しており、今後の状況を注視する必要があります。

寄与出金の義務的経費に占める割合(2025年度健保組合予算4 250423)

医療保険制度の理念は「医療が必要な人を、皆で支える」ことにあります。このため、「比較的負担能力の高い若人」が「負担能力が相対的に小さく、傷病に罹患しやすい高齢者」を支えることそのものは合理的かつ当然と言えます。しかし、「自らの加入者以外の医療費への負担の方が大きい」健保組合が出てしまう状況は「好ましい」ものではありません。

こうした状況に疑問を感じる人が増えれば、「社会連帯」「皆で傷病者を支える」という医療保険制度の基盤が崩れていってしまう点に危機感を持つ必要があります。

この点、「高齢者であっても所得の高い層には医療費をより多く負担してもらう」全世代型社会保障の仕組みが検討され、健康保険法等改正が行われました(関連記事はこちら)。もっとも、この改正は「ゴール」ではなく、「改革の第一歩」と位置付けられており、今後も「高齢者の負担を高め、現役世代の負担増を抑える」方策の検討が続けられます。

健保組合加入者の平均介護保険料は年間で平均11万7883円に微減

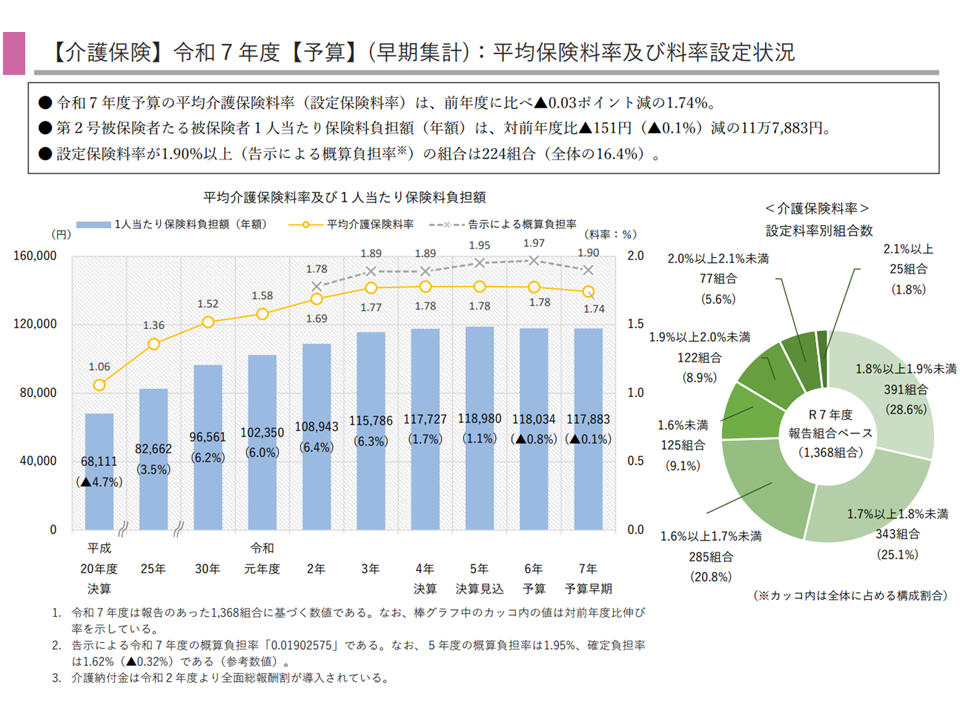

また、健保組合加入者の介護保険料率(2号保険料)については、全組合の平均で1.74%(前年度から0.04ポイント減)。被保険者1人当たりの年間介護保険料は前年度から151円・0.1%減少し、11万7883円となりました。

介護保険料の状況(2025年度健保組合予算5 250423)

ただし上述のとおり、団塊の世代が本年度(2025年度)にすべて75歳以上の後期高齢者となり、その後も少子高齢化の度合いが強まります。「少なくなる一方の現役世代で、増加する一方の高齢者を支えなければならない」状況がより厳しくなり、今後、現役世代1人当たりの「高齢者医療費を支える拠出金」負担や「介護保険料」負担は増加を続けていくでしょう。

現役世代の負担は「限界」に来ており、医療保険や介護保険をどのように支えていくのかという議論を国民全体でより深化させる必要があります。

【関連記事】

75歳以上後期高齢者の急増などにより健保組合財政は厳しさを増し、2024年度は86.6%が赤字―2024年度健保組合予算

コロナ感染症の落ち着き、75歳以上後期高齢者の急増などにより健保組合財政は非常に厳しくなる―2023年度健保組合予算

2022年度の健保組合財政は好転するが、新型コロナによる一時的かつ異例な現象―2022年度健保組合予算

2021年度の健保組合「8割が赤字」、新型コロナで危機到来が1年早まる―2021年度健保組合予算