高齢者の住まいとして重要性高まる有料老人ホーム、「参入促進」と「良質なサービス確保」とのバランスをどう図るか—有料老人ホーム検討会

2025.4.15.(火)

有料老人ホームは、都市部等では「介護保険施設に入所できない要介護高齢者」の受け皿として重要な役割を果たしている—。

この点、一部に不適切な有料老人ホームもあり「適切な指導・監督」が行われる必要があるが、過度な規制は「参入促進」に水を差してしまう—。

4月14日に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした議論が始まりました。今夏(2025年夏)頃に議論を整理し、その後、社会保障審議会・介護保険部会等の審議につなげます(関連記事はこちら)。

「同一法人の介護サービスしか利用しない」との契約を迫られるケースも

高齢で要介護度が重くなった場合、「介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所し、施設の介護サービスを受ける」という選択肢がありますが、▼都市部では介護保険施設の整備が難しい(土地代が高いため、介護報酬では経営が難しい)▼比較的所得の高い層では「より良いサービス」を求める—などの理由から、「有料老人ホーム」のニーズが高まっています。

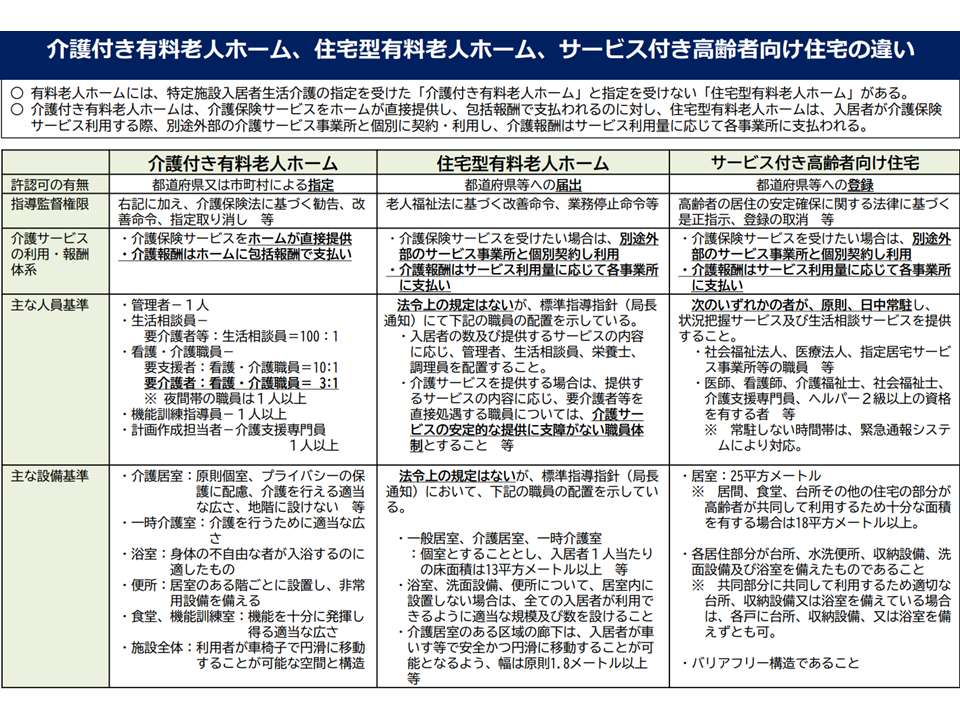

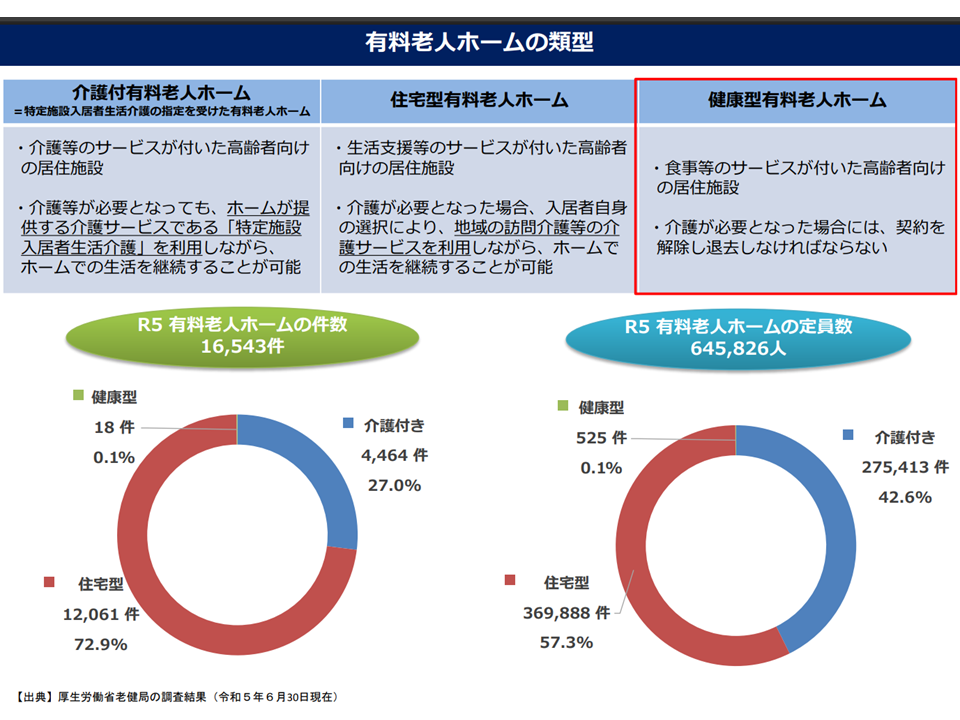

有料老人ホームは、大きく次の3タイプに分けられます。

(a)介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)

→介護が必要となった場合には、有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)を利用する(有料老人ホームが自ら実施する場合と、提携外部事業者が実施する場合がある)

(b)住宅型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には、利用者が「外付けの訪問サービス等」を利用する

(c)健康型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には、退去し、別の施設等に移る

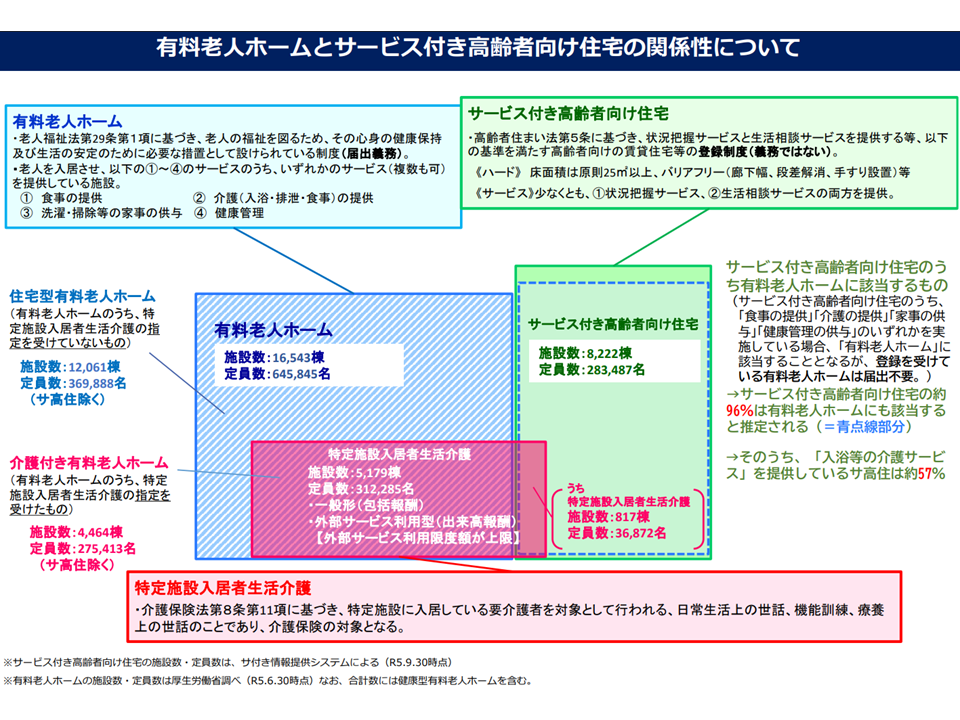

また(3)のうちの「サ高住」にも、「特定施設入居者生活介護の指定を受けているサ高住」と「利用者が外部サービスを利用するサ高住」とがあります。

有料老人ホーム、サ高住1(社保審・介護保険部会(2)2 250317)

有料老人ホーム、サ高住2(社保審・介護保険部会(2)3 250317)

有料老人ホームとサ高住(社保審・介護保険部会(2)4 250317)

こうした中で、昨今、有料老人ホームやサ高住をめぐって、▼経営が破綻し入居者が行き場を失ってしまう▼病院に高額な紹介料を支払って重度の入居者の紹介を受ける▼一部の住宅型有料老人ホームで過剰な介護サービス提供(いわゆる囲い込み)が行われている—といった問題点が浮き彫りになってきており、また要介護高齢者やその家族にとっては「様々な高齢者向け住宅があり、介護サービス利用の仕方も、費用等も大きく異なる。どういった高齢者向け住宅が適しているのか選択が難しい」との悩みもあります。

有料老人ホームでは過剰サービス提供が起こりやすい(社保審・介護保険部会(2)6 250317)

こうした問題の解決に向けて、検討会では次のような点を議論していきます。

(1)運営・サービス提供のあり方(サービスの質を確保、行政・関係団体・事業者・ケアマネ等の役割、契約内容や事前説明、透明性確保、介護保険事業(支援)計画との関連など)

(2)指導監督のあり方

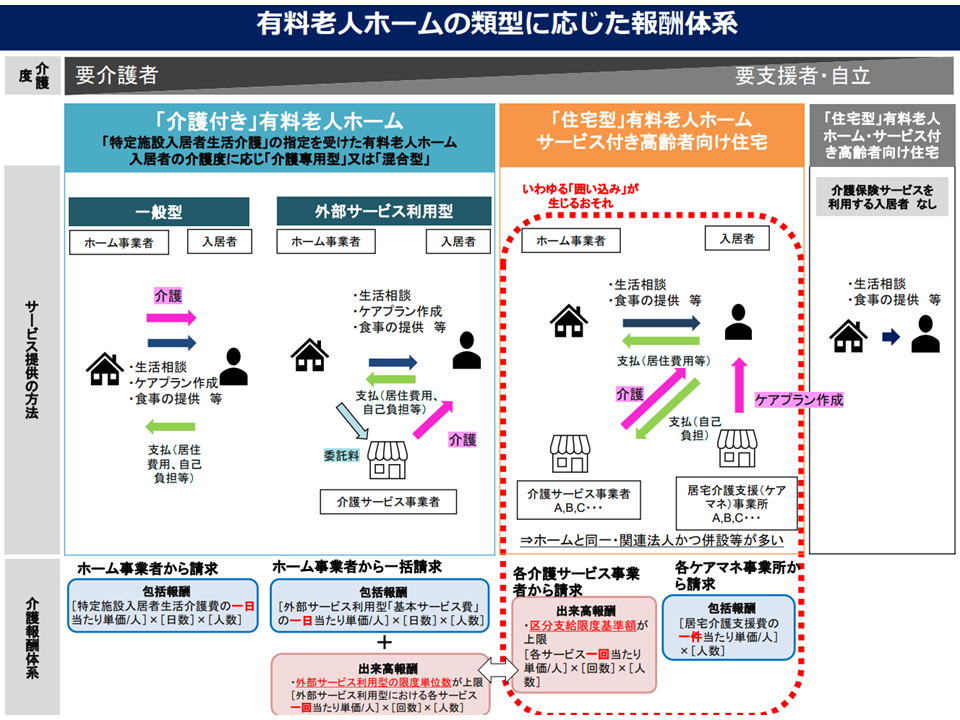

(3)いわゆる「囲い込み」(例えば、有料老人ホームが入居者に「同一法人等の介護サービス」を、必要性にかかわらず区分支給限度基準額いっぱいまで提供すること)(ケアマネジャーの独立性・中立性の確保など)対策

これらの論点は複雑に絡み合っています。例えば、一部の有料老人ホームでは▼入居に当たり「同一法人等の介護サービスのみを利用する」との契約を結ばせる→▼入居者の状態にかかわらず、区分支給限度基準額(要介護度に応じて1か月に介護保険サービスを利用できる上限)いっぱいまでサービスを提供する—というケースがあると指摘されています。

ここには「入居者に真に必要なサービスが提供されない可能性がある」(例えば同一法人に訪問看護ステーションがない場合、医療的サービスが必要な場合でも訪問看護を受けられない)、「不必要なサービス提供がなされ、介護保険財政を圧迫している可能性がある」という2つの問題があります。

本来であればケアマネジャーが「利用者の状態に応じて必要なサービスを必要な量だけ提供する」というケアプランを作りますが、「上からの指示」があり「一律に区分支給限度基準額(要介護度に応じて1か月に介護保険サービスを利用できる上限)いっぱいまでサービスを提供するケアプラン」を不本意ながら作成している、との指摘もあります。

こうした状況に対し、検討会では「適切な指導・監督などを行うべき」との意見が出ています。例えば北條雅之構成員(横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長)は「一部に指導をしても聞き入れない事業者もある。有料老人ホームの設置は『届け出制』であるため、届け出がなされたら受理せざるを得ない」と、現状では「実効性のある指導・監督が行えない」ことを説明。また▼有料老人ホームを開設する際の「基準」などを明確化したほうがよい(井上由起子座長代理:日本社会事業大学専門職大学院教授)▼指導・監督の基準を設定し、効果的な指導・監督を行える環境を整える必要がある(木本和伸構成員:大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長)▼届け出制から『登録制』への見直しを行い、より強い指導・監督を行える仕組みなども検討すべき(濵田和則構成員:日本介護支援専門員協会副会長)—などの声が多数でています。

これに対し、「不適切な事例の是正は必要である」としながらも、▼厳しすぎる規制を課すことは、参入障壁を高くすることになり好ましくない。基本は『市場原理』の中で良質なサービスが選択されるようにすべき(高野龍昭構成員:東洋大学福祉社会デザイン学部教授)▼悪貨(一部の不適切な有料老人ホーム)対策のために良貨(多くの適切な有料老人ホーム)の流通に支障を来してはいけない(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)—との声も小さくありません。

上述のように、都市部では「要介護度が重くなった高齢者の居住場所」として有料老人ホーム等が重要な選択肢となり、高齢化の進展に伴って、その重要性はさらに増していくため、「さらに多くの有料老人ホーム開設」に期待が集まります。この点からすると「規制を強くし、有料老人ホーム開設を難しくする」ことは好ましくないでしょう。

一方、入居に当たり「同一法人等の介護サービスのみを利用する」との契約を結ばせることなどは高齢者の自立支援・要介護度の重度化防止の視点からは「問題はないのか」との疑問もわいてきます。

「より多くの有料老人ホーム開設」(参入促進)と「サービスの質確保」とのバランスをどう考えていくのかが、今後の議論の重要ポイントとなるでしょう。江澤委員は「透明性を高めるために、地域ボランティアが入ることなどを進めてはどうか」とも進言しています。

また植村健志構成員(全国介護付きホーム協会副代表理事)は「事業者側の『経営の維持』という視点にも立った議論が必要である」とも指摘しています。上述した「同一法人のサービスのみを利用する契約」などは、まさに「経営の維持」の視点からなされるものです(利益が上がらなければ経営を維持できず、有料老人ホームを閉じるしかない)。この点を無視して「厳しい指導・監督」論議だけを進めれば、「都市部の重度要介護者の行き場がなくなってしまう」事態につながりかねないことにも留意が必要です。

検討会では、有識者からのヒアリングなども行いながら議論を深め、今夏(2025年夏)頃に一定の結論を出します。その後、社会保障審議会・介護保険部会等に議論の場を移し、「必要な制度的対応」の検討が行われます。

【関連記事】

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)