2026年度診療報酬改定に向け療養病棟の施設基準見直しや身体拘束のペナルティ強化等検討、病院経営は24年度にさらに悪化―中医協総会

2025.10.29.(水)

療養病棟の医療区分を、2024年度の前回診療報酬改定で「処置」と「疾患・状態」に細分化した。この点に関連して、例えば処置区分2のうち、異なる治療を行う病態が「重複」した場合(例えば感染症治療と創傷処置を同時に行うなど)には医療資源投入量が増加する(つまり高コストになる)点を、診療報酬でどう考えるべきか。また、療養病棟入院基本料2の「医療区分2・3患者割合」の基準値を現在の50%から60%以上に見直すことをどう考えるか—。

また、経腸栄養管理加算や摂食嚥下機能回復体制加算では「中心静脈栄養の実施」を前提要件(離脱を評価するイメージ)としており、中心静脈栄養を減らしている病院では加算が取得しにくくなっている点をどう考えるか—。

さらなる「身体拘束の最小化」に向けて診療報酬でどういった対応をすべきか—。

臓器移植について「認定ドナーコーディネーター配置」の効果を診療報酬で勘案してはどうか。また臓器移植・臍帯血移植の成績向上に大きく関係する「HLA検査」など評価の在り方をどう考えるか—。

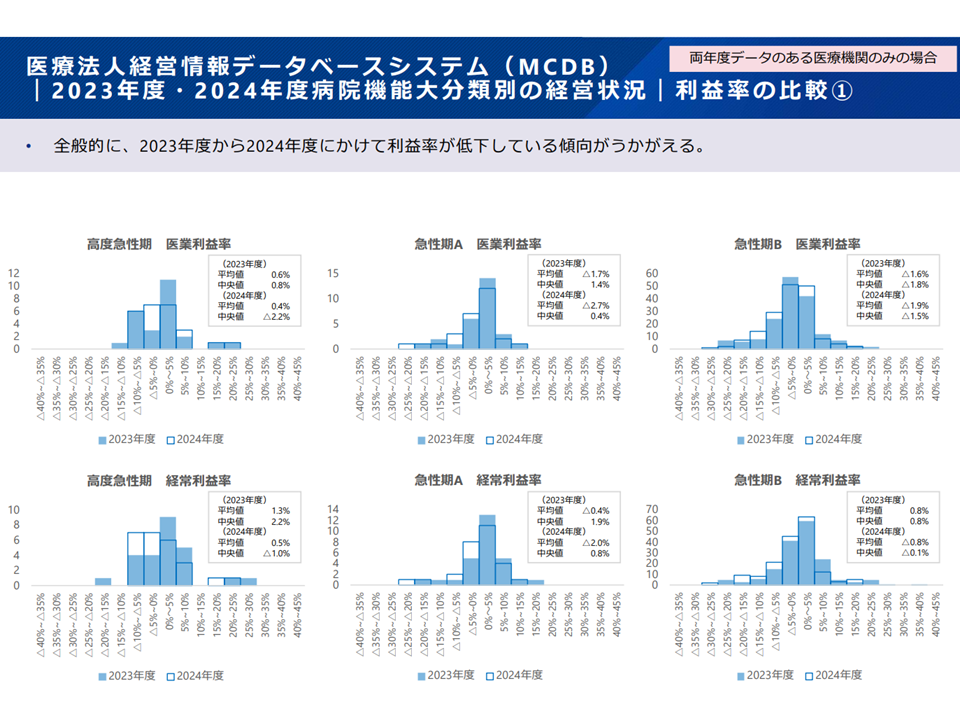

医療法人経営情報データベースの最新データを眺めると「医療機関の経営状況は2023年度から24年度にかけて、全体としてさらに悪化している」ことが確認されたが、こうした点をどう考えていくか—。

10月29日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした議論が行われました。同日には「条件・期限付承認を受けた医薬品・医療材料の保険適用の在り方」に関する関係業界からの意見聴取、2026年度薬価制度改革論議も行われており、別稿で報じます。

目次

療養病棟入院基本料2、医療区分2・3患者割を「6割」に引き上げてはどうか

Gem Medで報じているとおり、2026年度の次期診療報酬改定に向けた議論が、中央社会保険医療協議会を中心に精力的に進められています。10月29日の中医協総会では(1)慢性期入院医療(療養病棟、障害者施設)(2)身体拘束最小化(3)移植医療(4)医療機関の経営状況—の4点を主な議題としました。

(1)のうち療養病棟については、まず「医療区分2・3患者割合の基準値」をどう考えるか、との論点が厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長から提示されました。

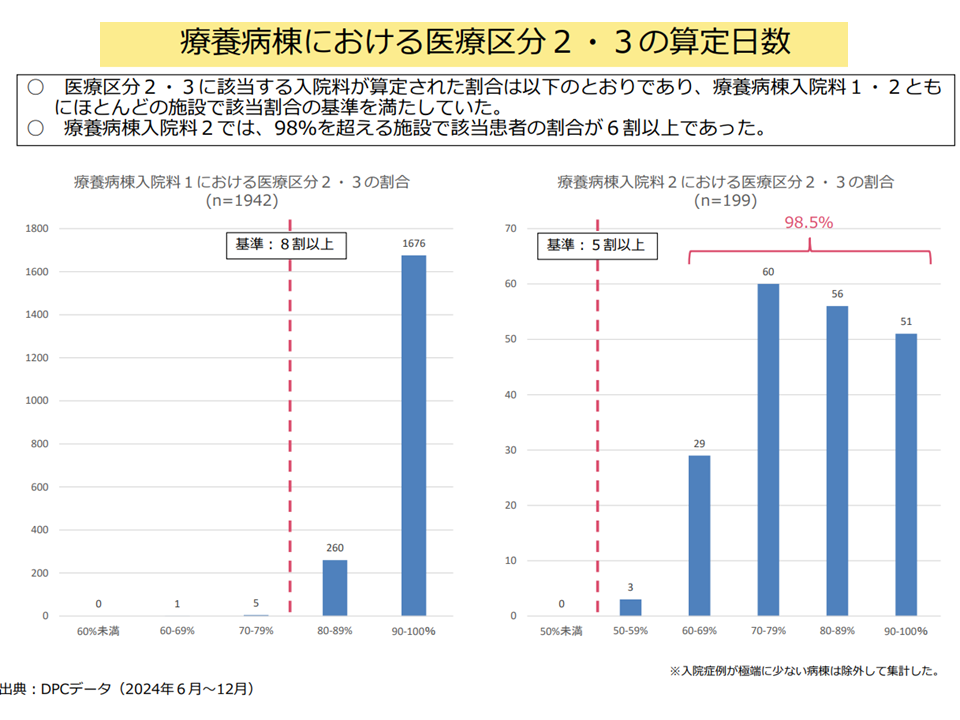

療養病棟における「医療区分2・3患者割合の基準値」ついては、施設基準で「入院料1では80%以上、入院料2では50%以上」と設定されています。

この点、最新データを見ると入院料2を取得する病院の98.5%が、施設基準(50%以上)を超える「60%以上」となっていることが分かりました。

療養病棟の「医療区分2・3患者割合」(中医協総会1 251029)

これを受け、支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は「入院料2の基準値を現在の『50%以上』から『60%以上』へ引き上げるべき」と提案。診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任)や池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長、福井県医師会長)もこの提案に理解を示していますが、「医療提供体制に支障が出てはいけない」とし、「十分な経過措置期間の設定」や「患者の状態変化により一時的に基準値をクリアできない場合の救済措置」をあわせて設けるよう要請しています。

また、支払側の松本委員は「入院料1病院でも医療区分2・3患者の割合が90%を超えている病院が大部分を占めている」点に着目し、「入院料1の基準値を現在の『80%以上』から『90%以上』へ引き上げる」こと、さらに「入院料2を廃止して、入院料1に統合する」ことなどを検討してはどうかとも提案しました。

この提案に対し診療側の江澤委員・池端委員は、▼現在の「80%以上」をクリアするために、バッファーをとって、多くの病院が「90%以上」を保つようにしている(不測の事態で80%を割らないようにしている)▼基準が「90%以上」となれば、バッファーを加味すれば「100%」を保たなければならなくなる▼その場合「医療区分1」の患者が入院できなくなってしまう—ことなどを丁寧に説明したうえで「あり得ない」と強く反論しています。

識者からは「医療区分1は医療区分2・3以外の患者と定義されているだけで、軽症、入院の必要性がないわけではない。療養病棟の医療区分2・3割合基準を厳しくしすぎれば、医療区分1で入院が必要な患者が、療養病棟(医療保険)にも入れず、介護医療院(介護保険)にも入れないという事態が生じかねない。医療区分1の患者像を詳しく分析したうえで慎重に考えなければいけない」と冷静な指摘が出ています。

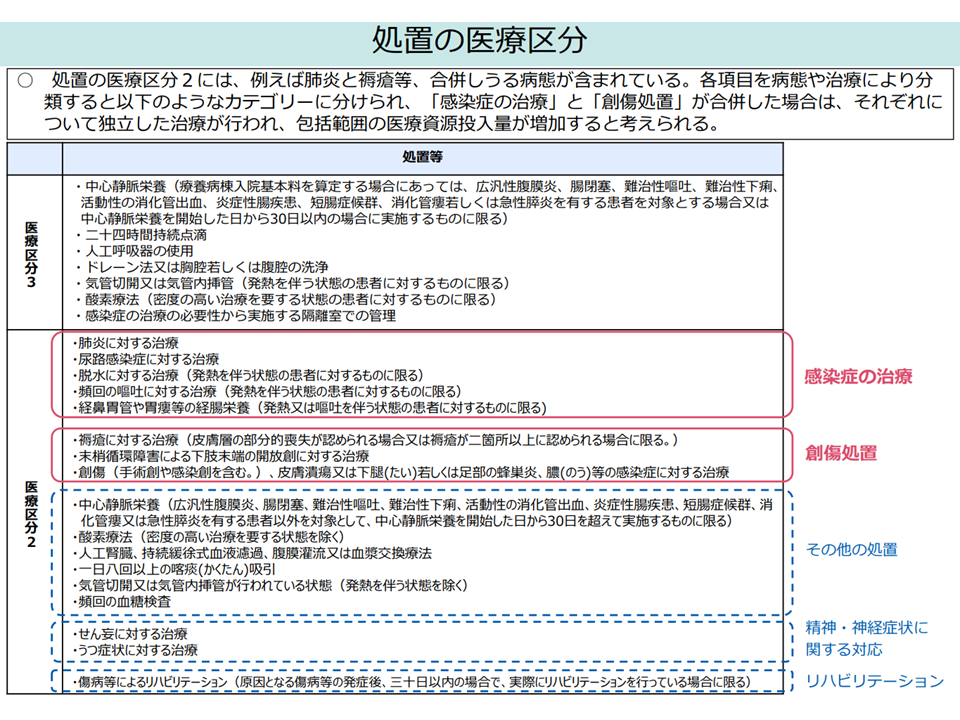

ところで、医療区分は2024年度の診療報酬改定で「処置区分」と「疾患・状態」区分に細分化(結果、点数区分も細分化)されました。この「処置区分」の中には、例えば「感染症治療」に関連するもの、「創傷処置」に関連するもの、「リハビリ」に関連するものなど、様々なカテゴリの処置が含まれます。

療養病棟の「処置区分」(中医協総会2 251029)

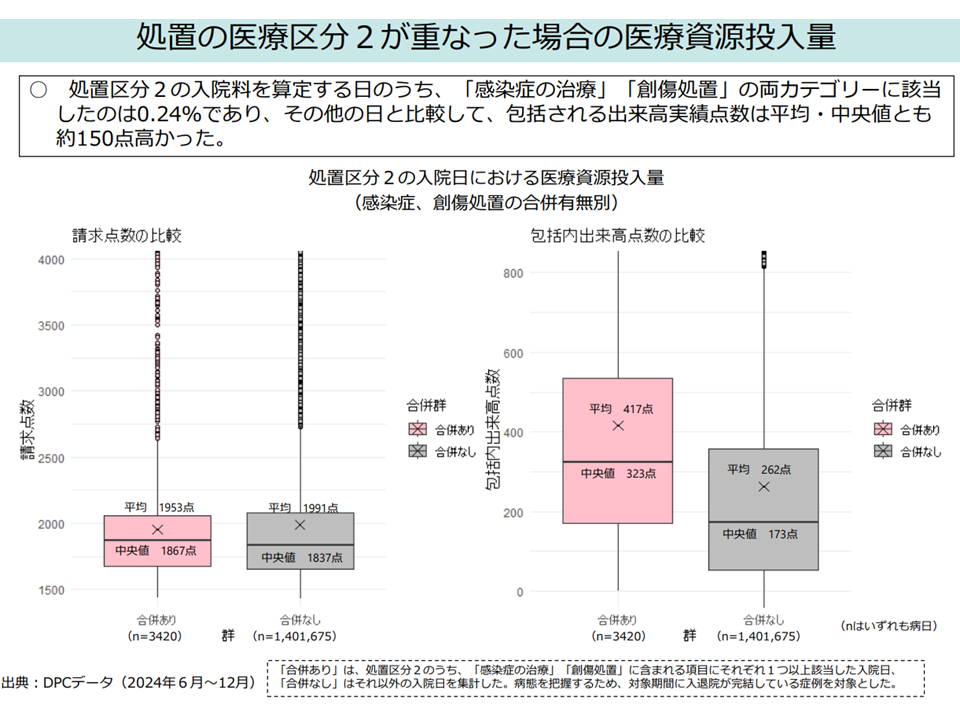

その際、患者によっては「感染症治療に関連する医療区分2の処置」と「創傷処置に関連する医療区分2の処置」を合わせて受けるケースもあります。この場合、請求できる点数は同程度ですが、「医療機関が投入する医療資源」は、単一の処置を受ける患者よりも相当程度多いことが分かりました(高コストである)。

処置区分が2つに該当する場合、高コストとなる(中医協総会3 251029)

こうした状況を放置すれば「複数区分の処置が必要な患者」の受け入れに支障が出てきます。また「医療資源投入量に応じた評価」という点でも問題が生じます。このため「複数のカテゴリの処置を受ける患者」については、高い評価(例えば「医療区分3」と評価する、「加算」を設けるなど)を行うことを診療側・支払側が了承しています。今後、詳細を詰めることになるでしょう。

なお支払側の松本委員は「ADL区分3を中心に、実際の医療資源投入量に比べて請求点数が高い区分があり、適正化を検討すべき」とも提案していますが、診療側の江澤委員・池端委員は「医療資源投入量に現れないケアなどがADL区分3の患者では多くなる(例えば診療報酬点数が設定されていない看護・介護の手間など)点を無視してはいけない」と反論しています。

経腸栄養管理加算など、「長期間の中心静脈栄養実施」を前提とする要件を見直しへ

また、療養病棟の入院患者については、従前より「長期間の中心静脈栄養を受ける患者が一定程度おり、創部からの感染が心配される」との問題があります。このため2024年度診療報酬改定で▼中心静脈栄養実施で「医療区分3」に該当するケースを限定する▼静脈経腸栄養ガイドライン等を踏まえた栄養管理に係る説明を行ったうえで新たに経腸栄養を開始することを【経腸栄養管理加算】として評価する▼【摂食嚥下支援加算】を見直す(療養病棟で取得しやすい区分を設ける)—などの対応により「中心静脈栄養から早期離脱し、経腸栄養に復帰する」ことが目指されました。

しかし、【経腸栄養管理加算】などの取得は芳しくなく、林医療課長は、この背景に「加算の要件として『中心静脈栄養の長期間実施』を前提している点(算定対象患者として「長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している患者」が含まれている)があるのではないか」と指摘しています。つまり「中心静脈栄養からの早期離脱に努める病院」ほど、加算取得が難しくなるという矛盾が診療報酬算定ルールにあるのです。

この点については診療側・支払側の双方が「算定要件の見直し」に賛同しています。今後、具体的な見直し内容が詰められます。

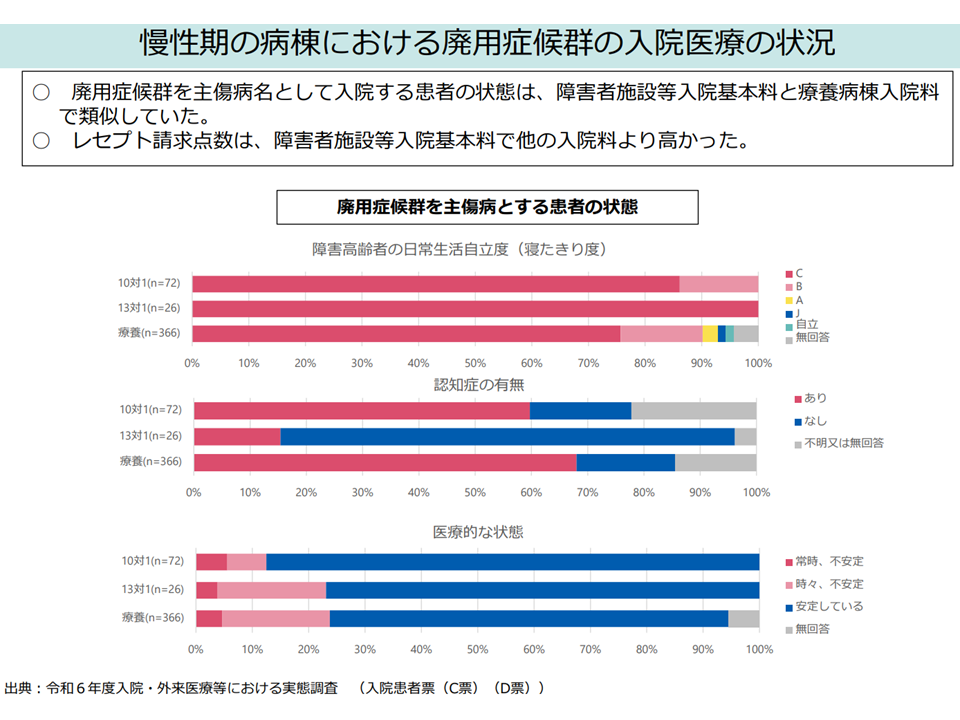

なお、障害者施設等入院基本料については、「10対1-15対1」において「主たる病名が廃用症候群である患者」が多く入院している(出来高で診療報酬算定可)が、療養病棟の廃用症候群患者(こちらは包括点数のみ算定可)状態が類似している点を踏まえた評価の見直しが検討されます。例えば「10対1-15対1障害者施設では、廃用症候群の入院患者について療養病棟と同じ評価(医療区分・ADL区分に応じた包括点数算定)とすることなどが考えられます。

廃用症候群患者の状態は病棟の種類で大きな違いはない(中医協総会4 251029)

「身体拘束へのペナルティ」を厳格化すべきか?身体拘束の定義見直しを求める声も

また(2)の身体拘束最小化に関しては、▼認知症ケア加算における「拘束した日」の減算(2024年度診療報酬改定で40%減算から60%減算に厳格化)▼より積極的に取り組む医療機関の評価▼回復期リハビリ病棟で、拘束が多く行われている点への対応—などが論点として浮上しています。

こうした「大きな見直しが行われたばかり」である点を踏まえ、診療側の江澤委員・池端委員は「見直し(減算割合の厳格化など)をせず、状況・推移をまず見守るべき」と進言。一方、支払側の松本委員は「拘束を行った場合の評価(減算など)を厳格化することが考えられる」とコメントしています。

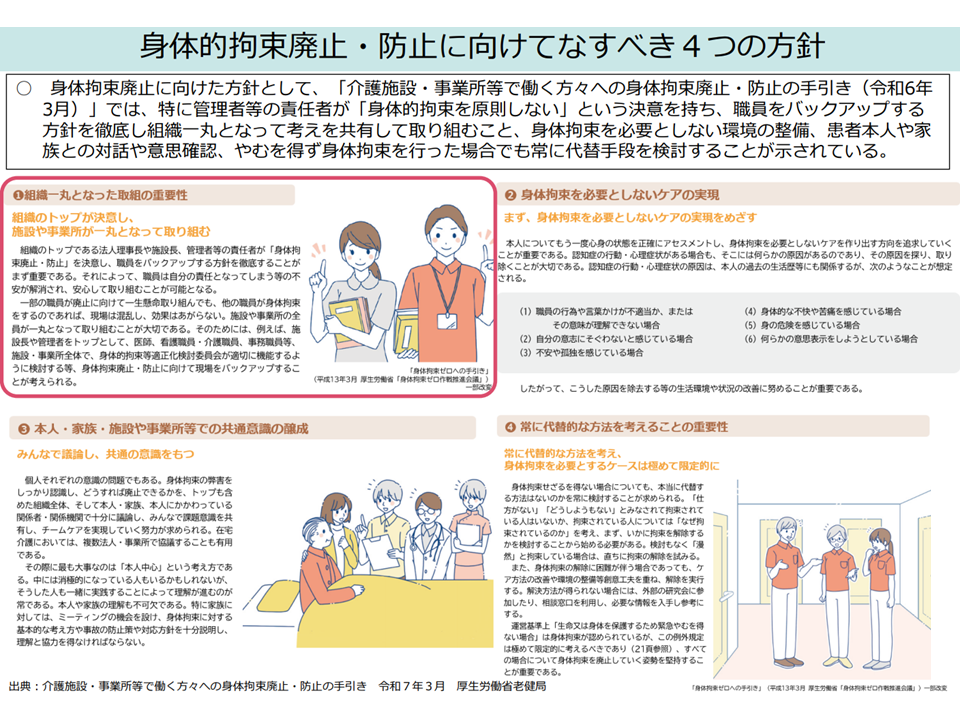

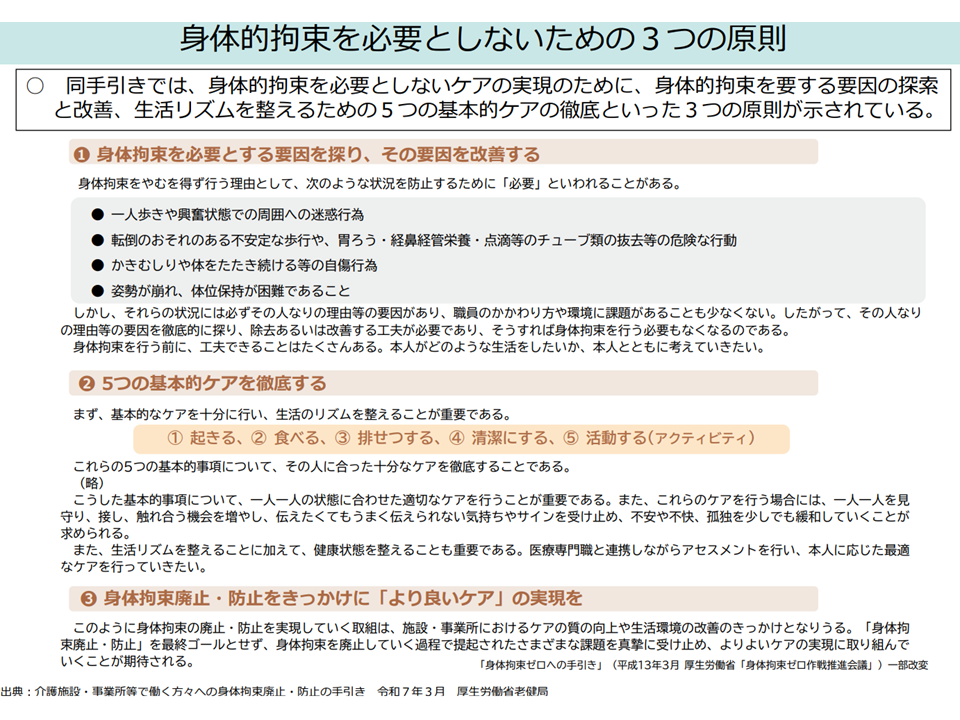

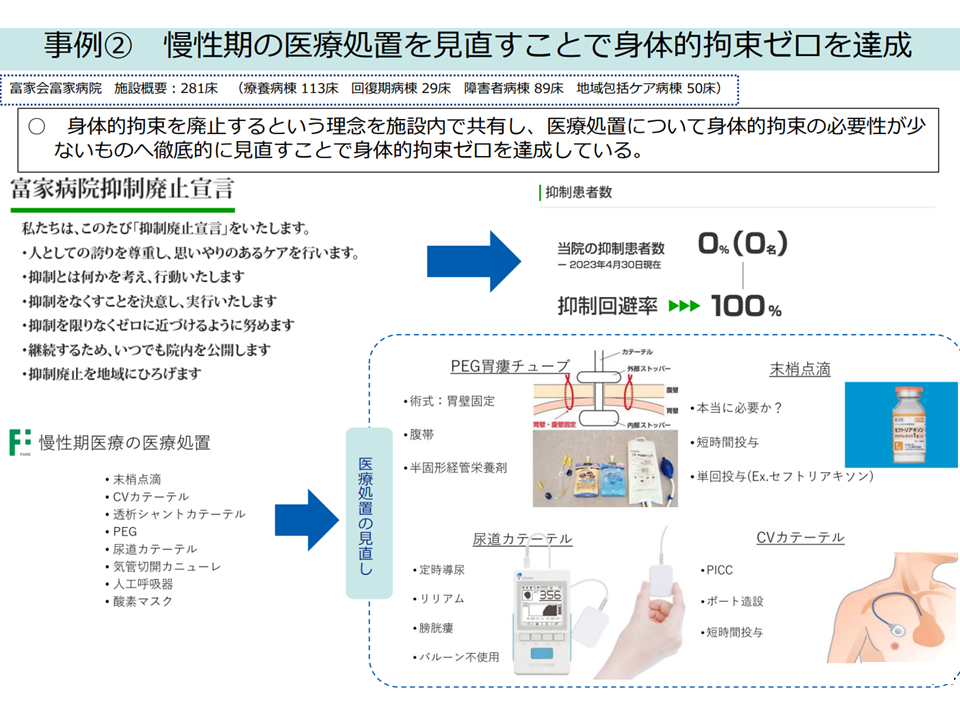

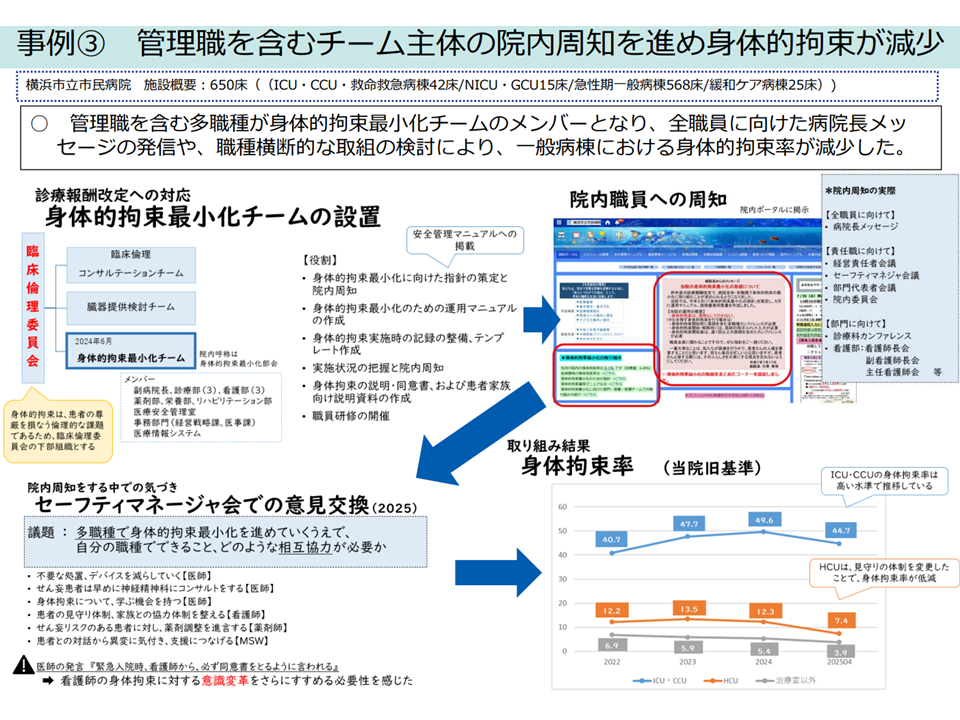

他方、「拘束ゼロに向けて積極的な医療機関」を評価する(例えば加算など)ことには診療側・支払側双方の委員が賛意を示しています。介護の世界で相当程度確立されている「身体拘束最小化に向けた取り組み」や、それを医療機関ですでに導入している好事例などを参考に、評価時刻を検討していくことになります。

介護分野における身体拘束廃止の方針1(中医協総会6 251029)

介護分野における身体拘束廃止の方針2(中医協総会7 251029)

身体拘束ゼロに向けて取り組む医療機関の好事例1(中医協総会8 251029)

身体拘束ゼロに向けて取り組む医療機関の好事例2(中医協総会9 251029)

また、回復期リハビリ病棟で身体拘束が多い点について、「回復期を目指し、しっかり機能訓練・リハビリをしなければいけない病棟で拘束が多いことは本末転倒ではないか」との指摘もありますが、診療側の江澤委員は「脳卒中で片麻痺の患者が回復期リハビリ病棟に多く入院する。そうした患者が『従前どおりに動ける』と思って活動すると、実際はそうはいかず、転倒等してしまうケースもあり、やむを得ず拘束しているケースもある点に留意すべき」と説明しています。

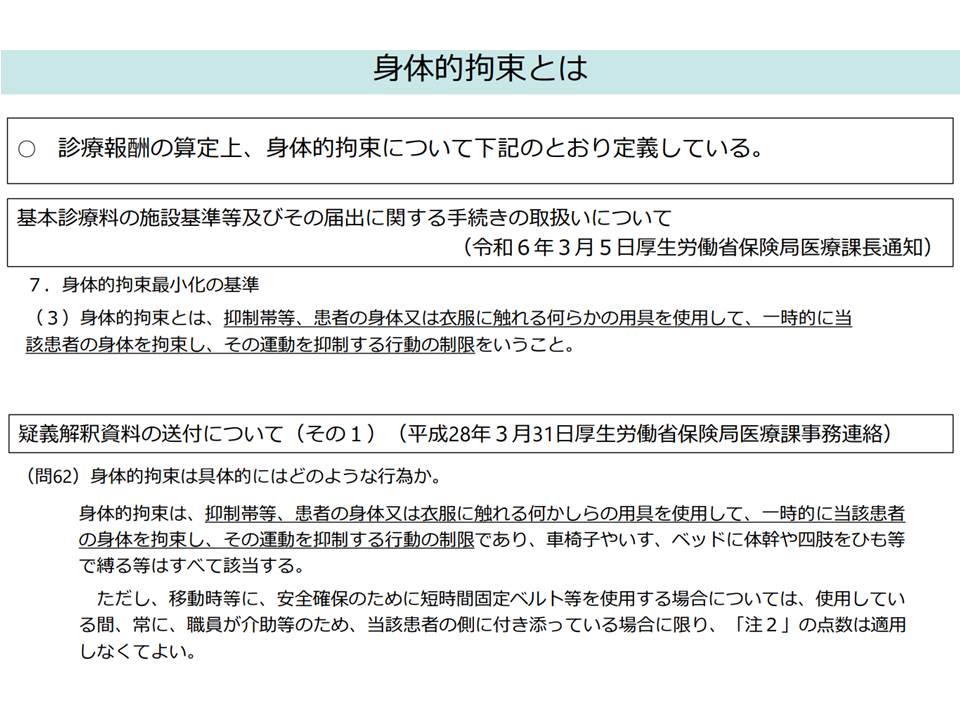

なお、江澤委員・池端委員のほか診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は、こぞって「身体拘束の定義を見直すべき」と強調します。具体的には、現在の「患者の身体または衣服に触れる何かしらの用具」という定義の中に「クリップセンサー」が含まれてしまい、「拘束をしないためにクリップセンサーを使用しているにもかかわらず、それが身体拘束であると判断されてしまっている」事態の改善が要望されています。なお、現在の定義でも「クリップセンサーが運動を抑制している」とは考えにくく、今後、定義の「明確化」を図っていくことになりそうです。

身体拘束の定義(中医協総会5 251029)

なお、看護職員代表の立場で中医協に参画する木澤晃代専門委員(日本看護協会常任理事)も「意識を高め身体拘束ゼロを実現しているような病院には、相応の経済的評価を行うべき」「身体拘束の定義を医療現場の実態・工夫にマッチするように見直すべき」と進言しています。

意見が割れている部分もあり、さらに議論を深めていく必要がありそうです。

臓器移植・臍帯血移植をより実施しやすい環境を診療報酬面で整備

さらに(3)の臓器移植については、林医療課長から次のような論点等が示されました。

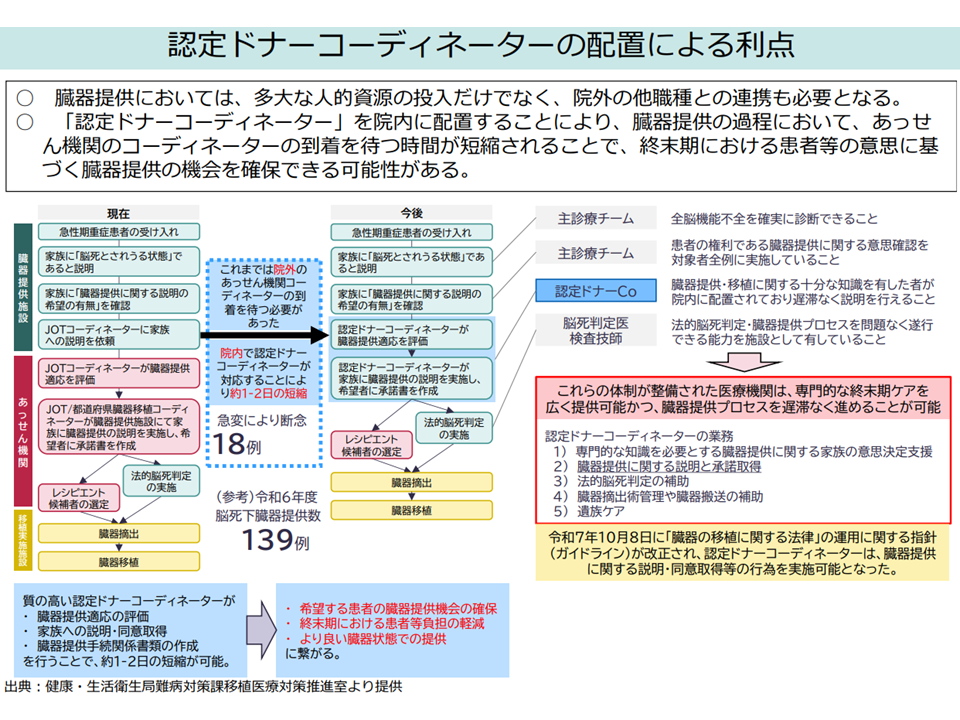

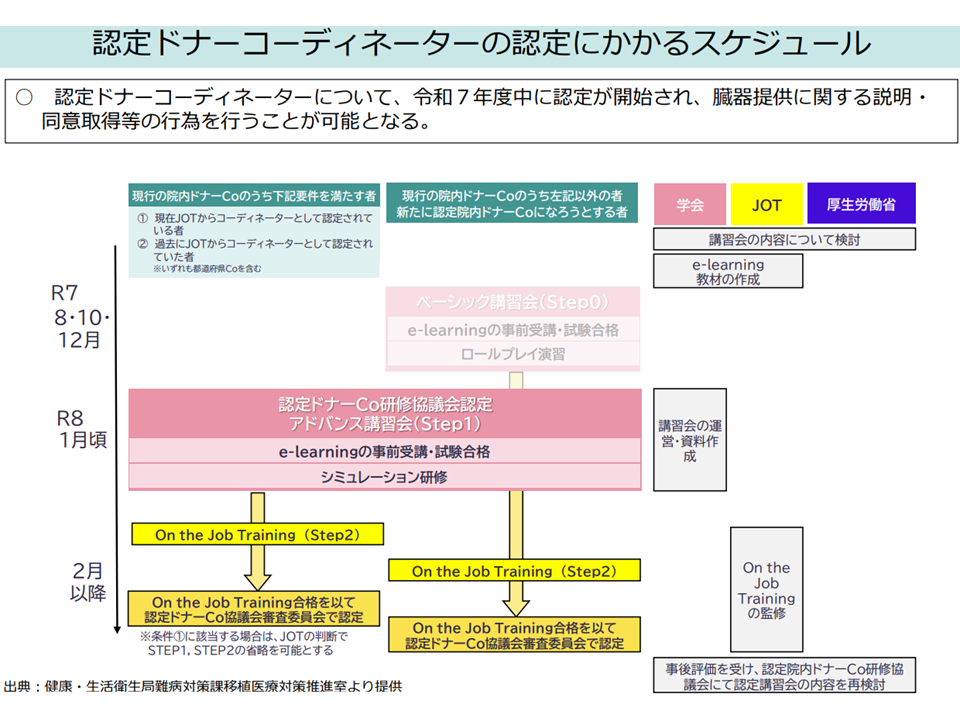

▽昨年(2025年)10月に「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)が改訂され、臓器提供における説明・同意取得等の行為を実施することが可能となった「認定ドナーコーディネーター」を院内に配置することで、「臓器提供の過程で斡旋機関のコーディネーターの到着待ち時間」が短縮される

↓

▼脳死臓器提供機会の確保等に繋がることが期待され、【脳死臓器提供管理料】などで、「認定ドナーコーディネーター」の院内配置等を評価することを検討してはどうか

認定ドナーコーディネータについて1(中医協総会10 251029)

認定ドナーコーディネータについて2(中医協総会11 251029)

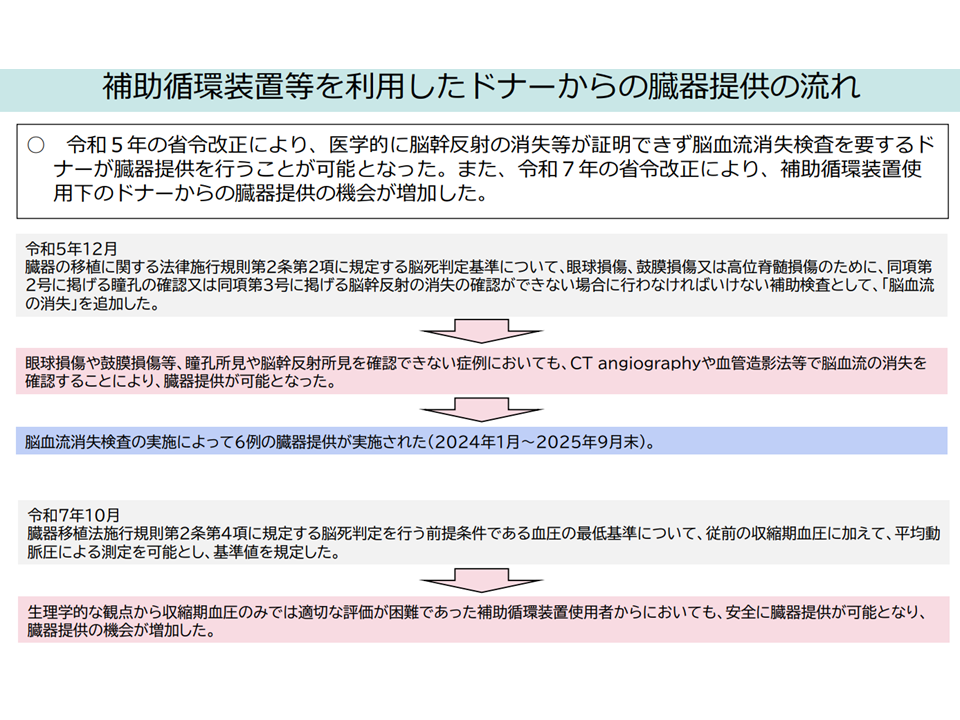

▽脳死判定以降のドナー管理については、【脳死臓器提供管理料】で包括的かつ一律の評価を行い、レシピエントに費用請求を行っている。近年、「補助循環装置を使用しながら脳死判定を実施すること」「脳死判定に当たって脳血流消失判定検査を実施すること」が可能となり、実例も現れている

↓

▼これらの処置や検査等に係る費用を賄えるような対応(例えば検査料算定を認めるなど)を検討してはどうか

臓器提供の流れにも最新医療技術が導入されている(中医協総会12 251029)

▽抗HLA抗体陽性患者は臓器定着率が低いため、「植待機期間における事前の治療」が推奨されている

↓

▼現在、抗HLA抗体検査の対象を「輸血歴や妊娠歴等のある患者」に限定しているが、より幅広く設定してはどうか

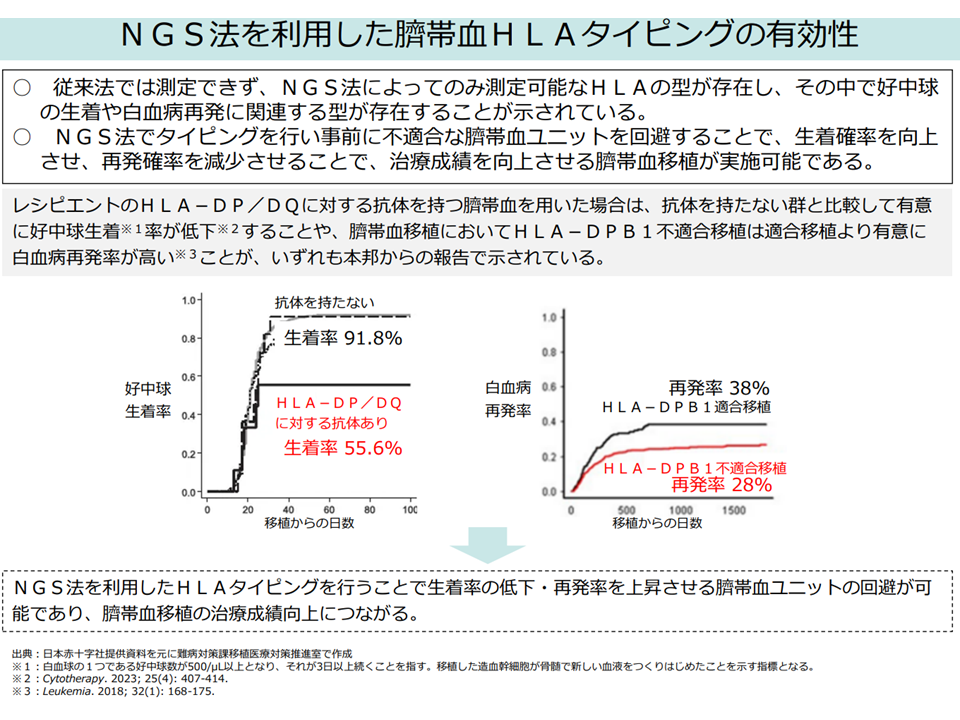

▽臍帯血移植における「臍帯血のHLA検査等の安全性確認試験」は、現在、手法によらず手術料で包括的に評価しているが、新たな検査手法(NGS(次世代シーケンサー)法を利用した臍帯血HLAタイピング)により従来法よりも移植成績が向上するとのエビデンスが示されている

↓

▼新たな検査手法の診療報酬上の評価を検討してはどうか

臍帯血HLAタイピング(中医協総会13 251029)

こうした内容に診療側・支払側委員ともに特段の異論を唱えておらず、今後、詳細を詰めていくことになるでしょう。より迅速かつ安全に移植医療が進むことに期待が集まります。

2023年度→24年度にかけて医療機関経営はさらに厳しさを増している

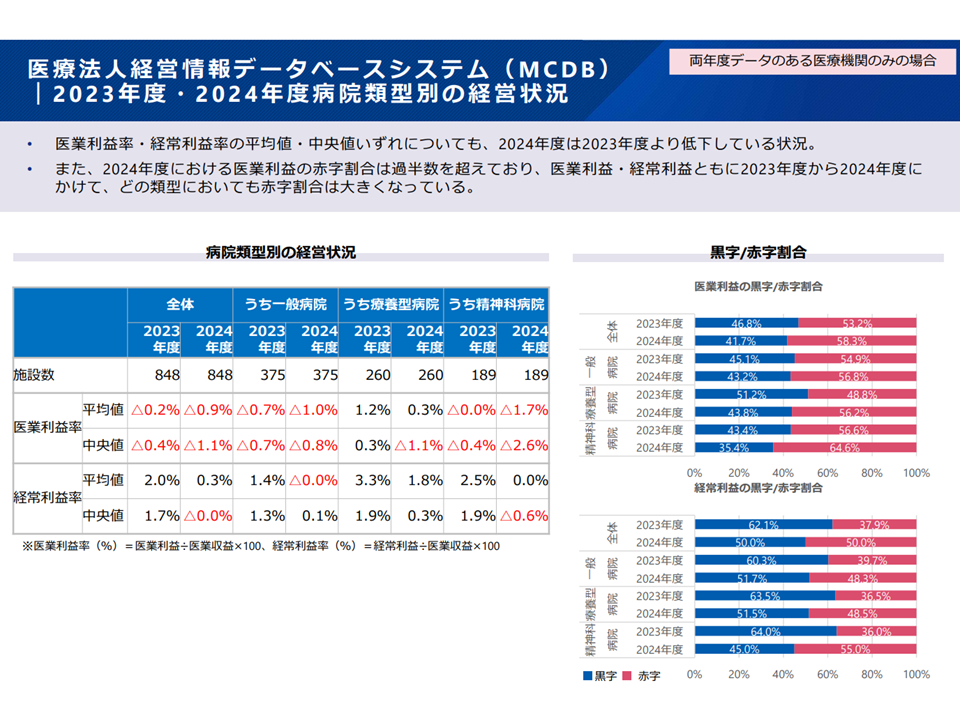

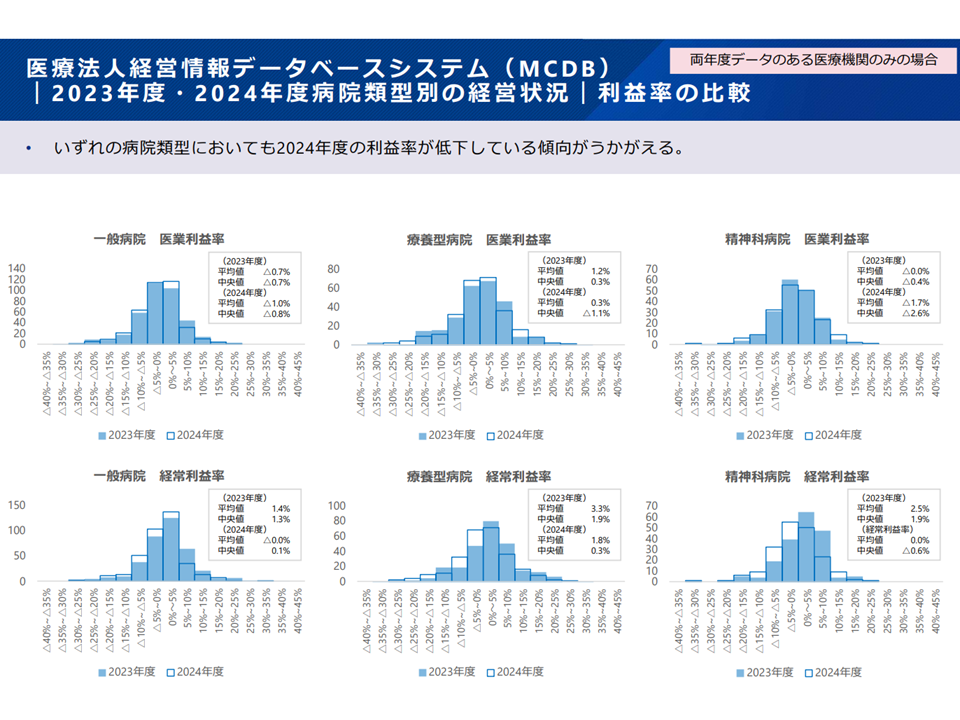

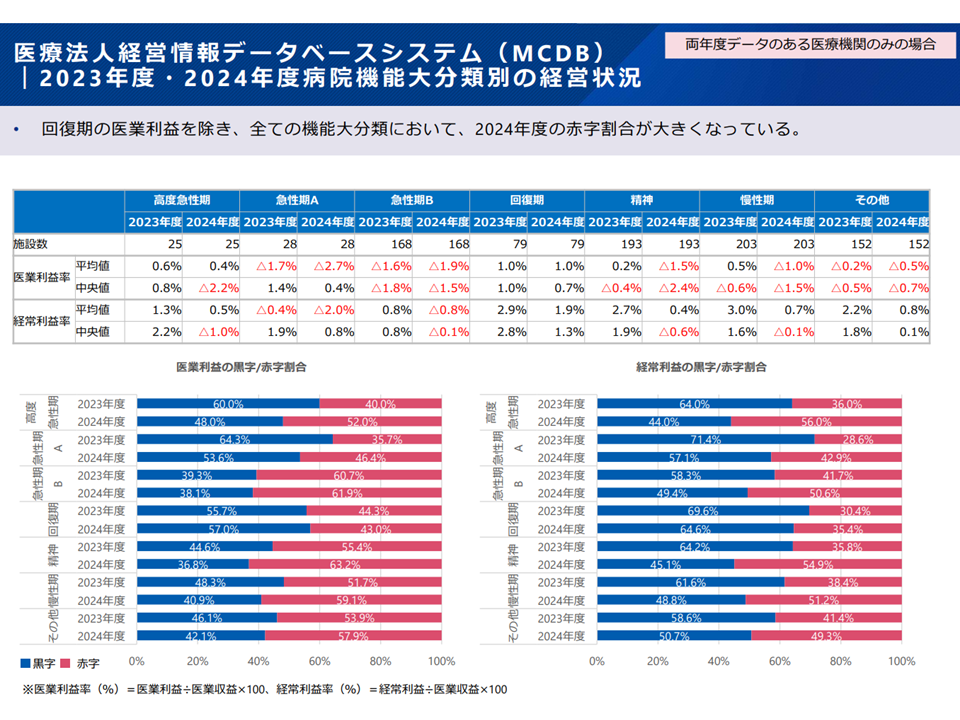

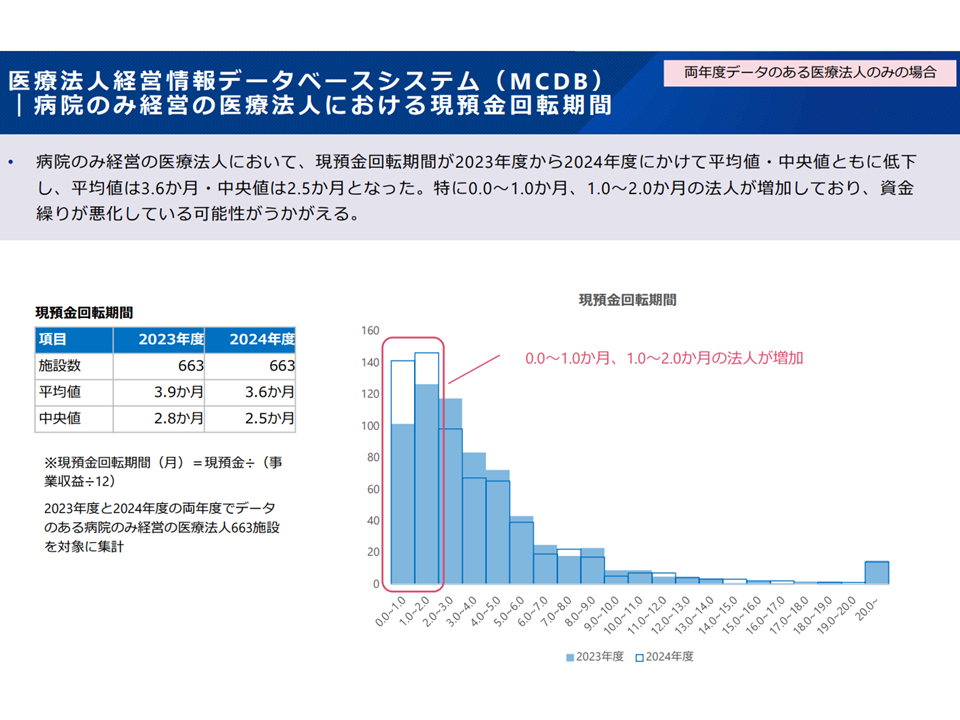

また(4)の医療機関経営状況については、厚労省保険局医療課保険医療企画調査室の吉田拓野室長から、最新の医療法人経営状況(2024年度決算状況)が報告されました。

膨大なデータが示されていますが、一言で述べれば「2023年度から24年度にかけて医療機関経営はさらに悪化している」というものです。

2023年度から24年度にかけて、どの出井の病院でも経営が厳しくなっていることがわかる(中医協総会14 251029)

2023年度(青のグラフ)から24年度(白のグラフ)にかけて、医療機関の利益率は左にシフトし、経営が厳しくなっていることがわかる(中医協総会15 251029)

2023年度から24年度にかけて、どの機能の病院でも経営が厳しくなっていることがわかる(中医協総会16 251029)

2023年度(青のグラフ)から24年度(白のグラフ)にかけて、医療機関の利益率は左にシフトし、経営が厳しくなっていることがわかる(中医協総会17 251029)

2023年度(青のグラフ)から24年度(白のグラフ)にかけて、医療機関の現預金回転率が悪化し、経営が厳しくなっていることがわかる(中医協総会18 251029)

こうした状況に対し、診療側委員は「極めて経営状況が厳しく、危機的な状況である。まさに『ある日突然、医療機関が閉鎖してもおかしくない』状況であり、適正化(診療報酬の引き下げなど)は論外である。高い評価(医療機関全体の収益を底上げするプラス改定)の選択肢しかない」と強調。

一方、支払側の松本委員は「医療機関経営が厳しい」ことは事実であるものの、「機能別、施設別に格差がある。厳しい状況の中で経営努力をし、大きな黒字を出している医療機関もある。2026年度診療報酬改定ではメリハリのついた対応が必要である。あわせて再編・統合などを進めていくことも重要」とのスタンスを崩していません。

Gem Medで繰り返し述べているとおり、保険医療機関の収益の大部分は「診療報酬収益」です。この診療報酬は公定価格であるため、一般企業のように「物価や人件費が高騰し経営が厳しくなっているので、サービス価格(診療報酬)を引き上げて、コスト増を吸収しよう」と個々の医療機関等が行動することはできません。

しかし、支払側の一部委員がこうした点を十分に理解しているとは思えない発言をしている点に対し、診療側の太田委員は「一般企業の中で、物価高騰・人件費高騰の折に価格を据えておいているところがどれほどあるのだろうか」と強い不快感を示しています。

保険医療では「コスト増を、自分たちの判断で価格に転嫁できない」という状況をしっかりと認識して2026年度診療報酬改定論議を進めることが重要です。

【関連記事】

将来の「日本の医療のグランドデザイン」を定めたうえで地域医療構想や医療計画、診療報酬にブレイクダウンしていくべき—日病・相澤会長

新たな地域医療構想、在院日数の短縮や病床機能分化等の改革モデルを織り込み、実態に近い必要病床数を設定—地域医療構想・医療計画検討会

新地域医療構想の実現に向け、「病床機能報告」と「診療報酬」との紐づけをどこまで強化・厳格化していくべきか―社保審・医療部会(1)

医師偏在対策のベースとなる医師偏在指標を改善、診療科特性踏まえた「医師の診療科偏在対策」を検討—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】は「人口20-30万人ごとに1か所」へ集約、患者の医療アクセスへの配慮も重要視点—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】病院、救急搬送・全身麻酔等の診療実績や体制、さらに「病院の築年数」等も勘案して設定—地域医療構想・医療計画検討会

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)