介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか、要介護1・2の生活援助を総合事業に移管すべきか—社保審・介護保険部会

2025.9.30.(火)

「介護保険の利用料を2割(通常は1割)とする者」の範囲をどう考えるか?ケアマネジメントについても利用料を徴収すべきか?要介護1・2の利用者の生活援助を「介護保険サービス」から「市町村の行う総合事業」に移管するべきか?

9月29日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした議論が行われました。もっとも依然として賛否両論があり、介護保険部会として「1つの結論」に至ることができるかは微妙です。どういった形で決着するのか、今後の動きに要注意です。

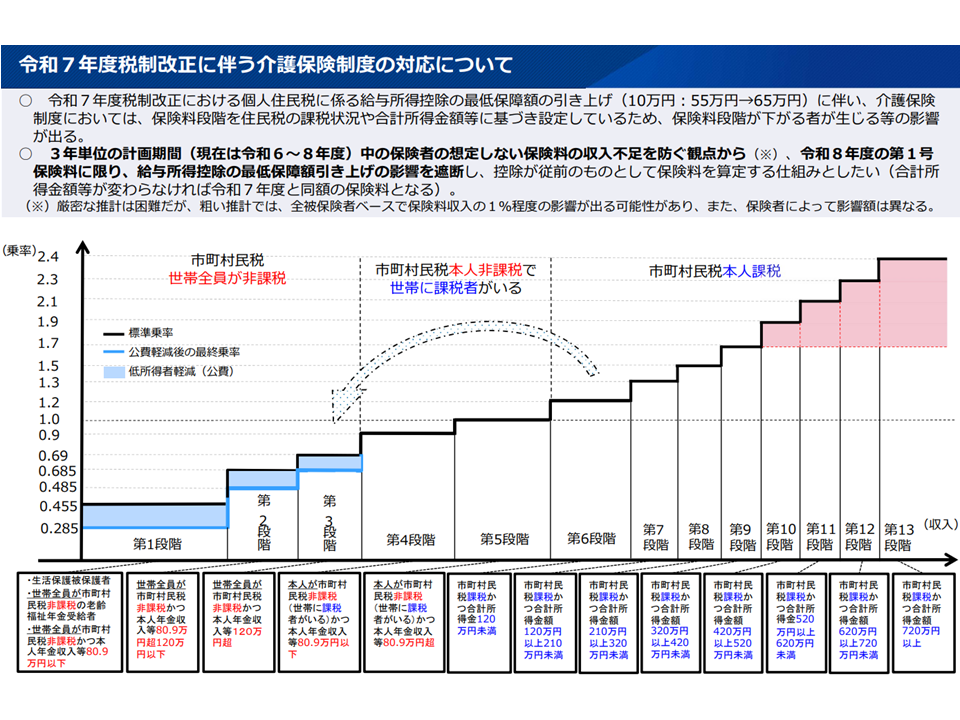

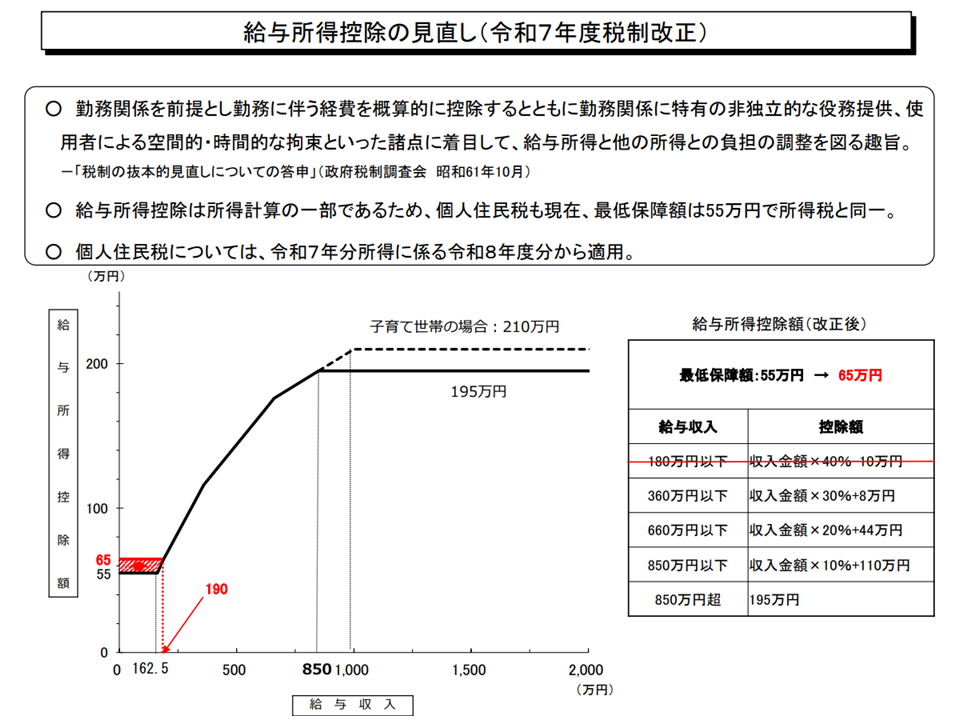

なお、本年度(2025年度)の税制改正で、個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円から65万円に10万円アップ)が行われましたが、介護保険財政に影響が出ないような対応を取ることが了承されています。

9月29日に開催された「第125回 社会保障審議会 介護保険部会」

目次

介護保険制度の持続可能性確保に向け、「宿題事項」の議論を再開

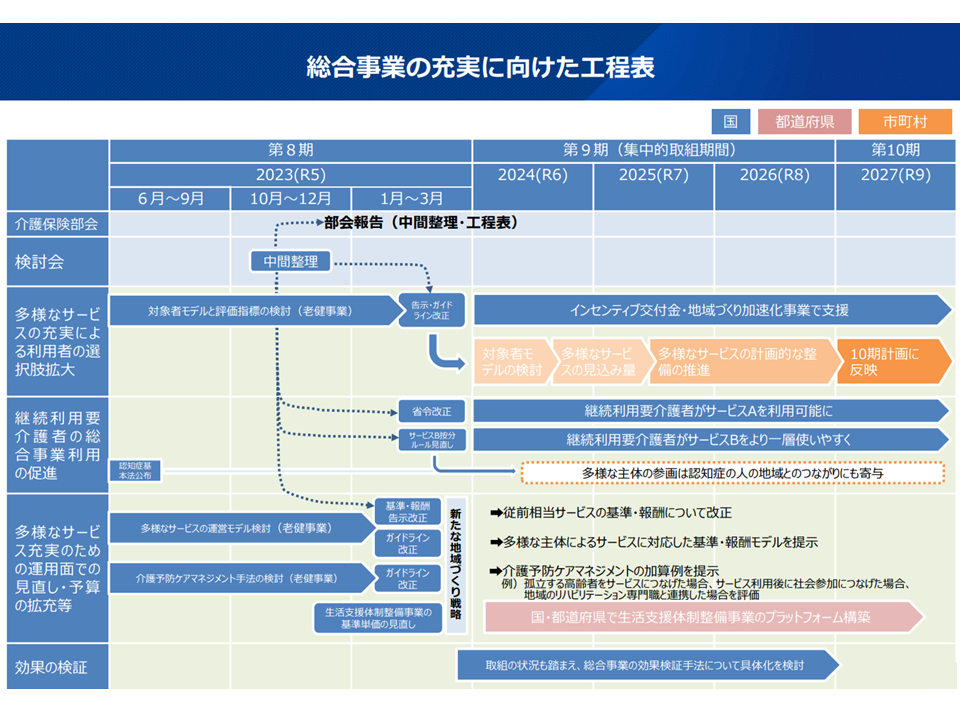

Gem Medで報じているとおり介護保険制度改革論議が進められています。介護保険制度では「3年を1期」とする介護保険事業計画(市町村計画)・介護保険事業支援計画(都道府県計画)に沿って「地域のサービス提供体制をどの程度の量確保するか、そのサービス量を確保するために保険料をどの程度に設定するか」を定めます。2027年度から新たな第10期計画(2027-29年度が対象期間)が始まるため、▼2025年に必要な制度改正内容を介護保険部会で固める→▼2026年の通常国会に介護保険法等改正案を提出し、成立を待つ→▼改正法等を受け、2026年度に市町村・都道府県で第10期計画を作成する→▼2027年度から第10期計画を走らせる―というスケジュールで議論が進められています。

介護保険部会ではこれまで、例えば「2040年頃を見据え、地域の特性を踏まえたサービス確保の在り方」を検討してきました。今後、この議論をさらに深めると同時に「医療・介護連携のさらなる強化」「介護保険制度の持続可能性」といった論点の議論も進める必要があり、厚生労働省老健局介護保険計画課の西澤栄晃課長は、これら3テーマについて「現状・課題」と「今後の検討の方向性」を整理したうえで、介護保険部会に議論を要請しました。

このうち、「介護保険制度の持続可能性」については、以下のような論点が浮上していますが、▼前回制度改革論議の中では意見がまとまらず、「2023年夏までに結論を得る」こととされた→▼骨太方針2023(経済財政運営と改革の基本方針2023)では「2023年末までに結論を得る」とされた→▼2023年末に「引き続き検討し、2027年度からの第10期介護保険事業(支援)計画期間の開始前までに結論を得る」こととされた—という具合に、議論の先送りが続いています(関連記事はこちら)。いわば「宿題を長らく棚上げ」にしている状態です。

【早急に検討し、結論を得る事項】

(1)高所得者の1号保険料の負担の在り方

→国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討を行うことが適当(具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担等について、保険者(市町村)の準備期間等を確保するため、早急に結論を得る)

(2)「一定以上所得」の判断基準

→「一定以上所得」(2割負担)の判断基準について、 後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、結論を得ることが適当

(3)多床室の室料負担

→介護老人保健施設・介護医療院の多床室の室料負担の導入について、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護報酬の設定等も含めた検討を行い、結論を得る

【第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度まで)に結論】

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方

→利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度中)に結論を出すことが適当

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

→介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度中)に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら包括的に検討を行い、結論を出すことが適当

【将来の検討課題】

(6)被保険者範囲・受給権者範囲

→介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当

(7)補足給付に関する給付の在り方

→補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当

(8)「現役並み所得」の判断基準

→「現役並み所得」(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当

また、2023年12月末に閣議決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋」(改革工程)では、▼ケアマネジメントに関する給付の在り方について第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までに結論を出す▼軽度者(要介護1・2)への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す▼利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)の前までに、結論を得る—ことが期限付きで示されています(他の項目についても期限こそ定められていないが、引き続き検討することとされている)。

さらに、本年(2025年)6月に閣議決定された骨太方針2025「経済財政運営と改革の基本方針2025—『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ—」では、介護保険制度について「利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関する課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討する」との考えが示されました。

第10期介護保険事業(支援)計画は「2025年に介護保険部会で考え方をまとめる→2026年に必要な法律改正等を行う→2026年度中に市町村・都道府県で実際の計画を立てる→2027年度から稼働させる」ことになるため、年内(2025年内)に、少なくとも次の3点について介護保険部会で結論を得ることが必要と考えられます。

▽ケアマネジメントに関する給付の在り方(現在「利用者負担はゼロ」であるケアマネジメントに利用者負担を導入するかなど)

▽軽度者(要介護1・2)への生活援助サービス等に関する給付の在り方(介護保険サービスから「市町村の総合事業」へ移管するか)

▽利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直し(現在よりも、より広範囲の高齢者で「2割負担」を導入するか)

介護保険部会委員の意見には大きな隔たり、数年前から議論が進展していない

この点について9月29日の介護保険部会では、従前と同様に「委員間で大きな考え方の隔たりがある」ことが再確認されました。

サービス提供サイドの委員からは、例えば次のように「利用者の負担増を伴う見直しは避けるべき」との声がでています。

【ケアマネジメントに関する給付】

▽利用者負担の発生で「公平性、中立性確保」が難しくなり(専門家の視点ではAサービスが必要だが、利用者・家族が求めるBサービスをケアプランに位置付けざるを得なくなるなど)、「自立支援」という制度趣旨が損なわれてしまう(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員、小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長)

【軽度者(要介護1・2)への生活援助サービス等】

▽市町村の総合事業改革が進んでいるが、現場のサービス整備はまだまだ進んでいない。要支援と要介護1・2では認知症の状況が大きく異なり、総合事業へのサービス移行で「状態悪化→費用増」につながってしまう(山際委員)

▽要介護1の認知症は「IADLの障害」(例えば「お金の管理」「薬の管理」が自分でできなくなる)、要介護2の認知症は、これに加えて「基本的ADLの一部の障害」(食事や排せつなど介助が必要になる)となる。とりわけ「IADLの障害」に対応できるよう総合事業の改革が行われているが、サービス提供体制はまだまだ整っておらず、まず「サービス提供体制の実態」を見る必要がある(粟田主一委員:認知症介護研究・研修東京センターセンター長)

▽「市町村の総合事業で、どこまで認知症ケアが可能なのか」が未知数である(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)。

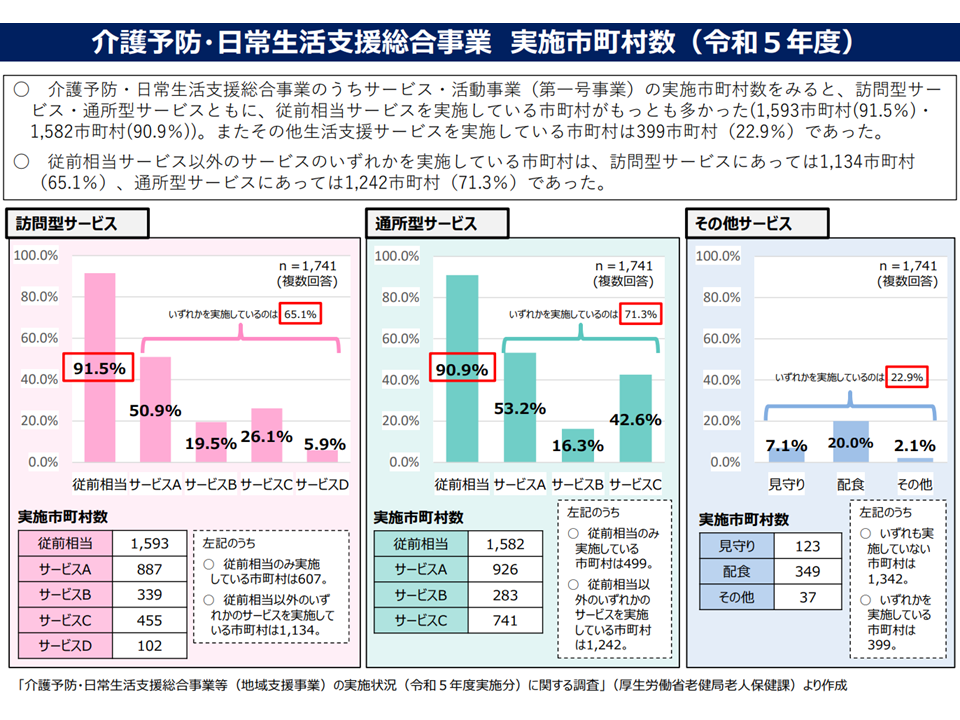

介護予防・日常生活支援事業の状況1(社保審・介護保険部会1 250929)

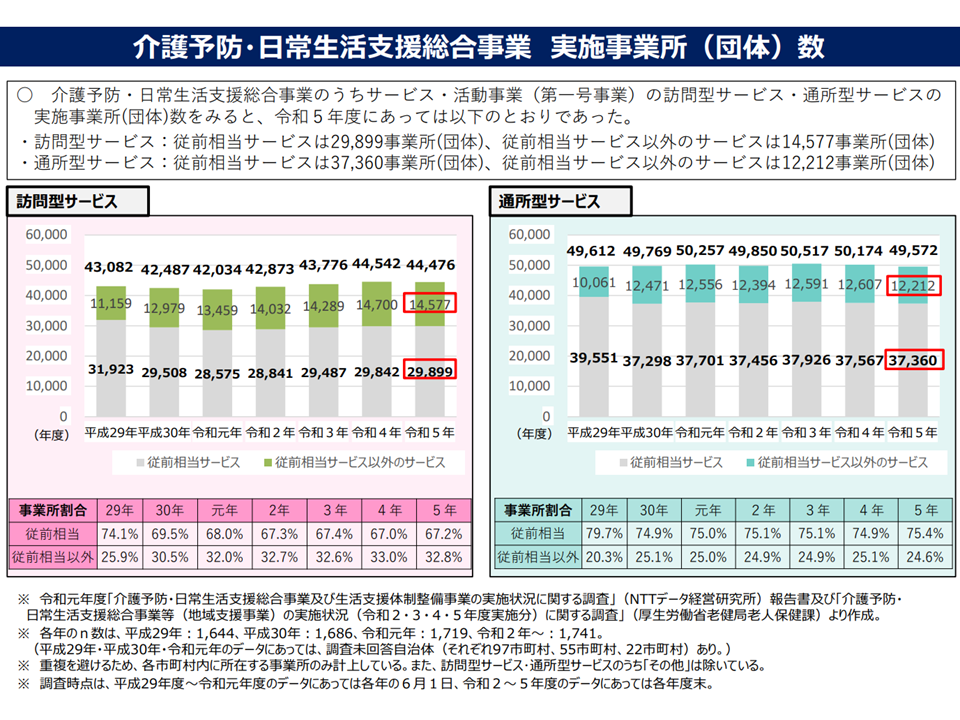

介護予防・日常生活支援事業の状況2(社保審・介護保険部会2 250929)

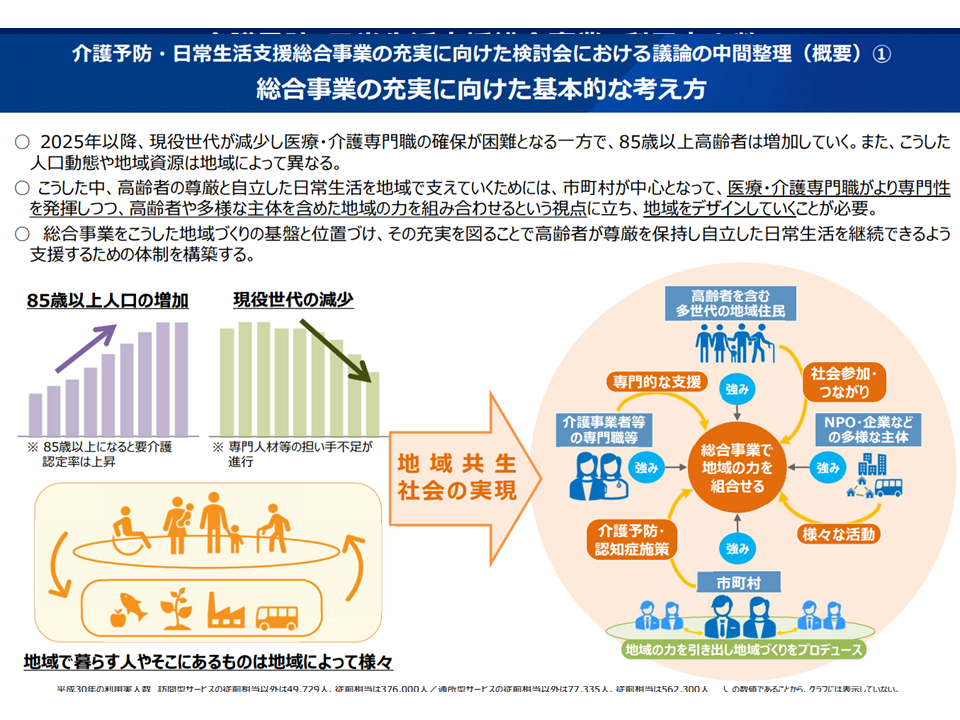

介護予防・日常生活支援事業の状況3(社保審・介護保険部会3 250929)

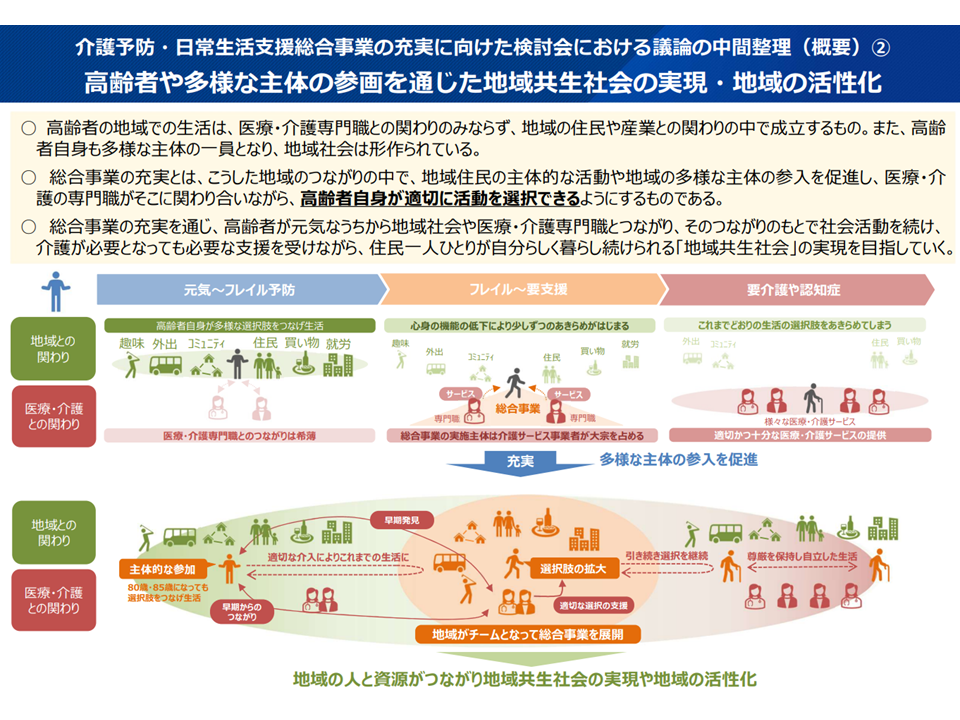

介護予防・日常生活支援事業の見直し1(社保審・介護保険部会4 250929)

介護予防・日常生活支援事業の見直し2(社保審・介護保険部会5 250929)

【利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準】

▽介護保険は、医療保険に比べて「長期間の利用」(極論すれば「亡くなるまでの利用」)となるため、利用者負担(一部負担)の引き上げは「利用控え→重度化→かえって費用増」につながる(山際委員)

こうした意見に対し介護費負担者サイドの委員からは、「介護保険制度を維持するために給付と負担の見直しを早急に進めるべき」との強い意向が出ています。例えば▼給付と負担の見直し論議は「先送り」が続いている。一方、現役世代の保険料負担(医療保険、介護保険、年金保険)は限界にきており、「負担軽減」が不可欠である。より踏み込んだ給付と負担見直しを進めるべき(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)▼介護保険制度の持続可能性確保のため、制度間・制度内での給付と負担のバランスを保つ必要がある。今回は必ず結論を得るべき(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)▼これ以上の「結論の先送り」は許されない。現役世代の負担抑制のためにスピード感をもって議論を進めるべき(幸本智彦委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)▼「給付と負担」の見直し項目が示されているが、「見直しが無理」なのであれば「代替案」を提示すべきであろう。また、こうした見直しがなぜ必要になるのか、国民の理解を得るための分かりやすい説明を政府は行ってほしい(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)—といった声が目立ちます。上記の3項目については「必ず実施すべき」との強い意向が伺えます。

このほか、▼現役世代が負担可能な仕組みとする必要がある。ここ1年で「現役世代の保険料を軽減すべき」との声が非常に大きくなっている点に留意が必要である(佐藤主光委員:一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)▼65歳以上高齢者だけでなく、「小児を含めた全年齢を対象とする介護保険制度」への見直し(これにより保険料収入が拡大することが期待できる、ただし支出(給付)も増加する点に留意)を検討すべき(小林司委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長、橋本康子委員:日本慢性期医療協会会長)▼介護事業所の半数は赤字経営であり、低賃金からの「介護人材の他産業への流出」も進んでしまっており、介護費の充実が求められる。しかし、介護保険財政も厳しい。公費を含む新たな財源の導入を検討すべき(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)—といった意見も出されています。

このように、委員間の意見には「大きな隔たり」があります。ある識者は「予想されたことだが、数年前の介護保険部会の議事録を読んでいるような錯覚を覚える」(つまり議論が全く進んでいない)と痛烈に批判。また「このまま議論を継続して意見集約に向かうのか、甚だ疑問である」と指摘する識者も少なくありません。

サービス提供者サイド、費用負担者サイドが、自身の意見を述べるだけでは、全く議論が収束せず、結果「政治決着を待つ」あるいは「さらに議論を先送りする」ことになってしまいます。

このため「介護保険制度の在り方論議に参画する委員には相応の責任がある。自身の母体を離れて、より大所高所から給付と負担の在り方を議論してもらわなければならない。同じことを繰り返すだけ、自分の考えを述べるだけの委員に存在意義はあるのだろうか。相手の立場になって、例えばサービス提供者は『介護保険財政を健全化するためにどうすればよいのか』を、費用負担者には『介護費抑制でサービスの質が低下し、結果、重度化・費用増につながってしまうことを防ぐために何が考えられるのか』という議論をしてほしい」と厳しく指摘する識者もいます。

今後、「給付と負担の見直し」に関して、どういった議論が進み、どう決着するのか注目が集まります。

「短期的視点」と「2040年見据えた中長期視点」の双方で介護保険制度のサービス確保

また、西澤介護保険計画課長は「地域包括ケアシステムの深化」「医療・介護連携の推進」に向けて次のような論点も提示しています。こうした内容に異論・反論は出ておらず、今後、さらに検討を深めていきます。

【地域包括ケアシステムの深化】

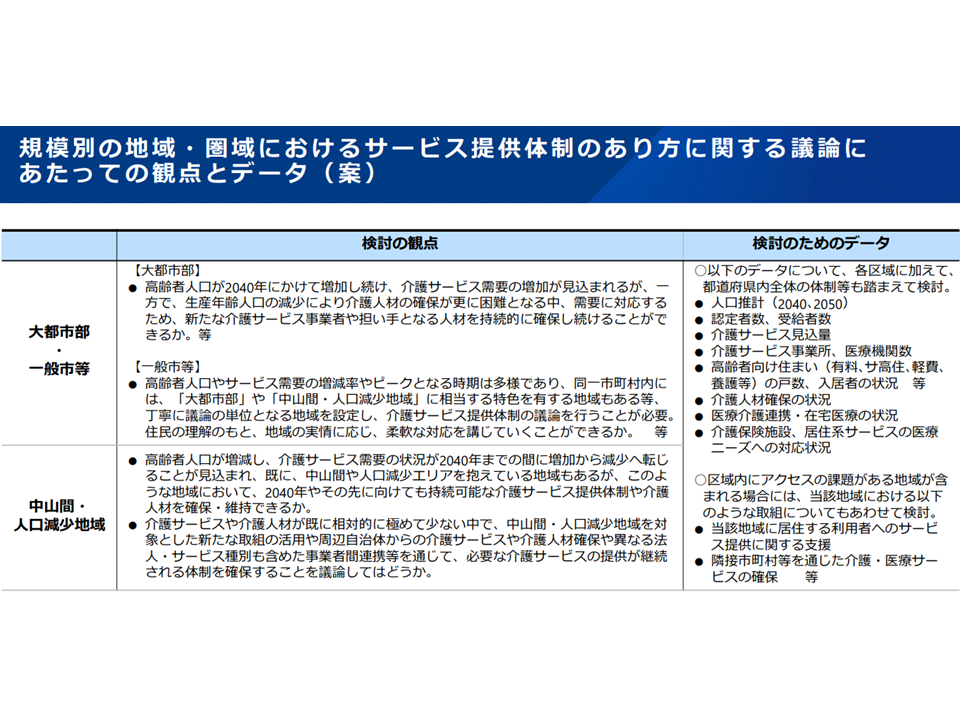

▽2040年に向けて「時間軸」「地域軸」の両視点から、地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築していくことが重要

▽「中山間・人口減少地域」ではサービス基盤の維持・確保、「都市部」では新たな介護サービス事業者や担い手となる人材の持続的な確保などが議論されており、いずれにしても「都道府県と市町村が共通の課題認識を持って、市町村を越えた広域的な議論を行う」ことが不可欠(関連記事はこちら)

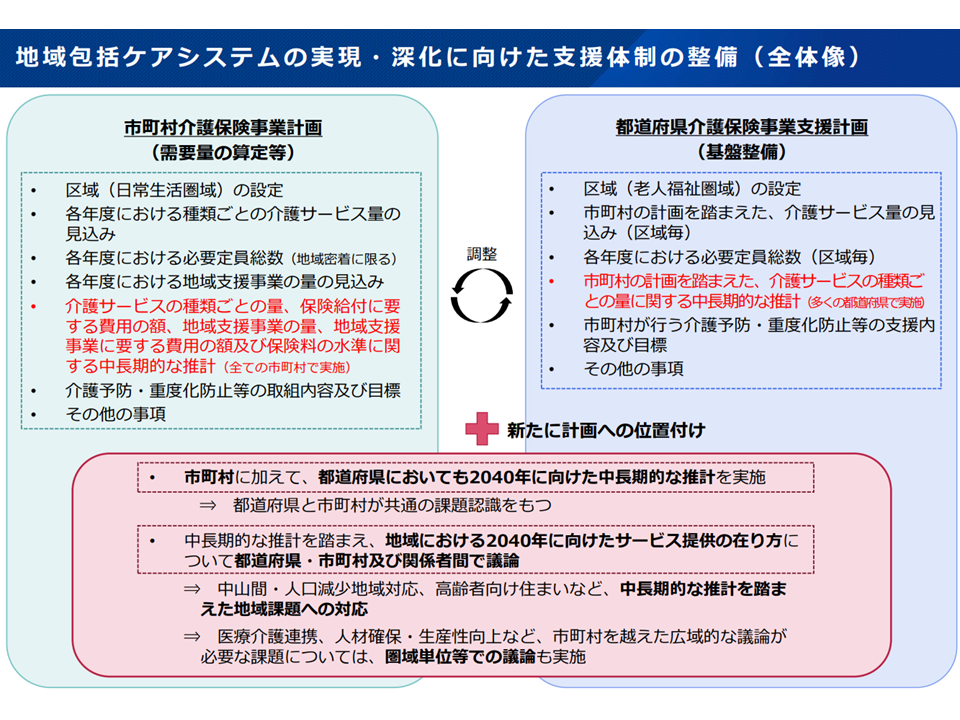

▽市町村が定めている中⾧期的な推計を「保険料の算定に必要な記載事項」と位置付けを明確化し、都道府県についても「2040年に向けての中⾧期的な推計を介護保険事業支援計画の記載事項」へ追加し、必要な情報提供や助言、協議の場の設置等により支援や調整を行っていくことが考えられる

▽中山間・人口減少地域では「地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み」をはじめとするサービス提供体制の確保のための方策について、介護保険事業(支援)計画を策定する際に検討し、計画に反映することが重要

▽高齢者向け住まいについて「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の議論も踏まえた記載事項の整理が必要

▽ほか「介護予防」「人材確保」「生産性の向上」なども含めた中⾧期の地域課題について、「市町村を越えた広域的な議論をする仕組み」「検討・議論に資する事項の提示」「情報の提供」を行う

▽下図表の視点・データをもとに検討を進める

地域別のサービス提供の在り方検討の視点とデータ(社保審・介護保険部会6 250929)

地域包括ケアシステムの深化(社保審・介護保険部会7 250929)

【医療・介護連携の推進】

▽医療・介護の連携についても、都道府県と市町村が共通の課題認識をもち、市町村を越えた広域的な議論を行い、必要な取組を進めることが求められる

▽第10期介護保険事業(支援)計画(2027-29年度)における足元の検討事項として、下記のような事項について「医療介護総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場」の議論対象とし、実効性の伴う開催時期等を含めて、必要な見直しを行う

・請求情報(NDB、介護DB)等に基づく地域の医療介護の提供体制に係る地域課題の検討

・慢性期の患者について、患者像が一部重複する者を対象とするサービス(療養病床・在宅医療・介護保険施設)が具体的にどのように受け皿となっていくかの検討

・高齢者施設等と協力医療機関の連携について未対応の施設へのマッチング

▽第11期介護保険事業(支援)計画(2030年度-)以降、2040年に向けた中⾧期的な検討事項として、新たな地域医療構想の策定スケジュールも踏まえつつ、「医療介護総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場」で必要な議論を行うとともに、2040年に向けた医療介護連携に係る提供体制等について本格的に議論していくため「圏域単位等で調整・協議する場」を開くことを検討する

・医療と介護それぞれの2040年の見込み量、地域における医療・介護のあり方

・医療や住まいも含めた需要に適した提供体制への転換

・事業所の協働化等、連携の推進の検討

・広域的な医療・介護提供体制の必要性の検討

・地域の実情に応じた課題(例:入退院支援における医療・介護の連携のあり方の検討)

なお、複数の委員から「医療・介護連携について、新地域医療構想の動きなどもにらみながら、可能な部分は2027年度から第10期介護保険事業(支援)計画で検討を始めるべき」との声が出ています。

2025年度の税制改正が「介護保険の財政(2024-26年度)」に影響しない特例を了承

なお、9月29日の介護保険部会では次のような点が了承されています。

▽本年度(2025年度)税制改正における個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円から65万円に10万円アップ)が行われた

↓

▽介護保険制度では、保険料段階を「住民税の課税状況や合計所得金額等に基づき設定」しているため、上記の税制改正で「保険料段階が下がる者が生じる」などの影響が出てしまう

↓

▽介護保険の計画期間は3年単位(現在は2024-26年度)で、期中に「保険料段階が下がる者が生じる」等の事態が生じれば、「保険者の想定しない保険料の収入不足」が生じてしまう

↓

▽これを防ぐため、「2026年度(来年度)の第1号保険料(65歳以上)」に限って、給与所得控除の最低保障額引き上げの影響を遮断し、控除が従前のものとして保険料を算定する仕組みとする(合計所得金額等が変わらなければ今年度(2025年度)と同額の保険料となる)。

2025年度税制改正を踏まえた介護保険制度の対応(社保審・介護保険部会8 250929)

2025年度税制改正における給与所得控除の見直し(社保審・介護保険部会9 250929)

【関連記事】

介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)