在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

2025.6.3.(火)

公的介護保険サービス利用の入り口となる「要介護・要支援認定」について、ロジック(1次判定ソフト・ロジック)の見直しを行うべきか—。

まず、在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査し、それをもとに「見直しが必要かどうか」も含めて介護保険部会などで議論をしてもらう—。

6月2日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、厚生労働省老健局老人保健課の堀裕行課長がこうした報告を行いました。委員間でも、現行の1次判定ロジックについて「問題なし」とする見解と、「認知症を持つ在宅要介護者で適切な判定が行われていない」とする見解が混在しており、今後、どういった議論が行われるのか注目が集まります。

なお、同日の介護保険部会では「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」の中間とりまとめを踏まえた地域包括ケアのさらなる深化などの議論も行われており、別稿で報じます。

6月2日に開催された「第116回 社会保障審議会 介護保険部会」

これまでの要介護認定ロジック見直しでは、施設入所者のケア内容・時間がベース

公的介護保険サービスを受けるためには、市町村から「要支援、要介護状態である」と認定されることが必要です【要介護認定】。介護保険サービスの中には「要介護状態ではなく、自立しているが、利用したい、利用できたら便利である」サービス(例えば家事援助など)があります。限られた介護資源(財源、人材、時間)を「真に介護保険サービスが必要な、要支援・要介護状態にある人」に集中させる必要があるためです。

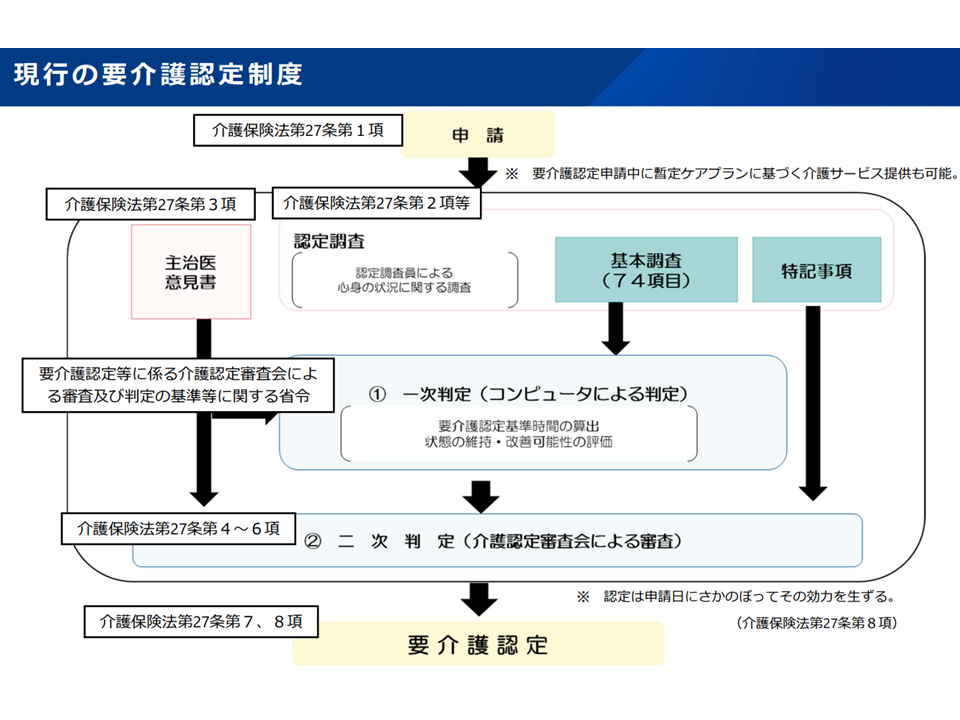

【要介護認定】は、▼利用者・家族等が市町村に申請を行う→▼市町村で利用者の状態確認等を行う(認定調査)→▼主治医が介護サービスの必要性などを意見書として提出する→▼認定調査結果や主治医意見書などを総合して専門家による認定審査会で「要支援・要介護状態にあるか」を判断する—といったプロセスで行われます。

このうち「認定審査会の判断」をもう少し詳しくみると、▼1次判定(認定調査結果を中心にしたコンピュータ判定)→▼2次判定(1次判定結果に特記事項を加えた専門家(認定審査会)判定)→▼要介護認定—という段階を踏んで行われます。

要介護認定プロセス(介護保険部会(1)1 250602)

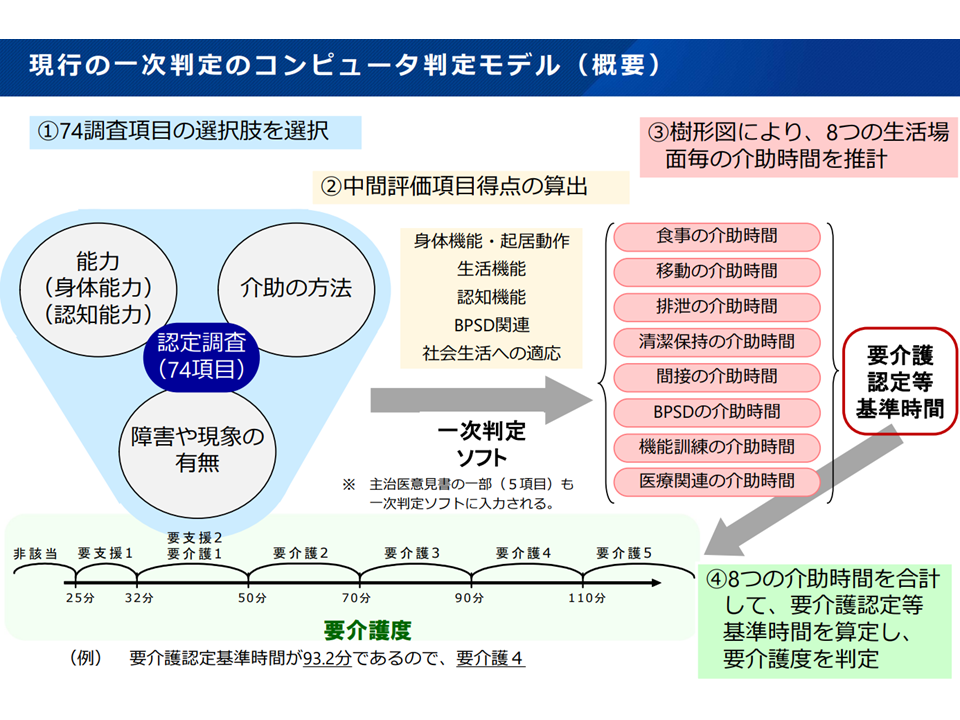

さらに1次判定について詳しく見ると、個々の高齢者に関する▼身体能力・認知能力▼介助方法▼障害や現象の有無—の74項目の調査結果をベースに、コンピュータ(1次判定ソフト)によって「介護に必要となる時間」を推計し、「要介護認定等基準時間」(例えば介護に必要となる時間が1日当たり50-70分であれば「要介護2」に該当すると判断する基準)に照らして要介護度を判定します。

要介護認定における1次判定プロセス(介護保険部会(1)2 250602)

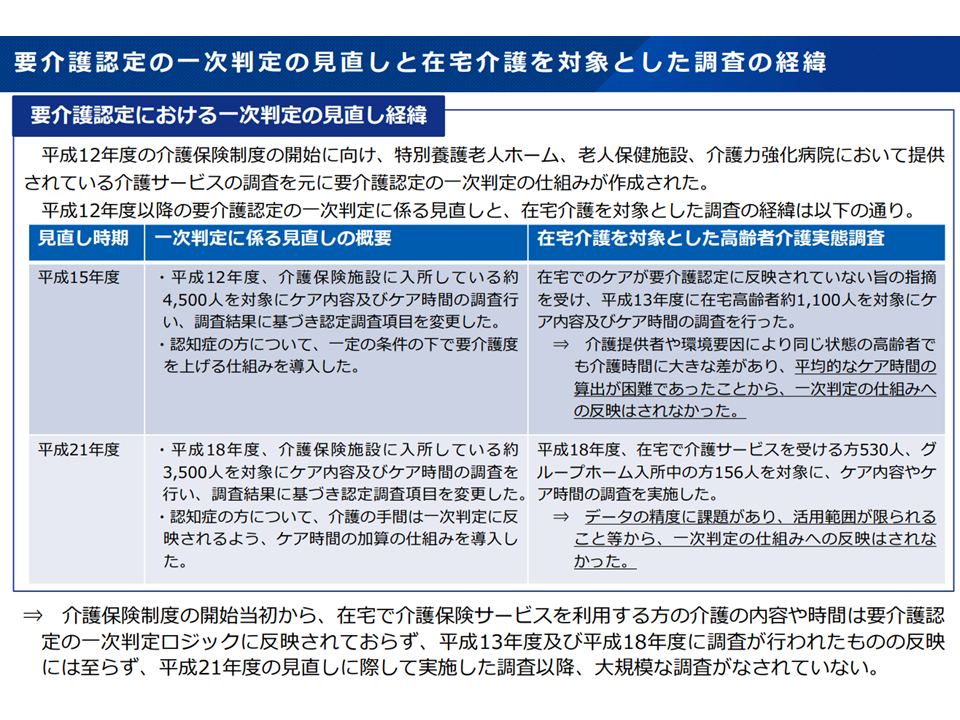

ところで、介護技術などの向上を踏まえて、1次判定ソフト・ロジックについても次のような見直し(アップデート)が行われてきています。

▽2003年度に、2000年度の調査(介護保険施設入所者約4500名を対象にしたケア内容・ケア時間の調査)結果に基づき、▼認定調査項目の見直し▼認知症の者について、一定条件下で要介護度を上げる仕組みの導入—を実施

▽2009年度に、2006年度の調査(介護保険施設入所者約3500名を対象にしたケア内容・ケア時間の調査)結果に基づき、▼認定調査項目の見直し▼認知症の者について、介護の手間がより1次判定に反映されるよう「ケア時間の加算の仕組み」導入—を実施

要介護認定ロジックの見直し(介護保険部会(1)3 250602)

いずれの見直しも「介護保険施設入所者のケア内容・時間に関する調査」をもとに行われていますが、「在宅要介護高齢者のケア内容・時間に関する調査」が行われていないわけではなく、2001年度・2006年度に実施されています。

しかし、「在宅要介護高齢者のケア内容・時間に関する調査」結果については、「在宅では、介護者が専門職(介護福祉士など)である場合と一般人(家族など)である場合とが混在するなどし、調査の精度に課題がある」とされ、上記の1次判定ソフト・ロジックの見直しには活用されませんでした。

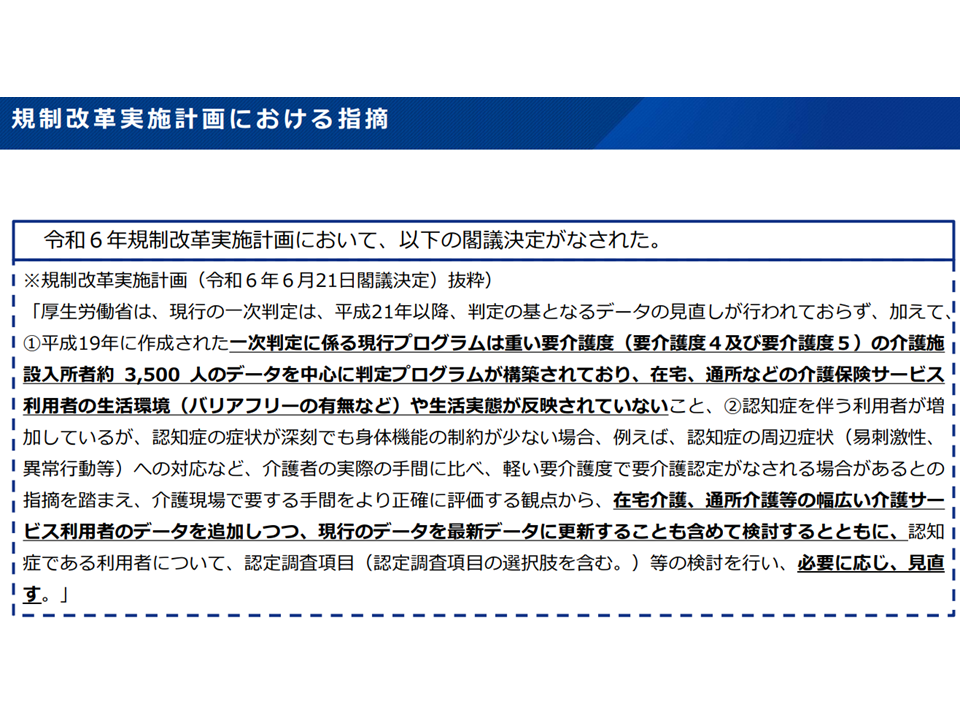

このため「要介護認定において在宅生活者が公平に扱われていないのではないか」との指摘が一部にあり、昨年(2024年)6月に閣議決定された規制改革実施計画では、厚生労働省に対して▼在宅介護、通所介護等の幅広い介護サービス利用者のデータを追加しつつ、現行のデータを最新データに更新することも含めて検討する▼認知症の者について、認定調査項目(認定調査項目の選択肢を含む)等の検討を行い、必要に応じて見直す—ことを要請しています。

規制改革実施計画では要介護認定プロセスの見直しも提言された(介護保険部会(1)4 250602)

この要請、前回の見直し(2009年度)から時間が経過していることなどを踏まえて堀老人保健課長は、次のような対応を行う考えを6月2日の介護保険部会に報告しています。

▽本年度(2025年度)に在宅、通所などの介護保険サービス利用者についてケア内容・ケア時間の調査を実施し、その結果を介護保険部会に報告し「1次判定ソフト・ロジックの見直しが必要かどうか」を議論してもらう

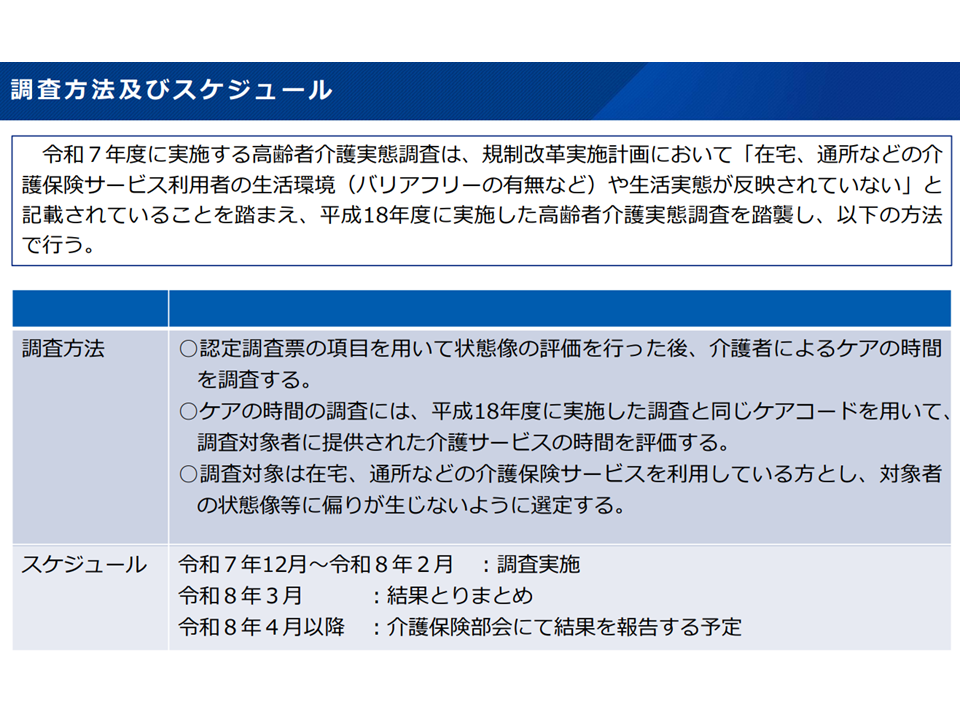

調査は、下図表のようなスケジュールで「介護者の傍らで調査者がストップウォッチ等を用いてケア内容・ケア時間を測定・記録する」形で実施されます(タイムスタディ)。前回の調査(2006年度)に用いたケアコード(ケア内容に応じたコード)を用いて、「専門の介護職員(介護福祉士など)がどういったケアを何分行ったのか」「一般人(家族など)がどういったケアを何分行ったのか」を集計し、「どういった状態の人に、どういった内容のケアが、どの程度の時間提供されているのか」を明らかにします。

この調査結果をもとに、介護保険部会を中心に「1次判定ソフト・ロジックの見直しが必要か?」「見直しを行う場合には、どういった項目をどのように見直すべきか?」などの検討が行われます。

在宅、通所介護サービス利用者を対象としたケア内容・時間に関する調査を実施(介護保険部会(1)5 250602)

6月2日の介護保険部会では、▼これまでの見直しでは「在宅用介護高齢者の調査結果」が反映されていないため、今回の調査は在宅、通所サービス利用者のみを対象とすることで良いと考える。ただし、要介護認定は介護保険利用の「入口」であり、調査結果に偏りが出ないように工夫するとともに、見直し等にあたっては混乱が出ないような配慮がいる(小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼在宅、通所サービス利用者だけの検証で良いのか疑問もある。いずれにせよ丁寧な議論が必要である(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)▼介護現場からは「在宅要介護高齢者や認知症高齢者について適切な認定結果が出ていない」との声が従前から出ている。在宅、通所介護サービス利用者の調査結果を踏まえた「適切な見直し」を行う必要がある(染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)▼調査項目も含めて慎重な検討が必要である。今回は在宅、通所介護サービス利用者のみの調査であり、現場が混乱しないように丁寧に見直しの要否を含めた検討が必要となり。その際には「利用者の利益」を踏まえることが必要である(山本則子委員:日本看護協会副会長)▼公平で精度の高い調査を行えるかが重要である。今回の在宅、通所介護サービス利用者のみを対象にした調査結果をもとに「1次判定ソフト・ロジックの見直し」という大きな議論につなげることは危険ではないか。まずはデータを多数集積し、慎重に考えていく必要がある(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)▼要介護認定のロジックを大きく見直せば現場に混乱が出てしまう。今回の調査結果だけをもとに大きく見直すことが適切かどうか慎重に検討すべき。今後「要介護認定のデジタル化」に向けた検討を進めることも重要である(東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長)—などの意見が出されました。

また、自治体サイドからは「現在の1次判定ソフト・ロジックに対し『問題がある』との大きな指摘は出ていない。現場が混乱しないよう、1次判定ソフト・ロジックについては『見直しの必要性があるのか』という点も含めて慎重に検討する必要がある。一部の調査結果のみでソフト・ロジックが変更されれば、現在のバランスを崩してしまう可能性もある点に留意が必要だ」との声も出ています。

介護保険部会委員という「介護保険制度に関するプロフェッショナル」の間でも、意見が大きく分かれている点が注目されます。

ここで言う「現場の混乱」とは、例えば「従前の1次判定ソフト・ロジックに比べて、見直し後では要介護度が下がってしまう(あるいは認定されなくなってしまう)」ケースの出現が念頭に置かれていると考えられます。

小林広美委員の指摘するように、要介護認定結果は「介護保険サービス利用の入り口」となり、仮に見直し後に要介護度が下がってしまえば、「在宅では区分支給限度基準額(1か月に利用可能な介護保険サービスの上限枠)が下がり、これまでよりも利用できるサービスが限定されてしまう、施設では入所ができなくなる(特別養護老人ホームでは原則「要介護3以上」の者が入所する)」などのケースも生じ得ます。このため、各委員は「介護保険サービスの利用が従前よりも制限されてしまうような混乱が生じない」ように、「慎重」な検討を強く要望しています(上記2009年度の見直しにおいては「混乱」が生じ、さらなる見直しも行われた)。

今後の調査結果(来年(2026年)4月以降に報告)と、それを踏まえた議論の行方に注目が集まります。ただし「見直しが行われる」かどうかは全く決まっておらず、今後の議論を見なければ分からない点に留意が必要です。

仮に要介護認定のロジックが見直されることとなれば、「要介護認定を受けた高齢者数、その構成が変わる」→「介護費も変わる」ため、3年を1期とする「介護保険事業(支援)計画」の見直し時期に行われることになりそうです。

なお、認知症高齢者については「実際のケアは行わないが、見守りの手間が十分に勘案されていない」との声もあります。筆者の母も認知症でありこの指摘に頷ける部分もありますが、「1次判定はあくまでケアの内容・時間をベースにしている。認知症高齢者に対する見守りなどは2次判定において特記事項をもとに勘案される。現行の要介護認定の基準が『認知症高齢者・家族に極めて冷たいものである』とは言えないのではないか」とコメントする識者も少なくない点に留意が必要です。

要介護認定については、すでに「期間を公表し、期間の短縮を進めていく」方針も固まっています(関連記事はこちら)。

【関連記事】

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)