少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)

2025.2.20.(木)

今後、2040年頃にかけて医療・介護の複合ニーズを抱えることの多い85歳以上高齢者の割合が高まり、「介護サービス利用等に係る相談」ニーズが増加していく。こうした相談にファースト対応する組織として各市町村に設置される「地域包括支援センター」があるが、業務範囲が極めて広く多忙であるため、「地域包括支援センター」と「居宅介護支援事業所」(ケアマネ事業所)との役割分担などを進めていく必要がある—。

また2040年頃にかけて認知症高齢者等が増加することが予想されており、医療職・介護職をはじめとする関係者が連携するとともに、適切に役割分担し、地域で切れ目のない支援を行える体制を敷く必要がある—。

2月20日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした方向が確認されました。部会では、年内(2025年内)に「次期介護保険制度改革案」のとりまとめを目指し、議論を更に進めていきます。

なお、同日には「要介護認定に係る期間の短縮」に向けた取り組みなども議題にあがっており、これらは別稿で報じます。

2月20日に開催された「第117回 社会保障審議会 介護保険部会」

処遇改善・業務負担軽減などにより、ケアマネジャー人材の確保・定着をまず図れ

2000年度から始まった介護保険制度は、「3年を1期」とする介護保険事業計画(市町村計画)・介護保険事業支援計画(都道府県計画)に沿ってサービス提供体制整備や保険料設定などが行われます。2027年度から新たな第10期計画(2027-29年度が対象期間)が始まるため、▼2025年に必要な制度改正内容を介護保険部会で固める→▼2026年の通常国会に介護保険法等改正案を提出し、成立を待つ→▼改正法等を受け、2026年度に市町村・都道府県で第10期計画を作成する→▼2027年度から第10期計画を走らせる―こととなり、昨年(2024年末)より介護保険部会において「介護保険制度改革論議」が進められています(関連記事はこちら)。

2月20日の会合では、主に(1)相談支援(2)認知症施策—に焦点を合わせた議論が行われました。

まず(1)の相談支援は、冒頭に述べたように、今後、2040年頃にかけて医療・介護の複合ニーズを抱えることの多い「85歳以上高齢者」割合が高まることから、その重要性が増していきます。例えば「介護サービスを受けたいがどこに行けばよいのか?」「家族が認知症のようだが、どうすればよいのか?」「病気で在宅医療を受けているが、在宅介護も必要な状況となったがどうすればよいのか?」などの相談が飛躍的に増えていくと予想されるのです。

相談支援ニーズの上昇(社保審・介護保険部会(1)1 250220)

こうした相談については、まず各市町村に設置されている「地域包括支援センター」に問い合わせることができます(総合相談支援事業、地域包括支援センターの範疇を超える相談については「どこに相談すればよいのか」を教えてもらえる)。

地域の相談支援体制(社保審・介護保険部会(1)2 250220)

しかし、地域包括支援センターは極めて広範な役割を担う一方で人材が限られており、必ずしも十分に「地域住民の相談」に対応しきれていないとの指摘もあります。このため「要支援者のケアマネジメント」(ケアプラン作成)について地域包括支援センターからケアマネ事業所への委託が可能(これにより地域包括支援センターの業務負担が一定程度軽くなる)になっていますが(関連記事はこちら)、ケアマネ事業所のケアマネジャーも多忙であり、そう簡単に「要支援者のケアマネジメント業務を受託できる」状況ではありません。

地域包括支援センターからケアマネ事業所への予防ケアマネジメント業務移管状況(社保審・介護保険部会(1)4 250220)

そこで厚労省は、今後「85歳以上高齢者が増加し、相談支援事業の重要性がさらに増していく」状況に対応できるように、次のような点を議論してほしいと介護保険部会に要請しました。

(a)医療・介護を始めとする地域の高齢者を支える多様な関係機関との連携を進めながら、地域において必要な相談機能を確保するための方策

(b)▼ケアマネ事業所は個別要介護者等の支援に重点を置く▼地域包括支援センターは地域全体の支援に重点を置く—といった役割分担の在り方や、役割分担を進めるための方策

(c)現在、ケアマネジャーが「やむを得ず実施している法定業務以外の業務」に関する地域の関係者における協議の在り方

(d)ケアマネ事業所のケアマネジャーに求められる専門性と、専門性発揮に向けて必要となる人材の確保、職責に見合う処遇の確保等のあり方、業務負担軽減方策(業務範囲の整理、ICTの活用等)、法定研修の在り方など

(e)地域包括支援センターが「地域における医療・介護の連携の強化」「複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族等に対する切れ目のない支援」を行うたの方策

(f)「複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族等に対する切れ目のない支援」を行うための協議の場である「地域ケア会議」が果たすべき役割

(g)主任ケアマネジャーに期待される役割や、そうした役割が発揮されるための方策

地域包括支援センターとケアマネ事業所との役割分担(社保審・介護保険部会(1)3 250220)

こうした論点に対し、介護保険部会委員からは「まず、何よりもケアマネジャーの確保・定着を進めなければならない。処遇改善などを進めるべき」との声が大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員会委員長、香川県高松市長)や小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)、小林司委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長)らから強く出されています。

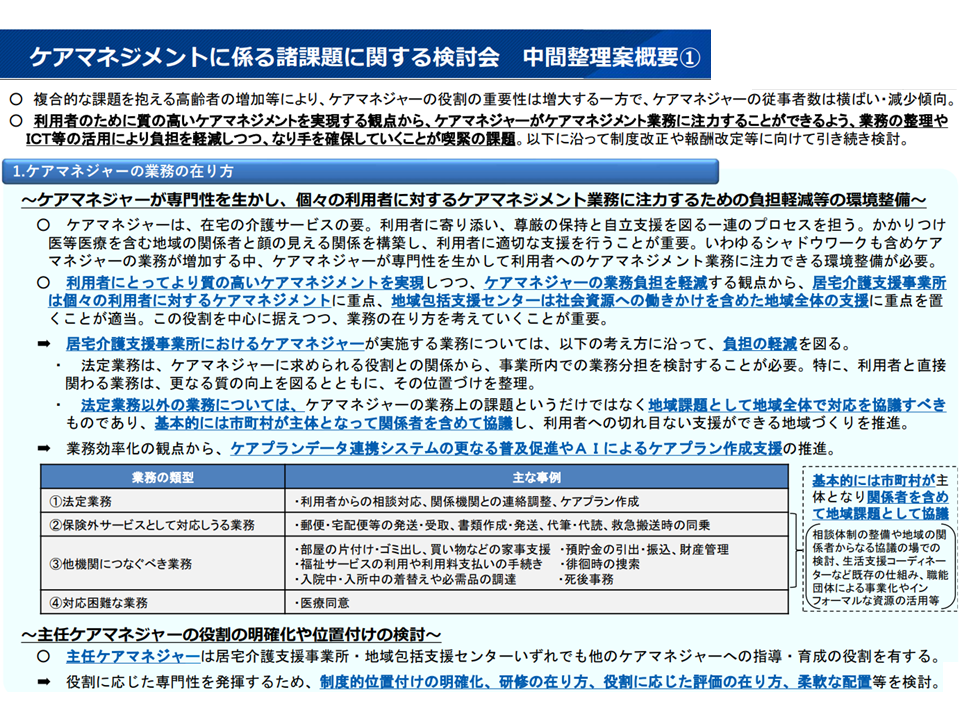

また、(b)から(f)の論点は、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理に盛り込まれた内容と一致しています。専門的視点で「ケアマネジャーが置かれている現状と課題」(ケアマネジャー不足等)を抽出したうえで、処遇改善・業務負担軽減・研修負担軽減などの「対応方法」を具体的に提示したものであり、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)や染川朗委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)は、この中間整理に沿ってさらに具体的な議論を進めることを提案しています。

ケアマネ課題検討会中間整理1

ケアマネ課題検討会中間整理2

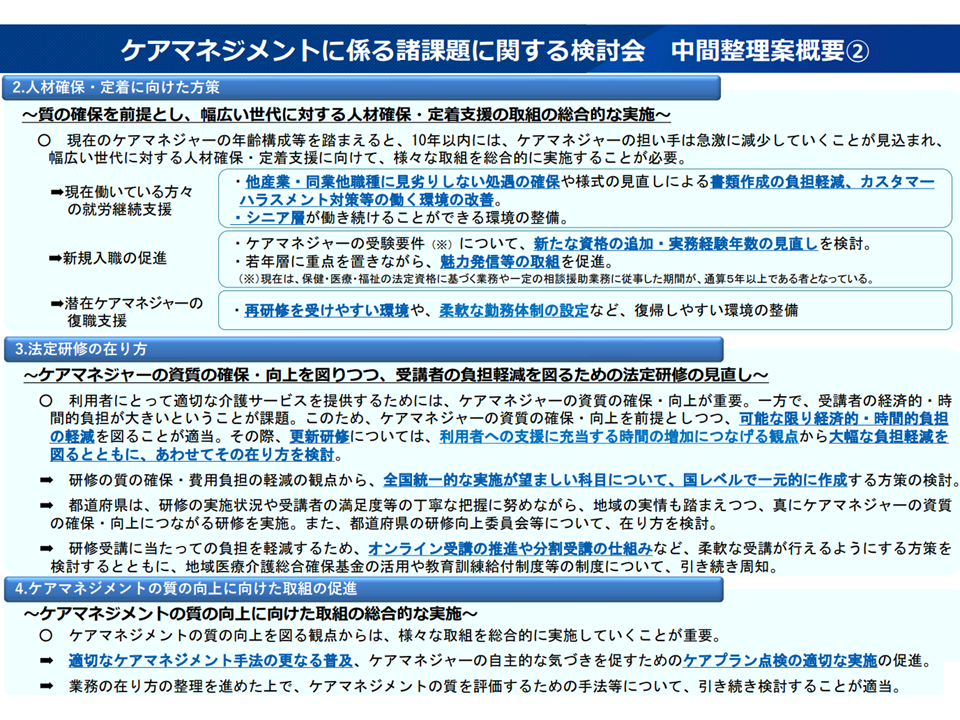

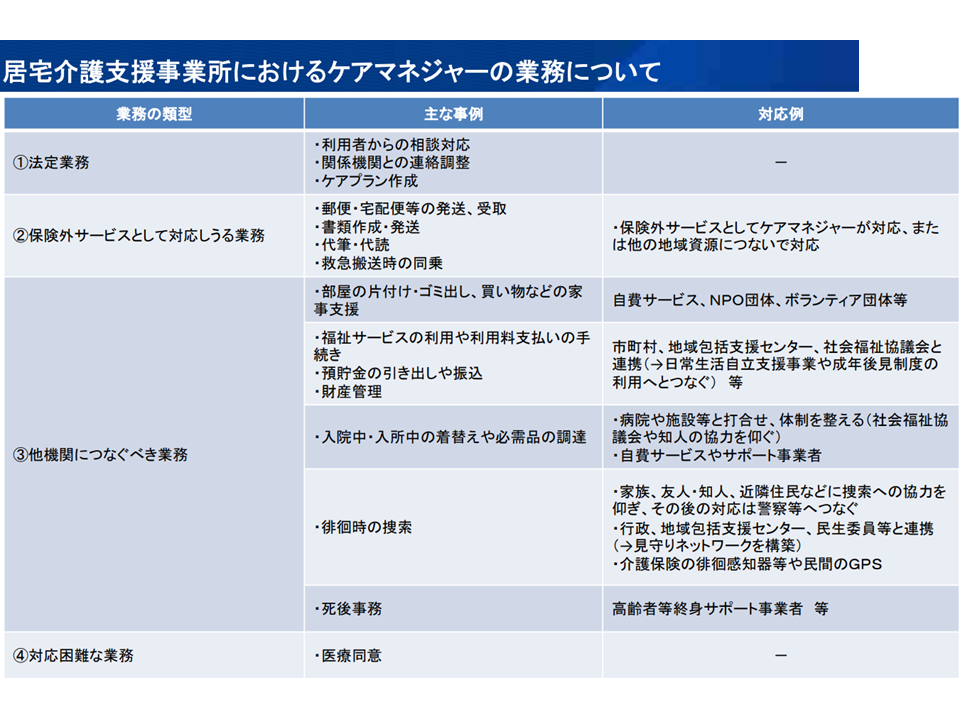

また、橋本康子委員(日本慢性期医療協会会長)も「ケアマネジャーは業務過多となり、限界にきている。ケアマネジャーの業務を早急に根本から整理し直す必要がある」と強調していますが、この点について石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長、名古屋学芸大学看護学部客員教授)は「『ケアマネジャーに相談し救われた』という高齢者の声は非常に多い。法定外とされる、いわゆる『シャドウワーク』は、介護給付費の支払い対象ではないだけで、実は『メインワーク』(本来業務)に含まれるのではないか。法定業務の在り方をゼロから見直すことも必要である。」との考えを示しています。非常に興味深い考えであり、今後、どのように議論が進められるのか注目を集めます。

ケアマネ業務の分類(ケアマネ課題検討会 241107)

このほか、▼「要介護認定等を受けていない」「医療機関にもかかっていない」ような高齢者、つまり医療・介護と接点のない高齢者の困り事をどう拾い上げて地域包括支援センターにつなげるのかも重要な論点である(佐藤主光委員:一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)▼相談内容の中には「法律の専門家」(弁護士等)でなければ的確に対応できないものも含まれるようになってきており、そうした視点での検討も重要になる(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)—などの意見も出されています。

増加する認知症高齢者に切れ目ない支援を行うため、地域での多職種連携を推進

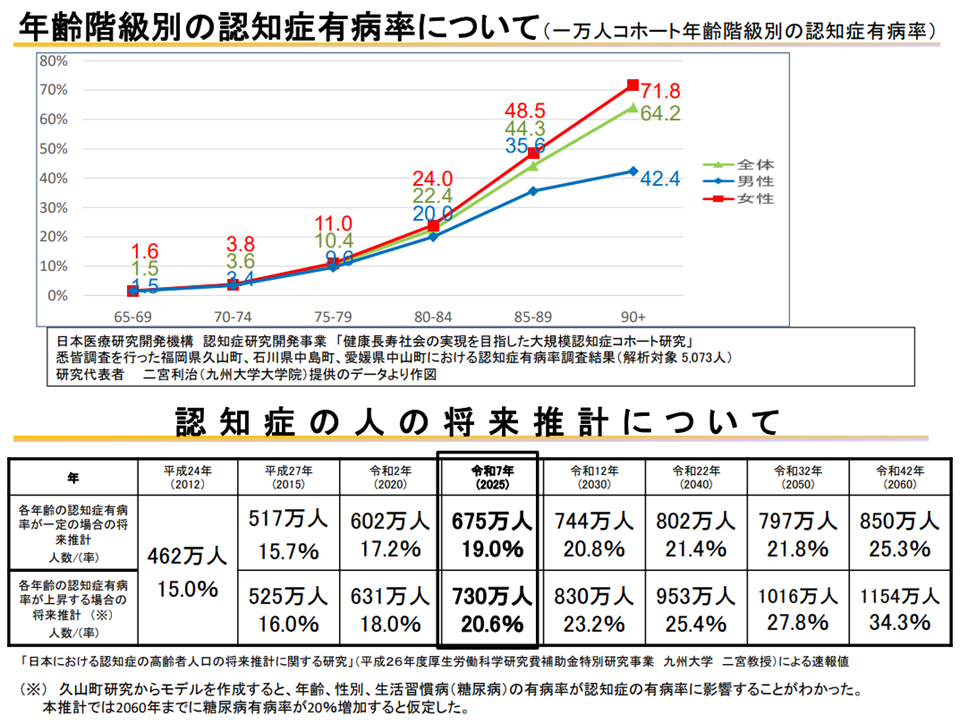

また(2)の認知症施策推進の重要性については、今さら述べるまでもないでしょう。認知症患者数は、高齢化の進行に伴い増加していきます。2018年には500万人を超え、65歳以上高齢者の「7人に1人が認知症」となり、2025年には675万人、2040年には802万人になると推計されています。このため、2019年には認知症施策推進大綱が、2023年には認知症基本法が制定(2024年1月施行)され、認知症患者の意向を十分に踏まえた総合的な対策(認知症との共生、認知症予防など)を進めることとされています(昨年(2024年)12月に国で「認知症施策推進基本計画」も策定され、今後、各地域で具体的な計画を作成していく)。

認知症高齢者数の推移(介護保険部会3 220516)

認知症施策推進基本計画の概要1(社保審・介護保険部会(1)5 250220)

認知症施策推進基本計画の概要2(社保審・介護保険部会(1)6 250220)

厚労省は、このテーマについて次のような点を議論してほしいと介護保険部会に要請しています。

(多職種連携)

▽かかりつけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療センター等による、地域の実情に応じた連携の強化(医療連携)

▽介護サービスや生活支援のニーズにも対応できるよう、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム、介護支援専門員、介護サービス事業所のスタッフ、家族、地域の様々な関係者による、認知症高齢者を支援するネットワークの構築(介護連携)

▽医療・介護サービスに加えて、権利擁護・意思決定支援、地域のインフォーマルサービスなど、認知症高齢者を取り巻く多岐にわたる課題に対応するための、地域の社会資源確保と連携の確保

(いわば司令塔の確保等)

▽上記連携を計画・編成するための役割分担

▽「独居の認知症高齢者が抱える複合的な支援ニーズ」に対応するための、認知症ケアパスへの関係機関・必要な社会資源の位置づけ

認知症ケアパス(社保審・介護保険部会(1)8 250220)

委員からは、▼相談支援(上述)と認知症高齢者支援とを一体的に実施できるような体制が重要となる(粟田主一委員:東京都健康長寿医療センター認知症未来社会創造センターセンター長)▼認知症高齢者に対する多職種連携による支援の中心は地域包括支援センターではないか。このためにも(上述の)地域包括支援センターとケアマネ事業所との役割分担を進める必要がある(小林広美委員)▼認知症は重症度により支援の仕方、認知症高齢者の社会参加の仕方などが大きく異なる。重度者には専門医による支援が不可欠であり、重症度別の対応を考える必要があろう(橋本委員)▼独居の認知症高齢者対応も重要であるが、「高齢者夫婦世帯」支援も重要である。例えば「一方が認知症で要介護3、一方が要支援2」の場合、地域によっては訪問サービスを十分に受けられないケースもある。こうしたケースへの支援が不十分にならないようにすべき(石田委員)▼認知症高齢者に対する多職種連携を計画・編成するためには「地域における関係者の協議の場」が必要不可欠となる(江澤委員)—などの意見が出されています。いずれも重要な視点であり、今後、さらに議論を深めていきます。

認知症高齢者の状態に応じた対応の必要性(社保審・介護保険部会(1)7 250220)

ところで、介護保険制度改革においては「地域包括ケアシステムの深化」が非常に重要な論点となります。この点については、まず「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」において「今後のサービス提供体制モデル」等の検討を行い、それをベースに介護保険部会で議論を深めていくことになります(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

いずれも、さらに議論を深めていくべきテーマですが、井上隆委員(日本経済団体連合会専務理事)は「介護保険制度の中だけで解決できるテーマではない。コンパクトシティ構想などとも絡めて検討する必要がある」と指摘しています。介護人材確保が困難になる中で、非常に重要な視点となります。

なお、2月20日の介護保険部会では「「要介護認定に係る期間の短縮」に向けた取り組みなども議題にあがっており、これらは別稿で報じます。

【関連記事】

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会