医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率基準を2段階で引き上げ、電子カルテ情報共有サービス要件の経過措置延長—中医協総会(2)

2025.7.24.(木)

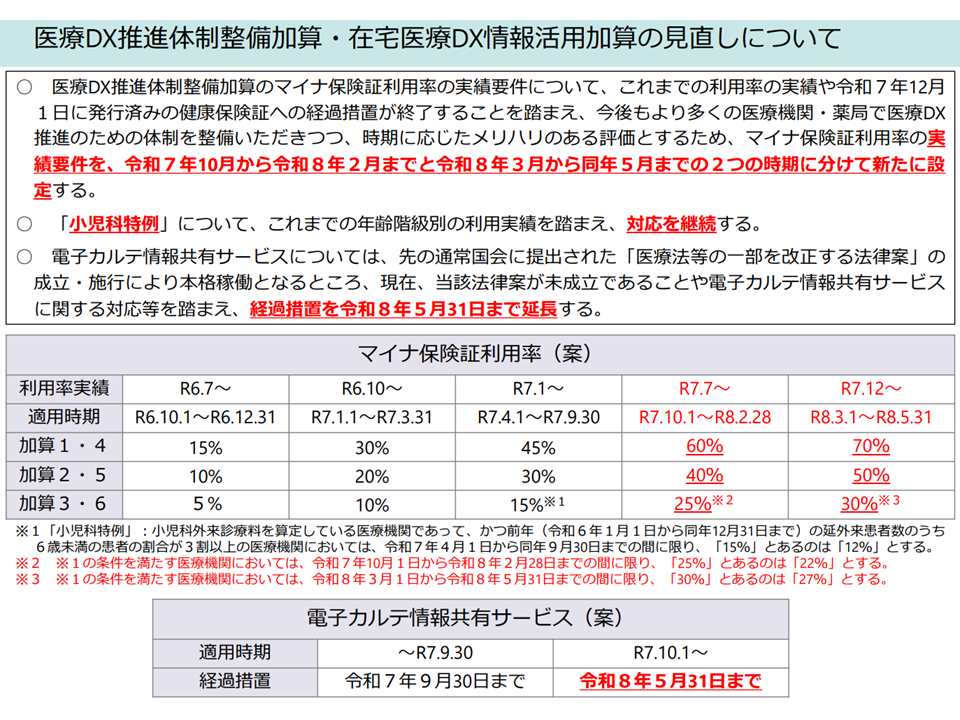

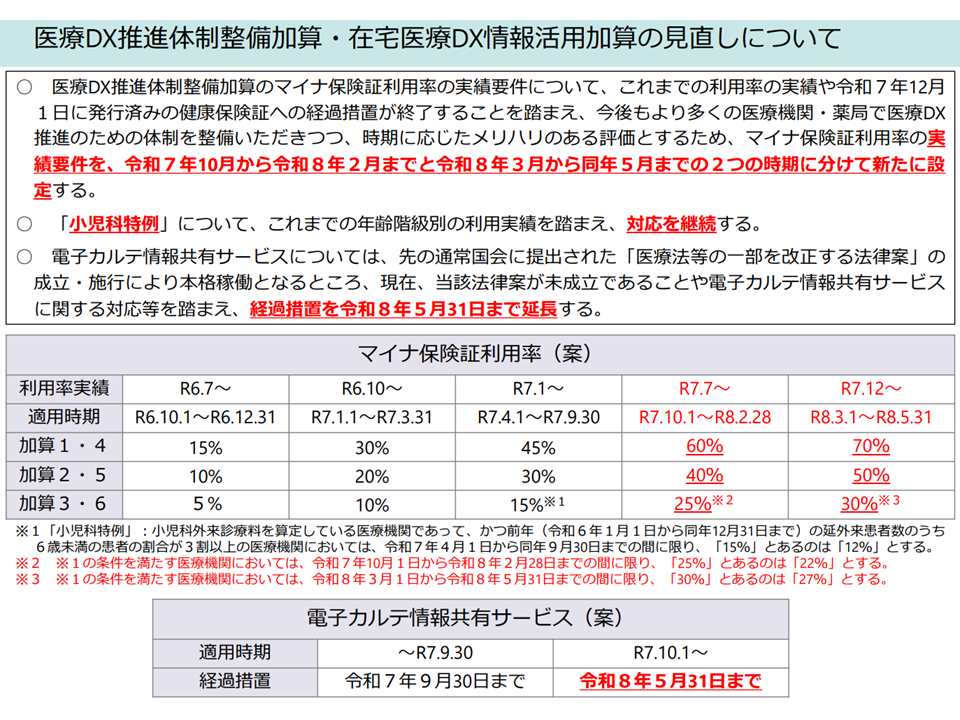

2024年度診療報酬改定で新設された【医療DX推進体制整備加算】について、(1)「マイナ保険証利用率の実績要件」を2段階で引き上げる(2)小児患者が多い医療機関の特例(実績要件の緩和措置)を継続する(3)「電子カルテ情報共有サービスへの参加」要件に関する経過措置を延長する—。

7月23日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした見直し内容が固められました。早々に通知改正を行い、本年(2025年)10月1日から適用されます(同日の入院医療総論論議に関する記事はこちら)。

医療DX推進体制整備加算の見直し(中医協総会(2)1 250723)

医療DX推進を診療報酬でも後押し

レセプト情報や電子カルテ情報、処方箋情報などの診療情報を集積し、患者自身はもちろん、全国の医療機関で共有・閲覧可能とすることで、医療の質と効率性を高められると期待されます【医療DX】(関連記事はこちら(医療DXの推進に関する工程表)とこちら(近未来健康活躍社会戦略))。

2024年度の前回診療報酬改定でも医療DXの推進を下支えする対応が図られ(関連記事はこちらとこちら)、その1つとして【医療DX推進体制整備加算】の新設があげられます。「オンライン資格確認等システムで得られる診療情報・薬剤情報」(レセプト情報)の取得・活用、「電子処方箋」「電子カルテ情報共有サービス」への参加、医療DXの入り口となる「マイナンバーカードによる医療機関受診」の実績などにより、質の高い効率的な医療提供を目指すものです。

当初は「1種類の加算」(2024年6-9月)でしたが、2024年10月から「マイナ保険証利用実績」に応じた3区分の加算に改組(2024年10-2025年3月)され、さらに今年(2025年)4月からは「マイナ保険証利用実績」と「電子処方箋導入の有無」に応じた6区分の加算に改組(2025年4-9月)されました。

マイナ保険証利用実績の基準値を引き上げ、経過措置などは延長

現在のマイナ保険証利用実績の基準などは「本年(2025年)9月まで」とされていることから、本年(2025年)10月以降の(1)マイナ保険証利用実績の基準値をどう考えるか(2)小児患者が多い医療機関の特例(実績要件の緩和措置)をどう考えるか(3)「電子カルテ情報共有サービスの体制整備」について本年(2025年)9月末までの経過措置が設けられているが、10月以降、どう考えるか—を急ぎ決める必要があります。

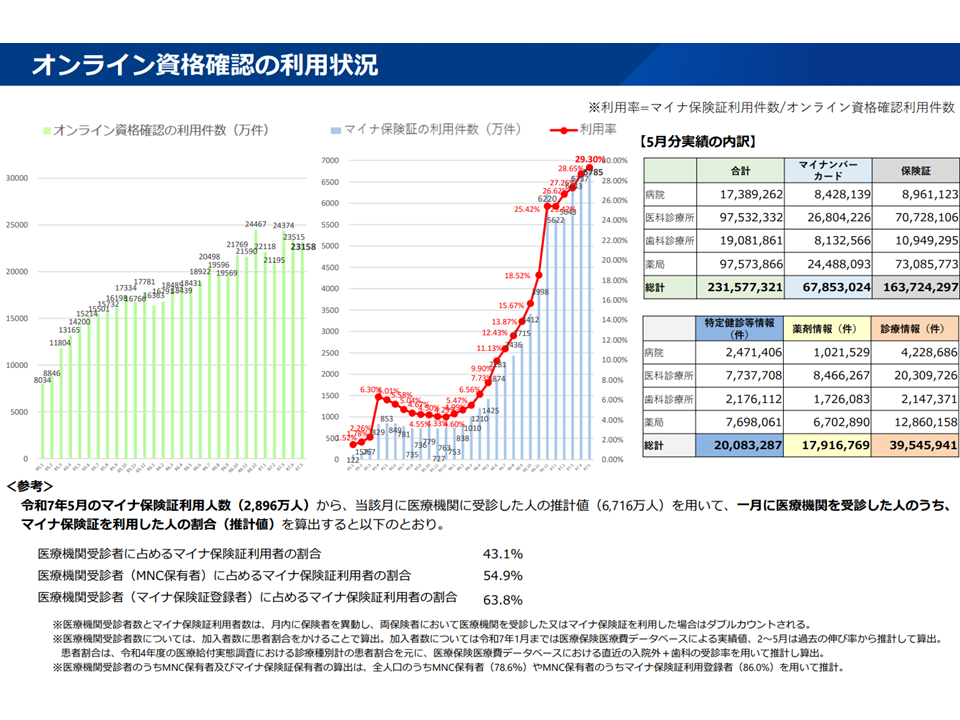

こうした点を考えるにあたって厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長は次のようなデータを示しています。

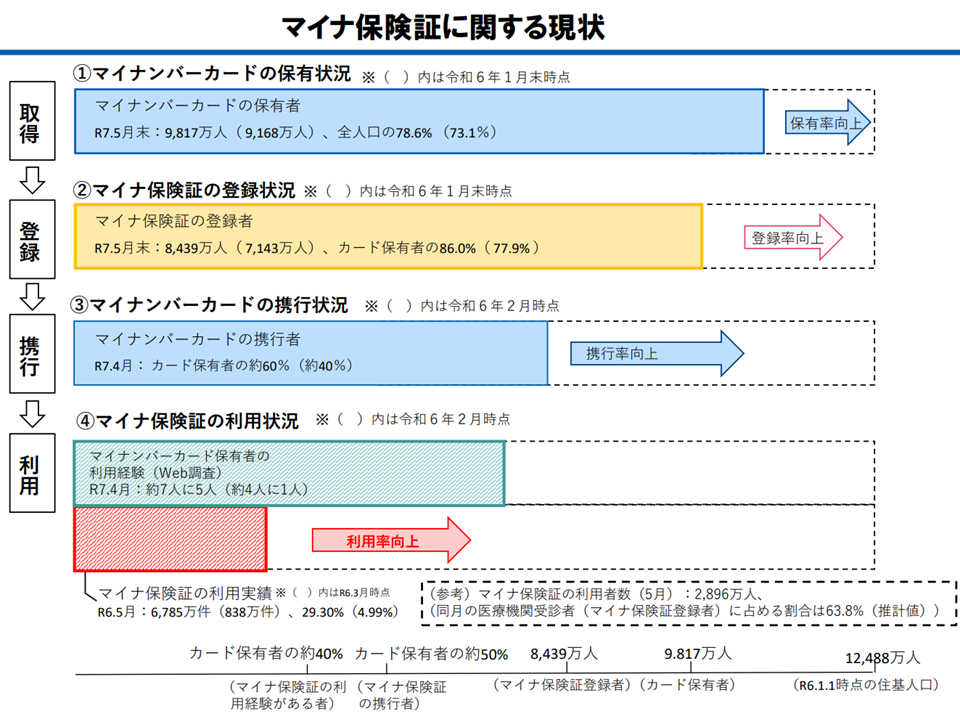

まず、(1)に関連して、マイナ保険証の利用状況を見ると、着実に上昇し、本年(2025年)5月には29.30%となりました。

マイナ保険証の利用状況(中医協総会(2)2 250723)

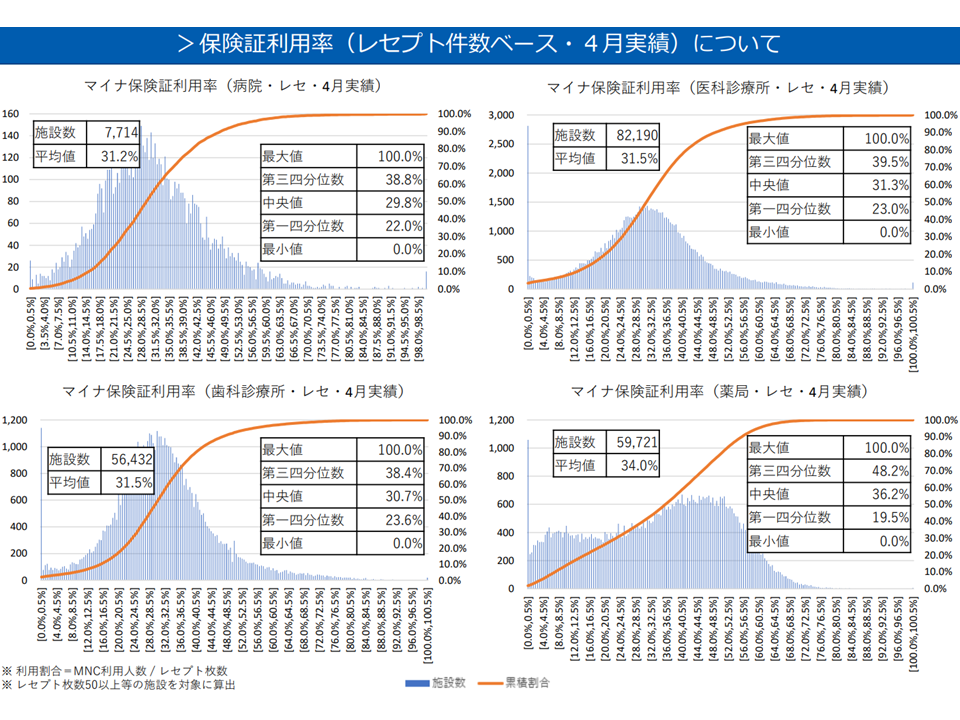

また医療機関の種類別に本年(2024年)4月時点の状況を見ると、▼病院では中央値29.8%(上位4分の1:38.8%、下位4分の1:22.0%)▼医科クリニックでは中央値31.3%(上位4分の1:39.5%、下位4分の1:23.0%)—などと上昇しています。

医療機関種類別のマイナ保険証の利用状況(中医協総会(2)3 250723)

加算の基準値には「頑張れば手が届く程度の目標値」という意味合いがあります(低すぎれば医療機関が努力する意味がなく、高すぎれば「頑張っても仕方ない」とやはり努力に向けた意向を削いでしまう)。

林医療課長は、こうした状況を勘案して、次のようにマイナ保険証利用実績の基準値を2段階に引き上げてはどうかとの考えを示しました。「頑張れば手が届く目標値」を徐々に引き上げることで、医療機関サイドのさらなる頑張りを期待するものと言えます。

【加算1・4】

▽現在(本年(2025年)9月まで):45%

↓

▽本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:60%

↓

▽来年(2026年)3月から5月まで:70%

【加算2・5】

▽現在(本年(2025年)9月まで):30%

↓

▽本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:40%

↓

▽来年(2026年)3月から5月まで:50%

【加算3・6】

▽現在(本年(2025年)9月まで):15%

↓

▽本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:25%

↓

▽来年(2026年)3月から5月まで:30%

この設定について支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は▼加算1・4は上位4分の1のマイナ保険証利用実績が4割程度である点などを踏まえ、60%をまず視野に入れたうえで、最終的に70%を目指している▼加算2・5は実績中央値が30%程度である点などを踏まえたものだろう。今後マイナ保険証による医療機関受診が原則となることを踏まえれば、最終目標50%はやや低いが、他の区分とのバランスを考慮すればやむを得ない▼加算3・6は下位4分の1実績値が2割程度であることを踏まえたもので、マイナ保険証利用が進まない医療機関への配慮と考えるが、早期に最終目標の30%を目指してほしい—と分析し、理解を示しました。

また、診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)らも「マイナ保険証利用実績が上昇している」点、「2段階に基準値を引き上げる」点を踏まえて、「妥当な基準値設定である」と述べています。

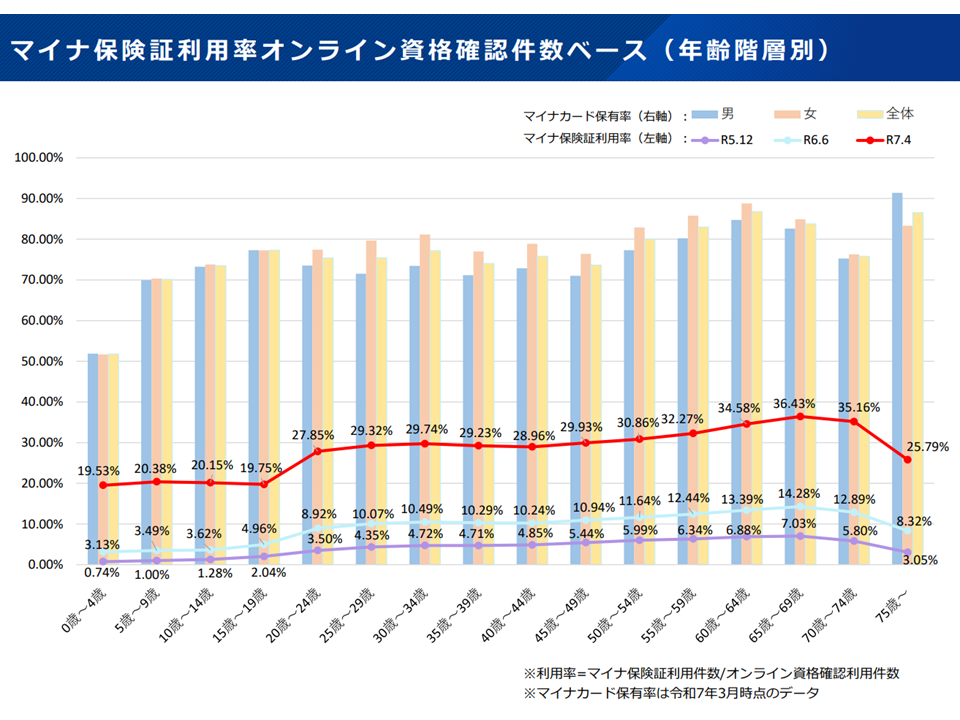

また(2)の小児科特例(マイナ保険証利用率が低い医療機関(加算3・6)で、小児患者が多い場合にマイナ保険証利用実績の基準をさらに引き下げる特例)に関連して、本年(2025年)4月時点の「年齢区分別のマイナ保険証利用実績」を見ると、20歳以上では「20%台後半から30%台半ば」であるのに対し、19歳未満では「20%前後」と低いことが分かりました。

年齢別のマイナ保険証利用状況(中医協総会(2)4 250723)

小児については、親などが代理で「マイナンバーカードを取得し、保険証利用の手続き」をすることになります。▼顔写真なしマイナンバーカード(成長期のため短時間で風貌が大きく変わることが多い)▼マイナンバーカードの特急発行—など「マイナ保険証を所持しやすくする」ための配慮がなされていますが、「まだ成人と同じ程度の利用」には至っていないようです。

このため林医療課長は「小児科の特例」(小児患者が多い医療機関では、マイナ保険証利用実績の基準値を少し低く(3ポイント低く)設定する)を継続する考えを示しました。

この点についても、支払側・診療側双方の委員が「妥当」とコメントしています。

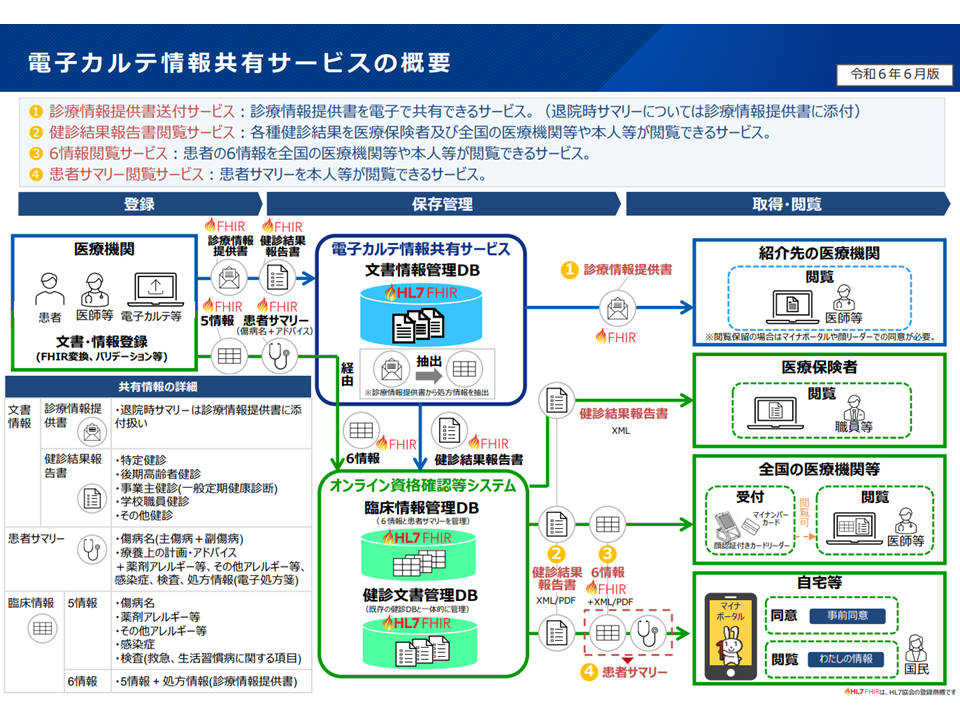

また(3)の電子カルテ情報共有サービスは、オンライン資格確認等システムのインフラを活用して、▼3文書(診療情報提供書、退院時サマリ、健康診断結果報告書)▼6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)—について標準化し、全国の医療機関・患者自身で閲覧・共有する仕組みです。

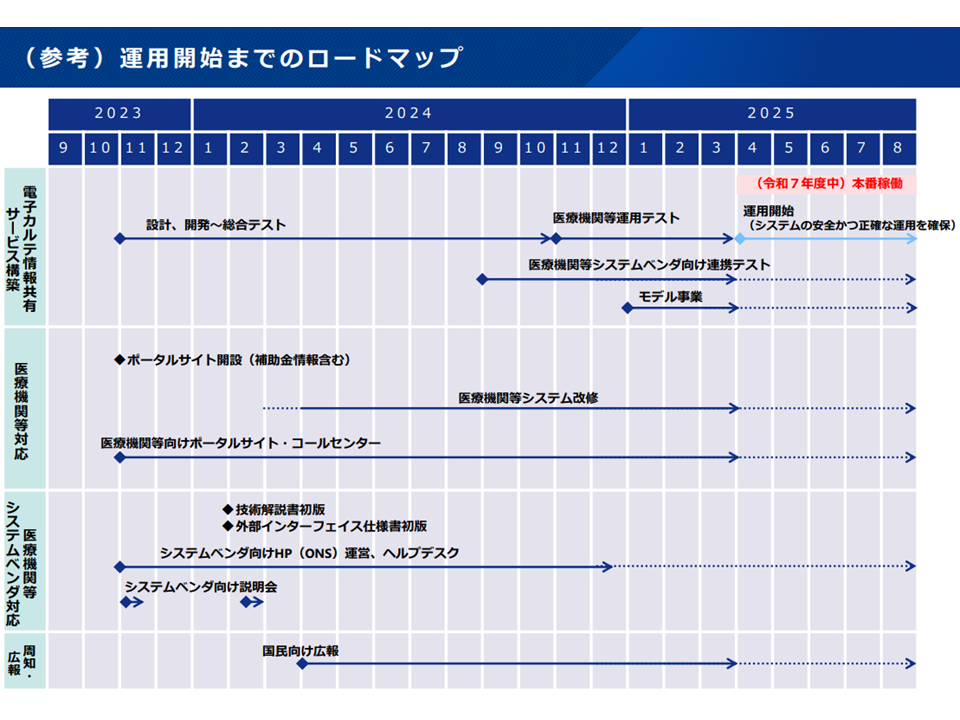

2023年3月9日の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」で大枠が固められ、▼2024年度中にモデル医療機関でスタート▼2025年度中に本格運用する—といったスケジュールが固められています(関連記事はこちら(医療DXの推進に関する工程表))。

電子カルテ情報共有サービスの概要(医療情報利活用ワーキング(1)1 240610)

電子カルテ情報共有サービス運用までのロードマップ(医療等情報利活用ワーキング12 240124)

一部地域・医療機関でモデル事業が始まっていますが、「本格運用は2025年度中」とされ、また電子カルテ情報共有サービスの運用規定を盛り込んだ医療法改正案は、2025年7月23日時点で「国会で審議中」となっています。

こうした状況の中で、(3)の「電子カルテ情報共有サービスへの参加」要件に関する経過措置を、期限どおり「本年(2025年)9月末で終了する」となれば、医療DX推進体制整備加算を取得・算定できる医療機関は「ほんの一握り」に限られてしまいます。

このため林医療課長は「経過措置を令和8年5月31日まで延長する」考えを提示。診療側・支払側双方の委員がこの点に理解を示しています(在宅医療DX情報活用加算等でも同様に経過措置を延長)。

以上をまとめると、医療DX推進体制整備加算については、本年(2025年)10月1日以降のマイナ保険証利用実績基準等は次のようになります。

●マイナ保険証利用が進んでいる医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算1】(医科:12点、歯科:11点、調剤:10点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):45%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:60%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:70%

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算4】(医科:10点、歯科:9点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を取得できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):45%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:60%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:70%

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

●マイナ保険証利用が中程度の医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算2】(医科:11点、歯科:10点、調剤:8点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):30%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:40%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:50%

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算5】(医科:9点、歯科:8点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を算定できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):30%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:40%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:50%

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

●マイナ保険証利用が低い医療機関等が取得・算定できる加算

〇電子処方箋を導入している場合

【医療DX推進体制整備加算3】(医科:10点、歯科:8点、調剤:6点)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):15%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:25%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:30%

▽「小児科外来診療料を算定し、かつ前年(前年の1月1日から同年12月31日まで)の延べ外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上」の医療機関におけるマイナ保険証利用率の基準値(小児科特例)

・現在(本年(2025年)9月まで):12%(一般医療機関(上記)よりも3ポイント低い基準値)

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:22%(同)

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:27%(同)

▽「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める(医療機関)

▽「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

〇電子処方箋を導入していない場合

【医療DX推進体制整備加算6】(医科:8点、歯科:6点、調剤薬局では、電子処方箋導入がなされていない場合には本区分の加算を算定できない)

▽マイナ保険証利用率の基準値

・現在(本年(2025年)9月まで):15%

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:25%

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:30%

▽「小児科外来診療料を算定し、かつ前年(前年の1月1日から同年12月31日まで)の延べ外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上」の医療機関におけるマイナ保険証利用率の基準値(小児科特例)

・現在(本年(2025年)9月まで):12%(一般医療機関(上記)よりも3ポイント低い基準値)

↓

・本年(2025年)10月から来年(2026年)2月まで:22%(同)

↓

・来年(2026年)3月から5月まで:27%(同)

▽電子処方箋要件を求めない

▽来年(2026年)5月31日まで「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している」と見做す(経過措置の延長)

医療DX推進体制整備加算の見直し(中医協総会(2)1 250723)

本年(2025年)10月1日から、これら見直し後の基準値などが適用されるため、厚労省は早々に改正通知などを示します(8月上旬見込み)。

なお、上述した(1)「マイナ保険証利用率の実績要件」を2段階で引き上げる(2)小児患者が多い医療機関の特例(実績要件の緩和措置)を継続する(3)「電子カルテ情報共有サービスへの参加」要件に関する経過措置を延長する—以外の見直しは予定されていません(点数、運用、マイナ保険証利用率の計算方法などはこれまで通り、関連記事はこちら)。

発行済保険証の期限切れに伴う混乱の防止、マイナ保険証利用推進策など求める声も

中医協委員は上述のように、こうした見直し案を「妥当」と評価していますが、中医協委員は「混乱防止」や「マイナ保険証の利用促進」に向けた対応を合わせて行うよう、強く求めています。

まず「混乱」とは、発行済の保険証(被保険者証)の期限切れ(国民健康保険では本年(2025年)7月末、健康保険組合などの被用者保険では同12月末)が生じますが、「国民への周知」が十分になされているかと言えば、疑問も生じます。なお、およそ3割の国民がマイナ保険証を利用しないと仮定すると、国民健康保険加入者では約510万人、被用者保険加入者では約2300万人が「資格確認書」で医療機関等を受診することになると見込まれ(厚生労働省保険局医医療介護連携政策課の山田章平課長)、患者サイド・医療機関サイドの双方で混乱が生じないような準備をしておく必要があります(少なくとも「資格確認書」の提示で保険診療が受けられることを改めて周知することが重要となる)。この点について支払側の鳥潟美夏子委員(全国健康保険協会理事)は、医療保険者サイドも周知に努めるが、「医療機関等の窓口で●月から保険証が使えなくなりますなどと伝えてもらうことが一番効果的である」とコメントしています。

マイナ保険証の状況(中医協総会(2)5 250723)

また、この9月(2025年9月)からスマートフォンにマイナ保険証機能が搭載されますが、医療機関側の準備が十分とは言えないため、「患者はスマートフォンで受診を望むが、医療機関が対応できずに、窓口が混乱する」可能性があります。

このため、診療側の長島委員は「国が責任感をもち、医療関係者、医療保険者、国民、行政などの関係者が一丸となって、国民への周知や、医療機関等の体制整備支援などに取り組む必要がある」と訴えています。

また、マイナ保険証を利用するか否かは「患者の意向」によるところが大きいため、医療機関の責に帰せない事情で「マイナ保険証利用率が上がらない、下がってしまう」自体が生じます。診療側の大杉和司委員(日本歯科医師会常務理事)は「診療報酬以外のマイナ保険証利用推進策や、マイナ保険証利用のメリット周知など」を国に要望しています。

ところで支払側の松本委員は、2026年度の次期診療報酬改定に向け「医療DXを評価する診療報酬を、現行制度を前提とせずに、しっかりと議論する必要がある。これまでの議論を振り返ると、マイナ保険証利用、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス参加を、一くくりにして議論・評価することに疑問も感じる(医科・歯科・調剤で、それぞれの進み具合に大きな違いがある)。医療DXの評価を診療報酬で行うのか、行うとした場合にどういう手法が好ましいのか、丁寧に検討していくべきである」との考えを示しています。

今後の2026年度診療報酬改定論議の中で、マイナ保険証利用実績や電子処方箋導入状況等のデータを詳細に分析しながら「医療DX評価の在り方」を検討していくことになります。

【関連記事】

医療DX推進体制整備加算、点数を「電子処方箋導入>未導入」とし、2025年4-9月のマイナ保険証利用率基準も新設定—中医協総会(1)

看護補助体制充実の身体拘束減算、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率等の考え方明確化―疑義解釈12【2024年度診療報酬改定】

医療DX推進体制整備加算、マイナ保険証利用率は「自院に最も有利な数値」を複数月から選択適用可能な点など再確認—厚労省

【医療DX推進体制整備加算】、10月からマイナ保険証利用率に応じて3区分に設定、【医療情報取得加算】は12月から一本化—厚労省

【医療DX推進体制整備加算】を3区分し、マイナ保険証利用実績基準も3段階に設定、2025年4月以降の基準値は改めて検討—中医協総会(1)

【医療DX推進体制整備加算】のマイナ保険証利用実績基準、支払側は「高め」にと、診療側は「低め」にと要請―中医協総会

【医療DX推進体制整備加算】、2024年10月からの「マイナ保険証利用実績に関する基準」設定のため医療現場からヒアリング―中医協総会

医療DX推進を評価する加算、在宅医療機関や訪問看護ステーションサイドで対応すべき内容を明確化―疑義解釈7【2024年度診療報酬改定】(2)

過去の診療情報を活用して質の高い効率的な医療を可能とする医療DXを新加算で推進するとともに、サイバーセキュリティ対策強化も狙う

【2024年度診療報酬改定答申10】医療機関等のDXを下支えする加算を新設、診療録管理体制加算充実でサイバーセキュリティ対策強化