スマートフォンへマイナ保険証機能を搭載、2025年夏頃から対応済医療機関で「スマホ保険証受診」可能に—社保審・医療保険部会(1)

2025.4.4.(金)

スマートフォンへ「マイナ保険証機能」を搭載する。10程度の医療機関等で実証事業を行い、今夏(2025年夏)頃から対応済医療機関等(スマホ対応を行うかどうかは医療機関等が任意で選択できる)で「スマホ保険証受診」を可能とする—。

訪問看護ステーションなどでもオンライン資格確認が義務化され、オンライン資格確認等システムを導入しない場合には「指導」の対象となる—。

4月3日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした内容が確認されました。同日には「医療費適正化計画」についても議論が行われており、別稿で報じます。

4月3日に開催された「第193回 社会保障審議会 医療保険部会」

医療機関のスマホ対応は任意、初めて受診する場合にはマイナンバーカード等を持参せよ

医療DXの推進を目指し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)での医療機関受診を基本とする仕組み(マイナンバーカードと保険証の一体化)が進められています(もっとも、▼既に発行されている保険証▼保険者の発行する資格確認書—による受診も可能、関連記事はこちら)。

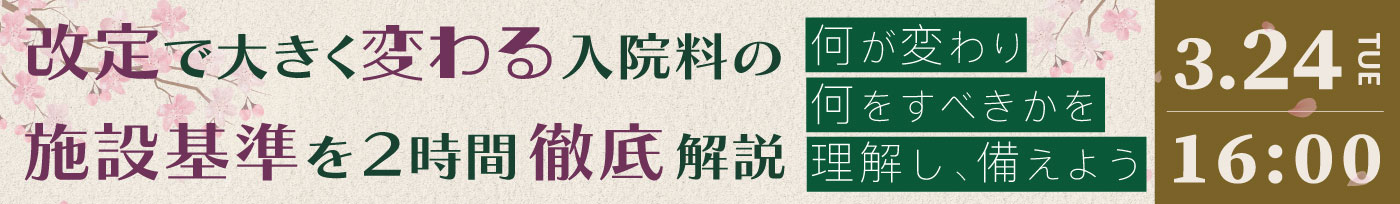

マイナ保険証の利用状況は上昇傾向にあり、本年(2025年)2月は26.62%となりましたが、まだ十分とは言えない状況です。そこで厚生労働省保険局医療介護連携政策課の山田章平課長は、マイナ保険証のさらなる利用促進を目指し、例えば次のような対応を行うことを4月3日の医療保険部会に報告しました。

(1)外来診療等におけるスマートフォン搭載

(2)顔認証付きカードリーダーの運用改善(前回同意の引継ぎなど、関連記事はこちら)

(3)顔認証付きカードリーダーの故障時等における居宅同意取得型の活用

(4)訪問看護ステーション、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所におけるオンライン資格確認

(5)マイナ救急の実証事業の取組

(6)診察券とマイナンバーカードの一体化

マイナ保険証利用状況(社保審・医療保険部会(1)1 250403)

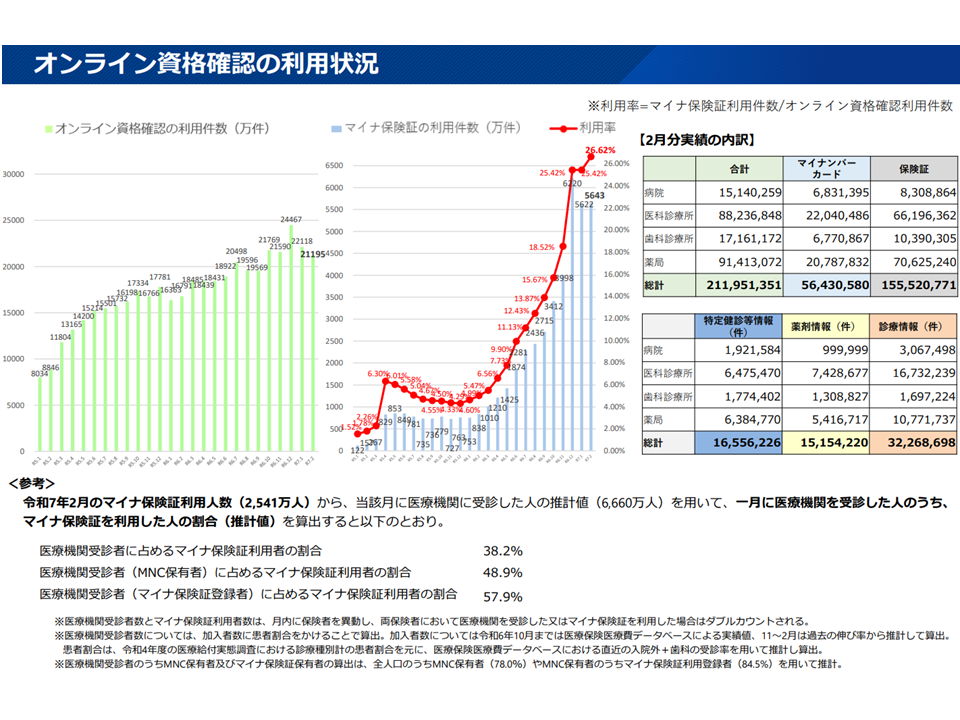

まず(1)は、従前より要望の強い「スマートフォンへのマイナ保険証機能搭載」を行うもので、次のようなスケジュールで進められます。

▽この6・7月(2025年6・7月)頃から10程度の医療機関等(3病院、4医科診療所、2歯科診療所、2薬局程度)で「実証事業」を行う(2か月程度の見込み)

↓

▽実証事業で「患者がスマホをかざす場所や画面操作方法に分かりづらい点がないか、マイナンバーカードと同じように使用できるか」「医療機関での導入のための機器設定や運用に分かりづらい点がないか、誤操作等に起因するエラーで窓口が混乱することがないか」などを検証し、必要な改善を行う

↓

▽早ければ8月下旬-9月(2025年8月下旬-9月)より、「環境の整った全国の医療機関等」でスマホ対応を可能とする(導入医療機関では汎用のスマホリーダーなどを購入・設置する必要があり、国で補助を検討中)

スマートフォンは多くの国民が保有していることから、「マイナ保険証のスマホ対応」によりマイナ保険証利用がさらに促進すると期待され、多くの委員が歓迎。北川博康委員(全国健康保険協会理事長)は「スマートフォンで医療機関等受診が可能になることを広く国民に周知し、普及を図ってほしい」と要望しました。

スマホへのマイナ保険証利用機能搭載(社保審・医療保険部会(1)2 250403)

もっとも、このスマホ対応は「医療機関等での義務」とはならず、「導入を希望する医療機関等で実施される」ことになります(つまり任意対応)。

任意対応であること、導入には一定の時間がかかることを踏まえると、「スマホ対応をしている医療機関等」と、「スマホ対応をしていない医療機関等」が混在することになります。

この場合、患者が「スマホにマイナ保険証機能を搭載したので、スマホのみをもって医療機関を受診した。しかし、受診した医療機関ではスマホに対応していなかった。『スマホのみで保険診療を受けられる』と聞いていたので、マイナ保険証も資格確認証も持参しておらず、医療機関で『これでは資格確認ができず、保険診療が受けられない。3割負担でなく、いったん医療費全額を支払ってほしい』と言われた」というトラブルが生じる可能性があります。このため城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「トラブル避けるために、マイナ保険証対応をしたスマートフォンだけでなく、保険証や資格確認証を合わせて持参してほしいと国民に広く周知すべき」と進言。山田医療介護連携政策課長も「初めて受診する医療機関等には、マイナンバーカード等も併せて持参してほしい」と国民に注意喚起・PRしていく考えを明確にしています。

なお、佐野雅宏委員(健康保険組合連合会会長代理)はマイナ保険証の利用促進等に向けて「スマホ対応を全医療機関等に義務付けることも検討すべき」と要望しています。

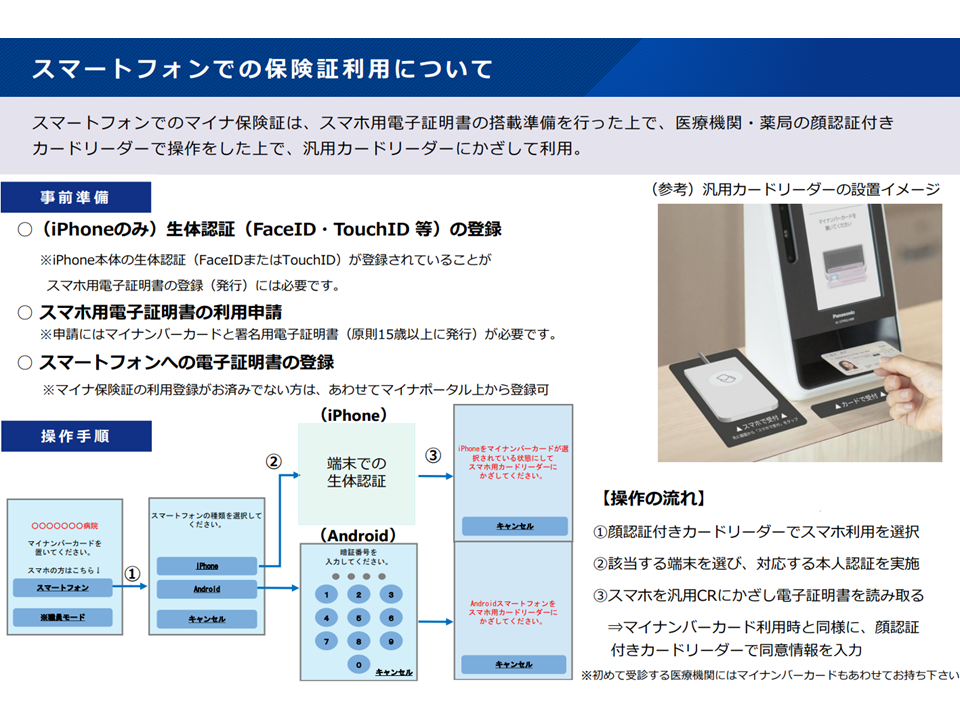

また、(5)のマイナ救急とは、総務省の実施する「救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する」取り組みです。昨年度(2024年度)には67消防本部・660隊で2か月間程度の実証事業が行われ、本年度(2025年度)にはほぼすべての消防隊(5334隊)に拡大して実証事業が行われます(すべての救急車で実施されるわけではない点に留意)。

島弘志委員(日本病院会副会長)は「救急患者を受け入れる救命救急センター等からすれば、患者の既往症や常用薬などを事前に把握でき、救命処置等にとって有意義である」と本事業を評価したうえで、「マイナ保険証を持っている人のみしか事前に情報を把握できない。マイナ保険証の普及を急ぐことが重要である」と指摘しています。この点、佐野委員は「マイナ救急は、マイナ保険証の大きなメリットの1つであり、より積極的にPRすべき」と進言しました。

マイナ救急実証事業(社保審・医療保険部会(1)7 250403)

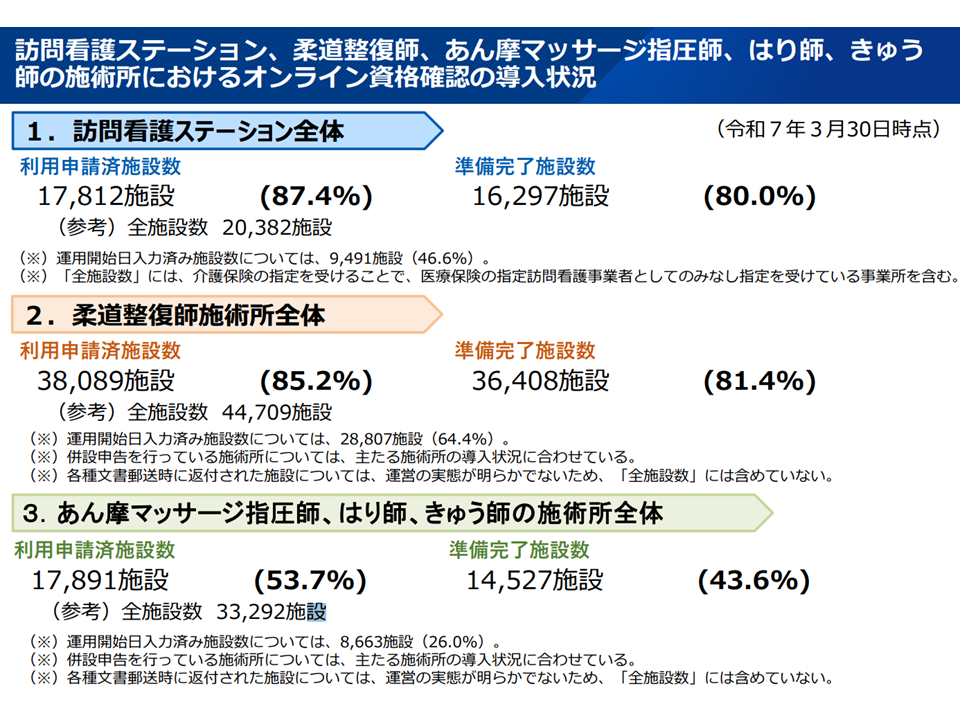

ところで、訪問看護ステーションでもオンライン資格確認システムの導入が義務化されていますが、「導入開始の予定」が立っている事業所は全体の46.6%にとどまっており、さらなる導入促進が必要です。

訪問看護ステーション等でのオンライン資格確認等システム導入状況(社保審・医療保険部会(1)4 250403)

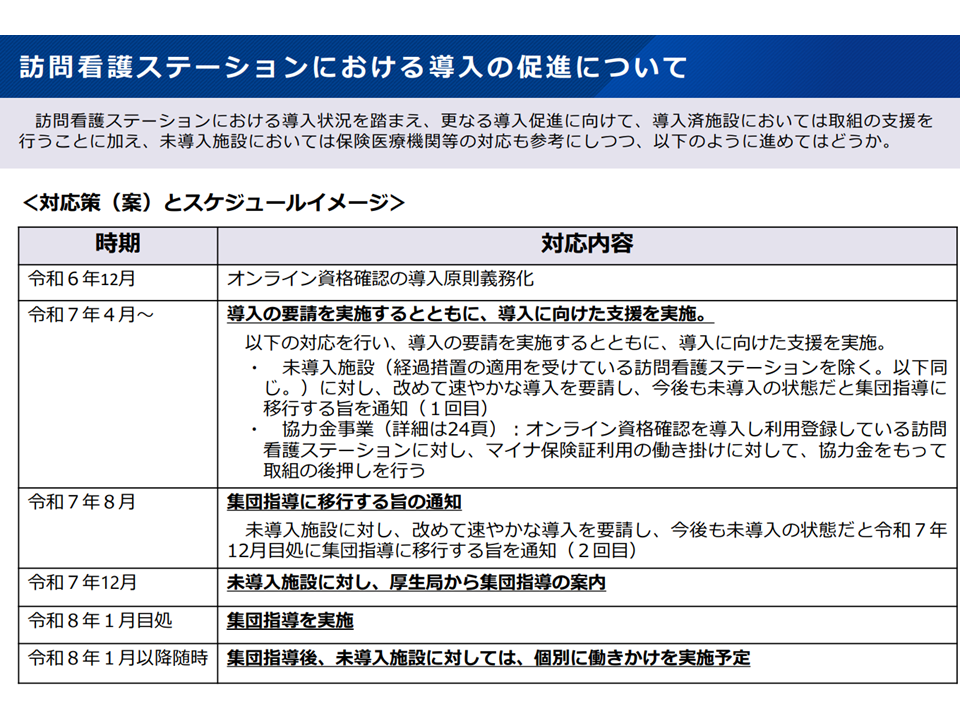

そこで(4)では次のような対応を図ることが示されています。既に行われてきた医療機関・薬局での導入促進策を踏まえた内容です。

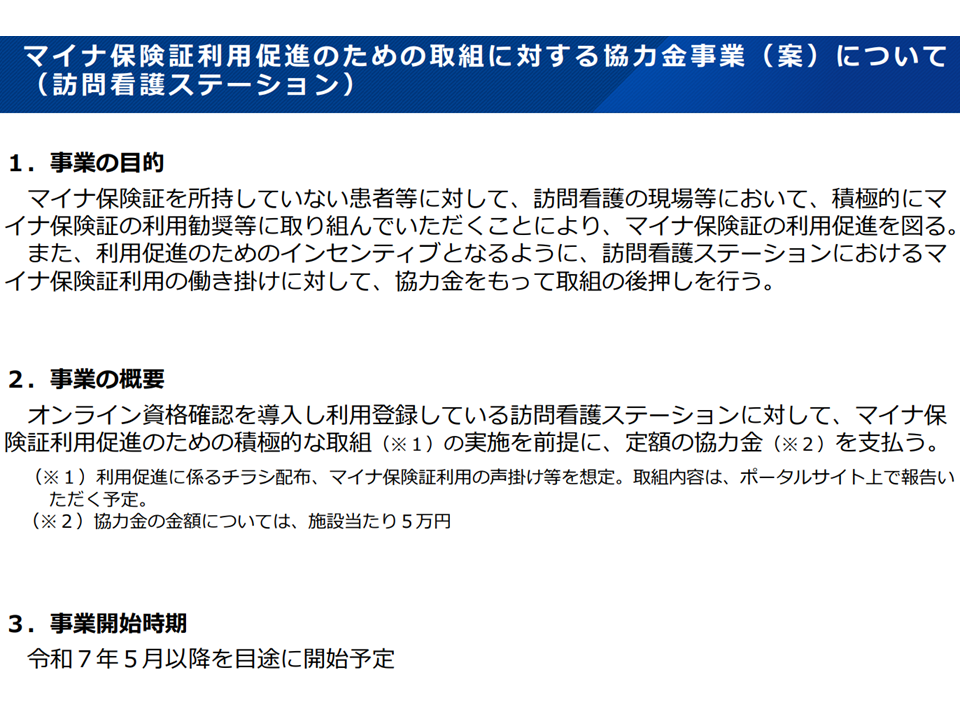

▽導入の要請とともに、導入に向けた支援(協力金5万円など)を実施する

▽導入されていない場合には「集団指導」の対象となることを通知する

▽集団指導実施後も未導入の場合には、「個別指導」を実施する

訪問看護ステーションへのオンライン資格確認等システム導入推進策(社保審・医療保険部会(1)5 250403)

訪問看護ステーションへのオンライン資格確認等システム導入支援(社保審・医療保険部会(1)6 250403)

また、(2)では「前回同意の引継ぎ」など顔認証付きカードリーダーの機能改善を行うほか、「次期顔認証付きカードリーダー」(▼顔認証付きカードリーダー単体でのスマホ用電子証明書の読み取りに対応、顔認証精度の向上による顔認証エラーの低減、エラー時の自動再接続による復旧時間の短縮など)の導入に向けた準備を進めていることが報告されています(本年(2025年)夏頃から販売される見込み)。

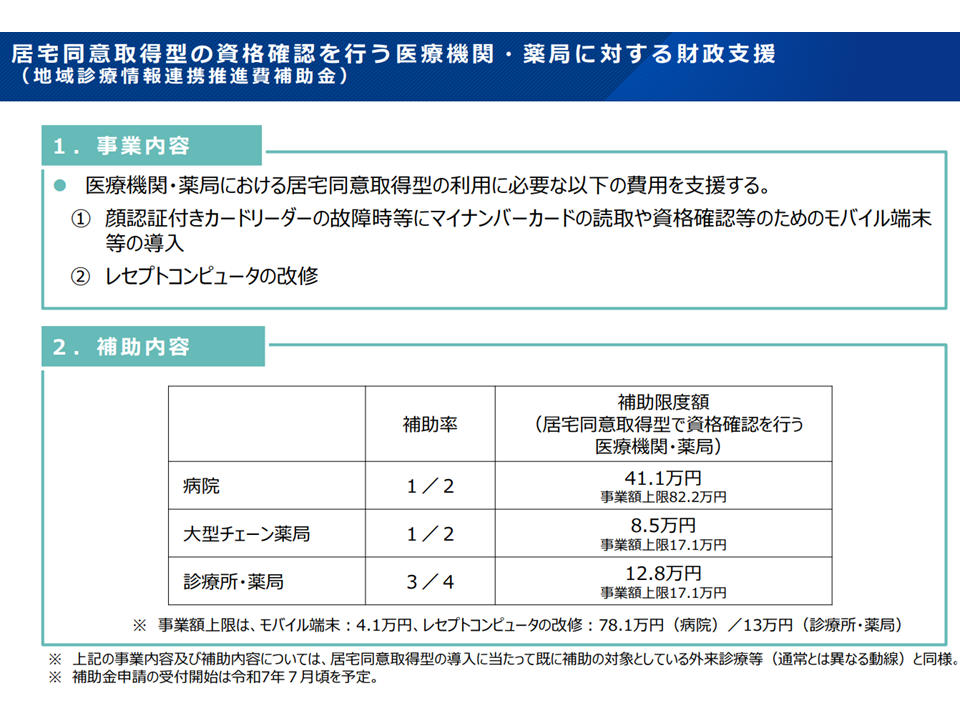

他方、(3)では、顔認証付きカードリーダーの故障時等には居宅同意取得型での資格確認が可能となり、医療機関・薬局における居宅同意取得型の利用に必要な費用の支援が行われることが明らかにされています。

居宅同意取得型の資格確認対応への支援(社保審・医療保険部会(1)3 250403)

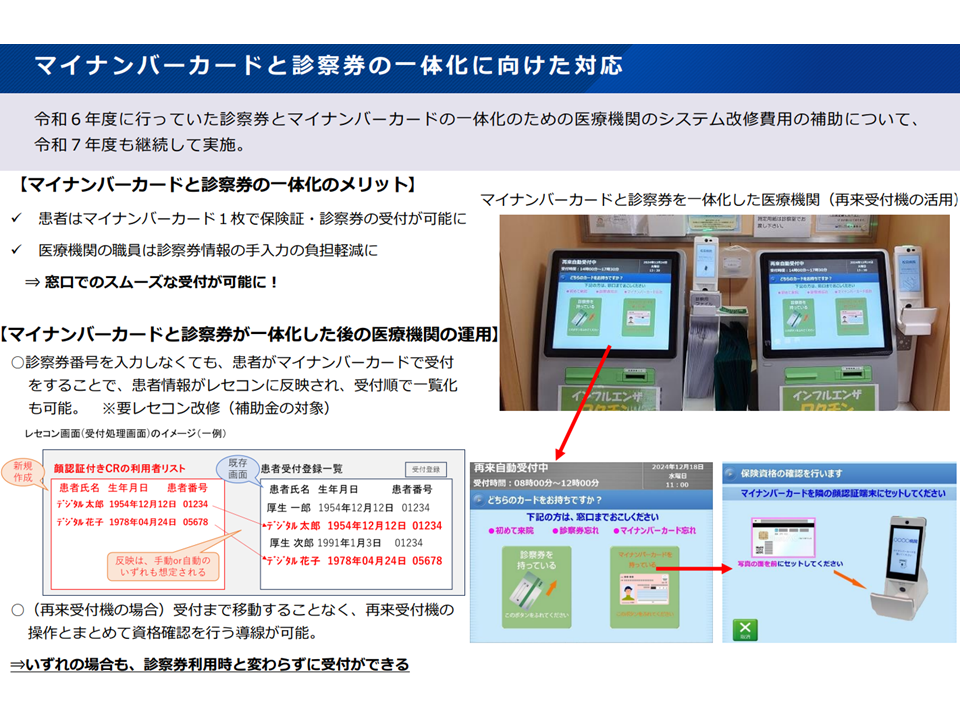

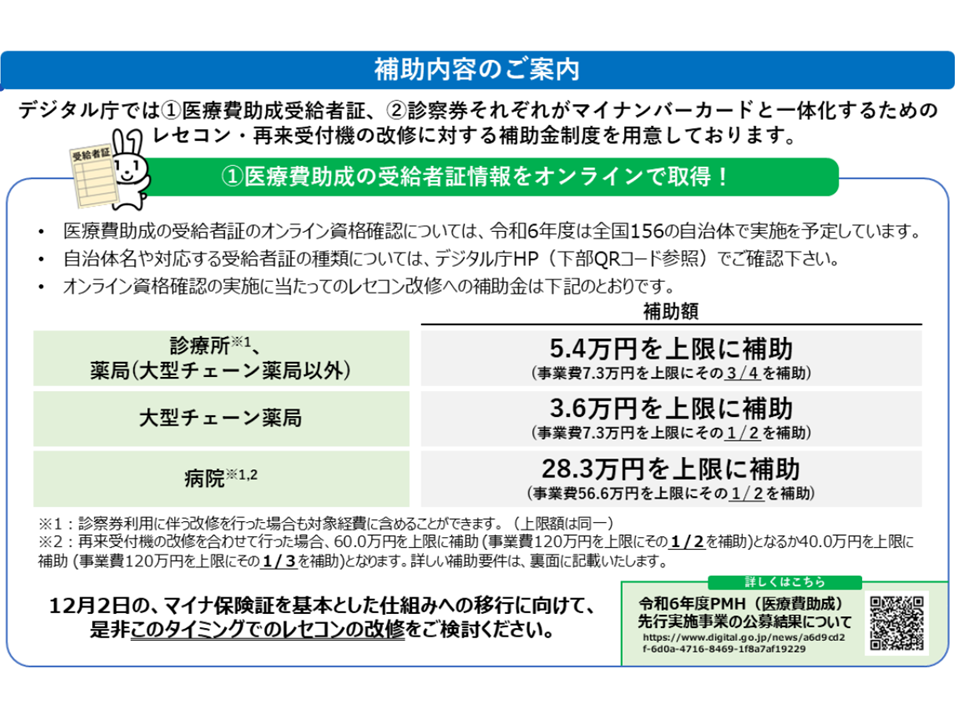

さらに、(6)は患者の利便性をより高めるために、診察券とマイナンバーカードを一体化し、「マイナンバーカード1枚」で医療機関を受診できる環境を整えるもので、本年度(2025年度)も「医療機関のシステム改修費補助」が継続されます

マイナンバーカードと診察券の一体化(社保審・医療保険部会(1)8 250403)

マイナンバーカードと診察券の一体化支援(社保審・医療保険部会(1)9 250403)

後期高齢者の医療機関受診機会確保のため、資格確認書の職権交付を1年延長

このようにマイナ保険証による医療機関等受診が促進されますが、▼既に発行されている保険証▼保険者の発行する資格確認書—による受診も可能です(関連記事はこちら)。とりわけ高齢者では「機器の操作が苦手である」ことなどもあり、▼既に発行されている保険証▼保険者の発行する資格確認書—による受診の機会をしっかり確保する必要があります。

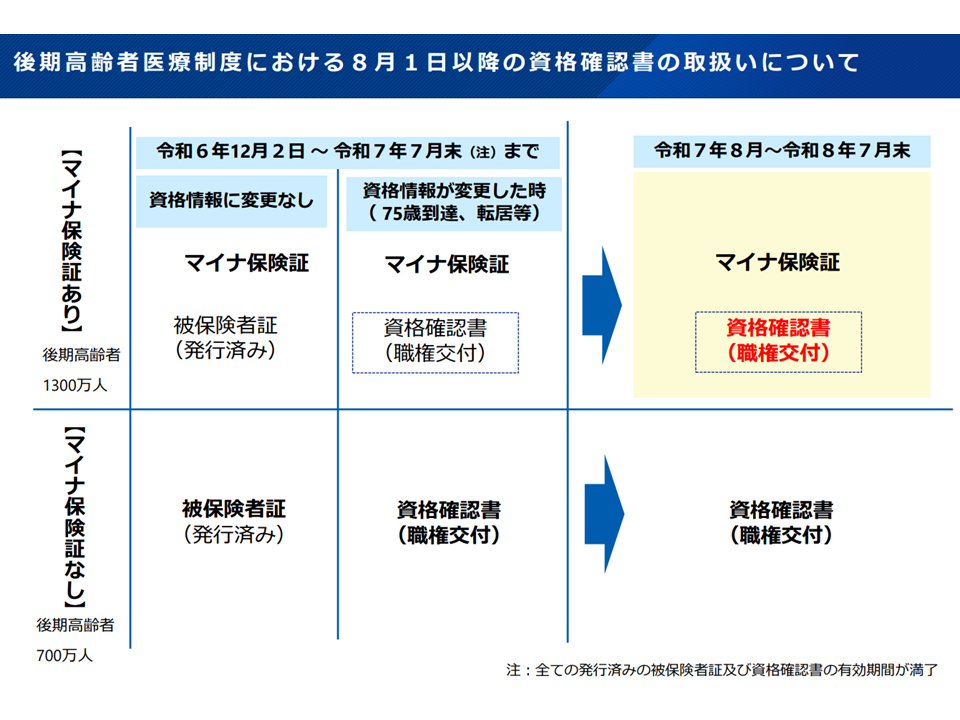

このため、75歳以上の後期高齢者に対しては、今年(2025年)7月までは「マイナ保険証を保有しているか否かにかかわらず、申請を待たずに全員に資格確認証を交付する」対応が図られています。

ところで、後期高齢者の発行済み保険証は今年(2025年)7月末に「一斉に有効期限が切れる」状況です。つまり、今年(2025年)8月からは、後期高齢者は「保険証を使う」ことができなくなり、▼マイナ保険証を保有している人はマイナ保険証で医療機関を受診する▼マイナ保険証を保有していない人は資格確認書で医療機関を受診する—ことが原則となります。

しかし、上記のような後期高齢者の事情、さらに「他県に引っ越した場合にも、適切に(迅速に)医療機関受診を可能とする環境を整える必要がある」ことなどを考慮し、山田医療介護連携政策課長は「マイナ保険証を保有しているか否かにかかわらず、申請を待たずに、全員に資格確認証を交付する」対応を、来夏(2026年夏)まで1年間延長する考えを示しました。

後期高齢者への資格確認書の職権交付を延長(社保審・医療保険部会(1)10 250403)

この点、委員からは「どこかの時点で資格確認書の職権交付(申請を待たずに保険者から交付する)はストップしなければならない。必要な検証・検討を行いストップの時期を定める必要がある」(前葉泰幸委員:全国市長会相談役・社会文教委員/三重県津市長、渡邊大記委員:日本薬剤師会副会長)、「マイナ保険証と資格確認書のどちらで受診すべきか悩む高齢者も出てくると思う。適切な広報を行う必要がある」(大杉和司委員:日本歯科医師会常務理事)などの意見が出されており、今後の検討に活かされます。

【関連記事】

2024年12月2日以降も「マイナ保険証を持っていなくとも、従来通りの保険診療を受けられる」点を十分周知せよ—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用の新目標(数量80%+金額65%以上)受け、医療費適正化計画やロードマップを見直し—社保審・医療保険部会(3)

マイナ保険証のさらなる利用促進に向けた医療機関支援、後期高齢者には「資格確認書」を特別発行して混乱を避ける—社保審・医療保険部会(2)

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等で導入努力義務を課してはどうか—社保審・医療保険部会(1)

マイナ保険証利用が著しく低い医療機関等に「なぜ利用が進まないのか、困り事はないか」等の視点で個別アプローチ—社保審・医療保険部会(1)

医療現場での「マイナンバーカード利用時のトラブル」対応を再整理、紙保険証なくとも「1-3割負担分」徴収可能—社保審・医療保険部会

マイナンバーカードでの受診実績等もとにした一時金、「最大で病院40万円、クリニック20万円」に倍増—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する産科医療機関等は、厚労省に費用等の情報提供を行うことが要件に—社保審・医療保険部会(2)

「マイナンバーカードによる受診」実績等もとに、最大で病院20万円、クリニック10万円の一時金を今夏支給—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用促進に向け、「全都道府県で2029年度までに数量80%」の主目標+「金額で65%以上」のサブ目標設定—社保審・医療保険部会

医療機関等の窓口での「マイナンバーカードはお持ちですか?」との声掛けが、マイナ保険証利用に非常に有効—社保審・医療保険部会

医療DXの入り口「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進のため総合対策、全医療機関に利用状況を通知—社保審・医療保険部会

「医療療養病床→介護保険施設等」転換を2025年度末まで財政支援、マイナ保険証利用率高い医療機関へ補助—社保審・医療保険部会

「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の「2分の1以下」を選定療養(患者負担)とせよ—社保審・医療保険部会(1)

「長期収載品と後発品との価格差の一部」の選定療養(患者負担)化、医療上の必要性や後発品供給への配慮も必要—社保審・医療保険部会

「長期収載品と後発品との価格差の一部」を選定療養(患者負担)へ、簡易なオンライン資格確認も導入進める—社保審・医療保険部会(2)

入院時食事療養費、昨今の食材費急騰を踏まえて「患者の自己負担」部分を引き上げへ—社保審・医療保険部会(1)

訪問看護で2024年秋からオンライン請求・オンライン資格確認を義務化、長期収載医薬品の患者負担引き上げを検討—社保審・医療保険部会

子供医療費の助成を拡大する市町村が増えると予想されるが、「不適切な医療機関受診の増加」などを懸念—社保審・医療保険部会(2)

全国の分娩施設の「出産費用や機能、サービス」などを公表し、妊婦の「施設を比較・選択」を支援—社保審・医療保険部会(1)

医療保険改革案まとまる!「段階的な保険料(税)引き上げ」により、後期高齢者の急激な負担増に配慮!—社保審・医療保険部会(1)

産科医療機関の費用だけでなくサービス内容等も併せて公表せよ!医療保険改革論議が大詰め迎えるが・・・—社保審・医療保険部会(2)

出産育児一時金の引き上げなどした場合、所得の高い後期高齢者で年間、数千円から十数万円の保険料負担増—社保審・医療保険部会(1)

現役世代「内」で医療費負担の公平性を担保する仕組みを一部導入!現役世代の負担軽減・給与増を図る!—社保審・医療保険部会

現役世代の医療費負担軽減に向け、後期高齢者、とりわけ高所得な高齢者の負担増を実施へ—社保審・医療保険部会(2)

白内障手術・化学療法、2024年度から各都道府県で「計画的な外来移行」を推進!抗菌剤の使用適正化も!—社保審・医療保険部会(1)

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

高齢者と現役の「世代間」、高齢者・現役世代各々の「世代内」で医療費負担の公平性を担保する見直し—社保審・医療保険部会(2)

紙レセ医療機関等に「資格確認のみ」行う簡素なオンライン資格確認等システム導入し、保険証廃止に対応—社保審・医療保険部会(1)

2024年度からの新医療費適正化、「白内障手術・化学療法等の外来移行」なども指標・目標値を定めて推進—社保審・医療保険部会

後期高齢者に「能力に応じた医療費負担」をより強く求めては!診療報酬対応の負担軽減も重要論点—社保審・医療保険部会