効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)

2025.7.23.(水)

効率的かつ質の高い入院医療提供体制を構築するために「病床・病院の機能分化、連携の強化や、病院の集約化」などが必要である—。

同時に「入院医療を提供するためのコストが増加しており、病院経営が極めて困難な状況になっている」状況への対応が必要不可欠である。機能分化を進めるまえに「病院が閉鎖、地域医療提供体制が崩壊」しては本末転倒である—。

7月23日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした議論が行われました。同日には「本年(2025年)10月以降の【医療DX推進体制整備加算】の施設基準等見直し」論議も行われており、別稿で報じます。

目次

支払側が「機能分化」を重視、診療側は「病院経営の維持」を重視するが・・・

Gem Medで報じているとおり、2026年度の次期診療報酬改定に向けた議論が、中央社会保険医療協議会や下部組織の入院・外来医療分科会などで精力的に進められています。

(中医協論議)

・医療機関を取り巻く状況(経営状況等)

・医療提供体制

・外来(その1)

(入院・外来医療分科会)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

・データ提出を評価する加算

・生活習慣病管理料など

・機能強化加算・地域包括診療料など

・オンライン診療

・入退院支援

・看護師確保・負担軽減

・多職種連携

・急性期入院医療(その2)

・重症度、医療・看護必要度

・DPC(その2)

・救急、高齢者入院医療

・包括期医療(その2)

・外来医療(その2)

・薬剤業務

・短期滞在手術等基本料1など

上記のとおり、入院医療改革に向けて、すでに急性期・高度急性期・包括期・慢性期・DPC・入退院支援等の個別テーマに沿った議論が入院・外来医療分科会で進められています。7月23日の中医協総会では、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長が、より大きな視点に立ち、新たな地域医療構想、医療従事者の確保難、高齢患者の増加、病床稼働率の低下傾向などの状況を踏まえた「入院改革」に関する議論をしてほしいと中医協に要請しています。

この点について支払側委員は、こぞって「機能分化の推進、集約化が必要」と強調します。例えば松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は地域医療構想について「地域における医療資源の配置等を見直し、地域の医療ニーズにマッチさせる」ことが最重要視点であること、2040年に向けた新地域医療構想では「これまでの病床・病棟の機能分化」に加えて「病院の機能分化」を重視することなどを踏まえ、診療報酬でも▼病院機能をどう評価するか体系的に整理していくべき▼ケアミクスの在り方を考えていくべき▼有効かつ効率的な医療資源の配分を検討していくべき(例えば救急病院と夜間外来との役割分担・連携、療養病棟と在宅医療との役割分担・連携など)—と進言しています。

関連して公益代表の飯塚敏晃委員(東京大学大学院経済学研究科教授)は「本邦では病院の施設数が多すぎるため、限られた医療資源(とりわけ医療人材)が分散してしまい、非効率な医療提供体制となっている。施設の集約化促進を促していくべき」と進言しています。

あわせて飯塚委員は「個別病院の医療の質に関する情報(例えば死亡率など)を詳細に検証すべき」ことや、「医療人材確保がますます難しくなる中で、ストラクチャー評価からアウトカム評価への移行を進めるべき」ことなども提言しました。例えば「患者●人に対し1人以上の看護師配置」等のストラクチャー評価は、医療人材確保難が進む中では、時間の経過とともに「極めて厳しい基準」になっていきます。この点は医療提供側も提言しており、今後、研究・検討を積極的に進めていくべきテーマと言えるでしょう。

なお、この点について市長の立場で市立病院と民間病院との再編・統合にも関わってきた支払側の伊藤徳宇委員(三重県桑名市長)は「病院の再編・統合には非常に時間がかかる」ことを指摘(スタッフ・住民の理解を得ながら、円滑な再編・統合を行うためには10年単位の時間が必要になることもある)。将来を見据えて「早急に再編・統合の道筋を描いていくべき」との考えが背景にあるものと考えられます(関連記事はこちら)。

これに対し診療側委員は、機能分化等の動きを否定こそしないものの、「これまでの報酬改定は『機能分化の推進』に偏りすぎ、『医療提供に必要なコストを賄う』という視点が欠けていた」と指摘し、「病院経営がこれまでにない危機的な状況である点を踏まえた対応が必要」と強く訴えています。

例えば、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「7割の病院が赤字経営であり、年を越せない病院も少なくない。機能分化等は1度の診療報酬ではなく、複数回の診療報酬改定で、時間をかけて進めていくべきものだ。2026年度は『病院経営を立て直し、支える診療報酬改定』とすべき。また、地域の医療機関がこれまでに地域医療に貢献した役割を尊重する必要がある。これだけ病院経営が厳しい中では『激変』は避けなければならない。医療機関が閉院し、地域医療提供体制が崩壊してしまえば取り返しがつかなくなることを認識してほしい」と指摘。

また太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は「中医協では、医療保険制度の持続可能性も重視しなければならないが、同時に『医療提供体制の持続可能性』もあわせて考えなければならない。保険財政が好転しても患者が地域で必要な医療を受けられないのでは本末転倒である。急性期・包括期・慢性期のどのような機能を選択しても、病院経営が成り立つような診療報酬が必要である。医療提供に必要なコストを無視して、機能分化論議をだけを進めてきたために、今のような病院経営・地域医療提供体制の危機を招いたとも言える」と厳しく指摘しています。

さらに池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長、福井県医師会長)は「病床・病院の機能分化を進める大前提として『病院の存続』があることを忘れてはいけない。基本診療料を適切な水準に引き上げ、施設基準の緩和なども併せて行う必要がある」との考えを示しています。

もっとも、支払側委員も「病院経営を無視してよい」とは考えておらず、診療側委員も「機能分化や集約化が不要である」とは考えていません。診療側・支払側双方の意見ともに頷ける部分が大きく、今後、建設的な議論が進むことに期待が集まります。

急性期一般1は2019年から24年にかけて1万4000床強減少し、機能分化が進む

また、入院医療全体のほかに急性期入院医療、包括期入院医療、慢性期入院医療のそれぞれに関する意見交換も行われています。

例えば急性期病棟にも要介護高齢者の入院が多くなり、リハビリや生活支援の必要性が高まってきています。こうした中で急性期入院医療における病棟の機能と評価の在り方をどう考えていくかが重要論点の1つとなります。併せて「新たな地域医療構想」を踏まえた「病院機能の評価」をどう考えるかも重要論点となります。

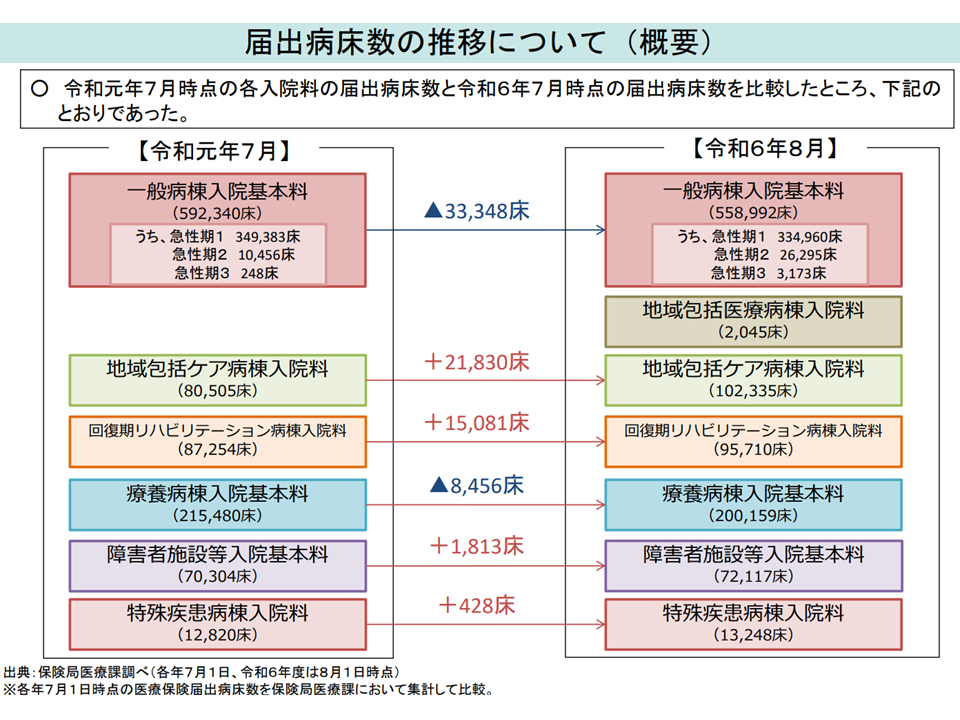

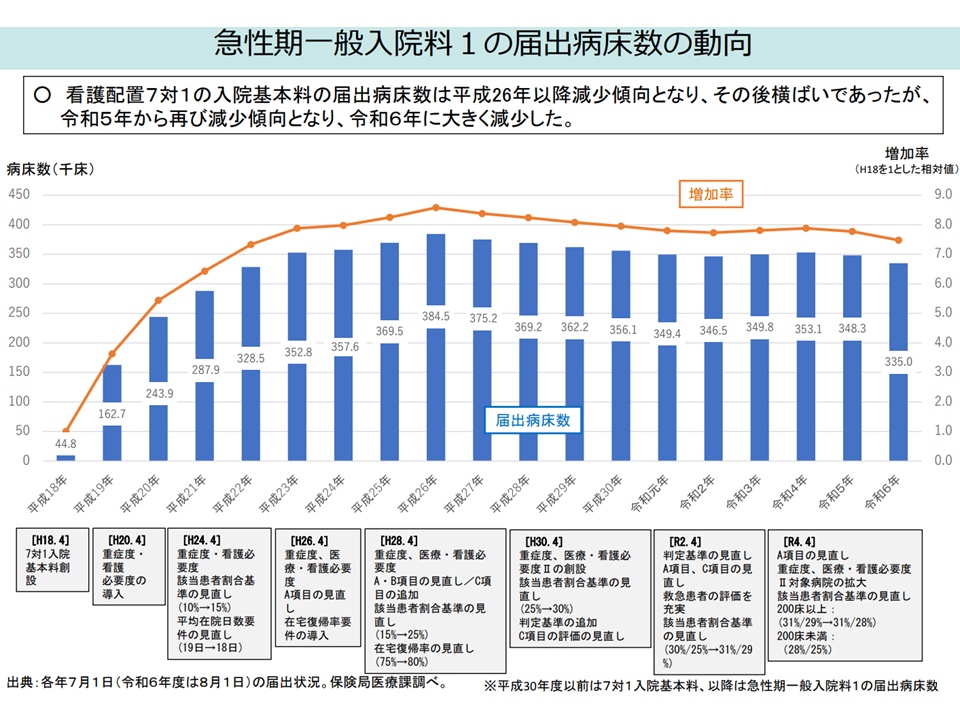

なお、急性期一般1(7対1)については、昨年(2024年)8月1日時点で33万4960床となり、5年前の2019年7月1日時点(34万9383床)から「1万4423床減少」していることが報告されています(届け出病院数も減少し、2019年7月の1471病院から、2024年7月には1387病院となり、84病院減少)。

コロナ前の2019年7月1日から、コロナ後の2024年8月1日にかけての入院料別ベッド数の推移(中医協総会(1)1 250723)

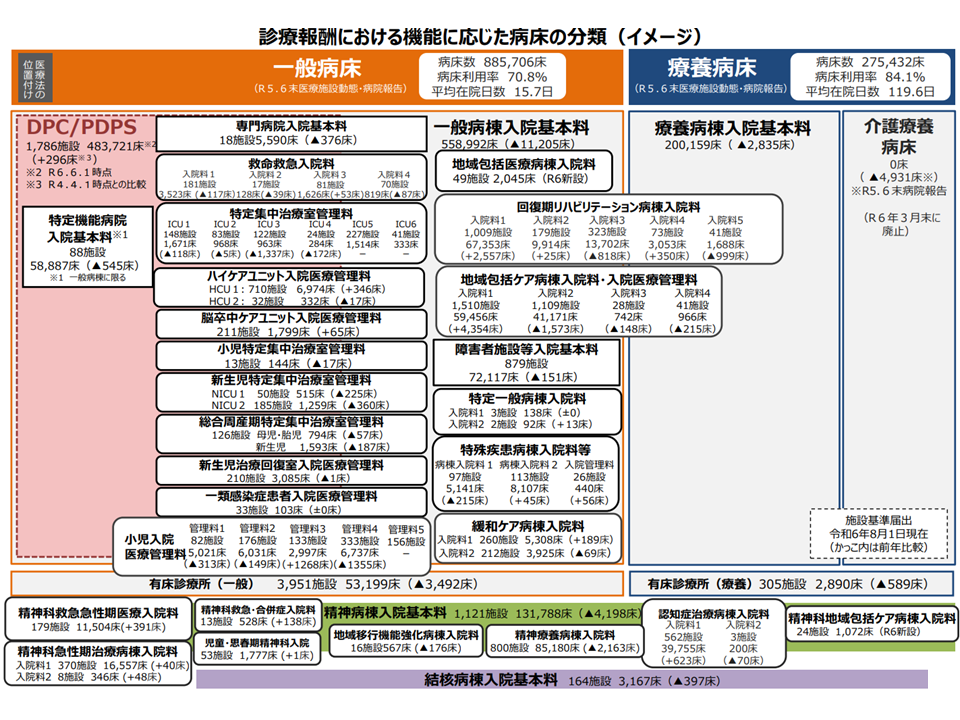

各入院料の届け出状況(2024年8月1日時点)(中医協総会(1)2 250723)

急性期一般1のベッド数緩やかに減少している(中医協総会(1)3 250723)

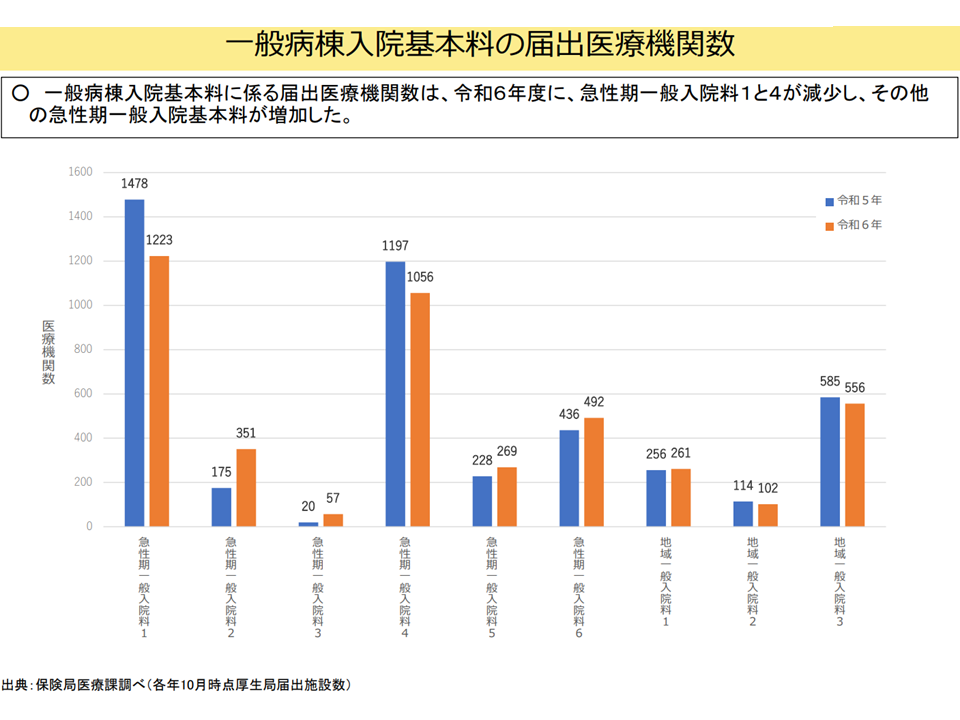

急性期1の届け出は「病院数」でも減少(中医協総会(1)4 250723)

この点について支払側の松本委員は「急性期一般1が減少しており、7対1病棟の集約化や包括期病棟への転換などが進んでいると考えられる。2024年度診療報酬改定の成果と言えるのではないか」と述べたうえで、▼10対1病棟(急性期一般2-6)の役割について、入院料区分の再編も含めた議論をすべき▼地域によっては急性期一般2-6が救急患者受け入れや全身麻酔手術対応を行っており、こうした機能を否定するものではないが、全体としては、救急患者や全身麻酔手術が必要な患者の「急性期拠点機能を持つ病院」への集約化を進める方策を検討すべき—と提案しました。

一方、診療側の江澤委員は、▼要介護高齢者の急性期病棟への入院が増加する中では、急性期病棟において「従来の看護補助ニーズ」にとどまらず「介護ニーズ」が高まる点を勘案すべき▼高齢化の進展に伴って「救急搬送の増加」が予想される、高次救急病院の負担軽減のためは医療・介護連携による「救急搬送抑制」などがさらに重要となる(例えば、介護保険施設の入所者が急変等で入院が必要となった際に、当該施設等の従事者の求めに応じて入院させることを評価する【協力対象施設入所者入院加算】の充実など)▼必要性の低い救急搬送の誘発を抑制するためにも、「救急搬送件数●件以上」等の施設基準(例えば救急病院の医師働き方改革を評価する【地域医療体制確保加算】では2000件以上)について「緊急入院受け入れ件数」などをカウントすることも検討すべき▼毎回の診療報酬改定で「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」の厳格化が行われており、対応に苦慮している病院も多い。地域医療提供体制に悪影響が出ないような視点を持った検討が必要である—と要望しました。

また、同じく診療側の太田委員は「新たな地域医療構想では『急性期拠点機能を持つ病院の集約化』方向が示されているが、どういった機能が急性期拠点機能なのか、どこまで集約化するのかなどはこれからの議論となる。集約化すべき医療内容と、均てん化を進めるべき医療内容の切り分け論議も重要である。そうした点について共通認識を持ったうえで、急性期病院の診療報酬見直し論議を進めるべき」と進言しています。

また、看護の立場で参画する木澤晃代専門委員(日本看護協会常任理事)は▼高齢患者は回復に時間がかかり、在院日数も長くなりがちである。そうした中で、看護師による頻回な状態観察によって、状態悪化の早期発見・早期介入が可能となり、結果として円滑な退院・転院を実現できている。生活期機能を支える看護師の役割の評価が重要となる▼急性期病棟でもリハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的な取り組みが重要であり、多職種がそれぞれの専門性を発揮でき、それを適切に評価する診療報酬が重要である—とコメントしています。

地域包括医療病棟、急性期一般2-6(10対1)等との役割分担等をどう考えるか

他方、包括期入院医療については、例えば▼新設された【地域包括医療病棟】における「アウトカム評価」や「リハビリ・栄養管理・口腔管理に係る一体的な取り組み」「多職種連携」などをどう進めるか▼回復期リハビリ病棟における「質の高いリハビリ実施」「集中的なリハビリの効果が発揮される患者像」—などが重要論点となります。

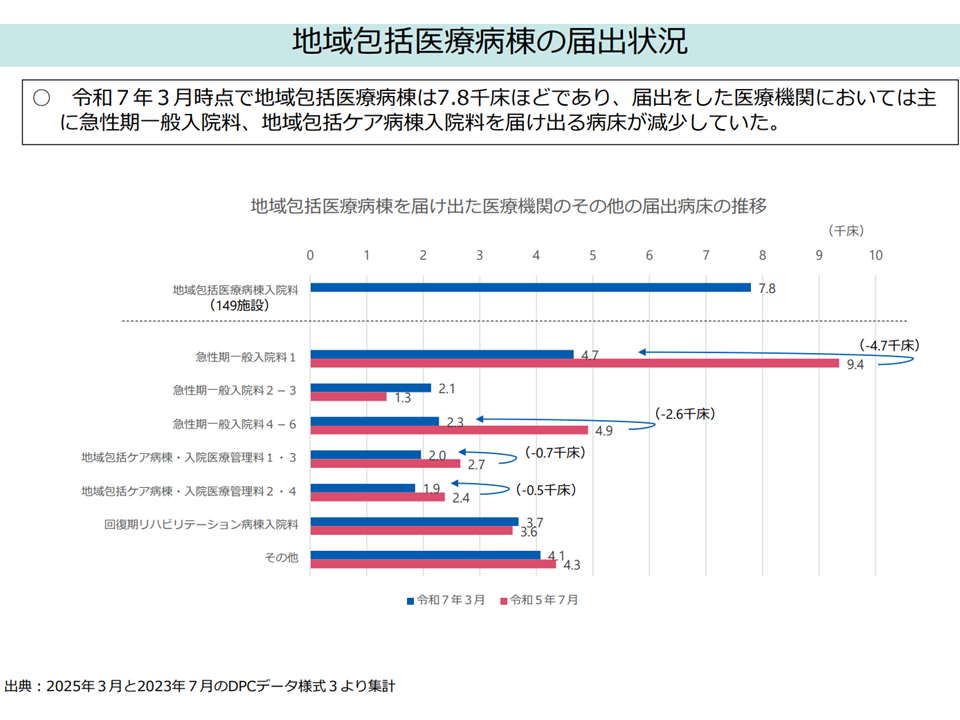

なお、地域包括医療病棟は、本年(2025年)3月時点で149施設・約7800床となり、届け出医療機関では「急性期病棟や地域包括ケア病棟からの転換」が進んだことが伺えます。

地域包括医療病棟の届け出状況(中医協総会(1)5 250723)

この点に関連して、支払側の松本委員は「包括期病棟(地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟など)と急性期病棟とのケアミクスの在り方」に注目しています。例えばケアミクス病院で「どういった視点で、患者を急性期2-6・地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟に振り分けているのかなどを、詳しく踏み込んで分析すべき」と提案しました。この提案の背景には「医療ニーズ、病棟の特性などに応じた振り分けでないのであれば、急性期2-6と地域包括医療病棟とのケアミクスは認めるべきではない」との考えがあるのかもしれません(関連記事はこちらとこちら)。ほか、回復期リハビリ病棟における「リハビリ実績指数の基準値引き上げ」「リハビリ実績指数のない病棟区分(回復期リハ1・3以外)への基準値設定」なども検討するよう求めています。

また、診療側の江澤委員は「新地域医療構想やかかりつけ医機能報告制度」と「診療報酬」とは直接にリンクするものではなく、「診療報酬が新地域医療構想やかかりつけ医機能の発揮を誘導したり、阻害してはいけない」と改めて強調したうえで(関連記事はこちら)、▼地域包括医療病棟では、例えば内科評価が十分ではない看護必要度を満たす患者割合15%以上、ADL低下患者5%未満など、「高齢の救急患者を受け入れ、リハビリ・栄養管理・在宅復帰等に向けた支援を総合的に行う」という趣旨と馴染まない施設基準が設けられており、見直しを検討すべき▼回復期リハビリ病棟には「遠方に居住する患者」が相当程度入院し、在宅に復帰し、地域の医療機関・介護サービスを受けるまでにタイムラグが生じるケースが目立つ(結果、集中的なリハビリで向上したADLが、再び低下してしまう)。回復期リハビリ病棟と地域の医療機関・介護サービスとの連携がさらに進む方策を検討すべき—と進言しました。

さらに診療側の太田委員は「高齢化の進展に伴い、包括期入院医療のニーズが今後、急速に増していくため、包括期入院医療を提供する病院が維持できるような点数・施設基準を設定すべき。地域包括医療病棟については、より多くの病院し、『まず施設数、ベッド数の確保』ができるように施設基準の大幅緩和を行うべき」と提案しています。

関連して診療側の池端委員は「地域包括医療病棟が、急性期に該当するのか、包括期に該当するのかを明らかにしたうえで施設基準を設定しなおすべき」「回復期リハビリ病棟と地域包括ケア病棟について、リハビリの在り方なども議論したうえで、両者の切り分け、あるいは擦り合わせを検討すべき」と指摘しています。

療養病棟2、支払側は「医療区分2・3割合」を現行の50%から60%に厳格化すべきか

また、慢性期入院医療に関しては、2024年度の前回診療報酬改定における「医療区分の見直し」による影響の検証や、提供すべき医療内容(例えば中心静脈栄養から経腸栄養への早期移行など)をどう考えるかが大きなポイントとなります。

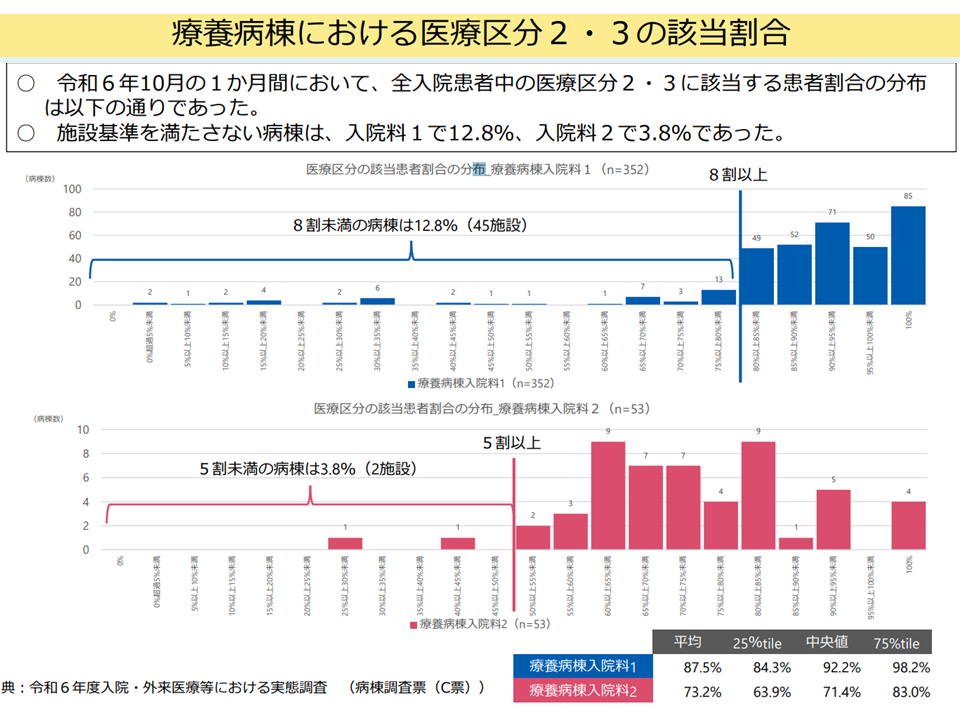

この点については、▼療養病棟では「在宅医療・介護施設で対応できない者」の受け入れが基本となる。療養病棟2の施設基準では「医療区分2・3の患者割合が50%」以上とされているが、ほとんどが60%を超えている。施設基準の厳格化が妥当である(支払側の松本委員)▼慢性期入院医療の在り方については、在宅医療や介護保険施設等とセットで検討すべき(支払側の佐保昌一委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局長)▼療養病棟2の施設基準について「医療区分2・3の患者割合が60%」の厳格化は認められない。医療区分1が軽症であると誤解してはいけない。地域で医療難民(医療区分2・3割合の厳格化によって、医療区分1患者が療養病棟にも介護医療院にも入れず、在宅医療も受けられないような事態)が生じないように丁寧に検討すべき(診療側の江澤委員)▼医療区分2・3割合の厳格化は認められない。患者が回復したからといって「すぐに療養病棟から介護施設や在宅に移行できる」わけではない点を理解すべき(診療側の池端委員)▼療養病棟1では施設基準の「20対1看護」より手厚く看護師を配置し、重症患者に対応している点を踏まえた評価を検討すべき(看護代表の木澤専門委員)—などの意見が出ています。

療養病棟における医療区分2・3患者の状況(中医協総会(1)6 250723)

今後、こうした意見も踏まえ、さらにデータ分析を行いながら、中医協総会や下部組織の入院・外来医療分科会で「入院医療改革」に向けた議論が進められていきます。

【関連記事】

白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)

病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協

特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)

2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長

地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協

外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会

2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会

救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体