ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2025.4.24.(木)

2022年度・2024年度の診療報酬改定でリフィル処方箋を利活用しやすい環境が整えられてきているが、その活用状況は依然として極めて低調である。患者サイドは「信頼できるかかりつけ医・かかりつけ薬剤師」の存在がリフィル処方箋活用推進の鍵と考えており、「医師・薬剤師から患者への、分かりやすく丁寧な、リフィル処方箋についての説明」が今後重要になると考えられる—。

後発医薬品の使用は、昨年(2024年)10月の「長期収載品の選定療養」導入後に大きく進んでいるが、供給不安も継続している。また、後発品使用促進で重要となる「バイオシミラー(バイオ後続品)」について患者サイドの認知度は低く、今後「バイオシミラー(バイオ後続品)に関する医師・薬剤師からの分かりやすく丁寧な説明」が重要になると考えられる—。

4月23日に開催された中央社会保険医療協議会の総会、および先立って開催された診療報酬改定結果検証部会で、厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室の米田隆史室長からこうした報告が行われました。同日の「医療機関を取り巻く環境」の議論に関する記事はこちら)。

ICTで在宅患者の情報連携を評価する【在宅医療情報連携加算】の取得は2割強にとどまる

診療報酬改定は通常2年に1度行われます。その際、「前回改定が医療現場にどのような効果・影響を及ぼしているのか」を調査し、「思うように効果が出ていない」のであればテコ入れを行い、「狙いとは異なる方向に進んでいる」ことが分かれば軌道修正を行うなどの対応が図られます。この調査の1つに「診療報酬改定結果検証調査」(診療報酬改定の結果検証に係る特別調査)があり、(a)改定の効果・影響が出やすい項目は改定年度に実施(b)効果が現れるまでに時間のかかる項目は改定の翌年度に実施—という2段階構成が採られます。

4月23日の部会には、2024年度の前回診療報酬改定にかかる「2024年度調査」(上記の(a)に該当)のうち「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理、訪問看護の実施状況」に関する調査結果が米田保険医療企画調査室長から報告されました(他の、リフィル処方箋・長期処方、後発医薬品使用状況などに関する記事はこちら)。本稿では「在宅医療」と「訪問看護」に注目してみます。

2024年度診療報酬改定では、在宅医療に関して、例えば▼【在宅時医学総合管理料】(在総管)・【施設入居時等医学総合管理料】(施設総管)について、10人以上の患者を担当する場合の適正化について細分化し、「より多くの患者を担当する場合の適正化を厳しくする」見直しを行う▼「在宅医療にとりわけ力を入れているわけではない」クリニックが、自院のかかりつけ患者が「在宅医療が必要な状態」になった場合に、他医療機関や市町村、地域医師会などと連携等して24時間の往診・連絡体制を構築することを評価する【在宅療養移行加算】(在総管の加算)について、病院でも算定可能とし、ICTを利活用して患者情報を他院と共有する場合の上位区分を設ける▼在宅医療におけるICTを用いた多職種での医療情報連携を推進するための新加算【在宅医療情報連携加算(100点、在総管・施設総管の加算)を設ける▼直近3か月で1人当たり12回以上の訪問診療を行う場合の評価を適正化する▼介護施設入所者への往診、他院の訪問診療患者への往診などを高く評価する—などの見直しが行われました(関連記事はこちら)。

今般の調査では、まず新設された【在宅医療情報連携加算】について次のような状況が明らかになりました。

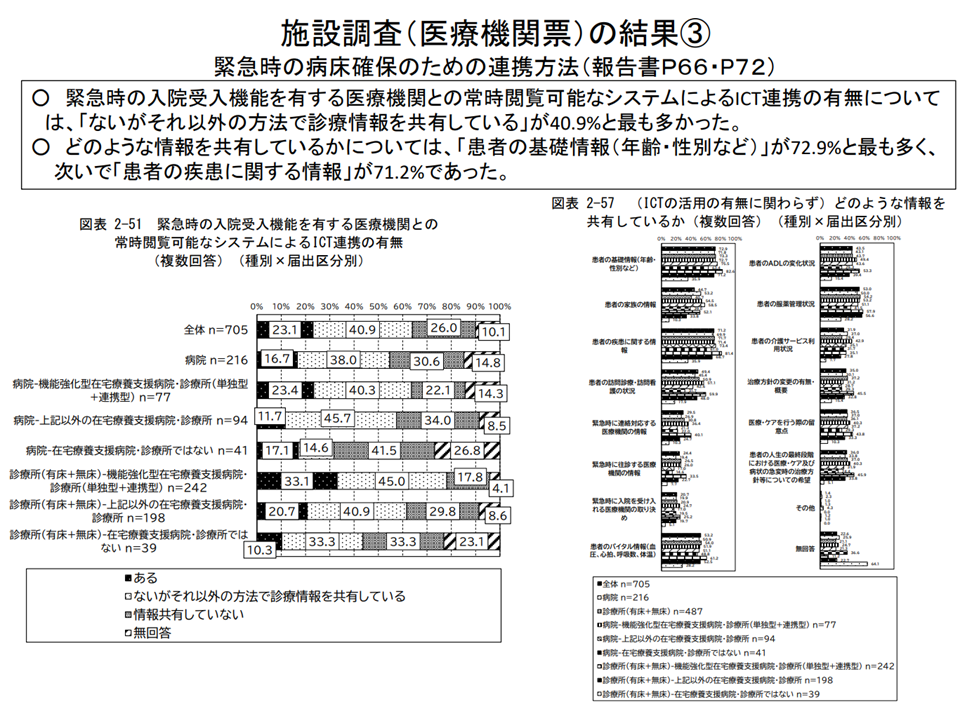

▽緊急時の入院受入機能を有する医療機関との常時閲覧可能なシステムによるICT連携の有無については、「ないがそれ以外の方法で診療情報を共有している」が40.9%と最も多い

ICTによる在宅患者情報連携の状況(中医協総会(2)1 250423)

▽医療機関以外の連携先として「訪問看護ステーション」「保険薬局」と、「患者の基礎情報(年齢・性別など)」「患者の疾患に関する情報」を共有するケースが多い

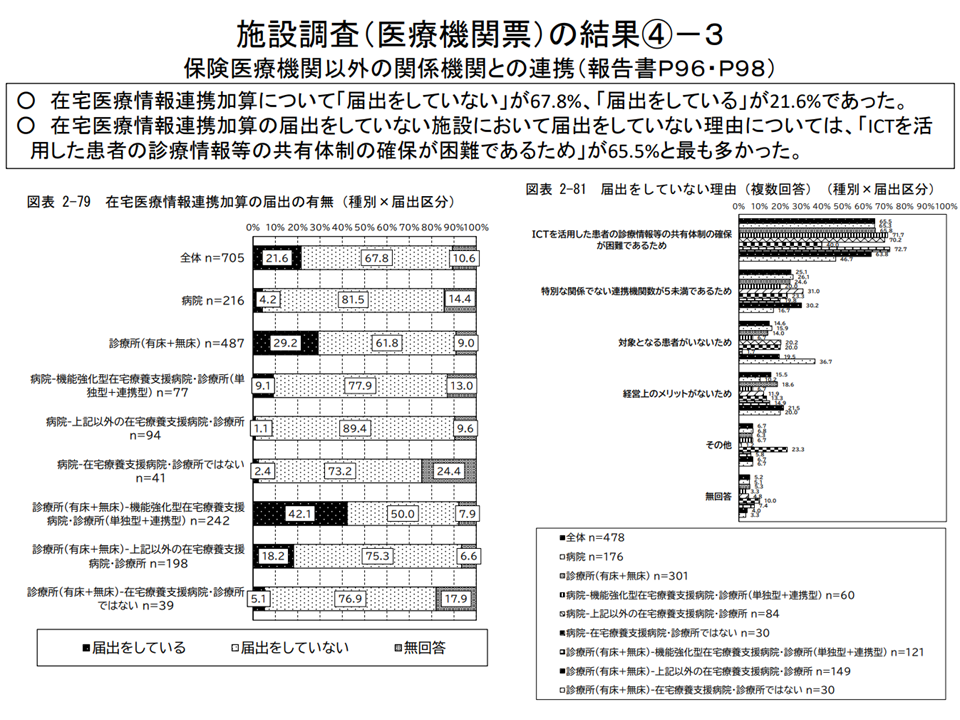

▽【在宅医療情報連携加算】の取得は21.6%にとどまり、そのハードルとしては「ICTを活用した患者の診療情報等の共有体制の確保」が最多である

在宅医療情報連携加算の状況(中医協総会(2)2 250423)

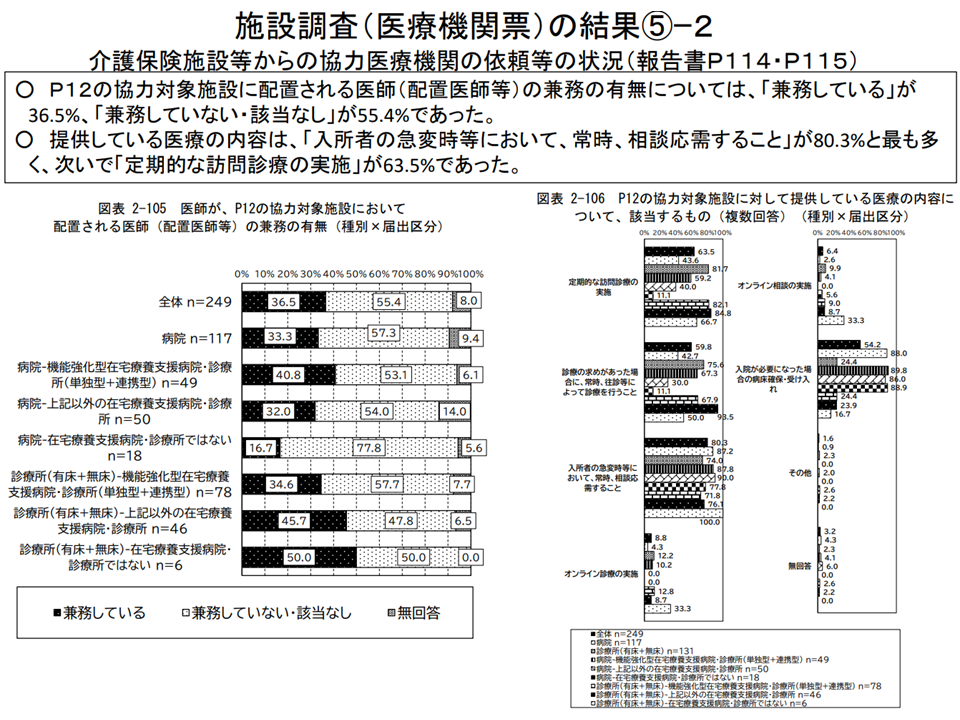

また、介護施設との連携については次のような状況が浮かびあがってきています。

▽介護保険施設等からの協力医療機関の依頼について、「依頼を受けていない」が53.0%と最も多く、次いで「依頼を受けて協力医療機関になった」32.5%となっている

介護保険施設等と在宅医療機関との連携状況(中医協総会(2)3 250423)

▽協力介護保険施設等の入所者に提供している医療内容としては、「急変時等における常時の相談応需」80.3%、「定期的な訪問診療」63.5%などが多い

このほか、在宅医療に関して次のような状況も明らかになりました。

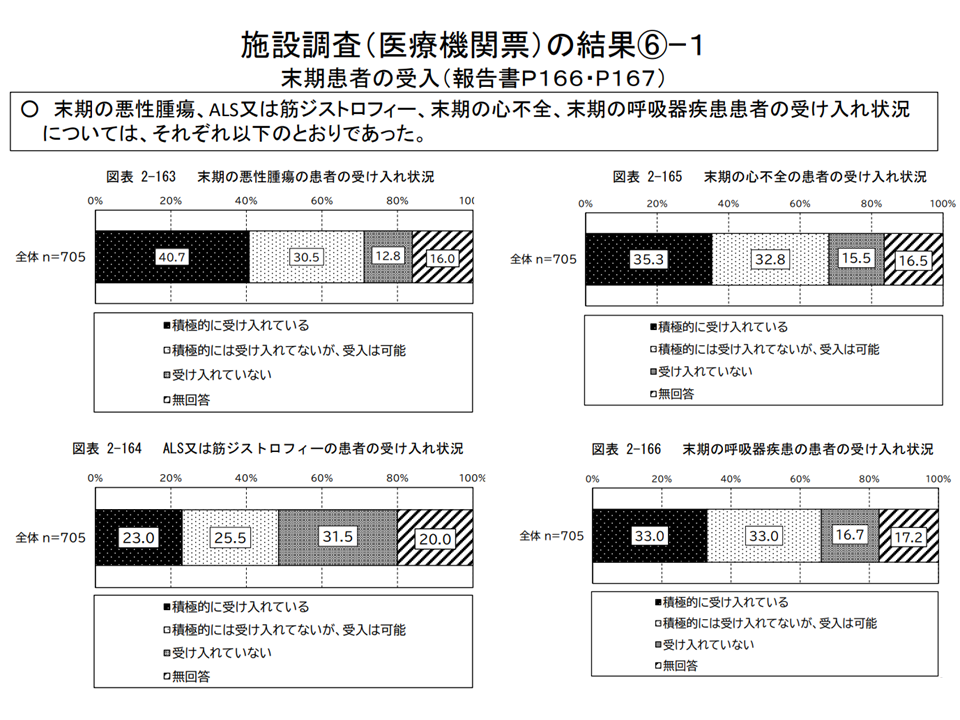

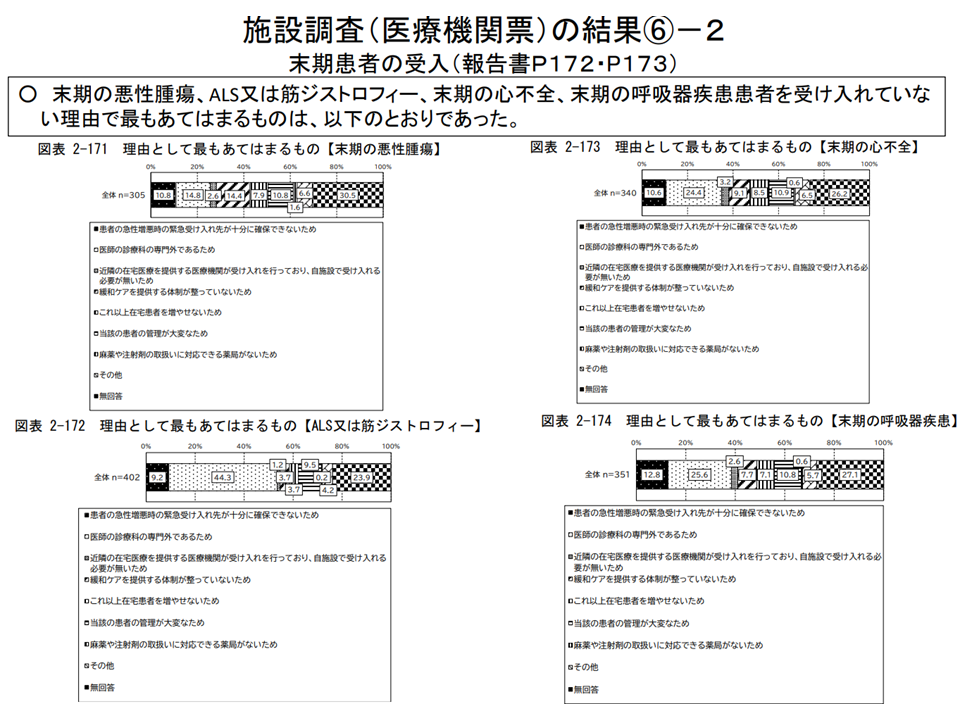

▽末期がん(積極的な受け入れが40.7%)、ALS・筋ジストロフィー(同23.0%)、末期心不全(同35.3%)、末期呼吸器疾患(同33.0%)といった具合に、一定程度、重症の患者に対応している

▽末期がん患者等への対応をしない理由としては「専門外の診療科である」が最も多い

末期がん患者等の対応状況1(中医協総会(2)4 250423)

末期がん患者等の対応状況2(中医協総会(2)4 250423)

さらに、「医療機関連携機関」の状況については、次のような状況が明らかとなりました。

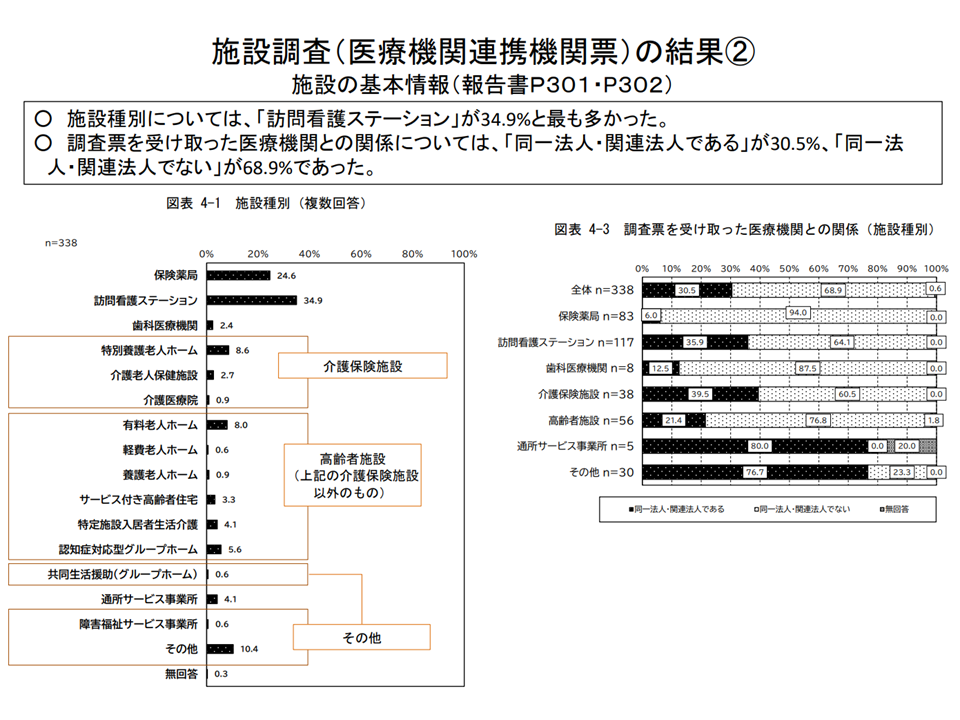

▽連携先としては「訪問看護ステーション」が最も多い(34.9%)

医療機関連携機関の状況(中医協総会(2)6 250423)

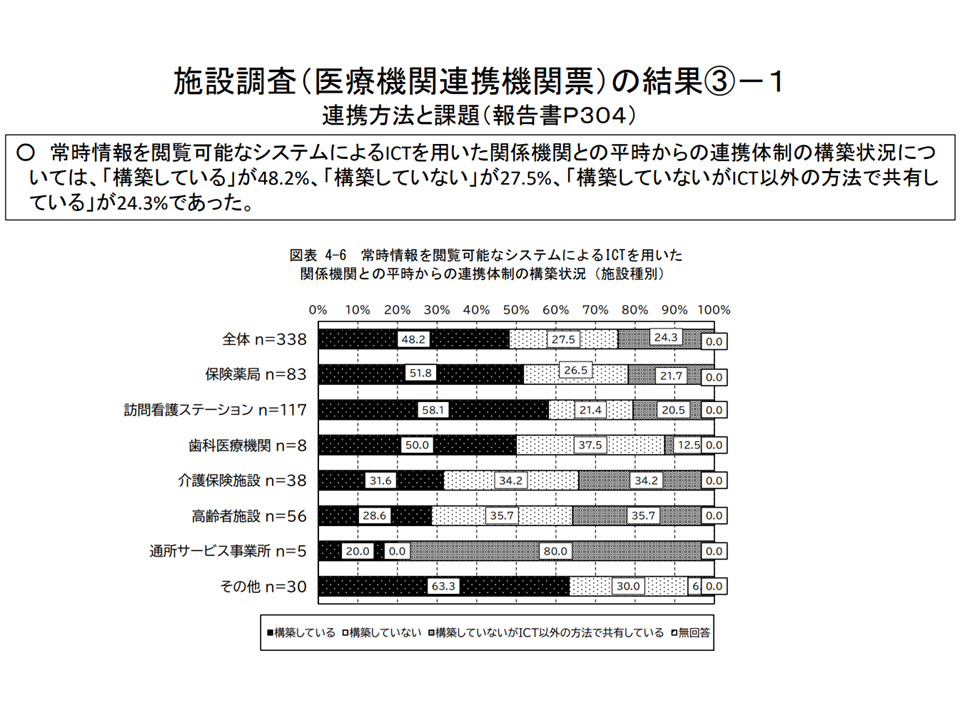

▽「常時情報を閲覧可能なシステムによるICTを用いた関係機関との平時からの連携体制」については、「構築している」48.2%、「構築していない」27.5%、「構築していないがICT以外の方法で共有している」24.3%であった。

ICTによる医療機関・連携機関の情報連携1(中医協総会(2)7 250423)

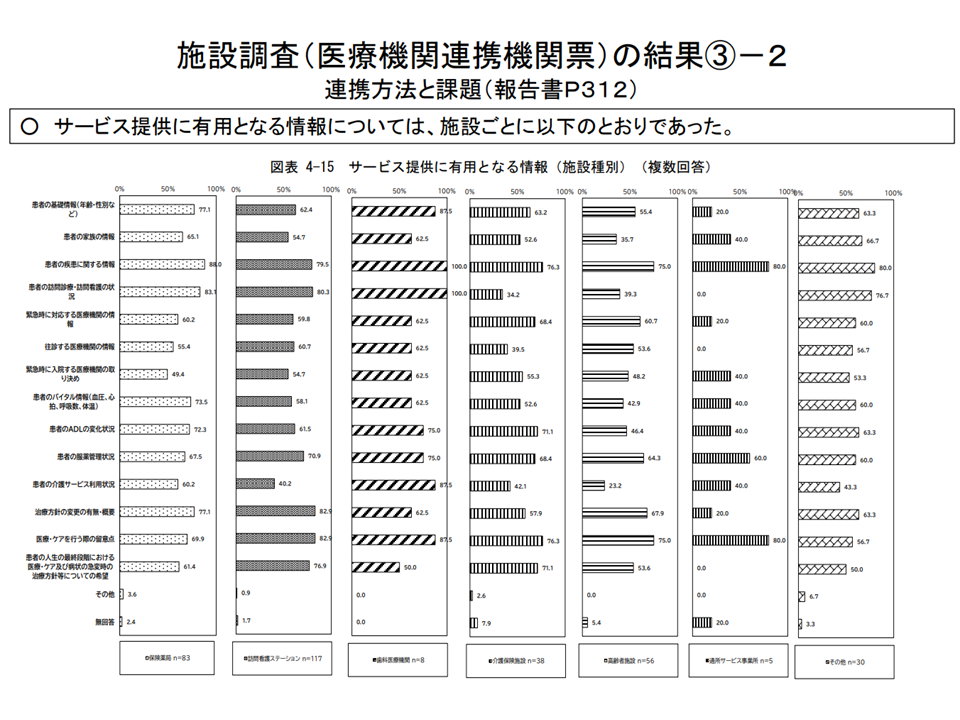

▽サービス提供に有用となる情報については、「患者の疾患に関する情報」や「医療・ケアを行う際の留意点」などが上位に来ている

ICTによる医療機関・連携機関の情報連携2(中医協総会(2)8 250423)

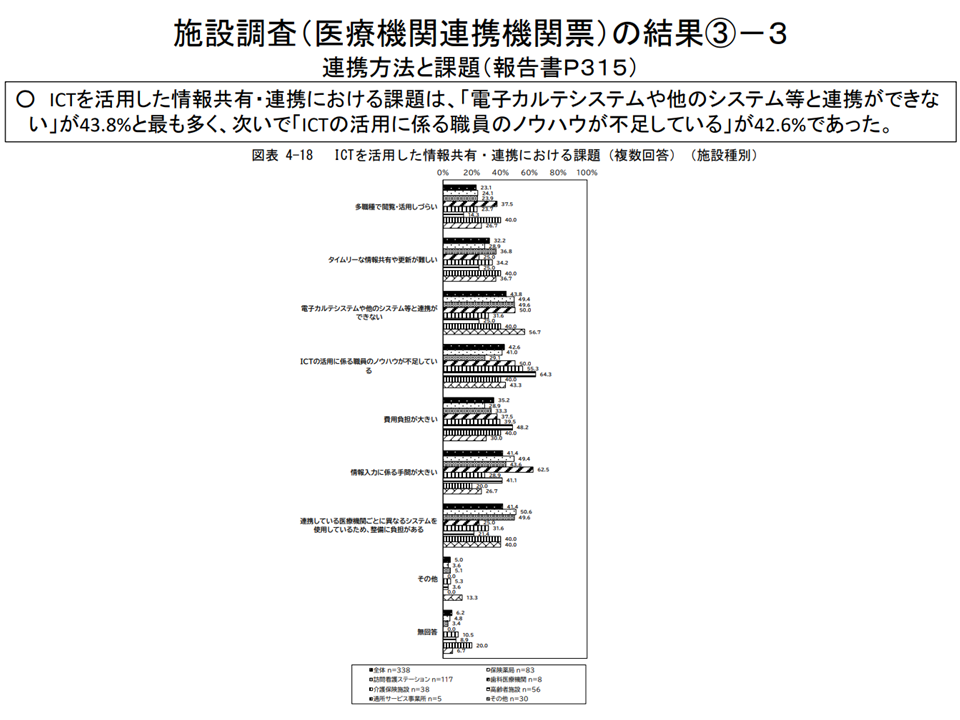

▽「ICTを活用した情報共有・連携」に向けた課題としては、「電子カルテシステムや他のシステム等と連携ができない」43.8%、「ICT活用に係る職員のノウハウ不足」42.6%が多い

ICTによる医療機関・連携機関の情報連携3(中医協総会(2)9 250423)

訪問看護管理療養費1の最大のハードルは「同一建物患者割合70%未満」要件

また、訪問看護に関する2024年度診療報酬改定では、例えば▼訪問看護ベースアップ評価料I・IIを設け、訪問看護スタッフの処遇改善を図る▼訪問看護管理療養費を引き上げ、感染対策向上とともに事務スタッフの処遇改善を図る▼24時間対応体制加算について、看護師の負担軽減を図るステーションでは6800円に引き上げる▼重症患者受け入れに消極な事業所の管理療養費を引き下げる▼頻回な緊急訪問看護の適正化を行う—といった見直しが行われました(関連記事はこちら)。

今般の調査では、次のような状況が明らかになっています。

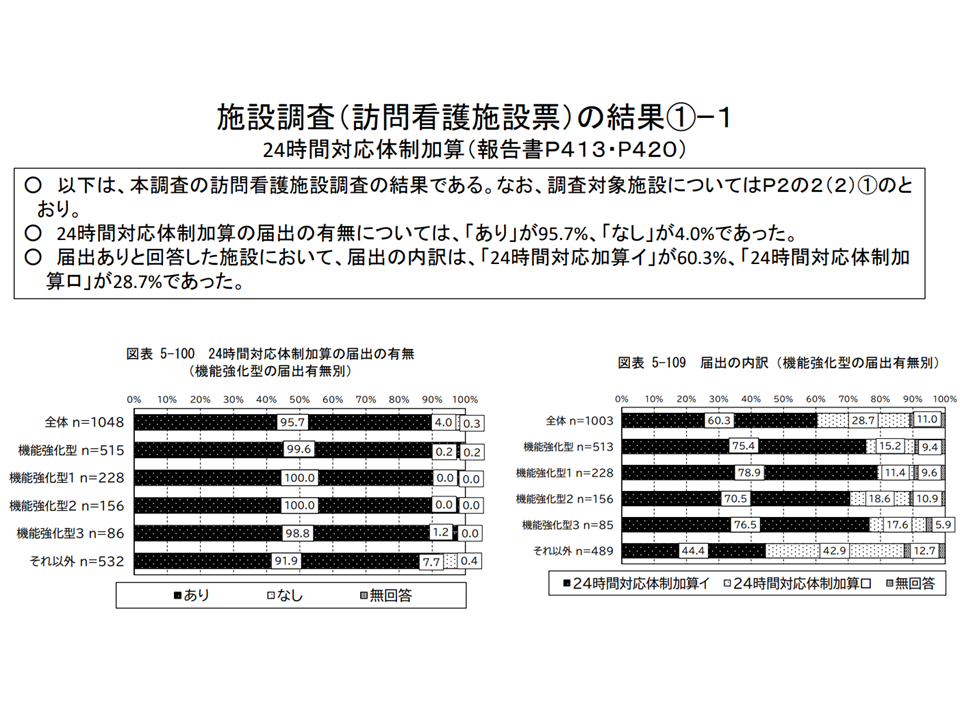

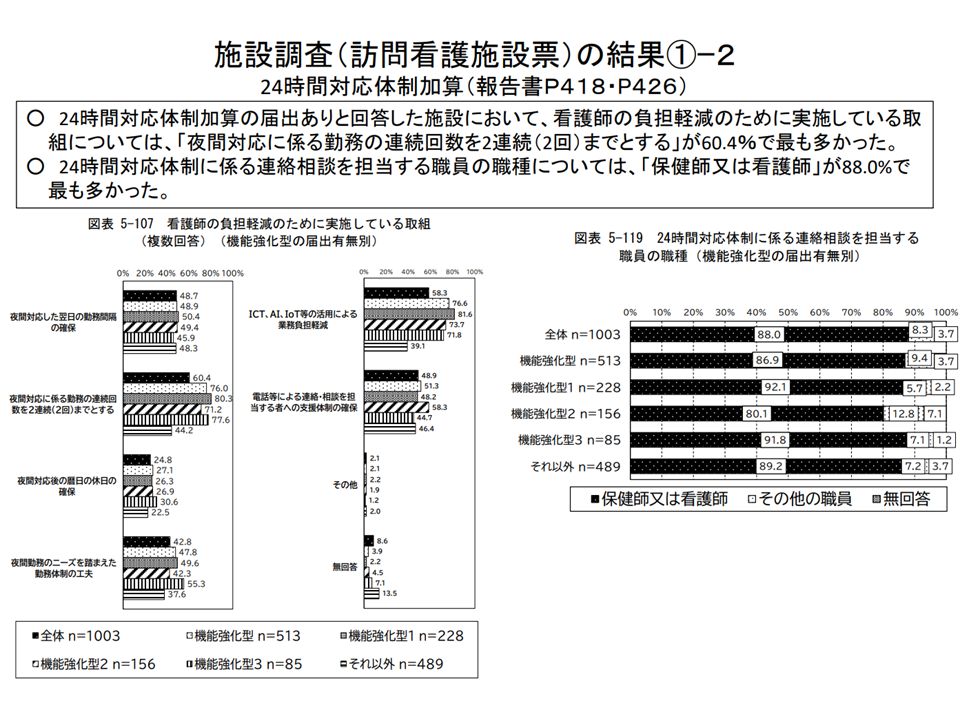

▽【24時間対応体制加算】は95.7%の訪問看護ステーションが取得しており、看護師負担軽減策としては「夜間対応に係る勤務の連続回数を2連続(2回)までとする」が最多である(60.4%)

訪問看護ステーションの24時間対応体制加算の状況1(中医協総会(2)10 250423)

訪問看護ステーションの24時間対応体制加算の状況2(中医協総会(2)11 250423)

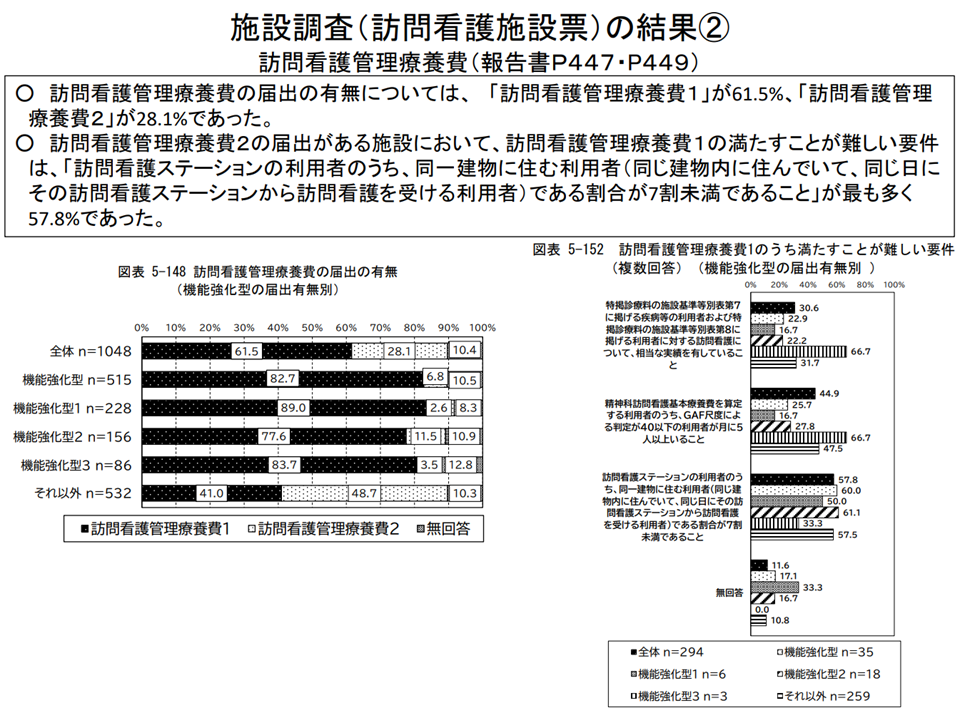

▽訪問看護管理療養費については、【療養費1】取得が61.5%、【療養費2】取得が28.1%で、より機能を強化した訪問看護ステーションが取得できる【療養費1】のハードルとしては「訪問看護ステーション利用者のうち、同一建物に住む利用者(同じ建物内に住んでいて、同じ日にその訪問看護ステーションから訪問看護を受ける利用者)割合70%未満」が最多である(57.8%)

訪問看護管理療養費の状況1(中医協総会(2)12 250423)

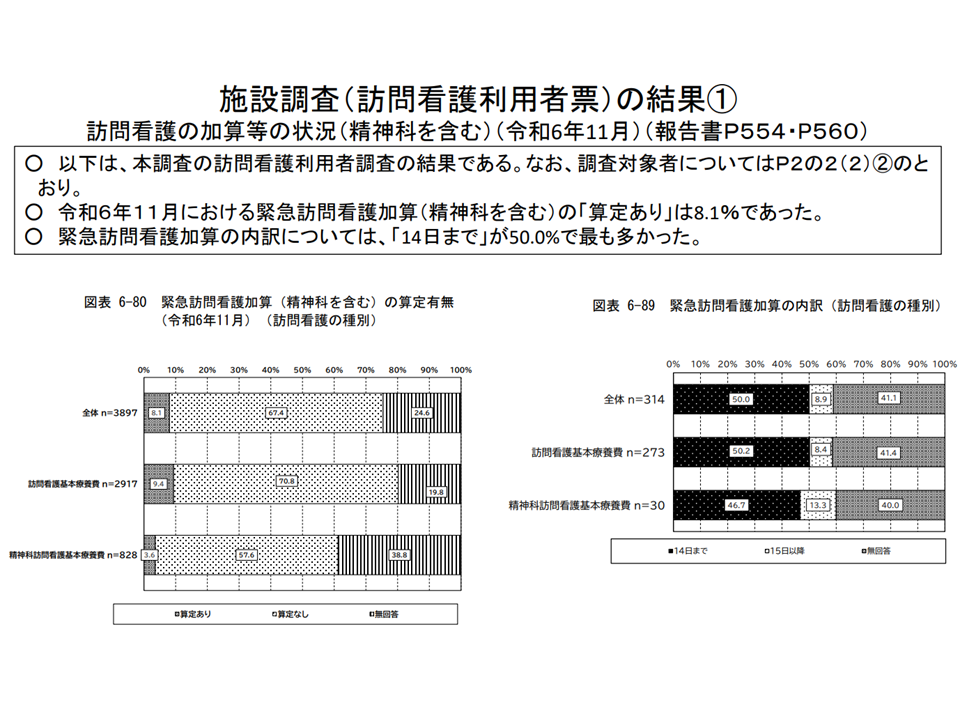

▽2024年11月における【緊急訪問看護加算】(精神科を含む)を「算定」した利用者の割合は8.1%で、「14日まで」が最多である(50.0%)

訪問看護管理療養費の状況2(中医協総会(2)13 250423)

既に報告されているリフィル処方箋・長期処方、後発品使用調査結果などと合わせ、中医協委員からは▼長期処方、リフィル処方箋の活用を促進し、患者の医療機関通院(再来)負担を軽減すべき。長期収載品の選定療養費導入の効果が出ており、「後発品使用を評価する加算」の見直しを検討する時期に来ている(松本真人委員:健康保険組合連合会理事)▼長期収載品の選定療養費について、薬局での患者への説明にかかる負担が増しており、後発医薬品調剤体制加算へのカットオフ値等への影響も出ている。その点を配慮して2026年度診療報酬改定論議を進めてほしい(森昌平委員:日本薬剤師会副会長)▼在宅医療連携についてICT利活用が遅れている。医療DX推進のハードルにもなりかねず、十分な利用促進支援を行うべき(奥田好秀委員:日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理)—などの意見が出ています。

調査結果も踏まえて、今後、2026年度診療報酬改定の具体的な議論が進められていきます。

なお入院医療・外来医療については、中医協の下部組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で詳細な調査を行い、技術的・専門的課題を整理する(その後、中医協総会で具体的な改定論議につなげる)ことになっています。

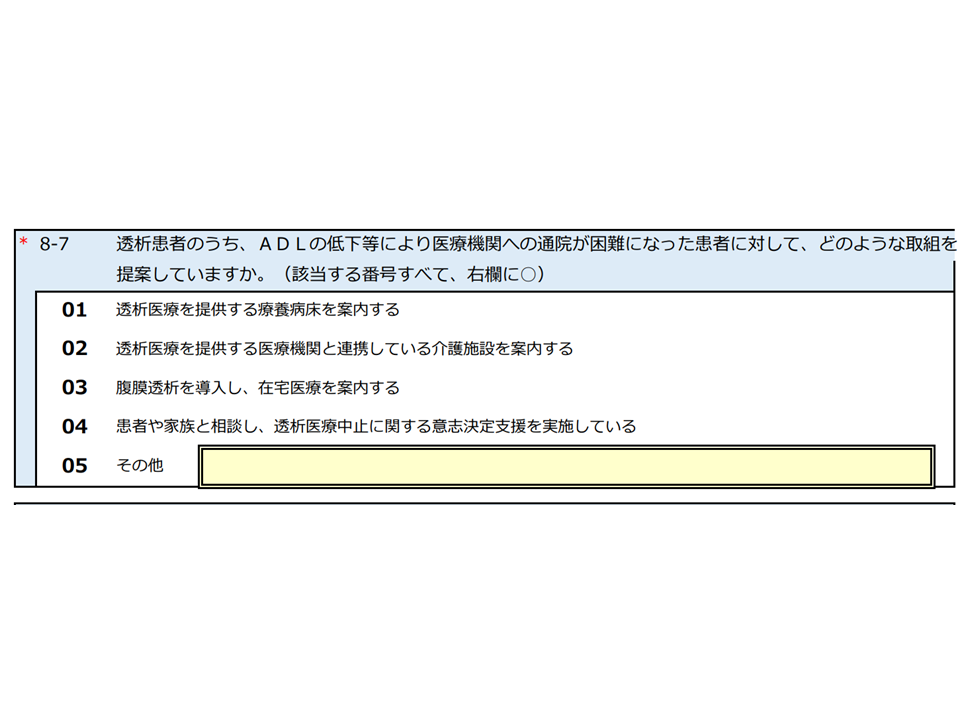

2025年度の入院医療・外来医療に関する調査内容については、4月17日の入院・外来医療分科会で議論され、これを踏まえて4月23日の中医協総会で決定が行われました。調査内容の大枠はすでに別稿で報じていますが、そこに「透析医療について、ADL低下等で通院が困難になった患者に対する取り組み提案」に関する調査項目が追加されています。

2025年度の入院・外来調査では「透析医療について、ADL低下等で通院が困難になった患者に対する取り組み提案」に関する調査項目を追加(中医協総会(2)14 250423)

5-6月にかけて調査を実施し、8月に入院・外来医療分科会に調査結果速報が示されます。

【関連記事】

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体