2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2025.4.23.(水)

「物価高騰、人件費高騰」等により医療機関経営が逼迫しており、地域医療を守れる水準の診療報酬設定が必要である。また人員確保が困難となる中では「施設基準・人員配置基準を緩和し、一方で医療の質を維持できるアウトカム評価を導入する」などの対応も検討すべきある—。

インフレ下で医療機関経営が厳しい状況は理解できるが、過去のデフレ下でも診療報酬が引き上げられ、医療費が膨張している点も十分に考慮しなければならない。そうした医療費の膨張に伴い、医療費を支える現役世代の負担は限界にきている点も勘案して2026年度診療報酬改定論議を進める必要がある—。

4月23日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こういった議論が行われました。同日には「2024年度診療報酬改定の効果」に関する調査結果(在宅医療)の報告、「2025年度の入院・外来医療に関する調査」内容の決定なども議題にあがっており、別稿で報じます。

物価急騰・人件費高騰により医療機関経営は困窮

2026年度には診療報酬改定が予定されています。ただし、▼「物価高騰、人件費高騰」等により医療機関経営が逼迫するなど、従来の診療報酬改定時とは状況が大きく異なっている▼地域医療構想のゴールである2025年度を迎え、また「新たな地域医療構想」も含めた医療提供体制改革の動きも進んでいる—ことなどを踏まえ、本格的な診療報酬項目の見直し論議に入る前に「医療機関を取り巻く状況」や「医療提供体制」について確認することとなっています(関連記事はこちら)。

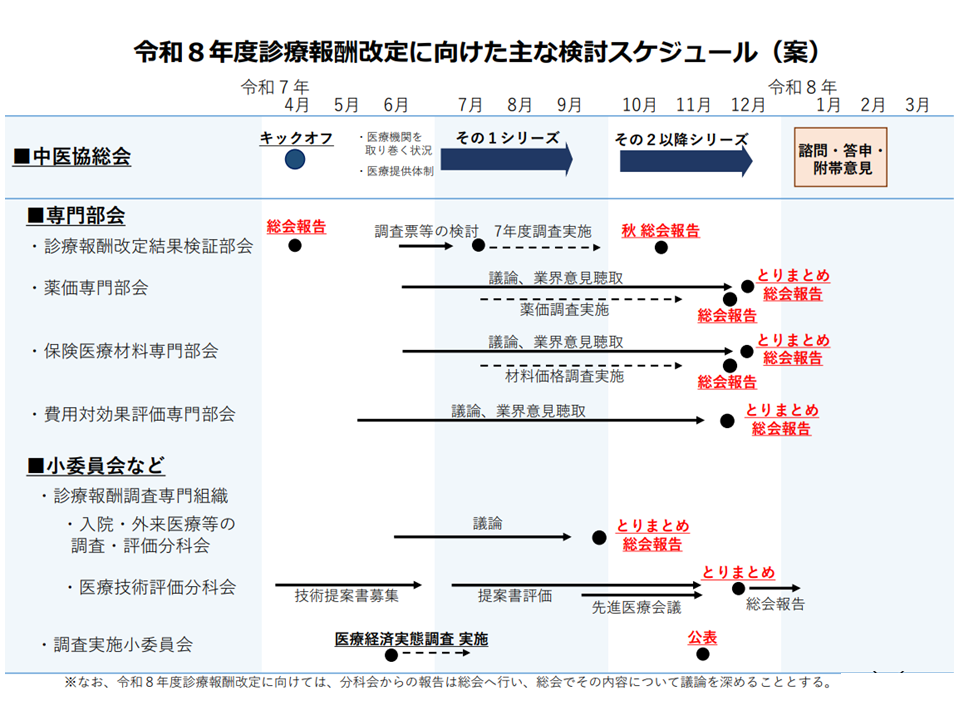

▽5・6月(2025年5・6月)頃に「医療機関を取り巻く状況」(物価の急騰、人件費の急騰、医療機関経営の逼迫等)や「医療提供体制」について確認

↓

▽7-9月(2025年7-9月)頃に「総論的な議論」(その1シリーズ)を行う

↓

▽10-12月(2025年10-12月)頃に「個別具体的な議論」(その2シリーズ)を行う

↓

▽年末(2025年末)の2026年度予算編成を経て、年明け2月(2026年2月)頃に答申を行う

▽併行して、薬価・材料価格に関する専門部会、医療技術評価分科会、入院・外来医療等の調査・評価分科会などの検討も進める(なお分科会論議の結果は、これまで「診療報酬基本問題小委員会→総会」と順を追って報告されてきたが、効率的な検討を進めるために「総会へ直接報告する」ことになります)

2026年度診療報酬改定に向けたスケジュール案(中医協総会(1)1 250409)

4月23日の中医協総会では、上記計画を少し前倒しし「医療機関を取り巻く状況」についての確認論議が行われました。

厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室の米田隆史室長は、次のようなデータを提示しています。

【医療費の動向】

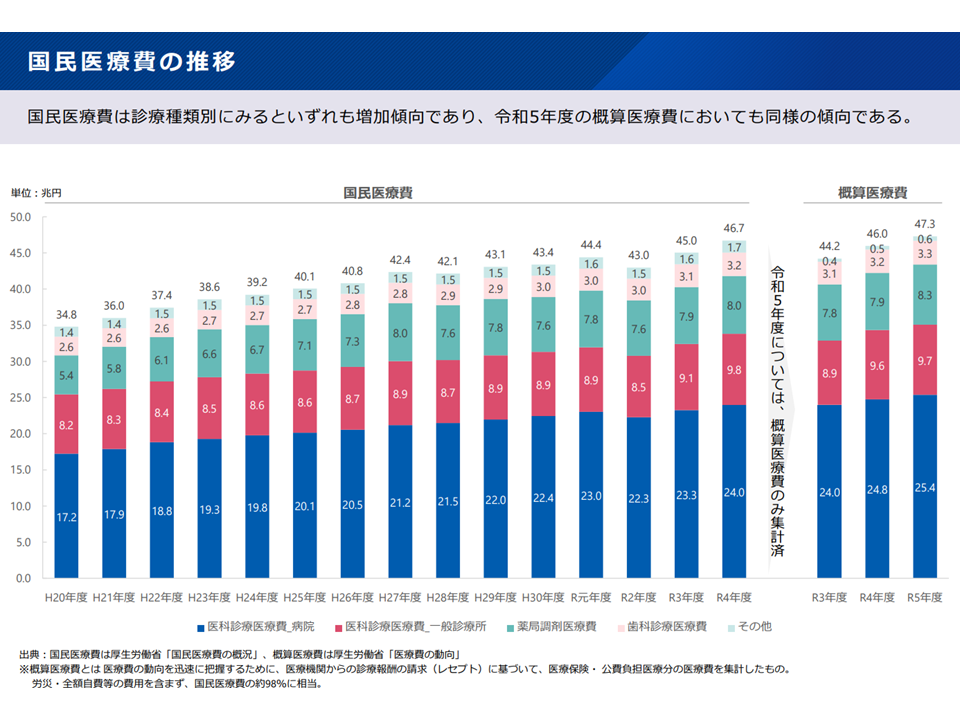

▽国民医療費は診療種類別にみるといずれも増加傾向であり、2023年度の概算医療費でも同様の傾向

医療費の状況(中医協総会(1)1 250423)

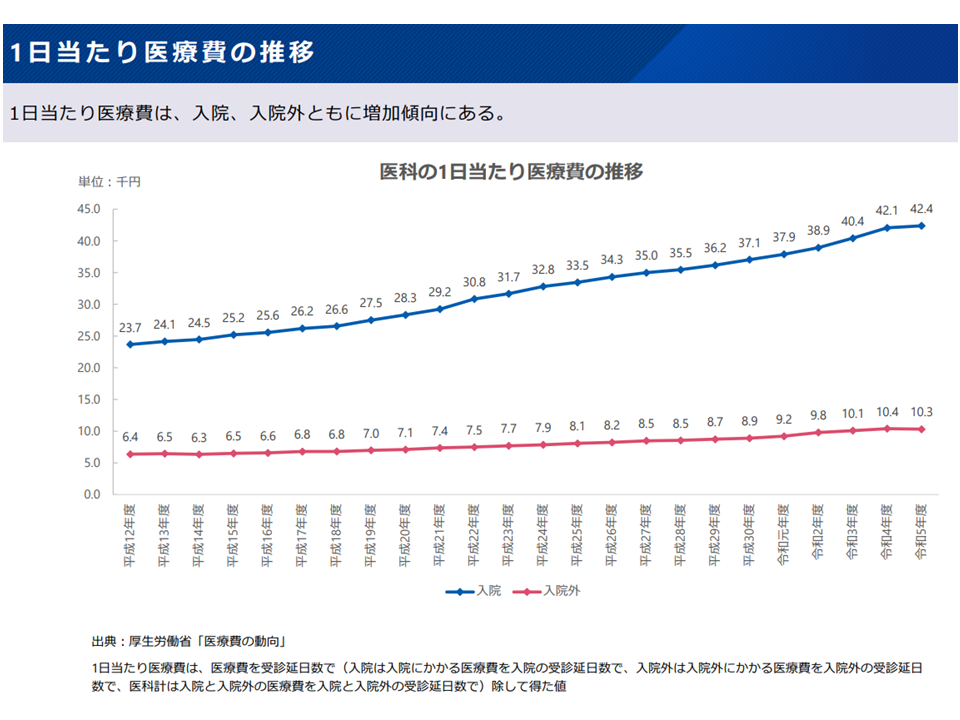

▽1日当たり医療費(つまり患者の単価)は、入院、入院外ともに増加傾向にある。

1日当たり医療費の推移(中医協総会(1)17 250423)

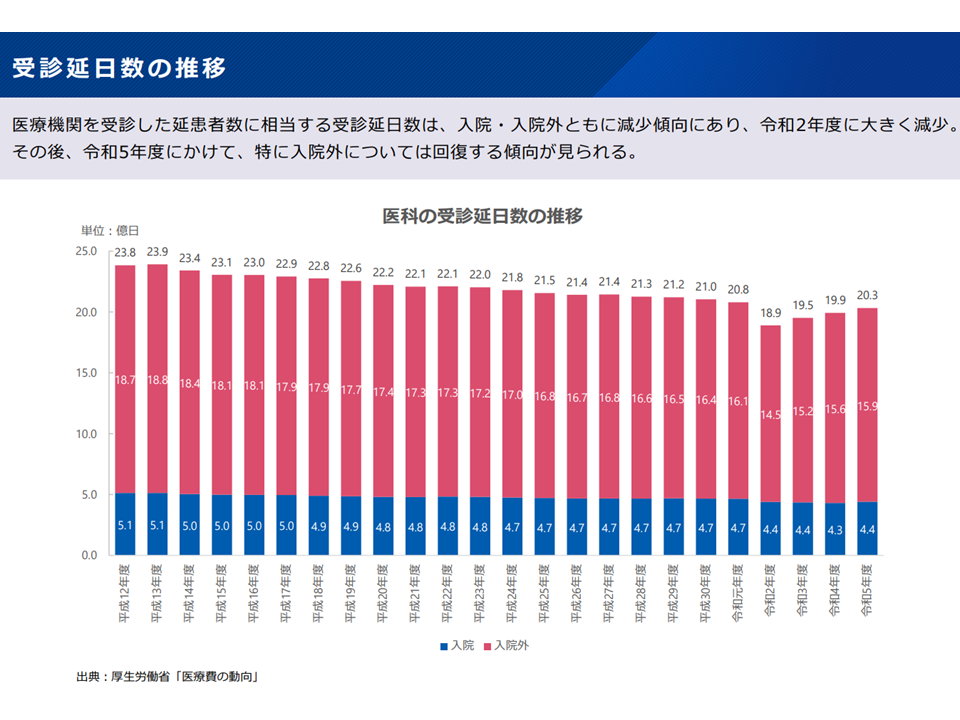

▽「医療機関を受診した延患者数」に相当する受診延日数は、入院・入院外ともに減少傾向だが、2023年度にかけてとくに入院外では回復する傾向

受診延べ日数(総患者数)の推移(中医協総会(1)2 250423)

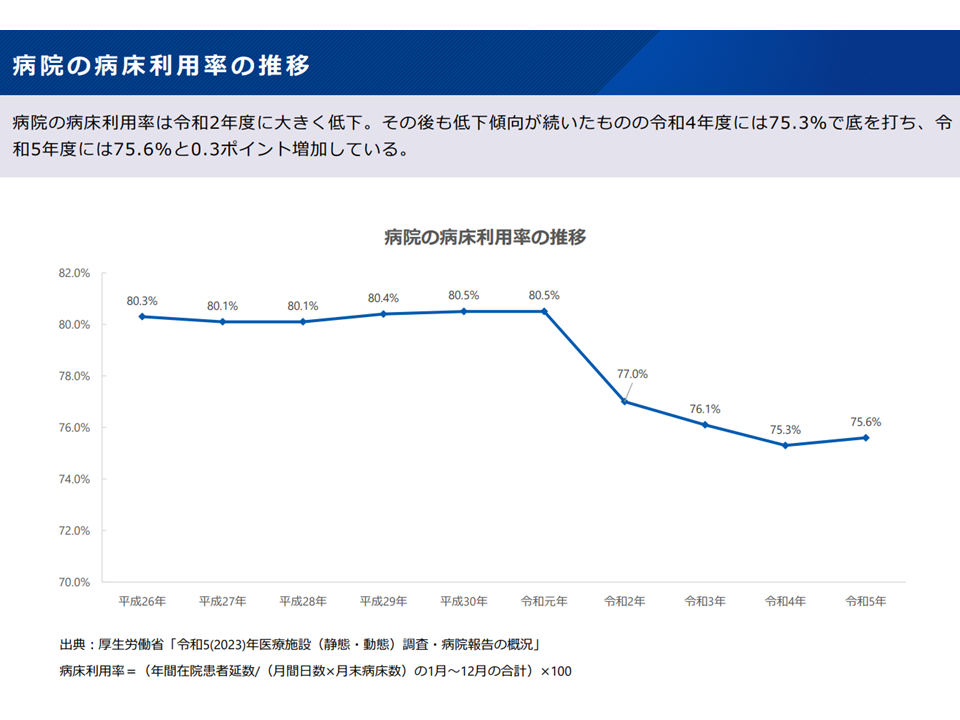

▽病院の病床利用率は2020年度に大きく低下。その後も低下傾向が続いたものの2022年度に底を打ち、2023年度にはやや増加した

病床利用率の状況(中医協総会(1)3 250423)

【医療機関の経営状況】

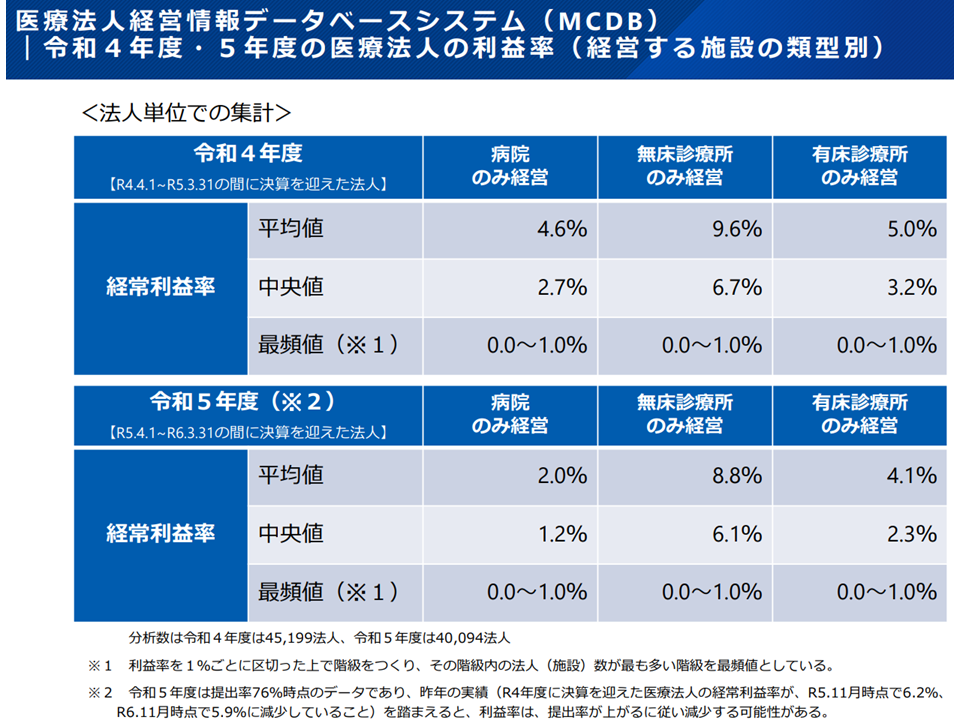

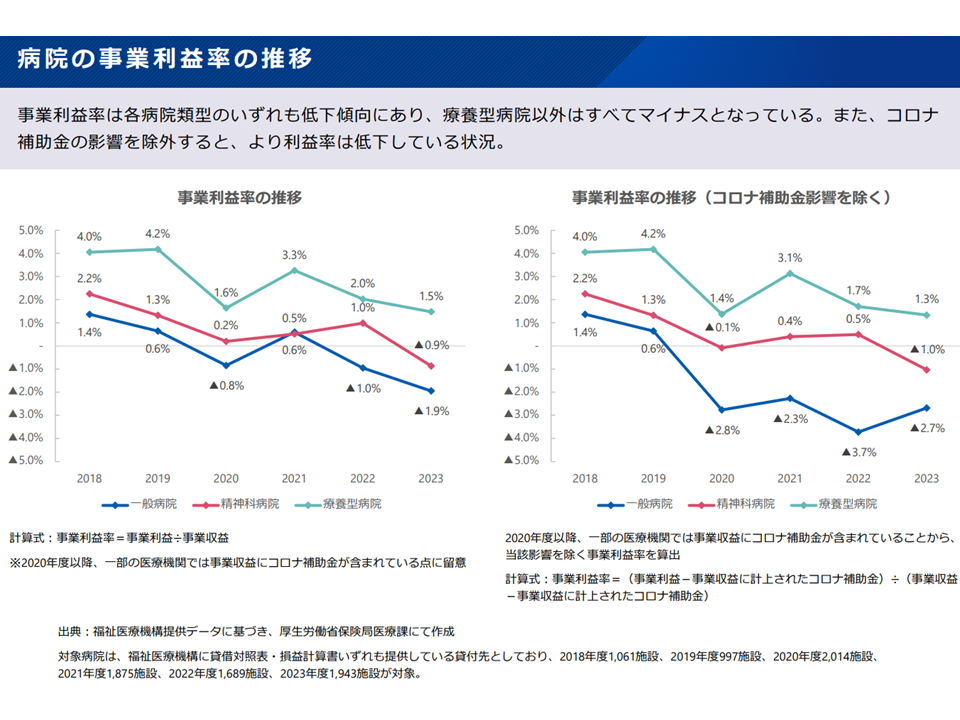

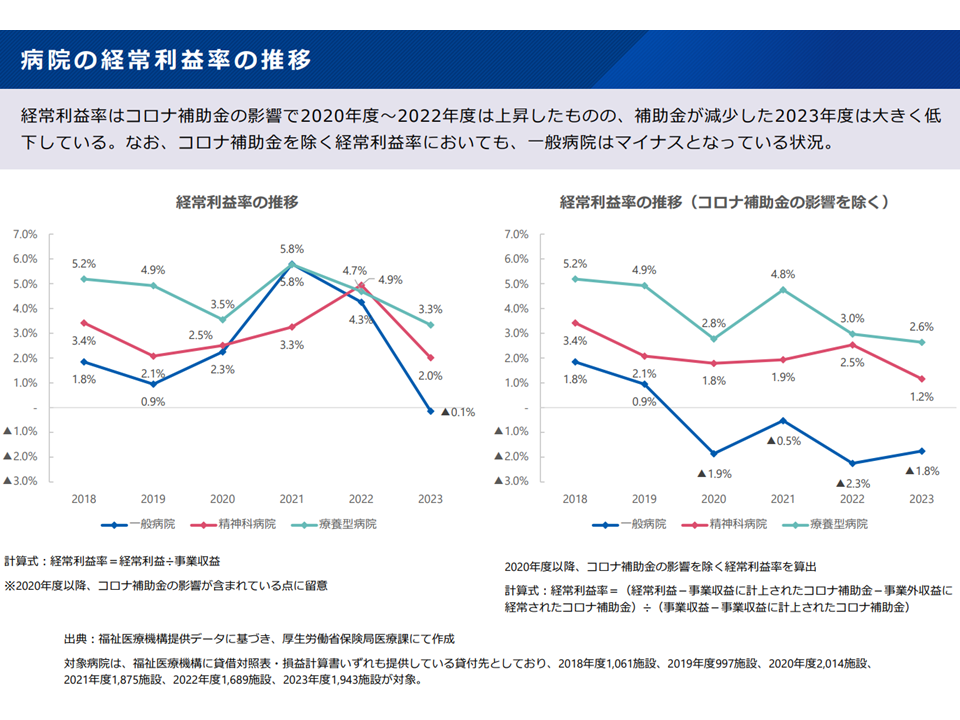

▽昨今、医療機関の経営状況は悪化している(事業利益率・経常利益率の低下)

医療法人の経営状況1(中医協総会(1)4 250423)

病院の医業利益率(中医協総会(1)5 250423)

病院の経常利益率(中医協総会(1)6 250423)

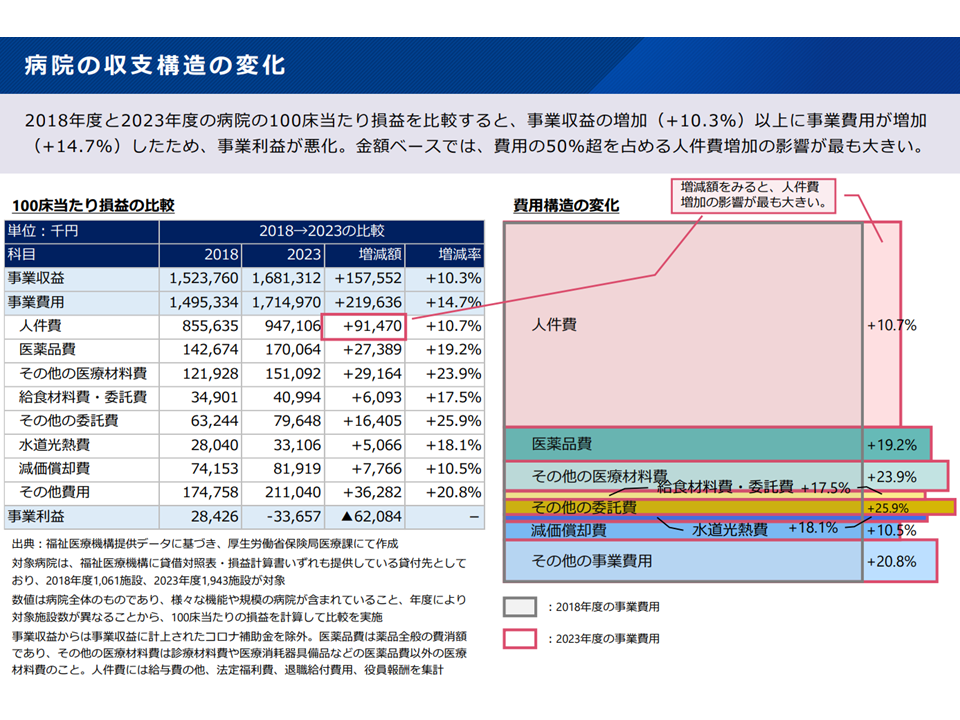

▽2018年度と2023年度の病院の100床当たり損益を比較すると、事業収益の増加(+10.3%)以上に事業費用が増加(+14.7%)したため、事業利益が悪化した(人件費増加の影響が最も大きい)

病院の収益構造の変化(中医協総会(1)7 250423)

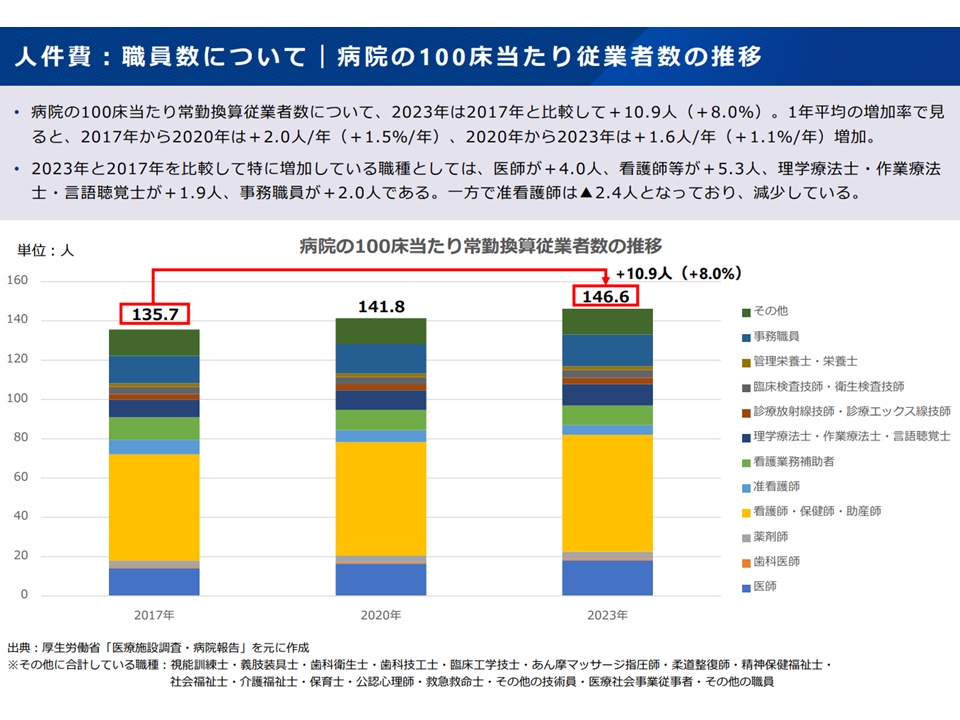

▽病院のスタッフ配置は2017年度から23年度にかけて増加している(人件費増の1要因)

病院の人員配置(中医協総会(1)8 250423)

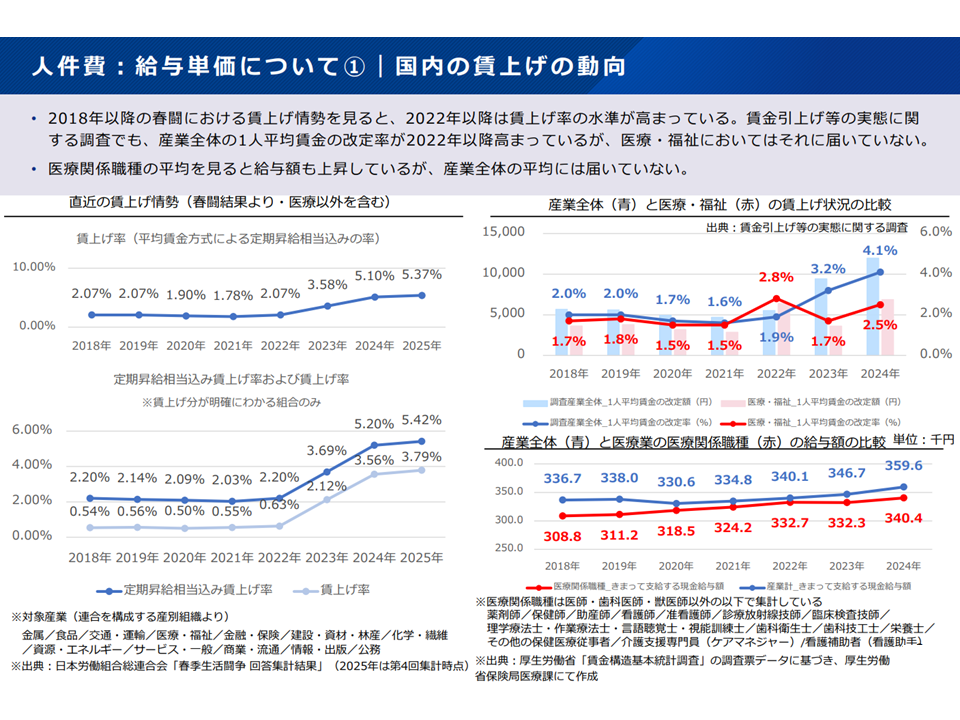

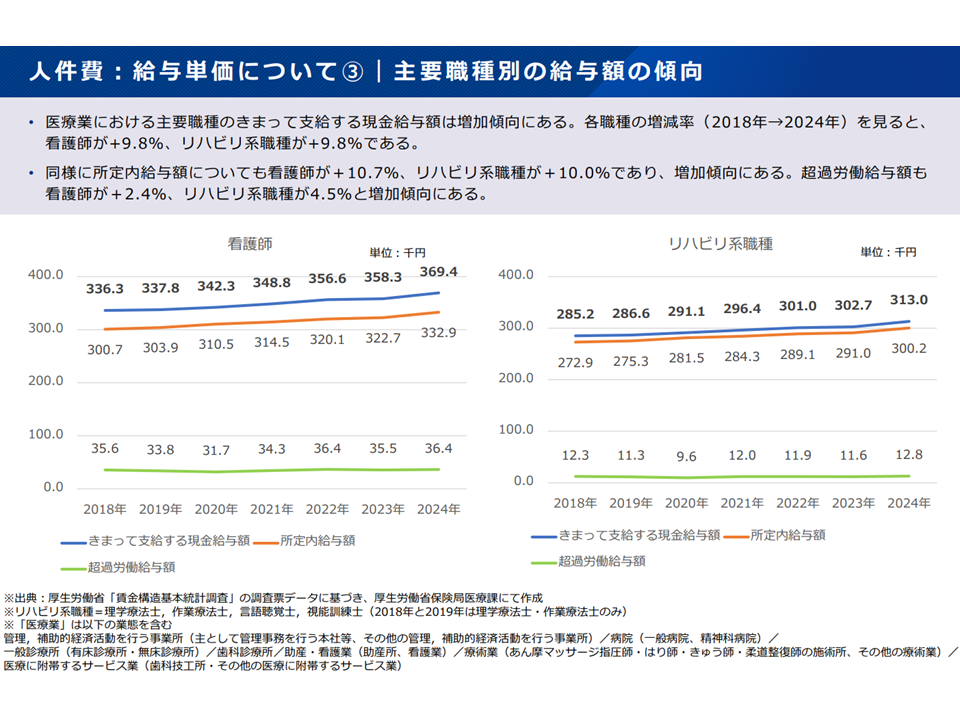

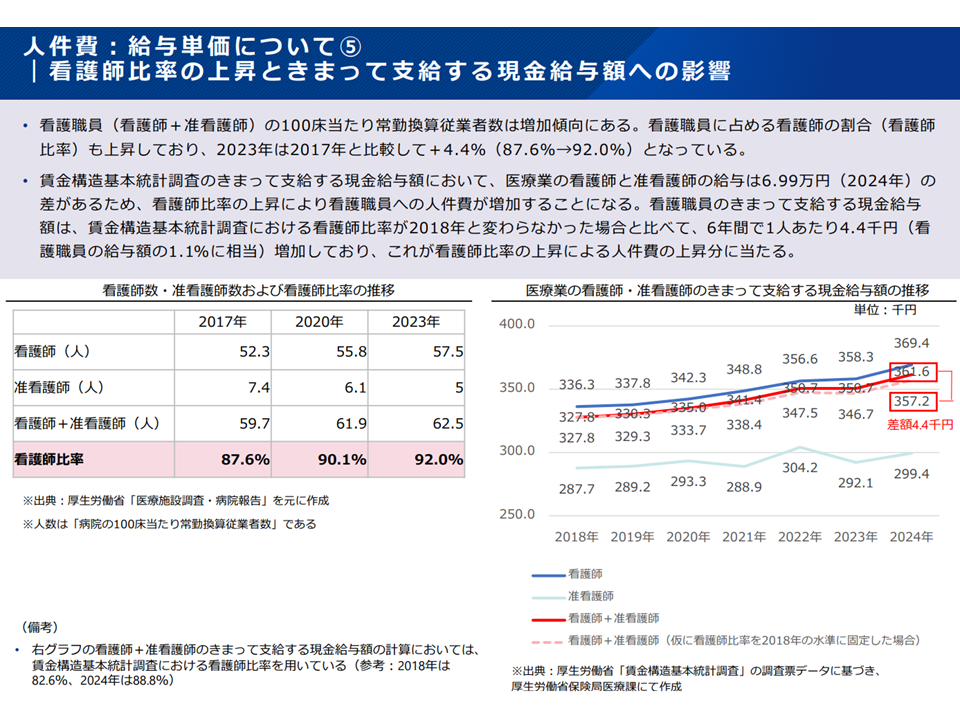

▽病院スタッフの給与単価は上昇(人件費増のもう一つの要因)しているが、全産業平均には届いていない

病院の人件費(単価)1(中医協総会(1)9 250423)

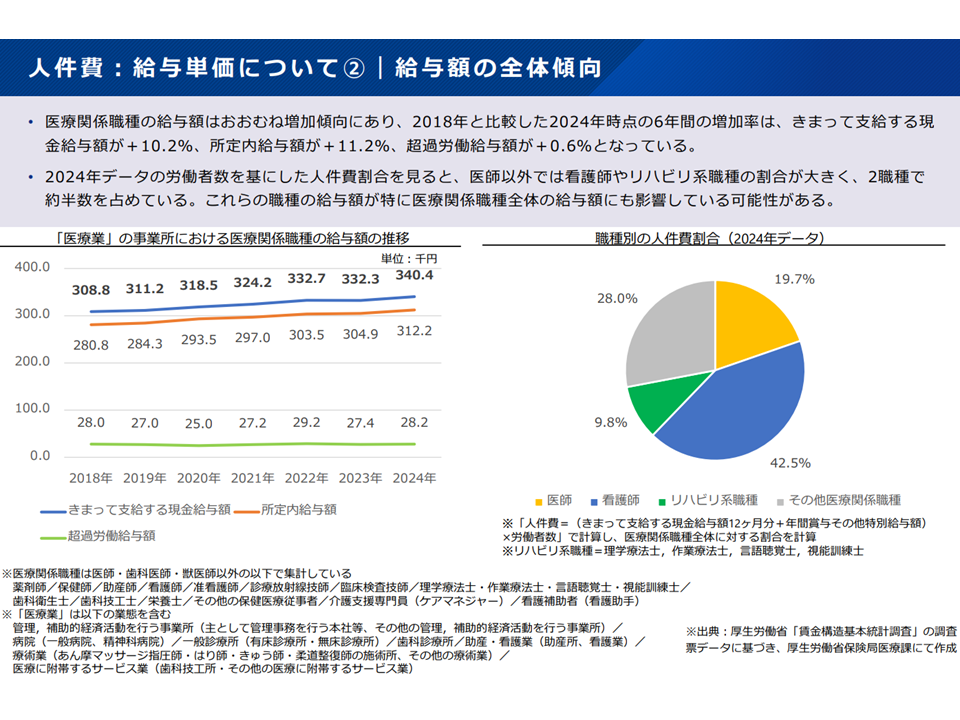

病院の人件費(単価)2(中医協総会(1)10 250423)

病院の人件費(単価)3(中医協総会(1)11 250423)

病院の人件費(単価)4(中医協総会(1)12 250423)

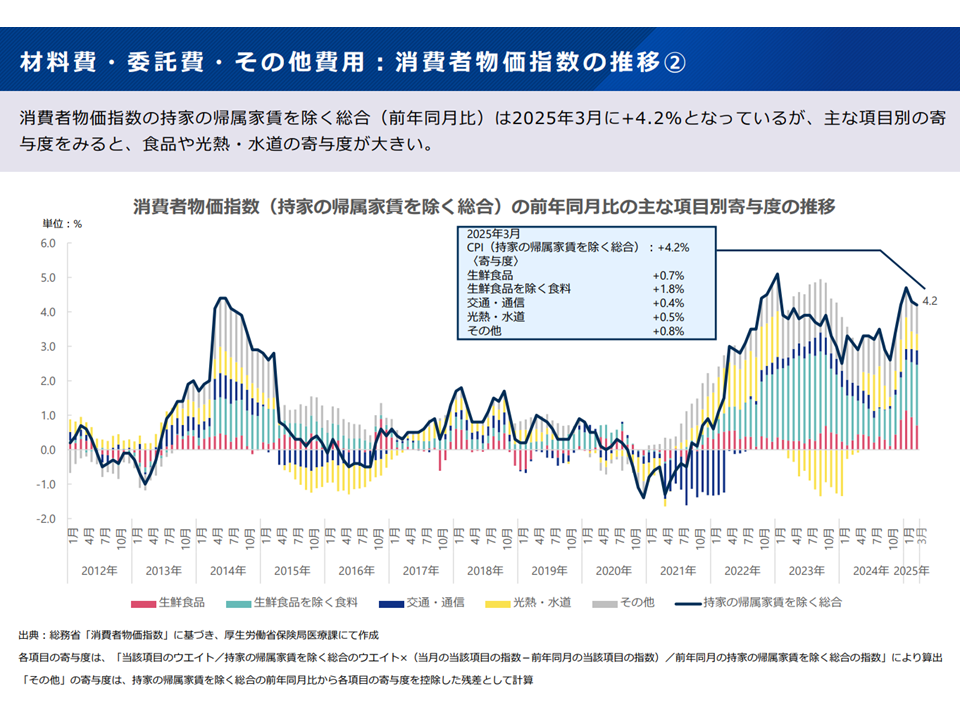

▽材料費・委託費・その他費用も増加している

物価の状況(中医協総会(1)13 250423)

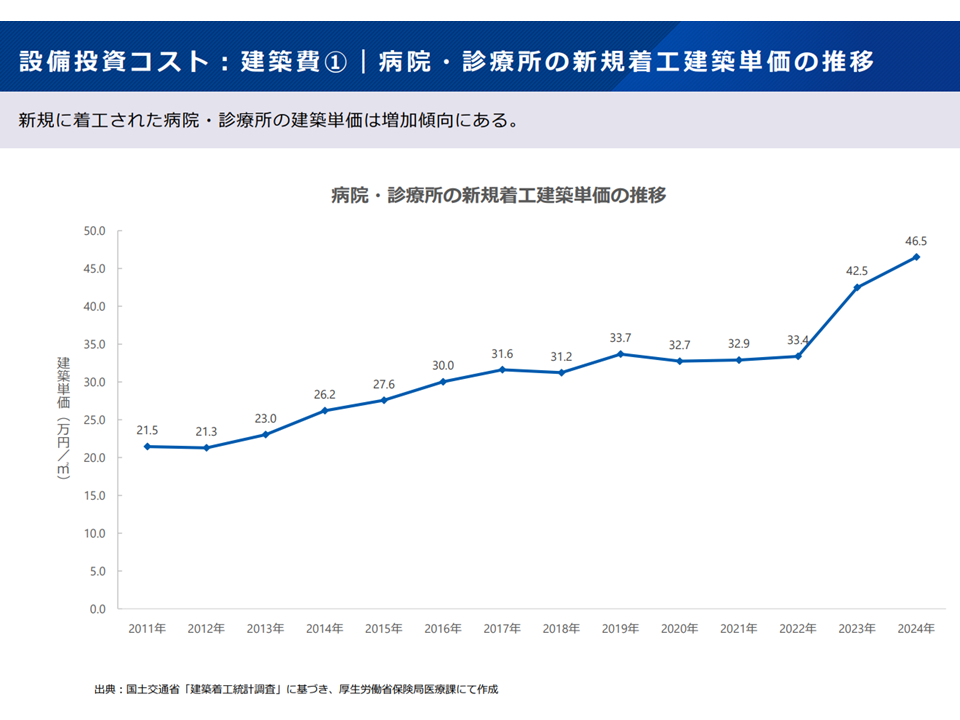

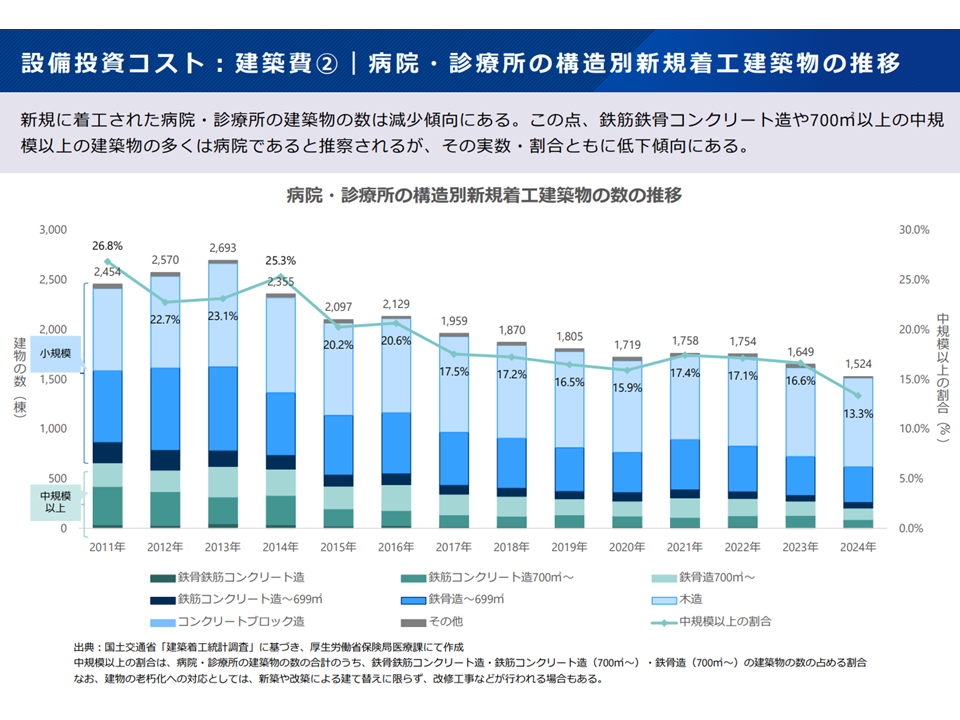

▽建築コストなども増加し、結果、医療機関の新規建築数などは減少している

建築費(中医協総会(1)14 250423)

医療機関の新規建築状況等(中医協総会(1)15 250423)

全体をまとめると、▼物価・人件費の高騰により、医療機関、とりわけ病院のコストが上昇し経営状況が厳しくなっている▼人件費高騰は「人員配置の増加」「給与費の引き上げ」の両側面から生じているが、給与費は上昇しているにもかかわらず、全産業平均には及んでいない▼地域医療構想の実現(急性期病院の集約化、病院機能の分化・連携の強化)が求められるが、建築コストが増加している—ことなどが見えてきています。

医療機関経営維持のために診療報酬の大幅引き上げが必要と診療側

こうした状況に対し、診療側委員は「物価・人件費の高騰に見合う診療報酬の設定(=大幅引き上げ)」を強く求めています。

例えば、▼医療機関経営は大変厳しく、賃上げや医療技術革新などへの対応が行えない。賃上げは「全産業>医業」となっており、このままでは医療人材不足に拍車がかかり、地域から医療機関がなくなる事態も起こりうる。国民にとっては「必要な地域医療が提供される」ことこそが幸福につながるが、それが危機に陥っている。こうした状況を念頭におく必要がある(長島公之委員:日本医師会常任理事)▼病院団体の調査では、2024年度診療報酬改定後にさらに病院経営が悪化しており、急性期病院では「継続的に、ほぼ満床」(病床利用率9割超)でなければ黒字を維持できない(つまりコロナ感染症のような不測の医療ニーズ増には対応できない)状況が明らかになっている。その背景には「コスト増、とりわけ人件費の増加に診療報酬の引き上げが追い付いていない」ことがあげられる。また福祉医療機構(WAM)の分析によれば「未来永劫、借入金を完済できない」危険ゾーンにある医療機関が4割を占めている点にも留意すべき(太田圭洋委員:日本医療法人協会副会長)▼病院経営の悪化は深刻さを増しており「2026年度診療報酬改定まで持たないのではないか」との意見まで聞こえてくる(池端幸彦委員:日本慢性期医療協会副会長、福井県医師会長)—とし、診療側委員はこぞって「今後、医療機関の機能分化・連携の強化を更に進める必要があるが、どの機能の医療機関であっても、経営が維持し、十分な医療提供を可能とするような診療報酬の設定が求められる」と強く訴えています。

また、医療機関の診療報酬収益を上げる方策の1つとして「加算の取得」が考えられますが、▼これまでは各種の加算を取得するために「新たな人員配置」などが求められ、かえってコスト増になることもあった。これまでの手法では経営が安定せず、「コスト増を前提とした報酬増」ではなく「純粋な報酬増」を行える仕組みが必要であり、これを2026年度診療報酬改定論議のスタートラインとすべき(長島委員)▼「診療報酬で評価されない」部分の経費増(例えば電子カルテ、償還価格が設定されない高額医療機器など)も顕著である。こうした物価全体の急騰にも対応できる診療報酬改定が必要である(太田委員)▼人材確保が極めて難しくなっており、「施設基準・人員配置基準を緩和するとともに、医療の質が下がらないように新たなアウトカム評価を組みわせた評価(加算創設等)」を検討する必要がある。「お金をかけず、効率的に、質の高い医療を提供する」ことを評価すべき(池端委員)—などの提案もなされました。池端委員の提案する「人員配置基準の緩和+アウトカム評価の導入」は魅力的な提案です。ただし「アウトカム」の設定はそう容易ではなく、少し時間をかけて研究・検討することも必要になってくるでしょう。

さらに、▼「どういった機能を持つ病棟では、どの程度の病床利用率であれば経営が維持できるのか」という視点での分析▼2025年度の賃上げを可能とするための対応—なども検討せよと診療側の太田委員は進言しています。各種ベースアップ評価料で2024年度の賃上げは一定程度できているが、太田委員は「多くの病院が2025年度には対応が難しいと考えており、このままでは他産業分野への医療人材流出に拍車がかかってしまう」と訴えています。

保険医療機関等の収益の大部分は「診療報酬」です。しかし、診療報酬は公定価格であるため、一般企業のように「物価や人件費が高騰し経営が厳しくなっているので、サービス価格(診療報酬)を引き上げて、コスト増を吸収しよう」と個々の医療機関等が行動することはできません。こうした状況下では診療報酬等の引き上げによって「物価、人件費等の高騰」分を補填することが必要不可欠となります。こうした視点に立てば、診療側委員の主張・要望は「極めて当然のこと」と言えるでしょう。

医療機関経営の窮状は理解できるが、診療報酬の引き上げ論に支払側は慎重姿勢

支払側委員もこの点について否定してはいません。

ただし、▼診療報酬改定論議は、医療機関等の経営状況だけでなく、医療保険者(健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険など)の財政状況なども勘案して、総合的な視点で行うものである。また、直近の状況だけでなく「過去のデフレ期の状況」も踏まえて中長期的な視点を持つことも重要である。1日当たり医療費は2000年度から2023年度にかけて入院で1.8倍、入院外で1.6倍となっており、これは「毎年2-3%、医療費の単価が上がってきた」ことを意味する。この「単価の伸び」は「医療保険加入者の報酬(給与)の伸び」などと大きく乖離している(端的に言えばサラリーマン等の給与は2000年度から23年度に1.8倍・1.6倍も増加していない)。健康保険組合の多くは赤字となっている。医療機関経営には「効率化」が強く求められており、「ベッド当たりの適正人員配置はどの程度か」といった検討も必要であろう(松本真人委員:健康保険組合連合会理事)▼医療機関の経営状況については「医療経済実態調査」(うち医療機関等調査)によって精緻に把握する必要がある(佐保昌一委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局長)▼現状の経営の厳しさは理解できるが、デフレ期にも診療報酬が上がっていたことに留意しなければいけない。過去の経営状況や内部留保なども見ていくべき(鈴木順三委員:全日本海員組合組合長代行)▼より詳細なデータを見て、実態を正確に把握する必要がある(奥田好秀委員:日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理)—など「診療報酬引き上げ」に慎重な構えを崩していません。

診療報酬の引き上げは「患者負担増」「保険料負担増」にも直結するため、現下の厳しい経済状況の中で「国民、とりわけ現役世代の保険料負担増を容易に認めることはできない」との考えが見て取れます。この考えにも頷ける部分があります。

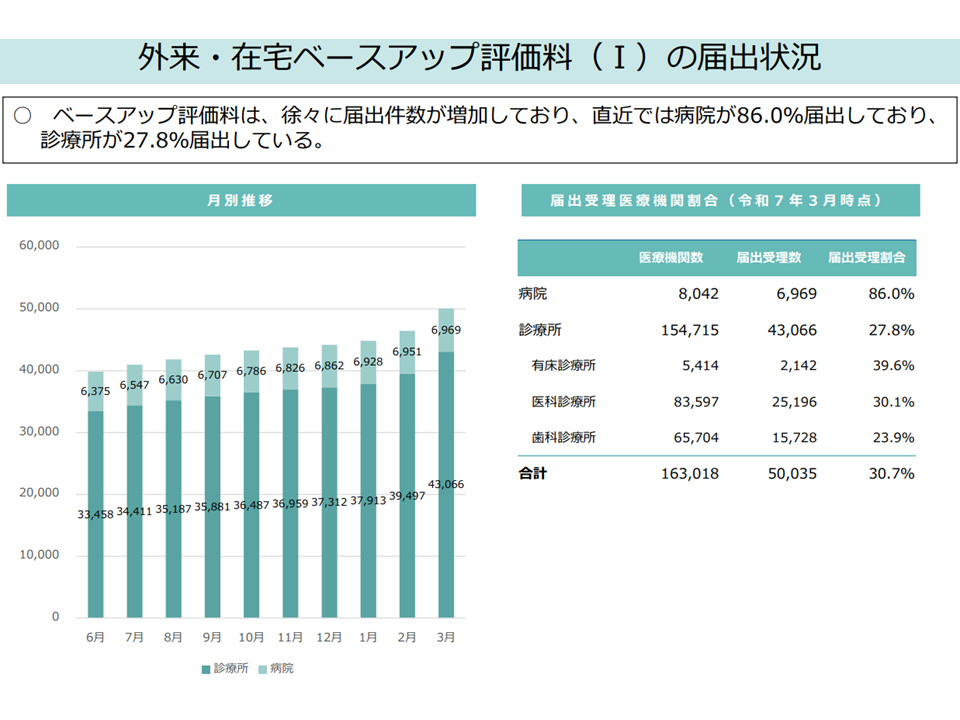

このほか支払側委員からは「クリニックではベースアップ評価料の取得が3割未満にとどまっており、この要因なども分析すべきである」との指摘が相次いでいます。

ベースアップ評価料の取得状況(中医協総会(1)16 250423)

2026年度の診療報酬改定論議は始まったばかりであり、今後も折に触れて「医療機関の経営」状況を踏まえた議論が重ねられていきます。「医療機関経営の維持」と「現役世代の負担増抑制」とのバランスを、どのあたりでとるべきなのか、今後の議論に要注目です。

今後の議論に向けて「さらなる分析」「最新データの収集」を求める声も両側委員から出されています。とりわけ診療側委員からは▼物価の上昇等は継続しており、最新のデータに基づく議論も必要である▼例えば民間医療機関について「税金の支払い」「借入金の返済」などの状況も見るべき▼「医業」利益率等の分析が重要である—と要望しています。

米田保険医療企画調査室長は、こうした意見も踏まえて、例えば▼医療機関の機能別・規模別・診療科別の医業利益率を分析する▼人件費に次いで経営に大きな影響を及び「委託費」などの状況を分析する—などの考えを示しています。

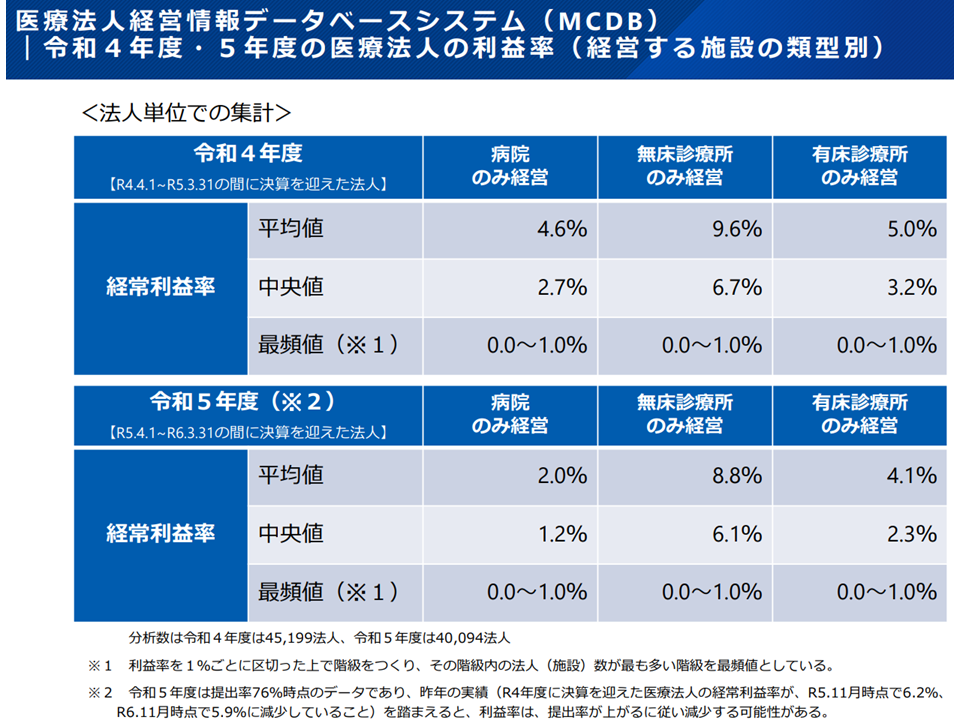

なお、支払側の松本委員は「医療機関の経常利益率を見ると、最頻値(最も多いゾーン)が『収支均衡ライン』(0.0-1.0%)というが、『医療の非営利性』を考慮して議論すべき」と指摘しています。これは「医療機関には非営利性が求められているので、ある意味、当然である」との指摘とも考えられますが、「非営利性」について少し誤解があるかもしれません。

医療法人の経営状況1(中医協総会(1)4 250423)

巷間「医療機関は非営利組織である」と言われます。しかし、これは「医療機関は儲けてはいけない」ことを意味するわけではありません。

医療機関でも、「十分な利益」(つまり儲け)がなければ「新しいスタッフの雇用」「スタッフの給与引き上げ」「新たな設備への更新」などが行えません。適正な医療提供を行い、十分な利益(儲け)を得て、それをより良い医療提供(優れた人材や設備の取得など)を目指して再投資していくことは、何ら非難されることではなく、むしろ「医療の質向上」に向けて推奨されるべきです。

「医療の非営利性」については、医療法第54条の「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」との規定を根拠にあげることがありますが、これは「株式会社のように、医療法人の出資者が自身の利益(配当)のみを考え、採算の取れる医療提供のみを求め、不採算医療の提供をやめる」ような事態を防止するための規定と言えます。つまり医療の非営利性は「利益のみを追い求め、必要な医療提供がゆがめられることがあってはいけない」と考えるべきでしょう。

「医療機関は非営利組織である」→「経営状況が収支均衡ラインに集中するのは当然である」との考えは、「非営利性の誤解」に基づく危険なものであると認識しておく必要があるでしょう。

もちろん、医療費の財源は「公費(税金)、保険料、患者負担」であり、こうした国民負担が過度に重くなってはいけない点にも十分な配慮が求められることも述べるまでもありません。

【関連記事】

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体