2025年8月18日時点の医療用医薬品供給状況を公表、成分・製品で異なるが供給状況は相当程度改善してきている—厚労省

2025.8.20.(水)

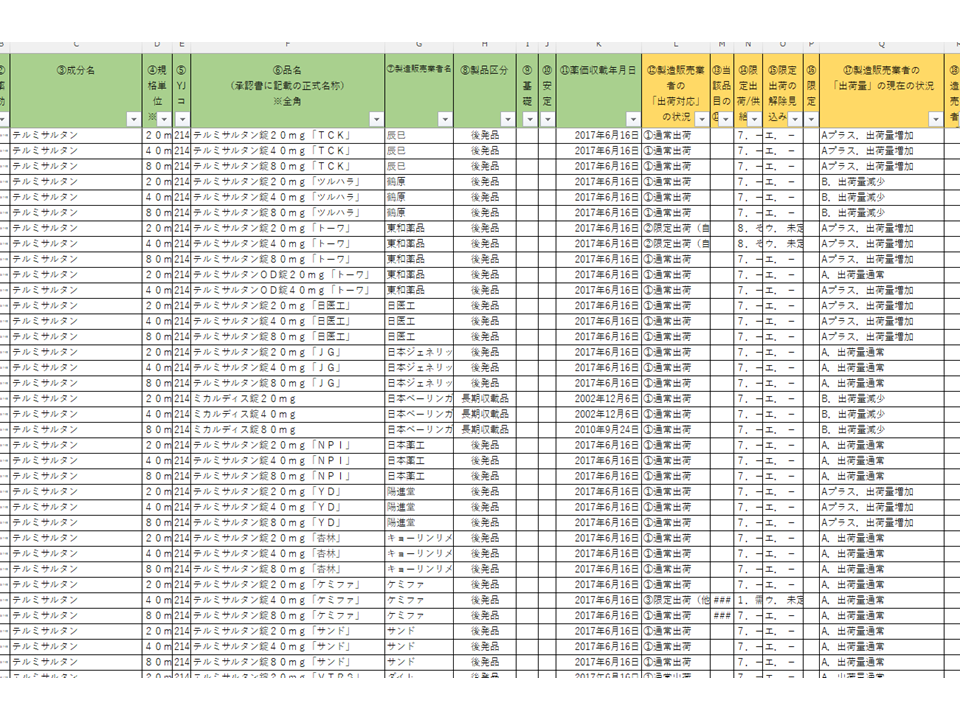

厚生労働省が8月18日、同日(本年(2025年)8月18日)現在の「医薬品供給状況にかかる調査」結果を公表しました(厚労省サイトはこちら(エクセルファイルをダウンロードし、「品目別の出荷状況」を把握できる))。

一部後発品メーカーの不祥事に端を発する医薬品の欠品・品薄などが続いています。状況は徐々に改善してきていますが、医療現場では診療に支障が生じる事態にまで至っています(関連記事はこちら)。

厚労省や医薬品メーカーで構成される日本製薬団体連合会(日薬連)も事態を重く受け止めており、定期的に「医薬品供給状況にかかる調査」を行い、結果を公表。今般、本年(2025年)8月18日時点の「医薬品供給状況にかかる調査」結果が公表されました。

例えば、高血圧症治療薬の「テルミサルタン」(後発品)に注目してみると、64製品のうち▼18品目が「Aプラス:出荷量増加」▼38品目が「A:出荷量通常」▼7品目が「B:出荷量減少」▼1品目が「C:出荷停止」—という状況です。

2025年8月18日時点の医薬品供給状況(抜粋)

本成分については、供給状況は「相当程度改善している」ことが分かりますが、依然として、一部に「出荷量減少、出荷停止」品目もあります。

成分・製品ごとに状況は異なっており、また、時間の経過とともに状況は変化しています。

「自院の採用製品について出荷調整などは行われていないか、調整が行われ入手困難な場合には、どの代替薬が比較的潤沢か」などを確認する必要があります。このリストも参考に、卸業者と納品調整を行うことも重要です。

なお中央社会保険医療協議会では、来年度(2026年度)の薬価制度改革に向けた議論が始まっています。そこでは、「医薬品の安定供給」が改革の柱の1本に据えられています。

【関連記事】

2026年度薬価制度改革に向けた論点が出揃う、イノベーション評価・皆保険の持続可能性・安定供給の3本柱—中医協・薬価専門部会