少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

2025.4.28.(月)

昨今の物価・人件費等の急騰に対応できるよう、病院収益の柱である「入院基本料」の大幅な引き上げ、人材確保が困難となる中での「人員配置でなく、アウトカムやプロセスを評価する仕組み」の研究を2026年度診療報酬改定で行うべきである—。

また病院経営の危機的な状況を踏まえて「社会保障関係費の伸びを、高齢化の範囲に抑える」との政府方針について、改めて抜本的な見直しを行うべきである—。

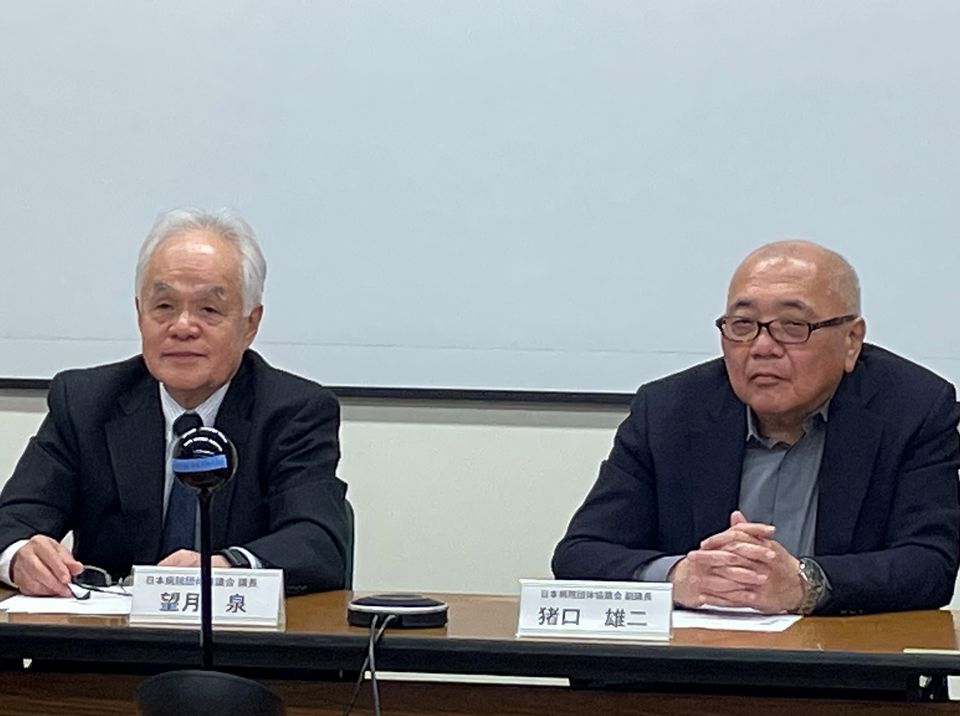

15の病院団体で構成される日本病院団体協議会の代表者会議(会長・副会長クラスのトップ会合)でこうした点が確認されたことが、終了後の記者会見で望月泉議長(全国自治体病院協議会会長)と猪口雄二副議長(全日本病院協会会長)から明らかにされました。

4月25日の日本病院団体協議会・代表者会議後に記者会見に臨んだ望月泉議長(全国自治体病院協議会会長、向かって左)と猪口雄二副議長(全日本病院協会会長、向かって右)

「物価・人件費の急騰」に迅速に対応できる診療報酬の仕組みを導入せよ

日本病院団体協議会は、日本病院会、全日本病院協会、全国自治体病院協議会など15の病院団体で構成される組織で、主に「診療報酬改定に向けて病院団体の意見をすり合わせ、共同提案・要望を行う」などの活動をしています(もちろん、診療報酬以外の医療の諸課題についても議論を行っている)。

Gem Medでも報じたとおり4月16日に、福岡資麿厚生労働大臣に宛てて、次のような2026年度の診療報酬改定に係る要望書【第1報】を提出しています。

(1)入院基本料の引上げ

→諸物価・人件費・各委託費の高騰、建築費の高騰などのコストが上昇する中でも、病院経営の持続性確保・質の高い医療サービス提供の維持・患者への適切なケアを継続することが可能となるよう「入院基本料の大幅な引き上げ」を要望する

(2)物価高騰や人件費高騰に適切に対応する仕組みの導入

→2年に1度の診療報酬改定では「物価・人件費高騰のスピード」に対応できないために病院経営が悪化している

→「コスト上昇に迅速に対応できる診療報酬上の新たな仕組み」(自動調整システム、加算制度等)の導入を要望する

(3)「人員配置を基本要件とした従来型の診療報酬体系」の抜本的な見直し

→少子超高齢社会の到来により医療スタッフの確保は困難を極め、看護補助者や事務職員等の処遇が一般企業の賃上げに追い付かないために他業種への人材流出に歯止めが掛からない

→「人員配置基準ありき」の診療報酬体系を柔軟化し、「医療の質やアウトカム評価、医療サービス提供の質を維持するためのプロセス評価」などの段階的な導入を要望する

(4)医療DX推進に係る費用に対する適切な評価

→マンパワー確保が困難な中で、医療の質を維持するために医療DXの推進が避けられないが、相当の初期投資と維持費(ランニングコスト)、人材育成が必要となる。電子カルテについてもベンダーから物価高騰、人件費高騰を踏まえて巨額の更新費用を求められており、病院経営を著しく圧迫する原因となっている

→「医療DXの推進に係る費用」に対する適切な評価の仕組み導入を要望する

(5)入院時食事療養費に対する継続的かつ適切な評価

→入院時食事療養費について、1食当たり2024年度に「+30円」・2025年度に「+20円」の引き上げが行われたが、今なお各医療機関における給食部門はほぼ赤字の状態から改善していない

→現状の「食材費・人件費・給食委託費の高騰に見合う適切な評価」を要望する

また、こうした要望項目の前提として「社会保障関係費の伸びを高齢化の範囲にとどめる」という政府の方針を抜本的に見直すべきと日病協は訴えていますが、4月23日の財政制度等審議会・財政制度分科会では財務省サイドから「社会保障関係費の伸びを高齢化の範囲にとどめるという政府の方針を堅持すべき」との考えが示されました。

この点について望月議長は「医学・医療は日々進展しており、その成果を国民に還元しないことは許されない」とし、財務省や財政審に「方針の見直し」を改めて求めています。

また、上記要望項目の(3)「人員配置を基本要件とした従来型の診療報酬体系の抜本的見直し」について猪口副議長は、「この項目は他とは少し毛色が違う。人口減少・若者減少がすすみ、東京ですら医療人材確保が困難な中では、今の『人員配置ありきの診療報酬体系』(代表的なものが『7対1看護配置を評価する急性期一般入院料1』)では病院を維持できなくなる。診療報酬・介護報酬の双方について『ストラクチャー評価』(人員配置等の評価)から『プロセス・アウトカム評価』へと段階的に移行していかなければならない。2026年度診療報酬改定を契機に、さまざまな知恵を出し合ってプロセス・アウトカム指標を研究・構築する必要がある」旨をコメントしています。

この点について望月議長は、「保険者サイドも厳しい状況があり、慎重な意見が出ることは予想された。しかし、現在の病院経営の厳しさは『それどころでない』点、『このままでは病院が倒れてしまう』状況などはきちんと理解してもらえたのではないか」との考えを示しており、今後の中医協論議に期待を寄せました。

他方、病院経営を圧迫する要因の1つとして「消費税問題」があります。

保険医療では「消費税は非課税」とされ、医療にかかる消費税の多くは患者ではなく、医療機関が最終負担しています(控除対象外消費税)。この消費税負担を補填するために、特別の診療報酬改定(消費税対応改定)が行われていますが、物価の急騰や円安などにより「医療機関の負担する消費税」額も上昇しています(医療材料は海外からの輸入品が多い)。このため「仮に診療報酬改定時点で『診療報酬による消費税補填』が十分に行われていた」としても、その後の物価等急騰が生じれば、消費税負担も上昇し「診療報酬による消費税補填は十分にはなされない」事態に陥ります。また診療報酬による消費税対応は平均値でなされるため、「そもそも物品購入量の多い高度急性期病院などでは、十分な対応がなされていない」との指摘もあります。

この点について猪口副議長は「肌感覚では、消費税負担がものすごく大きくなっている。消費税率10%の現時点でもこの有様であり、今後、消費税率が引き上げられるようになれば十分な補填がなされなくなると強く心配している」とコメント。さらに、消費税補填の過不足を解消するために病院団体では「消費税は課税として、過不足のない補填(言わば還付)を行う」よう求めていますが、猪口副議長は「長年放置されており、ここまで来て、課税制度への見直しが可能なのか、非常に大きな問題である」との心情も吐露しています。

1989年の消費税導入時点でも、識者や病院関係者は「消費税を非課税とし、診療報酬で対応すれば過不足が必ず生じてしまう」と危惧しましたが、一部団体がこれを是とし、今の事態となっています。新たな仕組みを導入する際には「事前に影響等を十分に考慮し、また事後に速やかに検証を行い、必要に応じた見直しをする」ことがいかに重要であるかを確認できる事項と言えるでしょう。

さらに、こうした点全体を考慮し「人件費、高度な機器購入など、病院の実情に応じて様々なコストに充当できるように、(1)の入院基本料の大幅引き上げを最優先で求める」考えが望月議長・猪口副議長から強調されています。

また、同日の代表者会議では「電子処方箋を利用するための『HPKIセカンド電子証明書利用』について、突然の有償化に困惑しており、国策として進める以上、適切な補助を行うべき」との考えを再確認し、近く厚生労働省医薬局へ補助に関する「申し入れ」を行うことも決定しています(関連記事はこちら)。

なお財務省は、4月23日の財政制度等審議会・財政制度分科会に「医療人材紹介会社の規制強化」などの方針も打ち出しています。この点については「個人的見解である」としたうえで、望月議長から「人材紹介会社では『年報の3-4割』を手数料しているが、紹介を受けても入職して数か月で辞めてしまい、手数料も戻ってこない(例えば「入職から3か月以内の退職では手数料を返還するが、それ以降は返還しない」などの契約を結ぶケースが多い)。このため医師偏在対策の中で『全国的なマッチングシステム構築』などが打ち出されており、医師会や病院団体なども交えた公的な仕組みで医療人材確保が進むと良い」とのコメントが、また、猪口副議長から「紹介会社への手数料支払いは経費増の大きな要因となっている。ハローワークなどでは人材確保ができないために紹介会社へ頼らざるを得ない状況がある。そうした中で規制を強化することで、人材確保がうまくできるのか、難しい問題だ」との考えが示されています

【関連記事】

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体

電子処方箋を利用するための「HPKIセカンド電子証明書利用」、突然の有償化に困惑、国策として進める以上「補助」すべき—日病協

仮に国民医療費が4兆円(医療費の1割弱)削減されれば、まっとうな医療提供が行えなくなってしまう—日病協

日病・全日病・医法協・日精協・日慢協・全自病の6病院団体で病院経営の窮状に関するデータ揃え、「病院経営支援」を要望へ—日病協

病院経営は危機に瀕しており、「緊急的な財政支援」「物価・賃金上昇に対応できる診療報酬」などを実施せよ—5病院団体

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会