電子処方箋を利用するための「HPKIセカンド電子証明書利用」、突然の有償化に困惑、国策として進める以上「補助」すべき—日病協

2025.3.28.(金)

電子処方箋を利用するための「HPKIセカンド電子証明書利用」について、突然の「有償化通達」が行われており、医療現場としては困惑している。国策として電子処方箋を推進する以上、「十分な補助」(有償化分の全額補助=無償化)を行うべきであり、近々に厚生労働省医薬局に申し入れを行う—。

3月28日に開かれた日本病院団体協議会の代表者会議でこうした点が確認されたことが、会議終了後に仲井培雄議長(地域包括ケア推進病棟協会会長)・望月泉副議長(全国自治体病院協議会)から明らかにされました。

また、同日には2026年度の次期診療報酬改定に向けた要望の第1報(総論)が概ねまとめられています。最終精査のうえで4月にも厚労省に要望書が提出される見込みです。

3月28日の日本病院団体協議会・代表者会議後に記者会見に臨んだ仲井培雄議長(地域包括ケア推進病棟協会会長、向かって左)と望月泉副議長(全国自治体病院協議会会長、向かって右)

2026年度診療報酬改定に向けた要望書の第1報(総論)を4月にも厚労省へ提出

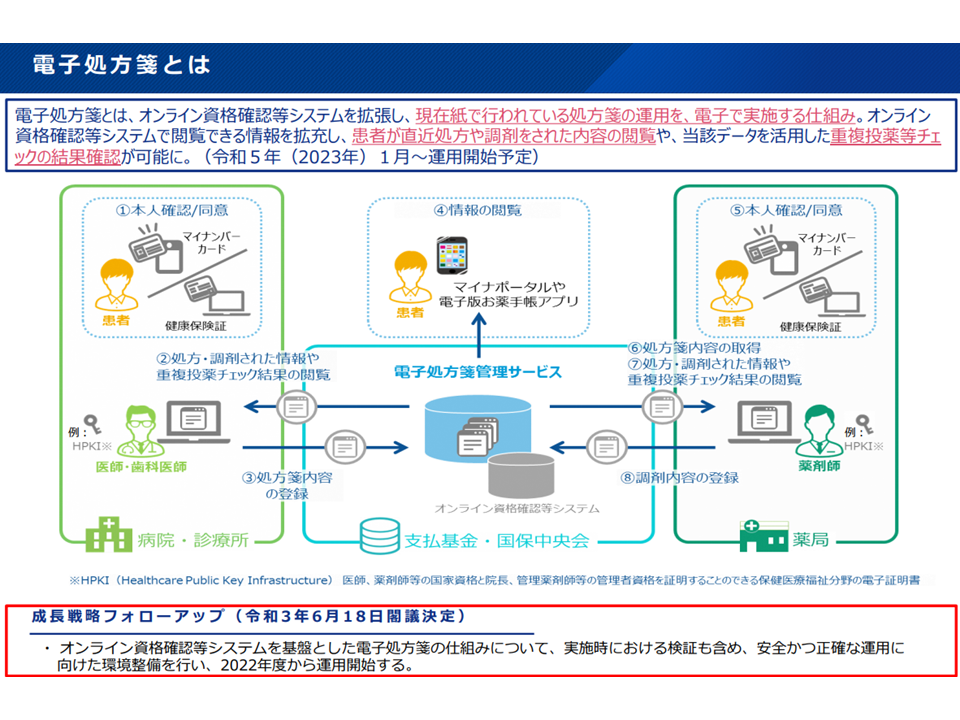

2023年1月から電子処方箋システムが稼働しています。電子処方箋は、オンライン資格確認等システムのインフラを活用し、これまで「紙」で運用されていた医療機関から薬局への処方指示(処方箋発行)を「オンライン」で行う仕組みで、大まかな流れは以下のようになります(関連記事はこちら)。

(a)患者が医療機関を受診し、「電子処方箋の発行」を希望する(オンライン資格確認等システムでの資格認証や診察時などに確認、マイナンバーカード以外で受診する場合には口頭で確認する)

↓

(b)医療機関において医師が、オンライン資格確認等システムの中に設けられる【電子処方箋管理サービス】に「処方箋内容を登録」する

↓

(c)医療機関は患者に「電子処方箋の控え」(紙、アプリ)を交付する

↓

(d)患者が薬局を受診し、「電子処方箋の控え」を提示する

↓

(e)薬局において、薬剤師が【電子処方箋管理サービス】から「処方箋内容」を取得し、調剤を行う

↓

(d)患者に薬剤を交付する

このうち(b)および(e)において、患者同意の下で「過去に処方・調剤された薬剤情報」の閲覧が可能になるため、重複投薬や多剤投与、禁忌薬剤の投与などを「リアルタイム」でチェックし是正を図ることが可能になります。質が高く効率的な医療提供を目指す医療DXの重要な柱の1つと言えます。

電子処方箋の概要(健康・医療・介護情報利活用検討会1 221019)

レセプト情報やカルテ情報の共有では一定のタイムラグが生じるため「リアルタイムでの処方内容是正等」が困難であり、「リアルタイムで処方情報を確認して重複投薬や禁忌薬剤の投与を是正できる電子処方箋」のメリットは非常に大きくなります(服用した後に「その薬は禁忌でした」と伝えられても困ってしまう)。このため「すべての医療機関・薬局での導入」が目指されていますが、医療機関では導入が遅れており、「2025年3月末に、概ねすべての医療機関・薬局で導入する」という目標は見直されることになっています。ただし、「電子処方箋の導入を積極的に進める」方針に変更はありません。

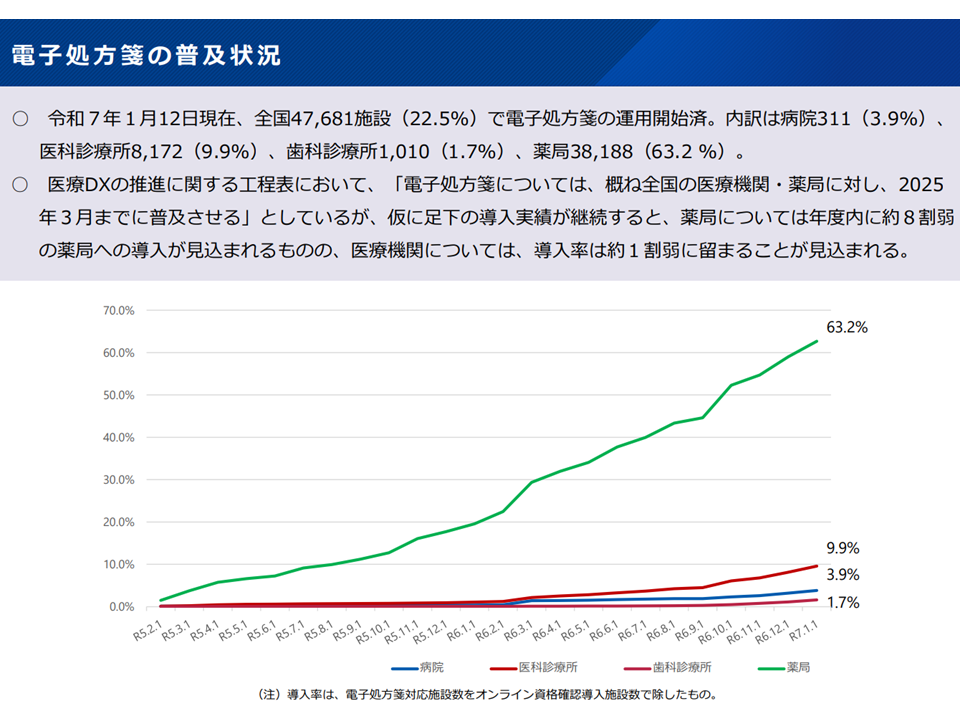

電子処方箋の導入状況(社保審・医療保険部会1 250123)

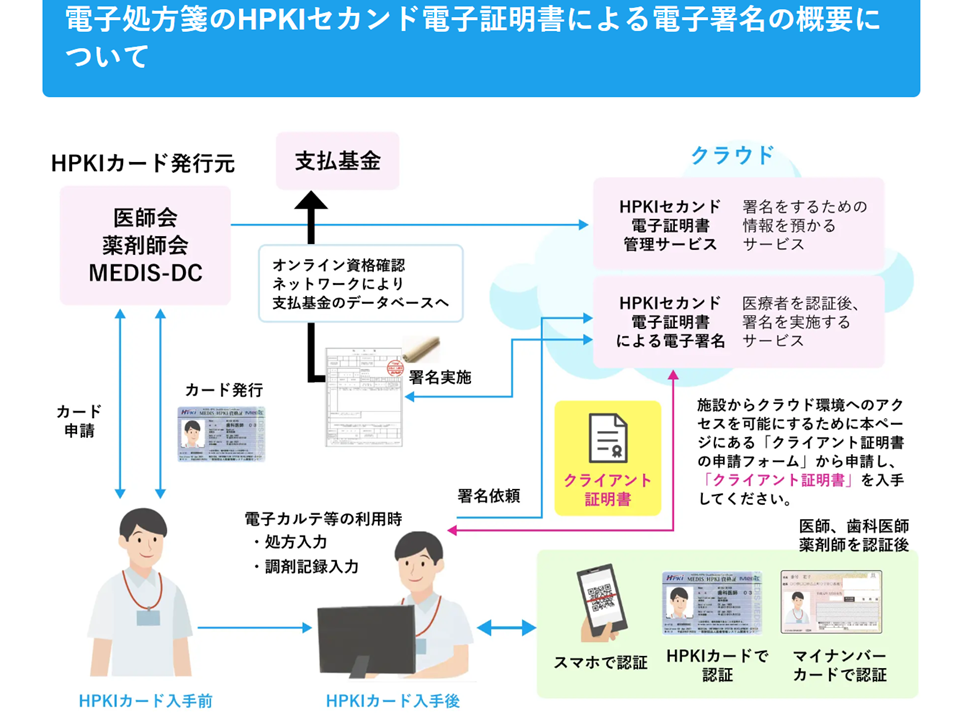

ところで電子処方箋システムを用いて医療機関の医師・歯科医療機関の歯科医師が薬剤を処方し、薬局の薬剤師が調剤を行う際には「クライアント証明」(自分が医師・歯科医師・薬剤師であることなどの証明)をする必要があります(無資格者による処方・調剤の防止)。この証明にはHPKIカード(自分が医師・歯科医師・薬剤師であること証明するカード)が用いられますが、世界的な半導体・ICチップ不足によってHPKIカードの生産が遅れていることから、【HPKIセカンド】という仕組みが用いられています。これはHPKIカード発行対象者に対して追加で発行される電子証明書で、「HPKIセカンドをクラウドサーバ上に格納し、利用者(医師等)が事前に登録を行ったマイナンバーカードや生体認証付きモバイル端末などで認証することによってクライアント証明を可能にする」ものです(医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)のHPKIセカンドに関するサイトはこちら)。

HPKIセカンドの概要

このHPKIセカンドは、これまで「無償」(無料)で利用することが可能でしたが、MEDIS-DCは本年(2025年2月)に「継続的な公的資金の確保が困難であり、この4月(2025年4月)より、経費の一部としてサービス利用料を負担してほしい」旨を医療機関に通達しました。

【年間サービス利用料】(MEDIS-DCサイトはこちら)

・診療所、保険薬局:1万円(税込1万1000円)

・400床未満の病院:5万円(同5万5000円)

・400床以上の病院:10万円(同11万円)

この点について3月28日の日病協・代表者会議では▼事前の説明なく、突然「有償化」を告げられて困惑している。甚だ丁寧さに欠けている▼これから「さらに電子処方箋の普及に力を入れなければならない」中で、「予定外の費用負担」が今後も医療機関等に求められることになれば、普及の妨げとなってしまう▼国策として電子処方箋を推進する以上、「十分な補助」(有償化分の全額補助=無償化)を行うべきである—との意見が相次ぎ、「近々に厚労省医薬局にこの旨を申し入れる」考えを仲井議長・望月副議長が明らかにしました。

なお、同日の日病協・代表者会議では「2026年度の次期診療報酬改定に向けた要望の第1報(総論)」が概ねまとめられたことも仲井議長・望月副議長から明らかにされています。

▼入院料の適切な点数設定等▼継続する物価高騰への対応▼ストラクチャー(人員配置)の在り方▼医療DXの推進▼入院時の食費—などについて、病院団体による総論的な考え方がまとめられており、今後、文言を最終精査し、「4月にも厚生労働省に提出する」ことになります(その後、6月にも各論の要望を取りまとめて提出する予定)。

【関連記事】

電子処方箋の導入率、医療機関では2025年3月末でも「1割に届かない」見込み、目標を見直し、診療報酬対応も検討へ—社保審・医療保険部会

仮に国民医療費が4兆円(医療費の1割弱)削減されれば、まっとうな医療提供が行えなくなってしまう—日病協

日病・全日病・医法協・日精協・日慢協・全自病の6病院団体で病院経営の窮状に関するデータ揃え、「病院経営支援」を要望へ—日病協

病院経営は危機に瀕しており、「緊急的な財政支援」「物価・賃金上昇に対応できる診療報酬」などを実施せよ—5病院団体

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会