全ての医療機関に「患者取り違えなどの起きてはならない重大事故」把握や「医療事故か否かの判断プロセス」記録など義務化—医療安全検討会

2025.10.30.(木)

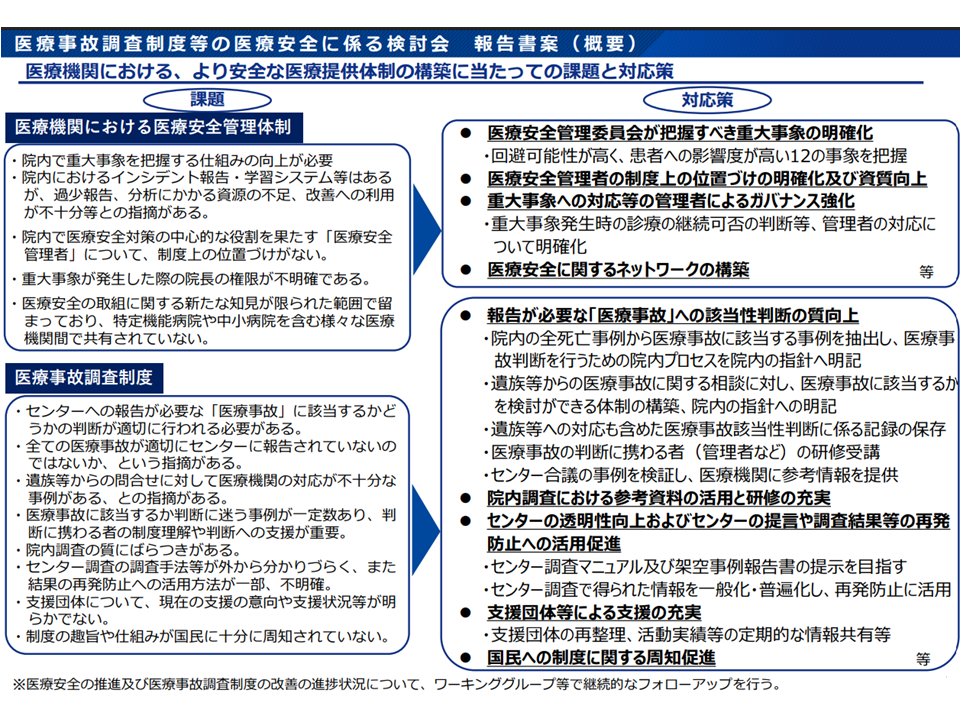

医療機関等における医療安全対策をさらに進めていくために、例えば▼すべての医療機関に、患者取り違えなどの「起きてはならない医療事故」(ネバーイベント)を把握することを義務づける▼すべての病院に「医療安全管理者」の配置を義務づけ、研修受講を促していく▼医療事故調査支援センターに報告すべき「医療事故」かどうかを判断するにあたっての根拠などを記録し、保存することを義務づける—。

10月29日に開催された「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で、こうした内容が大筋で了承されました。委員意見を踏まえた「文言追加」などを行ったうえで、いそぎ報告書を確定。その後、関係省令(医療法施行規則)などの改正に繋げます。来年度(2026年度)にも省令改正が行われる見込みです。

報告書概要(医療安全検討会2 251029)

すべての医療機関に、患者取り違えなどの「起きてはならない医療事故」把握を義務化

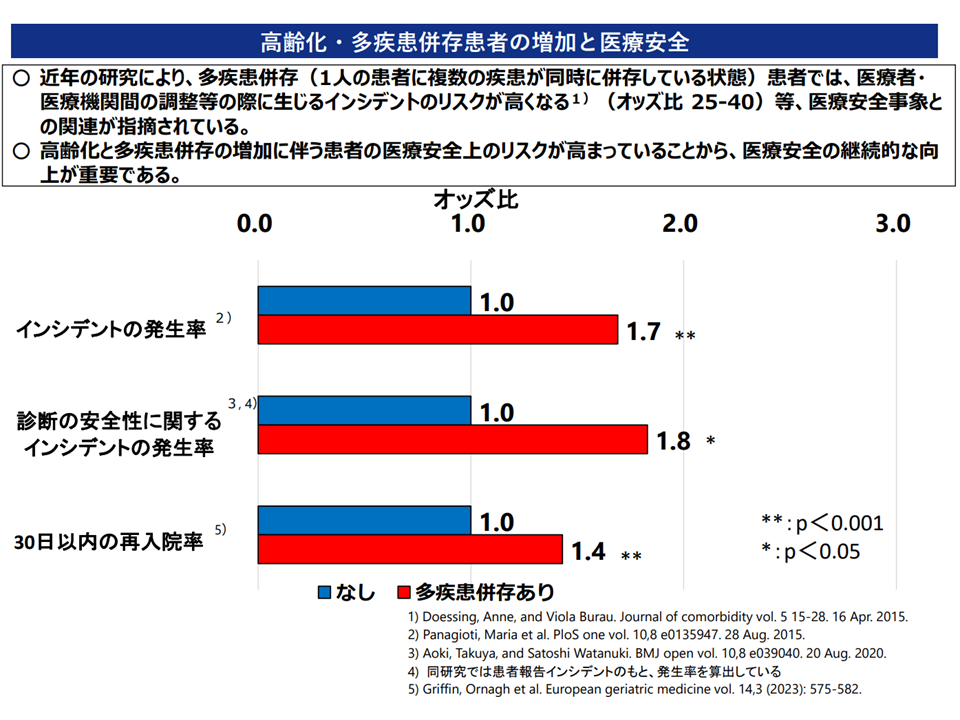

医療安全の重要性は論を待ちません。また、高齢化・多疾患併存患者の増加に伴ってインシデント事例などが増加しており、医療安全の重要性が今後、さらに増していくことは確実です。

高齢化・多疾患併存患者の増加で、医療安全の重要性がますます高まっている(医療安全検討会1 251029)

医療安全検討会では、こうした状況も踏まえて、さらなる医療安全の確保を目指し(A)医療機関における医療安全管理体制の改善(B)医療事故調査制度の改善—の2点に焦点を合わせて議論を重ねてきました。

10月29日の会合では、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の加藤拓馬室長が、これまでの議論を踏まえた報告書案を提示しました。

まず(A)の「医療機関における医療安全管理体制」に関しては、次のような改善・改革方向が示されています。すでに医療法・医療法施行規則(厚生労働省令)で、病院管理者(院長等、以下同)に▼医療安全管理指針の整備▼医療安全管理委員会の設置▼医療安全管理のための職員研修実施▼事故報告等の医療安全確保のための方策実施▼医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、診療用放射線の安全利用責任者の配置▼高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療提に当たっての安全確保措置実施—などを義務化していますが、「さらなる安全管理体制の確保」を目指すものです(関連記事はこちら)。

(1)重大事象把握の質向上

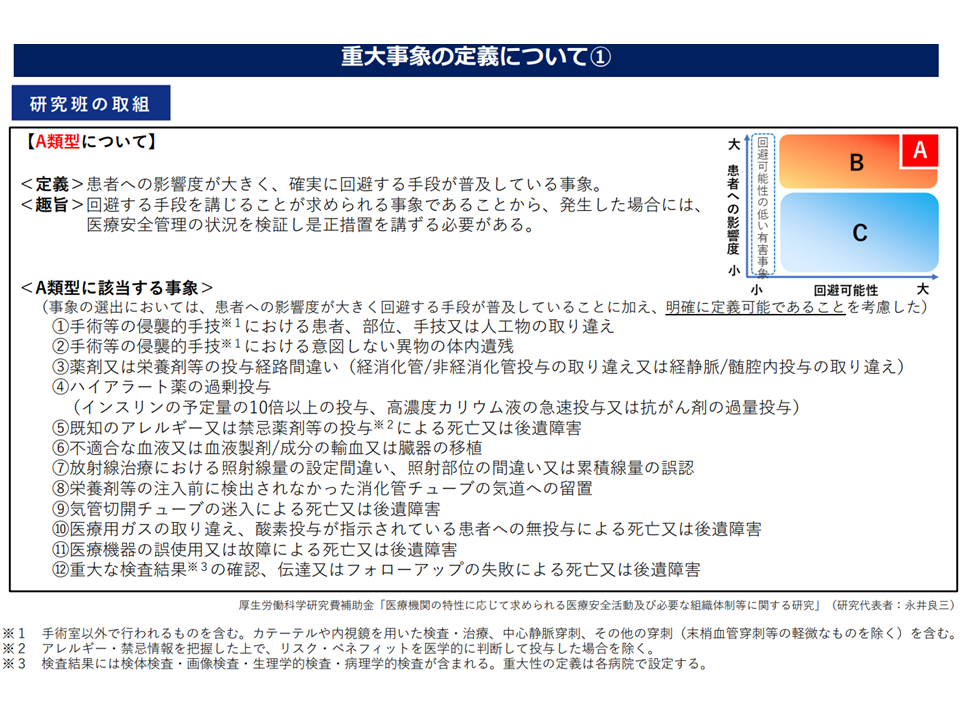

▽医療機関の医療安全管理委員会などが「自院で発生した重大事象」を確実に把握できるように、「患者への影響度が高く、かつ回避可能性が高い12の事象」(手術における患者取り違えなどの、いわゆるネバーイベント、下図表のA類型)を「報告すべき重大事象」に含める(報告義務の対象拡大)

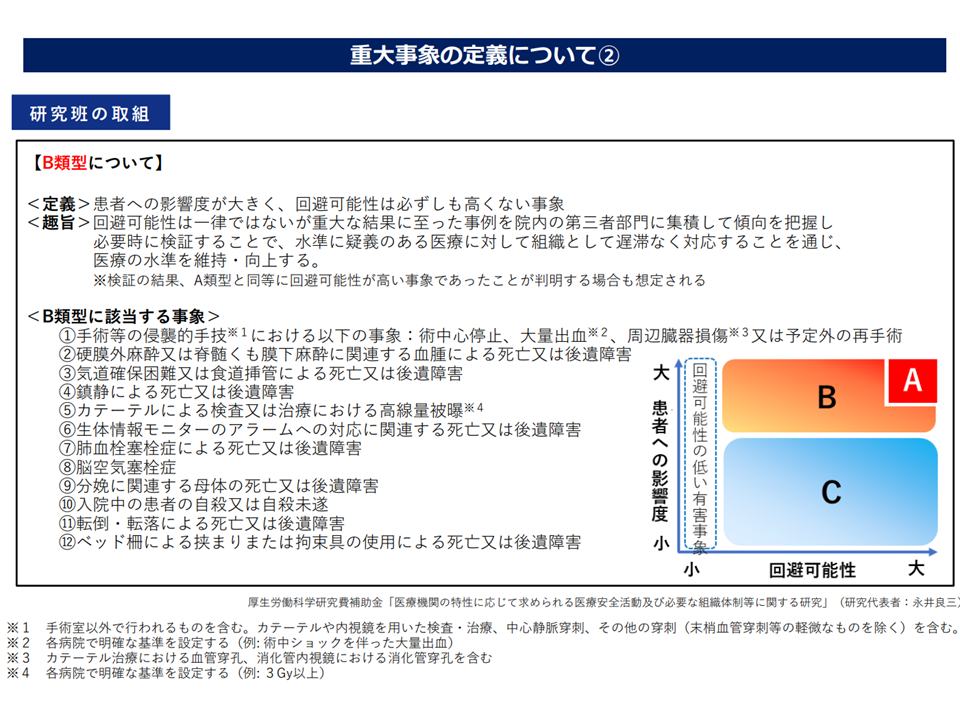

▽「患者への影響度が高いが回避可能性は必ずしも高くない12の事象」(手術等の侵襲的手技における術中心停止など、下図表のB類型)は、「報告すべき重大事業」に含めるよう努める(努力義務)

患者への影響が大きく、かつ確実に回避する手段が普及している事象は報告を全病院等に義務付けてはどうか(医療安全検討会1 250903)

患者への影響が大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象は報告を全病院等の努力義務としてはどうか(医療安全検討会2 250903)

(2)報告分析・改善策立案の質向上

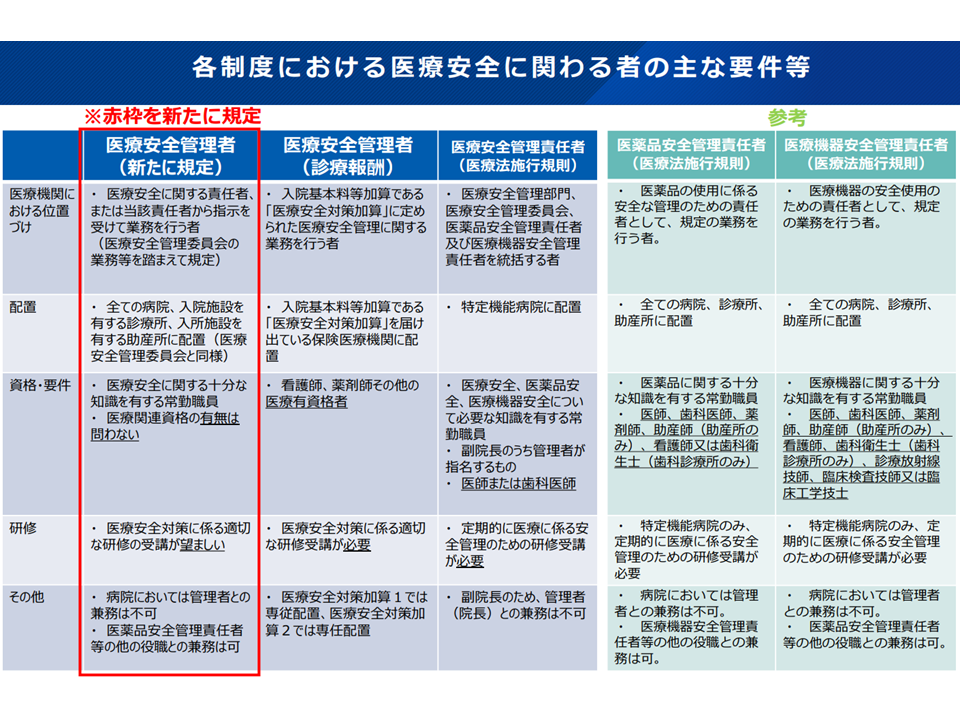

▽医療機関全体の安全管理を担当する【医療安全管理者】を「医療安全管理委員会と連携し、当該医療機関の医療安全に責任を持つ者、またはその責任者から指示を受けて業務を行う者」として、医療法の制度上に位置づけ、その役割等を明確化する

▽医療機関の規模等に応じて提供する医療内容や医療安全に係る資源が異なることなどを踏まえ、【医療安全管理者】には「医療有資格者であること」「特定の研修を修了すること」などを求めず、多くの医療機関が機能に応じて適切に医療安全管理者を配置できるようにする

▽大半の病院で医療安全管理者が既に配置されている現状、入院・入所施設を有する診療所や助産所でも医療安全管理委員会の設置が医療法で義務づけられていることに鑑み、「入院・入所施設を有する全ての病院等(病院・診療所・助産所)では【医療安全管理者】の配置を義務化」する

▽【医療安全管理者】には、必要に応じて「医療安全管理者指針に則った研修の受講」を推奨する(厚労省で、研修を受講しやすい環境整備を推進する)

▽継続的な学習の機会を確保し、医療安全管理者の能力を維持、向上させるため、「適切な医療安全管理者の継続学習の内容」に関して検討を行う

▽上記の【医療安全管理者】は、診療報酬のA234【医療安全対策加算】の施設基準で配置が求められる「医療安全管理者」よりも広義の概念となる(名称は同じだが、例えば下記のような違いがある)

→診療報酬の医療安全管理者には医療系資格保持が求められるが、上記の【医療安全管理者】には特段の資格要件はない

→診療報酬の医療安全管理者には医療安全管理の研修受講が義務付けられるが、上記の医療安全管理者には研修受講が推奨されるにとどまる(研修内容も異なるものとなる見込み)

新たに医療法の制度上に「医療安全管理者」を位置づける(医療安全検討会3 251029)

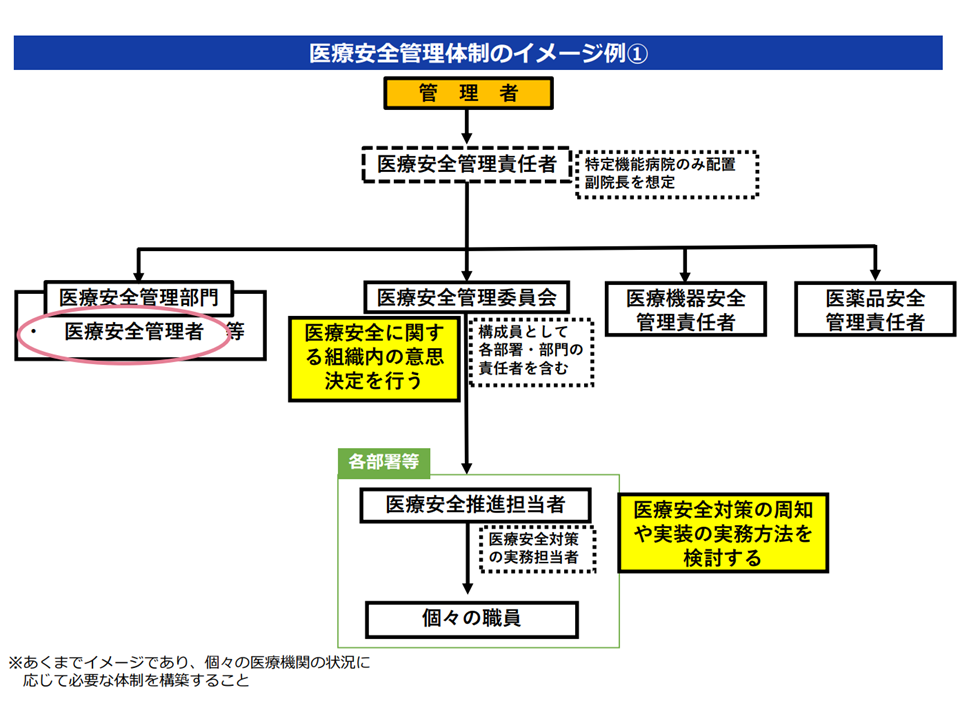

大病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会4 251029)

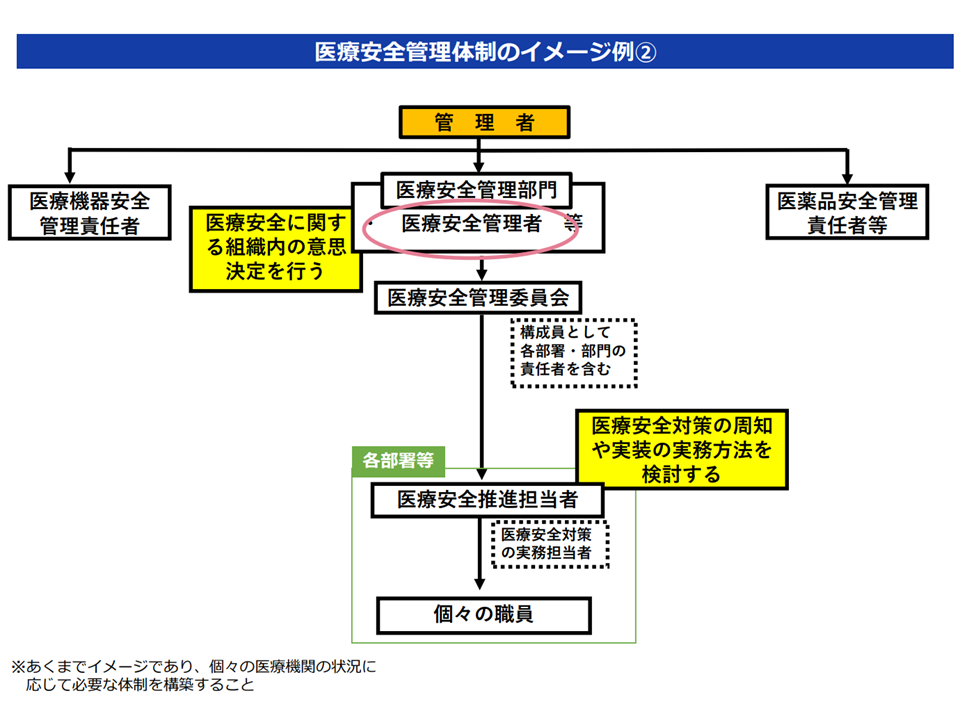

中規模病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会5 251029)

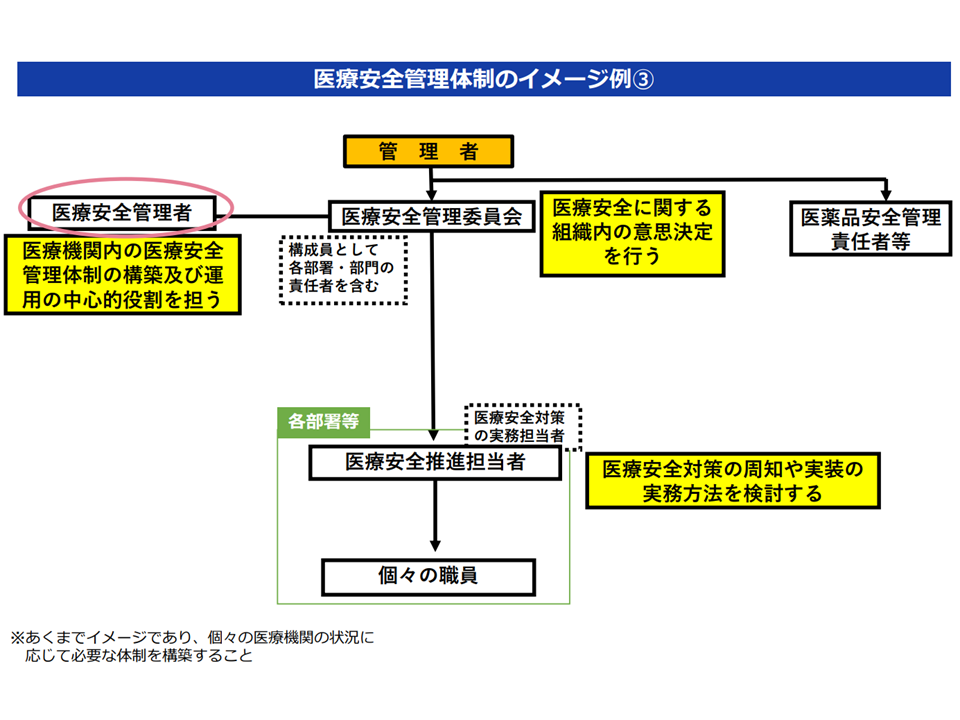

クリニック等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会6 251029)

(3)管理者によるガバナンスの強化

▽医療機関で重大事象が発生した際に、管理者が適切にガバナンスを発揮し、対応を進められるよう「必要に応じて管理者が医療安全管理委員会等と連携しながら、個別の診療の継続の可否(手術の一時停止の必要性等)の判断を含めて、必要な対応を行える」ことを明確化する

(4)改善策への取り組みの強化

▽医療安全管理委員会で検討された取り組みなど現場に周知し、機能的に実践できる組織を構築するため、「医療安全管理委員会の構成員の役割、医療安全推進担当者の位置づけ、役割」などの現状を把握し、これらの明確化を検討する

(5)医療安全に係る外部からの支援の充実

▽各医療機関の有する知見や医療安全に係る資源を有効活用する観点から、「医療機関同士が相互に医療安全の取り組みを評価し改善する取り組み」(ピアレビュー)を特定機能病院も含めてさらに推進する

▽「複数の医療機関がネットワークを作り、医療安全に関する情報交換や相互支援等を行う取り組み」も、地域の実情に則して推進する

こうした改善方向に異論・反論は出ていませんが、例えば今村康宏構成員(全日本病院協会常任理事)は「医学・医療は日々進歩しており、医療安全確保のレベルも上がっている。各種研修が『医学・医療の高度化』をキャッチアップした、十分なレベルに達しているかを国等が定期的にチェックすべき。また研修事項等への支援も国・自治体にお願いしたい」などの要望を行っています。

すべての医療機関に「医療事故か否かの判断根拠の記録、保存」などを義務化

また(B)の「医療事故調査制度」については、次のような改善方向が提示されました。

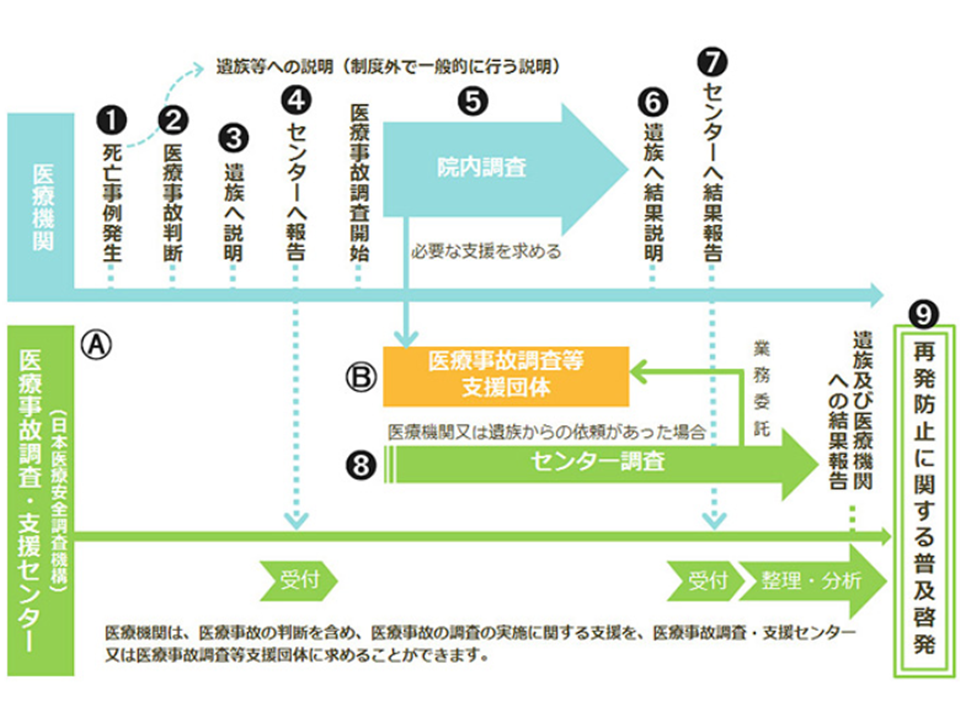

2025年10月からスタートした「すべての医療機関等(病院、診療所、助産所)に対し、『管理者が予期しなかった、医療に起因(疑いを含む)する死亡・死産』のすべての事例を医療事故調査支援センター(医療安全調査機構、以下、センター)に報告する義務を課す」もので、センターでは、報告内容をもとに事故の原因・背景を調査・分析して「再発防止策」を構築し、それを医療現場に広く共有することで医療安全の確保・向上を狙います。

医療事故調査制度の概要

非常に優れた仕組みですが、「報告すべき医療事故か否かの判断について、医療機関間のバラつきが非常に大きい」などの課題が指摘されています(関連記事はこちら)。

(1)医療事故判断の質向上

(医療事故判断の記録整備)

▽各医療機関で、「医療機関が把握した全死亡・死産事例をチェックし、『報告すべき医療事故』に該当する可能性のある事例を抽出し、必要に応じて支援団体等へ支援を求め、最終的にその該当性を判断するまでのプロセス」を整備し、医療安全管理指針に記載すること、各プロセスにおける判断結果および理由等を記録し、保存することを義務化する

▽上記のプロセスには、センターからの伝達を含め、遺族等から「医療事故ではないか」と申し出があった場合に、それに対して「改めて医療事故への該当性を組織として判断し、その結果を遺族に説明する」プロセスが含まれるべきである

▽判断結果・理由ならびに遺族等への対応についても記録し保存することを義務化する

(管理者等の研修受講義務)

▽医療事故かどうかの適切な判断のためには、医療事故の判断に携わる者が制度を十分に理解していることが不可欠であり、「管理者等の医療機関で医療事故の判断に携わる者」に「医療事故調査制度に関する研修」受講を義務づける

▽研修受講は「管理者」が望ましいが、「管理者以外の者」が研修を受講する場合には、その者が「管理者の医療事故判断」を支援することを義務づける

▽研修受講義務は「病院、手術(分娩含む)を行う入院・入所施設を有する診療所・助産所」とするが、その他の医療機関でも「医療事故の判断に携わる者」に研修受講を推奨する

▽厚労省は「管理者が受講すべき研修」の内容を整理するとともに、管理者が研修を受講しやすい環境の整備に努める

▽管理者が「医療事故の該当性を判断する際の参考情報」を充実させるため、センターに蓄積された「センター合議」の事例を検証し、一般化・普遍化した情報を医療機関等に提供する

(2)院内調査の質向上およびセンター調査の透明性向上

▽院内調査の質確保のために、支援団体等(医師会、病院団体、大学病院など)が示す「院内調査にかかる指針」や研修等のさらなる充実を図り、院内調査の担当者に研修受講や指針等の活用を推奨する

▽センター調査の透明性を向上させる観点から、センターで一定の整理を行い、第三者を含めて議論した上で、将来的に「センター調査マニュアルの提示」(公表)を目指すとともに、参考例として「複数の架空事例報告書の作成・提示」を行う

▽センターは、その活動内容を、医療界を含め国民の理解が広く得られるような形で情報発信を進めていく

▽「センター調査結果報告書の公表」については、様々な意見があるため、論点を整理した上でさらなる検討が必要である

(3)再発防止による医療安全向上の促進

▽センターに蓄積された情報を再発防止へさらに活用していく観点から、センターの提言等について、の医療機関や学会等への周知・実装、企業による製品の改善・開発への活用等をさらに推進する

▽センター調査結果報告書についても一般化・普遍化したうえで、再発防止に活用することができることを明確化する

(4)支援団体による支援の充実

▽各支援団体に体制等の現状、今後の意向を確認した上で「支援団体を再整理」する

▽支援団体による支援体制をより強化するため、支援団体における医療事故判断や調査全般の支援を提供できる人材の育成を推進する

▽事例ごとに「適切な支援団体を医療機関に紹介・情報提供する」ために、各地方協議会が管内の支援団体の情報を把握できる体制を構築し、支援団体に対し「提供可能な支援内容や活動実績等を協議会と厚労省に定期的に情報提供する」ことを義務付ける

(5)国民への制度に関する周知促進

▽センターはもちろん、医療関係者、患者、行政等の幅広い関係者が協力して医療事故調査制度の普及啓発を推進する

▽医療に関する苦情・心配や相談への対応、医療機関、患者・住民に対し医療安全に関する助言・情報提供等を行う「医療安全支援センター」の普及啓発の中に「医療事故調査制度」を加える

こうした改善方向にも異論・反論は出ていません。ただし構成員から▼死亡事例以外の「障害残存事例」などもしっかりと収集・分析し、再発防止につなげてほしい(宮脇正和構成員:医療過誤原告の会会長、豊田郁子構成員:患者・家族と医療をつなぐNPO法人「架け橋」 理事長、長谷川友紀座長代理:東邦大学医学部社会医学講座教授)▼国民への制度周知に力を入れてほしい。まだ「医療事故=医療過誤」と誤解している方もいる。国民の制度理解が円滑な医療事故報告にもつながる(今村構成員)▼医療事故調査制度について、医療者は国民より一段高いレベルでの理解を促すべき(米村滋人構成員:東京大学大学院法学政治学研究科教授)—などの要望が出ています。

こうした声を山本和彦座長(中央大学法科大学院教授)と厚労省で精査して、急ぎ報告書を完成させます。その後、来年度を目途に関係省令(医療法施行規則)や通知などの改正につなげ、「院内で医療安全を確保する仕組み、医療事故調査制度」の改善を図ります。

なお、上記の声からも分かるように「さらなる検討」が必要な事項も少なくありません。このため加藤医療安全推進・医務指導室は「継続的な議論が必要な課題や今回の見直し後のフォローアップ等についてワーキンググループを設置するなどし、継続的な検討を行っていく」考えも示しています。

この今後の継続検討に向けて、構成員からは▼国民は医療事故調査制度を知らない、遺族は医療事故制度では「甘い」と感じている、医療者は医療事故調査制度を「厳しい」「請求である」と感じるなど、温度差が大きい。この乖離を埋める視点で検討してほしい(豊田構成員)▼医療事故調査制度について、「院内調査報告書」の提出がより迅速に行えるような検討も行ってほしい(木下浩作構成員:全国医学部長病院長会議・患者安全推進委員会委員長)▼医療安全の確保が医療者・患者の信頼関係構築につながる。しかし医療安全確保にはヒトやお金もかかり、個々の医療機関には限界がある。国や自治体による支援強化も検討してほしい(藤原慶正構成員:人日本医師会常任理事)—といった要望が出ています。

【関連記事】

医療事故調査制度の入り口となる「医療事故の判断」をより適切に行えるよう、組織での判断、記録・保存、研修など進める—医療安全検討会

医療安全レベル向上に向け、全医療機関に「患者取り違えなどの起きてはならない重大事故」の把握義務など課してはどうか—医療安全検討会

医療事故調査制度、「第三者機関から医療事故として報告すべき」と推奨されても、それに従う医療機関は7割未満止まり—医療安全検討会

医療安全の確保に向け、人材育成、特定機能病院と一般病院との連携、病院長のリーダーシップ、医学生時代からの教育が重要—医療安全検討会

「産科危機的出血」による死亡が散発、出血に伴う異常の早期認知→高次病院への母体搬送を含めた迅速対応を―医療安全調査機構の提言(21)

2025年9月までに累計3533件の医療事故が報告され、うち88.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年8月までに累計3503件の医療事故が報告され、うち89.1%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年7月までに累計3474件の医療事故が報告され、うち88.9%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年6月までに累計3433件の医療事故が報告され、うち88.7%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

妊娠可能な女性の急性腹症の診察、「異所性妊娠」(子宮外妊娠)の可能性も考慮して必要な検査・対応を―医療安全調査機構警鐘(3)

2025年5月までに累計3397件の医療事故が報告され、うち88.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年4月までに累計3361件の医療事故報告がなされ、うち88.9%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2025年3月までに累計3338件の医療事故報告がなされ、うち88.6%で院内調査完了済—日本医療安全調査機構

2024年の「人口100万人あたり医療事故報告件数」最多は宮崎県と京都府、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い―日本医療安全調査機構

注射剤投与後に「アナフィラキシー→死亡」となる事例が後を絶たず、初期症状の覚知・適切対応の徹底を―医療安全調査機構警鐘(2)

2025年2月までに累計3309件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2025年1月までに累計3282件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年12月までに累計3258件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

血液検査でパニック値(緊急異常値)が検出された場合の報告・対応ルールを医療機関で定め、遵守せよ―医療安全調査機構の提言(20)

2024年11月までに累計3230件の医療事故報告、うち87.8%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

「ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷→死亡」事故が散発、ワイヤー留置位置等に注意し、心嚢内出血早期発見を―医療安全調査機構警鐘(1)

2024年10月までに累計3201件の医療事故報告、うち88.2%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年9月までに累計3165件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年8月までに累計3136件の医療事故報告、8月の事故報告は16件と少なくコロナ感染症との関係に注目—日本医療安全調査機構

2024年7月までに累計3120件の医療事故報告、事故全体の87.7%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年6月までに累計3085件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年5月までに累計3055件の医療事故報告、事故全体の87.5%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年4月までに3036件の医療事故報告、院内調査は事故全体の87.0%で完了—日本医療安全調査機構

2024年3月までに3009件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数の最多は2023年も宮崎県、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2024年2月までに2973件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

肺動脈カテーテルには血管損傷のリスクも、必要性を十分に評価し、低い場合は代替手段検討を―医療安全調査機構の提言(19)

2024年1月までに2934件の医療事故報告があり、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年12月までに2909件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年11月までに2876件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年10月までに2848件の医療事故報告、事故全体の87.1%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年9月までに2811件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年8月までに2789件の医療事故報告、事故全体の87.2%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年7月までに2758件の医療事故報告、初めて「助産所」からの事故報告あり—日本医療安全調査機構

2023年6月までに2719件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関における院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年5月までに2686件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年4月までに2661件の医療事故が報告され、うち86.7%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年3月までに2632件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2022年は宮崎県が最多!手術・分娩に起因する事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2023年2月までに2606件の医療事故(死亡・死産)報告があり、86.5%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年1月までに2579件の医療事故(死亡・死産)報告、うち86.6%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年12月までに2548件の医療事故(死亡・死産)が報告され、87.2%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年11月までに2518件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要テーマ—日本医療安全調査機構

2022年10月までに2485件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要な検討テーマ—日本医療安全調査機構

2022年9月までに2451件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も求められている—日本医療安全調査機構

2022年8月までに2428件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、コロナ第7波の影響は限定的—日本医療安全調査機構

2022年7月までに2404件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、国民の制度理解とともに医療サイドの努力も必要―日本医療安全調査機構

医療安全の向上に向け、例えば医療機関管理者(院長など)の「医療事故に関する研修」参加など促していくべき—第8次医療計画検討会(1)

2022年6月までに2374件の医療事故が報告され、うち87.7%で院内調査完了、6月の報告減の理由はどこに・・・?―日本医療安全調査機構

2022年5月までに2357件の医療事故が報告される、コロナ感染症落ち着き事故件数も増加―日本医療安全調査機構

2022年4月までに2328件の医療事故が報告され88.2%で院内調査完了、調査スピードさらにアップ―日本医療安全調査機構

2022年3月までに2305件の医療事故報告、このうち87.6%で院内調査が完了済!―日本医療安全調査機構

2022年2月までに2286件の医療事故報告、コロナオミクロン株拡大の影響で報告件数など激減―日本医療安全調査機構

2022年1月までに2271件の医療事故報告あり86.4%で院内調査完了、再発防止への取り組み加速―日本医療安全調査機構

2021年12月までに2248件の医療事故が報告され86.2%で院内調査完了、再発防止への取り組み進む―日本医療安全調査機構

2021年11月までに2223件の医療事故あり85.9%で院内調査が完了、再発防止に向けた動き加速―日本医療安全調査機構

2021年10月までに2201件の医療事故、一般国民にも医療事故調査制度浸透の可能性あり―日本医療安全調査機構

2021年9月までに2174件の医療事故・84.8%で院内調査済、コロナ第5波の影響で報告・調査件数が大幅減―日本医療安全調査機構

2021年8月までに2156件の医療事故・84.8%で院内調査完了、コロナ第5波の影響は小さいか―日本医療安全調査機構

2021年7月までに2126件の医療事故が報告され、うち84.9%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故の報告・相談件数が6月に入り増加、2015年10月からの累計で2092件の医療事故報告―日本医療安全調査機構

コロナ第4波で医療事故の報告件数・相談件数などが4月・5月と大幅減―日本医療安全調査機構

2021年4月、コロナ第4波で医療事故報告件数・相談件数等が再び大幅減―日本医療安全調査機構

2021年3月で医療事故報告が2000件台に乗る、85.1%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2021年2月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波の落ち着きとともに事故報告・相談なども増加―日本医療安全調査機構

2021年1月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波に伴い事故報告・相談など明らかに減少―日本医療安全調査機構

2020年12月までに医療事故の84.3%で院内調査完了、新型コロナ第3波で再び事故報告など減少か―日本医療安全調査機構

2020年11月までに医療事故の83.8%で院内調査が完了、「院内調査」が順調に進んでいるか注視を―日本医療安全調査機構

2020年10月の医療事故報告件数、3月以前の水準に戻る―日本医療安全調査機構

2020年4-9月の医療事故、3月以前に比べて18%減少、新型コロナによる患者減の影響か―日本医療安全調査機構

2020年8月の医療事故は24件、医療現場は平時に戻りつつあるが、さらなる観察が必要―日本医療安全調査機構

2020年7月の医療事故は30件、報告件数等は増加傾向にあり、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年6月の医療事故は26件、4・5月に比べ報告件数は増加し、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年5月の医療事故は15件、新型コロナで入院患者減・手術減等が生じている影響か―日本医療安全調査機構

2020年4月の医療事故は19件、内科で3件、整形外科・循環器・産婦人科で各2件など―日本医療安全調査機構

2020年3月の医療事故は31件、消化器科で7件、内科・脳神経外科で各4件など―日本医療安全調査機構

2020年2月の医療事故は37件、消化器科で7件、内科・循環器内科で各5件など―日本医療安全調査機構

2020年1月の医療事故は35件、外科と内科で各7件など―日本医療安全調査機構

2019年12月に医療事故が35件、整形外科と消化器科で各5件など―日本医療安全調査機構

2019年11月に医療事故が37件、外科で8件、内科・整形外科で6件など―日本医療安全調査機構

2019年10月に医療事故が35件報告され、累計1535件に―日本医療安全調査機構

2019年8月末までに1472件の医療事故が生じ77%で院内調査完了、医療機関の調査スピードアップ―日本医療安全調査機構

2019年7月末までに1452件の医療事故、うち75.9%の事例では院内調査完了―日本医療安全調査機構

2019年6月末までに1420件の医療事故、院内調査スピードがさらに加速し75.4%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年5月末までに1380件の医療事故、院内調査スピードが加速し74.9%で調査終了―日本医療安全調査機構

2019年4月末までに1342件の医療事故、院内調査スピードは再び増し74.8%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年3月末までに1308件の医療事故、制度が国民に浸透する中で「正しい理解」に期待―日本医療安全調査機構

2019年2月末までに1284件の医療事故、院内調査完了は73.9%で変わらず―日本医療安全調査機構

2019年1月末までに1260件の医療事故、73.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故の原因究明に向けた院内調査、「外部の第三者」の参画も重要テーマ―医療安全調査機構

2018年末までに1234件の医療事故、73.6%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年11月までに1200件の医療事故、72.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年10月までに1169件の医療事故、国民の制度理解が依然「最重要課題」―日本医療安全調査機構

2018年9月までに1129件の医療事故、国民の制度理解は依然進まず―日本医療安全調査機構

2018年8月までに1102件の医療事故報告、国民の制度理解が今後の課題―日本医療安全調査機構

2018年7月までに1061件の医療事故報告、うち71.2%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故調査、制度発足から1000件を超える報告、7割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年5月までに997件の医療事故、うち69.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年4月までに965件の医療事故、うち68.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年3月までに945件の医療事故が報告され、67%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年2月までに912件の医療事故報告、3分の2で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年1月までに888件の医療事故が報告され、65%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年末までに857件の医療事故が報告され、63.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年9月までに751件の医療事故が報告、院内調査は63.4%で完了―日本医療安全調査機構

2017年8月までに716件の医療事故報告、院内調査のスピードは頭打ちか―日本医療安全調査機構

2017年7月までに674件の医療事故が報告され、63.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年6月までに652件の医療事故が報告され、6割超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年5月までに624件の医療事故が報告され、6割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年4月までに601件の医療事故が報告、約6割で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年2月までに546件の医療事故が報告、過半数では院内調査が完了済―日本医療安全調査機構

2017年1月までに517件の医療事故が報告、半数で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年12月までに487件の医療事故が報告され、46%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年11月に報告された医療事故は30件、全体の45%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年10月に報告された医療事故は35件、制度開始からの累計で423件―日本医療安全調査機構

2016年8月に報告された医療事故は39件、制度開始からの累計で356件―日本医療安全調査機構

2016年7月に報告された医療事故は32件、制度開始からの累計で317件―日本医療安全調査機構

2016年6月に報告された医療事故は34件、制度開始からの累計では285件―日本医療安全調査機構

制度開始から半年で医療事故188件、4分の1で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故に該当するかどうかの判断基準統一に向け、都道府県と中央に協議会を設置―厚労省

医療事故調査制度、早ければ6月にも省令改正など行い、運用を改善―社保審・医療部会

医療事故調査制度の詳細固まる、遺族の希望を踏まえた事故原因の説明を―厚労省

中心静脈穿刺は致死的合併症の生じ得る危険手技との認識を—医療安全調査機構の提言(1)

急性肺血栓塞栓症、臨床症状に注意し早期診断・早期治療で死亡の防止—医療安全調査機構の提言(2)

過去に安全に使用できた薬剤でもアナフィラキシーショックが発症する—医療安全調査機構の提言(3)

気管切開術後早期は気管切開チューブの逸脱・迷入が生じやすく、正しい再挿入は困難—医療安全調査機構の提言(4)

胆嚢摘出術、画像診断・他診療科医師と協議で「腹腔鏡手術の適応か」慎重に判断せよ—医療安全調査機構の提言(5)

胃管挿入時の位置確認、「気泡音の聴取」では不確実—医療安全調査機構の提言(6)

NPPV/TPPVの停止は、自発呼吸患者でも致命的状況に陥ると十分に認識せよ―医療安全調査機構の提言(7)

救急医療での画像診断、「確定診断」でなく「killer diseaseの鑑別診断」を念頭に―医療安全調査機構の提言(8)

転倒・転落により頭蓋内出血等が原因の死亡事例が頻発、多職種連携で防止策などの構築・実施を―医療安全調査機構の提言(9)

「医療事故再発防止に向けた提言」は医療者の裁量制限や新たな義務を課すものではない―医療安全調査機構

大腸内視鏡検査前の「腸管洗浄剤」使用による死亡事例が頻発、リスク認識し、慎重な適応検討を―医療安全調査機構の提言(10)

「肝生検に伴う出血」での死亡事例が頻発、「抗血栓薬内服」などのハイリスク患者では慎重な対応を―医療安全調査機構の提言(11)

胸腔穿刺で心臓等損傷する死亡事故、リスクを踏まえた実施、数時間後に致命的状態に陥る可能性踏まえた経過観察を―医療安全調査機構の提言(12)

抗血栓療法中・低栄養患者は胃瘻造設リスク高、術後出血や腹膜炎等の合併症に留意を―医療安全調査機構の提言(13)

カテーテルアブレーション治療、心タンポナーデなど重篤リスクにも留意した体制整備を―医療安全調査機構の提言(14)

死亡医療事故の2割弱は薬剤誤投与に起因、処方から投与まで各場面で正しい薬剤かチェックを―医療安全調査機構の提言(15)

患者の訴え・患部観察により「頸部手術後の気道閉塞」徴候把握し、迅速な対応を―医療安全調査機構の提言(16)

中心静脈カテーテルに関連する「事故防止」の提言を充実、医療機関管理者が組織的管理を行い事故防止目指せ—医療安全調査機構の提言(17)

股関節手術、血管損傷等による出血リスク高く、目視での出血確認困難な点踏まえ出血時対応等の事前準備を―医療安全調査機構の提言(18)

人口100万人あたり医療事故報告件数は三重・京都が最多、投薬・注射に起因する死亡事故急増―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、4年連続で宮崎県がトップ―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度発足から丸5年、大規模病院ほど「病床当たり事故件数」多い―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2017・18・19と宮崎県がトップ、地域差の分析待たれる―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度スタートから丸4年、累計1500件の医療事故が報告される―日本医療安全調査機構

医療事故調査、事故全体の7割超で院内調査が完了しているが、調査期間は長期化傾向―日本医療安全調査機構