医療安全レベル向上に向け、全医療機関に「患者取り違えなどの起きてはならない重大事故」の把握義務など課してはどうか—医療安全検討会

2025.9.4.(木)

医療機関等における医療安全対策をさらに進めていくために、例えば▼すべての医療機関に、患者取り違えなどの「起きてはならない医療事故」(ネバーイベント)を把握することを義務づける▼すべての病院に「医療安全管理者」の配置を義務付け、研修受講を促していく▼院長等が重大な医療事故の報告を受けた際に、迅速かつ的確に「対応方針」を定める体制を構築してもらう▼地域の医療機関で連携して「医療安全確保」のレベル向上を図ってもらう—といった対応を行ってはどうか—。

こうした議論が9月3日に開催された「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で行われました。論点によっては「意見が一致していない」部分もありますが、方向について大きな異論はありません。今後、さらに調整を行い「今秋(2025年秋)の意見とりまとめ」→「必要な省令・通知等改正」に繋げられます。医療安全検討会では「医療事故調査制度の改善」論議も深めていきます。

9月3日に開催された「第3回 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」

目次

すべての医療機関に、患者取り違えなどの「起きてはならない医療事故」把握を義務化へ

医療安全の重要性は論を待ちません。医療安全検討会では、さらなる医療安全の確保を目指し(A)医療機関における医療安全管理体制の改善(B)医療事故調査制度の改善—の大きく2点を議論しています(これまでの議論に関する記事はこちらとこちら)。

9月3日の会合では、(A)の医療機関における医療安全管理体制の改善に向けた方向案が厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の加藤拓馬室長から示され、これに基づく議論を行いました。

「医療機関における医療安全管理体制」については、過去の「重大な医療事故」(患者取り違えなど)に対する反省をきっかけとして、まず2000年に特定機能病院において、▼安全管理のための指針整備▼医療事故等の院内報告制度の整備▼医療安全にかかる委員会の開催▼職員研修の開催—といった医療安全管理体制を確保することを義務化。さらにこの義務を2002年に病院・有床診療所へ、2007年に無床診療所・助産所へ拡大してきています。

法令では、次のような規定が置かれています(Gem Med編集部で抜粋、改変)。

●医療法

第6条の12 病院等の管理者は、前2条に規定するもの(医療事故調査制度に関する規定が第6条の10、第6条の11に置かれている)のほか厚生労働省令で定めるところにより、▼医療の安全を確保するための指針の策定▼従業者に対する研修の実施▼その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置—を講じなければならない

●医療法施行規則

第1条の11 病院等の管理者は、医療法第6条の12の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第2号は病院等に限る)。

1 医療に係る安全管理のための指針を整備すること

2 医療に係る安全管理のための委員会(医療安全管理委員会)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること

イ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査・分析

ロ イの分析の結果を活用した医療安全確保を目的とした改善のための方策の立案・実施・従業者への周知

ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査、必要に応じた当該方策の見直し

3 医療安全管理のため、▼従業者の医療安全に関する意識▼他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識▼業務を安全に行うための技能の向上—などを目的として、医療安全管理のための基本的な事項・具体的な方策についての職員研修を実施すること

4 医療機関内における事故報告等の医療安全確保を目的とした改善のための方策を講ずること

(2) 病院等の管理者(院長等)は、前項各号に掲げる体制の確保に当たって、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし除外病院あり)。

1 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロは病院等に限る)

イ 院内感染対策のための指針の策定

ロ 院内感染対策のための委員会の開催

ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施

ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

2 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として「医薬品安全管理責任者」を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

イ 従業者に対する医薬品安全使用のための研修実施

ロ 医薬品安全使用のための業務に関する手順書の作成、当該手順書に基づく業務の実施(当該業務の実施の徹底のための措置を含む)

ハ 医薬品安全使用のために必要となる「未承認等」の医薬品の使用情報、その他の情報の収集、その他の医薬品安全使用を目的とした改善のための方策の実施

3 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として「医療機器安全管理責任者」を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

イ 従業者に対する医療機器安全使用のための研修実施

ロ 医療機器の保守点検計画の策定、保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む)

ハ 医療機器の安全使用のために必要となる「未承認等医療機器」の使用情報、その他の情報収集、その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施

3の2 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として「診療用放射線の安全利用責任者」を配置し、次に掲げる事項を行わせること。

イ 診療用放射線安全利用のための指針の策定

ロ 放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための研修の実施

ハ 放射線による被ばく線量の管理・記録、その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施

4 高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式変更等を除く)で、患者の死亡その他の重大な影響が想定されるもの)、未承認新規医薬品等を用いた医療提供するに当たって、必要な措置を講ずるよう努めること。

医療安全を確保するために「個々の医療機関において、自院で生じた重大な医療事故等を収集・分析し、対応(再発防止策の構築など)を図る」ことを求める優れた仕組みですが、次のような問題点・改善すべき点があることがこれまでの議論で明らかになっています(関連記事はこちら)。

(1)各医療機関で把握すべき「重大事象」の内容・範囲が法令等に定められていない

(2)「医療安全管理者」がほとんどの医療機関で配置されているが、法令等の定めがない

(3)重大な事案が「医療安全管理委員会等→病院管理者(院長等)」に報告された「後の対応」などについて、法令等の定めがない

(4)「医療安全の確保に向けた取り組み」をより強化・充実する必要がある

(5)「医療安全の確保」に向けて、個々の医療機関の取り組み強化にとどまらず、「地域全体での対応力強化」を図る必要がある

まず(1)について見てみましょう。

上述の医療法施行規則第1条の11第1項第1号では、病院等の管理者(院長等)に「医療に係る安全管理のための指針を整備する」ことを義務付けています。この指針については、厚生労働省医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」で具体的な内容が定められ、例えば「自院の安全管理に関する基本的な考え方」や「医療事故等発生時の対応に関する基本方針」などを各医療機関で定めるべきことが明らかにされています。

このうち「医療事故等発生時の対応に関する基本方針」では、「報告すべき事例の範囲や報告手順を各医療機関で定めること」との旨が規定されているものの、「どういった事象を報告すべきか」は定められておらず、現状では各医療機関に委ねられています。

しかし海外では、「回避可能性が高く、重大な結果を引き起こす事象」(いわゆるネバーイベント)や「警鐘的な事象」などを予め明確に定義することで、「院内に円滑に事故情報を収集し、再発防止につなげる」取り組みが行われています。

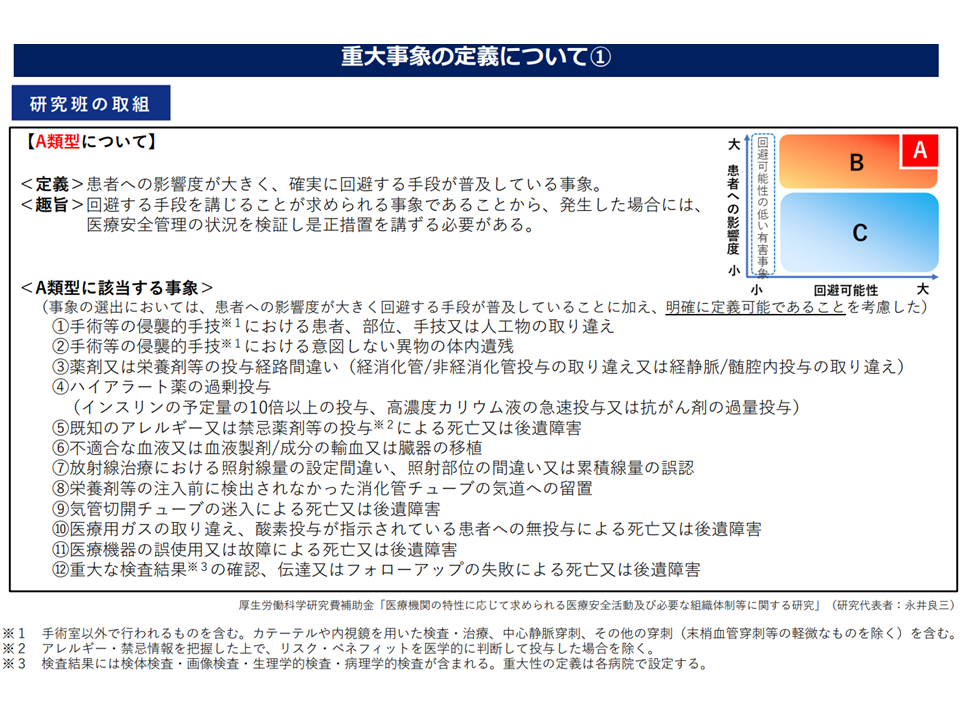

こうした状況を踏まえて加藤医療安全推進・医務指導室長は、厚労省研究班の研究成果をベースに次のように「各医療機関で把握すべき医療事故等の範囲」を定めてはどうかと提案しました。

●すべての医療機関で必ず報告すべき事例(義務)

→「手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技、人工物の取り違え」や「手術等の侵襲的手技における意図しない異物の体内遺残」など、【患者への影響度が大きく】かつ【確実に回避する手段が普及している】事象(12事象)

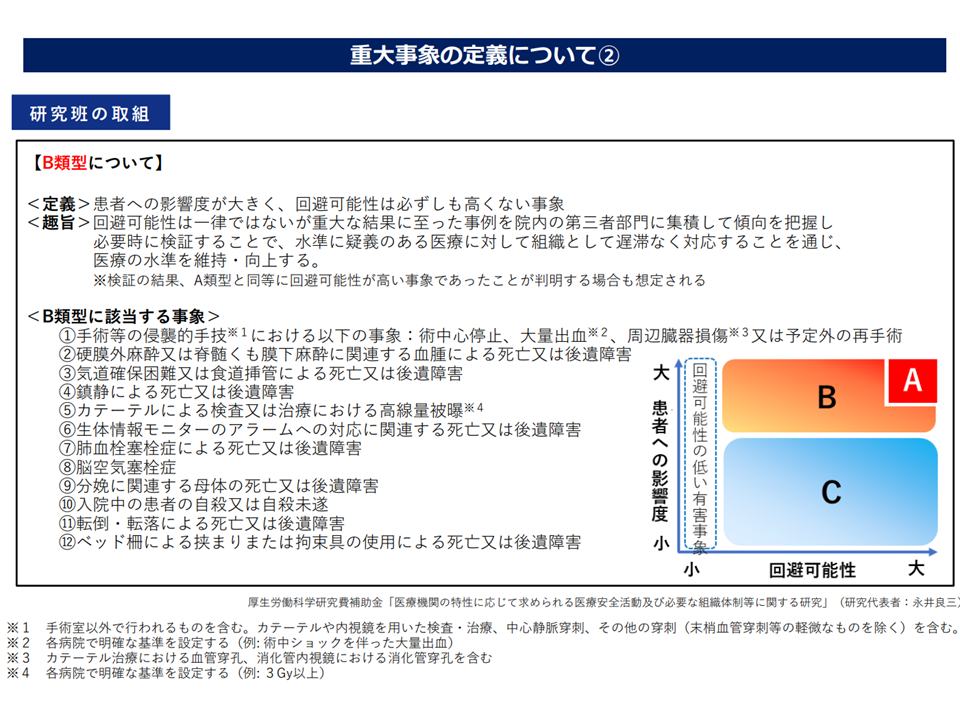

●すべての医療機関で報告が望まれる事例(努力義務)

→「手術等の侵襲的手技における術中心停止や大量出血、周辺臓器損傷、予定外の再手術」や「硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔に関連する血腫による死亡または後遺障害」など、【患者への影響度が大きい】が【回避可能性は必ずしも高くない】事象(12事象)

患者への影響が大きく、かつ確実に回避する手段が普及している事象は報告を全病院等に義務付けてはどうか(医療安全検討会1 250903)

患者への影響が大きくが、回避可能性は必ずしも高くない事象は報告を全病院等の努力義務としてはどうか(医療安全検討会2 250903)

特定機能病院おいて「医療安全管理部門・管理者(院長等)で検討を行い、再発防止対策を講じる(再発防止策の策定プロセスを定める)」こととされたA類型(前者)・B類型(後者)と同じ内容です。

特定機能病院では、極めて高い医療安全確保が求められるため「両者(A・B)ともに全例を把握する(ただしA類型は全例について検証、B類型は必要に応じて検証)」とされましたが、一般医療機関でそこまでの対応を求めることは現時点で困難なため、「A類型の把握は義務とする(起きてはならない医療事故の把握は、医療機関の規模によらず必要である)が、B類型の把握は努力義務にとどめてはどうか」と提案されています。

この提案内容に明確な異論・反論は出ていません。今後、詳細を詰め、例えば医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」の「指針」部分に上記内容を追加するなどの改正等が検討されていくことでしょう。

すべての病院に「医療安全管理者」の配置を義務付け、研修受講を促してはどうか

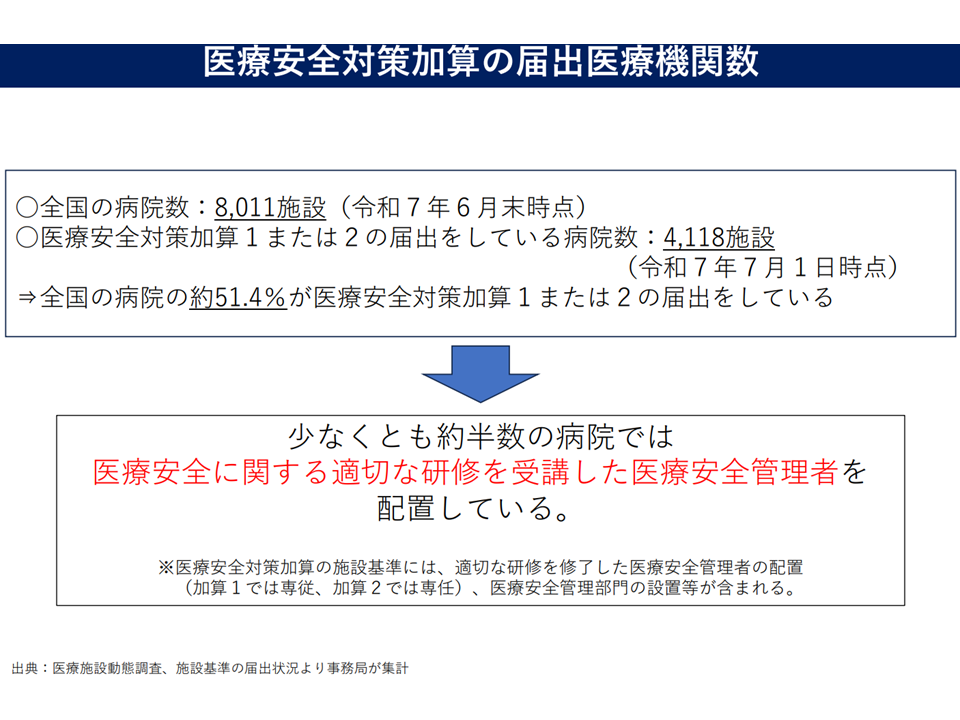

全国の医療機関の機能等を検索できる医療情報ネット「ナビイ」(関連記事はこちら)によれば、94.6%の病院で、医療安全確保に向けた、言わば現場責任者として「医療安全管理者」が配置されています。

しかし、医療法・医療法施行規則には「医療安全管理者」に関する明確な規定がないのです。

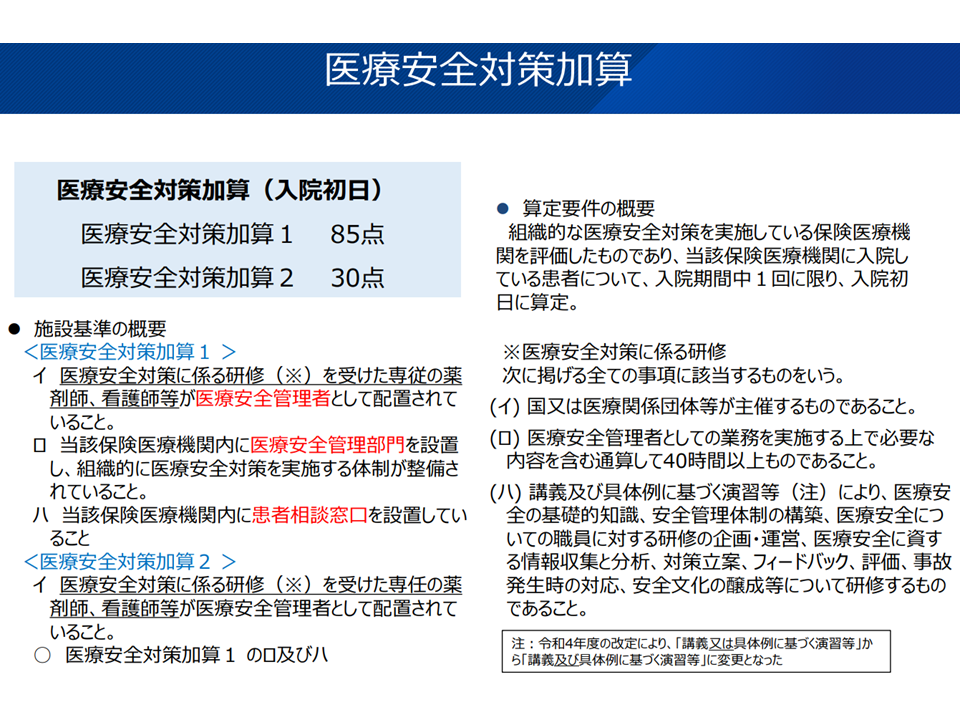

「医療現場が法令に先行している」と見ることもでき(診療報酬はさらに先行しており、後述のように【医療安全対策加算】として医療安全管理者の配置を評価している)、より高いレベルの医療安全を各医療機関で確保してもらうことを目指し、加藤医療安全推進・医務指導室長は(2)として、次のような対応を行ってはどうかと提案しました。

(a)医療安全活動の中心的な役割を担う「医療安全管理者」を法令に位置づけ、病院への配置を求めてはどうか(義務化)

(b)「医療安全管理者」には、「医療安全に関する適切な研修」の受講を促してはどうか

(c)将来的に「医療安全管理者には継続研修の受講を求めていく」ことを検討していってはどうか

まず(a)は「現場に追いつくように法令を整備する」ものですが、これによって、既にほとんどの病院に配置されている「医療安全管理者」に対し、「貴殿は法令に位置付けられた『医療安全管理者』という重要な役職に就いています。医療安全の確保に向けて、より一層励んでもらうことを強く期待しています」とのメッセージを発することになると考えられます。

ただし、「名ばかりの医療安全管理者」であっては困るため、(b)(c)で適切な研修の受講も促していくことが提案されています。

この方針に明確な反対意見こそ出ていませんが、▼医療安全管理者の明確化をまず進め、研修事項は「将来の検討課題」に据えてはどうか。また医療人材確保難の中で「専従である」ことは求めるべきではない(岡俊明構成員:日本病院会副会長)▼医療安全管理者はほとんどの病院に配置され、その研修についても指針(医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針)が設けられており、受講を義務化しないままでよいかは検討すべきである(長谷川友紀構成員:東邦大学医学部社会医学講座教授)▼医療安全管理者に「事故への対策」までを求めれば「医師」がその職につくべきではないか。すると中小病院では専従とすることは困難であろう(菅間博構成員:日本医療法人協会副会長)▼院内で事故等の情報を円滑に収集するためにも、医療安全管理者の法令上の明確化は極めて重要かつ有用である。研修を受講しやすくするための手当ても検討していくべき(井本寛子構成員:日本看護協会常任理事)▼法令への規定は時期尚早ではないか。5%程度の病院では医療安全管理者が配置されておらず、まずその理由などを明確化すべきであろう、また「適切な研修を修了した医療安全管理者の配置」を要件とする【医療安全対策加算1】を取得する病院は半数にとどまっている。「研修を修了していない医療安全管理者」では困る(髙宮眞樹構成員:日本精神科病院協会医療安全委員会相談役)▼「研修を受けた医療安全管理者の配置」は望ましいが、医療現場には大きな負担となる(研修のために病院を離れれば、中小病院では大きな穴が開いてしまう)。研修を受講しやすい環境整備などもセットで検討すべきであろう(藤原慶正構成員:日本医師会常任理事)—など、非常に幅広い意見が出ています。

医療安全対策加算の取得状況(医療安全検討会2 250903)

医療安全対策加算(医療安全検討会4 250903)

また、医療安全管理者が「より高いレベルの医療安全を確保する」ために、▼医療安全管理者単体では動きにくい。病院等の管理者(院長)とセットで動けるような工夫をすべき(木下浩作構成員:全国医学部長病院長会議患者安全推進委員会委員長)▼医療安全管理者の役割・権限を明確にし「院長に物申せる」ようにすべき(今村康宏構成員:全日本病院協会常任理事、長谷川構成員)▼できるだけシンプルな形で院長と医療安全管理者の役割分担を整理すべき(菅間構成員)▼医療安全管理者の権限は、全国一律に規定するよりも、「院長と協力して医療安全確保に当たる」という基本方針を明確にしたうえで、各医療機関に一定程度委ねるべきではないか。医療現場の状況は千差万別である(米村滋人構成員:東京大学大学院法学政治学研究科教授)—などの提案も行われました。

こうした提案は非常に重要です。例えば「医療安全管理者が『重大な事故』と判断したにもかかわらず、院長が『重大ではない』とその言を却下する」ような事態が生じれば、医療安全管理者は「お飾り」化してしまい、高いレベルの医療安全確保は難しくなるでしょう。このため、院長が医療安全管理者と同じ方向を向き、「医療安全管理者の判断を院長が尊重する」ような風土を医療界全体で構築していくことなどが期待されます。

これらの意見を参考に、「医療安全管理者の在り方」(法令の位置づけ、研修など)をさらに検討していきます。

医療事故等の報告を受けた院長等は「迅速かつ的確にどう対応すべきかの判断」を

ところで、医療法や医療法施行規則、さらに医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」には「重大な医療事故等を医療に報告する」ことを求めてはいますが、「報告を受けた病院等の管理者(院長等)がどう対応すべきか」は規定されていません。

当然、現在でも「報告内容を精査し、再発防止などに努める」といった対応が各医療機関で行われていますが、これを担保するために「重大な事故の発生の報告を受けた場合、病院等の管理者(院長)が『当該診療の継続の可否の検討』を含めて適切な対応を行うことが可能な体制構築」を求めてはどうかと加藤医療安全推進・医務指導室長は提案しました。

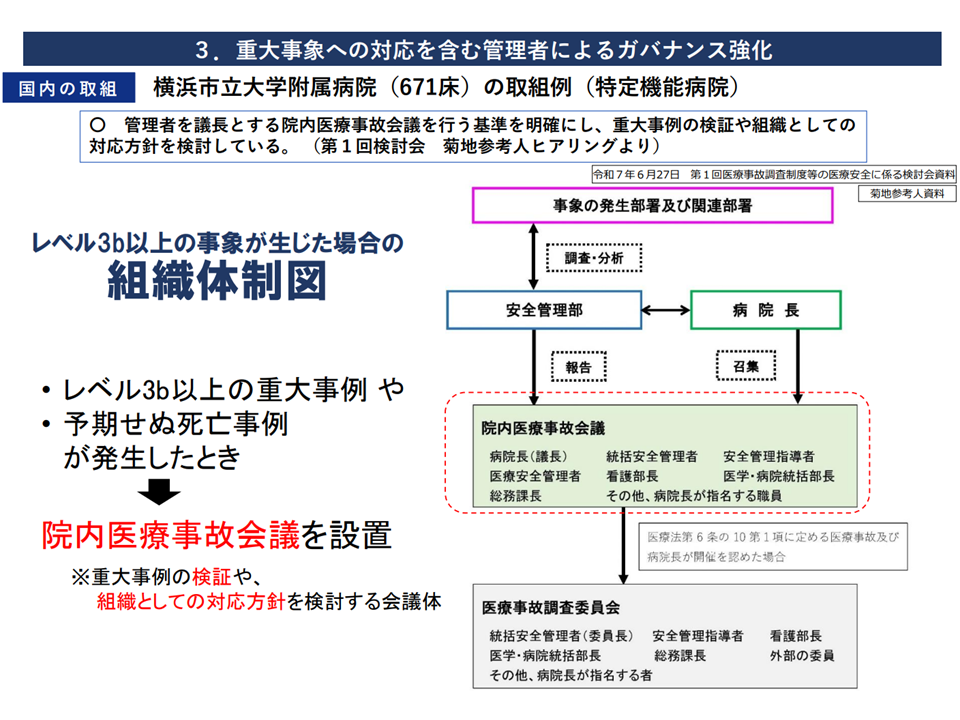

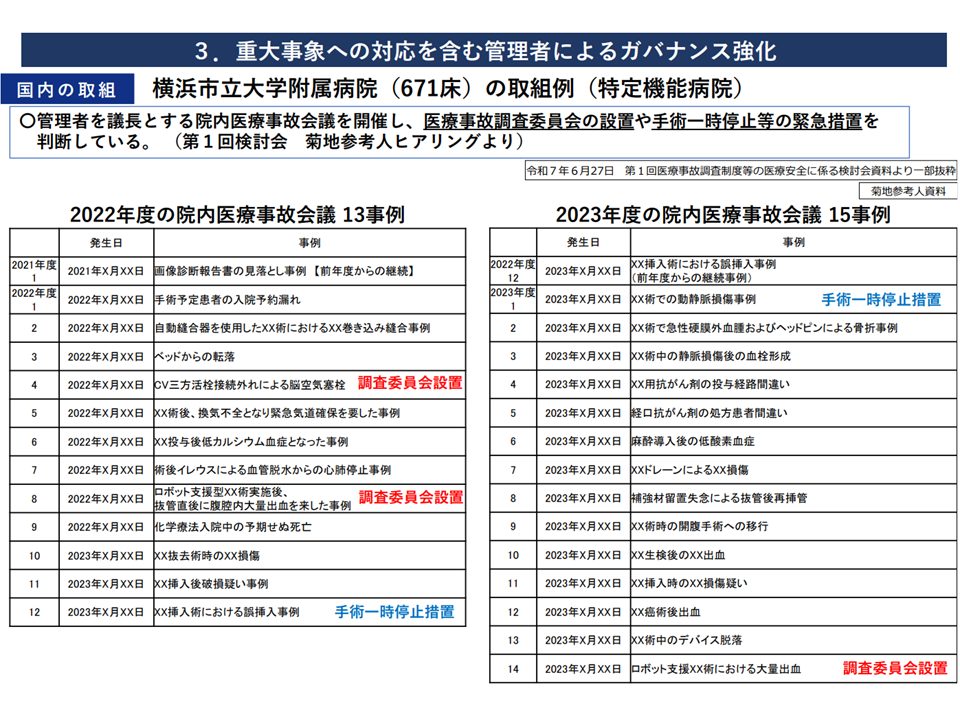

この点、例えば横浜市立大学附属病院では「重大な事故の検証や、組織としての対応方針を検討するための、院長がトップを務める院内医療事故会議」を設置し、迅速な対応(例えば高難度技術を行い、技量が必ずしも十分ないために医療事故につながってしまった場合に、「当該高難度技術の実施をいったんストップする」などの判断)を行っています。

横市大病院の取り組み1(医療安全検討会5 250903)

横市大病院の取り組み2(医療安全検討会6 250903)

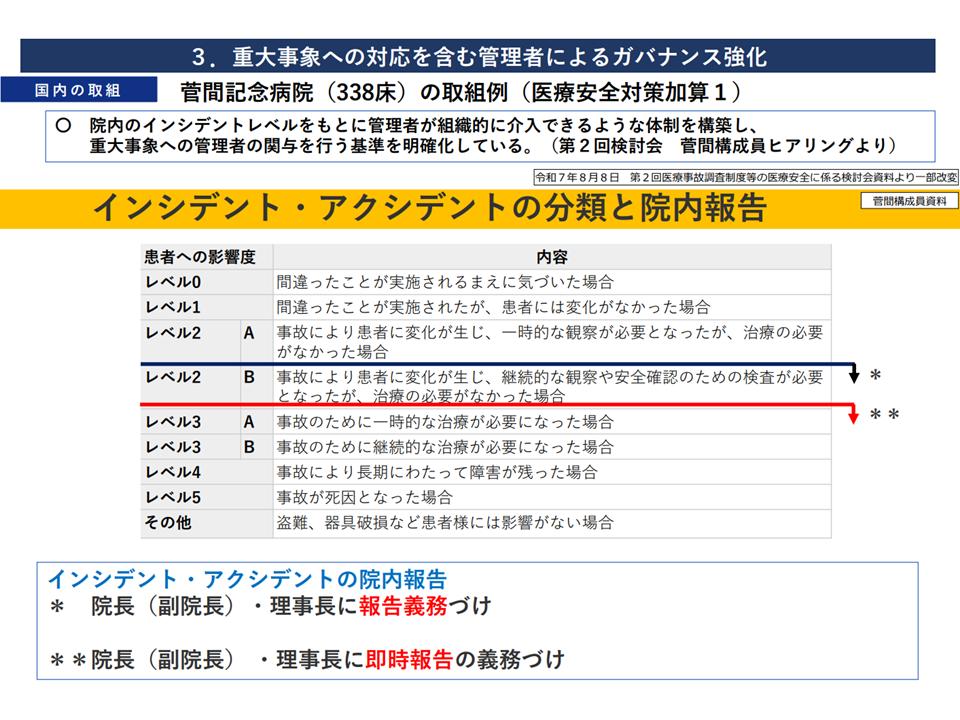

また菅間構成員が理事長を務める菅間記念病院では、「事故のために治療が必要になった、障害が残存した、死亡した」等の重大事故については「即時、院長(副院長)・理事長に報告する」という院内ルールを設けています。

菅間記念病院の取り組み(医療安全検討会7 250903)

院長が事故報告を受けて「迅速」な判断(上記参照)を行うことで類似の医療事故を未然に防げると期待できます。

もっとも、具体的にどういった対応・判断を行うかはケースバイケース・千差万別であるため、法令等には「病院等の管理者(院長等)が適切な対応を行うための『体制整備』を行う」ことを求めるに止めます。

この方向にも反対意見は出ていませんが、岡構成員は「安易に『技術の停止』を求めればデメリット(優れた医療を患者が受けられなくなる)もある。具体的な対応については、各病院等の管理者(院長等)が慎重かつ適切に判断する必要がある」と付言しています。「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」事態は、患者にとっても、医療者にとっても不幸であることに留意が必要でしょう。

将来的に医療安全管理委員会・医療安全推進担当者の位置づけをより明確化

さらに(4)では「医療安全の確保に向けた取り組み」をより強化・充実するために、次のような取り組みを促してはどうかと加藤医療安全推進・医務指導室長から提案がなされました(異論などは出ていない)。また(2)の「医療完全管理者の法令上の明確化・研修受講促進」もここに含まれます。

▽将来的に「医療安全管理委員会の構成員の役割等」、「医療安全推進担当者の位置づけと役割等の明確化」を図っていく

上述のとおり、医療法施行規則第1条の11第1項第2号では、▼当該病院等において重大な問題等が発生した場合に速やかな原因の究明のための調査・分析を行う▼分析の結果を活用した医療安全確保方策の立案・実施・従業者への周知を行う▼方策のフォローアップ等を行う—ための「医療安全管理委員会」を設置することを病院等に義務付けています。

また多くの病院では、各病棟に「医療安全推進担当者」(リスクマネジャー)を配置し、医療安全管理委員会の策定した「医療安全確保方策」などを嚙み砕いてスタッフに伝達するなどし、「全体での医療安全レベルの底上げ」を図っています。

現在、厚労省の研究班で、こうした「医療安全管理委員会」や「医療安全推進担当者」の実態調査が進められており、その調査結果をもとに「各々の役割」をさらに明確化していくことが期待されます。

地域ごとに「医療安全確保のための医療機関等連携、ネットワーク構築」が進むことに期待

これまで見てきた「医療安全の確保」に向けた取り組みは、「個々の医療機関レベル」で実践するものです。

しかし、医療機関によって規模や人的リソースは大きく異なり、中小病院等では「思うようには医療安全に向けた取り組みを進められない。先進的な医療機関や大規模な医療機関から支援を受けられないか」と望んでいる施設も少なくありません。また「自院の取り組みの水準は、他院に比べてどうなのか(同水準なのか、劣後しているのか、勝っているのか)?」と悩んでいる施設もあります。

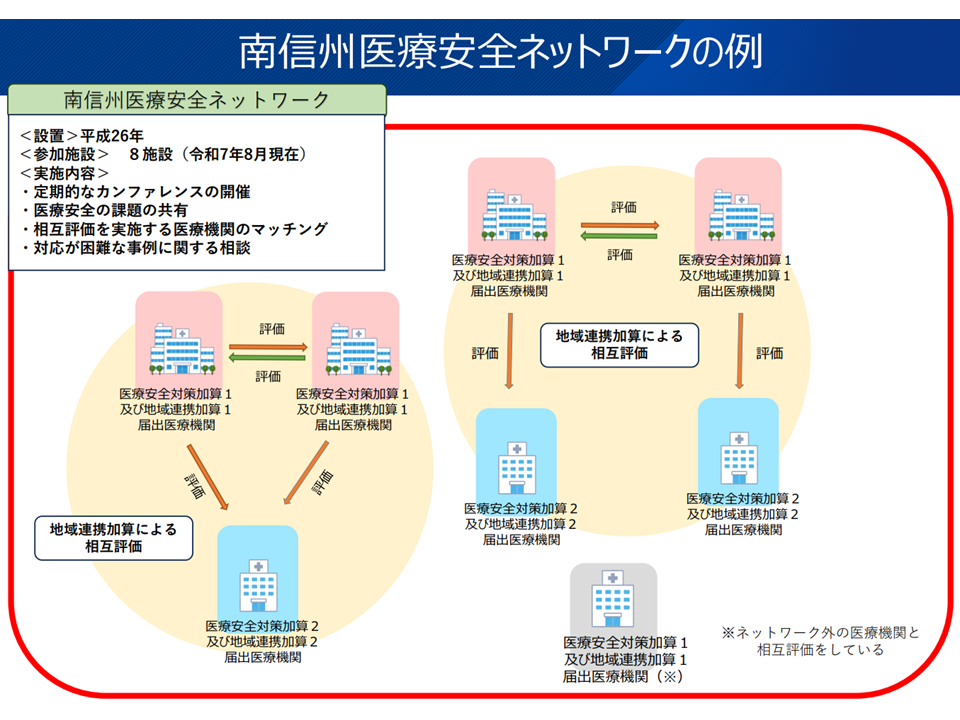

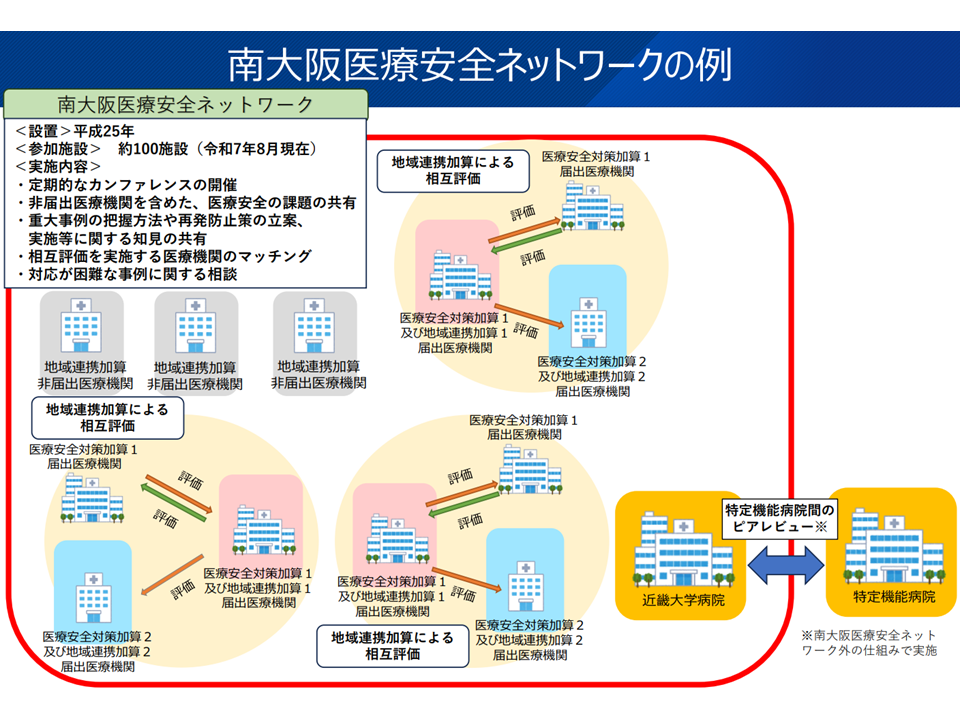

この点、一部の地域では「近隣の医療機関がネットワークを作り、事故事例などの共有や検討会などを開き、地域レベルで医療安全の底上げ」を行っています。

南信州医療安全ネット(医療安全検討会8 250903)

南大阪医療安全ネット(医療安全検討会9 250903)

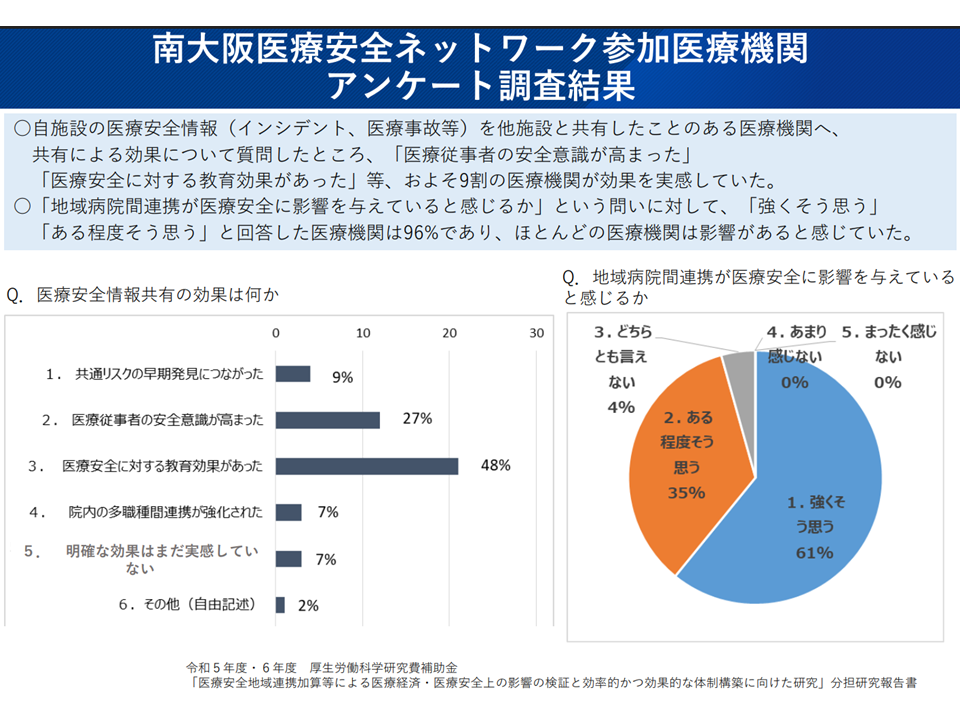

また、南大阪医療安全ネットワークに参加する医療機関からは、▼医療従事者の安全意識が高まった▼医療安全に対する教育効果があった▼地域の病院間連携が医療安全に大きな影響を与えている—との声が出ており、「実際に地域レベルで医療安全の底上げが実現できている」と言えるでしょう。

南大阪医療安全ネットの効果(医療安全検討会10 250903)

こうした状況を踏まえて、加藤医療安全推進・医務指導室長は「病院機能・規模が異なる多様な医療機関が参画し、医療安全に関する情報共有や対応困難事例への相談等を行うネットワークの構築」を推奨していってはどうかと提案しました。

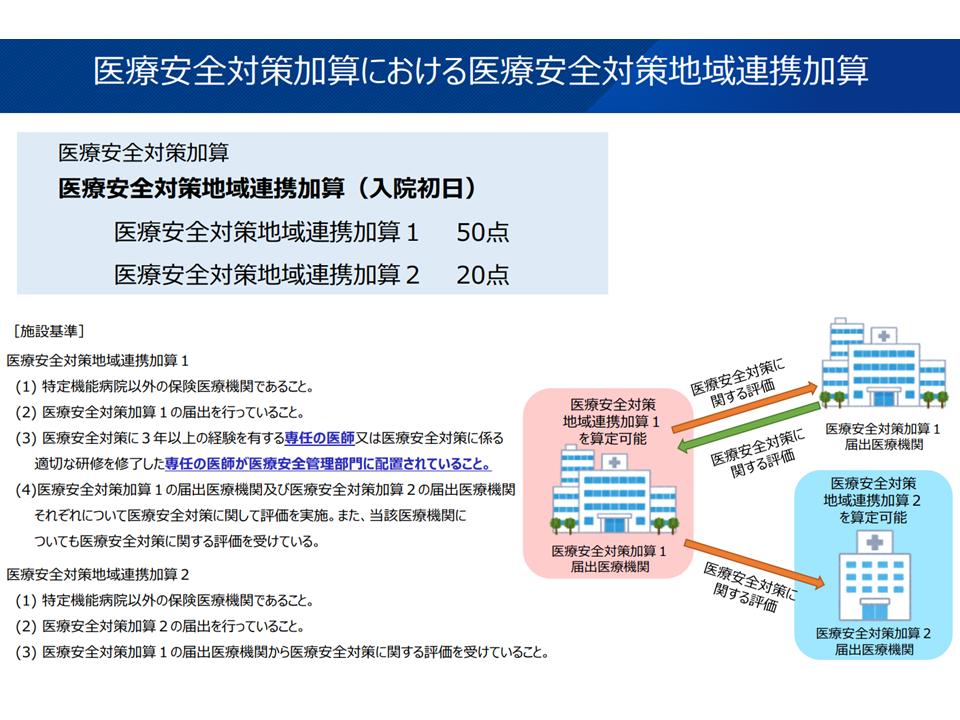

この提案は多くの構成員に歓迎され、▼診療報酬の【医療安全対策地域連携加算】(医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互いに医療安全対策に関する評価を行うことを評価する、医療安全対策加算の上乗せ加算)を取得できない医療機関や介護施設も巻き込んで、医療安全対策の底上げを支援できると良い(岡構成員)▼医療現場では人材確保に難渋しており、地域連携によって、他院から知見・アドバイスを得て医療安全を確保することは非常に重要である。将来的には「自院、あるいは地域医療連携での医療安全を確保する」といった形に法令等が規定されると良い(米本構成員)▼他院への支援要請などは「仕組み」がないと依頼しにくいのが実際であり、地域連携の仕組み構築は極めて重要である(井本構成員)▼地域連携に参加する医療機関のそれぞれに診療報酬等による評価が行われると良い(参加促進につながる)(長谷川構成員)▼地域連携が「経営的な連携」にまで昇華されるとなお良い。ネットワーク構築には費用も手間もかかり、診療報酬等での評価も検討してほしい。有事(重大事故発生等)に備えて、平時から地域連携体制を構築しておくことが何より重要である(今村構成員)—など、数多くの期待の声が集まっています。

医療安全対策地域連携加算(医療安全検討会11 250903)

なお、地域で「誰が音頭をとるのか」が気になり、例えば都道府県や特定機能病院などが思い浮かびますが、この場合「参加する医療機関の積極性が失われてしまう、受け身姿勢に終始してしまいかねない」という弊害も起こりえます。上記事例でも「各医療機関が主体的にネットワークに参加」しており、各地域で「先行事例(上記事例など)も参考にしながら、地域の状況にマッチしたネットワーク、地域連携の在り方を探っていく」ことが重要でしょう。

加藤医療安全推進・医務指導室長も「まずは好事例を示す」との考えを示しており、「●●の形で進めてほしい」等の厳格な要請は現時点では行われない模様です。

なお、こうした「医療安全対策の強化」には相応のコストがかかるため、多くの構成員が「診療報酬などによる支援」も要望しています。医療安全検討会の意見が固められ、省令・通知改正等が行われた後に、「医療安全対策の強化を後押しする診療報酬」論議が中央社会保険医療協議会・総会で行われる可能性もありそうです(2026年度診療報酬改定に関する記事はこちら)。

【関連記事】

医療事故調査制度、「第三者機関から医療事故として報告すべき」と推奨されても、それに従う医療機関は7割未満止まり—医療安全検討会

医療安全の確保に向け、人材育成、特定機能病院と一般病院との連携、病院長のリーダーシップ、医学生時代からの教育が重要—医療安全検討会

2025年7月までに累計3474件の医療事故が報告され、うち88.9%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年6月までに累計3433件の医療事故が報告され、うち88.7%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

妊娠可能な女性の急性腹症の診察、「異所性妊娠」(子宮外妊娠)の可能性も考慮して必要な検査・対応を―医療安全調査機構警鐘(3)

2025年5月までに累計3397件の医療事故が報告され、うち88.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年4月までに累計3361件の医療事故報告がなされ、うち88.9%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2025年3月までに累計3338件の医療事故報告がなされ、うち88.6%で院内調査完了済—日本医療安全調査機構

2024年の「人口100万人あたり医療事故報告件数」最多は宮崎県と京都府、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い―日本医療安全調査機構

注射剤投与後に「アナフィラキシー→死亡」となる事例が後を絶たず、初期症状の覚知・適切対応の徹底を―医療安全調査機構警鐘(2)

2025年2月までに累計3309件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2025年1月までに累計3282件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年12月までに累計3258件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

血液検査でパニック値(緊急異常値)が検出された場合の報告・対応ルールを医療機関で定め、遵守せよ―医療安全調査機構の提言(20)

2024年11月までに累計3230件の医療事故報告、うち87.8%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

「ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷→死亡」事故が散発、ワイヤー留置位置等に注意し、心嚢内出血早期発見を―医療安全調査機構警鐘(1)

2024年10月までに累計3201件の医療事故報告、うち88.2%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年9月までに累計3165件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年8月までに累計3136件の医療事故報告、8月の事故報告は16件と少なくコロナ感染症との関係に注目—日本医療安全調査機構

2024年7月までに累計3120件の医療事故報告、事故全体の87.7%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年6月までに累計3085件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年5月までに累計3055件の医療事故報告、事故全体の87.5%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年4月までに3036件の医療事故報告、院内調査は事故全体の87.0%で完了—日本医療安全調査機構

2024年3月までに3009件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数の最多は2023年も宮崎県、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2024年2月までに2973件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

肺動脈カテーテルには血管損傷のリスクも、必要性を十分に評価し、低い場合は代替手段検討を―医療安全調査機構の提言(19)

2024年1月までに2934件の医療事故報告があり、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年12月までに2909件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年11月までに2876件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年10月までに2848件の医療事故報告、事故全体の87.1%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年9月までに2811件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年8月までに2789件の医療事故報告、事故全体の87.2%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年7月までに2758件の医療事故報告、初めて「助産所」からの事故報告あり—日本医療安全調査機構

2023年6月までに2719件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関における院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年5月までに2686件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年4月までに2661件の医療事故が報告され、うち86.7%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年3月までに2632件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2022年は宮崎県が最多!手術・分娩に起因する事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2023年2月までに2606件の医療事故(死亡・死産)報告があり、86.5%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年1月までに2579件の医療事故(死亡・死産)報告、うち86.6%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年12月までに2548件の医療事故(死亡・死産)が報告され、87.2%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年11月までに2518件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要テーマ—日本医療安全調査機構

2022年10月までに2485件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要な検討テーマ—日本医療安全調査機構

2022年9月までに2451件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も求められている—日本医療安全調査機構

2022年8月までに2428件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、コロナ第7波の影響は限定的—日本医療安全調査機構

2022年7月までに2404件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、国民の制度理解とともに医療サイドの努力も必要―日本医療安全調査機構

医療安全の向上に向け、例えば医療機関管理者(院長など)の「医療事故に関する研修」参加など促していくべき—第8次医療計画検討会(1)

2022年6月までに2374件の医療事故が報告され、うち87.7%で院内調査完了、6月の報告減の理由はどこに・・・?―日本医療安全調査機構

2022年5月までに2357件の医療事故が報告される、コロナ感染症落ち着き事故件数も増加―日本医療安全調査機構

2022年4月までに2328件の医療事故が報告され88.2%で院内調査完了、調査スピードさらにアップ―日本医療安全調査機構

2022年3月までに2305件の医療事故報告、このうち87.6%で院内調査が完了済!―日本医療安全調査機構

2022年2月までに2286件の医療事故報告、コロナオミクロン株拡大の影響で報告件数など激減―日本医療安全調査機構

2022年1月までに2271件の医療事故報告あり86.4%で院内調査完了、再発防止への取り組み加速―日本医療安全調査機構

2021年12月までに2248件の医療事故が報告され86.2%で院内調査完了、再発防止への取り組み進む―日本医療安全調査機構

2021年11月までに2223件の医療事故あり85.9%で院内調査が完了、再発防止に向けた動き加速―日本医療安全調査機構

2021年10月までに2201件の医療事故、一般国民にも医療事故調査制度浸透の可能性あり―日本医療安全調査機構

2021年9月までに2174件の医療事故・84.8%で院内調査済、コロナ第5波の影響で報告・調査件数が大幅減―日本医療安全調査機構

2021年8月までに2156件の医療事故・84.8%で院内調査完了、コロナ第5波の影響は小さいか―日本医療安全調査機構

2021年7月までに2126件の医療事故が報告され、うち84.9%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故の報告・相談件数が6月に入り増加、2015年10月からの累計で2092件の医療事故報告―日本医療安全調査機構

コロナ第4波で医療事故の報告件数・相談件数などが4月・5月と大幅減―日本医療安全調査機構

2021年4月、コロナ第4波で医療事故報告件数・相談件数等が再び大幅減―日本医療安全調査機構

2021年3月で医療事故報告が2000件台に乗る、85.1%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2021年2月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波の落ち着きとともに事故報告・相談なども増加―日本医療安全調査機構

2021年1月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波に伴い事故報告・相談など明らかに減少―日本医療安全調査機構

2020年12月までに医療事故の84.3%で院内調査完了、新型コロナ第3波で再び事故報告など減少か―日本医療安全調査機構

2020年11月までに医療事故の83.8%で院内調査が完了、「院内調査」が順調に進んでいるか注視を―日本医療安全調査機構

2020年10月の医療事故報告件数、3月以前の水準に戻る―日本医療安全調査機構

2020年4-9月の医療事故、3月以前に比べて18%減少、新型コロナによる患者減の影響か―日本医療安全調査機構

2020年8月の医療事故は24件、医療現場は平時に戻りつつあるが、さらなる観察が必要―日本医療安全調査機構

2020年7月の医療事故は30件、報告件数等は増加傾向にあり、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年6月の医療事故は26件、4・5月に比べ報告件数は増加し、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年5月の医療事故は15件、新型コロナで入院患者減・手術減等が生じている影響か―日本医療安全調査機構

2020年4月の医療事故は19件、内科で3件、整形外科・循環器・産婦人科で各2件など―日本医療安全調査機構

2020年3月の医療事故は31件、消化器科で7件、内科・脳神経外科で各4件など―日本医療安全調査機構

2020年2月の医療事故は37件、消化器科で7件、内科・循環器内科で各5件など―日本医療安全調査機構

2020年1月の医療事故は35件、外科と内科で各7件など―日本医療安全調査機構

2019年12月に医療事故が35件、整形外科と消化器科で各5件など―日本医療安全調査機構

2019年11月に医療事故が37件、外科で8件、内科・整形外科で6件など―日本医療安全調査機構

2019年10月に医療事故が35件報告され、累計1535件に―日本医療安全調査機構

2019年8月末までに1472件の医療事故が生じ77%で院内調査完了、医療機関の調査スピードアップ―日本医療安全調査機構

2019年7月末までに1452件の医療事故、うち75.9%の事例では院内調査完了―日本医療安全調査機構

2019年6月末までに1420件の医療事故、院内調査スピードがさらに加速し75.4%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年5月末までに1380件の医療事故、院内調査スピードが加速し74.9%で調査終了―日本医療安全調査機構

2019年4月末までに1342件の医療事故、院内調査スピードは再び増し74.8%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年3月末までに1308件の医療事故、制度が国民に浸透する中で「正しい理解」に期待―日本医療安全調査機構

2019年2月末までに1284件の医療事故、院内調査完了は73.9%で変わらず―日本医療安全調査機構

2019年1月末までに1260件の医療事故、73.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故の原因究明に向けた院内調査、「外部の第三者」の参画も重要テーマ―医療安全調査機構

2018年末までに1234件の医療事故、73.6%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年11月までに1200件の医療事故、72.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年10月までに1169件の医療事故、国民の制度理解が依然「最重要課題」―日本医療安全調査機構

2018年9月までに1129件の医療事故、国民の制度理解は依然進まず―日本医療安全調査機構

2018年8月までに1102件の医療事故報告、国民の制度理解が今後の課題―日本医療安全調査機構

2018年7月までに1061件の医療事故報告、うち71.2%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故調査、制度発足から1000件を超える報告、7割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年5月までに997件の医療事故、うち69.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年4月までに965件の医療事故、うち68.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年3月までに945件の医療事故が報告され、67%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年2月までに912件の医療事故報告、3分の2で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年1月までに888件の医療事故が報告され、65%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年末までに857件の医療事故が報告され、63.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年9月までに751件の医療事故が報告、院内調査は63.4%で完了―日本医療安全調査機構

2017年8月までに716件の医療事故報告、院内調査のスピードは頭打ちか―日本医療安全調査機構

2017年7月までに674件の医療事故が報告され、63.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年6月までに652件の医療事故が報告され、6割超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年5月までに624件の医療事故が報告され、6割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年4月までに601件の医療事故が報告、約6割で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年2月までに546件の医療事故が報告、過半数では院内調査が完了済―日本医療安全調査機構

2017年1月までに517件の医療事故が報告、半数で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年12月までに487件の医療事故が報告され、46%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年11月に報告された医療事故は30件、全体の45%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年10月に報告された医療事故は35件、制度開始からの累計で423件―日本医療安全調査機構

2016年8月に報告された医療事故は39件、制度開始からの累計で356件―日本医療安全調査機構

2016年7月に報告された医療事故は32件、制度開始からの累計で317件―日本医療安全調査機構

2016年6月に報告された医療事故は34件、制度開始からの累計では285件―日本医療安全調査機構

制度開始から半年で医療事故188件、4分の1で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故に該当するかどうかの判断基準統一に向け、都道府県と中央に協議会を設置―厚労省

医療事故調査制度、早ければ6月にも省令改正など行い、運用を改善―社保審・医療部会

医療事故調査制度の詳細固まる、遺族の希望を踏まえた事故原因の説明を―厚労省

中心静脈穿刺は致死的合併症の生じ得る危険手技との認識を—医療安全調査機構の提言(1)

急性肺血栓塞栓症、臨床症状に注意し早期診断・早期治療で死亡の防止—医療安全調査機構の提言(2)

過去に安全に使用できた薬剤でもアナフィラキシーショックが発症する—医療安全調査機構の提言(3)

気管切開術後早期は気管切開チューブの逸脱・迷入が生じやすく、正しい再挿入は困難—医療安全調査機構の提言(4)

胆嚢摘出術、画像診断・他診療科医師と協議で「腹腔鏡手術の適応か」慎重に判断せよ—医療安全調査機構の提言(5)

胃管挿入時の位置確認、「気泡音の聴取」では不確実—医療安全調査機構の提言(6)

NPPV/TPPVの停止は、自発呼吸患者でも致命的状況に陥ると十分に認識せよ―医療安全調査機構の提言(7)

救急医療での画像診断、「確定診断」でなく「killer diseaseの鑑別診断」を念頭に―医療安全調査機構の提言(8)

転倒・転落により頭蓋内出血等が原因の死亡事例が頻発、多職種連携で防止策などの構築・実施を―医療安全調査機構の提言(9)

「医療事故再発防止に向けた提言」は医療者の裁量制限や新たな義務を課すものではない―医療安全調査機構

大腸内視鏡検査前の「腸管洗浄剤」使用による死亡事例が頻発、リスク認識し、慎重な適応検討を―医療安全調査機構の提言(10)

「肝生検に伴う出血」での死亡事例が頻発、「抗血栓薬内服」などのハイリスク患者では慎重な対応を―医療安全調査機構の提言(11)

胸腔穿刺で心臓等損傷する死亡事故、リスクを踏まえた実施、数時間後に致命的状態に陥る可能性踏まえた経過観察を―医療安全調査機構の提言(12)

抗血栓療法中・低栄養患者は胃瘻造設リスク高、術後出血や腹膜炎等の合併症に留意を―医療安全調査機構の提言(13)

カテーテルアブレーション治療、心タンポナーデなど重篤リスクにも留意した体制整備を―医療安全調査機構の提言(14)

死亡医療事故の2割弱は薬剤誤投与に起因、処方から投与まで各場面で正しい薬剤かチェックを―医療安全調査機構の提言(15)

患者の訴え・患部観察により「頸部手術後の気道閉塞」徴候把握し、迅速な対応を―医療安全調査機構の提言(16)

中心静脈カテーテルに関連する「事故防止」の提言を充実、医療機関管理者が組織的管理を行い事故防止目指せ—医療安全調査機構の提言(17)

股関節手術、血管損傷等による出血リスク高く、目視での出血確認困難な点踏まえ出血時対応等の事前準備を―医療安全調査機構の提言(18)

人口100万人あたり医療事故報告件数は三重・京都が最多、投薬・注射に起因する死亡事故急増―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、4年連続で宮崎県がトップ―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度発足から丸5年、大規模病院ほど「病床当たり事故件数」多い―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2017・18・19と宮崎県がトップ、地域差の分析待たれる―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度スタートから丸4年、累計1500件の医療事故が報告される―日本医療安全調査機構

医療事故調査、事故全体の7割超で院内調査が完了しているが、調査期間は長期化傾向―日本医療安全調査機構