特定機能病院の医療安全要件を厳格化、患者間違い・機器誤使用での死亡事故等は全例把握・検証等を義務化—特定機能病院等あり方検討会(1)

2025.6.10.(火)

特定機能病院には「厳しい医療安全対策」の基準(承認要件)が設けられているが、取り組み内容にはバラつきもある。

そこで、例えば「医療安全管理部門が把握・検証し、再発防止策を策定する」必要がある重大事象(医療事故)として、「手術等における患者・部位の取り違え」や「禁忌薬剤などの投与により死亡・後遺障害」、「医療機器の誤使用などにより死亡・後遺障害」、「検査結果の確認や報告の失念などによる死亡・後遺障害」など12項目を設定し、これを必須項目として各特定機能病院で「必ず報告・検証・再発防止策策定を行わなければならない事象リスト」を作成・共有し、院内で確実に運用することを義務付ける—。

また、医療安全管理の責任者である「副院長」については、「医療安全管理部門での業務経験」(専任以上であったことが望ましい)を要件とし、その役割・権限を拡大し、「個別の事象に対し指導を行える」ことを明確化する—。

さらに、特定機能病院同士の医療安全確保に向けたピアレビューについては、これまでに一定の成果が出ていることを踏まえ、「より踏み込んだ活動」を行えるようにする—。

6月10日に開催された「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、このような「特定機能病院が遵守しなければならない医療安全の基準」見直し内容が固められました(関連記事はこちら)。

同日には「大学病院本院『以外』の特定機能病院」と検討会構成員との間で「特定機能病院の承認要件見直し」に向けた意見交換も行われており、別稿で報じます(関連記事はこちら)。

目次

特定機能病院の「医療安全対策」の基準(承認要件)を厳格化、さらなる安全対策求める

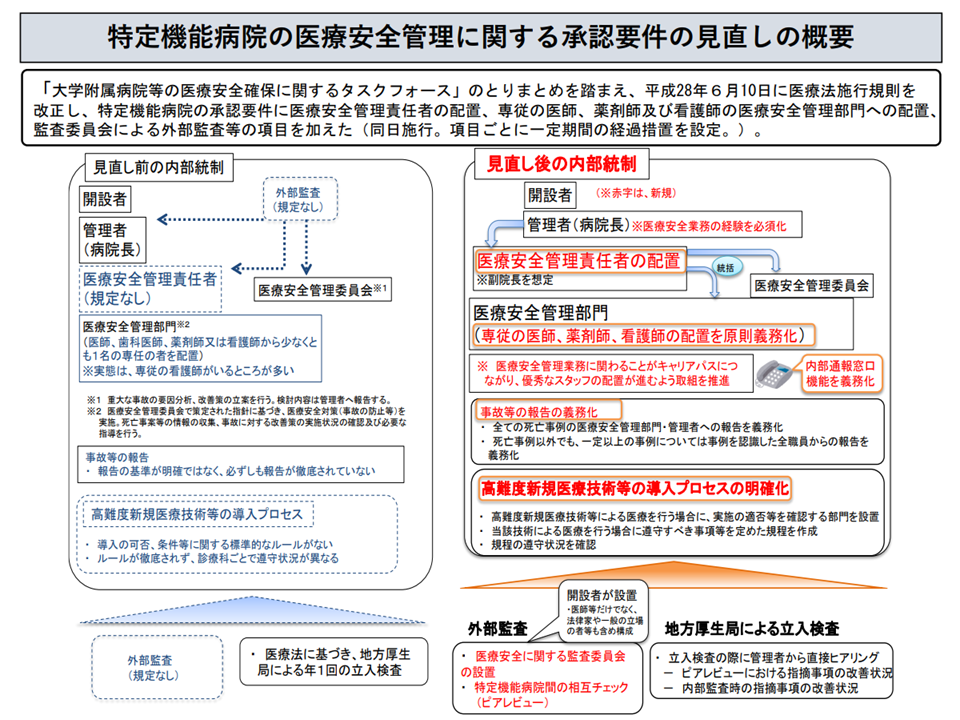

特定機能病院は、我が国で最高水準の医療提供を行う病院として厚生労働大臣から指定されます。しかし、かつて複数の特定機能病院において患者の取り違えなど重大な医療事故が相次いだことなどを踏まえ、例えば、▼「第三者評価の受審」を承認要件に盛り込む▼ガバナンスを強化する(外部監査委員会の設置など)▼医療安全体制を強化する(副院長をトップとする医療安全管理部門の設置など)—などの体制強化が順次なされてきています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

このうち「医療安全対策」については、例えば▼医療安全管理責任者の配置▼医療安全管理部門(専従の医師、薬剤師、看護師を配置)の設置▼高難度新規医療技術の実施を決定する部門の設置▼入院患者が「死亡した場合」などのモニタリング▼他の特定機能病院と連携したピアレビュー実施—などの取り組みが必要とされ、「特定機能病院の承認要件」にも盛り込まれています。

特定機能病院における医療安全管理要件の見直し(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(2)10 250226)

検討会では「特定機能病院の承認要件」全体の見直し論議を進めていますが、その中で「医療安全対策が形だけに終わっている面がないか」などの指摘がなされ、データに基づいた見直し論議が進められています。

2月26日の会合では、特定機能病院の医療安全対策の実態」調査結果(永井良三・自治医科大学長が研究班長を務めている、通称「永井研究班」)から報告され、これを踏まえて、例えば次のような見直し方向が概ね固められました。

(1)医療事故モニタリング等の強化

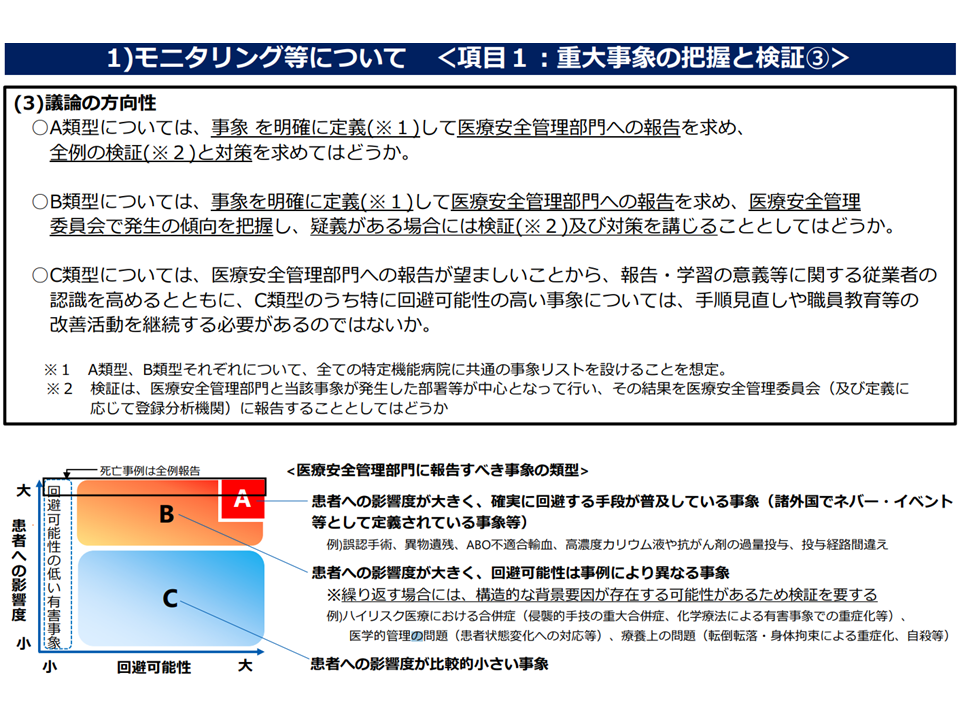

▽重大事象を次のA・B・Cに区分し、医療安全部門への報告内容などを求める

▼A類型

→患者への影響度が大きく、確実に回避する手段が普及している事象(諸外国でネバーイベント等として定義されている事象等)

→これらは事象を明確に定義(別途リスト化)したうえで、全例について「医療安全管理部門への報告」を求め、全例について検証(医療安全管理部門と当該事象が発生した部署等が中心となって検証し、結果を医療安全管理委員会・登録分析機関に報告する)と再発防止対策の実施を求める

▼B類型

→患者への影響度が大きいが、事例によって回避可能性が異なる事象(ただし、繰り返される場合には、構造的な背景要因が存在する可能性があるため検証が必要)

→これらは事象を明確に定義(別途リスト化)したうえで、全例について「医療安全管理部門への報告」を求め、医療安全管理委員会で発生の傾向を把握し、疑義がある場合には検証(上記)・再発防止対策を実施する

▼C類型

→患者への影響度が比較的小さい事象

→これらは医療安全管理部門への報告が望ましく、「報告・学習の意義等に関する従業者の 認識を高める」「特に回避可能性の高い事象については、手順見直しや職員教育等の改善活動を継続する」こととする

▽A類型・B類型事象について、医療安全管理部門・管理者(院長等)で検討を行い「発防止対策」を講じる(再発防止策の策定プロセスを定める)

モニタリング要件の見直し方向(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(2)9 250226)

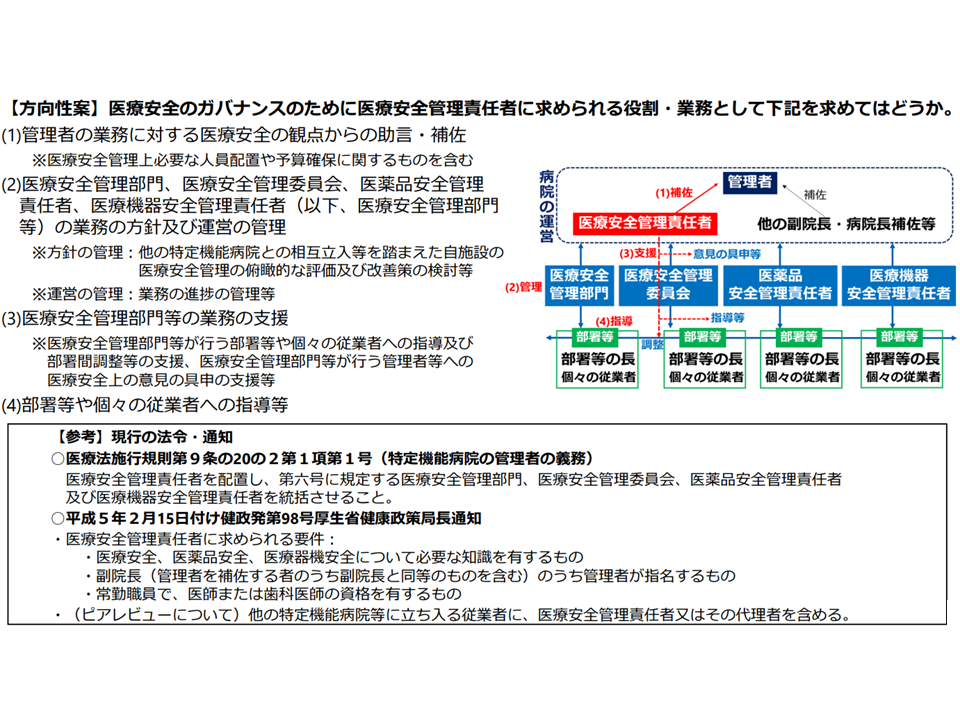

(2)管理者、医療安全管理責任者、医療安全担当者、各部門の長、部署の医療安全担当者の役割強化

▽医療安全のガバナンスのために「医療安全管理責任者に求められる役割・業務」などを明確化する

▽医療安全管理責任者(副院長)の要件として「医療安全管理部門での業務経験」(「専任」以上であることが望ましい)を求める

(3)監査委員会の役割強化

▽監査委員会に「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」を置くことを必須とし、当該者には「特定機能病院の医療安全専従者の一定の経験」(例えば3年以上)を求める

▽監査委員会の業務に「管理者の業務の状況の確認」を追加し、監査内容に「重大事案について医療安全管理委員会から報告を受けた場合に、当該部署等に対し必要な介入を行った記録の確認等を行う」ことを追加する

医療安全管理部門に報告しなければならない重大事象(医療事故)の必須24項目を明確化

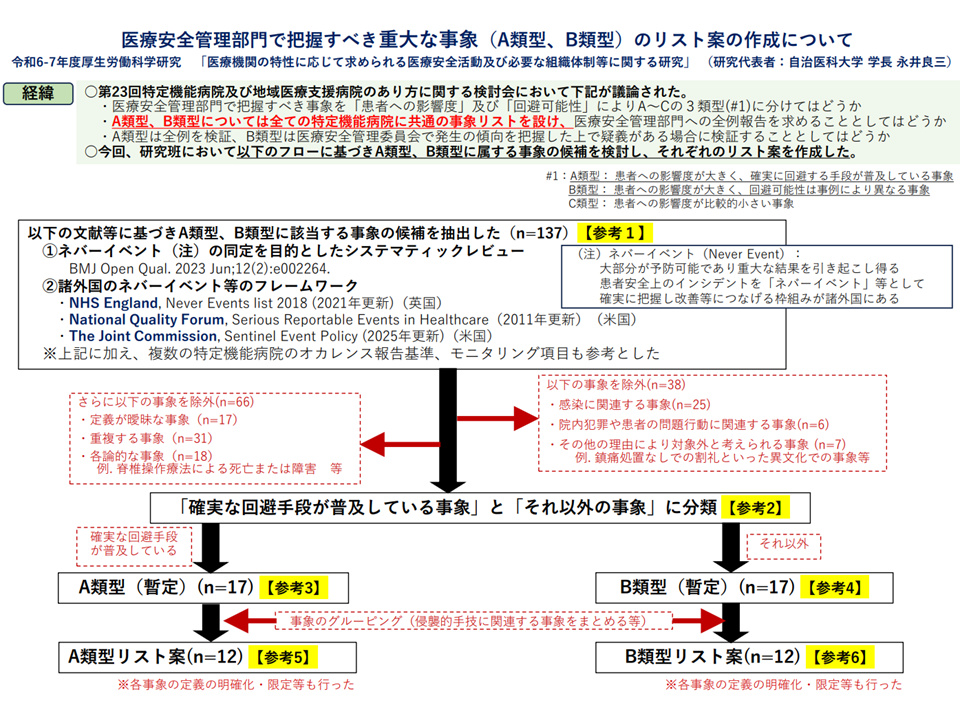

こうした見直し方向を踏まえて、永井研究班で上記(1)「医療事故等モニタリング強化」において全例の把握が求められるA類型・B類型の具体的な事象を検討。そこから「まずA・Bそれぞれで12の事象を全例把握することが必要ではないか」との提案がなされました(海外の制度・論文、本邦での事故報告結果などから137の事象を「報告を求めるべきもの」候補とし、そこから「定義が曖昧なもの」や「感染に関連するもの」、「院内犯罪や患者の問題行動に関連するもの」を除外し、回避可能性の確立度合いなどに応じて、A・B各12事象を選別)。

全例報告義務となるA・B重大事象の必須項目設定の考え方(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(1)1 250610)

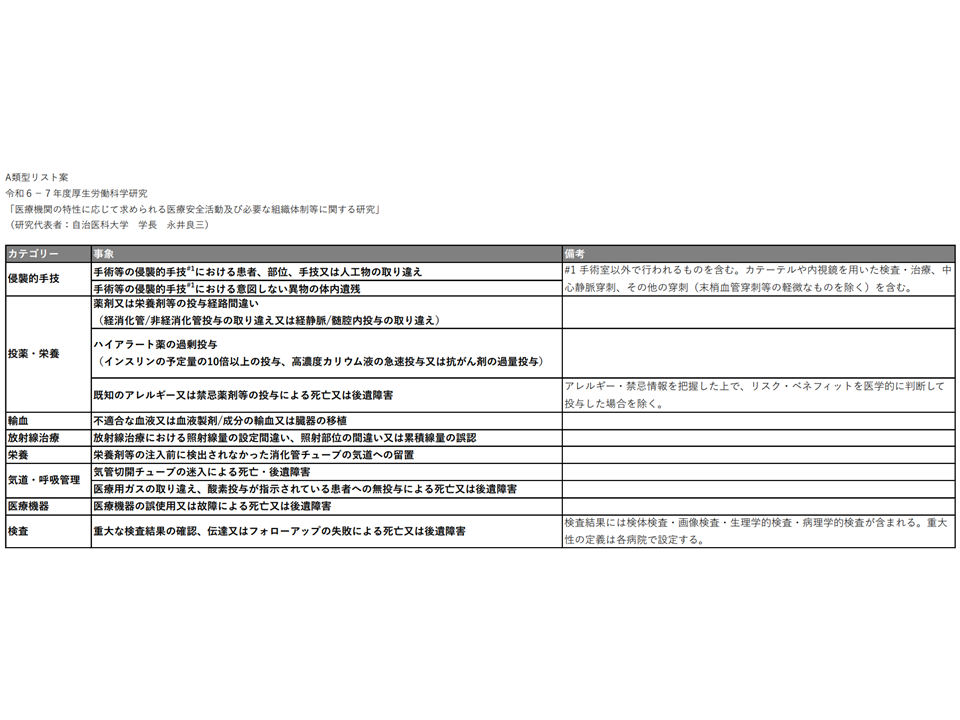

【A類型】

→患者への影響度が大きく、確実に回避する手段が普及している事象(諸外国でネバーイベント等として定義されている事象等)

→全例を「医療安全管理部門への報告」し、全例(1つ1つ)を検証(医療安全管理部門と事象発生部署等が中心となって検証し、結果を医療安全管理委員会・登録分析機関に報告する)し、再発防止対策を実施する

(具体的事象、12項目)

▽手術等の侵襲的手技(手術室以外で行われるもの、カテーテルや内視鏡を用いた検査・治療、中心静脈穿刺、その他の穿刺(末梢血管穿刺等の軽微なものを除く)を含む、以下同)における「患者、部位、手技または人工物の取り違え」

▽手術等の侵襲的手技における「意図しない異物の体内遺残」

▽薬剤または栄養剤等の投与経路間違い(経消化管/非経消化管投与の取り違え、または経静脈/髄腔内投与の取り違え)

▽ハイアラート薬の過剰投与(インスリンの予定量の10倍以上投与、高濃度カリウム液の急速投与または抗がん剤の過量投与)

▽既知のアレルギーまたは禁忌薬剤等の投与(アレルギー・禁忌情報を把握した上で「リスク・ベネフィットを医学的に判断」して投与した場合を除く)による死亡または後遺障害

▽「不適合」な血液または血液製剤・成分の輸血、または「不適合」な臓器の移植

▽放射線治療における照射線量の設定間違い、照射部位の間違い、または累積線量の誤認

▽栄養剤等の注入前に検出されなかった消化管チューブの気道への留置

▽気管切開チューブの迷入による死亡または後遺障害

▽医療用ガスの取り違え、酸素投与が指示されている患者への無投与による死亡または後遺障害

▽医療機器の誤使用または故障による死亡または後遺障害

▽重大な検査結果(検査結果には検体検査・画像検査・生理学的検査・病理学的検査を含む、「重大性」の定義は、例えば「自院ではカリウム値異常などとする」など、各病院で設定する)の確認、伝達またはフォローアップの失敗による死亡または後遺障害

A類型の必須12項目(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(1)2 250610)

【B類型】

→患者への影響度が大きいが、事例によって回避可能性が異なる事象

→全例を「医療安全管理部門への報告」し、医療安全管理委員会で発生の傾向を把握し、疑義がある場合(例えば「特定部署で発生が重なっている」「最近、発生が増えている」「発生例が院内で定めたラインを超えた」などの場合)に検証(上記)し、再発防止対策を実施する

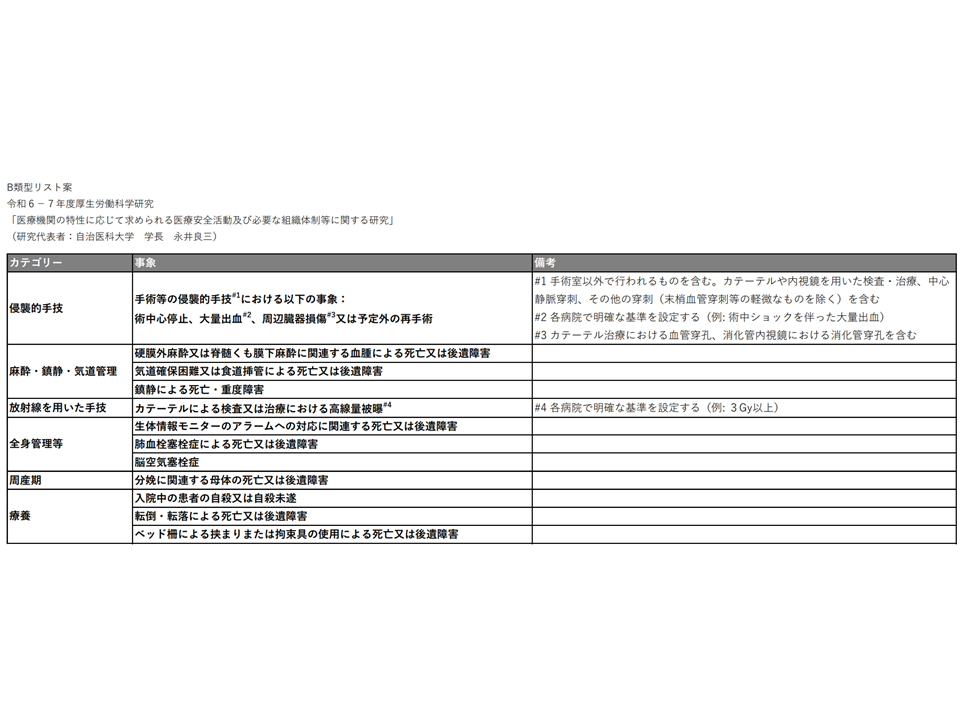

(具体的事象、12項目)

▽手術等の侵襲的手技における▼術中心停止▼大量出血(各病院で「術中ショックを伴った大量出血」などの明確な基準を設定する)▼周辺臓器損傷(カテーテル治療における血管穿孔、消化管内視鏡における消化管穿孔を含む)▼予定外の再手術—

▽硬膜外麻酔または脊髄くも膜下麻酔に関連する血腫による死亡または後遺障害

▽気道確保困難または食道挿管による死亡または後遺障害

▽鎮静による死亡または後遺障害

▽カテーテルによる検査または治療における高線量被曝(各病院で「3Gy以上」などの明確な基準を設定する)

▽生体情報モニターのアラームへの対応に関連する死亡または後遺障害

▽肺血栓塞栓症による死亡または後遺障害

▽脳空気塞栓症

▽分娩に関連する母体の死亡または後遺障害

▽入院中の患者の自殺または自殺未遂

▽転倒・転落による死亡または後遺障害

▽ベッド柵による挟まりまたは拘束具の使用による死亡または後遺障害

B類型の必須12項目(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(1)3 250610)

厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の松本晴樹室長は、この永井研究班による「A類型12項目、B類型12項目」をベースに、次のように「事象の把握→検証→再発防止策の策定・実施」を特定機能病院に求めてはどうかとの考えを示しました。

【A類型について】

▽上記の12項目を必須として、各特定機能病院で「自前のA類型事象リスト」を作成・共有・公表する(把握の質の向上や効率化も目指す)

▽A類型の事象が発生した場合には、▼全例について医療安全管理部門への報告を求める▼全例について検証し、必要な対策を講じる▼検証結果および対策の内容を記録する—

【B類型について】

▽上記の12項目を必須として、各特定機能病院で「自前のB類型事象リスト」を作成・共有・公表する(把握の質の向上や効率化も目指す)

▽B類型の事象が発生した場合には、▼全例について医療安全管理部門への報告を求める▼医療安全管理委員会において発生の傾向を把握し、医療安全管理委員会・医療安全管理部門が疑義ありと認める場合((例えば「特定部署で発生が重なっている」「最近、発生が増えている」「発生例が院内で定めたラインを超えた」などの場合)には検証し、必要な対策を講じる▼検証結果および対策の内容を記録する—

【A・B類型について「必要な対策を講じる」場合】

▽A・B類型事象のうち「対策が必要と判断された事象」、その他「医療安全管理部門が重大と認める事象」が発生した場合には、従前どおり「医療安全管理部門が従業者に必要な指導を行う」とともに、管理者(病院長等)などの関わりについて次のプロセスを定める

▼医療安全管理委員会で「事象が発生した部署等への必要な指導等(特定技術の一時的な停止などを含む)」を議論し、医療安全管理委員会から管理者(病院長等)に具申する

↓

▼管理者(病院長等)は「事象が発生した部署等に指導等を行うべき」ことを明確化する

↓

▼「緊急を要する」場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず「管理者(病院長等)の判断」において、事象が発生した部署等に指導を行う

↓

▼監査委員会が、「医療安全管理部門の指導」「医療安全管理委員会の議論」「管理者(病院長等)の判断」の状況に関する記録を監査する

これらの「指導等」「記録のプロセス」「管理者・医療安全管理部門・医療安全管理委員会・監査委員会の権限・責務」については、今後、医療法施行規則および通知において明確化されます。「特定診療科の特定技術の実施を止められなかった」(結果、医療事故などにつながってしまった)ことなども指摘されていることを踏まえて、「緊急時には病院管理者(病院長等)が技術停止を命じられる」「監査委員会が病院管理者(病院長等)も含めて監視を行う」ことなどを法令で明確化するものです。

医療安全管理責任者である副院長に「医療安全管理部門」経験を求め、役割・権限を拡大

また、(2)の「管理者、医療安全管理責任者、医療安全担当者、各部門の長、部署の医療安全担当者の役割強化」について、松本医療安全推進・医務指導室長は、これまでの検討会論議を踏まえて次のように「医療安全管理責任者である副院長」の役割・業務を拡大・明確化することを提案しています。「医療安全管理責任者である副院長」からも、ダイレクトに個別の医療従事者や部門等に指導等を行えることが明確化されます。

▽管理者(病院長)の業務に対し、医療安全の観点から助言・補佐を行う(医療安全管理上必要となる人員配置や予算確保に関する助言・補佐を含む)

▽「医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者(以下、医療安全管理部門等)の業務」について、方針および運営の管理を行う

→「方針の管理」として、他の特定機能病院との相互立入(ピアレビュー)などを踏まえて「自施設の医療安全管理の俯瞰的な評価・改善策の検討」などを行う

→「運営の管理」として、業務の進捗の管理などを行う

▽医療安全管理部門等の業務支援を行う(医療安全管理部門等による「部署等や個々の従業者への指導」「部署間調整等」の支援、医療安全管理部門等による管理者(病院長等)などへの医療安全上の意見具申の支援など)

▽部署等や個々の従業者への指導などを行う

また、上述のように「医療安全管理責任者である副院長」の要件として、「医療安全管理部門での業務経験(専任以上であることが望ましい)があること」が付加されます。医療安全管理部門での従事経験を有する医療安全管理責任者(副院長)」のほうが、そうでない場合と比較して医療安全業務に積極的にかかわっている、との永井研究班の調査結果を踏まえたものです。

この点に関連して松本医療安全推進・医務指導室長は「北海道大学病院では、医療安全管理部門出身である南須原康行氏が病院長に就任している。今後の北大病院での医療安全確保に向けた取り組みなども見ながら、次の『特定機能病院における医療安全管理に係る承認要件』見直しを検討する際に、『病院管理者(病院長等)の要件』の中に『医療安全管理部門での経験』などを盛り込むべきか否かなども検討される可能性がある」旨をコメントしています(関連する北大病院サイトはこちら)。

医療安全管理責任者である副院長について、役割・権限の拡大を行う(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会(1)4 250610)

監査委員会の権限・役割を拡大、「医療安全にかかり取り組み」の進捗状況などを監視

さらに、(3)の監査委員会については、次のような権限強化を図ってはどうかとの提案が松本医療安全推進・医務指導室長から行われました。もっとも病院サイドの準備にも時間がかかるため「1年間程度の経過措置」が設けられる見込みです。

▽監査委員会の業務に「管理者(病院長等)の業務状況の確認」を追加する(上記(1)の見直し内容参照)

▽監査内容に「重大な事案について医療安全管理委員会から報告を受けた場合に、当該部署等に対して必要な介入を行った記録の確認」などを追加する(上記(1)の見直し内容参照)

▽監査委員会の既存の業務である「医療安全管理部門、医療安全管理委員会の業務状況の確認」について、それぞれ▼従業者に必要な指導を行っているか▼医療安全管理部門が重大な事案が生じたと認めた場合に当該部署等への必要な介入を議論し、管理者(病院長等)に報告しているか—の「記録の確認」等が含まれることを明確化する(上記(1)の見直し内容参照)

特定機能病院同士の医療安全確保にかかるピアレビュー、より踏み込んだ活動に期待

ところで、特定機能病院同士が互いに医療安全確保の状況を検証しあう「ピアレビュー」については、▼一定程度成熟化してきている(国立大学病院長会議の報告書はこちら)▼「画像診断レポート等の見落とし」などについて重点課題として改善提言がなされ、特定機能病院においてシステム的な対策の整備が進むなどの成果が出ている(国立大学病院長会議の報告書はこちら)▼「課題に焦点を合わせる」などの工夫の必要性も指摘されている(厚生労働科学研究班の報告書こちら)—ことなどを踏まえ、松本医療安全推進・医務指導室長は次のような見直し案を提示しました。こちらも病院サイドの準備などを考慮し「1年間程度の経過措置」が設けられる見込みです。既に一定の成果が出ている点などを踏まえて、「より踏み込んだピアレビュー」を期待するものと言えるでしょう。

▽ピアレビューは「特定機能病院として取り組むべき医療安全上の重点的課題を設定した上で、課題に関する現状把握・対策立案・対策の実施状況評価」などを行い、継続的改善を目指す(重点的課題は、特定機能病院・厚労省で検討する場を設け、特定機能病院における事故等の状況等(新たな課題を含む)を踏まえて設定する)

▽各特定機能病院で把握された重大事象(A類型、B類型)のうち「対策立案に至ったもの」について、対策の内容を特定機能病院内で共有することを通じて対策の質向・効率化を目指すとともに、「他の病院等の医療安全に資する情報」を公表する

最後の「他の病院等の医療安全に資する情報」公表により、上述した「特定機能病院での医療安全確保の強化」内容が、徐々に地域の一般病院やクリニックなどに普及・浸透していき、結果「地域全体、日本国全体の医療安全確保」が底上げされていくと期待されます。

こうした「医療安全確保の強化」策に多くの構成員が改めて賛同し、▼医療安全管理部門に報告すべき重大事象について「枠組み」(A類型・B類型)を設定し、事象の明確化を行うことは非常に画期的かつ重要である(長尾能雅構成員:名古屋大学医学部附属病院副病院長)▼他の医療安全確保事業(医療事故調査制度や医療事故情報収集等事業)などともセットで実施し、医療安全確保を強化してほしい(上田茂座長代理:日本医療機能評価機構専務理事)▼A類型・B類型の12項目は、あくまで必須の「最低限」の事象と受け止めており、各特定機能病院で積極的に「報告すべき重大事象」の拡大・設定に努めてほしい。ピアレビューの進化については、できるだけ早期に実現されることを期待する(松本真人構成員:健康保険組合連合会理事)▼A類型のハイアラート薬について、別にハイリスク薬などの概念もあり、厚労省で整理・明確化すべき(川上純一構成員:日本薬剤師会副会長)—などの前向きな提案がなされており、医療法施行規則や通知の改正、さらにその後の運用などで十に勘案されます。

「特定機能病院の承認要件」のうち「医療安全確保の基準・要件」については、一足先に見直し内容が固まりました。今後、他の要件(医師派遣など)見直し論議が急ピッチで進められます。

【関連記事】

大学病院本院「以外」の特定機能病院、大学病院本院とは異質で「特定機能病院と別の枠組み」での評価など検討へ―特定機能病院等あり方検討会

特定機能病院、「医療安全対策基準のさらなる厳格化」「検体検査の精度管理義務化」方針を決定―特定機能病院等あり方検討会(2)

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院に「医師派遣」実績も求めるが、地方にある病院等には緩やかな実績基準を設定しては―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

大学病院本院の「医師育成」機能重視した評価が必要、機能・実績等に応じた「類型化」も検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に求められる機能を改めて整理、類型の精緻化・承認要件見直しなどの必要性を検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院、「第三者評価の受審」「改善状況の公表」を承認要件に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に「第三者評価受審と指摘事項の公表」求めてはどうか、特定機能病院側は「厳しい」と反論―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

地域医療支援病院、「医師の少ない地域」支援をプラスアルファ要件として設定可能に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院、国と異なる「プロフェッショナルの第三者」視点での評価受審を義務化してはどうか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

医師派遣機能、地域医療支援病院の「すべて」には求めるべきではない―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院に第三者評価を義務付けるべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

すべての地域医療支援病院が医師派遣等の医師少数区域支援機能を持つべき―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

地域医療支援病院、「在宅医療支援」「医師派遣」等の機能をどう要件化すべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

地域医療支援病院の承認要件見直しへ議論開始―厚労省・検討会

大学病院の院長、「選考会議」の議を経るなど選考過程を透明化―大学病院ガバナンス検討会

病院長の資質・能力の明確化を特定機能病院の承認要件に、選考プロセスの透明化も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院の承認要件に「病院長の選任」に関する規定が盛り込まれる可能性も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院や臨床研究中核病院、「医療安全管理部門の設置」などを承認要件に追加―厚労省

一般病院にも「高度な医療技術実施の際の安全管理体制」整備の努力義務を課す―社保審・医療部会

特定機能病院に医療安全管理体制強化や外部監査委設置などの要件追加―厚労省

特定機能病院に、「監査委員会」設置や「医療安全担当の副院長」配置を義務付け―厚労省

特定機能病院への集中立入検査を6月から実施、目的は「実態把握」―厚生労働省

女子医大病院と群馬大病院の特定機能病院の承認取り消し決定、特定機能病院の承認要件見直しも検討―塩崎厚労相