大学病院本院「以外」の特定機能病院、大学病院本院とは異質で「特定機能病院と別の枠組み」での評価など検討へ―特定機能病院等あり方検討会

2025.5.30.(金)

同じ「特定機能病院」であっても、「大学病院本院」と「それ以外の病院」とを比較すると、診療内容・研究内容・教育内容について大きな違いがある—。

大学病院本院については、これまでに「高度な診療・研究・教育」に加えて、新たに「地域医療機関への医師派遣、地域医療を守る」という新たな機能・役割を求めることになった(4本柱)。「大学病院本院以外の特定機能病院」にも、この4本柱の機能を求めるべきではないか。あるいは「大学病院本院以外の特定機能病院」では「地域医療機関への医師派遣」実績が少ないため、これに匹敵するような「別の機能」を求めるべきではないか—。

また4本柱の機能等を果たせない場合には「特定機能病院としての承認を行わない」ことも考えられるが、「大学病院本院以外の特定機能病院」が、これまでに「高度な医療安全機能」などに投下してきた労力を無視することはできず、何らかの対応を検討すべきではないか—。

5月29日に開催された「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(以下、検討会)では、こういった議論が行われました。今後、この議論を深めていくとともに、「大学病院本院を特定機能病院として承認する際の具体的基準」に関する議論も進められます。「特定機能病院の承認要件」が大きく見直されれば、診療報酬での評価にも大きな影響が出てきます。今後の動きに注目が集まります。

5月29日に開催された「第24回 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

目次

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、+αの「発展的(上乗せ)基準」とで評価へ

現在、特定機能病院には▼高度医療の提供▼高度医療技術の開発(研究)▼高度医療に関する研修(教育)—という3つの役割を果たすことが求められ、これに見合った承認要件が定められています。

もっとも、医学・医療の高度化が進み、例えば▼一般病院(特定機能病院以外)でも高度医療実施が増え、「大学病院を上回る診療実績を持つ一般病院」が現れてきている▼大学病院本院の中でも診療や研究に係る実績等にバラつきがある—ことなどを踏まえて、検討会では「承認要件の見直し」に向けた議論を行っています。

特定機能病院には次のような類型があります。

▽総合型・大学病院本院:79施設

▽総合型・ナショナルセンター:1施設(国立国際医療研究センター病院)(なお、2025年4月より国立健康危機管理研究機構へ移行)

▽総合型・その他病院:1施設(聖路加国際病院)

▽特定領域型・ナショナルセンター:3施設(国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター)

▽特定領域型・その他病院:4施設(がん研究会有明病院、静岡がんセンター、大阪国際がんセンター、愛知県がんセンター)

これまでに、特定機能病院のうち「大学病院本院」については、▼特定機能病院として満たさなければならない「基礎的基準」と、より積極的な取り組みをみる「発展的(上乗せ)基準」—の2段階で評価する▼これまでの「高度な診療・研究・教育」に加えて、新たに「地域医療機関への医師派遣、地域医療を守る」という新たな機能・役割を大学病院本院に求める(4本柱の機能となる)—などの承認要件見直し方針が固められています。大学病院本院の機能について、これまでの「高度医療」提供・開発にとどまらず、「地域医療の砦」をも求めることになる、非常に大きな転換点と言えます。

大学病院本院の機能、新地域医療構想や医師偏在対策との整合性も勘案する必要あり

今後、具体的な承認要件(基礎的基準、発展的(上乗せ)基準)を詰めていきますが、▼最新データを踏まえて基準を設定するため、大学病院本院に求めている定期報告とは別に、厚生労働省で実績を調査する(例えば医師派遣実績などは定期報告項目に含まれておらず、別途調査する必要がある)▼新たな地域医療構想・医師偏在是正策などを盛り込んだ医療法改正案が2025年5月29日時点では国会審議中であり、詳細(例えばガイドライン)が明らかになった際に、改めて「新たな地域医療構想・医師偏在対策など」と「特定機能病院の新たな承認要件」の整合性確保に関する議論を行う—方針も確認されました。

今後の議論に向けて検討会では、▼大学病院、とりわけ地方の大学病院の経営は厳しく、発展的(上乗せ)基準などを早く決定すべきだ。大学病院本院の「地域医療の最後の砦」となる機能としては、例えば5疾病6事業への貢献度合い、県内の住民の生命を守るために欠かせない機能(大動脈解離・破裂への対応等)の実施、県内での専門医養成のための研修プログラム実施(地域によっては大学病院しか●●専門医を養成する研修プログラムがないところもある)などが考えられるが、こうした点への努力をしっかり評価する必要がある(山崎元靖構成員:神奈川県健康医療局医務担当部長)▼大学病院本院が実際にどういった機能を持っているのかの一覧表を、調査をもとに作成し、そこから基礎的基準・発展的(上乗せ)基準を探っていく必要がある(松田晋哉座長:福岡国際医療福祉大学ヘルスデータサイエンスセンター所長/教授)▼各大学病院本院が所在する地域の特性や、医師派遣「先」の機能にも着目した評価を検討すべき(岡俊明参考人:日本病院会副会長)▼地域特性への配慮は必要と考えるが、安易に緩やかな基準を設定することは好ましくなく、例えば「絶対数」だけの基準では地方大学病院に不利になる場合には、「地域でのシェアを勘案する」などの工夫を行うべき(伊藤悦郎参考人:健康保険組合連合会常務理事)—などの提案がなされています。

また、新たに「医師派遣」に関する実績基準が設定される見込みですが、山崎構成員は「医師派遣を進めれば大学病院本院そのものの医師が少なくなり、『地域医療の最後の砦』の機能を果たすことが難しくなる。医師派遣機能と砦機能とはトレードオフの関係(一方を重視すれば、必然的に他方をおろそかにせざるを得ない関係)にある点も勘案して基準設定を行うべき」とも指摘しています。この点については、従前より、例えば相良博典構成員(昭和医科大学病院病院長)も「医師派遣を行うためには、一定数の医師を大学病院本院で確保していなければならない点に留意すべき」旨をコメントしています。単純な「より多くの医師を地域に派遣することが大学病院本院に期待されている」との考えは危険であることが分かります。

厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の松本晴樹室長も「そうした点の重要性は認識しており、新たな地域医療構想・医師偏在対策とあわせて考える必要がある」との考えを示しています。

「大学病院本院」と「それ以外の特定機能病院」とは機能・実績が異なる

5月29日の検討会では、「大学病院本院『以外』の特定機能病院」の承認要件をどう考えるかという議論も行われました。

(大学病院本院「以外」の特定機能病院)

▽総合型・ナショナルセンター:1施設(国立国際医療研究センター病院)

▽総合型・その他病院:1施設(聖路加国際病院)

▽特定領域型・ナショナルセンター:3施設(国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター)

▽特定領域型・その他病院:4施設(がん研究会有明病院、静岡がんセンター、大阪国際がんセンター、愛知県がんセンター)

松本医療安全推進・医務指導室長は、「大学病院本院」と「それ以外の特定機能病院」とで、診療・研究・教育(現在の3機能)の実績には、例えば次のような違いがあるとのデータを改めて提示しました。

【診療】

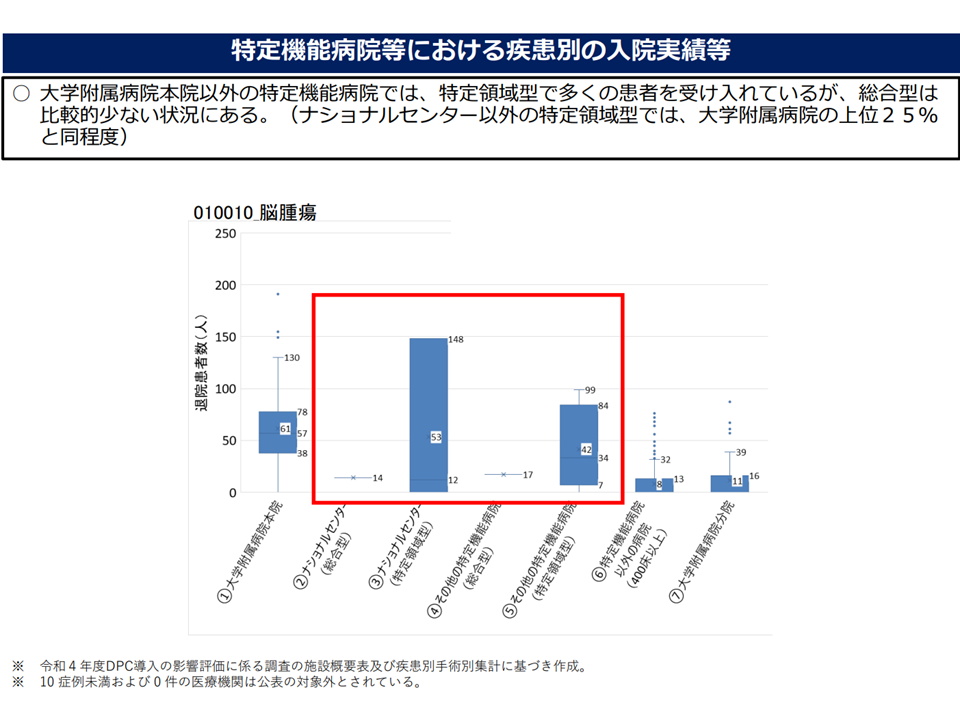

▽悪性腫瘍等の手術等は、特定領域型で一定の実績があり、総合型で低い傾向がある

▽特定領域型では、脳腫瘍等では「大学病院本院の上位と同程度」であるが、食道がんや胃がんで「大学病院本院よりも高い」傾向にある

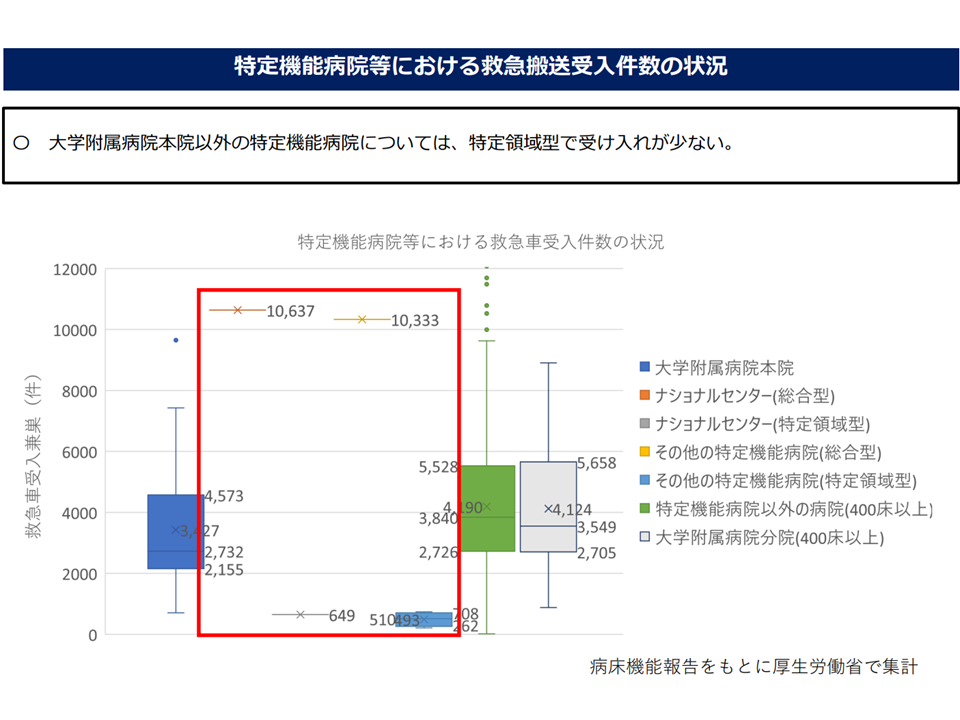

▽悪性腫瘍以外の疾患については、敗血症や救急搬送の受け入れ、股関節・大腿近位の骨折等が特定領域型で低い傾向にある

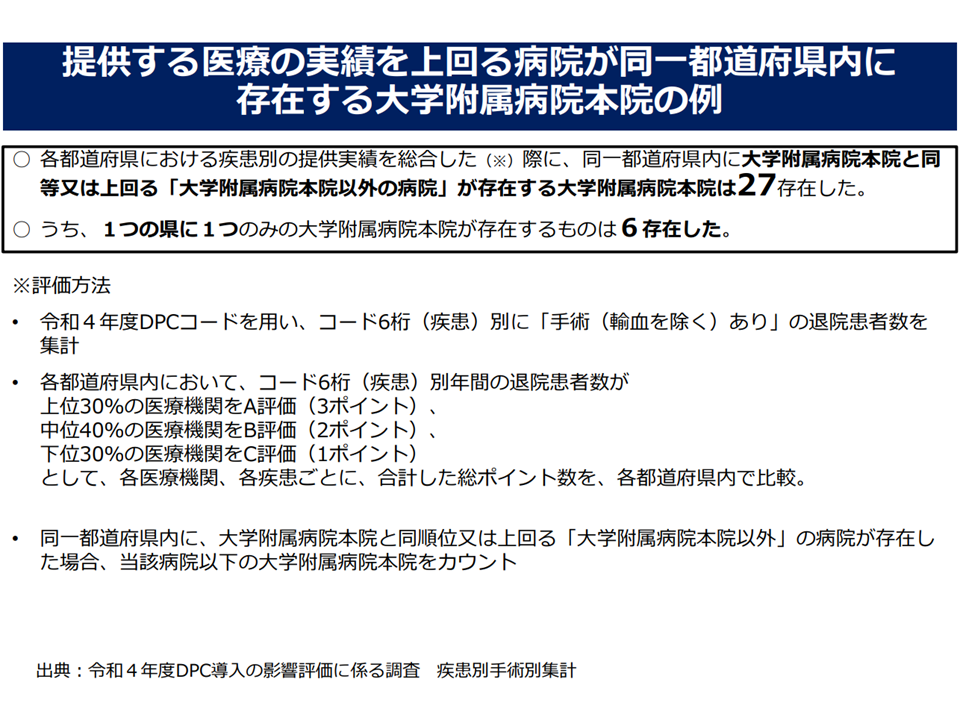

▽領域横断的に実績を比較した場合、「大学病院本院以外の特定機能病院」を上回る一般病院が同一都道府県に複数存在する場合が多い

特定機能病院等における「脳腫瘍」(手術あり)への対応状況

特定機能病院等における「救急搬送」受け入れ状況

特定機能病院等と一般病院との診療実績比較

【研究】

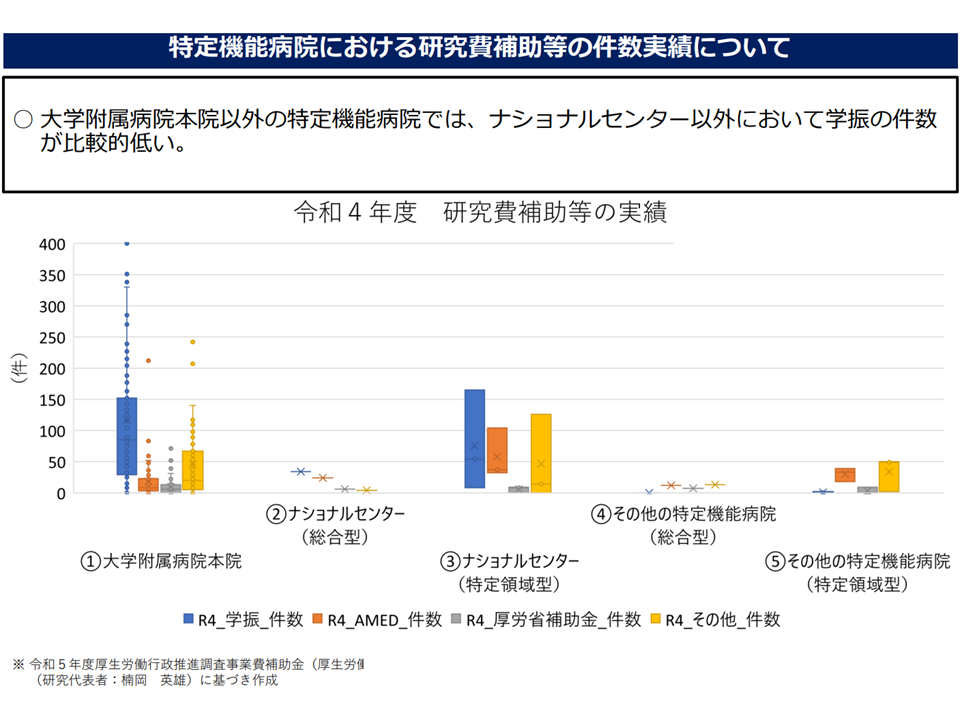

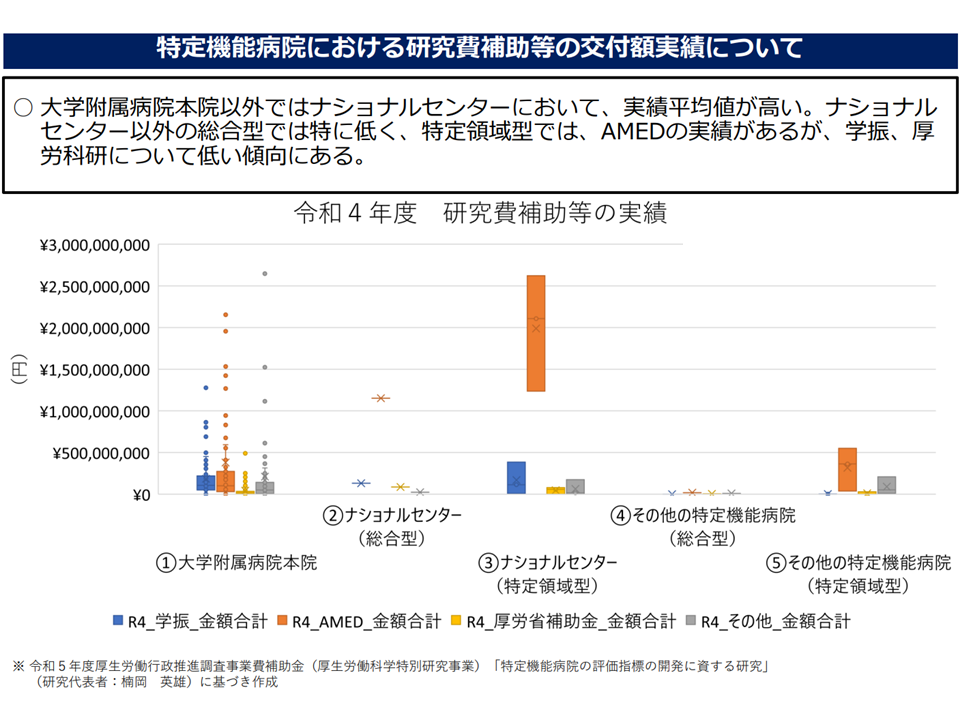

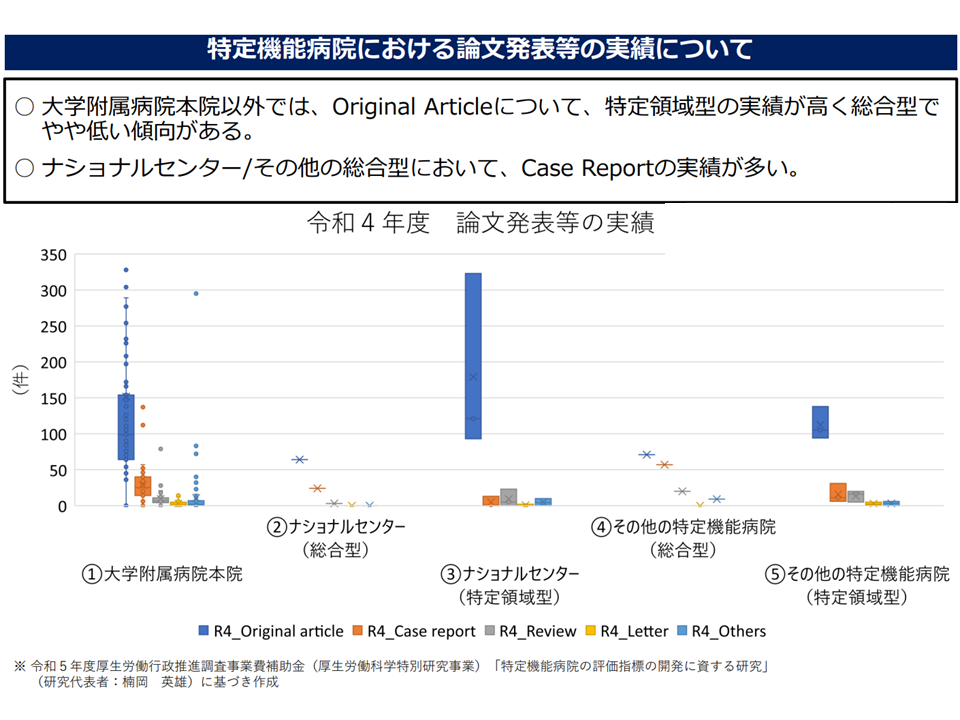

▽総合型では、研究費の獲得状況、論文発表の双方が低い傾向にある。AMEDについてはナショナルセンター以外で低い傾向にある。論文発表実績について、総合型ではCase Reportの割合が高い傾向にある

▽特定領域型については、ナショナルセンターでAMEDの実績が特に高いが、厚労科研は低い傾向にある。またナショナルセンター以外で学振の実績が低い。論文発表実績では、ナショナルセンターについて高い傾向にあり、ナショナルセンター以外でも大学病院本院と同程度である

特定機能病院等における「研究費補助」件数の状況

特定機能病院等における「研究費補助」交付額の状況

特定機能病院等における論文等の状況

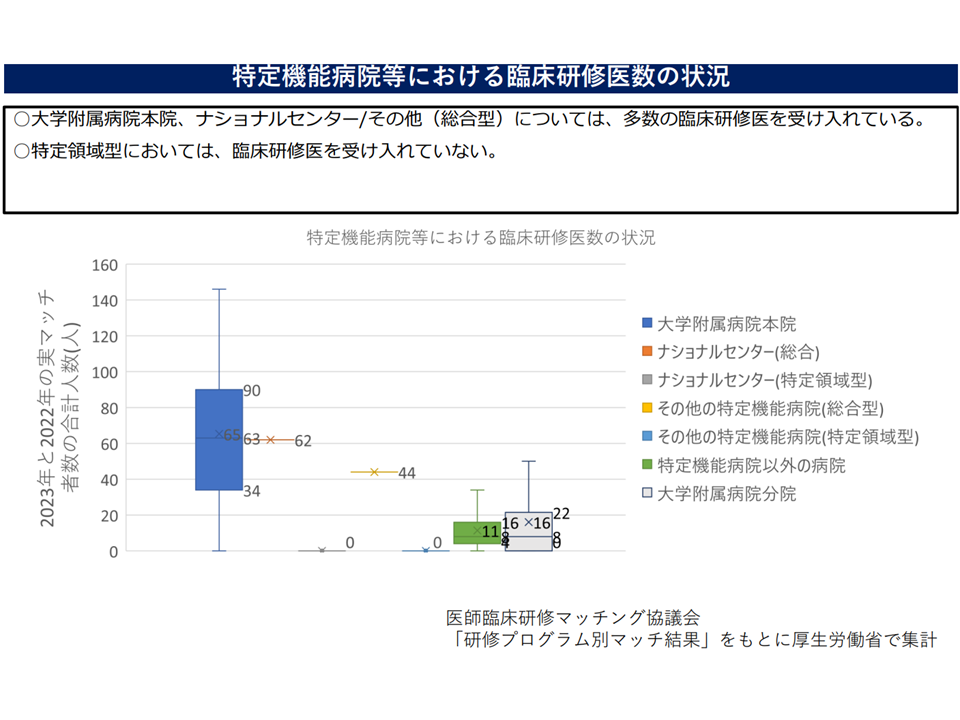

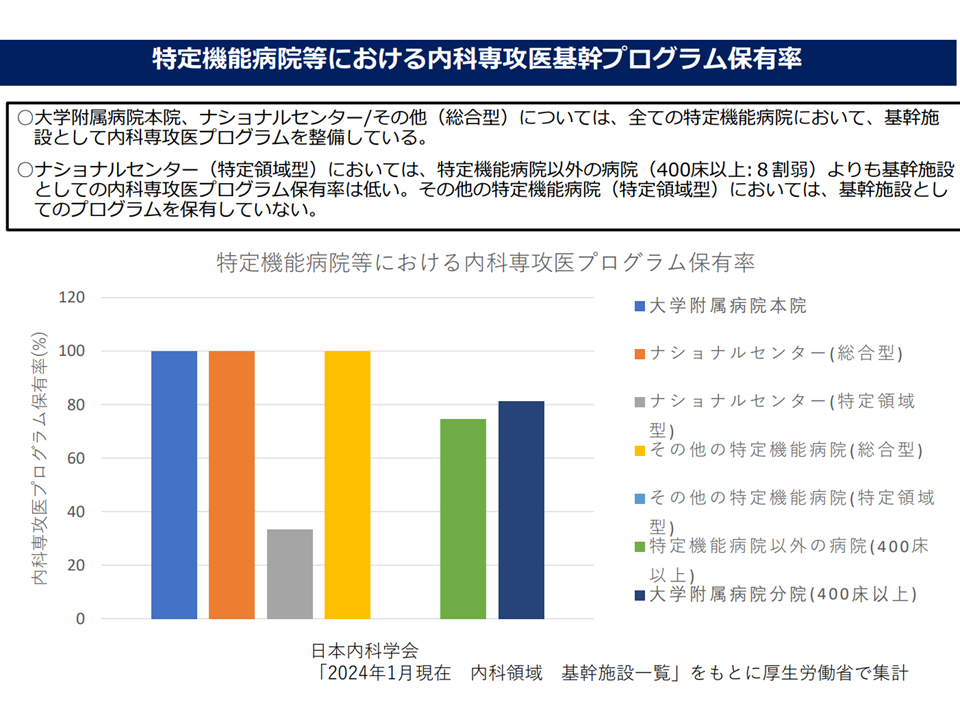

【教育】

▽特定領域型では、臨床研修医を受け入れておらず、一部の内科では専攻医(専門医養成を目指す医師)を受け入れいつが、他科では基幹型の専門研修プログラムを保有していない

▽大学病院本院以外の特定機能病院は、「医学部生への卒前教育を行う機能」「大学病院本院が実施するような医師派遣機能」が想定されていない

特定機能病院等における臨床研修医の状況

特定機能病院等における内科専攻医の状況

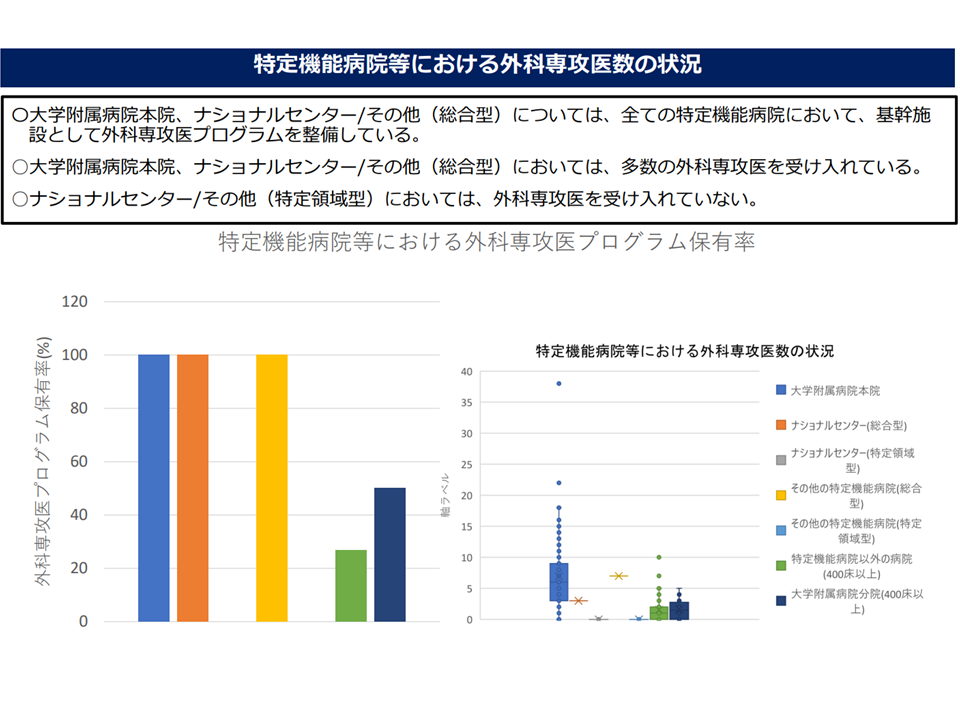

特定機能病院等における外科専攻医の状況

こうしたデータから、検討会では「同じ特定機能病院であるが、『大学病院本院』と『それ以外の病院』とでは、診療内容・研究内容・教育内容について大きな違いがある」という点で一致するとともに、多くの構成員が「特定機能病院の機能として、大学病院本院の機能として確認された4本柱(診療、研究、教育、医師派遣等)を求めるべきである」との考えを示しています(村松圭司構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター特任教授、吉村健佑構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センターセンター長/特任教授、吉川久美子構成員:日本看護協会常任理事、山崎構成員、伊藤参考人ら)。

大学病院本院「以外」の病院は、「特定機能病院とは別の枠組み」とすべきとの指摘も

ただし、両者の違いをどのように考えていくかについては、構成員の間でも意見が割れており、例えば▼特定領域(がんなど)に特化した病院は「特定機能病院」とは別の枠組みで評価すべきではないか(村松構成員)▼特定機能病院は4本柱の機能を持つ大学病院本院のみとすべきではないか(吉川構成員)▼医療保険者からすれば、「大学病院本院『以外』の特定機能病院」は、診療・研究・教育、さらに医師派遣の点で「想定される特定機能病院像」とは異なる(伊藤参考人)—といった、「別枠評価」案が出ています。

他方、吉村構成員や上田座長代理は「医師派遣に匹敵するような特筆すべき機能」がある「大学病院本院『以外』の特定機能病院」については、従前どおり「大学病院本院と同じ特定機能病院の枠組みで評価してもよいのではないか」旨の考えも示しています。

また、仮に「大学病院本院『以外』の特定機能病院」を「大学病院本院」とは別の枠組みで評価等するとした場合でも、「大学病院本院『以外』の特定機能病院」の中には様々なタイプがある点をどう考えるか、という問題もあります。例えば、診療機能という切り口で見れば▼国立がん研究センター、県立がんセンターなどのがん専門病院▼がん以外の領域に特化した専門病院▼総合病院—といったタイプが、開設主体という切り口で見れば、▼国立研究開発法人▼自治体▼民間—といったタイプがあり、これらを「同じ基準で評価する」ことが妥当なのかという論点も出てきます。上田茂座長代理(日本医療機能評価機構専務理事)や門脇則光構成員(香川大学病院病院長)はこの点を十分に検討すべきと指摘しています(門脇構成員は「大学病院本院『以外』の特定機能病院」は「ヘテロ」(異質)であると指摘)。

関連して今村英仁構成員(日本医師会常任理事)は「従前より、特定機能病院の承認要件は曖昧であると指摘してきている。このため様々な病院が特定機能病院に名乗りを上げ、曖昧な基準ゆえにそれが承認されてきた経緯がある。特定機能病院の在り方に遡って議論し、承認要件の明確化を図るべき」と強く訴えています。「承認要件が曖昧である」ために、ヘテロな、多様な病院が特定機能病院として承認され、「特定機能病院に求められる役割は何か」と改めて議論しなければならない事態に陥っているとも言えます。

また、仮に「大学病院本院『以外』の特定機能病院」を特定機能病院から除外(別枠)した場合には、経済的なデメリットも生じる可能性があります。例えば診療報酬(入院基本料)の区分が、【特定機能病院入院基本料】から、少し点数の低い【一般病棟入院基本料】や【専門病院入院基本料】に変わることになります。

このため、▼特定機能病院として、例えば「高度な医療安全」体制が求められ、その体制構築のために多大な労力を投下してきている点を忘れてはならない。「大学病院本院『以外』の特定機能病院」を特定機能病院から除外した場合の「受け皿評価」についてもしっかり検討する必要がある。「梯子を外された」と感じさせてはいけない(長尾能雅構成員:名古屋大学医学部附属病院副病院長)▼十分な経過措置などを設定すべき(村松構成員)▼区分が変わっても高度・専門的な医療提供を行っている点の評価を十分に行うべき(吉川構成員)—などの提案がなされました。いずれも考え方の方向は同じと言えます(言わば「救済措置」を設ける)。

なお、川上純一委員(日本薬剤師会副会長)は、▼「新規に特定機能病院への申請を行う病院」へは新たな特定機能病院の承認要件(4本柱)を適用する▼「既存の特定機能病院」へは、新承認要件(4本柱)の適用はすぐには行わない—という切り分けが必要との考えを示しました。村松構成員の提唱する「経過措置」と同じ考えですが、「医師派遣等の4本柱機能を持たない病院の、特定機能病院への新規参入を認めてはいけない」との考えをより強調していると見ることができます。

この点について松本医療安全推進・医務指導室長は「大学病院本院『以外』の特定機能病院を別の枠組みで評価するか否かが重要なわけではない。特定機能病院として承認された病院には、それにふさわしい機能を果たしてもらうことが重要である」との考えも示している点に留意が必要でしょう。

また、伊藤参考人は「一定の経過措置などが必要となることは当然だが、必要最低限のものとすべき」と付言しています。

松本医療安全推進・医務指導室長は、こうした議論を深めるために、次回検討会で「大学病院本院『以外』の特定機能病院」を招き意見聴取を行うことを明らかにしています(3、4病院を予定)。例えば吉村構成員の言う「医師派遣に匹敵するような特筆すべき機能」が明らかにされる可能性もありそうです。

なお、「高度医療提供、高度医療技術の開発」という点では「臨床研究中核病院」という医療法上の評価区分もあります。松田座長や吉川構成員は「臨床研究中核病院と特定機能病院、大学病院本院との役割分担なども検討すべき」とも進言しています。

特定機能病院の承認要件が見直され、例えば▼大学病院本院でも、「基礎的基準のみを満たす病院」と「基礎的基準だけでなく、発展的(上乗せ)基準をも満たす病院」とが現われる▼大学病院本院以外は、特定機能病院とは別の枠組みとなる—可能性が出てきます。

一方、診療報酬に目を移すと、現在はいずれも【特定機能病院入院基本料】として評価されていますが、承認要件見直し後には「診療報酬での評価の在り方」も見直す必要が出てくるかもしれません。2026年度診療報酬改定等にも関連する議論に発展する可能性もあり、今後の検討内容に注目する必要があります。

【関連記事】

特定機能病院、「医療安全対策基準のさらなる厳格化」「検体検査の精度管理義務化」方針を決定―特定機能病院等あり方検討会(2)

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院に「医師派遣」実績も求めるが、地方にある病院等には緩やかな実績基準を設定しては―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

大学病院本院の「医師育成」機能重視した評価が必要、機能・実績等に応じた「類型化」も検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に求められる機能を改めて整理、類型の精緻化・承認要件見直しなどの必要性を検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院、「第三者評価の受審」「改善状況の公表」を承認要件に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に「第三者評価受審と指摘事項の公表」求めてはどうか、特定機能病院側は「厳しい」と反論―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

地域医療支援病院、「医師の少ない地域」支援をプラスアルファ要件として設定可能に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院、国と異なる「プロフェッショナルの第三者」視点での評価受審を義務化してはどうか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

医師派遣機能、地域医療支援病院の「すべて」には求めるべきではない―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院に第三者評価を義務付けるべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

すべての地域医療支援病院が医師派遣等の医師少数区域支援機能を持つべき―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

地域医療支援病院、「在宅医療支援」「医師派遣」等の機能をどう要件化すべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

地域医療支援病院の承認要件見直しへ議論開始―厚労省・検討会

大学病院の院長、「選考会議」の議を経るなど選考過程を透明化―大学病院ガバナンス検討会

病院長の資質・能力の明確化を特定機能病院の承認要件に、選考プロセスの透明化も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院の承認要件に「病院長の選任」に関する規定が盛り込まれる可能性も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院や臨床研究中核病院、「医療安全管理部門の設置」などを承認要件に追加―厚労省

一般病院にも「高度な医療技術実施の際の安全管理体制」整備の努力義務を課す―社保審・医療部会

特定機能病院に医療安全管理体制強化や外部監査委設置などの要件追加―厚労省

特定機能病院に、「監査委員会」設置や「医療安全担当の副院長」配置を義務付け―厚労省

特定機能病院への集中立入検査を6月から実施、目的は「実態把握」―厚生労働省

女子医大病院と群馬大病院の特定機能病院の承認取り消し決定、特定機能病院の承認要件見直しも検討―塩崎厚労相