外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会

2025.7.16.(水)

「かかりつけ医機能報告制度」がスタートし(2025年4月施行)、来年(2026年)1-3月に各医療機関が実際の報告を行う。「かかりつけ医機能報告制度」と「かかりつけ医機能を評価する診療報酬」(例えば地域包括診療料や機能強化加算など)との関係をどのように考えるべきか—。

「かかりつけ医機能を持つ医療機関」(主に中小病院、クリニック)と「高度・専門的な外来医療を提供する大病院」との役割分担とともに連携を推進することが重要となる。診療報酬でこの役割分担・連携の強化をどう推進していくべきか—。

オンライン診療について「適切な形」での推進を図るとともに、「D to P with D」や「D to P with N」形態でのオンライン診療の利活用が進むような対応を検討する必要がある—。

さらに「外来医療ニーズ」が多くの地域で減少している中、「クリニックそのものの在り方」や「小児科、産科クリニックの経営維持」などをどう考えていくべきか—。

7月16日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした議論(「外来その1」論議)が行われました。同日には費用対効果評価制度改革論議も行われており、別稿で報じます。

目次

「かかりつけ医機能報告」制度踏まえて、地域包括診療料等の在り方をどう考えるか

2026年度の次期診療報酬改定に向けた議論が、中医協や下部組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会(以下、入院・外来医療分科会)で精力的に進められています。

(中医協論議)

・医療機関を取り巻く状況(経営状況等)

・医療提供体制

(入院・外来医療分科会)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

・データ提出を評価する加算

・生活習慣病管理料など

・機能強化加算・地域包括診療料など

・オンライン診療

・入退院支援

・看護師確保・負担軽減

・多職種連携

・急性期入院医療(その2)

・重症度、医療・看護必要度

・DPC(その2)

・救急、高齢者入院医療

中医協総会では、上述の医療機関を取り巻く状況(経営状況等)・医療提供体制の確認を終えた後、春から夏にかけて総論的な第1ラウンド論議を、秋以降により具体的な第2ラウンド論議を行う予定です。

7月16日の中医協総会では、総論第1弾として「外来医療」に焦点を合わせた議論が行われました。

厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長は、(1)かかりつけ医機能(2)生活習慣病対策(3)外来医療の機能分化(4)情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)—を推進するために、診療報酬でどのような対応をすべきか議論してほしいと中医協に要請しています。

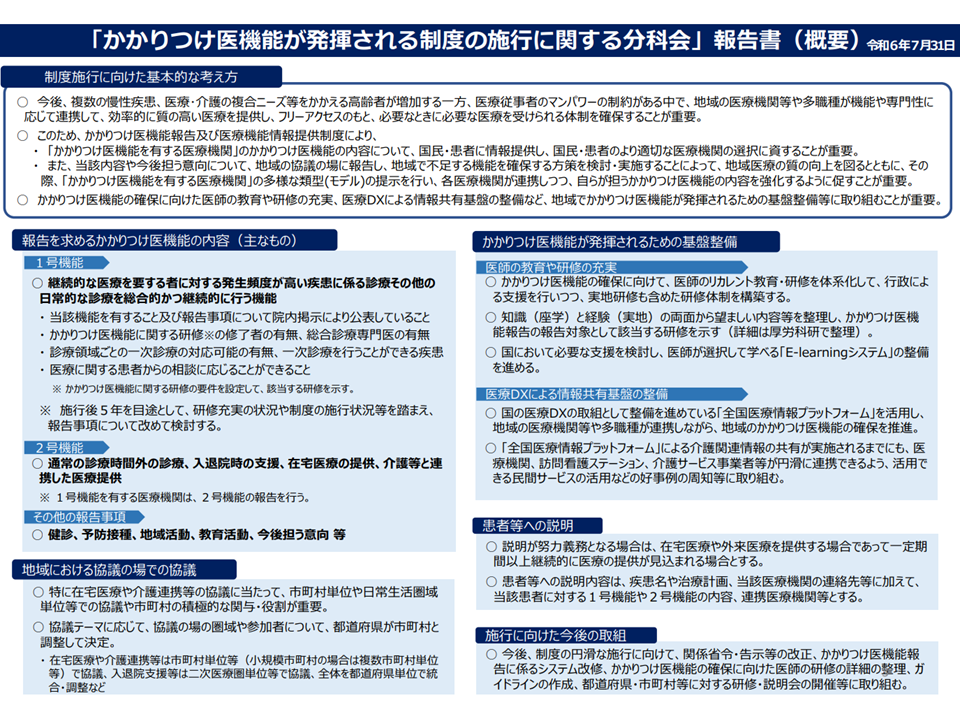

まず(1)のかかりつけ医機能に関しては、2025年度から「かかりつけ医機能報告」制度がスタートし、来年(2026年)1-3月頃に医療機関が報告を行うことになります。

かかりつけ医機能報告制度の概要(入院・外来医療分科会(2)1 250619)

1号機能における「1次診療対応可能な疾患」の例、患者調査から「外来患者」の多い疾患をピックアップ(かかりつけ医機能分科会3 240705)

診療報酬では、すでに▼地域包括診療料・加算▼機能強化加算—など「かかりつけ医機能を評価する診療報酬項目」が準備されていますが、▼地域包括診療料の届け出が伸びない▼「かかりつけ医機能報告」と「診療報酬」とで、考え方に若干のずれがある—などの問題点も浮上しています。

かかりつけ医機能の院内掲示等の状況(入院・外来医療分科会(3)1 250619)

こうした点について支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は▼複数疾病を抱える高齢者の増加に伴って、地域のかかりつけ医機能を持つ医療機関には「より幅広い診療領域への対応」や「医療介護連携の推進」がこれまで以上に求められる▼地域の整形外科や皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科など専門特化したクリニックににも「かかりつけ医機能」を一定程度発揮してもらう必要がある。その際には「専門性に応じた外来医療の包括評価」なども検討すべきである▼かかりつけ医報告制度の1号機能(どういった診療領域にどの程度の初期対応を行えるのか)と、現行の「かかりつけ医機能を評価する診療報酬の施設基準・算定要件」との間にはズレがある。「かかりつけ医機能を評価する診療報酬」の施設基準などをしっかり見直していく必要がある▼現役世代患者にも関連の深い「クリニック等による時間外対応」の充実は、地域の救急医療機関の負担軽減にとっても重要であり、「クリニックの輪番制」推進などを図っていくべき—との考えを示しました。

これに対し、診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、▼要介護・要支援の高齢者増に伴って「外来における多職種連携」がますます重要となり、これを推進する診療報酬上の仕組みを検討すべきである▼フレイルなどは「かかりつけ医による適切な医学管理」で改善することが期待されるが、例えば地域包括診療料や機能強化加算を取得していない「かかりつけ医機能を持つ医療機関」も少なくない。そうした「かかりつけ医機能を持つ医療機関」の診療報酬上の評価を進め、地域での「かかりつけ医機能」提供体制拡充を図るべき▼「かかりつけ医機能報告制度」は、かかりつけ医を認定するような仕組みではなく、地域で面として「かかりつけ医機能」提供体制構築を目指すものだ。患者のフリーアクセスを制限したり、かかりつけ医機能を持つ医療機関を認定するような視点での議論は許されず、「かかりつけ医機能報告」と「診療報酬」とをガチガチに結びつけるような議論もすべきではない。地域での「かかりつけ医機能を持つ医療機関」の拡充論議を阻害してしまう—とコメントしています。

診療側・支払側の双方で「意見が類似している」部分(多職種連携の推進など)もありますが、「かかりつけ医機能報告制度と診療報酬評価との関係」については、意見の乖離が大きいことが分かります。

今後、中医協はもちろん、下部組織である入院・外来医療分科会でどう議論が進むのか注目する必要があります。

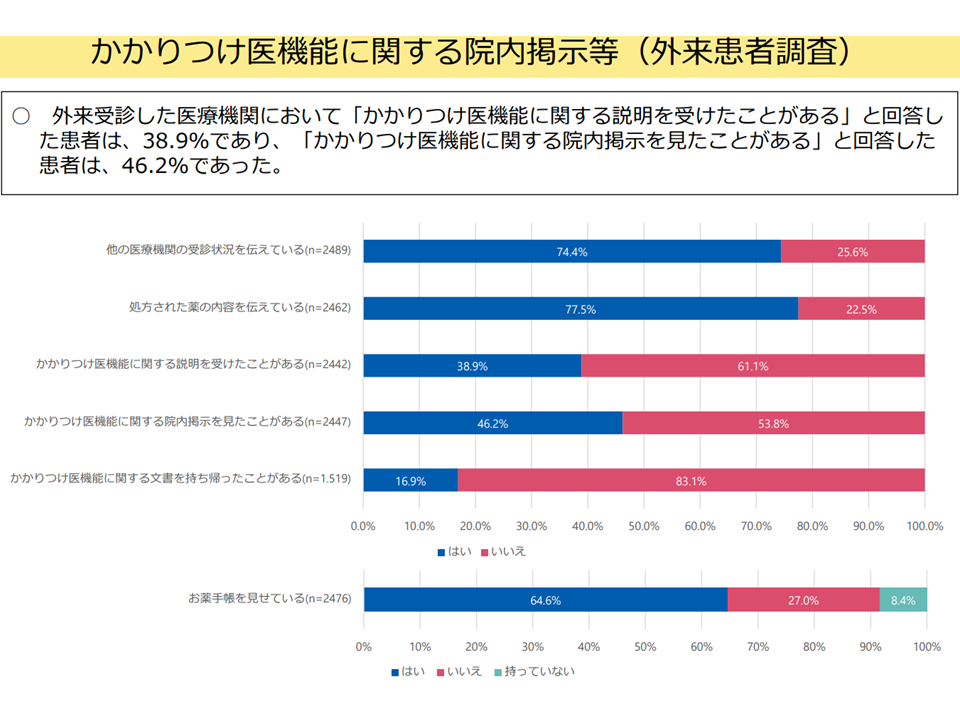

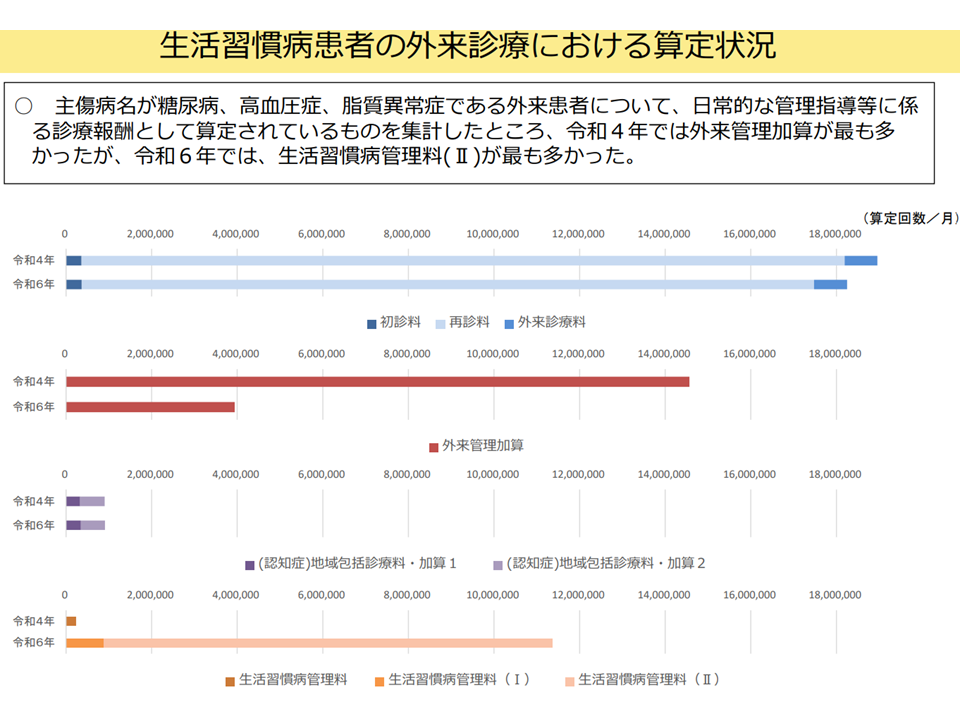

生活習慣病管理からの離脱、診療報酬面でどのように防止すべきか

また(2)の生活習慣病対策に関しては、2024年度の前回診療報酬改定で▼糖尿病や高血圧症、高脂血症といった「生活習慣病」に対する専門的な治療・管理を評価する【生活習慣病管理料I・II】で対応する▼【特定疾患治療管理料】等の対象疾患から糖尿病や高血圧症、高脂血症を除外する—などの大きな見直しが行われました。このため、▼特定疾患治療管理料の算定回数が大きく減少し、生活習慣病管理料の算定回数が大きく伸びた▼生活習慣病管理料と併算定できない【外来管理加算】の算定回数が大きく減少した—ことが分かっています。

生活習慣病管理料等の届け出、算定状況(入院・外来医療分科会(1)4 250619)

生活習慣病患者の算定点数項目の変化(入院・外来医療分科会(2)4 250619)

中医協の下部組織である入院・外来医療分科会では「生活習慣病治療を途中でやめてしまう」患者が少なくないことが大きな問題点としてクローズアップされています。

この点について支払側の松本委員は「生活習慣病患者について算定する診療報酬項目が、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料へシフトしていることから、2024年度診療報酬改定での効果を伺うことができる」と評価したうえで、今後、▼薬剤料を包括評価している【生活習慣病管理料(I)】と、包括評価していない【生活習慣病管理料(II)】との患者像の違いの分析▼特定疾患療養管理料を算定する患者の副傷病や使用薬剤を分析したうえで、さらなる特定疾患療養管理料の見直し検討▼生活習慣病「以外」の患者における【外来管理加算】の算定状況を踏まえた見直し検討—などを進めるべきと進言しています。

他方、診療側の江澤委員は「2024年度診療報酬改定での『生活習慣病の治療管理を評価する診療報酬』の大きな見直しについて、まず影響を検証し、必要な修正などを検討すべき。医療現場はいまだに十分に対応しきれていない」とコメントするにとどめています。

入院・外来医療分科会でさらなるデータ分析・技術的検討を行ったうえで、「生活習慣病の治療・管理に対する診療報酬での評価」の改善方向を中医協で探っていくことになるでしょう。

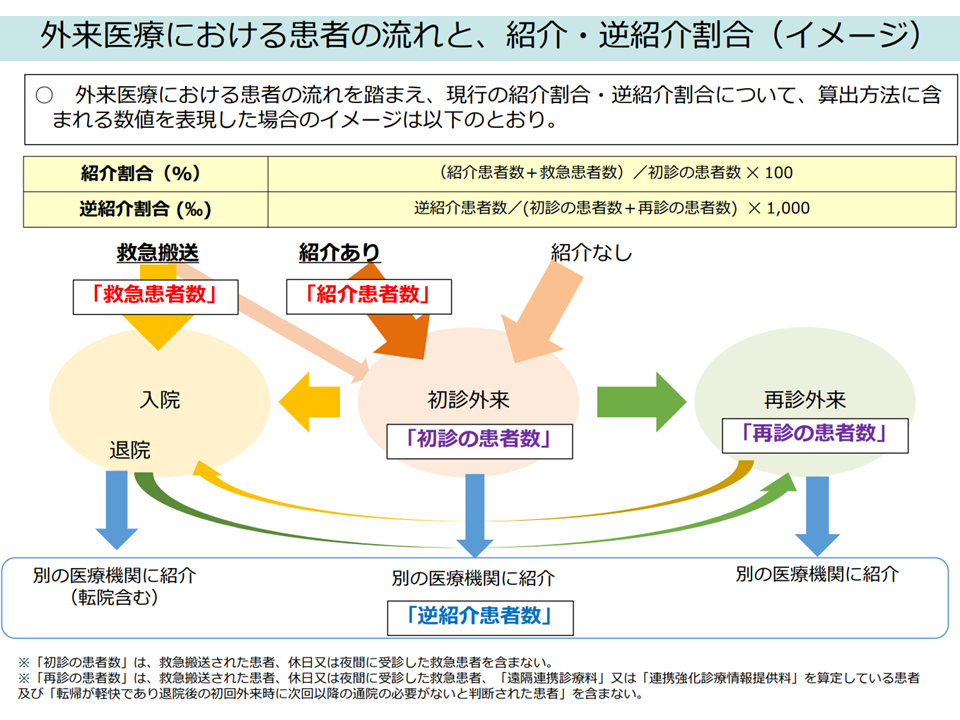

外来医療の機能分化・連携の強化をさらに進めるために、診療報酬で何ができるか

さらに(3)に関しては、(1)の「かかりつけ医機能」を持つ医療機関と、専門・高度医療を持つ大病院との機能分化・連携の強化を、診療報酬でどう進めるかが重要な論点となります。大病院の外来が軽症患者であふれてしまっては、「専門・高度な外来医療」を必要とする患者の円滑受診が妨げられてしまうため、▼まず「かかりつけ医機能」を持つクリニックや中小病院を受診する→▼そこで「大病院での高度・専門的な医療が必要」と判断された場合には紹介状(診療情報提供書など)を出してもらう→▼紹介状を持って大病院を受診する→▼大病院での専門・高度医療を終えた暁には、紹介元の「かかりつけ医機能」を持つクリニック・中小病院などへ逆紹介してもらう—という流れの強化を目指すものです。

この点、▼専門・高度医療を持つ大病院を評価する【紹介受診重点医療機関】の診療報酬上の評価(紹介受診重点医療機関入院診療加算)▼「クリニック・中小病院」と「紹介受診重点医療機関」との双方向情報連携の【連携強化診療情報提供料】での評価▼紹介状なしで受診する場合等の患者特別負担の厳格化—などの対応が2022年度の診療報酬改定で行われています。

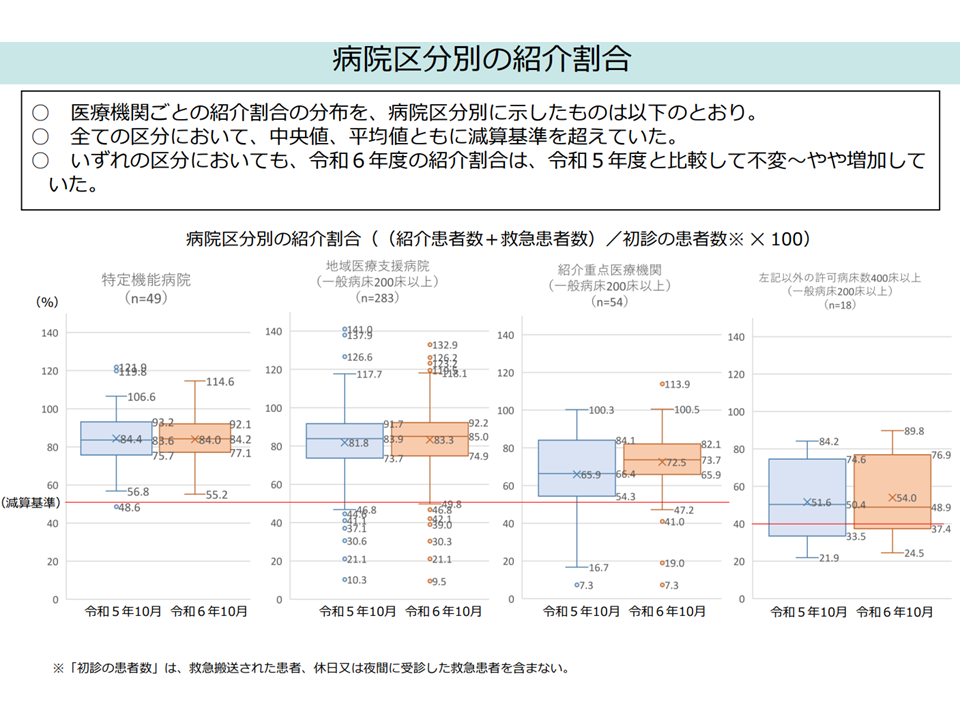

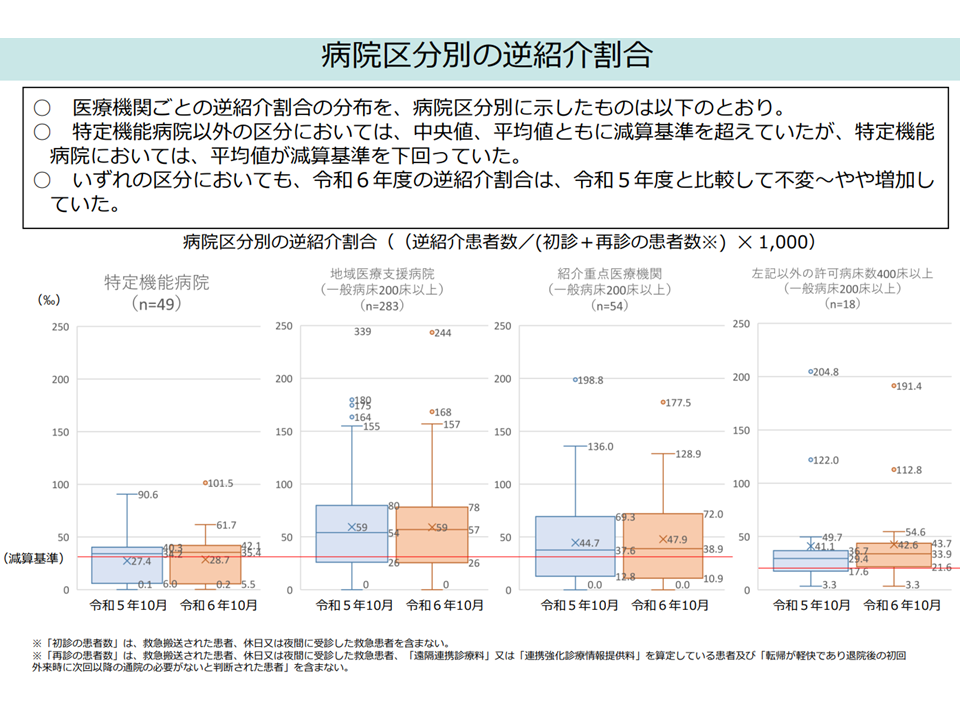

こうしたことから、「紹介割合・逆紹介割合」は外来医療の機能分化・連携の状況を見る重要な指標の1つと言えますが、特定機能病院において「平均値が減算基準を下回る」という事態が生じています。また「大病院を紹介状なしで受診する患者」が増加している点も気になります。

外来における患者の流れと紹介・逆紹介割合の考え方(中医協総会1 250716)

病院の紹介割合(中医協総会2 250716)

病院の逆紹介割合(中医協総会2 250716)

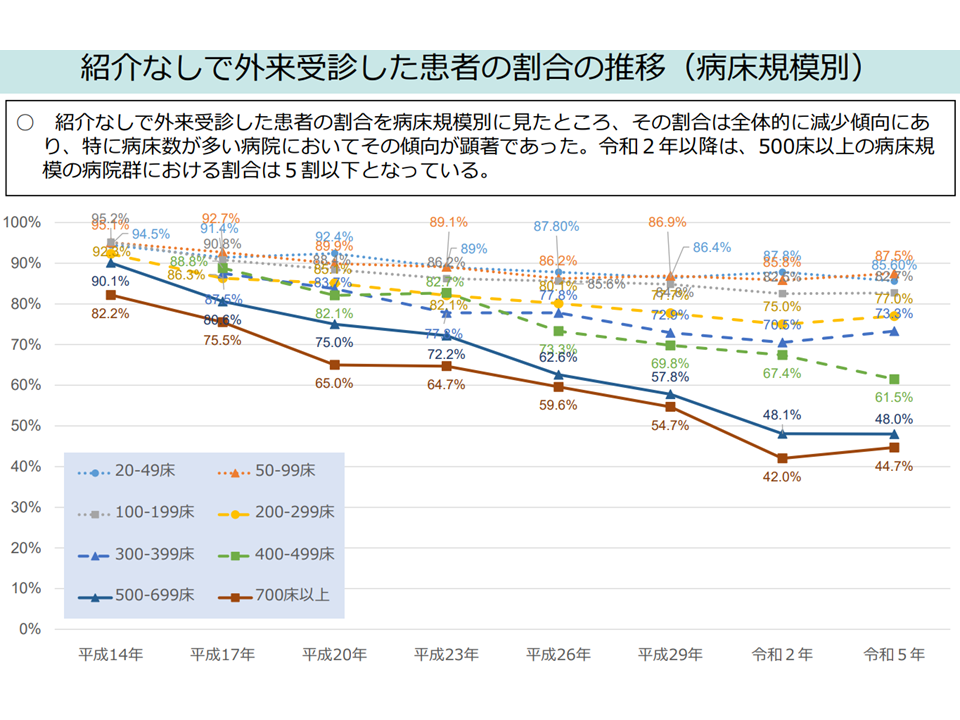

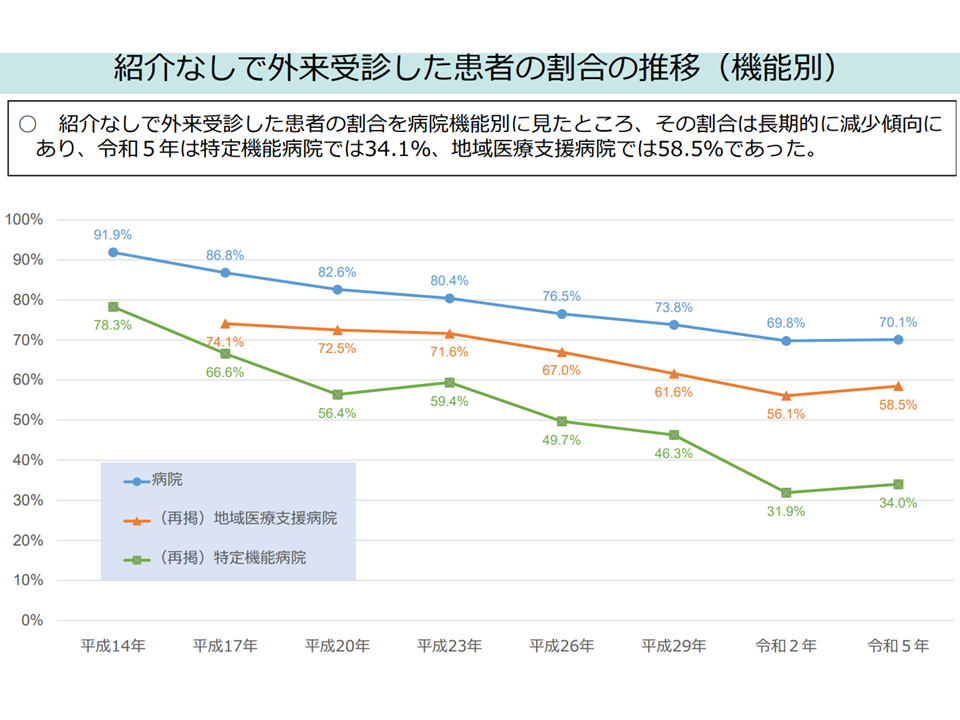

紹介状なしに病院を受診する患者割合1(中医協総会4 250716)

紹介状なしに病院を受診する患者割合2(中医協総会5 250716)

こうした状況を踏まえて支払側の松本委員が「機能分化の動きが停滞しており、逆紹介などが少ない大病院もある。2026年度診療報酬改定で『踏み込んだ対応』を検討する必要がる」と述べたのに対し、診療側の江澤委員は「特定機能病院で逆紹介などがなぜ進んでいないのか、その分析を行ったうえで対応を議論すべき」と冷静な対応を求めています。

詳細は今後の分析を待つ必要がありますが、例えば「病院経営が厳しく、大病院としても患者を逆紹介することをためらう」ようなことがあるのか注目する必要があるでしょう(入院について、急性期病院でも稼働率が100%近くなければ赤字に陥る状況であるとの指摘あり、関連記事はこちら)。仮に「経営維持のために背に腹は代えられない。軽症患者であっても、診療報酬の減算を受けても患者を逆紹介(=手放す)ことはできない。軽症でもよいから自院(特定機能病院等)を受診してほしい」という切羽詰まった事情があるとすれば、これは「一部の点数(初診料・再診料・外来診療料)の減算基準を動かす」だけでは解決できない点にも留意が必要です。

適切な形のオンライン診療や「D to P with D」や「D to P with N」をどう進めれば良いか

他方、(4)の情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)については、2018年度の診療報酬改定で「オンライン診療料」などが創設され、その後、「新型コロナウイルス感染症に伴うオンライン診療の拡大」、「一定の要件下での初診からのオンライン診療の解禁」など、その範囲拡大が進められてきています。

コロナ禍や離島・へき地などの「医療へのアクセス確保」のために非常に重要ですが、一部に「好ましくない形でのオンライン診療」が広がっている可能性があることも指摘されています。

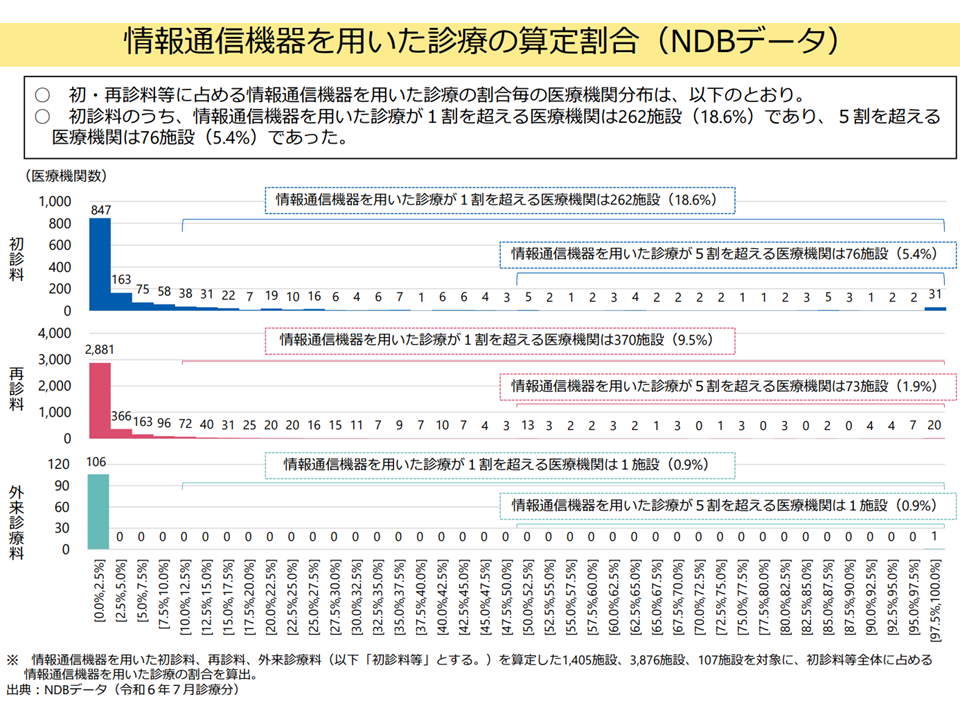

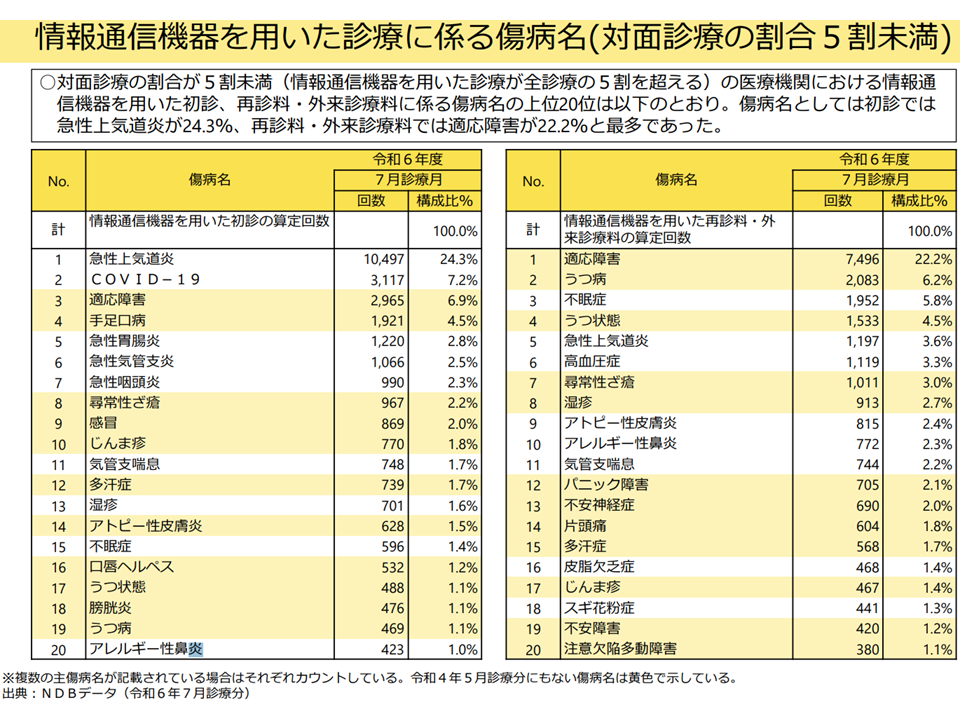

オンライン診療の占める割合が高い医療機関もある(入院・外来医療分科会(4)6 250619)

オンライン割合と、傷病名との関係(入院・外来医療分科会(4)7 250619)

この点について、松本委員をはじめとする支払側委員は「適切なオンライン診療の推進」を前提としながら「患者の利便性に資するように、さらにオンライン診療を推進すべき」と訴えています。

しかし、診療側委員からは▼一般的なオンライン診療について、時間・距離要件やオンライン診療割合の上限要件などを見直した弊害が現れているのではないか。安全性が確保されないようなオンライン診療がはびこってはいけない(江澤委員)▼安全かつ有効にオンライン診療を進めるためには、必要があれば「すぐに対面診療に切り替えられる」体制が重要である。そのために「患者宅とオンライン診療を行う医療機関との距離」要件などが重要であった。この要件見直しが「不適切なオンライン診療」を生んでいる可能性があり、要件を再考すべき。安易にオンライン診療を拡大すれば「医療保険財政」へも悪影響が出る。また医療法改正案に盛り込まれた「オンライン診療」の見直し(▼「オンライン診療を行う医療機関」を医療法上明確化し、届け出などを義務付ける▼特定多数人にオンライン診療を提供する施設を「特定オンライン診療受診施設」として医療法上明確化し、オンライン診療を行う医療機関による監督等を求める—ことなどにより、オンライン診療の「適正な拡大」を図る)も踏まえた診療報酬上の対応も検討する必要がある(長島公之委員:日本医師会常任理事)▼一般的なオンライン診療では「対面との組み合わせ」を重視し、指定難病等の専門的なオンライン診療については「D to P with D」の拡大などを図るべき(茂松茂人委員:日本医師会副会長)—と慎重姿勢が出ています。

オンライン診療一般に関しては、診療側と支払側との間で言葉以上に「考え方の違い」があると思われます。より詳しく「オンライン診療の実態」を分析し、入院・外来医療分科会での検討結果も踏まえながら「オンライン診療の診療報酬での評価の在り方」を考えていくことになります。

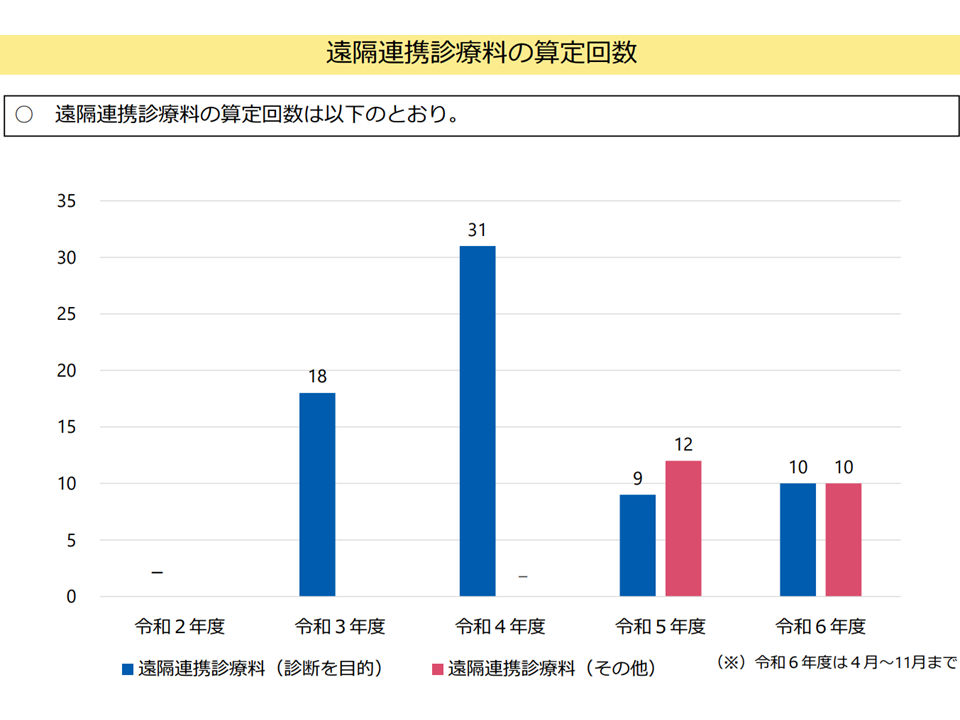

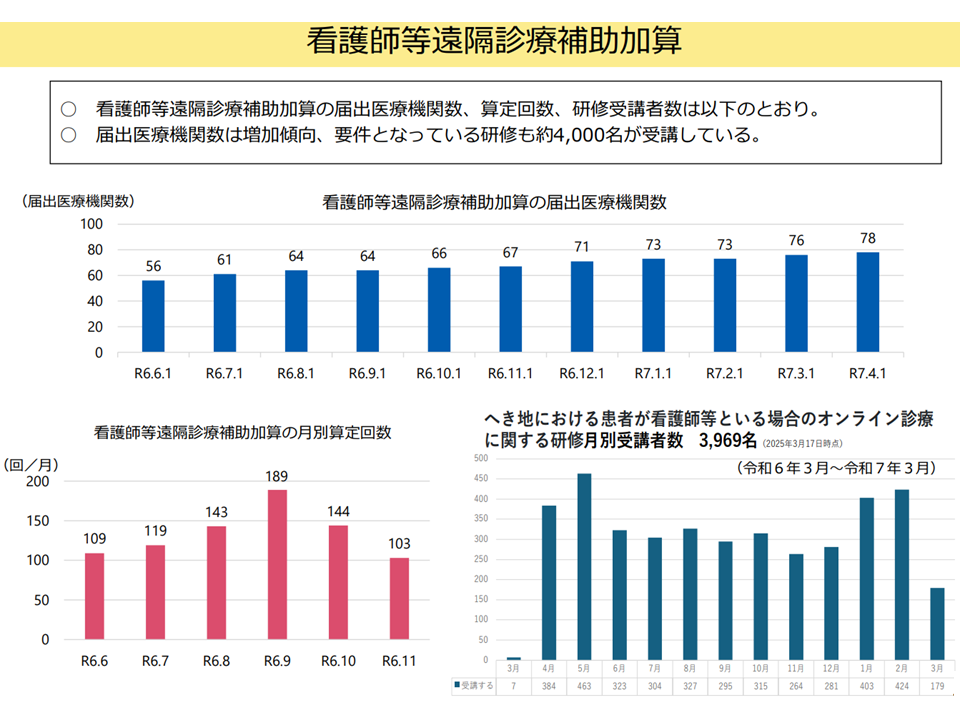

また茂松委員の指摘するオンライン診療と対面診療を組み合わせた「D to P with D」や「D to P with N」形態に注目が集まっており、診療報酬での評価(遠隔連携診療料、看護師等遠隔診療補助加算)も進められてきていますが、利用状況は低調であるという問題点も明らかになっています。

【遠隔連携診療料】の算定は極めて低調1(入院・外来医療分科会(4)11 250619)

看護師等遠隔診療補助加算の届け出も低調(入院・外来医療分科会(4)14 250619)

こうした状況に対し、▼「D to P with D」を評価する【遠隔連携診療料】については、今後の医療DX推進(電子カルテ情報共有サービスの稼働など)を踏まえて「対象疾患」(現在は癲癇と指定難病のみ)の拡大を検討すべき。「D to P with N」を評価する【看護師等遠隔診療補助加算】について、過疎地などにおける在宅医療現場で活用が進むような工夫をすべき(江澤委員)▼「D to P with D」を評価する【遠隔連携診療料】の対象疾患は癲癇と指定難病に限定されているが、地域で「専門医療への直接アクセスが難しくなる」中で、様々な工夫がなされている。好事例を収集し、対象疾患の拡大を検討すべき(太田圭洋委員:日本医療法人協会副会長)▼「D to P with N」によって、訪問看護を行っている看護師が患者の「傷病、状態の悪化」などに気づき、オンラインで医師の指示を受けて適切な対応を行う等の効果が出ている。今後、過疎地では医療アクセスがますます厳しくなり、訪問看護の役割が大きくなると思われ、「D to P with N」のさらなる推進を図るべき(木澤晃代専門委員:日本看護協会常任理事)▼少子高齢化が進む中で「D to P with N」などが極めて重要となる。看護師等遠隔診療補助加算の取得・算定が伸び悩んでいる背景を踏まえて適切に対応すべき(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)—といった意見が出されました。

一般的なオンライン診療については、上記のように診療側と支払側で意見に相違が目立ちますが、「D to P with D」を評価する【遠隔連携診療料】や、「D to P with N」を評価する【看護師等遠隔診療補助加算】の拡充方向については、早くも診療側・支払側で意見が一致していると見ることができそうです。

多くの地域で外来医療ニーズ(外来患者)が減少する中、クリニック経営をどう考えるか

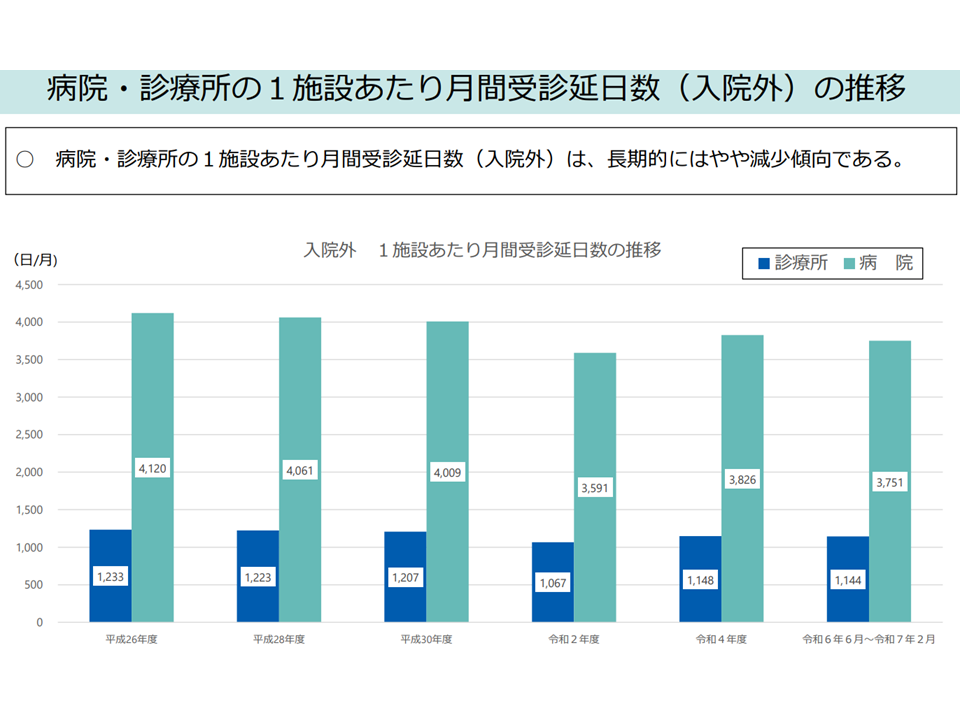

なお、外来医療については「東京など大都市を除き、多くの地域で医療ニーズ(つまり患者数)が減少傾向に入っている」ことが分かっています。このため、例えば「病院・診療所の1施設あたりの入院外月間受診延日数(つまり診療報酬算定のベースとなる延べ患者数)は、長期的には減少傾向にある」ことなどが示されました。減少していく患者を、多くの医療機関が食べ合ってしまい、「1施設当たりの患者が減っている」ことが分かります。

入院外の「延べ患者数」の推移(中医協総6 250716)

こうした点を踏まえて中医協委員からは、▼外来患者の減少にともって、地域において「外来診療主体の無床クリニック」経営は非常に難しくなっていく。地域の特性、地域の医療提供体制維持を踏まえながら「クリニックの在り方」を見直していくべき(支払側の松本委員)▼外来医療ニーズが減り市場規模が小さくなっていく。市場規模拡大の局面では「サービスの専門特化」が進むが、その逆(市場規模縮小)の局面では「専門特化したサービスの維持が難しくなる」という問題が生じる。少子化によって、特定の診療科では経営の維持が難しくなる点にどう対応していくか、診療報酬面でも考える必要がある(公益代表の飯塚敏晃委員:東京大学大学院経済学研究科教授)—との意見が出されています。

飯塚委員のコメントは、主に「小児科クリニック」や「産科クリニック」の経営が難しくなる点を念頭に置いていると考えられ、今後、「小児医療」「周産期医療」の評価というテーマでも議論されることになるでしょう。

なお、診療報酬算定のベースとなる延べ患者数が減少しているというデータは、「外来についても集約化を進めなければ共倒れになる」ことを意味します。急性期病院の集約化ばかりが注目されますが、「クリニック等の集約化」も今後、きわめて重要な論点いなってくると思われます。

このほか、7月16日の中医協総会では新たな医療機器・臨床検査を保険適用する方針を了承しています。

【新たな医療機器の保険適用】(今年(2025年)9月に保険適用予定)

▽胸部下行大動脈病変を有する▼胸部大動脈瘤▼外傷性胸部大動脈損傷▼内科的治療が奏効しない合併症を伴うStanford B型大動脈解離(解離性大動脈瘤を含む)—のうち、解剖学的要件を満たす患者に対し、左鎖骨下動脈への血流を温存しながら当該疾患を治療するための【ゴア TAG 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム】(コンポーネントAC:332万円、コンポーネントSB:97万6000円、コンポーネントAE:102万円)

▽慢性鼻副鼻腔炎の成人患者に対し副鼻腔手術後の副鼻腔の開存性を維持するために用いる【Propel 鼻腔内ステント】(12万4000円)

▽アルコール依存症患者の飲酒量低減治療補助に用いる【CureApp AUD飲酒量低減治療補助アプリ】(7010円)

【新たな臨床検査の保険適用】(今年(2025年)8月に保険適用予定)

▽皮膚病変、粘膜病変または咽頭ぬぐい液中のエムポックスウイルスDNAの検出を評価刷る【エムポックスウイルス核酸検出】(D023【微生物核酸同定・定量検査】の「19 SARS-CoV-2核酸検出」(700点)を準用して評価)

このうち【CureApp AUD飲酒量低減治療補助アプリ】(7010円)に関連して、▼プログラム医療機器について、医薬品の有効性・安全に関する市販後調査を参考に「市販後に効果を検証する仕組み」を設けてはどうか(診療側の江澤委員)▼一般の「飲酒量記録アプリ」と比べてどのような有用性があるのか検証していくべき(支払側の松本委員、佐保委員)—といった指摘が出ています。プログラム医療機器は「新しいカテゴリ」であり、2024年度の医療機器制度改革でも様々な見直しが行われましたが、「さらなる適正評価」に向けた議論・検討・研究が進められそうです(関連記事はこちらとこちら)。

【関連記事】

2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会

救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体