物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

2025.5.21.(水)

昨今の物価・人件費等の急騰に対応できるよう、病院収益の柱である「入院基本料」の大幅な引き上げや、「消費税補填点数」の引き上げ、「ベースアップ評価料」の見直しなどを2026年度の次期診療報酬改定で実現してほしい—。

日本病院団体協議会が5月19日、厚生労働省保険局の鹿沼均局長に宛てて、こうした内容を盛り込んだ2026年度の「診療報酬改定に係る要望書」を提出しました(厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長が代理受領、日本病院会のサイトはこちら)。

2026年度診療報酬改定に向けた要望書を、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長(写真向かって右)に提出する、日本病院会の島弘志副会長(写真向かって左)

医療DX導入・運用費用への支援、薬剤師業務の評価充実なども検討を

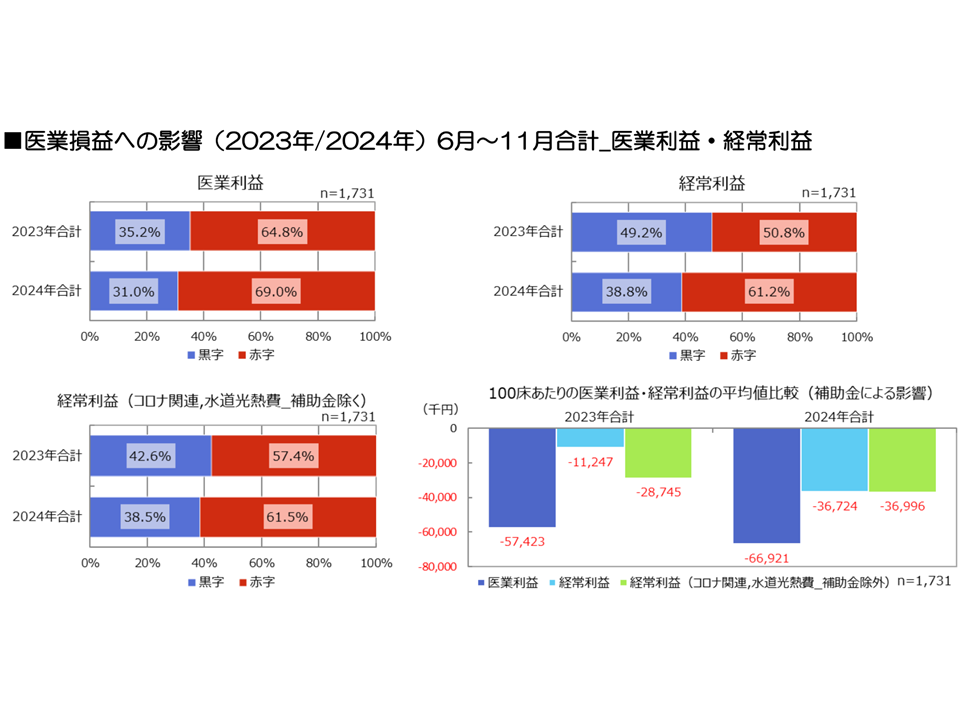

Gem Medで報じているとおり、日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6病院団体による調査で「病院経営は危機に瀕しており、いつ何時、地域の病院が突然なくなる(倒産する)可能性もある」状況が分かりました。例えば、2024年度診療報酬改定の前(2023年6-11月)・後(2024年6-11月)で比較すると、医業赤字病院は64.8%から69.0%に増加し、各種補助金を含めた経常赤字病院は50.8%から61.2%に増加していることなどが明らかになっています。

赤字病院・黒字病院の状況(6病院団体調査3 250310)

保険医療機関等の収益の大部分を占める「診療報酬」は公定価格であるため、一般企業のように「物価や人件費が高騰し経営が厳しくなっているので、サービス価格(診療報酬)を引き上げて、コスト増を吸収しよう」と個々の医療機関等が行動することはできません。物価・人件費が急騰する中では「診療報酬等の引き上げによってコスト増分を補填」することが必要不可欠となります。

日病では、物価・人件費の急騰でさらに病院経営は厳しくなると見通し、次のような対応を2026年度の次期診療報酬改定でとるよう要望しています。

(1)入院基本料の引き上げ

▽物価・賃金の急激な上昇で「医業収益の伸び」<「医業費用の増大」となり、病院経営が圧迫されている。例えば7対1入院基本料(急性期一般病棟入院料1など)は2006年度診療報酬改定での創設以降、消費税率引き上げ・賃上げによる対応分を除くと「18年間ほぼ据え置き」となっており、昨今の物価変動に対応していない。安定した病院経営のもとで持続可能な医療提供体制を確保するために「入院基本料の引き上げ」を強く求める

(2)消費税補填の見直し

▽中央社会保険医療協議会・診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」では「消費税補填率は病院全体で100%超で、補填不足になっていない」と報告され、2024年度診療報酬改定では「診療報酬の上乗せ」は行わないこととなったが、物価上昇により消費税負担額は年々増加し「現行の補填では不十分」との懸念もある

↓

▽「補填状況の調査方法の検証」を行ったうえで、「消費税負担に見合った補填点数の引き上げ」を強く求める

(3)ベースアップ評価料の見直し

▽ベースアップ評価料には▼対象職種が限定され、経営管理・医事・人事・会計・総務部門の貢献が評価されていない▼患者数に基づく算定方法では収入変動が大きく、3か月ごとの評価料の見直し(届け出のし直し)の事務負担が大きい—といった課題があり、医療スタッフの処遇改善・離職防止のため「ベースアップ評価料の見直し」を要望する

▽賃上げについてはベースアップ評価料ではなく「入院基本料での対応」「入院基本料の加算」として統合することも要望する

▽「看護職員処遇改善評価料」について、処遇改善という措置が同じである点、病院の事務負担が大きなことを踏まえ、「処遇改善に係る報酬の統合」も検討してほしい

(4)重症度、医療・看護必要度IIの評価基準見直し

▽内科系患者割合が高い医療機関では、現行の評価基準では看護必要度を維持できず、経営に深刻な影響を及ぼしており、▼評価票のA項目該当患者割合の基準見直し▼C項目見直し—などの「評価基準の緩和」を要望する

▽急性期一般入院基本料1などは「B項目評価の義務付け」がなされ、看護職の大きな負担となっており、「施設基準の要件でない入院料等についてはB項目評価を不要」とする要件緩和を要望する

(5)地域包括医療病棟入院料の施設基準見直し

▽「高齢者の救急医療体制整備」のために地域包括医療病棟の拡充は必須であるが、▼看護必要度の施設基準が「高齢者の病態」に比べて高い▼ADL低下患者割合が年間実績であり、クリアが難しい—などの課題もあり、「施設基準の緩和」を要望する

(6)診療録管理体制加算の見直し

▽本加算3は2000年の創設以来「30点のまま据え置き」となっているが、賃上げや物価高騰により診療情報管理室の運営コストが増大しており、業務内容も広範化・高度化しているため、「適切な診療記録管理を継続的に維持できるよう、点数の引き上げ」を要望する

▽また加算1・2の施設基準について「診療記録管理者」を「診療情報管理士」に改め、管理体制を強化することを要望する

(7)医療DX推進に対する補助金・診療報酬上の評価

▽電子カルテ情報の共有化、電子処方箋の発行など医療DXの導入・運用にかかる病院の負担は非常に大きく、救命救急入院料や急性期充実体制加算の施設基準要件である「救急時医療情報閲覧機能」の導入にはさらに高額な費用が必要である。医療DXを積極的に推進していくために、「諸費用への資金補助、永続的にかかる費用負担に対応する診療報酬上の十分な評価」を要望する

(8)薬剤業務の評価に係る加算・管理料の新設

▽医師の働き方改革推進のためのタスクシフト・シェアの加速により、医師の業務の一部を薬剤師が担うケースが増えるなど、病院薬剤師の業務は増大しているが、限られた人数で多くの業務をこなさざるを得ない状況である(薬剤師業務を他職種にシフト・シェアする選択肢がない)

↓

▽「薬剤師が薬物療法に直接関与し薬学的ケアを実践する」ことは、患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)の回避・軽減につながるが、こうした効果が診療報酬に十分つながっていない

↓

▽薬剤師確保のためにも薬剤師がPBPM(プロトコールに基づく薬物治療管理)を行った際に算定できる「十分な診療報酬上の加算や管理料等の新設」を要望する

(9)DPCにおける遺伝子検査の評価見直し

▽高額な遺伝子検査が増加しており、「紹介による入院」「外来通院が困難な患者の入院」「早期に治療が必要な進行がん患者への対応」など、入院中に高額な遺伝子検査を行う必要がある場合には、「遺伝子検査はDPC包括対象外とし、出来高請求可とする」ことを要望する(関連記事はこちら)

また精神科医療については、次のような内容の改定要望項目が示されています。

▽精神科救急急性期医療入院料の精神科救急医療体制加算における算定対象拡大

・現行では「認知症を除く症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限る)(ただし経過措置あり)とされているが、「救急時間帯および、市町村、警察、保健所、消防(救急車)などの依頼で入院した認知症のBPSDの患者は、その患者の入院期間中は対象患者とする」ことを要望する

▽精神科急性期医師配置加算の施設基準見直し

・精神科救急急性期医療入院料で「精神科急性期医師配置加算」を算定する場合には、クロザピン新規導入患者数が「直近1年間で、加算1は6件、加算3は3件以上」となっているが、この新規導入件数の要件廃止を要望する

▽通院・在宅精神療法の要件および点数の見直し

▽入院精神療法(III)(250点)の新設

今後の2026年度診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会等の議論に注目が集まります。

【関連記事】

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体