ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

2025.5.23.(金)

高度急性期入院医療を提供するICU(特定集中治療室)やHCU(ハイケアユニット)を持つが、「救急搬送患者をあまり受け入れず、かつ全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることをどう考えるか—。

また、特定集中治療室管理料などを算定するが「救急搬送もされず、全身麻酔手術も受けていない患者」も一部にいる点をどう考えるか—。

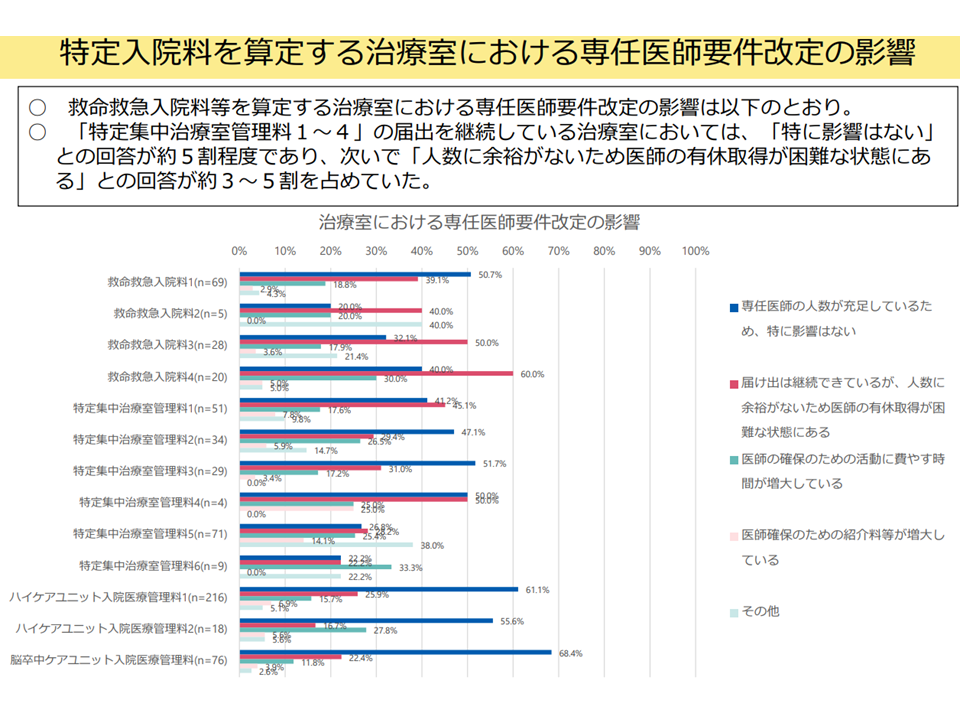

宿日直許可を得た医師を配置するICUを評価する特定集中治療室管理料5・6が創設されたが、宿日直許可を得た医師を配置していないICU1-4でも「医師数がギリギリで有給休暇などを取得できない」状況が見られる点などをどう考えるか—。

ICU1・2から遠隔支援を受ける特定集中治療室管理料5・6を評価する「特定集中治療室遠隔支援加算」について、コストに見合った点数設定になっているか、「被支援側に医療資源の少ない地域などの所在する医療機関を含む」などの要件が妥当かなどを検討する必要があるのではないか—。

5月22日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)では、こういった議論も行われています(急性期入院医療に関する記事はこちら、DPC改革に関する記事はこちら)。

5月22日に開催された「令和5年度 第2回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

ICUを持つが「救急搬送受け入れず、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にある

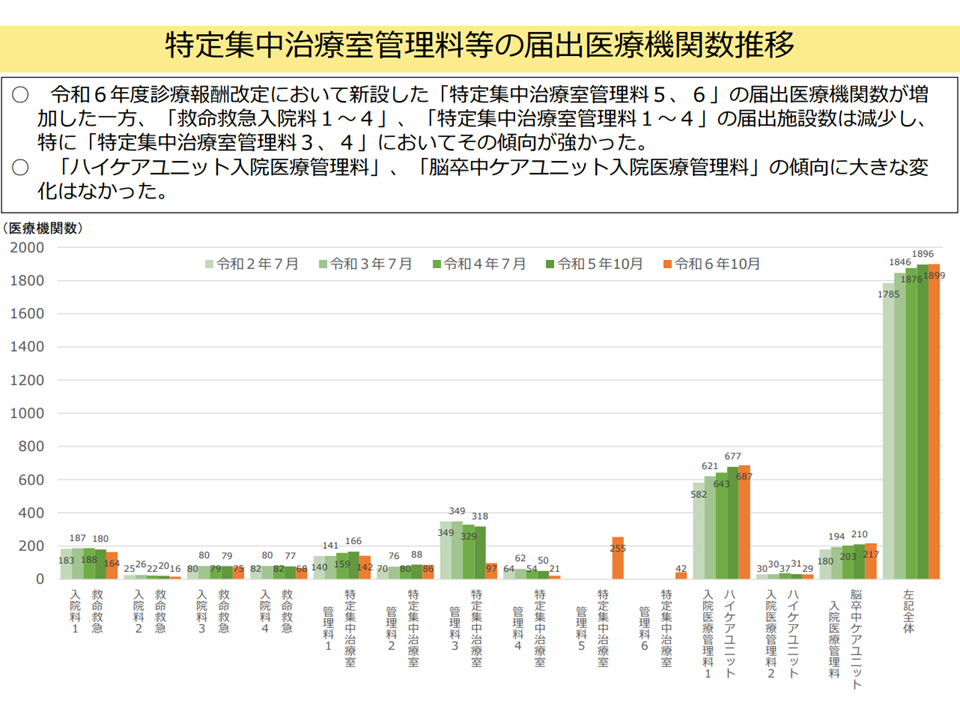

2024年度診療報酬改定では、高度急性期入院医療(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、総合周産期特定集中治療室管理料など)について、例えば次のような大きな見直しが行われました。

(1)若手医師の処遇改善に向けて点数を大幅に引き上げる(関連記事はこちら)

(2)「宿日直許可を得た医師」を配置するICU等について、低い評価区分(ICU5・6)を設けるとともに、ICU1・2からの遠隔支援を受ける場合の加算を設ける(関連記事はこちら)

(3)ICUにおける重症患者対応体制強化加算について、特殊治療患者の受け入れ要件を「6か月間で15%」に緩和する(関連記事はこちら)

(4)ICU用の重症度、医療・看護必要度、HCU用の重症度、医療・看護必要度について、内容・基準値などを大きく見直す(関連記事はこちら)

このうち(4)は、「ICU等の高度急性期治療室への入室がふさわしい患者」をより明確にするものです。結果、「高点数を設定するICU等の設置がふさわしい病院」の選別・集約化にもつながります。

この点に関連して厚生労働省は次のようなデータを提示しました。

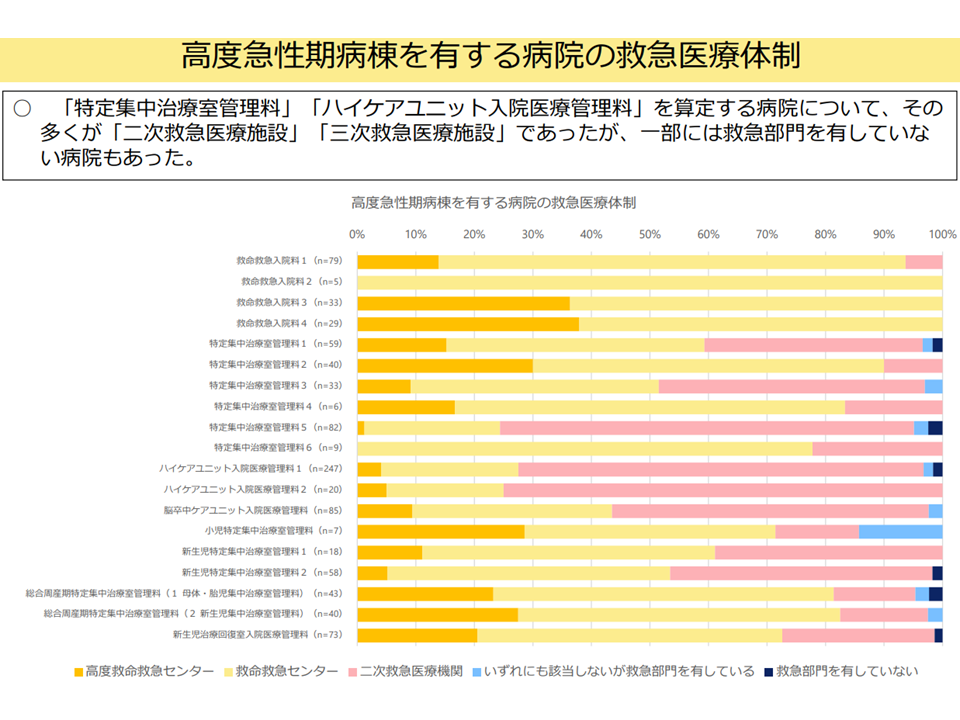

▽ICU・HCUを持つ病院の一部に「救急部門を有していない」病院がある

ICU等を持つが救急部門のない病院が一部にある(入院・外来医療分科会(3)1 250522)

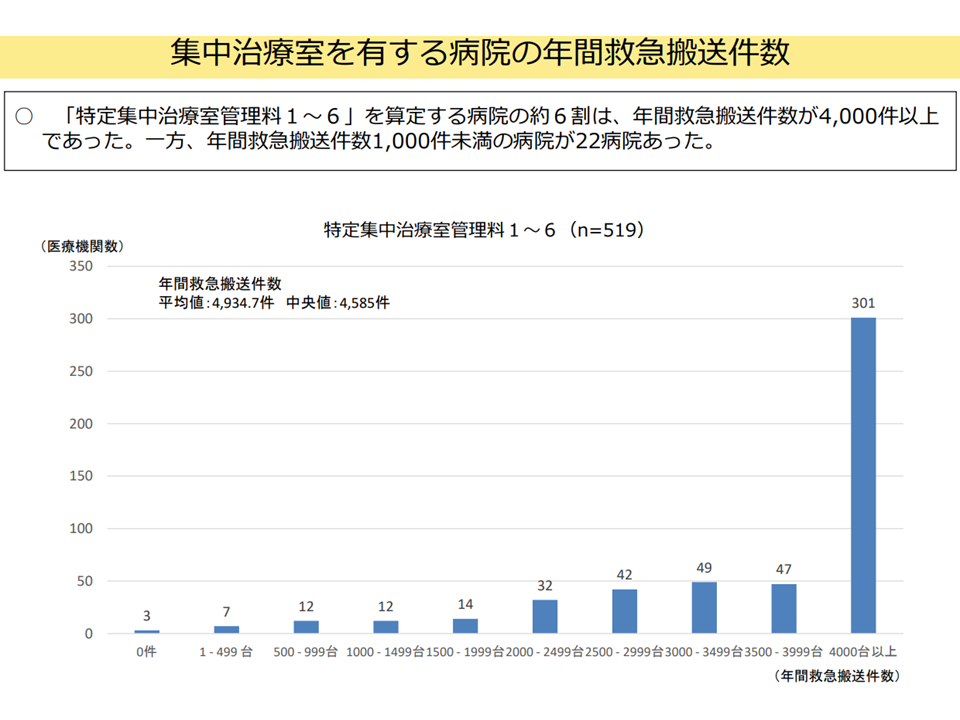

▽ICU・HCUを持つ病院の一部に「年間救急搬送件数1000件未満」の病院がある

ICU病院の救急搬送受け入れ件数(入院・外来医療分科会(3)2 250522)

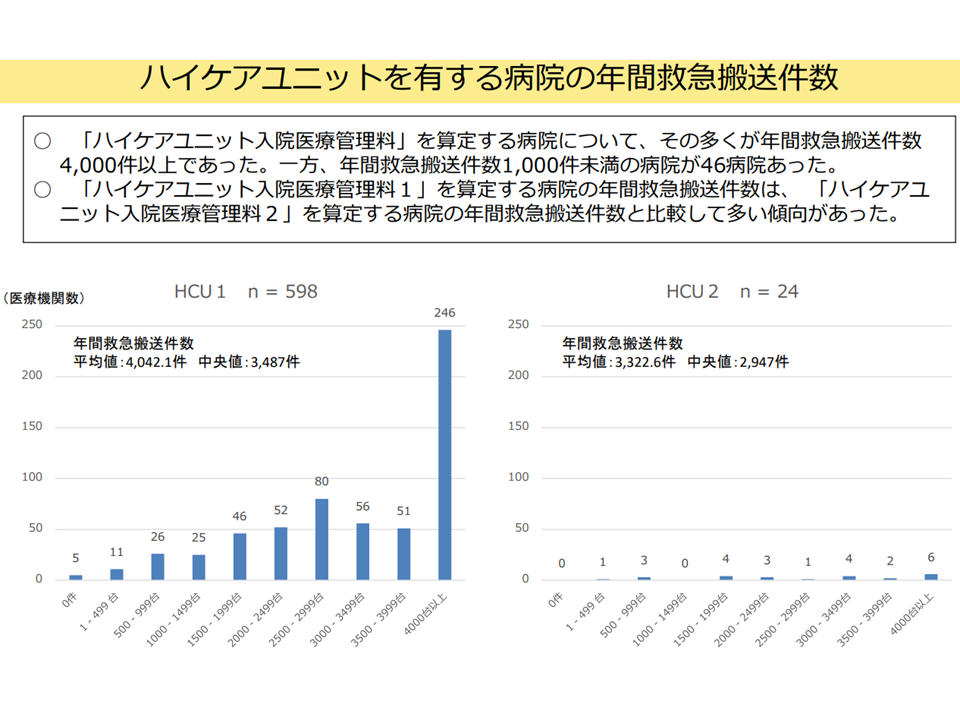

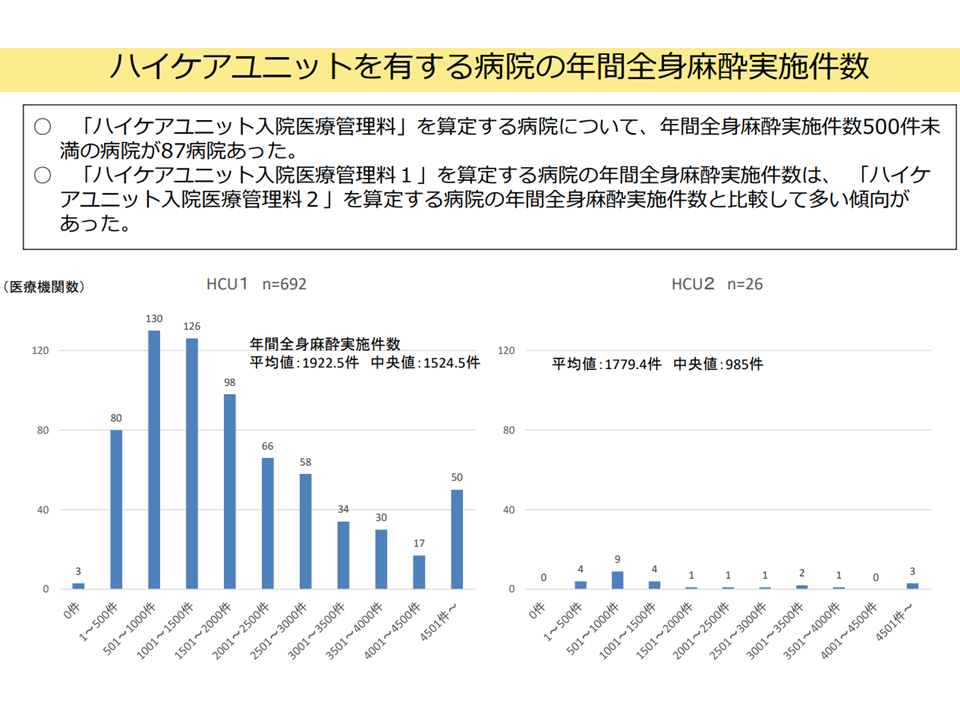

HCU病院の救急搬送受け入れ件数(入院・外来医療分科会(3)3 250522)

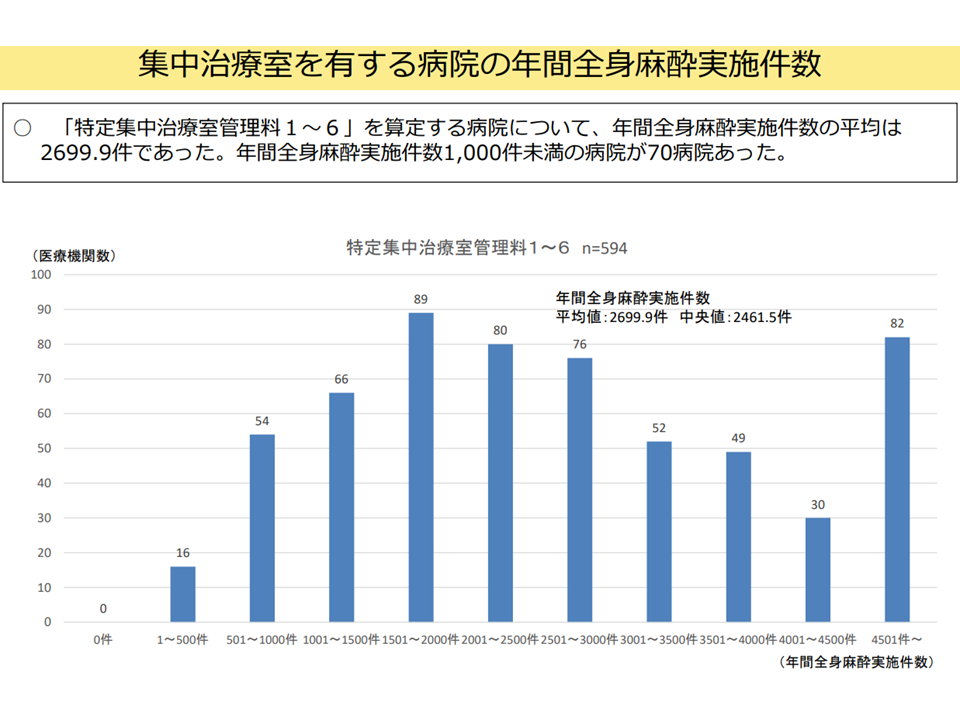

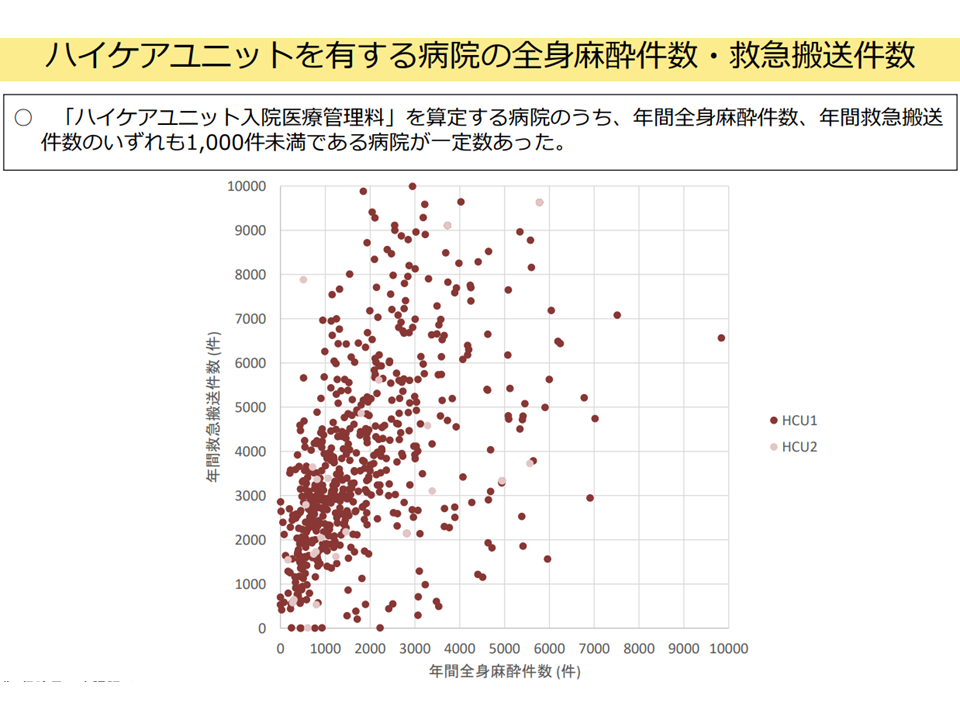

▽ICU・HCUを持つ病院の一部に「年間全身麻酔実施件数が少ない」の病院(ICU1000件未満、HCU500件未満)がある

ICU病院の全身麻酔手術実施件数(入院・外来医療分科会(3)4 250522)

HCU病院の全身麻酔手術実施件数(入院・外来医療分科会(3)5 250522)

ICU病院の救急搬送受け入れ・全身麻酔手術実施件数(入院・外来医療分科会(3)6 250522)[/caption]

HCU病院の救急搬送受け入れ・全身麻酔手術実施件数(入院・外来医療分科会(3)7 250522)

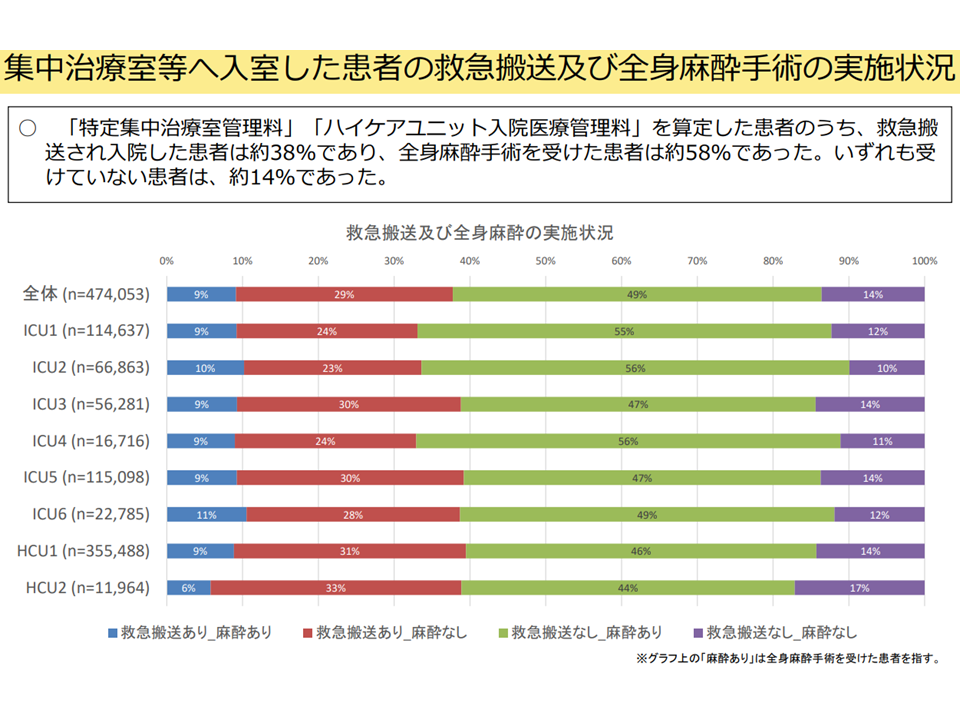

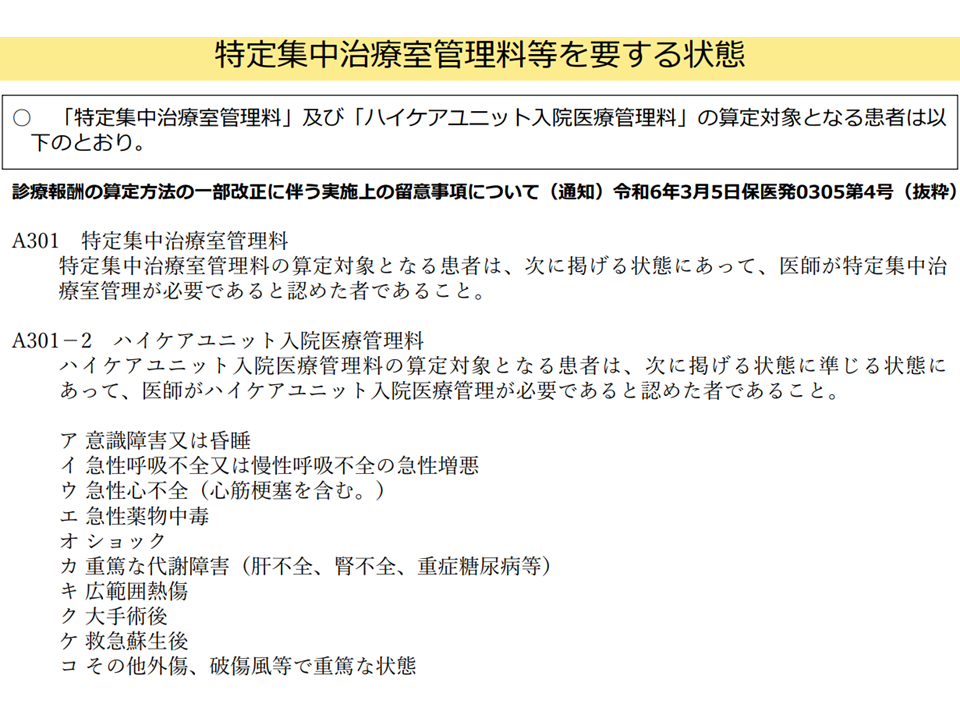

▽特定集中治療室管理料・ハイケアユニット入院医療管理料を算定した患者の一部に、救急搬送もされず、全身麻酔手術も受けていない患者が約14%いる

特定集中治療室管理料など算定患者の中に、救急搬送もされず、全身麻酔手術も受けていない患者がいる(入院・外来医療分科会(3)8 250522)

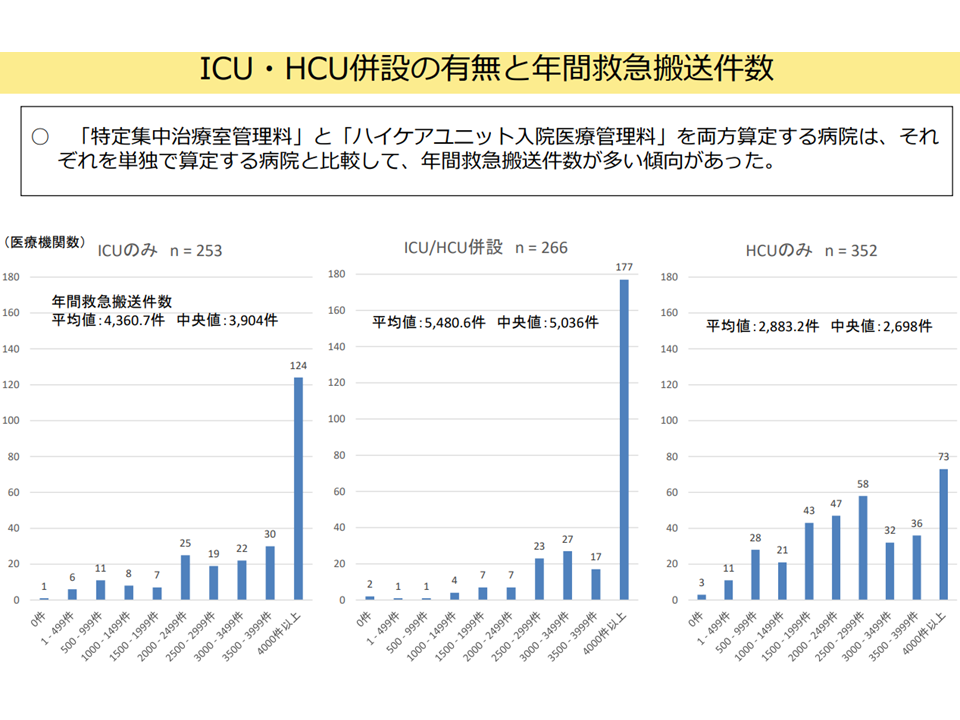

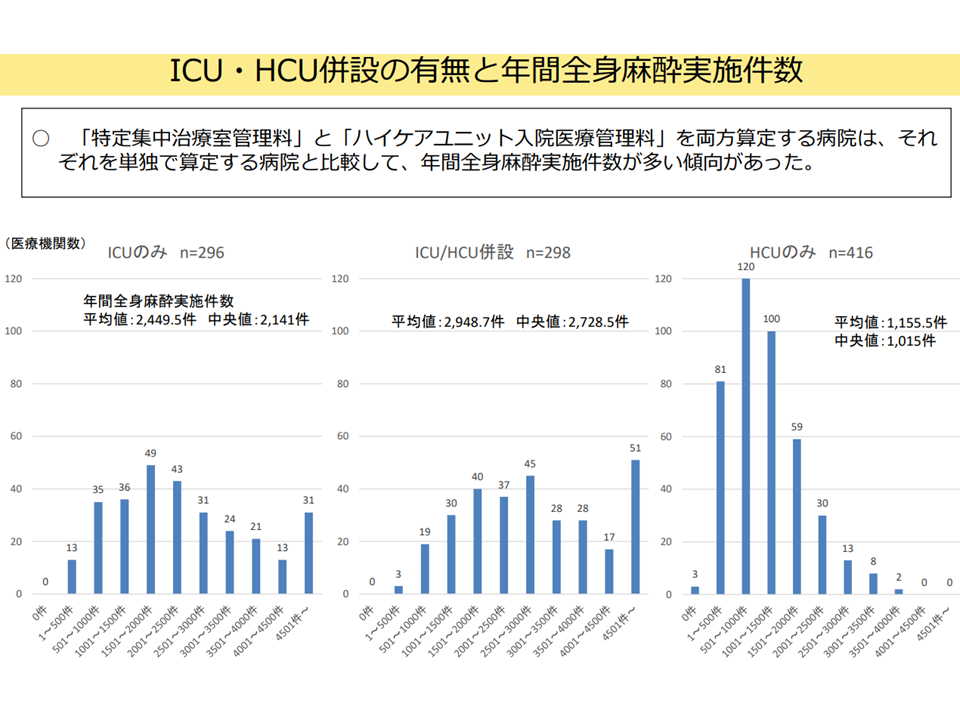

▽ICU・HCUを双方持つ病院では、年間の救急搬送件数・全身麻酔実施件数が多い

ICU・HCUの双方を持つ病院では救急搬送受け入れ件数が多い(入院・外来医療分科会(3)9 250522)

ICU・HCUの双方を持つ病院では全身麻酔手術実施件数が多い(入院・外来医療分科会(3)10 250522)

診療報酬におけるICUの入室患者基準(対象患者)、学会によるICU入退室指針に照らせば「それほど重篤と思われない患者」が一定程度ICU等に入室している点について、「どういった病態なのか、どういった治療管理を受けているのか」を今後分析していく必要があるでしょう。さらに「救急搬送受け入れ件数が少ない病院、全身麻酔手術の実施件数が少ない病院でICU等の設置がどこまで必要なのか」も検討の俎上にのってきそうです。

入院・外来医療分科会では、中野惠委員(健康保険組合連合会参与)から「ユニット入室患者の病態像・治療内容などのさらなる詳細な分析を通じて、ICU等を設置すべき病院の機能に関する整理などが必要である」との意見が出ています。

ICUの対象患者(診療報酬)(入院・外来医療分科会(3)11 250522)

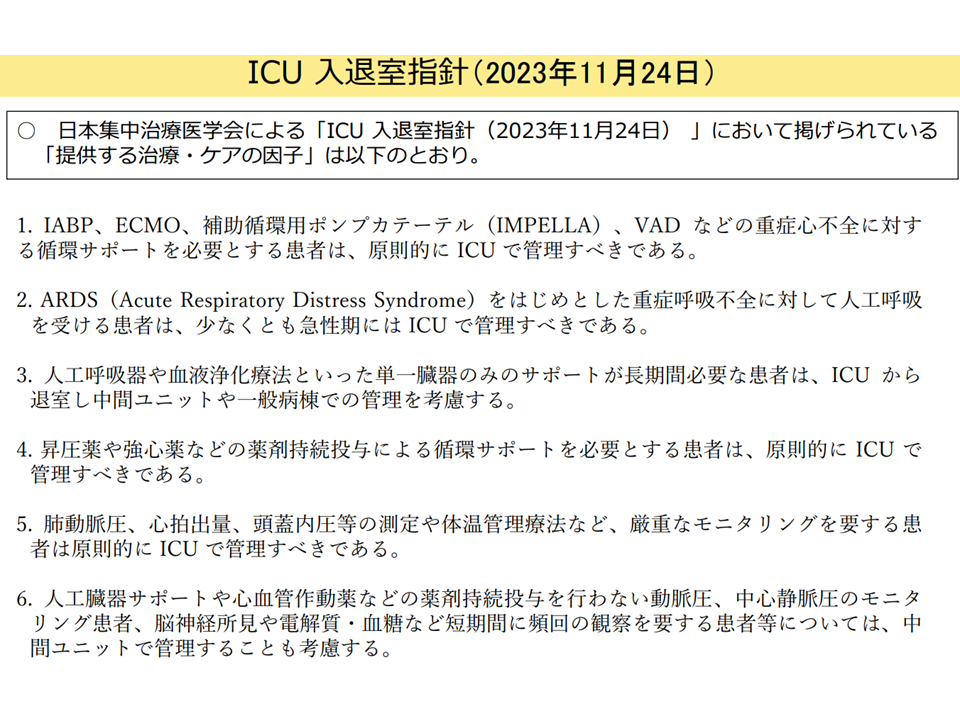

ICUの入退室指針(日本集中治療医学会)(入院・外来医療分科会(3)21 250522)

ICUの「医師常時配置要件」をどう考えるか、遠隔支援加算の要件・点数は妥当か

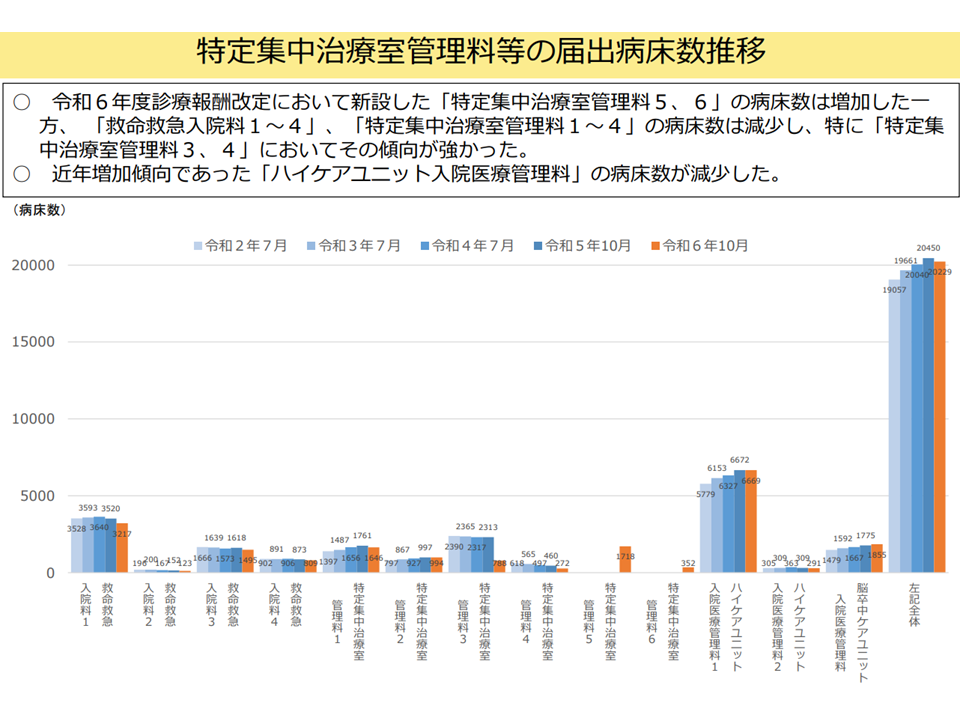

また(2)のICU5・6については次のような状況が報告されました。

▽ICU1-4(宿日直許可を得た医師等を配置していない)からICU5・6(宿日直許可を得た医師を配置している)への移行が一定数ある

ICU等の取得病院数(入院・外来医療分科会(3)12 250522)

ICU等のベッド数(入院・外来医療分科会(3)13 250522)

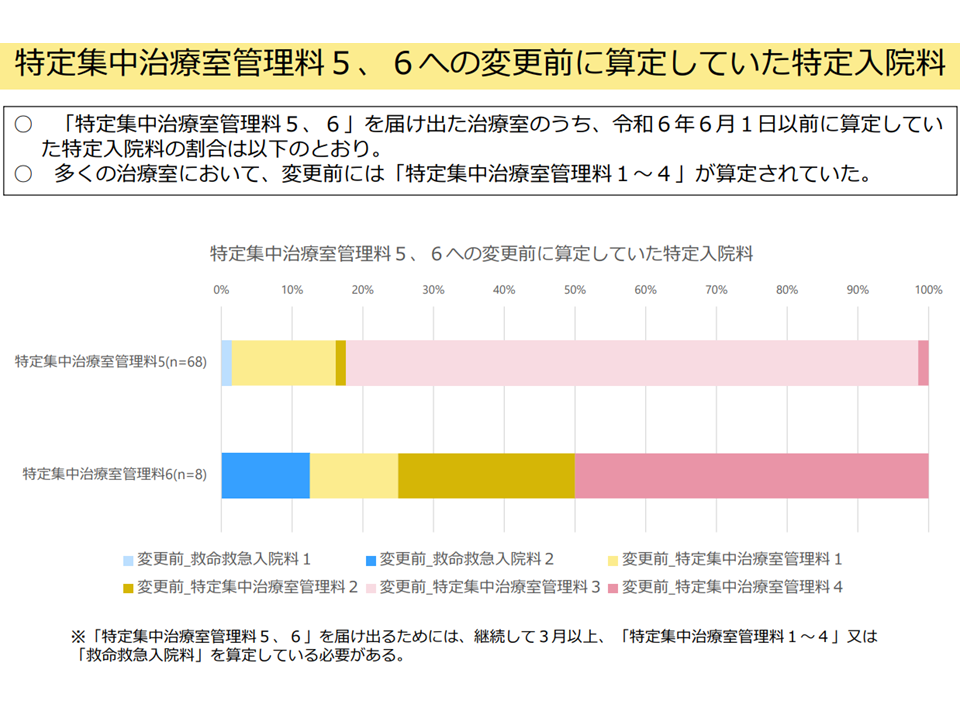

ICU5・6への移行(入院・外来医療分科会(3)14 250522)

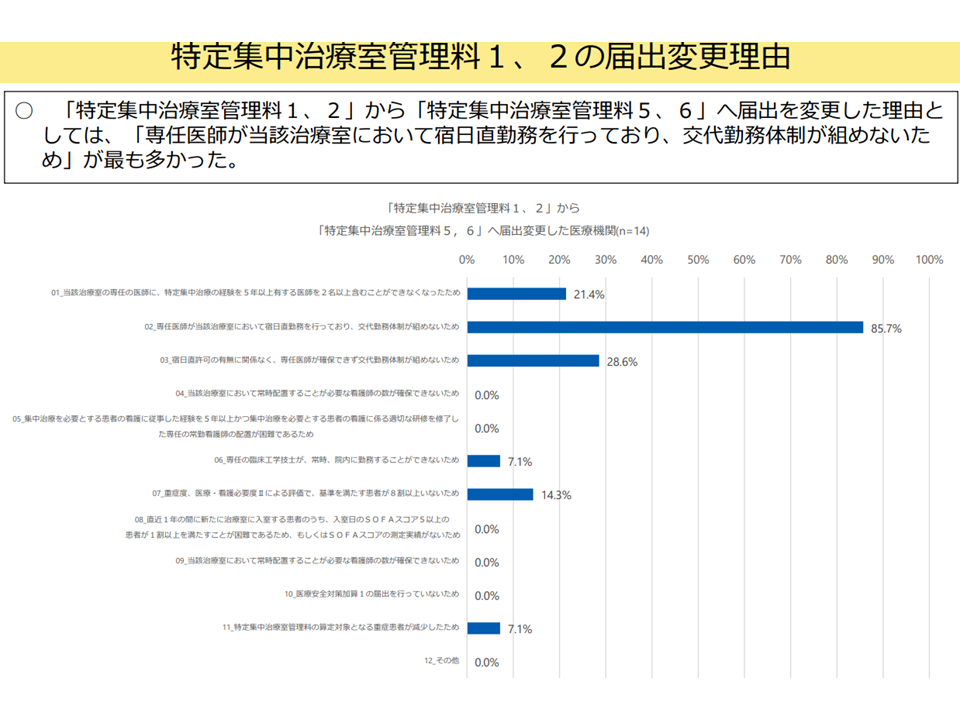

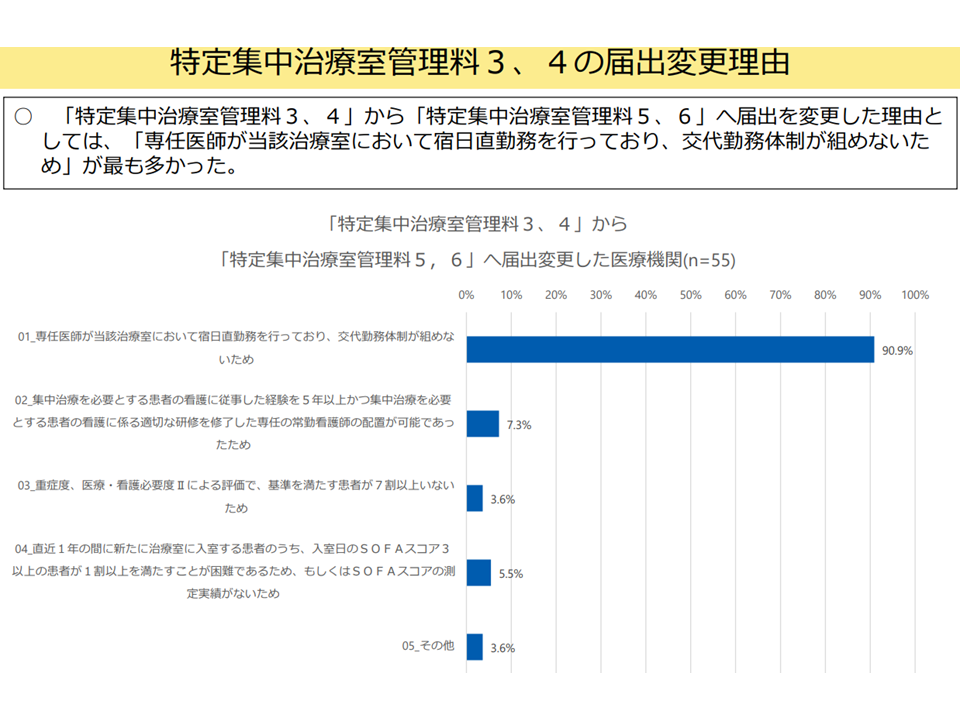

▽ICU5・6への移行理由としては「専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため」が最も多い

ICU1・2からICU5・6への移行理由(入院・外来医療分科会(3)15 250522)

ICU3・4からICU5・6への移行理由(入院・外来医療分科会(3)16 250522)

またICU1-4においても「人数に余裕がないため医師の有休取得が困難」との回答が相当数あることも分かりました。

ICU1-4でも医師働き方改革に苦心している(入院・外来医療分科会(3)17 250522)

こうした状況を受けて分科会では、▼医師の働き方改革推進のためにも「医師の常時配置」要件は緩和を検討すべきではないか。さもなければ「重篤な患者を受け入れられない地域」も出てきてしまう(津留英智委員:全日本病院協会常任理事)▼ICUにおける「医師の常時配置」要件は非常に厳しい、ユニット外にいてもすぐに駆け付け対応できることもある。医師働き方改革の趣旨も踏まえた検討が必要である(小池創一委員:自治医科大学地域医療学センター医療政策・管理学部門教授)▼比較的規模が小さい病院では、医師が少なく、交代制勤務をとれないためICU5・6に移行せざるを得ない状況が伺える。しかしICUでの対応はICU専任医師だけでなく、他診療科の医師と協働して行っている点を勘案して、「医師の常時配置」要件を検討しなおす必要がある(牧野憲一委員:旭川赤十字病院特別顧問・名誉院長、日本病院会常任理事)▼「体制を充実したICUに患者を集中させる」ことと、「医師確保・体制充実が難しい状況」とのバランスを考慮し、ICUのあるべき姿をさらに検討する必要がある(眞庭謙昌委員:神戸大学国際がん医療・研究センターセンター長)—などの意見が出されています。

もっとも「ICUには重篤な患者が入室しており、医師の常時配置が必須の姿である。医師が常時管理する必要のある患者の定義等についても改めて検討する必要がある」(中野委員)との声も出ており、さらなる議論が求められます。

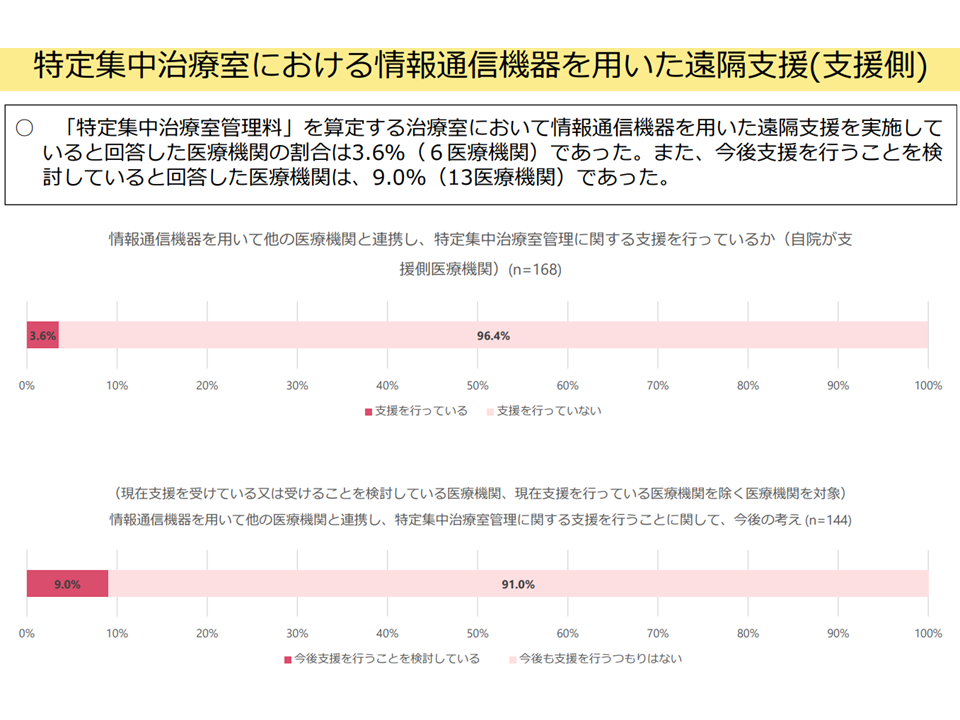

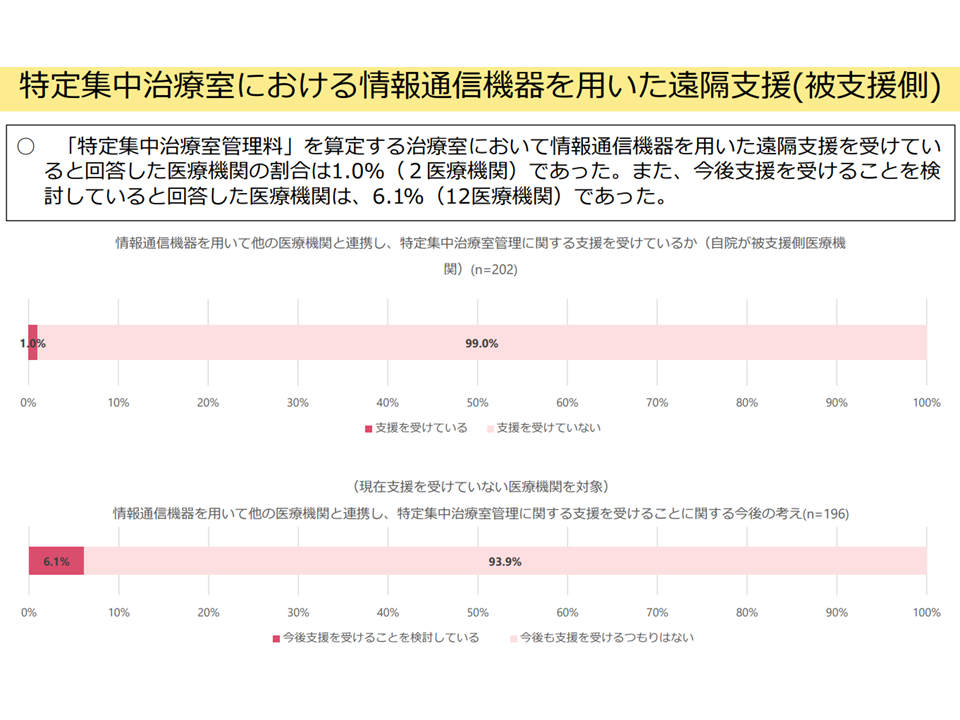

ところで、ICU1・2から遠隔で支援を受けるICU5・6を評価する「特定集中治療室遠隔支援加算」については、▼被支援側・支援側ともに利活用が極めて低調である▼ハードルとして設備整備コストなどがあがっている—状況が浮上しています。

遠隔ICUの支援側状況(入院・外来医療分科会(3)18 250522)

遠隔ICUの被支援側状況(入院・外来医療分科会(3)19 250522)

このため分科会では、▼遠隔支援には相当のコストがかかる。まず必要なコストを積算し、それに見合った加算点数設定が必要となる(津留委員)▼遠隔支援の設備整備には億単位の経費が必要となり、その後も運用・更新経費が発生するため、医療機関の多くは躊躇するであろう。また算定可能ICUの範囲も広げるべき(牧野委員)—との意見が出ています。

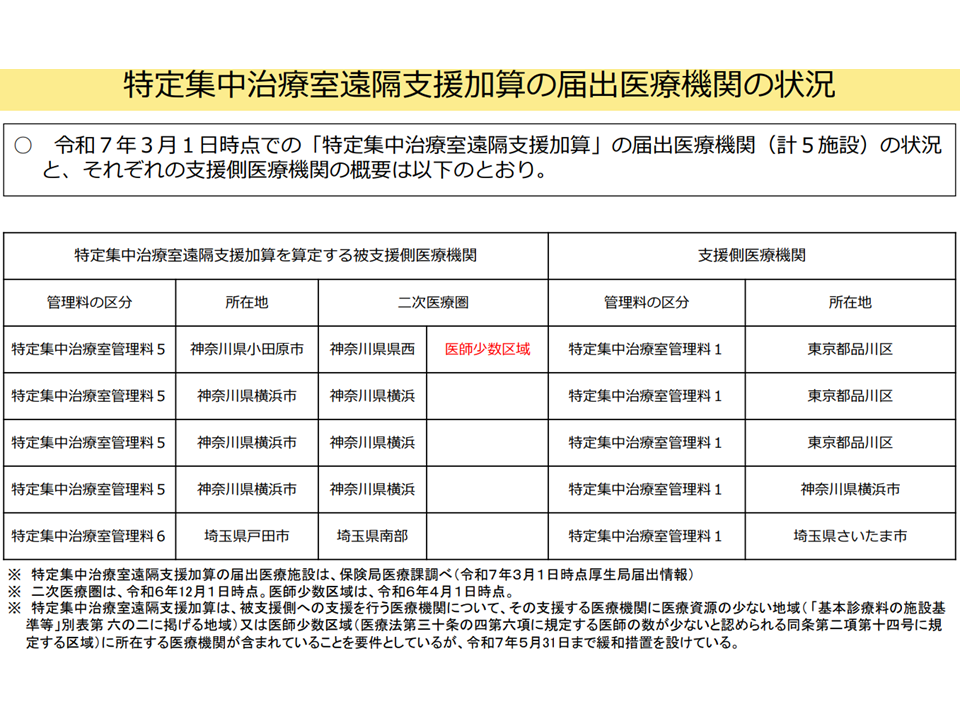

また、本加算には「被支援側医療機関に『医療資源の少ない地域』または『医師少数区域』に所在する医療機関が含まれること」との要件があります。この5月(2025年5月31日)までは経過措置が設けられていますが、6月以降は、この経過措置が切れ「これまで加算を算定しているが、6月から算定できなくなる」病院が現われます。上述のように現状でも利活用が低調であり、さらに利活用が減少してしまうことになります。

遠隔ICUの状況(入院・外来医療分科会(3)20 250522)

このため、田宮菜奈子委員(筑波大学医学医療系教授)や小池委員は「医療資源の少ない地域等要件の見直しを行うべき」と提案しています。

今後、点数(現行980点)や要件等の見直し検討が進むと思われます。

なお、本加算は「支援を受けるICU5・6」で算定しますが、「支援をするICU1・2側の負担が大きく、ICU5・6からICU1・2へ必要な対価を支払うことになっている。支援側・被支援側のどちらに加算をつけるかも検討しなおしてはどうか」と指摘する識者もおられます。

このようにICUをはじめとする高度急性期入院医療についても、複雑な課題があり、今後、どういった検討が進められるのか注目が集まります。

なお、5月22日の入院・外来医療分科会には、2024年度の前回改定を受けた「入院医療・外来医療の現状」に関する調査結果が報告されており、高度急性期・急性期以外の部分について別稿で見ていきます。

【関連記事】

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体