最新医学知見踏まえて乳がん検診ガイドライン更新へ、肺がん検診に「重喫煙者への低線量CT」導入し、喀痰細胞診を廃止—がん検診検討会

2025.10.14.(火)

乳がん検診について、3Dマンモグラフィ検査の有用性などを検証し、ガイドライン更新を国立がん研究センターに依頼する—。

肺がん検診について、重喫煙者への「低線量CT」実施に向けた2026年度から希望市町村でモデル事業を実施する。また喀痰細胞診検査は効果が低いことを踏まえ、2026年度から廃止する—。

10月10日に開催された「がん検診のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした方針が固められました。

10月10日に開催された「第45回 がん検診のあり方に関する検討会」

乳がん検診ガイドラインの更新へ、3Dマンモ等の見解がどう示されるかに注目

がんは男性では我が国の死因第1位、女性では死因第2位を占めています(女性の死因第1位は老衰、関連記事はこちらとこちら)。

このため「死亡率の低下、生存率の向上」に向けた「がん検診→治療」が重要となります。

「がん検診」には、▼市町村の行う「住民検診」▼企業等の実施する「職域検診」▼任意で行われる人間ドック—などがあります。

このうち「住民検診」については、「がんの死亡率減少を目的とする対策型検診として実施する」ことを国が推奨し、▼国立がん研究センターのガイドラインで整理された科学的知見に基づき、「死亡率減少の利益>検査の偽陽性や過剰診断等の不利益」となることが明らかな検診方法を確認する→▼国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(以下、指針)に「推奨される検査方法」を明示する→▼自治体が指針に沿って検診を実施する—こととなっています。

10月10日の検討会では、(1)乳がん(2)肺がん—の検診方法について最新の研究成果などをもとに議論を行いました。

まず(1)の乳がん検診については、現在の指針では▼対象は40歳以上とする▼受診間隔は2年に1回とする▼検査方法は「質問(問診)および乳房エックス線検査(マンモグラフィ)」とする—ことが推奨されています(視診、触診は推奨しない)。

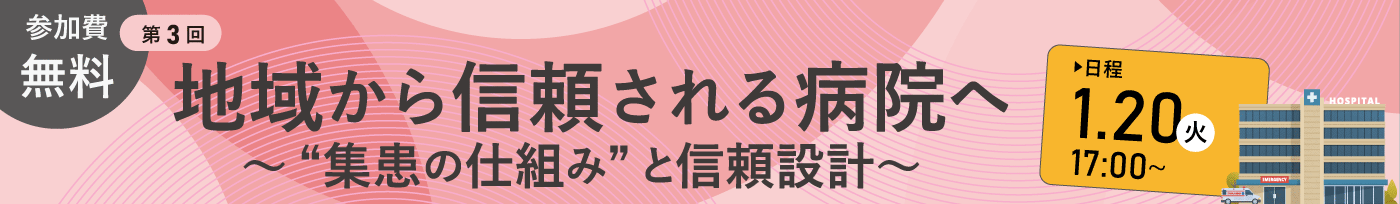

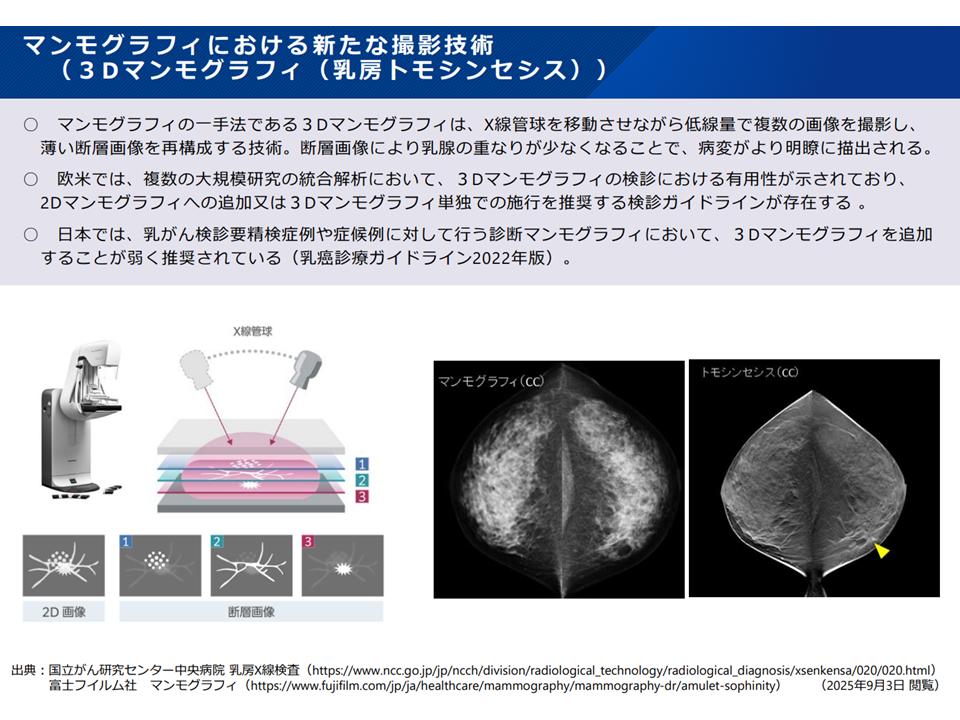

ところで、乳がんを発見する手法として「3Dマンモグラフィ」や「マンモグラフィ+超音波検査(エコー検査)の併用」の研究が進んでおり、いずれも「日本人に多い高濃度乳房でのがん病変発見に有用なのではないか」と期待されています(3Dマンモについては乳癌診療ガイドライン2022年版で弱く推奨され、マンモ・エコー併用法については厚労省/日本医療研究開発機構(AMED)で研究が進行中)。

3Dマンモグラフィについて(がん検診検討会1 251010)

マンモグラフィ+エコー併用法について(がん検診検討会2 251010)

検討会では、こうした最新の医学研究を踏まえて「国立がん研究センターに乳がん検診に関するガイドラインの更新を依頼する」考えをまとめました。構成員からは「マンモ・エコー併用法に関する研究の最終結果(死亡率が低下するかどうかの確認)は2032年頃になってしまう、現時点での医学研究の成果を整理・確認し、必要に応じてガイドライン更新を行うことが好ましい」(中山富雄構成員:国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部研究員、中野惠構成員:健康保険組合連合会参与)との声が出ています。

なお、ガイドライン更新は「早くても来年度末(2027年3月)、おそらく再来年中(2027年)」(中山構成員)と見られること、またがん検診への新手法導入に関しては、▼医学研究結果に基づいてエビデンスレポートやガイドラインを策定・更新する(国立がん研究センター)→▼学会等で「検診マニュアル」を作成・更新する→▼一部市町村でモデル事業を行い、新手法の導入に向けた課題等の整理を行う→▼指針を見直し、全国の市町村で順次展開していく—という流れが整理されています。もちろん3Dマンモ導入などが決まったわけではありませんが、仮に「3Dマンモが推奨される」ことなどになったとしても、住民検診への導入などにはもうしばらく時間がかかりそうです。

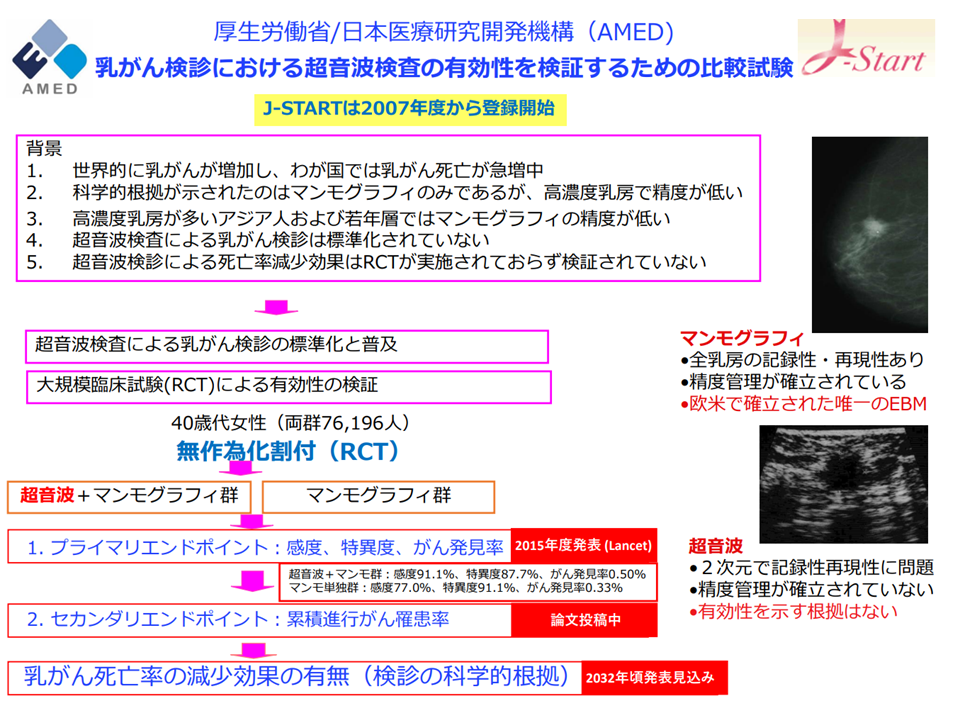

また、乳がん検診の受診率は「目標60%」(第4期がん対策推進基本計画)に対し、2022年時点で40歳代:53.3%、50歳代:50.4%、60歳代:39.2%—にとどまっています(2022年国民生活基礎調査)。

乳がん検診受診率の状況(がん検診検討会3 251010)

検討会では、さらなる乳がん検診の受診率向上に向けて次のように取り組む方針を固めました。

▽検診の意義等についての周知啓発を継続する

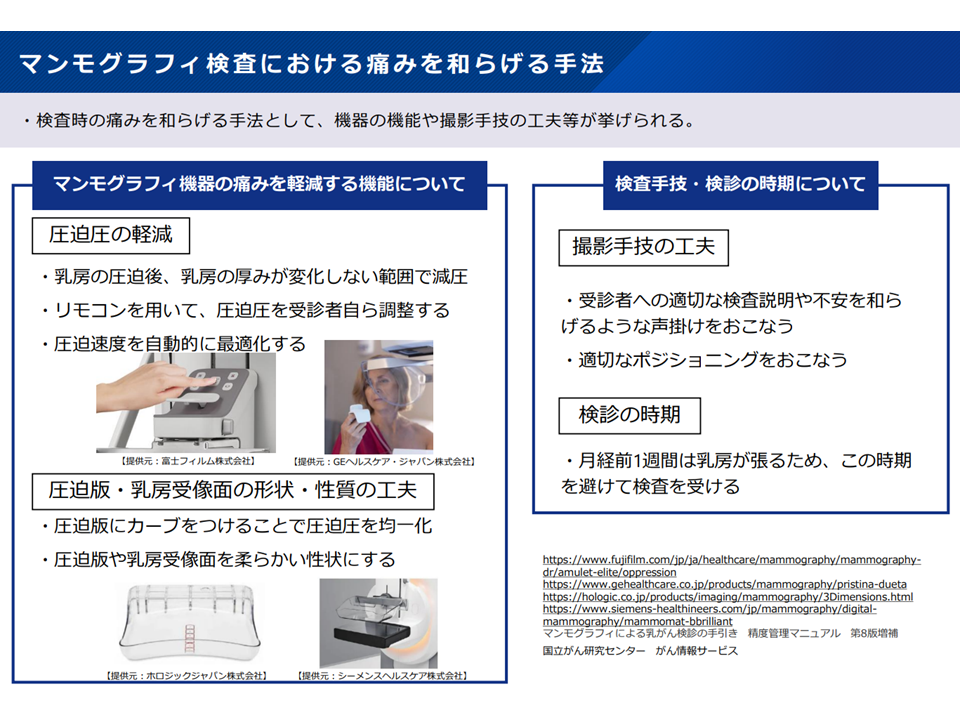

▽自治体に対し、「検査に伴う苦痛を軽減するための工夫(マンモグラフィ機器の痛みを軽減する機能や、撮影手技の工夫・検診の時期等)」についての情報提供を行う

マンモグラフィ検査の痛みを和らげる方法(がん検診検討会4 251010)

▽職域においても「がん検診の意義についての理解」が進むよう、企業アクション等の取り組みを通して、国が作成した資材を周知するなど、必要な周知を継続する

乳がん検診の啓発ツール(がん検診検討会5 251010)

構成員からは、▼高齢になっても乳がん罹患率は下がらず、検診が重要であることを強く情報発信していく必要がある(中山構成員)▼かかりつけ医も乳がん検診の受診勧奨に積極的に関わっていく必要がある(黒瀨巌:日本医師会常任理事)▼国等によるがん検診情報発信を強化すべき(樋口麻衣子構成員:富山AYA世代がん患者会Colors代表/富山大学附属病院看護師)▼検診方法の動画発信などを行い、受診へのハードルを下げていくべき(井上真奈美構成員:国立がん研究センターがん対策研究所副所長)▼横浜市では65歳以上の乳がん検診を無料としたところ受診者が2.6倍に増加した。経済的支援も充実していくべき(古賀美弥子構成員:横浜市医療局地域医療部がん対策推進担当部長)—といった建設的な意見が多数だされています。こうした声も参考にしながら、厚労省や自治体で具体的なアクションに繋げていきます。

肺がん検診、「重喫煙者への低線量CT検査」を導入し、「喀痰細胞診」を廃止へ

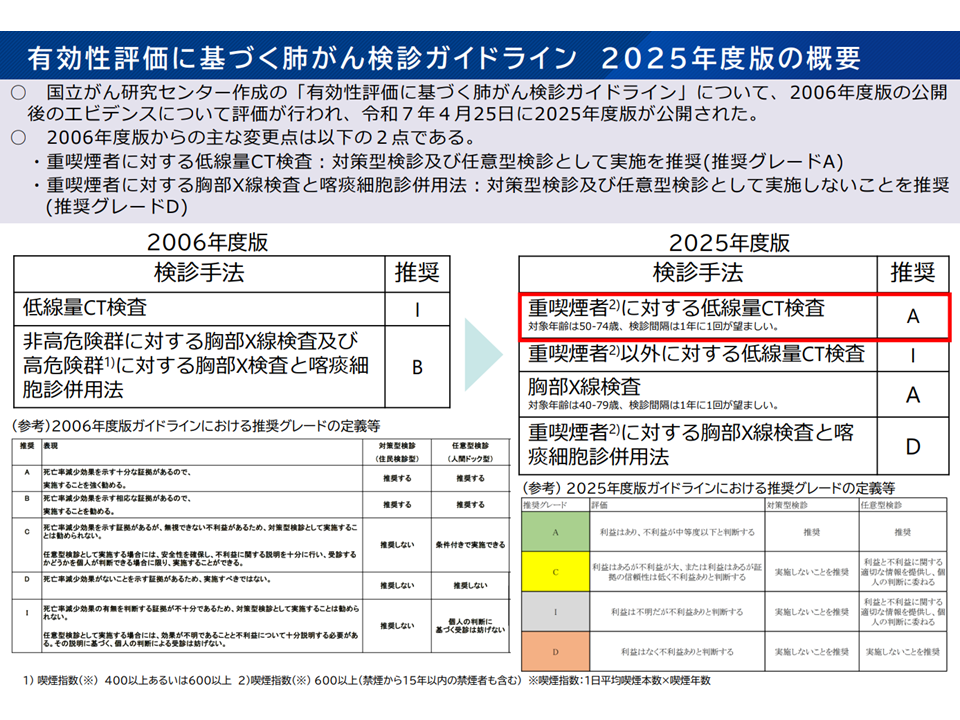

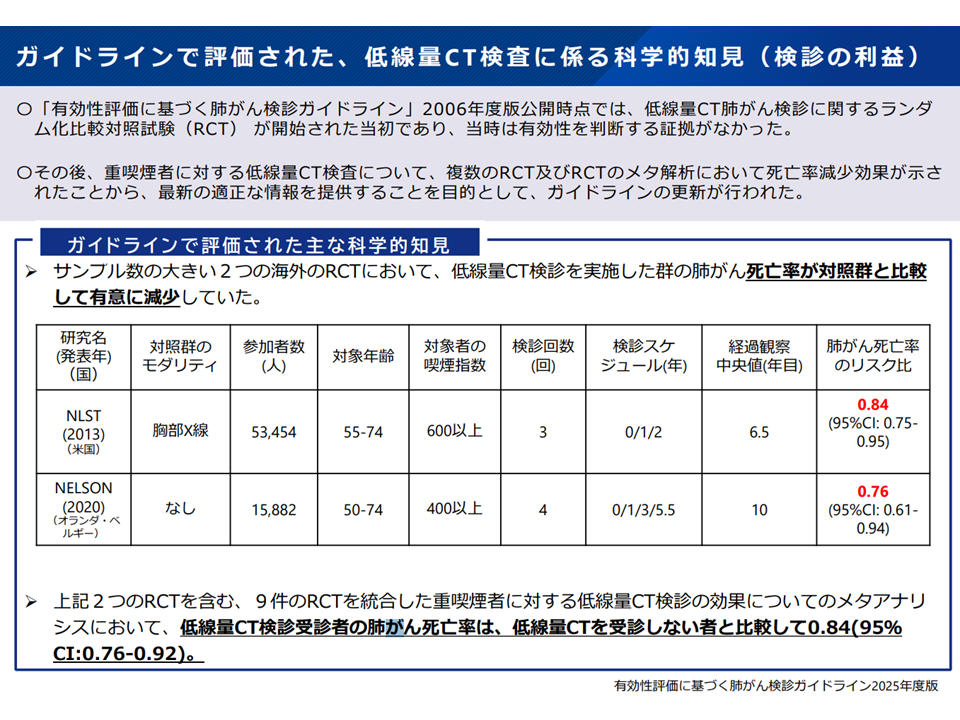

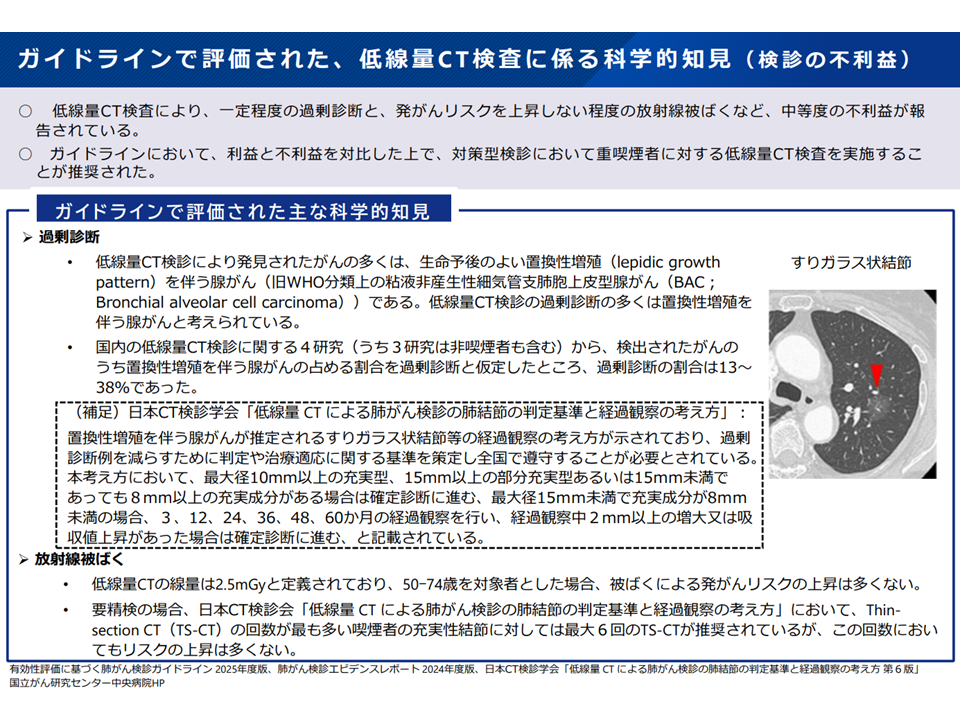

また(2)の肺がん検診については、(a)低線量CT検査の住民検診への導入(b)喀痰細胞診の住民検診からの削除—の2つの方向が固められました。

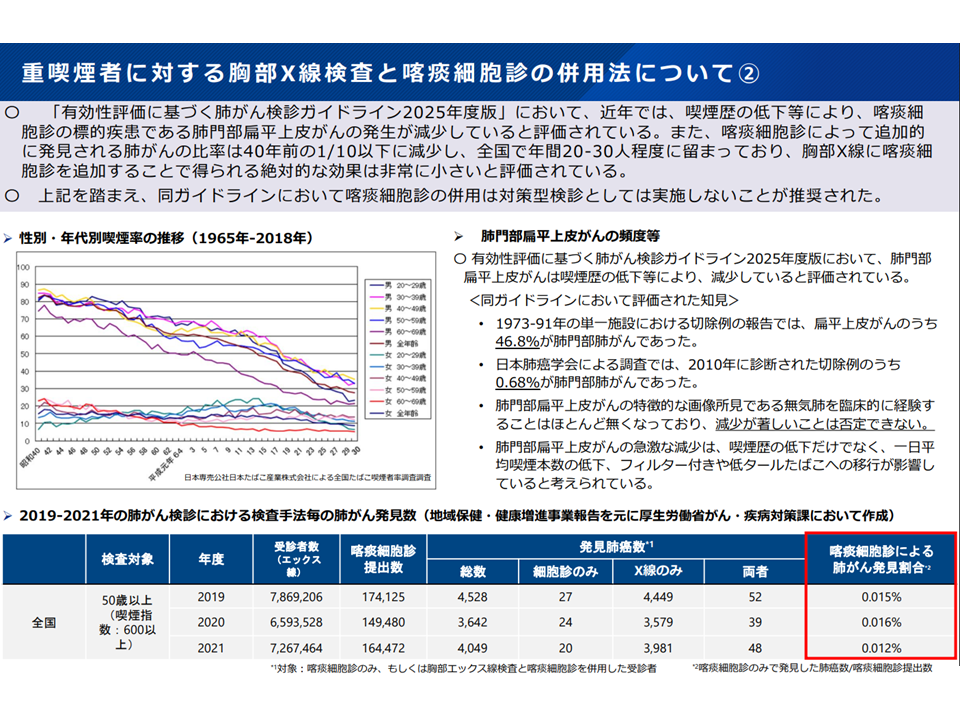

現在の指針では、肺がん検診について▼対象は40歳以上(喀痰細胞診は原則として50歳以上の重喫煙者(1日の喫煙本数×喫煙年数で計算する喫煙指数600以上、以下同)のみ)とする▼受診間隔は1年に1回とする▼検査方法は「質問(問診)、胸部エックス線検査、喀痰細胞診」とする—ことが推奨されています。

肺がん検診ガイドライン2025年版の概要(がん検診検討会6 251010)

低線量CT検査のメリット(がん検診検討会7 251010)

低線量CT検査のデメリット(がん検診検討会8 251010)

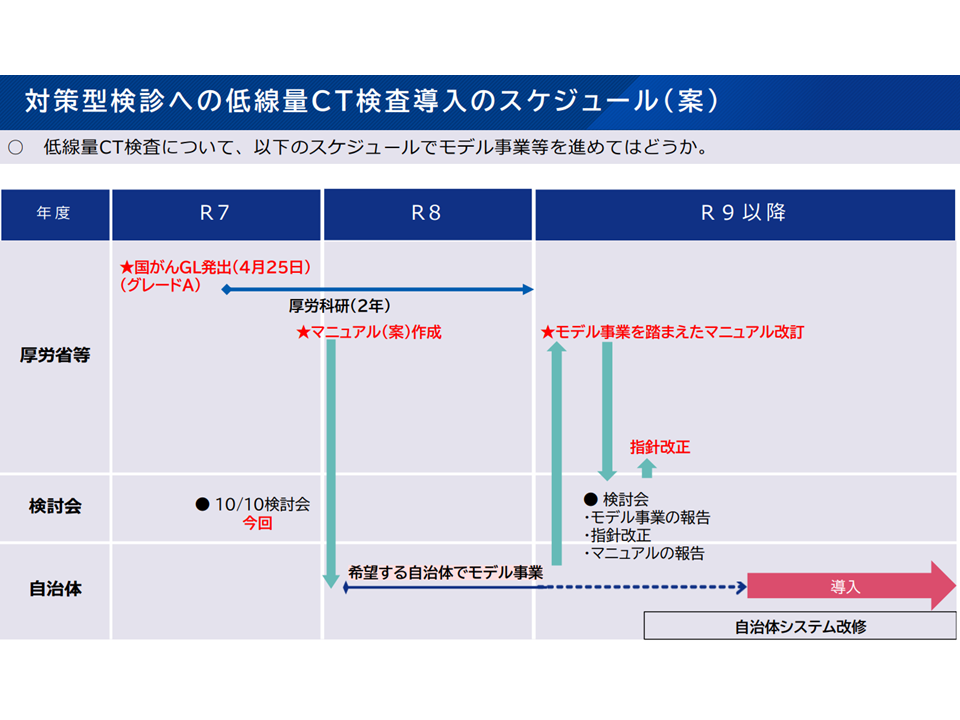

上述のように、がん検診への新手法導入に関しては、▼医学研究結果に基づいてエビデンスレポートやガイドラインを策定・更新する(国立がん研究センター)→▼学会等で「検診マニュアル」を作成・更新する→▼一部市町村でモデル事業を行い、新手法の導入に向けた課題等の整理を行う→▼指針を見直し、全国の市町村で順次展開していく—という流れに照らせば、今般の「ガイドライン更新」の次の手順として「モデル事業実施」を行うことになります。

厚労省は、次のような方向を提案しました。

▽今後(2026年度から1-2年程度)、50-74歳の重喫煙者を対象に「低線量CT検査を肺がん検診の項目に追加する」ことを念頭において、希望する自治体を対象にモデル事業を行ってはどうか

→厚生労働科学研究班で検診実施マニュアル(案)を作成する(対象者の抽出や受診勧奨の方法等も含まれる)

→市町村、厚労省、検診機関等の関係機関が連携しマニュアル(案)に沿って低線量CT検査による肺がん検診を試行的に実施する

→試行的実施を踏まえて、マニュアル(案)について必要な改善を行う

▽モデル事業の結果が得られた時点で、モデル事業で得られた知見を検討会で確認し、「低線量CT検査の導入」について指針に追加する(早ければ2027年中に低線量CT検査が住民検診として実施される可能性あり)

低線量CT検査導入の最速スケジュールイメージ(がん検診検討会9 251010)

この提案内容に異論は出ていませんが、構成員からは▼地方では「低線量CT検査を実施できる施設」がないケースもある。モデル事業ではそうした点にも配慮した自治体選定を行ってほしい(黒瀬構成員、樋口構成員、松坂方士構成員:弘前大学大学院医学研究科医学医療情報学講座教授)▼今後、喫煙指数「400以上600未満」の者への低線量CT検査が有効かどうかの研究等を進めてほしい(山本雄士構成員:健康と経営を考える会代表理事)▼重喫煙者でない者には低線量CT検査は行わないが、その場合、「不公平ではないか」との声も出てくることが想定される。今から、そうした声に現場でどういった説明をすればよいかなどを検討しておくべき(井上構成員)▼これまでのエックス線撮影に比べてCT撮影は高コストになる点への対応も検討してほしい(古賀構成員)—といった注文が付いています。こうした意見も参考に、2026年度予算成立後に「モデル事業」の実施要綱などを詰めていくことになるでしょう。

また、「喀痰症状のある者」、つまり有症状者は「検診を受ける」のではなく「医療機関を受診する」ことが推奨されるべきでしょう。

そこで厚労省は次のような方向を提案し、了承されました。

▽喀痰細胞診による肺がん検診について、指針において推奨する肺がん検診の項目から削除する(2026年4月1日施行予定)

▽咳嗽・喀痰の診療ガイドライン(日本呼吸器学会サイトはこちら(同学会員のみ無料ダウンロード可)で「問診や細胞診検査等を実施する」とされており、指針を改正し「喀痰が続く場合は、医療機関への早期受診等に関する指導を行う」旨を追記する

喀痰細胞診のメリット・デメリット(がん検診検討会10 251010)

なお、構成員からは▼検診を実施する自治体の財政も厳しく、効果の低い検診方法は早期に削除していってほしい(横浜市では喀痰細胞診の効果が低いとの情報に基づき、10年ほど前から同検査を実施していない)(古賀構成員)▼乳がんでは「乳房に変形がある」等の、肺がんでは「喀痰が出る」等の有症状者には「医療機関受診」を勧奨することが重要である(松坂構成員)—との意見が出ています。

【関連記事】

肺がん検診、「胸部X線検査」を喫煙の有無にかかわらず推奨し、重喫煙者には「低線量CT検査」を新たに推奨—国がん

「職域がん検診情報を住民が市町村に報告する」仕組み創設、子宮頸がんのHPV検査単独法導入状況を横浜市が報告—がん検診あり方検討会

がん検診への「新規検査項目」導入では全国展開前にモデル事業実施、職域がん検診情報を市町村が把握する仕組み創設—がん検診あり方検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)