がん検診への「新規検査項目」導入では全国展開前にモデル事業実施、職域がん検診情報を市町村が把握する仕組み創設—がん検診あり方検討会

2025.5.2.(金)

がんの早期発見に重要な「がん検診」について、医学・医療の進展を踏まえて「新規検査項目」などが順次導入されてきているが、新たながん検診項目・方法を導入する際には、一部市町村でモデル事業を実施し、課題等を整理してから全国導入を目指す—。

がん検診受診率をより正確かつ精緻に、また個人単位で把握できるよう、「職域で実施されているがん検診」の情報を、市町村が把握する仕組みを設ける—。

4月23日に開催された「がん検診のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした方針が固められました。がん検診の充実に向けた議論がさらに熱を帯びていきます。

新たながん検診項目・方法を導入する際には、一部市町村でモデル事業を実施へ

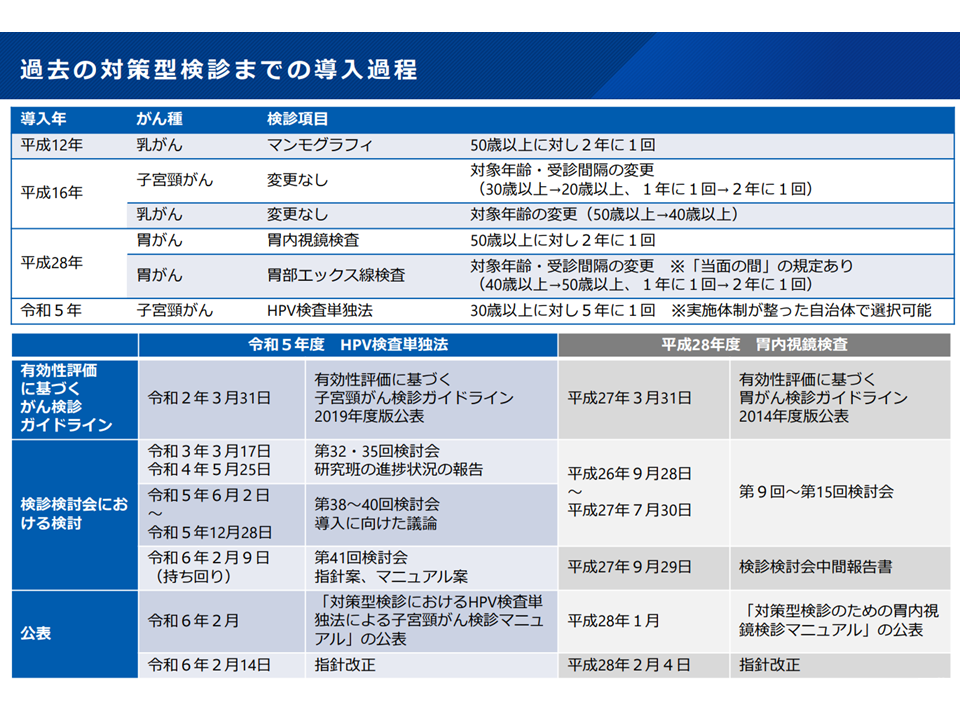

がんは男性では我が国の死因第1位、女性では死因第2位を占めています(女性の死因第1位は老衰、関連記事はこちら)。このため早期にがんを発見し、早期に治療を行うことが「死亡率の低下、生存率の向上」にとって極めて重要です。早期発見のために極めて重要な「がん検診」については、例えば▼2016年に「胃がん」について胃内視鏡検査による実施を加える▼2023年に「子宮頸がん」についてHPV検査単独法による実施を加える(関連記事はこちら)—などの改善が図られてきています(現在のがん検診に関する指針はこちら)。

がん検診へは新規項目導入などの改善・充実が図られてきている(がん検診在り方検討会1 240704)

ところで、後者の「子宮頸がん検診」については、昨年(2024年)4月より▼従前からの「2年に1度の細胞診単独法」▼「長期の追跡管理が可能」などを要件とする新たな「5年に1度のHPV検査単独法」(主に30-60歳)—を市町村が選択できることとなっています。受診間隔が広がり、受診者の負担が小さくなる「HPV検査単独法」を実施する市町村が多く出ることが期待されていますが、2024年度からの導入は「和光市、志木市、横浜市の3自治体」のみとなっています。

ほかにもHPV検査単独法の導入を検討している自治体がありますが、「導入自治体における具体的な導入方法や運用状況、課題について詳細に把握した上で、自らの自治体への導入を考える」と、言わば「様子見」をしていることが厚労省によるヒアリング調査で明らかになっています。

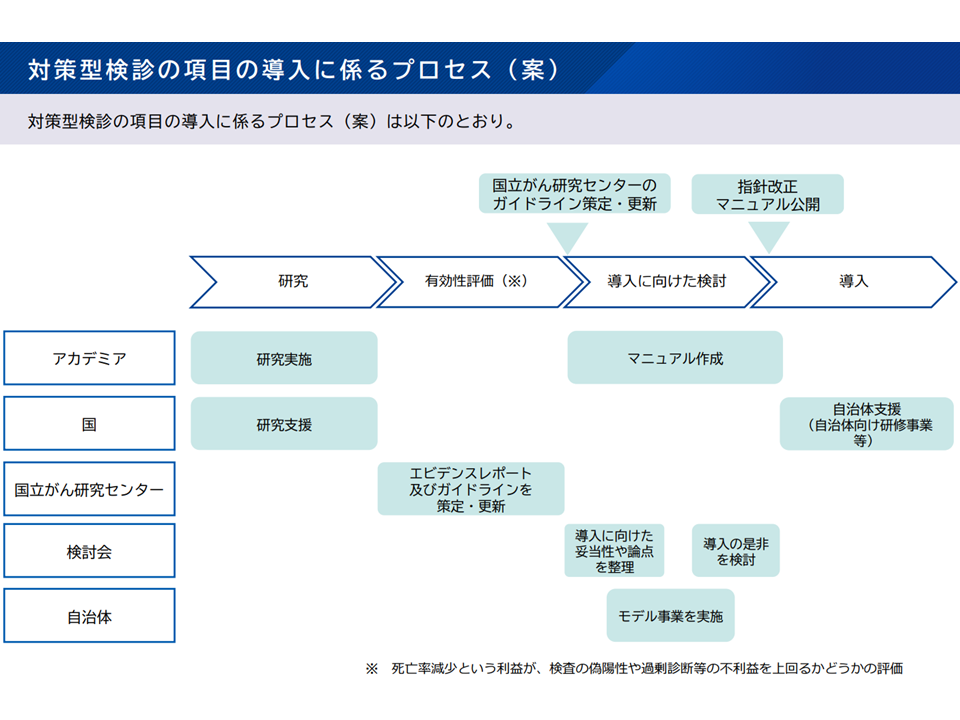

こうした状況を踏まえて厚労省は、「新たな検診項目・検診方法」の導入については、次のようなプロセスで行ってはどうかとの考えを示しました(導入プロセス明確化論議は前回会合から継続している)。

(1)国立がん研究センターで「新たな検診項目・検診方法」に関するエビデンスを収集し、随時、有効性評価を実施する

↓

(2)検討会で、(1)の有効性評価の結果をふまえて、対策型検診として実施が推奨された項目について導入の妥当性や論点を整理する

↓

(3)「一部の自治体」で試行的に新検査項目・新検査方法を実施する(モデル事業)

↓

(4)モデル事業の結果を踏まえ、検討会において全国導入の是非を検討する

新たながん検診項目の導入プロセス案(がん検診検討会1 250423)

(3)のモデル事業を行うことで課題等が明確になり全国展開しやすくなると考えられ、▼新たな検診項目・検診方法の実装・普及に当たっては、詳細を具体的に、非常に細かく決めていかなければならない。その過程についてモデル事業をかませ、検証することはとてもよい(井上真奈美構成員:国立がん研究センターがん対策研究所副所長)▼新たな検診項目・検診方法の普及に向けたネックがどこにあるのかが見えてくると良い。それを踏まえて普及策(国による精度管理支援、先行事例紹介など)を検討・実施してほしい(中野惠構成員:健康保険組合連合会参与、樋口麻衣子構成員:富山AYA世代がん患者会Colors代表・富山大学附属病院看護師)—などといった歓迎の声が多数でています。

また、モデル事業実施等に向けて、▼新たな検診項目・検診方法について、実施・精度管理の方法を決めたからといってすぐに現場に普及するわけではない。検診の現場に「新たにこのくらいの手間がかかる」「こうした器材の購入が必要であり、それにはいくらかかる」などの情報を丁寧に周知し、準備してもらう時間なども必要となる(中山富雄構成員:国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部特任部長)▼新たな検診項目・検診方法については、検診を実施する医療現場(検診受託会社や受託医療機関)の声も十分に聴くとともに、詳しい実施マニュアルなども作成・提示してほしい(黒瀨巌構成員:日本医師会常任理事)▼検診のガイドラインは国がん以外の学会等も作成している。なぜ標準的ながん検診(対策型検診)では「国がんのガイドライン」は採択するが、「学会のガイドライン」は採択しないのか(国がんガイドラインはエビデンスレポートが公表され、再現性・公平性・透明性が担保されている点が重視されている)について検診を受ける国民に明確に説明する必要がある。さまざまながん検診情報がネット上にあふれ、「国がんのガイドライン」とは異なる項目も掲載されることがある。明確な説明がなければ、国民は「標準的ながん検診は最新ではないのでは?」と誤解し、信用が低下。結果、標準型検診の受診を控えるようになることも考えられる(松坂方士構成員:弘前大学大学院医学研究科医学医療情報学講座教授)▼「有効性の確認されていない検診項目・検診方法」に貴重な医療資源を費やすことは好ましくない。国もその点をより強調すべき(樋口構成員)▼さまざまな市町村があり、モデル事業もいろいろなタイプの自治体で実施することが好ましい。またモデル事業に手上げした自治体への支援も十分に行ってほしい(モデル事業の結果、当該項目・方法を採用しないとなると、投下資源が無駄になってしまう)(古賀美弥子構成員:横浜市医療局地域医療部がん対策推進担当部長)—などの提案もなされています。

こうした声を踏まえて、具体的なプロセスの詳細を厚労省で詰めていきます。

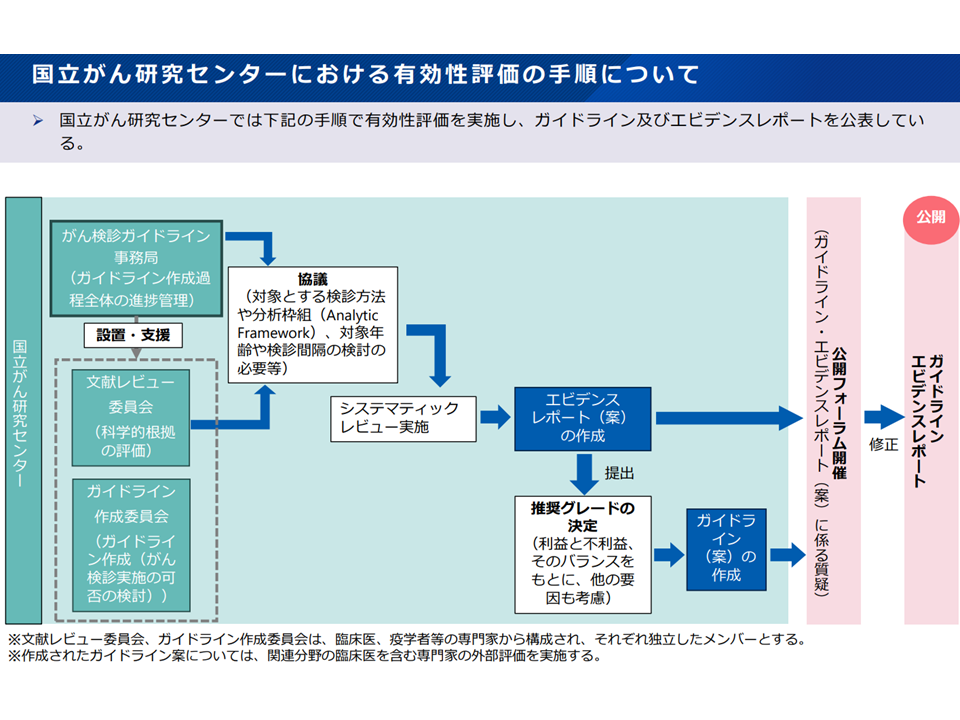

国がんによるがん検診項目の有効性評価手順(がん検診検討会2 250423)

「職域でのがん検診」情報を市町村が把握する方向を固める

また同日の検討会では「がん検診情報の一体的な把握」に向けた検討も行われました。

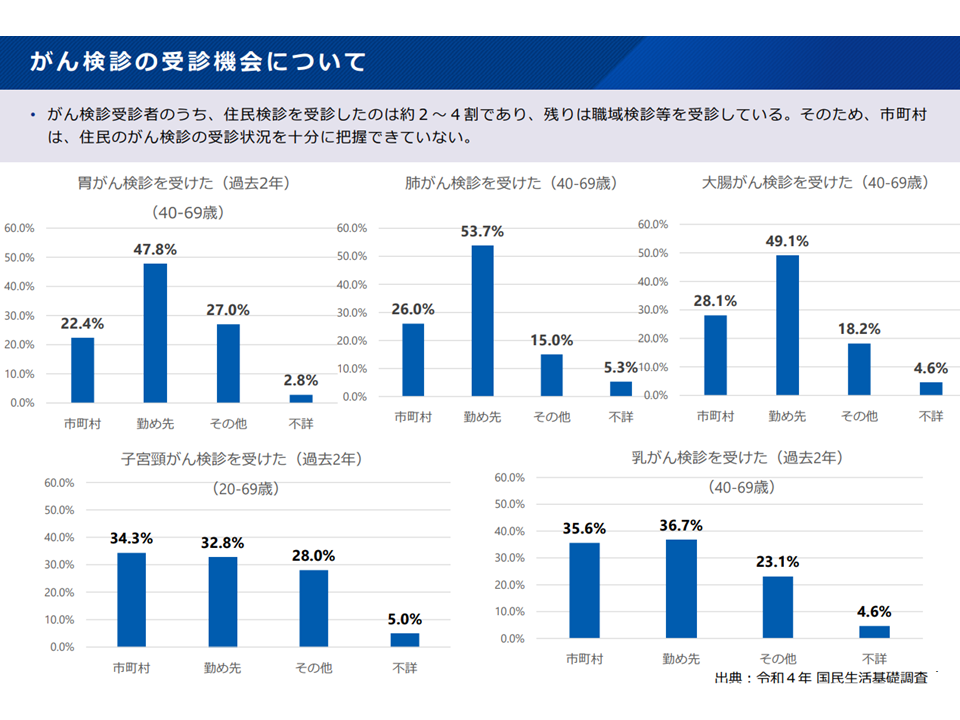

がん検診には、▼市町村の行う「住民検診」▼企業等の実施する「職域検診」▼任意で行われる人間ドック—などがあり、住民検診は国民の2-4割が受けるにとどまり、残りの6-8割の国民は職域検診等を受診しています。このため市町村が「住民が、がん検診を適切に受けているのか?要精検となった場合に、精密検査を適切に受けているのか」を十分に把握できていません。

がん検診の受診状況(がん検診検討会3 250423)

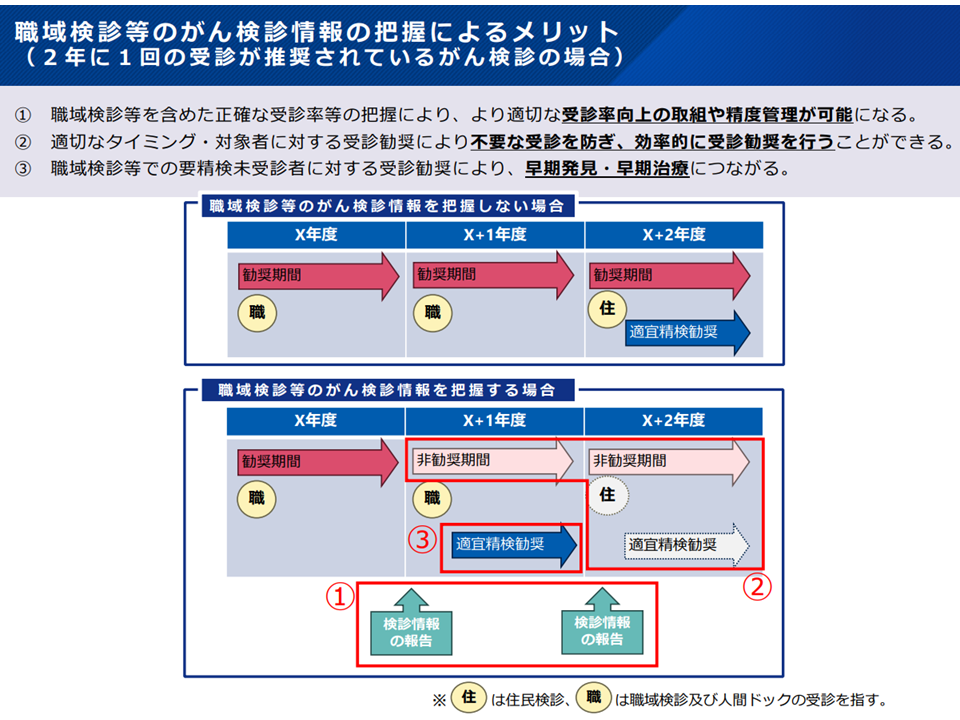

我が国のがん対策の基礎である「がん対策推進基本計画」(現在は第4期が稼働中)では、▼国は、がん検診受診率向上に向けて、がん検診受診率をより正確かつ精緻に、また個人単位で把握できるよう検討する▼国は、実施主体によらず「がん検診を一体的に進める」ことができるよう、職域検診について、実施状況の継続的な把握・適切な実施に向けた課題の整理を行い、必要に応じて法的な位置付けも含め、がん検診全体の制度設計について検討する—としており、厚労省は上記の課題解決に向けて、次のような仕組みを設けることを提案しました。

▽受診率向上・適切な精度管理の実施の観点から、職域検診を含めた住民のがん検診の受診状況等を集約化し、市町村が一体的に管理することを目指す

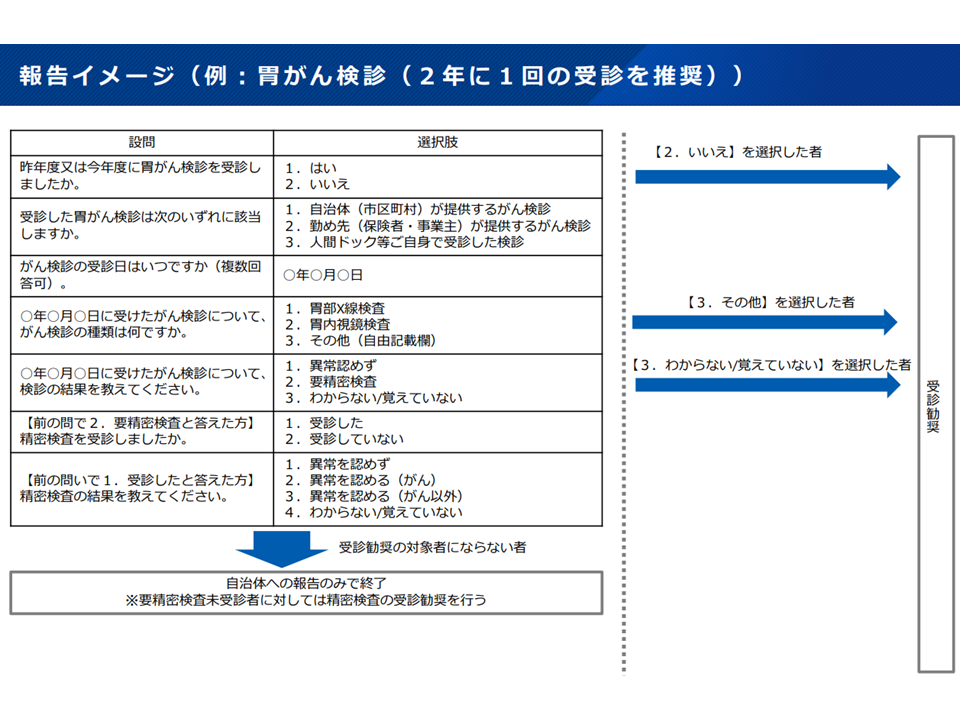

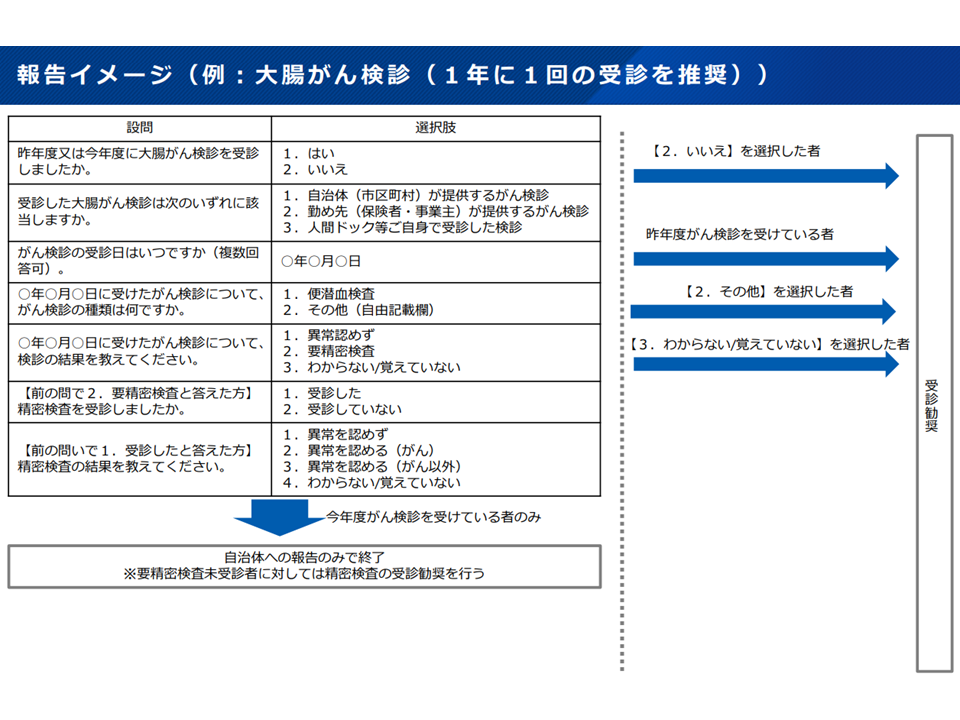

▽具体的な集約方法として、市町村が受診者に対して受診勧奨を行うに当たり「まず受診者本人からがん検診の受診状況等を市町村に報告」する

▽報告に当たっては、自治体検診DXを見据えつつ「電子的な方法の活用」を検討する

大腸がん検診報告イメージ(がん検診検討会4 250423)

大腸がん検診報告イメージ(がん検診検討会5 250423)

がん対策推進基本計画に沿った考え方であり、反対意見は出ていません。

ただし、▼「かかりつけ医」へ検診情報がつながるような仕組みも検討すべき。またデジタル技術についていけない高齢者などへの配慮も行うべき(黒瀬構成員)▼職域検診の法的根拠整理などの課題も乗り越えて行ってほしい(中野構成員)▼職域検診の実施内容・精度管理の問題点解決を併行して進めなければならない。適切な検診が実施されない中で受診率向上のみを目指しても片手落ちである(松坂構成員)▼職域検診を管理する医療保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)では、加入者の受診率などを十分に把握できていないところもある。DXと国民生活基礎調査を組み合わせて、がん検診受診率向上を目指す姿そのものは悪くない(中山構成員)▼住民が自治体に回答してくれるかどうか心配である。回答者には何らかのメリットを付与するなどの工夫を考える必要がある(古賀構成員)▼「住民が回答する」のではなく、「住民が受けたがん検診の情報」が自動的に自治体に共有される仕組みが必要ではないか。回答に協力する住民はそれほど多くない—など、さまざまな視点での意見も出ています。

厚労省健康・生活衛生局がん・疾病対策課の鶴田真也課長は「市町村が職域検診結果を把握する方向は了承されたが、より良い方法を目指せとの意見を踏まえ、方法については引き続き検討を深めたい」とコメントしています。

国がんでも「大腸がんの罹患数・死亡数低下に向け、まず住民検診、職域検診、人間ドック等に分かれているがん検診データを集約し、実態把握をすべき」との考えを強く打ち出しており、今後の動きに注目が集まります。

職域検診情報を市町村が把握することのメリット(がん検診検討会6 250423)

【関連記事】

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)