医師偏在対策のベースとなる医師偏在指標を改善、診療科特性踏まえた「医師の診療科偏在対策」を検討—地域医療構想・医療計画検討会

2025.9.16.(火)

医師偏在対策のベースとなる医師偏在指標(人口10万対医師数を基礎に様々な要素を勘案して相対的に医師の多い地域・医師の少ない地域・中間の地域を設定する指標)について、人口密度や医療アクセスなどの「地理的要素」や、医師の最新の労働実態などを踏まえた見直しを検討してはどうか—。

また、診療科別の医師偏在対策については、「診療科の特性」(例えば外科医は絶対的に不足している)などを踏まえた検討を進めていってはどうか—。

9月11日に開催された「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした議論も始まりました。

9月11日に開催された「 第4回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」

診療科別の医師偏在対策、診療科の特性などを踏まえた検討を進めていく

検討会では、「新地域医療構想策定ガイドライン」論議とともに、「医師偏在対策の推進」方策なども検討していきます。

医師偏在対策については、昨年(2024年)末に「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が取りまとめられ、「医療法改正案」にその内容が盛り込まれました。

●「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」はこちら(本体)とこちら(概要)

「医療法改正案」は国会で審議中ですが、改正法成立を待たずに議論できる部分、具体的には(1)医師偏在指標の見直し(2)医師の診療科偏在の是正—について検討会で議論が始まりました。

まず(1)の医師偏在指標は、人口10万対医師数をベースに、地域住民の年齢構成などを加味して、地域の医師が他地域と比べて多いのか、少ないのかを判断する基準です(上位3分の1が医師多数、下位3分の1が医師少数となる)。

都道府県の作成する医師確保計画(医療計画の一部)では、例えば、医師少数県において「3年後に『医師少数県から脱する』ことを目指して、医師確保を推進していく」ことなどを盛り込みます。

このように「医師偏在指標」は、医師偏在対策等のベースとなるものですが、医療現場や自治体等からは「肌感覚と異なる。医師多数とされている地域も、実はそれほど医師は充足していないのではないか」といった声が出ています(関連記事はこちら)。

このため検討会では、すでに「医師偏在指標」について、▼地理的な要素(人口密度、医療機関へのアクセス、離島や豪雪地帯といった地理上の特性)を反映させる▼性年齢階級別の医師の労働時間比率について、実態に即したデータを反映させる▼高年齢医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある等、医師の年齢構成の違いを反映させる—べきか否かなどを検討していく方針を明確にしています(関連記事はこちら)。

9月11日の会合では厚生労働省から次のような考え方を示されました。

【地理的な要素】

▽次期医師確保計画(2027-29年度)における「医師少数区域の設定」にあたって▼地域の人口密度▼地域の中心から直近の二次救急病院までの直線距離(いわば医療アクセスの状況)▼2次・3次救急病院を含まない離島▼2次・3次救急病院を含まない特別豪雪地帯—などの地理的要素を一定程度反映させる(詳細は今後検討)

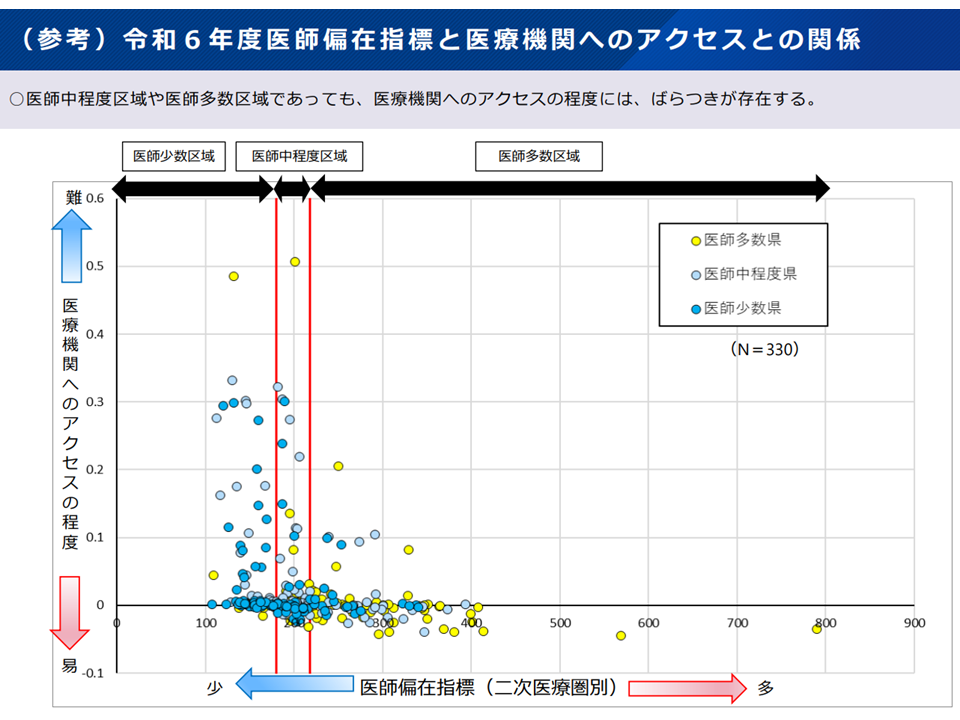

→医師中程度区域や医師多数区域でも「医療機関へのアクセスの程度」にはバラつきがある

医師偏在指標に地理的要素を加味する(地域医療構想・医療計画検討会1 250911)

【年齢階級別の医師の労働時間比率】

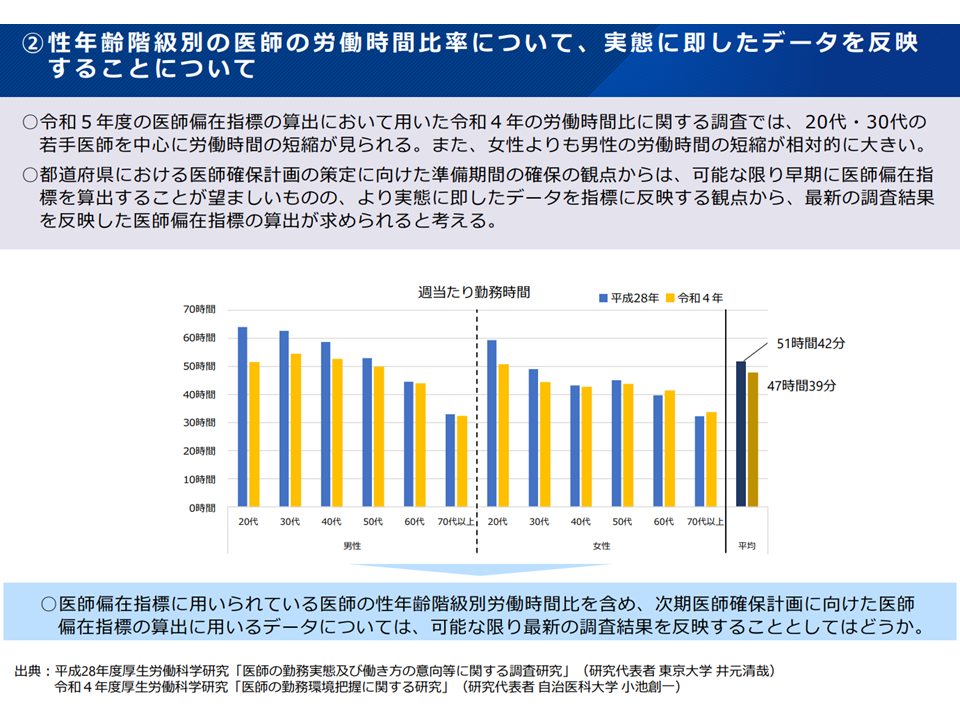

▽2023年度の医師偏在指標の算出において用いた2022年度の労働時間比調査では「20代・30代の若手医師を中心に労働時間が短縮している」「男性で、より労働時間短縮が大きい」ことなどが分かっており、今後も可能な限り「最新の労働時間比調査結果」を反映させる

医師偏在指標に最新の調査データを加味する(地域医療構想・医療計画検討会2 250911)

【医師の年齢構成の違い】

▽▼「医学部入学定員の在り方」論議では、「医師の年齢が高齢医師に偏っている地域について、医学部入学定員を大きく削減していけば、将来『医師少数』状態に陥る可能性があることを踏まえて、医学部入学定員の削減幅緩和・削減しない」こととする▼医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」では、医師少数区域でない地域の医師少数スポット(医師が少ない市町村)も、経済的インセンティブの対象となる重点医師偏在対策支援区域に指定可能とする—としているが、それでもなお医師不足が進行するような地域では、例えば「拠点病院からのオンライン診療」実施など、現時点での医療の確保に向けた対策を講じる

こうした方針に異論は出ていませんが、構成員からは▼中堅・ベテラン医師をターゲットに据えた医師偏在対策にも力を入れてほしい(岡俊明構成員:日本病院会副会長)▼民間病院への医師派遣が促進されるような方策、病院・クリニックの偏在を是正する方策なども検討してほしい(猪口正孝構成員:全日本病院協会副会長)▼ベテラン層の活躍、より具体的には公立病院医師の定年延長など即効性のある対策を検討すべき(菅原琢磨座長代理:法政大学経済学部教授)▼地理的要素などは、今の「医師偏在指標の計算式」(下記)に含めず、別枠で考えるべきであろう。各要素をレーダーチャートのように可視化することから始めてはどうか(今村知明構成員:奈良県立医科大学教授、土居丈朗構成員:慶應義塾大学経済学部教授)▼医療アクセスは「直線距離」だけでなく、交通事情・アクセス時間などを勘案すべき(松本昌美参考人:全国自治体病院協議会副会長(全自病会長の望月泉構成員の代理出席)、菅原座長代理)▼医師少数・医師多数・それ以外の3区分では粗すぎないか、サブグループなどを設けて検討すべき。また大学病院の医師は診療以外に「研究」「教育」業務も行っており、診療に割ける時間が限られる点に留意すべき(尾﨑誠構成員:長崎大学病院長/全国医学部長病院長会議)▼「病院の機能分化・集約」には医師偏在を拡大してしまう面もあり、両者は一体として考えるべき(玉川啓構成員:福島県保健福祉部次長(健康衛生担当)、岡構成員)—など様々な注文が付いています。

こうした意見も参考に(実現可能性の問題もある)しながら、今後、具体的な検討が進められます。

医師偏在指標、地理的要素や医師の最新労働実態などを踏まえた見直しを検討

また、これまで「非常に難しいテーマ」として検討がなかなか進んでこなかった(2)の医師の「診療科偏在」の是正に関しては、次のように区分したうえで検討を進めてはどうかと厚労省から提案がなされました。

(a)地域で医療ニーズがあるが、医師数増加度合いが緩慢である(なかなか医師が増えない)など「地域医療の担い手の確保」の観点から対策を進める必要がある診療科

→例えば「総合的な診療に従事する医師」や「外科に従事する医師」など

(b)医療計画に基づいた対策が必要な診療科・領域

→例えば「小児科」「産婦人科」「救急領域」「がん領域」など

(c)医師少数区域で医師数が少なく、しかし一定の医療ニーズが見込まれるため「地域でのアクセスを確保する」観点での対策が必要な診療科

→例えば「皮膚科」「耳鼻咽喉科」「眼科」など

まず(a)はGem Medでも繰り返し報じているとおり「全体では医師数が増えているが、外科医(とりわけ消化器外科医)が増えない」等の状況をどう考えるか、といった論点です。外科医不足への対応については、経済的なインセンティブの確保や急性期病院の集約化による個々の外科医の負担軽減などを進める方向が議論されています。

また総合的な診療能力を持つ医師の確保に関しては、「リカレント教育」の充実などが重要論点に浮上してきています。

他方(b)に関しては、「医療計画」の中で地域の産科や小児科、救急領域、がん領域の医療提供体制をどう確保していくかを議論しており、その中で「当該診療科・領域の医師確保」策も検討していく方向が示されています(関連記事はこちら)。

また(c)の診療科については、地域の医療ニーズを確保するために「オンライン診療の活用・推進」が重要な視点となります。その際、次のような形態が「医療安全の確保」の面で非常に重要となります。地域で「当該診療科の医師」を確保することももちろん重要ですが、即効性のある対策として「オンライン診療」に注目が集まっています(関連記事はこちら)。

【D to P with D】

→例えば「患者が近隣のかかりつけ医療機関などを対面受診する」→「診療の場と専門医等(ここでは地域にない耳鼻科、眼科等)をオンラインで結ぶ」→「患者は、対面でかかりつけ医から、オンラインで専門医から、指導等を受ける」という形態

→診療報酬でも一部疾患について【遠隔連携診療料】として評価されている

【D to P with N」

→例えば「訪問看護師が在宅療養患者宅を訪問する」→「訪問看護の現場と、遠隔地の医師(ここでは地域にない耳鼻科、眼科等)とをオンラインでつなぐ」→「看護師が患者の状況などを医師に説明する、医師が看護師に必要な指示などを行う」という形態

→診療報酬でも【看護師等遠隔診療補助加算】(オンラインによる初診料、再診料などへの加算)として評価されている

今後、(a)から(c)のそれぞれについて「医師確保策、医療アクセス確保策」を検討していくことになります。構成員からは、▼総合診療領域の医師確保を早急に進めるため、例えば臨床研修や専門研修で「病院の当直」を義務化することなどを検討してはどうか(猪口構成員)▼オンラインでの診療には相応のコストがかかる。診療科の特性・コスト・診療報酬を一体として考えるべき(尾﨑構成員)▼すべての地域で、すべての診療科の医師を確保するのは現実的ではない。へき地医療対策と診療科偏在対策とは分けて考えるべき(今村知明構成員)▼地方では「総合診療能力を持つ医師」のニーズが高く、総合診療専門医の養成やリカレント教育などに力を入れてほしい(小川祐幸構成員:島根県雲南市健康福祉部保健医療政策課管理監)▼外科医確保のためには負担軽減が必須で「急性期病院の集約化」を急ぎ進めるべき(伊藤悦郎構成員:健康保険組合連合会常務理事)▼総合診療専門医の養成促進などのため「総合診療科」等の標榜を認めていくべき(松本参考人)▼非常に難しいテーマだ。地域の医療ニーズを明確にしたうえで、必要な医師の養成・配置を進める必要がある(今村英仁構成員:日本医師会生涯教育・専門医の仕組み運営委員会センター長)▼外科医不足の背景をより精緻に客観的に調査・分析する必要がある。イメージに基づいた対策では効果が乏しい(伊藤伸一構成員:日本医療法人協会会長)▼「待てる医療」と「待てない医療」とに区分した対策も必要ではないか(菅原座長代理)—などの意見が出されており、今後の検討の参考にされます。

なお、「診療科別の必要医師数」などを研究すべきとの声が依然としてあります。しかし、「どの傷病をどの診療科の医師が診ているのか」は非常に複雑です(例えば、いわゆる痛風について内科で診るケースも、整形外科で診るケースもある)。したがって「A傷病の患者が将来、地域で●名生じる」という推計は一定程度できますが、「A傷病を診る●科の医師が何人、◆科の医師が何人・・・・」などと推計していくことは困難を極めるのです。

このため、実効的かつ現実的な上記(a)から(c)に区分けした対策案が示されている点に留意する必要があります。

【関連記事】

2027年度以降の医学部入学定員、同じ医師少数県でも「より医師の地域定着に力を入れている」ところに優先配分を—医師偏在対策検討会

医師多数県でも「自県大学出身医師」に大きく依存している地域もある点踏まえ、2027年度以降の医学部入学定員を検討—医師偏在対策検討会

2027年度の医学部入学定員、医師の地域定着進めながら、「地域に大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る—医師偏在対策検討会

医師偏在是正に向けた「総合的な対策パッケージ」を策定、経済的インセンティブ含め「全世代の医師」に協力求める—福岡厚労相

保険医療機関の管理者(院長など)に「3年以上の病院勤務」経験を新たに求める、現職院長等には配慮—社保審・医療保険部会(1)

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)