医師多数県でも「自県大学出身医師」に大きく依存している地域もある点踏まえ、2027年度以降の医学部入学定員を検討—医師偏在対策検討会

2025.7.2.(水)

2027年度以降の医学部入学定員(うち臨時定員)については、「医師の地域定着・地域偏在の是正」を強力に進めながら、「地域における医師確保への大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る方針が固められている—。

例えば2025年度・26年度に倣って「医師多数県では医学部入学定員(うち臨時定員)を削減し、その分を増員希望のある医師少数県に割り振っていく」ことが考えられる。しかし、医師多数県の中にも「自県大学出身医師」に大きく依存している地域があり、こうした地域で安易に「医学部入学定員(うち臨時定員)の削減」を行えば、将来の医師不足につながる可能性もある。こうした点にも配慮しながら2027年度以降の医学部入学定員(うち臨時定員)の在り方を検討していってはどうか—。

6月25日に開催された「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」(以下、偏在対策検討会)で、こうした議論が行われました。今後さらに議論を深めて「具体化」を目指していきます。

6月25日に開催された「第10回 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」

医学部入学前の中高生時代から「地域医療への貢献の重要性」を説くことなども重要

検討会では、名称どおり「医師養成過程を通じた医師の偏在対策」を議論しており、昨年(2024年)には(1)臨床研修の「広域連携型プログラム」の制度化(2)総合的な診療能力を有する医師の育成・リカレント教育(3)医師偏在に配慮した医学部臨時定員の漸減(4)診療科間の医師偏在対策の検討—方針を固め、年末(2024年)の「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に盛り込まれました。

6月25日の検討会では、主に2027年度以降の「医学部入学定員」(臨時定員)の在り方を議論しました。

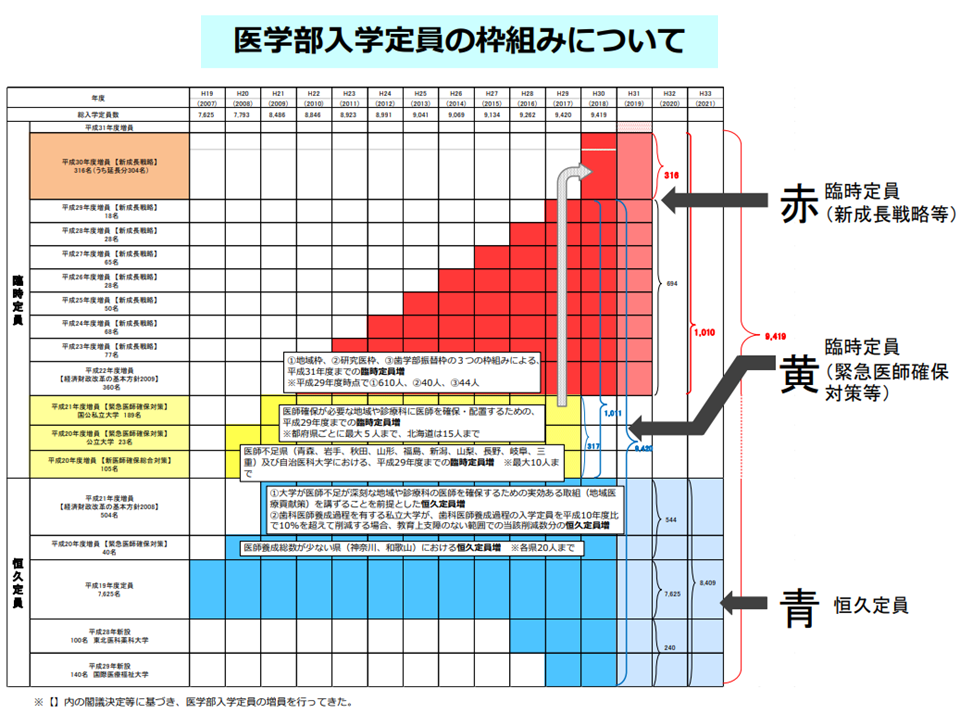

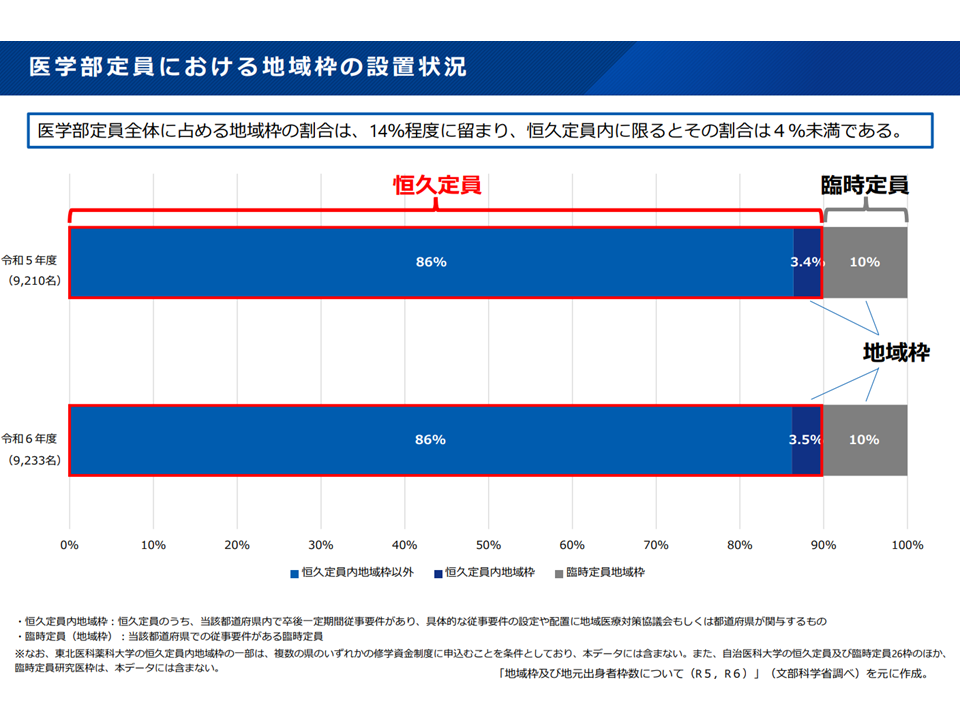

医学部の入学定員は、▼恒久定員(下図の青色の部分)▼臨時定員(医師確保が必要な地域・診療科のための「暫定増」(下図の黄色の部分)・地域枠などを設定するための「追加増」(下図の赤色の部分))—で構成されます。

医学部入学定員の構造(医師偏在対策検討会2 240226)

このうち臨時定員枠については、「近い将来、医師過剰になる」ことを踏まえ「漸減していく」方針が確認されています(医師過剰になれば、「症例の分散による医療水準の低下」「医療費の高騰」「医師の生活不安」などにつながる)。

ただし、「医師偏在」が解消していない中で定員減を行えば「偏在が拡大してしまう」との声が地方から出ており、2025年度には▼2024年度の臨時定員総数(9403名)を上限とする▼医師多数県では、臨時定員を2割削減し(恒久定員内地域枠を4%以上設けている場合には一定の復元可)▼医師少数県で「2024年度よりも増員」意向がある場合には、意向に沿った臨時定員の増員を認める—など対応が行われました(関連記事は、こちら)。

また2026年度には、上記の2025年度方針をベースに医師多数県であっても「若手医師が少ない、高齢医師が多い」場合には、将来「医師不足に陥る」可能性がある点を考慮し、「地域における医師の確保に真に必要な範囲で臨時定員の設置」を認めるとの対応が行われます(関連記事はこちらとこちら)。

さらに1月21日の前回会合では、2027年度以降について、次のような大きな方向を固めました。

(A)「地域の医師確保」を強力に進め、医師偏在の是正を推進する

→「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の進捗状況も眺めながら、▼「恒久定員への地域枠」設置▼一般枠医師(地域枠・地元枠でない医師、医学部定員の大多数を占める)の地域定着策—などをさらに検討・推進していく

地域枠医師よりも一般枠医師のほうがはるかに多く、個の一般枠医師の「地域定着」が重要である(医師偏在対策検討会5 250121)

(B)臨時定員について「地域における医師確保への大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る

6月25日の会合では、上記(A)(B)方針に関連して次のような新たなデータが厚生労働省から示されました。

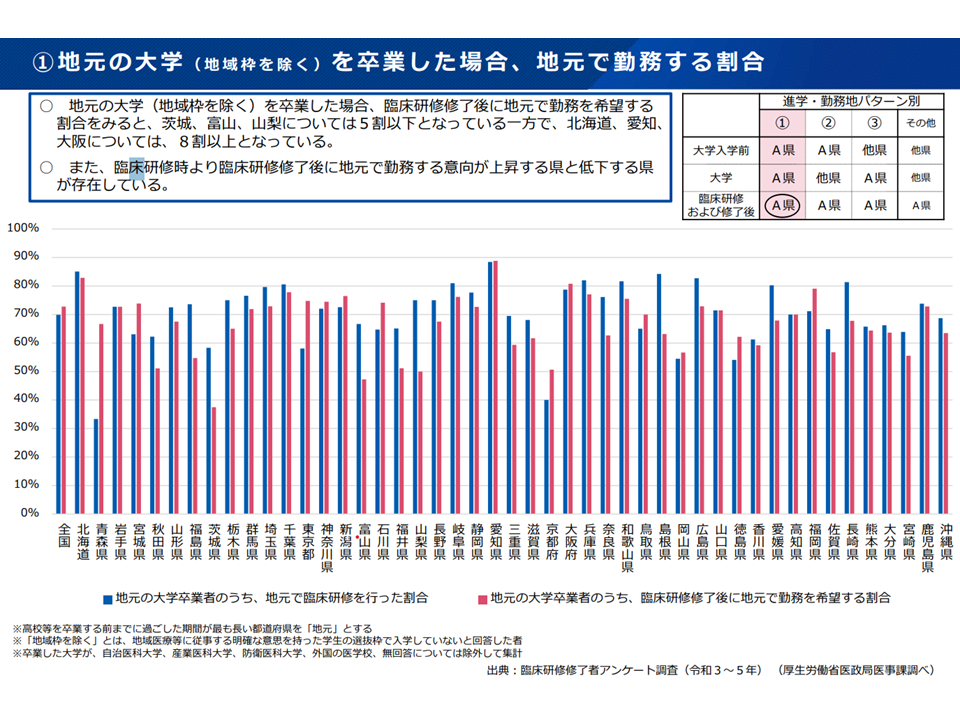

▽地元の大学(地域枠を除く)を卒業した場合、「臨床研修修了後に地元勤務を希望する」割合は、茨城、富山、山梨では5割以下だが、北海道、愛知、大阪では8割以上である

医師養成ルートと地元定着との関係1(医師偏在対策検討会1 250625)

▽地元ではない大学(地域枠を除く)を卒業した場合、「臨床研修修了後に地元勤務を希望する」割合は、全国で3割程度だが、宮城、東京、愛知、大阪、福岡では4割超となる一方、1割未満の県(山梨)もある

▽地元勤務希望割合が「臨床研修中<臨床研修修了後」となるのは、北海道、東京、 愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県

医師養成ルートと地元定着との関係2(医師偏在対策検討会2 250625)

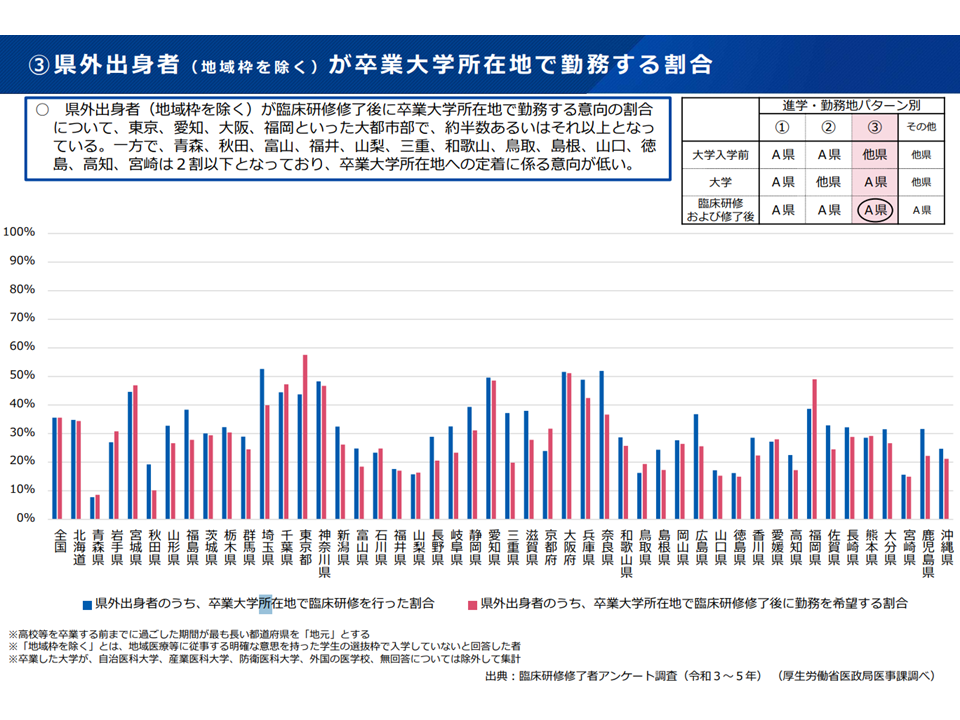

▽県外出身者(地域枠を除く)が「臨床研修修了後に卒業大学所在地での勤務を希望する」割合は、東京、愛知、大阪、福岡といった大都市部で半数あるいは半数超である

▽青森、秋田、富山、福井、山梨、三重、和歌山、鳥取、島根、山口、徳島、高知、宮崎では2割以下で「卒業大学所在地への定着」に係る意向が低い

医師養成ルートと地元定着との関係3(医師偏在対策検討会3 250625)

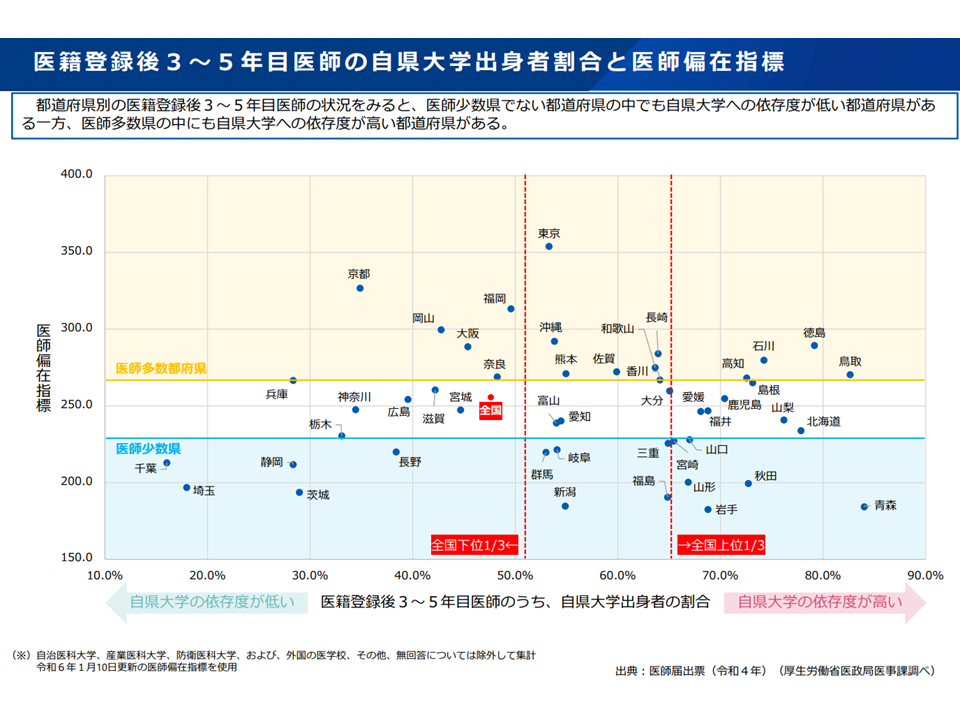

さらに都道府県別に「医籍登録後3-5年目医師」が「自県大学出身なのか、他県大学出身なのか」を見ると、▼医師少数県でない都道府県の中にも「自県大学への依存度が低い」ところ(京都、兵庫など)がある▼医師多数県の中にも「自県大学への依存度が高い」ところ(徳島、鳥取など)がある—ことが分かりました。

自県大学出身者依存度(医師偏在対策検討会4 250625)

こうしたデータから、▼「医師が集まりやすい地域」(東京等の大都市)と「医師が集まりにくい地域」(東北地方など)があること▼自県大学出身者への依存度が高い地域・低い地域があること—が伺えます。

「他県から医師が集まりにくく、自県大学出身者への依存度が高い」地域については、安易に「現在の医師が潤沢である(医師偏在指標が高い)→医師養成を抑えていく」となれば、将来的に医師不足に陥ってしまう可能性もあります。2027年度以降の医学部入学定員では「臨時定員枠の減員」を行う際に、こうした点を勘案することが必要になってくるかもしれません。

臨時定員の在り方について、木戸道子構成員(日本赤十字社医療センター副院長・第一産婦人科部長)は「人口減が加速化しており、ますます「将来の医師過剰」度合いが高まると予想される。中長期的視点を持って『医学部入学定員(臨時定員)をどの程度のペースで見直し(減員)ていくのか』を考え、実行する必要がある」と進言しています。一方、都道府県サイドからは「恒久定員の中への地域枠設置(臨時定員の地域枠→恒久定員の地域枠)補助を充実してほしい」「臨時定員削減は強力な医師偏在是正策とセットで行ってほしい。そうでなければ地方の医師不足度合いがさらに厳しくなる」との要望が改めて出されています。

上述のように「医師過剰」状態には大きな弊害が伴うため早期の対応が必要となりますが、「地域偏在を放置して臨時定員削減を行えば、ますます医師偏在が助長されてしまう」ことも考えられ、さらなる検討が求められます。

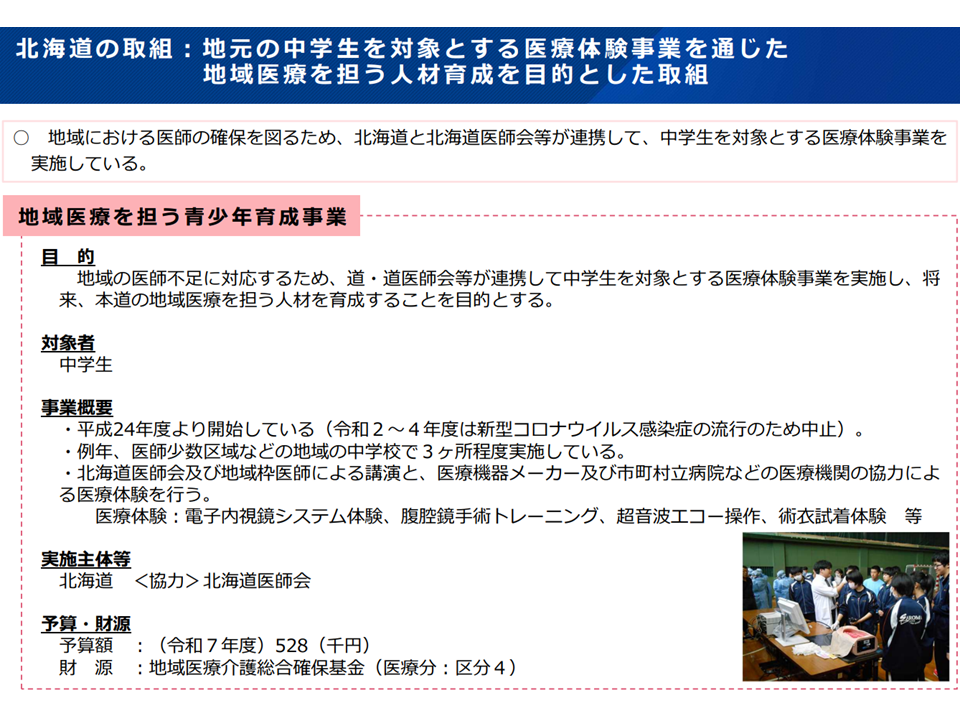

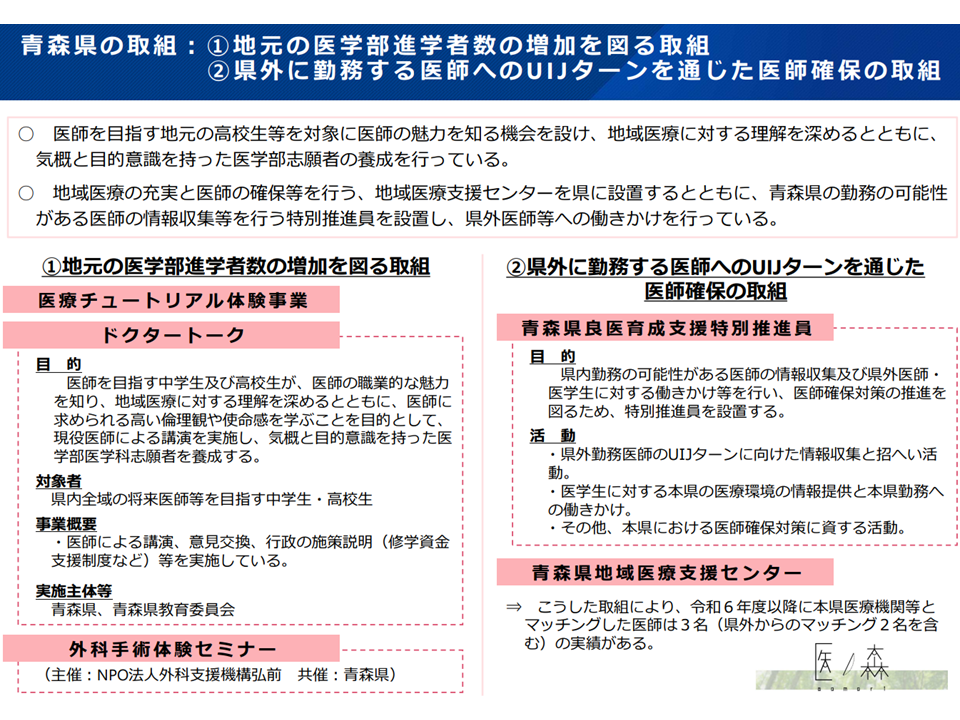

また、とりわけ(A)の地域定着に関して、例えば、▼北海道や青森県では、医学部入学前の中学生や高校生を対象に「地域医療の重要性」を説く▼香川県では「指導医の確保」を補助する—などの取り組みを行っていることなどが紹介されました。

北海道の取り組み(医師偏在対策検討会5 250625)

青森県の取り組み(医師偏在対策検討会6 250625)

香川県の取り組み(医師偏在対策検討会7 250625)

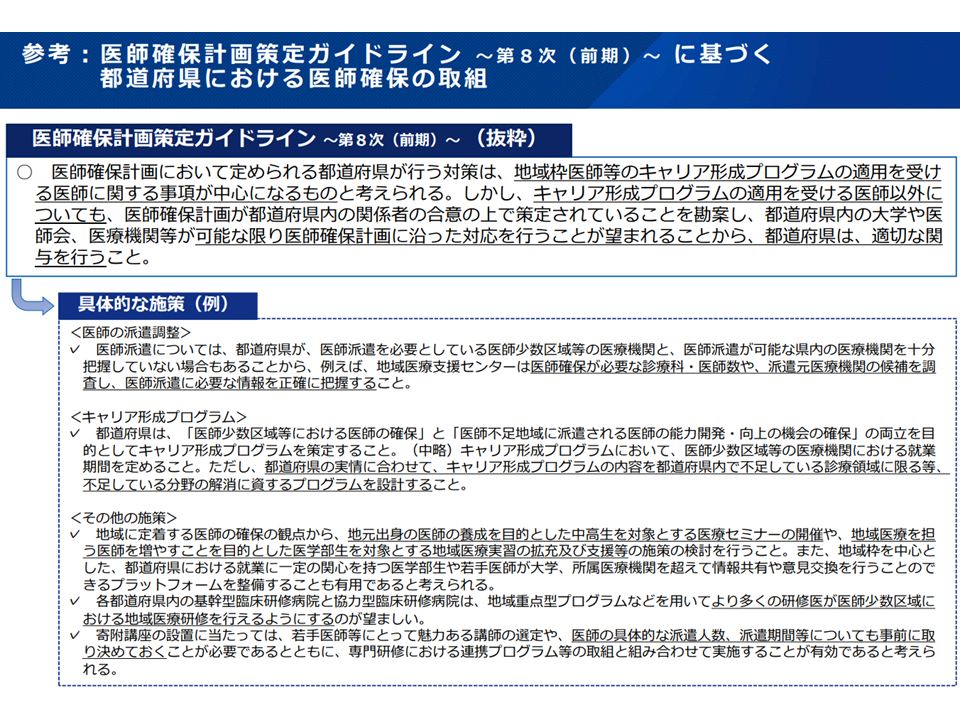

こうした好事例を更に横展開していくことが重要であり、医師確保計画策定ガイドライン(各都道府県が3年を1期とする「医師確保計画」を作成するための、国が示すガイドライン)の中に、より明確に好事例を記載することなどが考えられそうです。

医師確保計画策定ガイドラインより(医師偏在対策検討会8 250625)

構成員からは、▼大学と都道府県との連携を更に強化する必要がある(國土典宏座長代理:国立健康危機管理研究機構理事長)▼「地域医療への貢献」を理念に掲げる私立大学もあり、そこでは「地域医療を重視した医学部教育」などを行っている。総合診療専門医の育成推進に向けて「標榜科」や「新専門医制度におけるサブスペシャリティ領域」等の整理を行い、キャリアパスを明確化する必要がある(小笠原邦昭構成員:日本私立医科大学協会)—などの意見が出ています。

こうしたデータや意見も踏まえて、次回以降に「2027年度以降の医学部入学定員(臨時定員)をどう考えていくのか」の具体案が示される見込みです。

このほか6月25日の会合では、▼医学部入学定員(臨時定員)の削減は中長期的(2040年よりもさらに先)な検討テーマ、医師偏在対策は「目の前」も視野にいれた検討テーマであることを十分に意識する必要がある。また「○人減員したら、どのような影響が出るのか」を試算し、その結果をもとに議論することも重要である(印南一路構成員:医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構副所長)▼総合診療専門医の育成推進に向けて「標榜科」や「新専門医制度におけるサブスペシャリティ領域」等の整理を行い、キャリアパスを明確化する必要がある(小笠原構成員)▼地域で「地域医療の維持・確保」に尽力している医師へのインセンティブを充実していくべき(國土座長代理)—などの意見も出されています。

【関連記事】

2027年度の医学部入学定員、医師の地域定着進めながら、「地域に大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る—医師偏在対策検討会

医師偏在是正に向けた「総合的な対策パッケージ」を策定、経済的インセンティブ含め「全世代の医師」に協力求める—福岡厚労相

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)