新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

2025.7.25.(金)

7月24日に「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、検討会)の初会合が開かれ、地域医療構想策定ガイドラインや医師偏在指標の見直し、都道府県医師確保計画の見直しなどに関する議論が始まりました。

月1-2回程度のペースで議論を重ね、年末(2025年末)から来年(2026年)3月頃に意見を取りまとめ、ガイドライン等の発出に繋げる予定です。

7月24日にはキックオフ会合が行われましたが、すでに「地域医療構想区域をどう考えるか」「どういったデータに基づいて必要病床数や各機能の目安につなげるか」といった議論も始まっています。

7月24日に開催された「第1回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」

構想区域・2次医療圏の在り方をどう考えるべきか

団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる2025年度以降、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、▼医療・介護双方のニーズを抱える85歳以上高齢者の比率が高まる▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。少なくなる一方の若年世代で、多くの高齢者を支えなければならず、「効果的かつ効率的な医療提供体制」の構築がますます重要になってきます。

また、こうした人口構造の変化は、地域によって大きく異なります。ある地域では「高齢者も、若者も減少していく」ものの、別の地域では「高齢者も、若者もますます増加していく」、さらに別の地域では「高齢者が増加する一方で、若者が減少していく」など区々です。

そこで、2025年以降、2040年頃までを見据えた「医療提供体制の新たな設計図」【新たな地域医療構想】が求められています(関連記事はこちら)。

また、従前より「医師の偏在」(地域偏在、診療科偏在、病院-診療所間の偏在)が指摘され、さまざまな手立てが取られていますが、十分な解決には至っておらず、「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に基づく強力な偏在是正策が求められています(関連記事はこちら)。

こうした新地域医療構想、医政偏在対策や医師確保計画等の実現に向けて厚生労働省は具体策を議論するための検討会を設置。7月24日に初会合が開かれました(関連記事はこちら)

このうち新地域医療構想に関しては「来年度(2026年度)に各都道府県で新地域医療構想(将来の地域医療提供体制の設計図である)を策定」→「2027年度から新地域医療構想の実現に向けた取り組みを進める」こととなります。

その際、各都道府県がバラバラの考えで新地域医療構想を策定しては、バランスのとれた「将来の地域医療提供体制」が構築できません。

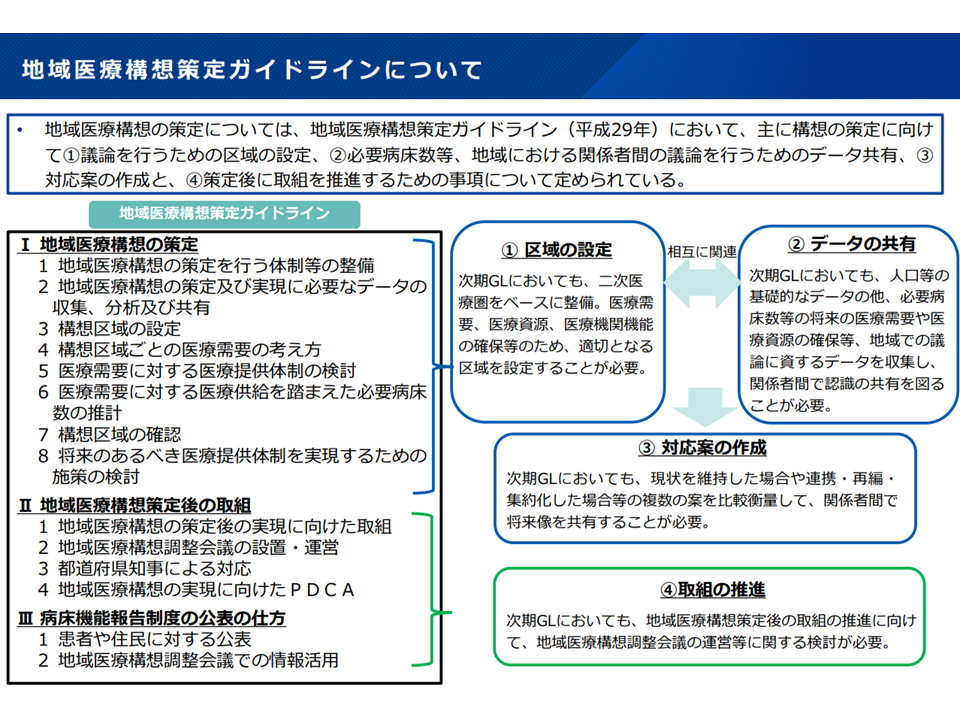

そこで、各都道府県が新地域医療構想を策定する際の拠り所となるガイドラインを国が示す必要があるのです。ガイドラインは、旧ガイドライン(現行の2025年をゴールとする地域医療構想を策定するためのガイドライン)と同様に、次のような構成となるイメージです。

(1)地域医療構想の対象エリア(構想区域)は●●のような考えで設定することが考えられる【構想区域の設定】

(2)将来の必要病床数や、病床機能・医療機関機能報告の目安を設定するためには◆◆のようなデータを参照することが考えられる【データ共有】

(3)これまでの医療提供体制を維持した場合には▲▲のような課題が生じるため、この構想区域では◆◆◆(例えば病床の機能分化や病院の再編・統合など)が必要と考えられる【対応案】

(4)地域医療構想(将来の医療提供体制像)を実現するためには●●●のような取り組みが必要と考えられる【取り組みの推進】

ガイドラインイメージ(地域医療構想・医療計画検討会1 250724)

7月24日には早くも(1)区域設定、(2)データ共有について議論を行っています。このうち(1)の【構想区域】については、現在の地域医療構想では「主に2次医療圏をベース」に設定していますが、新地域医療構想では「外来医療や在宅医療、医療・介護連携」なども盛り込むため「検討テーマ(入院、外来、在宅など)の区分ごとに重層的な構想区域を設定する」ことなどが検討されています。例えば「入院医療は2次医療圏単位で検討するが、在宅医療や医療・介護連携は市町村単位で検討する」といったイメージです。

この点について、7月24日の検討会では「2次医療圏をベースに地域医療構想調整区域を設定すべきか否か」が議論となりました。

望月泉構成員(全国自治体病院協議会会長)は「2次医療圏は『一般的な入院医療を完結できるエリア』とされているが、もはや過疎地では『従来からの2次医療圏』では一般的な医療の完結はかなわない。2次医療圏にこだわらない構想区域を設定すべき」と提案。

さらに猪口正孝構成員(全日本病院協会副会長)は「東京23区では2次医療圏という概念が邪魔ですらある(異なる遠方の2次医療圏でも公共交通機関によって数十分で通えるため、極めて流出入が多い)。都道府県を2次医療圏の呪縛から解き放ち『この領域はこのエリア』『この領域はこのエリア』という具合に自由な発想で構想区域を設定できるようにすべき」と進言しています。

一方、松田晋哉構成員(福岡国際医療福祉大学ヘルスデータサイエンスセンター所長)は「構想区域・地域医療構想調整会議の議論の場は『2次医療圏』で良いと思う。もちろん領域・分野によって、例えば『がん医療はより広域で、在宅医療や医療・介護連携は市町村で』という具合に構想区域を変えることはあり得るが、それぞれをバラバラに議論することは難しく、2次医療圏をベースに議論を進め、必要に応じてエリア広げたり狭めたりすれば良い」との考えを示しました。今村知明構成員(奈良県立医科大学教授)も、松田構成員の意見に賛意を示しています。

いずれの意見にも頷ける部分があり、また猪口構成員も「2次医療圏を廃止せよ」との主張はしておらず、松田構成員も「2次医療圏以外の区域を認めるな」とは述べていません。

「2次医療圏を中心にし、領域や分野によってエリアを広げたり、逆に狭めたり、地域の実情に応じて適切に設定する」ことが妥当と考えられ、そのために、例えば国が「より適切に構想区域を設定するためには、どういうデータを参照し、どのように検討すればよいか」という考え方を詳細に示すことなどが必要でしょう。

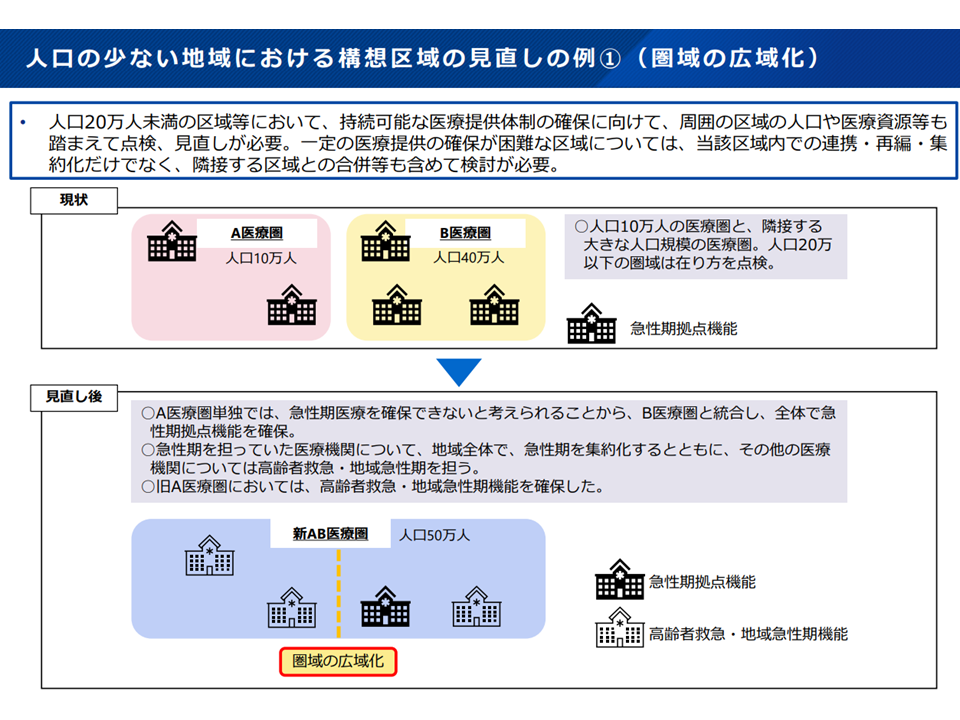

また、構想区域、さらにベースとなる2次医療圏については、従前より「人口20万人以上の規模が必要」との考えが示されています。それより小さなエリア(人口20万人未満)では、患者数が少なくなり、「一般的な入院医療を完結できる」程度の医療機関の存続(=安定経営)が困難になってしまうためですが、今後、現在の2次医療圏を維持すれば、人口減が進む中で「小規模(人口20万人未満)な2次医療圏が増加していく」ことは必至です。

そこで厚労省は「人口20万人未満の区域・2次医療圏」については、「周囲の区域の人口や医療資源等も踏まえた点検、見直しが必要。一定の医療提供の確保が困難な区域については、当該区域内での連携・再編・集約化だけでなく、隣接する区域との合併等も含めた検討が必要」との考えを示しています。

小規模2次医療圏での広域化イメージ(地域医療構想・医療計画検討会2 250724)

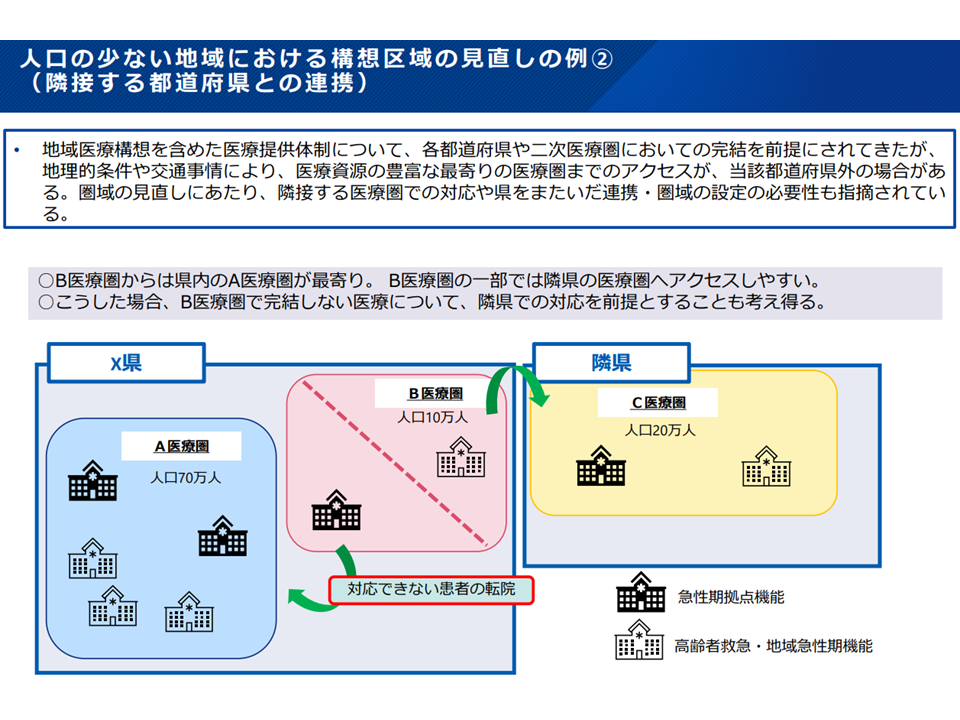

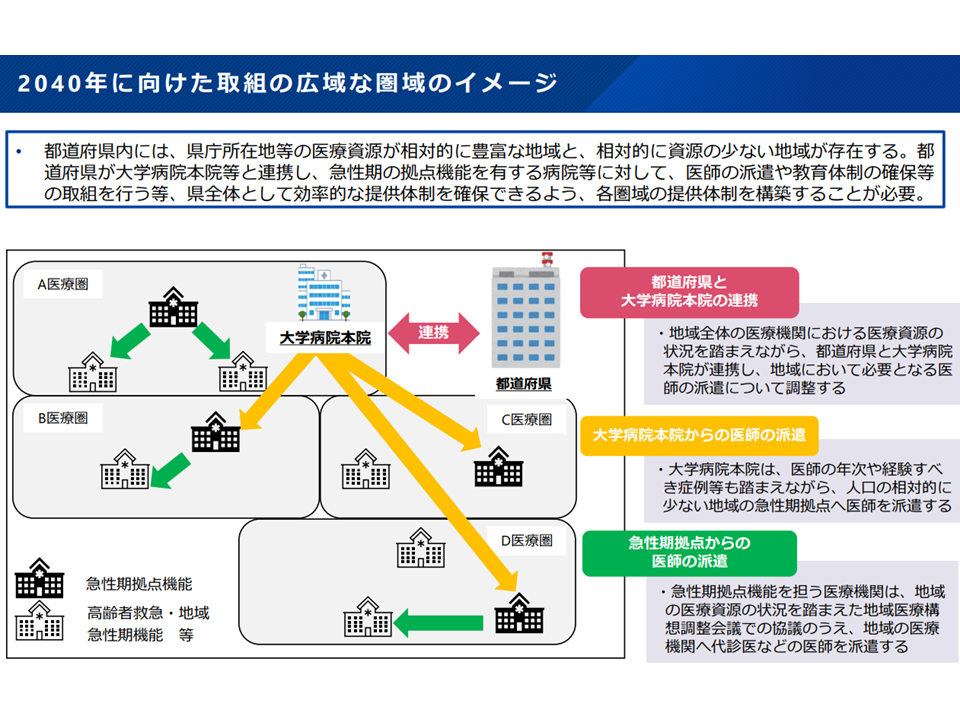

その際には、▼都道府県が大学病院本院等と連携し、急性期の拠点機能を有する病院等に対して、医師の派遣や教育体制の確保等の取り組みを行う等、都道府県全体として効率的な医療提供体制を確保できるよう、各構想区域・2次医療圏の提供体制を構築する▼都道府県を跨いだ区域・2次医療圏の統合なども検討する—ことも重要です。

県跨ぎ医療圏のイメージ(地域医療構想・医療計画検討会3 250724)

広域医療圏イメージ(地域医療構想・医療計画検討会4 250724)

もっとも、単純に2次医療圏を統合すれば「2次医療圏の体裁は整う」ものの「地域住民の医療機関へのアクセスが困難になる」などの問題も出てしまいます。そこで厚労省は「必要なデータを把握し『どこまでの医療を圏域として確保するか』(すべての医療機能をある構想区域・2次医療圏に整備するのか、一部は他の構想区域・2次医療圏と共有するのか、など)を見定める」ことが必要と指摘します。

必要病床数、各病床機能・医療機関機能報告の基準設定のためには「データ」分析が重要

こうした構想区域の見定めを行うため、また必要病床数(2040年において、高度急性期、急性期、包括期、慢性期の病床が地域でそれぞれ何床必要となるのか)の在り方、病床機能報告の目安、医療機関機能の目安などを考えるには、「地域の医療資源、人口動態、交通事情」等に関する詳細なデータが必要なことは述べるまでもありません。現行の地域医療構想でも、様々なデータが国から都道府県に提供され、また都道府県が独自に収集・分析し「地域医療構想の実現」に向けた取り組みを進めています(関連記事はこちら)。

この点について今村知明構成員は「どの時点のデータをもとにするのか」が極めて重要な論点になると指摘しています。2020年初頭から本邦もコロナ感染症に襲われ、患者の受療行動等は大きく変化しました。したがって「コロナ前のデータをもとにすれば、医療需要が過剰に推計される」、「コロナ禍のデータをもとにすれば、医療需要が過少に推計される」おそれがあります。またポストコロナである現在でも、患者の受療行動などは「コロナ禍前とはずいぶん異なる」状況にあります(関連記事はこちらとこちら)。どの時点のデータを用いるのか、慎重に検討していく必要があります。

関連して厚労省は、次のような考え方も示しています。

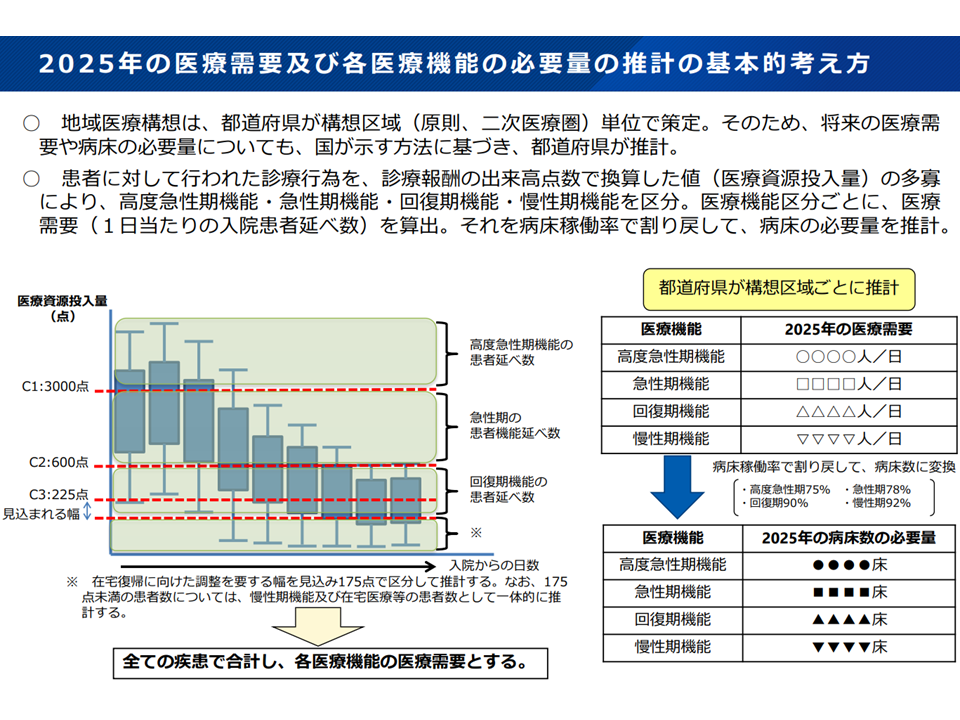

▽必要病床数の算定に当たっては、これまでの推計方法(将来の患者数を推計し、病床稼働率で割り戻す)(下図)を基本としつつ、「高齢者救急等における需要の変化」等を切り分けて反映させることや、地域における急性期医療の連携・再編・集約化の取組、リハビリテーションの一貫した効果的・効率的な提供(急性期からの提供・外来での提供の推進等)等を踏まえた「改革モデル」の設定ができるよう、「現状の医療提供算定方法についての実態・データ」を踏まえて検討する

現地域医療構想における必要病床数推計の考え方(地域医療構想・医療計画検討会5 250724)

▽将来の必要病床数について、受療率の変化等を踏まえ「必要に応じて見直し」を行うことも考えられる(例えば人口動態推計の都度や、受療率が大きく変化した場合などに、必要病床数を推計しなおすなど)

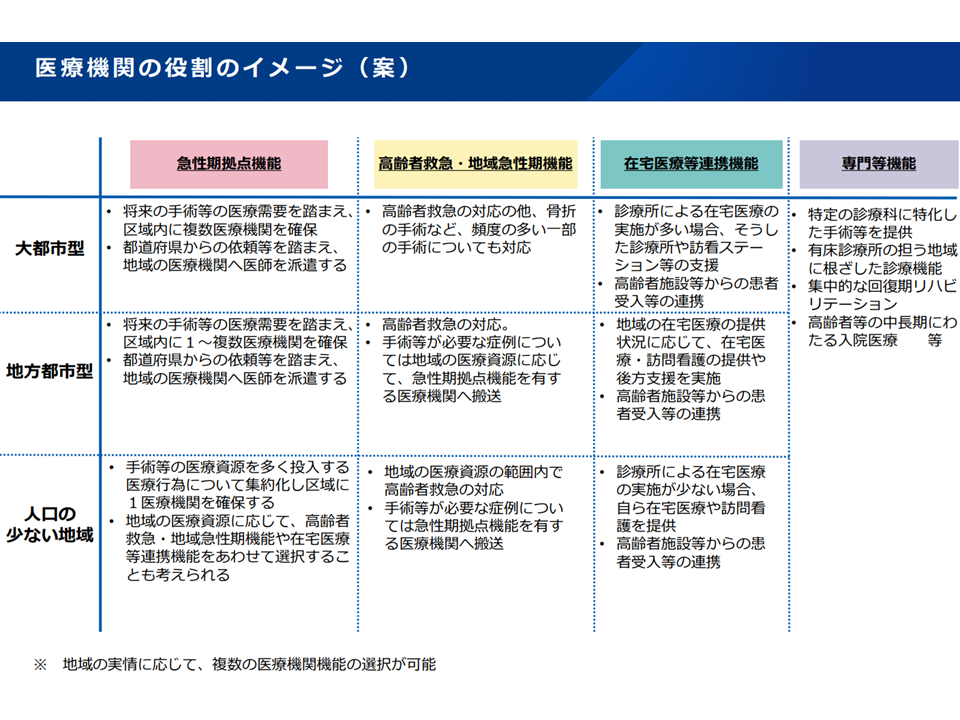

▽【急性期拠点機能】について、人口が多い圏域では「複数の医療機関がその機能を有する」ことも考えられ、県全体として効率的な提供体制を確保できるよう、各圏域の提供体制を構築する観点を踏まえ、どのような機能を各圏域の急性期拠点機能として具体的に確保すべきか検討する(大都市、地方都市、人口の少ない地域など、地域を区分し、それぞれの【急性期拠点機能】の目安・基準などを設定することが考えられる)

▽他の医療機関機能について、「大学病院本院の県全体における役割」、「都市部では高齢者救急・地域急性期機能を有する病院が、高齢者救急対応に加えて、手術等の集学的な医療も一定程度担いうること」なども踏まえて、「地域ごとの役割」について整理する

医療機関機能の目安は、大都市・地方都市・人口の少ない地域等の区分して設定してはどうか(地域医療構想・医療計画検討会6 250724)

ここからは、例えば【急性期拠点機能】病院の目安・基準として、大都市では「救急搬送受け入れ件数●●件以上、全身麻酔手術●●件以上、急性期充実体制加算または総合入院体制加算1・2取得・・・」であるが、人口の少ない地域では「救急搬送受け入れ◆件以上、全員麻酔手術◆件以上、加算取得は求めない」といった具合に、設定される可能性が伺えます。その際、【急性期拠点機能】と診療報酬との結びつきをどう考えるのか、非常に難しい議論が中央社会保険医療協議会や入院・外来医療等の調査評価分科会で行われることになるでしょう。今後の議論に要注目です(関連記事はこちらとこちら)。

こうした点について検討会では、▼病床機能・医療機関機能の基準・目安や必要病床数などについて、単純に「医療資源投入量」だけで考えるのではなく、他の要素も勘案して検討する必要がある。また推計に当たっては「現状追認」だけでなく、「様々な医療制度改革」も盛り込んでいくべき。また【急性期拠点】機能については「絞り込んでいく」視点が重要であり、手術件数や患者当たり医療従事者数、休日夜間対応実績等について目安を定めておくべき(土居丈朗構成員:慶應義塾大学経済学部教授)▼とりわけ高齢者医療では「医療資源投入量に現れない医療従事者の手間」があり、その辺を勘案して病床機能・医療機関機能の基準・目安や必要病床数などを推計すべき(今村英仁構成員)▼病床機能・医療機関機能や必要病床数などについて、「一定の客観的な基準、目安」を設定すべき(伊藤悦郎構成員:健康保険組合連合会常務理事)▼とりわけ人口規模の小さい地域では、病院経営の安定が難しく、「将来の撤退戦略」なども視野に入れた検討が必要となる(伊藤伸一構成員:日本医療法人協会会長)—などの意見が出ています。

これらの意見も参考に「どういったデータを国から都道府県に提供すべきか」「必要病床数や報告などについて目安・基準を設定すべきか、設定するとしてどういったものが考えられるか」などを議論していきます。

ちなみに伊藤伸一構成員の指摘する「撤退戦略」は極めて重要な論点の1つです。保険医療機関の収益の主軸は「診療報酬収益」で、これは単純に考えれば「患者数×単価」で計算できます。単価は診療報酬改定などで引き上げることができますが、「患者」の確保がなければ、診療報酬引き上げに意味がないことは述べるまでもないでしょう。人口減が続く地域では「患者も減る→医療機関の収益も小さくなる→経営が維持できない」という流れが生じ、これをどう考えていくのか(補助金などで補填して医療機関を維持していくのか)をしっかり考えることも重要です。

このほか、「昨今の病院経営の危機的な状況」も勘案すべきとの指摘が今村英仁構成員(日本医師会生涯教育・専門医の仕組み運営委員会センター長)や坂本泰三構成員(日本医師会常任理事)、今村知明構成員らから出ています。確かに「病院経営の危機的な状況」は、医療提供体制を考えるうえで極めて重要な要素となります(地域で必要な医療機能が、病院の倒産によって失われてしまっては、機能分化・連携などをする余地がなくなる)。しかし「病院経営支援」策(地域医療介護総合確保基金の活用や、病院経営支援のための補助金創設など)は検討会テーマとは言えないため、どういった議論の切り分けをしていくのかを検討する必要があるでしょう。

また、7月24日の検討会では、次のような点も確認しています。

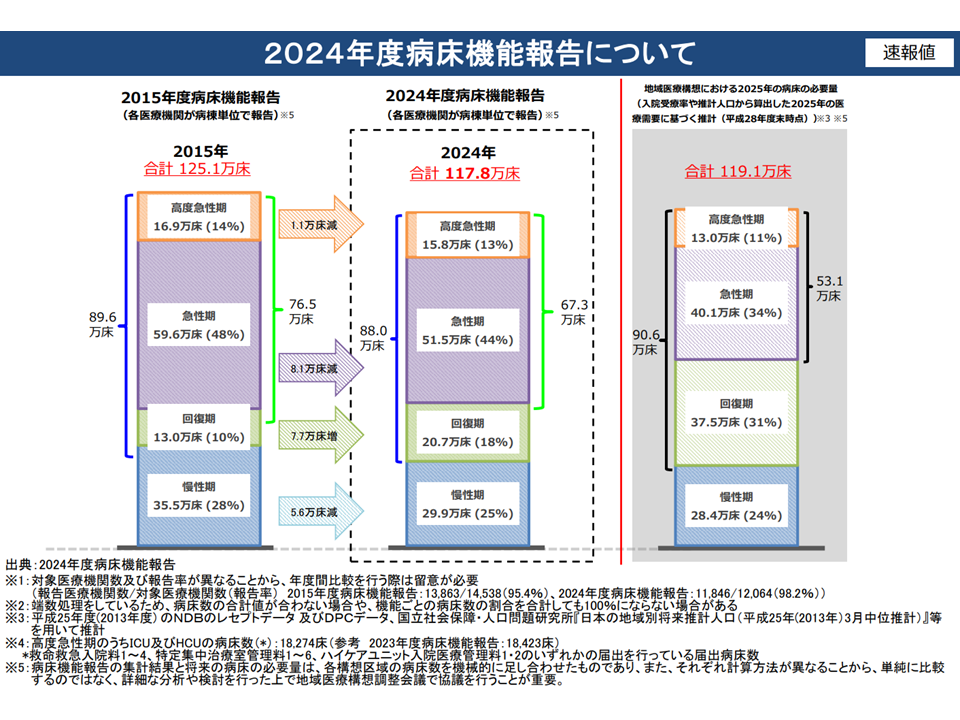

▽2024年度の病床機能報告結果・速報値によれば、一般病床・療養病床の総病床数は117万8000床で、2025年の必要病床数119万1000床を下回っているが、急性期病床が11万床あまり過剰な一方で、回復期病床が17万床弱不足などの凸凹がある

2024年度病床機能報告結果の速報値(地域医療構想・医療計画検討会7 250724)

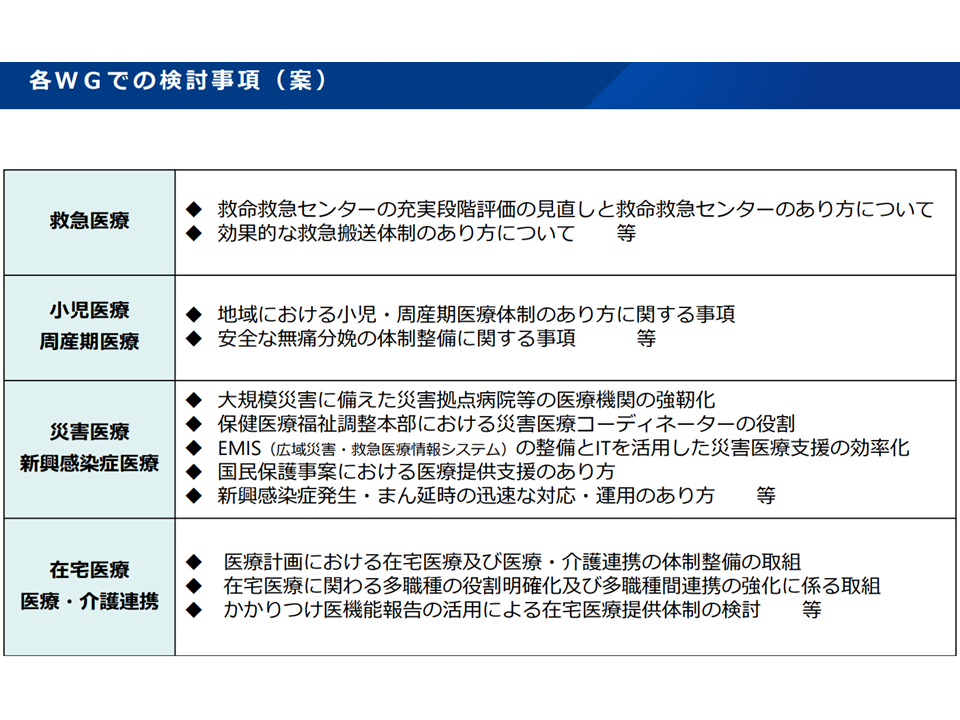

▽検討会および4つのワーキングにおける議論の進め方(検討テーマなど)

→この点、松田構成員は「在宅医療単独での論議は好ましくない、高齢者のケアについて『入院』『入所』に加えて『在宅医療』という選択肢があることを勘案して検討すべき」と指摘している)

ワーキングの検討事項(地域医療構想・医療計画検討会8 250724)

▽「医師偏在指標」(人口10万対医師数をベースに、地域住民の年齢構成などを加味して、地域の医師が他地域と比べて多いのか、少ないのかを判断する基準)について、▼地理的な要素(人口密度、医療機関へのアクセス、離島や豪雪地帯といった地理上の特性)を反映させる▼性年齢階級別の医師の労働時間比率について、実態に即したデータを反映させる▼高年齢医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある等、医師の年齢構成の違いを反映させる—べきか否かなどを検討していく

【関連記事】

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)