「標準的な出産費用の自己負担無償化」を医療保険制度の中でどう実現すべきか、今冬に給付体系の大枠を決定—社保審・医療保険部会(2)

2025.10.27.(月)

2026年度を目途に「標準的な出産費用の自己負担無償化」を実現すべく、医療保険制度の中でどういった対応を行えば良いか—。

その際、地域の産科医療提供体制が維持できるよう、「産科医療機関等の経営実態」などにも配慮する必要があるのではないか—。

10月23日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こういった議論が始まりました。厚生労働省保険局保険課の佐藤康弘課長は「本年(2025年)冬頃に給付体系の骨格に関するとりまとめを行い、産科臨床現場で行われる個々の対応についての具体の当てはめなどの個別具体的な内容(例えば個室料金やオプションサービスの取り扱いなど)については、給付体系の骨格が固まった後、制度施行に向けてさらに議論を深める」とのスケジュール感を示しています。例えば「正常分娩についても現物給付化する」べきか否かなどは、今冬に決まる見込みです。

なお、同日の医療保険部会では「高齢者医療制度改革」論議も行われており、別稿で報じます(同日の2026年度診療報酬改定基本方針論議の記事はこちら)。

10月23日に開催された「第201回 社会保障審議会 医療保険部会」

「標準的な出産費用の自己負担無償化」を医療保険制度の中でどう実現すべきか

Gem Medで報じている通り、我が国では少子化が進行しており、2023年には、1人の女性が生涯出産する子の数に相当する合計特殊出生率が全国で1.20、東京都では0.99にまで落ち込むという衝撃的なデータが示されました(関連記事はこちらとこちら)。

少子化の進行は、「社会保障財源の支え手」はもちろん、「医療・介護サービスの担い手」が不足することを意味します。さらに社会保障制度にとどまらず、我が国の存立そのものをも脅かします(国家の3要素である「領土」「国民」「統治機構」の1つが失われ、日本国そのものが消滅しかねない)。

そこで、政府は2023年12月に「子ども未来戦略」を取りまとめ、「出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める」方針を打ち出しました。

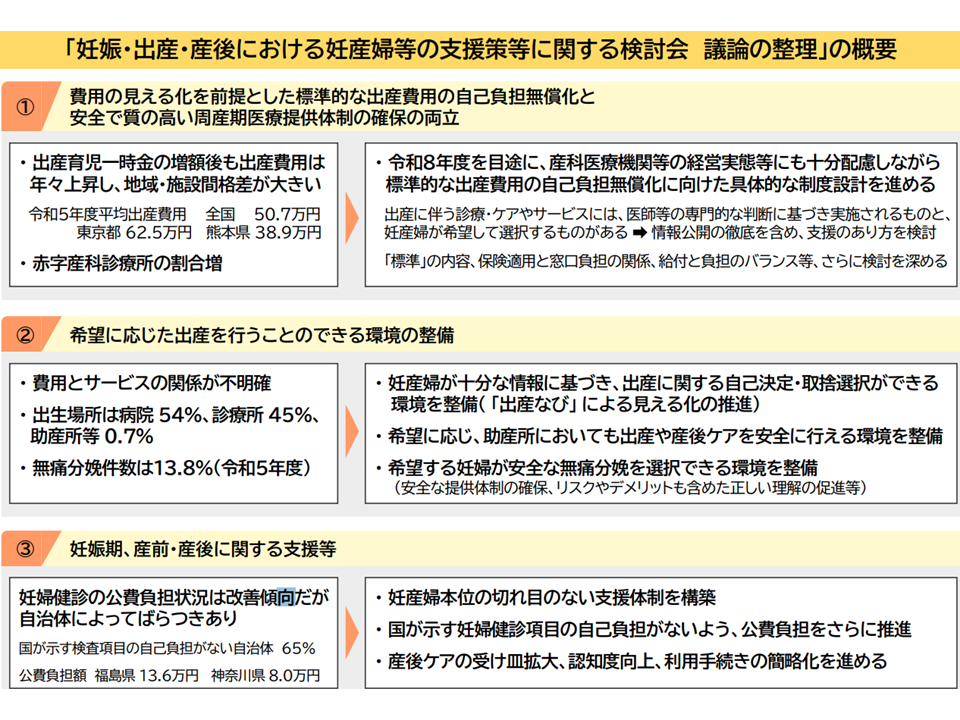

この方針に沿って「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」が設置され、例えば次のような議論の整理が行われました。

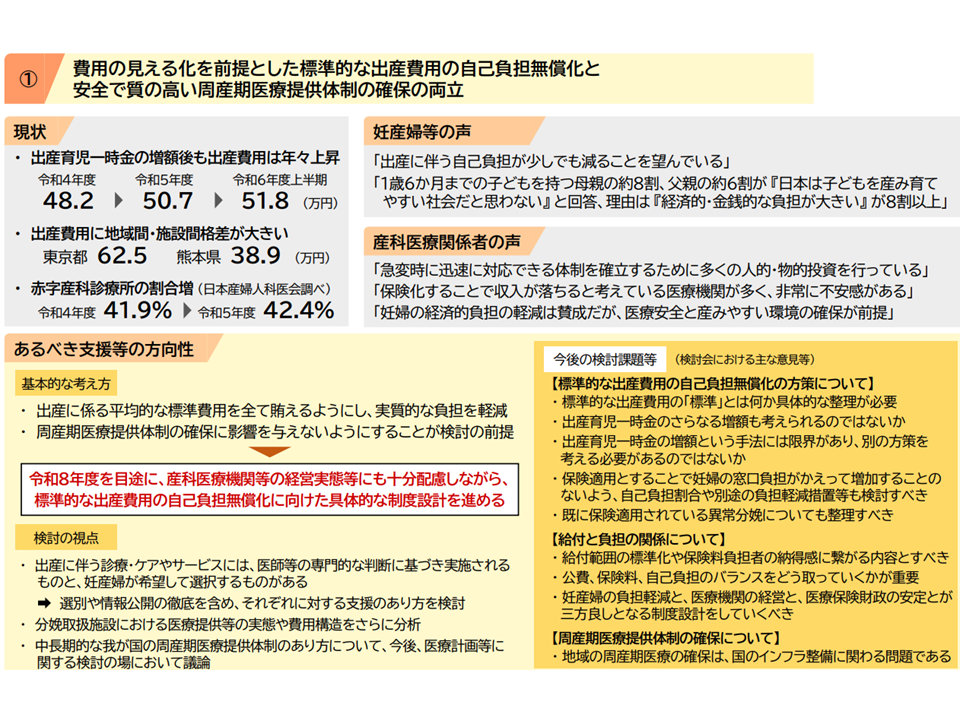

▽2026年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら「標準的な出産費用の自己負担無償化」に向けた具体的な制度設計を進める

▽出産に伴う診療・ケアやサービスには、「医師等の判断に基づき実施されるもの」(言わば、必要不可欠なコア部分)と、「妊産婦が希望し選択するもの」(言わばオプション部分)があると考えられ、その選別と情報公開の徹底を含め、それぞれに対する支援のあり方を検討する

出産関連検討会の議論の整理1(全体像)

出産関連検討会の議論の整理2(出産費用の自己負担無償化と地域周産期医療提供体制の確保)

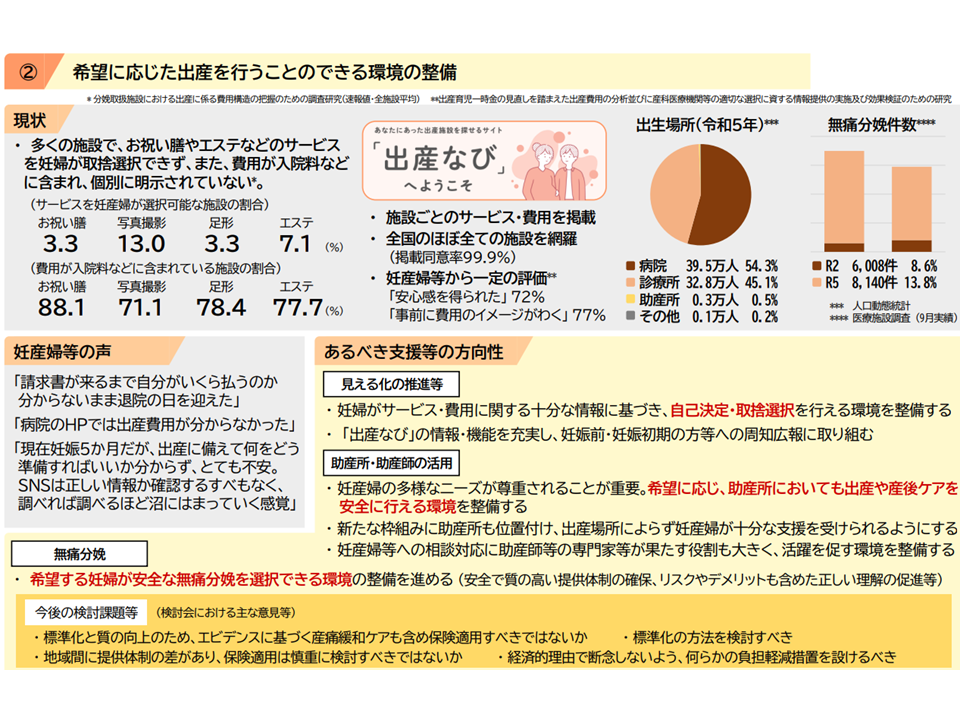

出産関連検討会の議論の整理3(希望に応じた出産を行える環境整備)

出産関連検討会の議論の整理4(妊娠期、産前・産後の支援)

こうした内容も踏まえて、医療保険部会で「医療保険制度における出産に対する支援」をどう強化していくかという具体的な議論が始まりました。

キックオフとなった10月23日の会合では、▼産科医療機関経営も非常に厳しい。お産難民の発生を防ぐべく「1次施設」(例えば産科クリニック)を守る観点で検討を進めてほしい(石渡勇専門委員:日本産婦人科医会会長、亀井良政専門委員:日本産科婦人科学会常務理事)▼妊婦やその家族は出産費用の負担に不安を感じており、無償化に期待を寄せている。同時に各施設のサービスと費用情報の見える化を進め、妊婦サイドが施設を選択しやすくなる環境を整えてほしい(新居日南恵専門委員:manma理事)▼周産期医療提供体制確保の議論と、正常分娩の保険給付の在り方に関する議論とは切り離して解決を図るべき。お産について「どういったサービスにどの程度費用がかかるのか」が不明確であり、「標準的なお産」の項目と費用の範囲を決めていくべき。また無痛分娩については、まず安全確保が最優先であり、保険適用論議は慎重に進めるべき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼誰もが安心してお産をでき、地域の周産期医療提供体制が維持できるようにすべき(内堀雅雄委員:全国知事会社会保障常任委員会委員長/福島県知事)▼標準的なお産費用の無償化にあたっては、公費と保険料の在り方も議論すべき(北川博康委員:全国健康保険協会理事長)▼制度設計如何によっては産科医療機関の経営が維持できず、地域でお産できなくなる事態にも陥りかねない。時間をかけて慎重に検討する必要がある。正常分娩は自由診療であり、医療機関で人員配置や構造設備なども区々である点などにも配慮した議論が必要である(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼標準的なお産費用の無償化方向は妊婦サイドには良い話であるが、産科医療機関の経営が維持できるのかを十分に検証することが必要である(島弘志委員:日本病院会副会長)—といった声が出ています。

佐藤保険課長は「本年(2025年)冬頃に給付体系の骨格に関するとりまとめを行い、産科臨床現場で行われる個々の対応についての具体の当てはめなどの個別具体的な内容(例えば個室料金やオプションサービスの取り扱いなど)については、給付体系の骨格が固まった後、制度施行に向けてさらに議論を深める」とのスケジュール感を示しています。

標準的なお産の費用を無償化する方法としては、例えば「一般の傷病治療等と同様に『療養の給付』の対象とし、患者窓口負担(3割負担)を公費等で補填する」ことなどが考えられます(いわゆる現物給付化)。こうした「現物給付化するべきか否か」などは「給付体系の骨格」と言え、こうした点の大枠は今冬に決まる見込みです。

また「標準的なお産」の中に、どういった医療行為(検査や処置など)やサービスが含まれるのかなどについても、委員間で認識を一致させることが極めて重要です。この点について、大枠は「給付体系の骨格」を決める今冬に固めておく必要がありますが、詳細は「個別具体的な内容論議」の中で詰めていくことになるかもしれません。

【関連記事】

2026年度目途に「標準的な出産費用の自己負担」を無償化、産科医療機関等の経営実態等にも配慮を—出産関連検討会

出産に係る基礎データを収集・解析、「お祝い膳」などの付帯サービスを多くの施設が「入院料込み」で実施—出産関連検討会(2)

医学的な観点で「標準的な出産に係るケア・サービス」の保険適用を検討するが、「少子化対策」の視点も必要不可欠—出産関連検討会(1)

「出産費用の保険適用」で「妊婦の経済負担軽減」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをどう両立していくべきか—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」によって「地域の周産期医療提供体制が崩壊」してはならない点を確認、出産ナビを順次、拡充・改善—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをセットで議論すべきか、別個に議論すべきか—出産関連検討会

出産費用の保険適用には賛否両論、「出産育児一時金の引き上げを待って、医療機関が出産費用引き上げる」との印象拭えず—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」では保険料上昇への「納得感」醸成が必須、地域の産科医療提供体制の後退は許されない—出産関連検討会

妊婦は「出産費用の軽減」とともに、「出産費用内訳の見える化」「丁寧な情報提供」などに期待—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用」により産科医療機関が減少し、妊産婦が「身近な場所でお産できる」環境が悪化しないか?—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用すべきか」との議論スタート、「産科医療機関の維持確保」や「保険適用の効果」などが重要論点に—出産関連検討会

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会