2024年10月1日の我が国の総人口は1億2380万2000人で14年連続の減少、人口増は東京都・埼玉県のみ—総務省

2025.4.16.(水)

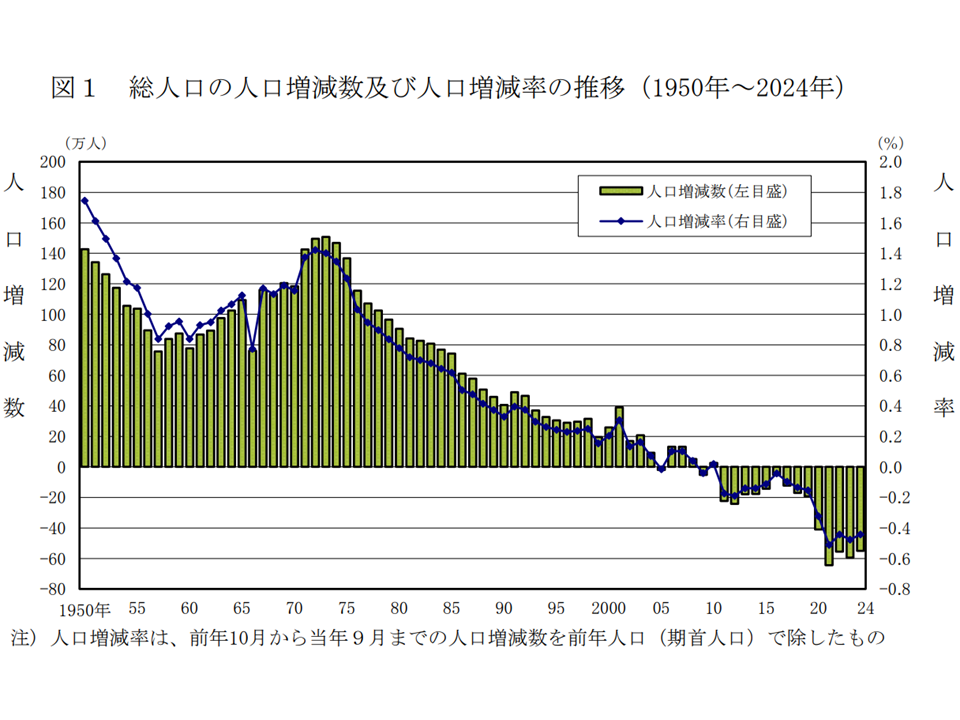

昨年(2024年)10月1日現在の我が国の総人口は1億2380万2000人で、前年から55万人・0.44%の減少。2011年以降、14年連続で減少している。人口ピラミッドを見ると「今後も人口減が続く」ことが伺える—。

都道府県別の人口増減を見ると、東京都・埼玉県の2都県でのみ増加しているが、「出生数-死亡数」である自然増減を見ると「すべての都道府県で減少」している—。

このような状況が、4月14に総務省が発表した人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)から明らかになりました(総務省のサイトはこちら)。

2024年の総人口は1億2380万2000人で、2011年以降14年連続の減少

まず、昨年(2024年)10月1日現在の我が国の総人口をみると1億2380万2000人で、前年から55万人・0.44%の減少となりました。我が国の総人口は2011年以降、14年連続で減少しています。このうち日本人人口は1億2029万6000人で、前年比べ89万8000人・0.74%の減少となっています。また「人口減の度合い」を見ると、下図表のとおり「コロナ感染症の流行が始まった2020年から、減少度合いが大きくなっている」ことが分かります。

我が国の人口増減の状況(人口推計(2024年10月1日)1 250414)

我が国の総人口の推移(人口推計(2024年10月1日)2 250414)

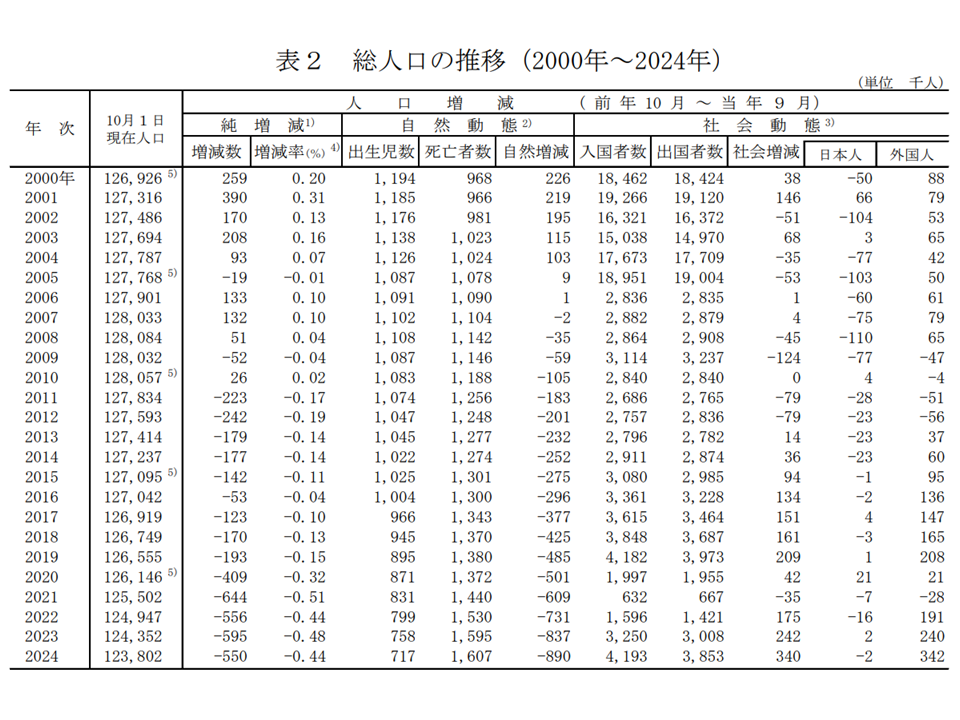

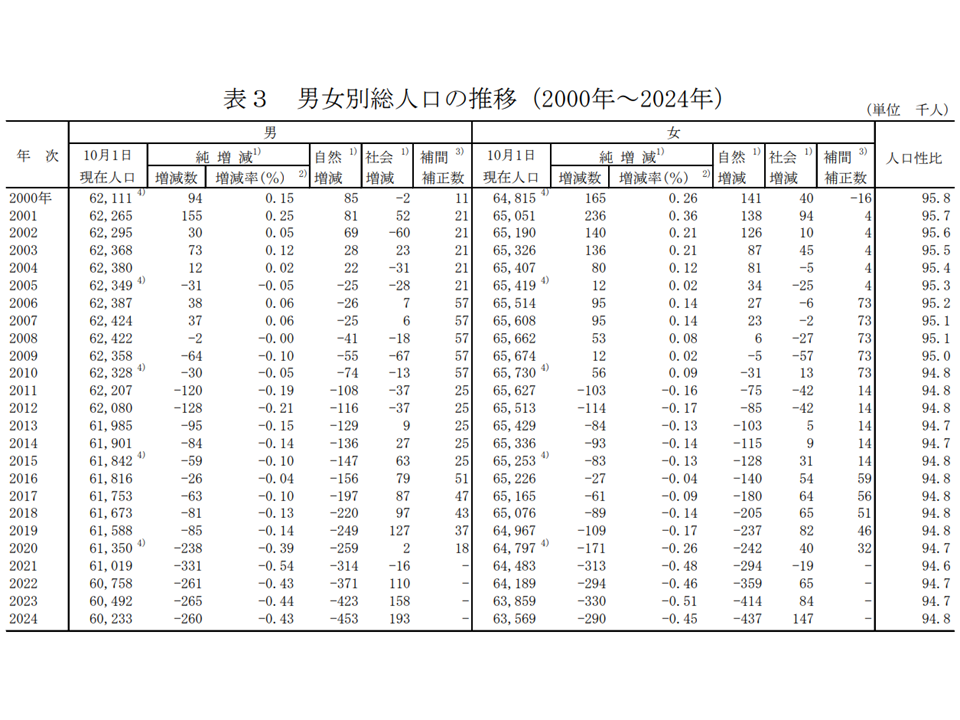

男女別に見ると「男性は17年連続、女性は14年連続」の人口減となっています。

▽男性:6023万3000人(総人口に占める割合48.7%)で、前年比26万人・0.43%の減少

▽女性:6356万9000人(同51.3%)で、同じく29万人・0.45%の減少

男女別の人口推移(人口推計(2024年10月1日)3 250414)

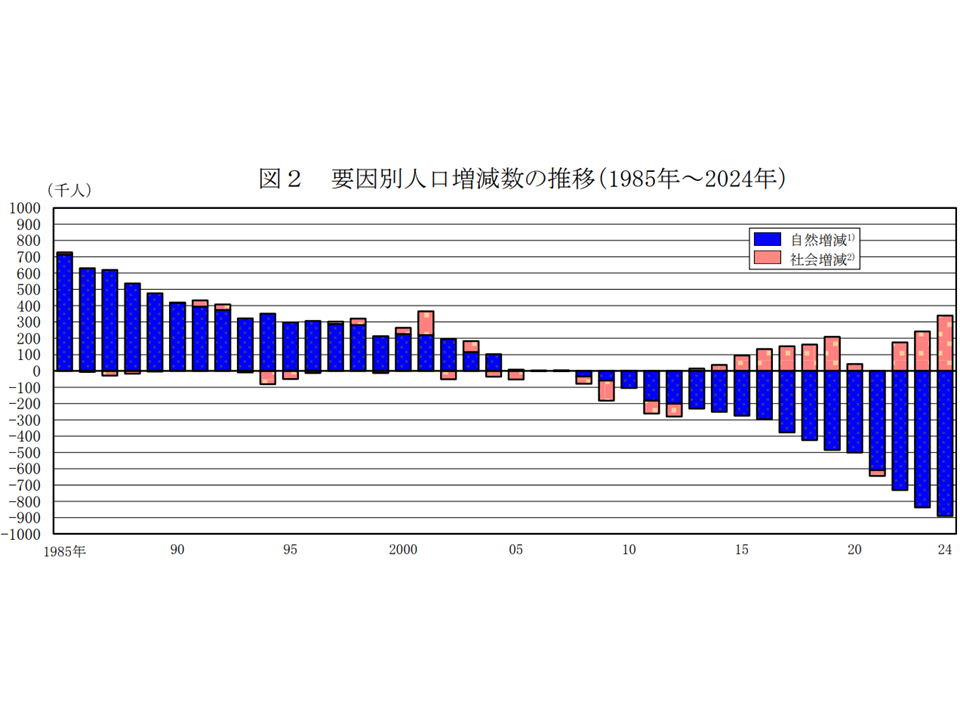

更に、人口減を「自然増減」(出生児数-死亡者数)と「社会増減」(入国者数-出国者数)に分けて見てみると、自然減が「18年連続」で、社会増が「日本人では2年ぶり、外国人では3年連続」で生じています。

▽自然減:出生児数71万7000人(前年比4万1000人減)に対し、死亡者数160万7000人(同1万2000人増)で、89万人の自然減が生じている

▽社会増減:入国者数419万3000人(同94万2000人増)に対し、出国者数385万3000人(同84万5000人増)で、34万人の社会増が生じている

要因別人口増減(人口推計(2024年10月1日)4 250414)

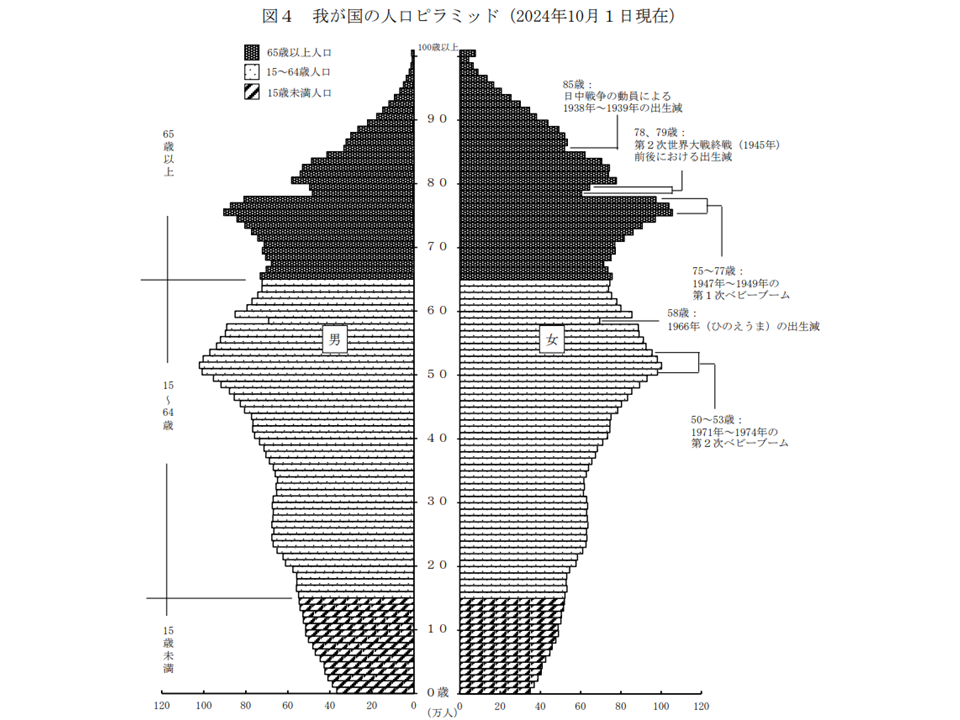

また年齢別の、いわゆる人口ピラミッドを見ると、▼15歳未満人口が前年比34万3000人減で、総人口に占める割合は11.2%(過去最低)▼65歳以上人口が同1万7000人増で、同じく29.3%(過去最高)—となりました。いわゆる「釣り鐘型」で、今後の人口減が続くことが一目で確認できます。さらに75歳以上人口も総人口に占める割合は16.8%で、過去最高を更新しています。

2024年10月1日時点の人口ピラミッド(人口推計(2024年10月1日)5 250414)

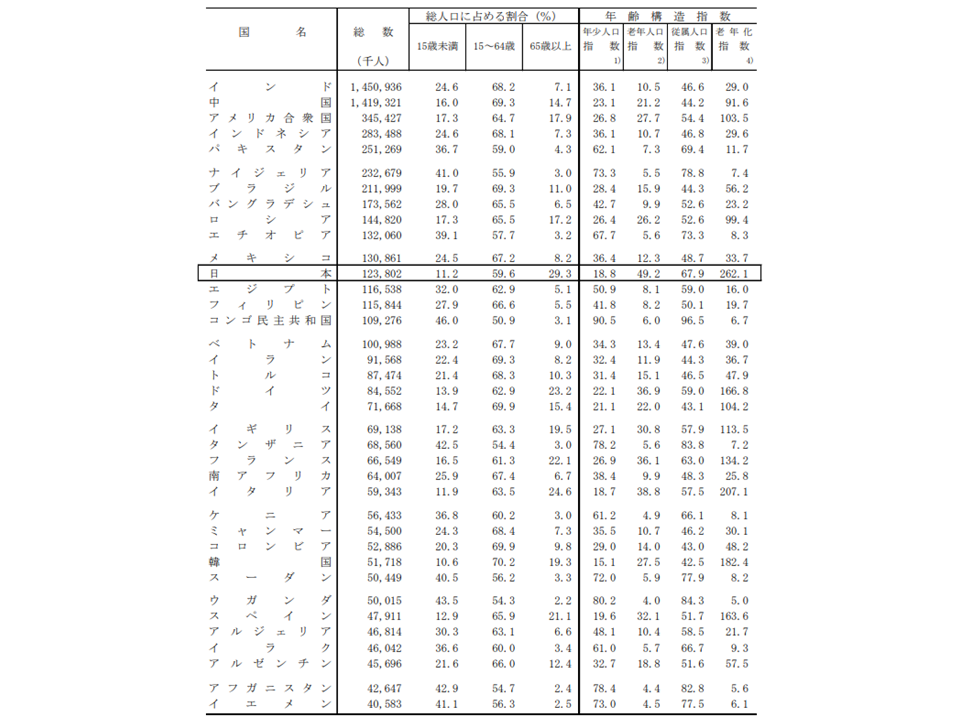

他方、先進諸国と比較すると、▼15歳未満人口割合は韓国に次いで低い▼65歳以上人口割合は最も高い—水準となっており、我が国は「老年化指数(65歳以上人口÷15歳未満人口×100)が200を超える数少ない国」となっています。

人口増減の国際比較(人口推計(2024年10月1日)6 250414)

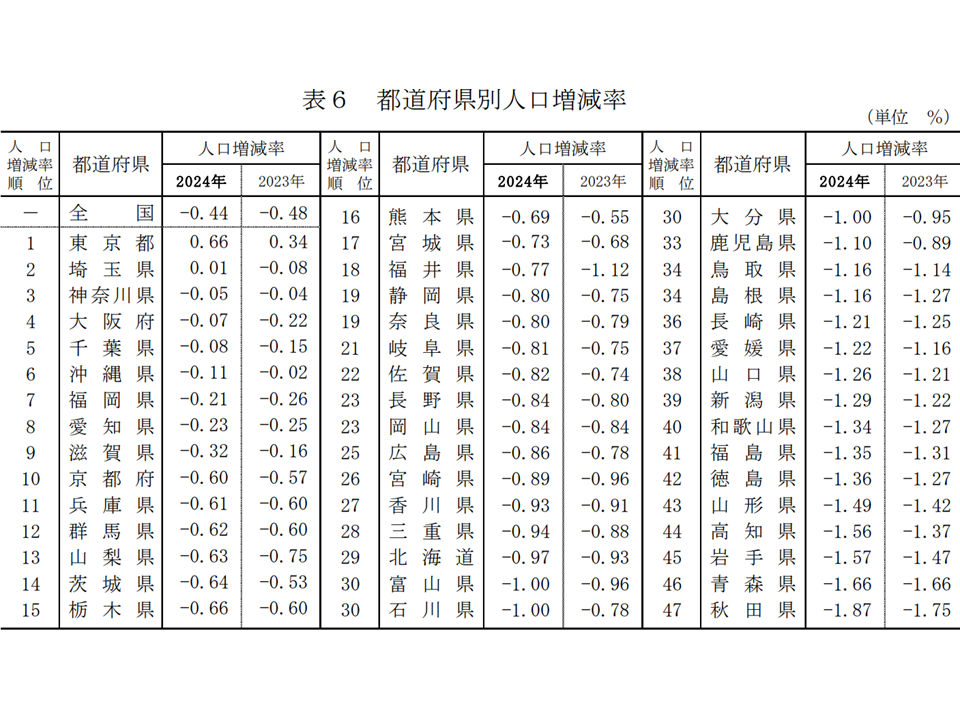

地域によって人口動態は大きく異なり、人口増は東京都・埼玉県のみ

都道府県別の人口を見ると、次のような状況です。上位5都府県で総人口の4割弱(38.0%)を占め、前年から0.4ポイント増加ており、「大都市とその近郊」への人口集中が続いている状況が伺えます。

【人口の多い都道府県】

▽東京都:1417万8000人(総人口に占める割合は11.5%で、前年から0.2ポイント増加)

▽神奈川県:922万5000人(同7.5%で、同じく0.2ポイント増加)

▽大阪府:875万7000人(同7.1%で、同じく0.1ポイント増加)

▽愛知県:746万人(同6.0%で、同じく増減なし)

▽埼玉県:733万2000人(同5.9%で、同じく増減なし)

【人口の少ない都道府県】

▽鳥取県:53万1000人(同0.4%で、同じく増減なし)

▽島根県:64万2000人(同0.5%で、同じく増減なし)

▽高知県:65万6000人(同0.5%で、同じく増減なし)

▽徳島県:68万5000人(同0.6%で、同じく増減なし)

▽福井県:73万9000人(同0.6%で、同じく増減なし)

都道府県別の人口増減率(人口推計(2024年10月1日)7 250414)

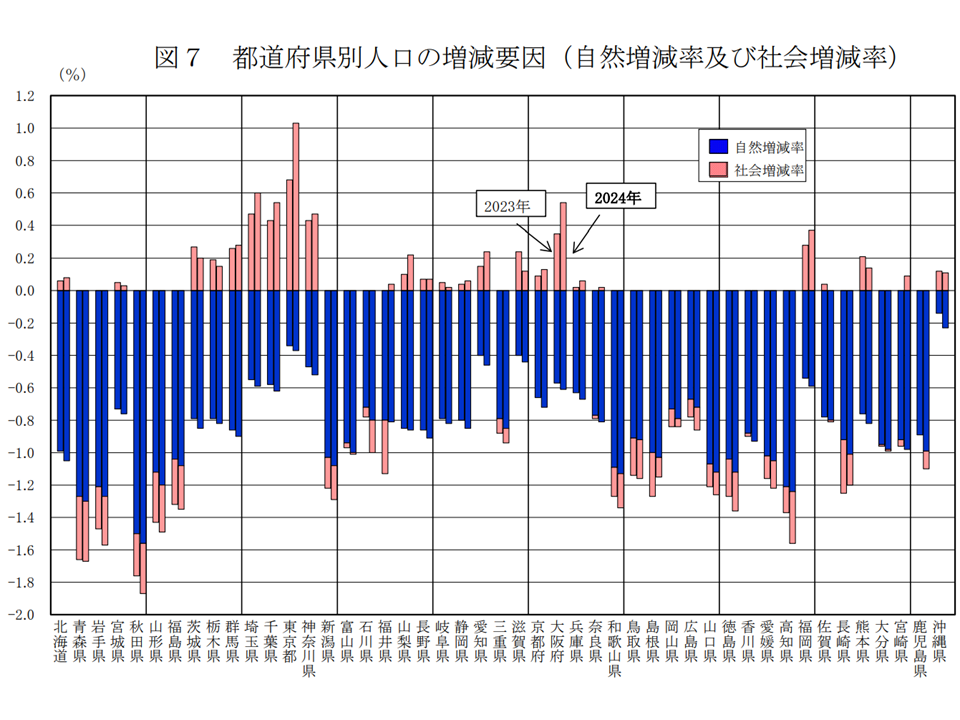

ただし、純粋な人口増は東京都・埼玉県の2都県のみで、▼自然減少(出生-死亡)の度合いが小さい▼社会増加(転入-転出)の度合いが大きい—ことも分かりました。

都道府県別の人口増減の要因(人口推計(2024年10月1日)8 250414)

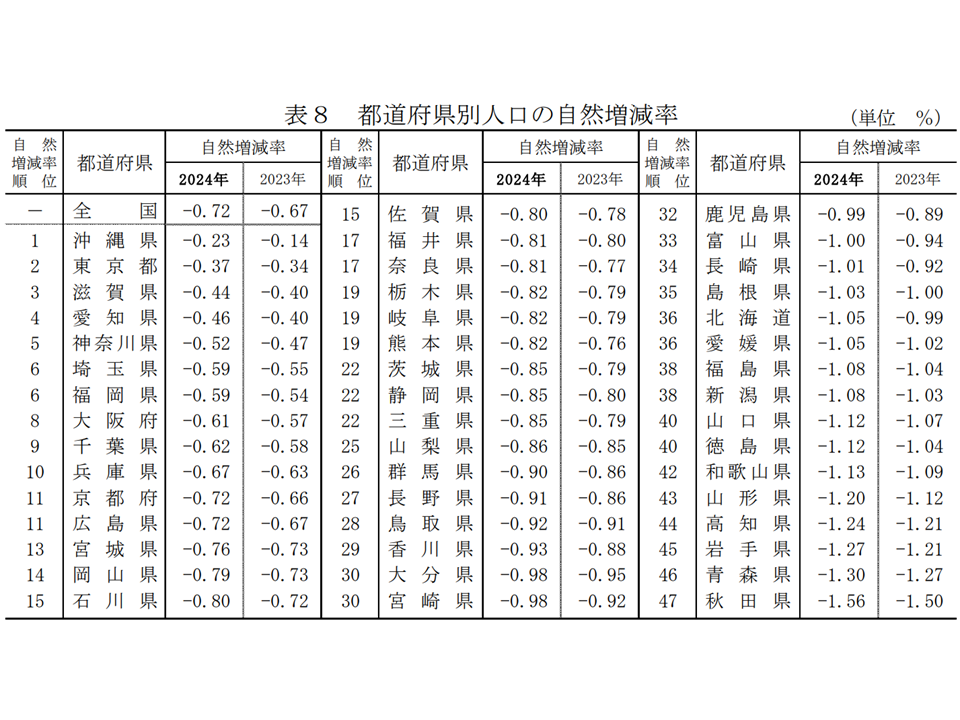

都道府県別の自然増減(出生-死亡)を見ると、すべての都道府県で減少(出生<死亡)し、すべての都道府県で「自然減の度合いが増している」(出生<<死亡の度合いが悪化している)ことが分かります。▼秋田県(マイナス1.56%、前年から0.06ポイント悪化)▼青森県(マイナス1.30%、同0.03ポイント悪化)▼岩手県(マイナス1.27%、同0.06ポイント悪化)—で自然減がとりわけ大きく、逆に▼沖縄県(マイナス0.23%、同0.09ポイント悪化)▼東京都(マイナス0.37%、同0.03ポイント悪化)▼滋賀県(マイナス0.44%、同0.04ポイント悪化)—で比較的自然減の度合いが小さくなっています。

都道府県別の自然増減の状況(人口推計(2024年10月1日)9 250414)

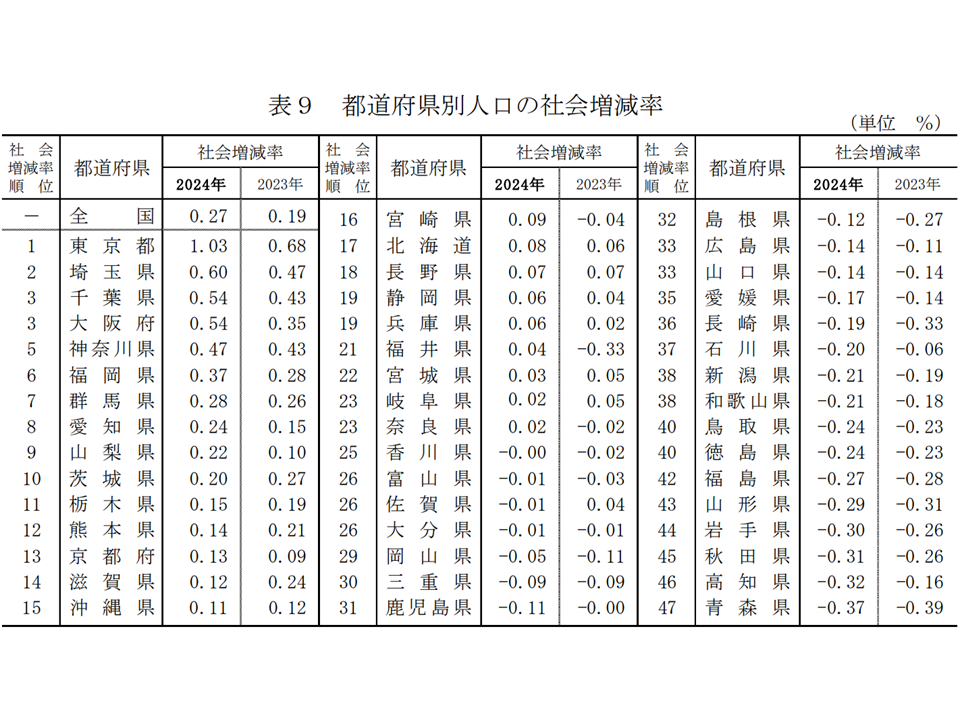

また、都道府県別の社会増減(転入-転出)を見ると、増加が24都道府県、減少が23県となりました。増加が大きいのは▼東京都(1.03%、前年から0.35ポイント増加)▼埼玉県(0.60%、同0.13ポイント増加)▼千葉県(0.54%、同0.11ポイント増加)—で、減少が大きいのは▼青森県(マイナス0.37%、同0.02ポイント悪化)▼高知県(マイナス0.32%、同0.16ポイント悪化)▼秋田県(マイナス0.31%、同0.05ポイント悪化)—となりました。

都道府県別の社会増減の状況(人口推計(2024年10月1日)10 250414)

これらの数字を見ると、東京・埼玉では「他地域からの引っ越し(転入)が多かった」ことが人口増の主因と考えられます。

なお、年齢3区分別人口の割合を都道府県別にみると、次のような状況が分かりました。

▽「15歳未満人口の割合」>「75歳以上人口の割合」であるのは沖縄県のみ

▽「15-64歳」人口の割合が高いのは、東京都(66.8%)、神奈川県(63.1%)、愛知県(62.0%)、埼玉県(61.4%)など

▽「15-64歳」人口の割合が低いのは、秋田県(51.6%)、島根県(53.1%)、高知県(53.1%)、鹿児島県(53.3%)など

▽「65歳以上」人口の割合が高いのは、秋田県(39.5%)、高知県(36.6%)、青森県(35.7%)、徳島県(35.7%)など(36道県で30%以上)

▽「65歳以上」人口の割合が低いのは、東京都(22.7%)、沖縄県(24.2%)、愛知県(25.8%)など

▽「15歳未満」人口は、すべての都道府県で前年から減少している

▽「15歳未満」人口の対前年減少率が大きいのは秋田県(マイナス4.4%)、岩手県(マイナス4.1%)、山形県(マイナス3.7%)など

▽「65歳以上」人口は、18都県で増加、29道府県で減少

▽「65歳以上」人口の対前年増加率が大きいのは沖縄県(1.5%)、滋賀県(0.6%)、宮城県・栃木県・神奈川県(0.4%)

このように地域によって人口動態が大きく異なる(ある地域ではすでに65歳以上人口が減少し、別の地域では65歳以上人口が増え続けている)状況を再確認できます。これは「介護サービスのニーズ」も地域によって増加・減少の違いがあることを意味し、厚生労働省の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会では、地域を▼高齢者の人口もすでにピークアウトしている中山間地・人口減少地域▼今後も高齢者人口が増加しつづける大都市▼当面高齢者人口が増加するが、近く減少に転じる一般市—などに区分して「介護サービス提供体制を考えていく」方向を打ち出しています(関連記事はこちら)。

また、医療提供体制についても「新たな地域医療構想」に向けた議論が進んでおり、地域の人口動態を踏まえた検討が行われます。

【関連記事】

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

2024年1月1日の日本人人口は1億2156万1801人で、前年から0.70%減少、65歳以上人口が29.38%を占める―総務省