「ケアマネジメント利用料」「軽度者の生活援助サービスの位置づけ」などの議論続く、ケアマネの資格更新制度を廃止へ—社保審・介護保険部会

2025.10.31.(金)

ケアマネジメントについて利用料を徴収すべきか?要介護1・2の利用者の生活援助を「介護保険サービス」から「市町村の行う総合事業」に移管するべきか?—といった「給付と負担の在り方」をどう考えるべきか—。

介護保険の「要」とも言える介護支援専門員(ケアマネジャー、ケアマネ)について「受験資格の緩和」や「資格更新制度の廃止」、「業務の整理」などを進めてはどうか—。

10月27日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした議論が行われました。依然として賛否両論があり、どういった形で決着するのか今後の動きに要注意です。これまでも介護保険部会では「●●の意見がある一方で、○○の意見もあった」と両論を併記するにとどめ、結論を政府に委ねてしまうことが多く、部会の存在意義も問われています。

介護保険制度の持続可能性確保、各論点について賛否両論が出ている

Gem Medで報じているとおり介護保険制度改革論議が進められています。介護保険制度では「3年を1期」とする介護保険事業計画(市町村計画)・介護保険事業支援計画(都道府県計画)に沿って「地域のサービス提供体制をどの程度の量確保するか、そのサービス量を確保するために保険料をどの程度に設定するか」を定めます。2027年度から新たな第10期計画(2027-29年度が対象期間)が始まるため、▼2025年に必要な制度改正内容を介護保険部会で固める→▼2026年の通常国会に介護保険法等改正案を提出し、成立を待つ→▼改正法等を受け、2026年度に市町村・都道府県で第10期計画を作成する→▼2027年度から第10期計画を走らせる―というスケジュールで議論が進められています。

ところで、高齢化の進展や介護保険制度の浸透とともに「介護費」が増加しています。2023年度には、高額介護サービス費等を含めた介護費は11兆7186億円となり、前年度から3.1%増加しています。

介護費は「公費(税金):50%、保険料:50%」で賄われます。うち保険料は「65歳以上の高齢者の納める第1号保険料」と「40-64歳の納める第2号保険料」を、人口比で組み合わせます。介護費の増加とともに「保険料負担、税負担」が重くなっており、「介護保険制度の持続可能性」確保が非常に重要な検討テーマの1つとなります。

この「持続可能性」確保に向けては、すでに次のような検討項目が浮上し、長期間にわたって検討が続けられています(関連記事はこちらと、こちらとこちら)。

(1)高所得者の1号保険料の負担の在り方

→国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討を行う

(2)「一定以上所得」の判断基準

→「一定以上所得」(2割負担)の判断基準につい、後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行う

(3)多床室の室料負担

→介護老人保健施設・介護医療院の多床室の室料負担の導入について、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえつつ介護報酬の設定等も含めた検討を行う

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方

→利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行う

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

→介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度中)に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら包括的に検討を行う

(6)被保険者範囲・受給権者範囲

→介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行う

(7)補足給付に関する給付の在り方

→補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ検討を行う

(8)「現役並み所得」の判断基準

→「現役並み所得」(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ検討を行う

9月29日の会合に続き、10月27日の介護保険部会でもこの点を議論しましたが、依然として賛否両論が出ており議論が収束する気配はありません。

例えば、(4)のケアマネジメントに関する給付の在り方については、例えば「ケアマネジメントは介護保険利用の入り口であり、利用控えを生じさせないように10割給付(利用者負担ゼロ)を維持すべき」との声が▼小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長▼平山春樹委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長▼石田路子委員:高齢社会をよくする女性の会副理事長(名古屋学芸大学看護学部客員教授)—を中心に出ています。

一方、費用負担者サイドと言える伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)や鳥潟美夏子委員(全国健康保険協会理事)は「利用者負担の導入」を強く求めています。ただし、伊藤委員は激変緩和・利用者の急激な負担増にも配慮し、例えば「低額かつ定額の負担を求める」ことから始めてはどうかと提案しています。「利用者負担導入は許されない」と一蹴せず、伊藤委員の現実的な提案(低額・低額の負担導入案)を揉んでみることが期待されます。

また、(5)の軽度者(要介護1・2)の生活援助サービスの総合事業への移管(介護保険給付→市町村の総合事業)については、「多くの市町村で総合事業の整備が十分に進んでいない」「要支援者の訪問・通所サービスの総合事業移行の効果検証をしてから検討すべき」「認知症高齢者に適切に対応できるか疑問である」「サービスの量と質が市町村財政に左右されてしまう」などの「慎重・消極」意見が▼江澤和彦委員(日本医師会常任理事)▼山田淳子委員(全国老人福祉施設協議会副会長)▼及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)▼平山委員▼石田委員—らから出ています。

これに対し費用負担者サイドである伊藤委員は「まず要介護1の者の生活援助サービスを総合事業に移管するなど、段階的に推進してはどうか」との提案を行っています。

また、粟田主一委員(認知症介護研究・研修東京センターセンター長)は「地域の状況に応じて『介護保険給付』(現状どおり)と『総合事業』とを選択できる仕組みとしてはどうか。離島等では、介護人材が限られ、介護保険制度の人員基準を満たす指定サービス整備が困難なため、実質的に『総合事業』化しているところもある」と提案しています。

こうした声にも耳を傾け、「軽度者サービスの総合事業への移行」の在り方を検討していくことが重要でしょう。

ただし、いずれの項目についても依然として賛否両論があり、どういった形で決着するのかは見えません。これまでも介護保険部会では「●●の意見がある一方で、○○の意見もあった」と両論を併記するにとどめ、結論を政府に委ねてしまうことが多くなっています。

こうした状況が続くことについて、多くの識者は「所属団体等の考えを一方的に主張するだけで、専門家の視点で大所・高所から介護保険制度の在り方を議論できていないのではないか。部会の存在意義が問われている。相手の立場になって、例えばサービス提供者は『介護保険財政を健全化するためにどうすればよいのか』を、費用負担者には『介護費抑制でサービスの質が低下し、結果、重度化・費用増につながってしまうことを防ぐために何が考えられるのか』という議論をしなければならない」と厳しく指摘・批判しています。こうした声にも耳を傾けた議論が進むことに期待が集まります。

また、10月27日の介護保険部会では、厚生労働省から次のような方向も示されています。細部については議論を継続する必要がありますが、大枠は固まったと考えられそうです。

【質の高いケアマネジメントの推進】(関連記事はこちら)

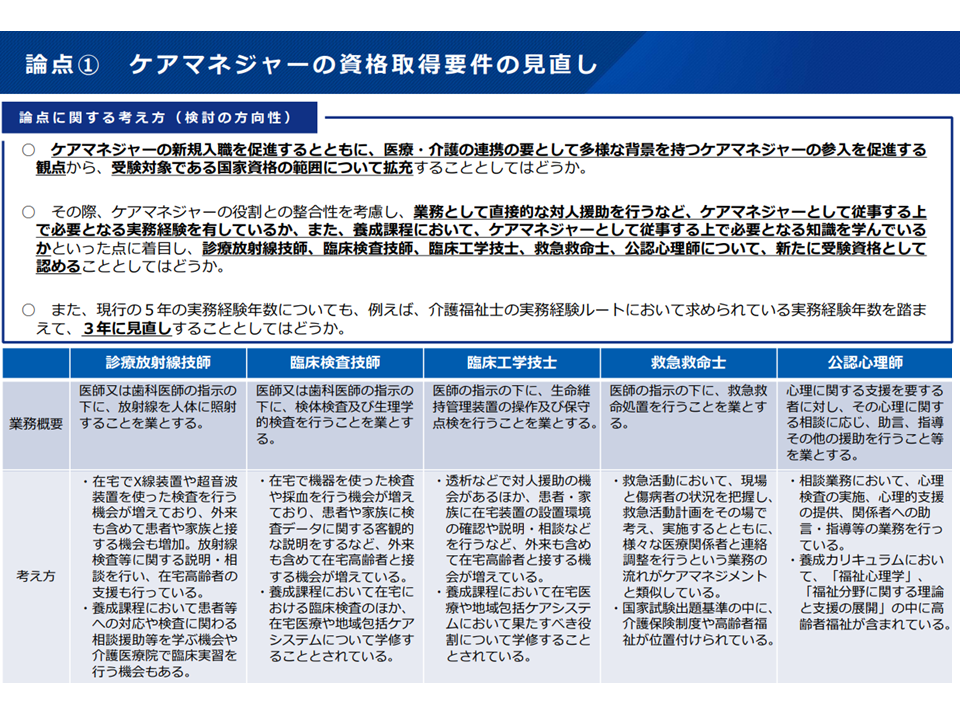

▽ケアマネジャーの資格取得要件

→ケアマネジャーの新規入職促進等のため、受験対象である国家資格の範囲に「診療放射線技師」「臨床検査技師」「臨床工学技士」「救急救命士」「公認心理師」を追加してはどうか

→現行の「5年の実務経験」年数を「3年」に短縮してはどうか

受験資格の緩和(社保審・介護保険部会1 251027)

▽ケアマネジャーの業務の在り方

→法定業務のうち「ケアプラン作成等業務」については、ケアプランデータ連携システム等のICTの活用による効率化をより一層推進する

→法定業務の中でも「給付管理を始めとする事務的な業務」については、ケアマネに求められる役割との関係等も踏まえて、生産性向上や適切な業務分担のための環境整備等を推進する

→ケアマネが担うことの多い「法定外業務」(シャドウワーク)については、地域ケア会議も活用しながら地域課題として議論し、実効的な課題解決につながるような取り組みを推進する

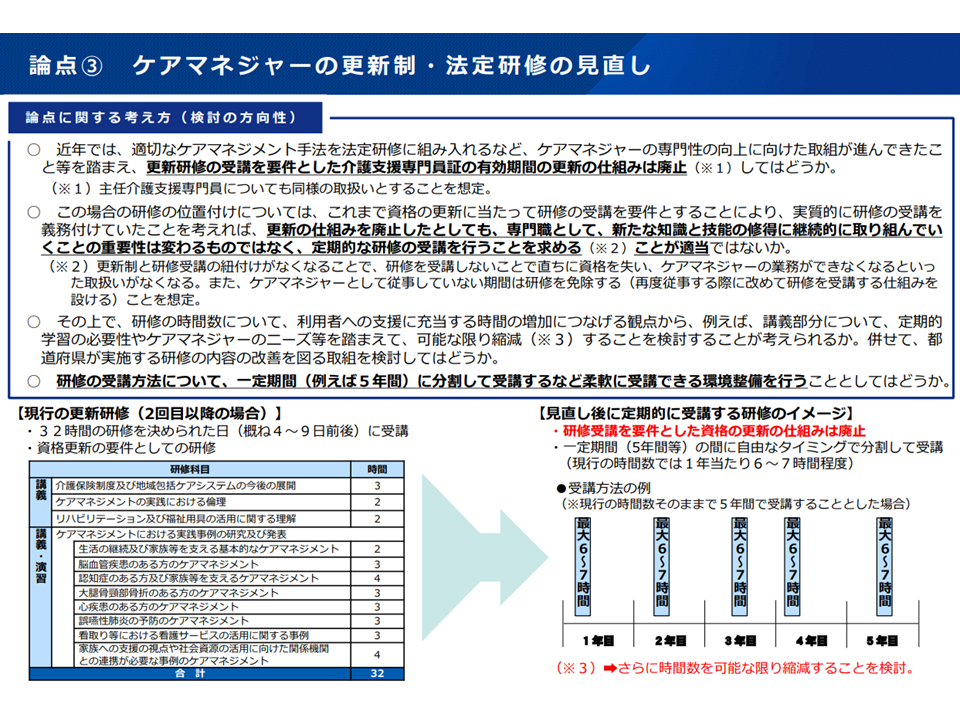

▽ケアマネジャーの更新制・法定研修

→近年、適切なケアマネジメント手法を法定研修に組み入れるなど、ケアマネの専門性向上に向けた取り組みが進んできたことなどを踏まえ、「有効期間の更新」の仕組みは廃止してはどうか(資格に期間を設定しない、「研修未受講→ケアマネ資格喪失」という取り扱いを廃止、ケアマネジとして従事していない期間は研修を免除、主任ケアマネについても同様)

→更新の仕組みを廃止しても、「専門職として新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでいく」ことの重要性は変わらず、「定期的な研修の受講」求めていく

→研修の時間数について、利用者支援に充てる時間増加を目指し、例えば講義部分について可能な限り縮減することを検討する(研修内容の改善も図る)

→研修受講方法について「一定期間(例えば5年間)に分割して受講する」などの柔軟性を持たせてはどうか

→研修受講担保のため、ケアマネを雇用する事業者に対し「ケアマネ研修を受けられる」ような必要な配慮を求めると同時に、ケアマネ本人への必要な措置も検討する

更新制の廃止など(社保審・介護保険部会2 251027)

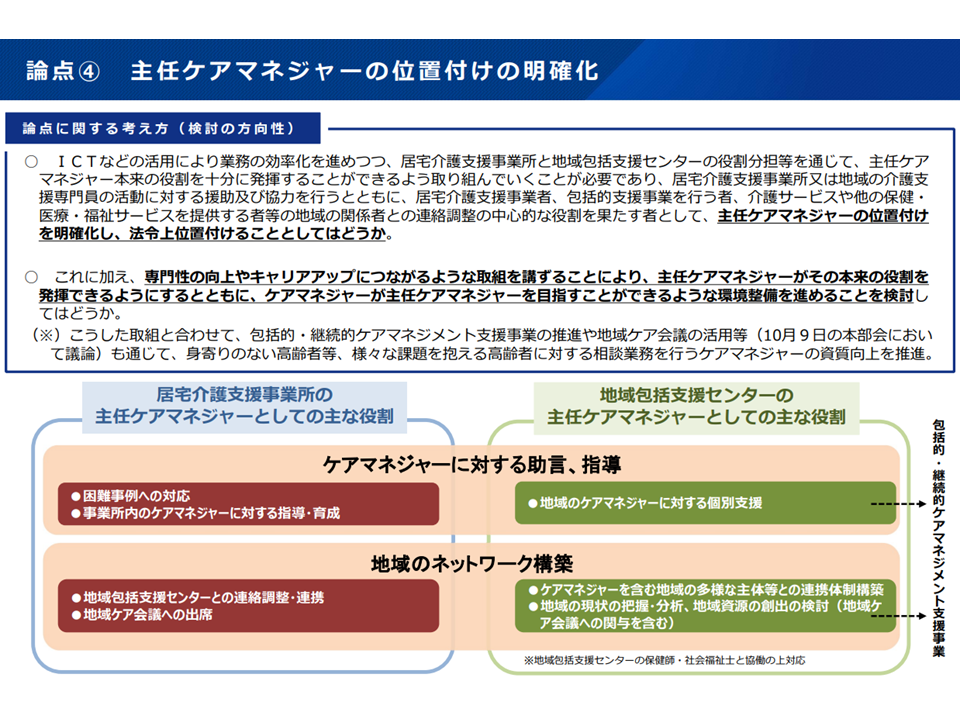

▽主任ケアマネジャーの位置付け

→「居宅介護支援事業所、地域のケアマネの活動に対する援助・協力を行う、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う者、介護サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果たす者」として主任ケアマネの位置付けを明確化し、法令上位置付けてはどうか

→「専門性の向上やキャリアアップにつながるような取り組み」によって主任ケアマネが、前述の本来の役割を発揮できるようにするとともに、「ケアマネが主任ケアマネを目指せる」ような環境整備を進めてはどうか

主任ケアマネの位置づけ明確化(社保審・介護保険部会3 251027)

【介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等】

▽国、都道府県、介護事業者等が果たすべき役割を制度上も明確化し、その機能強化を図る

▽都道府県において、現行の介護現場革新会議や「介護生産性向上総合相談センター」の仕組みを発展させていく中で、これらの取組に向けた関係者との連携の枠組みを構築する

▽国で「基本方針の策定」や「地域医療介護総合確保基金による支援の充実」を図っていく

▽都道府県における経営改善に向けた支援(協働化や事業者連携等に向けた支援を含む)については、モデル的に実証した上で支援に向けた枠組みを段階的に構築していく

▽人材確保・職場環境改善・生産性向上・経営改善支援について「都道府県の介護保険事業支援計画」の中での位置づけを明確化する

▽全ての介護事業者に対して、カスタマーハラスメントへの対応についても義務付けを行う

▽科学的介護情報システム(LIFE)の更なる活用を通じて、質の高い介護を推進するため、国に「科学的介護を推進していく役割がある」ことを明確化する

▽タスクシェア/シフトに向け、介護助手等の実態を分析・把握するとともに、介護サービスの質の確保・職員の負担軽減の効果を引き続き検証する(同時に介護助手等の普及を推進する)

▽国・都道府県が、事業所の負担に配慮しながらテクノロジー等の更なる活用を支援していく

▽職場環境改善・生産性向上に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、介護給付費分科会において議論し、適切に報酬上も評価していく

【関連記事】

中山間・人口減少地域での人員配置基準緩和・包括報酬等、「サービスの質担保の仕組み」とセットで導入しては—社保審・介護保険部会

介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか、要介護1・2の生活援助を総合事業に移管すべきか—社保審・介護保険部会

介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)