介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

2025.9.9.(火)

公的介護保険サービスを利用するためには、様々な場面で「被保険者証」(保険証)が必要となるが、今後、電子的に利用者の介護情報を関係者(ケアマネジャー、介護サービス事業者、市町村、利用者・家族)で共有できる【介護情報基盤】が2026年4月から段階的に始まっていくことを踏まえて、「紙の被保険者証」に加えて、「マイナンバーカード」による資格確認等も可能としてはどうか—。

また、「紙の被保険者証」は、65歳到達時に交付されているが、実際に介護保険サービスを利用するのは10年後、20年後であることが多く、「被保険者証を紛失してしまう」ことも少なくないため「要介護認定の申請時に交付する」などの運用見直しを行ってはどうか—。

9月8日に開催された社会保障審議会・介護保険部会では、こうした点が了承されました。今後、厚生労働省で詳細を詰め、制度改正に繋げていきます(同日の地域別のサービス確保策に関する議論の記事はkこちら)。

災害時には「氏名」情報などで「利用している介護サービス」情報などを把握可能に

医療と同様に、介護分野においても「利用者の同意を前提に、過去の介護情報を介護事業者、市町村、ケアマネジャー、利用者、医療機関間で共有し、質の高い、効率的な介護サービスを提供する」ことが重視されています。例えば、要介護認定時に主治医から「●●の点に留意すべき」との意見(主治医意見書)が示されていた場合、その情報は市町村内にとどめず、ケアマネジャーや介護サービス事業者にも共有することでより安全・有効なケアプラン作成・サービス提供が実現できます。また、要介護高齢者の多くは何らかの医療ニーズ(生活習慣病や整形外科疾患など)を抱えるケースが多く、ケアプラン(現在、どういった介護サービスをどの程度利用しているのか)やLIFE(利用者の状態やケア提供内容、効果などのデータ)情報を、かかりつけの医療機関に共有することでより適切な医療サービスにもつながると期待できます。

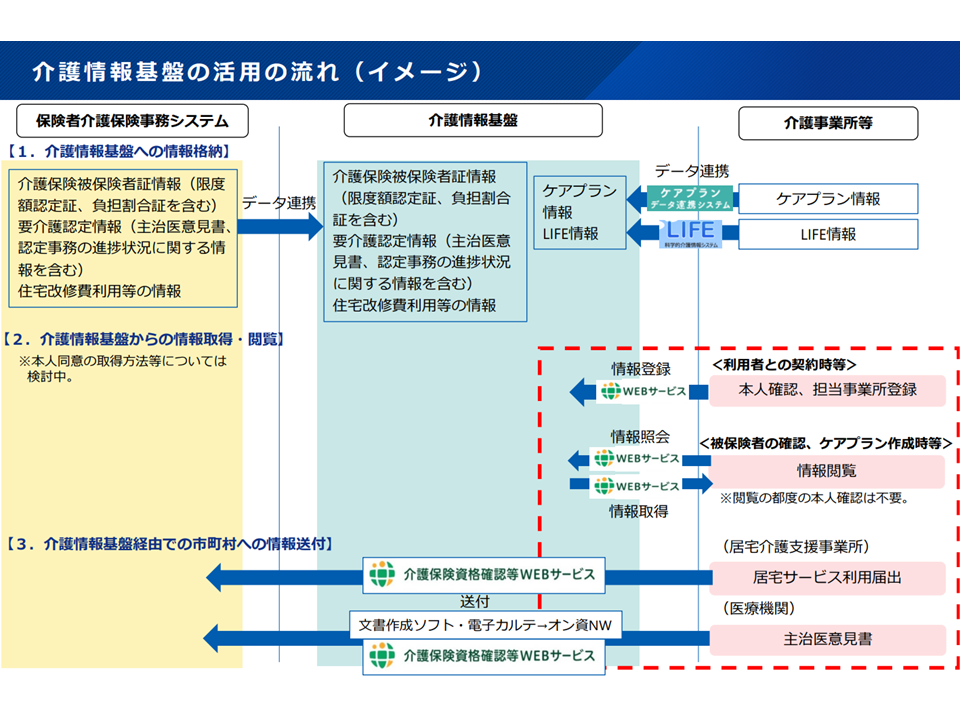

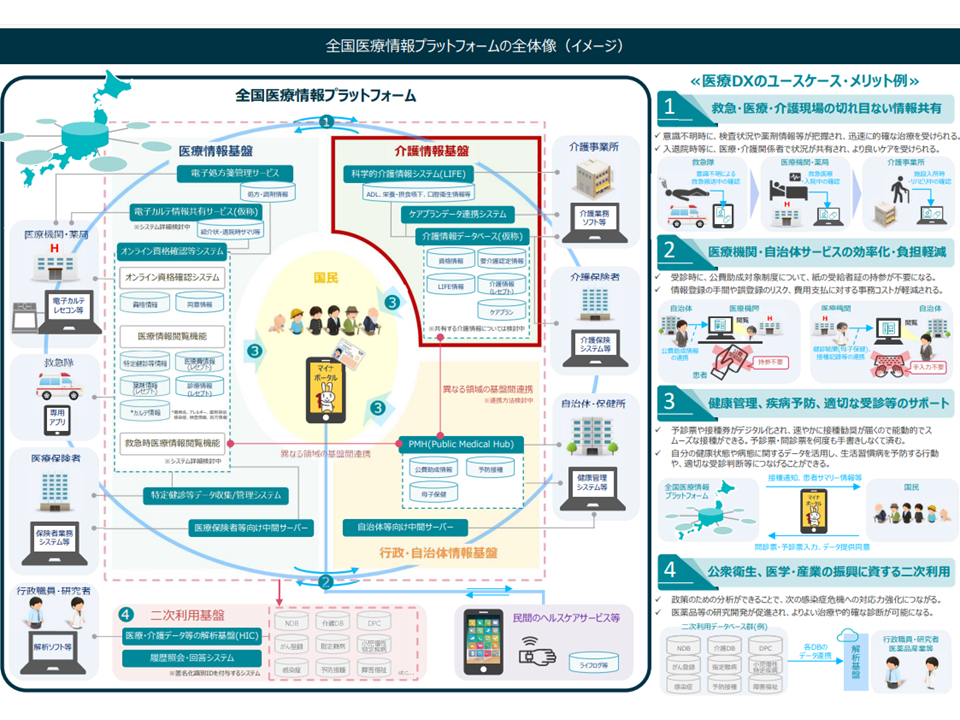

このため、政府は、新たに介護情報を多くの介護事業所やケアマネジャー、医療機関、利用者、市町村などの間で共有する仕組み【介護情報基盤】を構築します(医療・介護・健康等の情報を一元的に管理する全国医療情報プラットフォームの一要素となる、関連記事はこちら)。

介護情報基盤活用の流れ(社保審・介護保険部会(1)1 250317)

全国医療情報プラットフォームの一部に、介護情報を広く関係者で共有し「質の高い介護サービス提供」を目指す【介護情報基盤】を構築する(介護情報利活用ワーキング1 240205)

●介護情報基盤の導入スケジュールに関する議論の記事はこちら

●介護除法基盤を活用して利用者の情報の閲覧等するために必要な「同意」の在り方に関する記事はこちら

【介護情報基盤】は、2026年4月より「準備の整った自治体」から運用が始まります。

こうした点に関連して、前回(7月28日)の介護保険部会では、厚労省老健局老人保健課の堀裕行課長から次のような提案が行われました。

●介護被保険者証(紙の保険証)の事務・運用等の見直し

(1)介護被保険者証の交付時期の見直し

・介護被保険者証は「65歳到達時」に全被保険者に対して交付しているが、利用までに10年、20年かかるため紛失してしまうケースも多い

↓

【見直し案】「要介護認定の申請をする」時に、介護被保険者証を交付する対応に変更してはどうか

(2)介護被保険者証に係る事務の取扱いの見直し

・介護被保険者証に加え、「負担割合証」と「負担限度額認定証」を別途、発行されており(3つの資格確認等書類が交付される)、煩雑である

↓

【見直し案】

▽取り扱いの利便性向上等の観点から、情報を分ける方向で整理してはどうか

・被保険者番号や氏名等、基本的に変更が行われない情報

・要介護度や負担割合、負担限度額等、定期的に変更がありうる情報

▽後者の「定期的に変更がありうる情報」は、利用者自身等がマイナポータルで最新情報を確認することが可能となるが、利用できない者もいることから「定期的に情報を確認できるものを配付」してはどうか

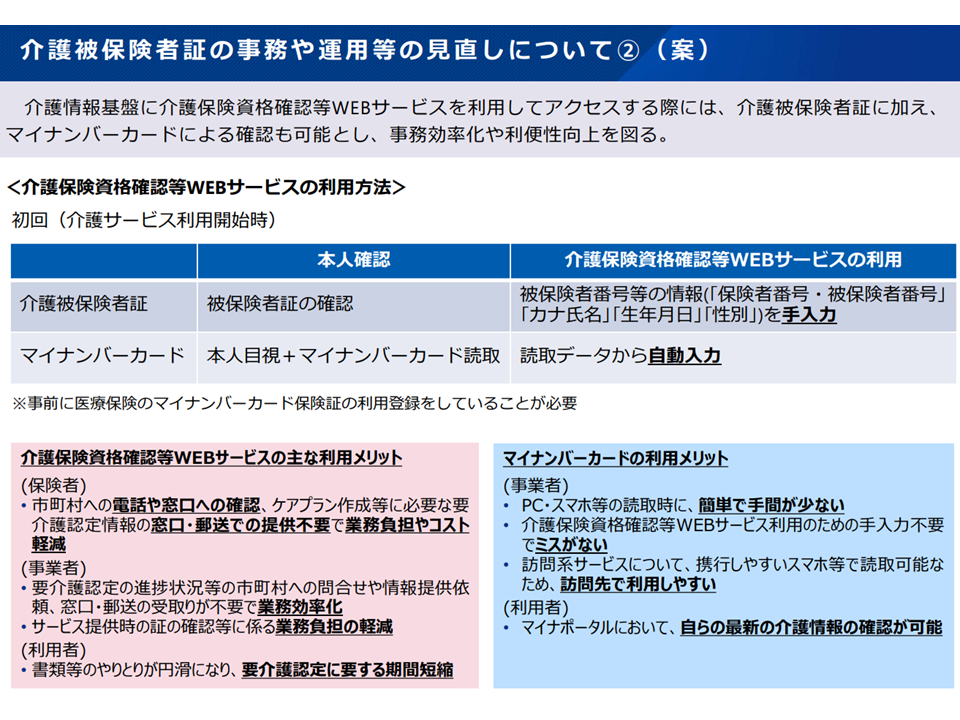

(3)サービス利用時の本人確認の見直し

・介護サービスの利用毎(毎回)に、被保険者証の確認を行っているが、利用者、介護サービス事業者ともに負担である

↓

【見直し案】

▽次のように整理、簡素化することを可能としてはどうか

・初回(介護サービス利用開始時):被保険者証やマイナンバーカードによる本人確認を必要とする

・2回目以降:事業者・利用者の負担軽減を図るため、簡素化を可能とする

●介護マイナ保険証の利用

▽介護情報基盤に介護保険資格確認等WEBサービスを利用してアクセスする際には、「介護被保険者証」に加えて、「マイナンバーカード」による確認も可能とし、事務効率化や利便性向上を図る

マイナンバーカードの介護保険被保険者証利用例(社保審・介護保険部会1 250728)

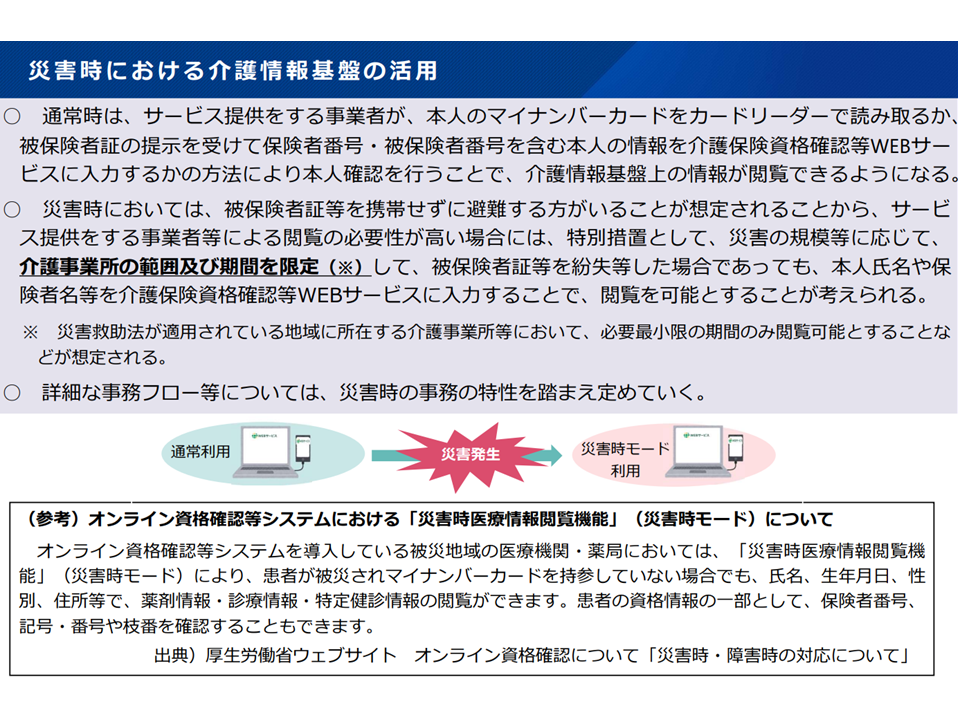

また厚労省老健局介護保険計画課の西澤栄晃課長は、災害発生時にも「介護情報基盤」を活用して、利用者に円滑かつ切れ目のない介護サービス提供が行える環境を整備してはどうか、との提案も行っています。

【通常時】

▽介護サービス提供をする事業者が、「本人のマイナンバーカードをカードリーダーで読み取る」、あるいは「紙の保険者証の提示を受けて保険者番号・被保険者番号を含む本人の情報を介護保険資格確認等WEBサービスに入力する」方法により本人確認を行い、介護情報基盤上の情報が閲覧できるようになる

↓

【災害時】

▽被保険者証等を携帯せずに避難する方がいることが想定されるため、介護サービス提供事業者等による閲覧の必要性が高い場合には、特別措置として、災害の規模等に応じて「介護事業所の範囲・期間を限定して、被保険者証等を紛失等した場合でも、本人氏名や保険者名等を介護保険資格確認等WEBサービスに入力することで、閲覧を可能とする」ことが考えられる

→「介護事業所の範囲・期間限定」に関しては、例えば「災害救助法が適用されている地域に所在する介護事業所等において、必要最小限の期間のみ閲覧可能とする」ことなどが想定される

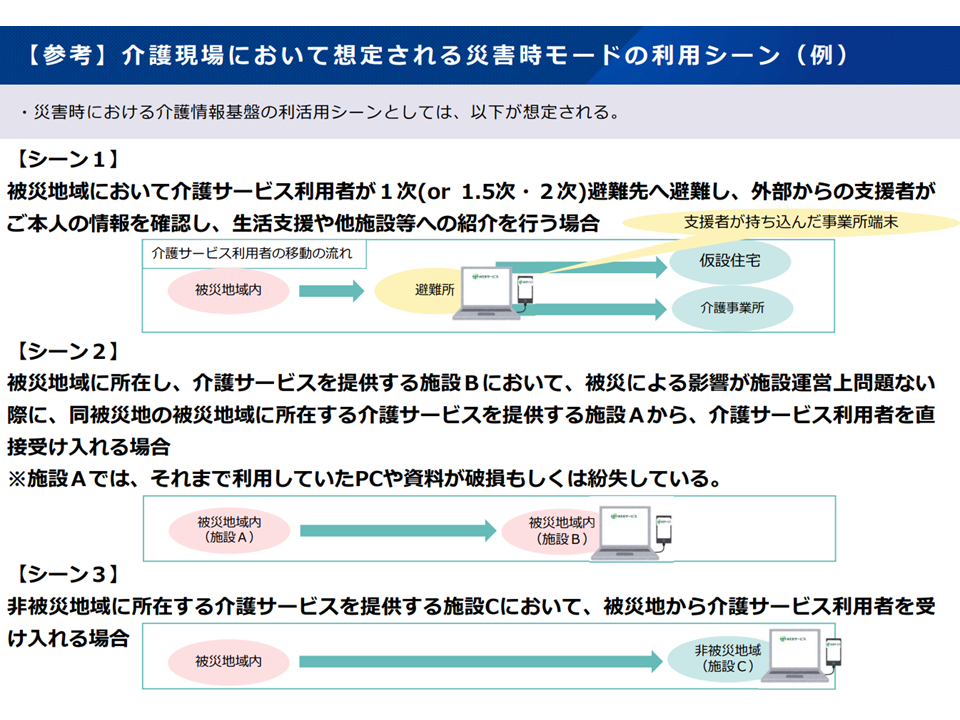

災害時モードの利用イメージ(社保審・介護保険部会2 250728)

災害時モードの利用シーン例(社保審・介護保険部会3 250728)

こうした提案内容を介護保険部会委員は概ね了承し、菊池馨実部会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)は必要な制度見直し等を進めるよう厚労省に指示しています。

もっとも介護保険部会委員からは、▼介護被保険者証の交付は「要介護認定の申請時」とすることが合理的であるが、それによって「申請への心理的ハードル」が高くならない(申請しにくくならない)ように留意すべき(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼65歳到達時の介護被保険者証には、「介護保険の利用が可能になった」など、介護保険制度を知る重要な機会という要素もあった。様々な工夫で、そうした「介護保険に関するメッセージ」を行政から発信することを継続してほしい(津下一代委員:女子栄養大学教授)▼介護被保険者証の交付時期を、利用実態に照らして「申請時」とすることに異論はないが、円滑に介護保険サービスが利用できるよう、申請があったら迅速に交付するようにしてほしい(小林司委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長、石田路子委員:高齢社会をよくする女性の会副理事長/名古屋学芸大学看護学部客員教授))▼現在「申請から30日以内」という認定結果通知の原則が守られておらず、改善に向けた対応が図られる。「認定申請時に介護被保険者証を交付する」ことで、この改善対応が阻害されないように留意すべき染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)▼医療・介護情報は膨大であり、「必要な時に必要な情報を円滑に取り出せる」ように工夫してほしい(橋本康子委員:日本慢性期医療協会会長)—などの注文が付いており、今後の制度設計・運用の中で参考にされます。

なお、当面は「紙保険証とマイナ保険証とが併存」しますが、「将来にわたって併存させるかどうか」については、▼認知症高齢者などにとってペーパーレス化は厳しいものがある(和田誠委員:認知症の人と家族の会代表理事)▼高齢者への十分な配慮が必要である(染川委員)—など「将来も併存が必要」との考え方と、「医療・介護情報の有機的な連結が重要であり、マイナ保険証を基軸に考えていくべき」(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)との考え方の双方があります。

また、併存を求める委員も「併存に伴う介護現場の負担軽減」や「マイナ保険証利用にあたってのカードリーダーシステム導入費用の支援」などの対応を図るよう要請しています(染川委員ら)。

今後、「紙保険証とマイナ保険証とが併存」の運用状況や、マイナ保険証の利用推進状況などを見ながら「将来にわたって併存させるか否か」を検討していくことになりそうです。

【関連記事】

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)